- Зола уноса

- Ориентировочное содержание основных оксидов в золе-уноса

- Особенности

- Трехмерная модель завода по переработке зольных отвалов ТЭЦ

- Области применения термоактивированной золы-уноса

- Подмосковный угольный бассейн — история, особенности и интересные факты

- Начало истории

- Работа шахт

- Начало работ

- Послевоенное время

- Развитие Мосбасса до наших дней

- Характеристика Подмосковного угольного бассейна

- Основные параметры Мосбасса

- Другие перспективы

- Особенности бассейна

- 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- 3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Зола уноса

ООО «Алексинский керамзитовый завод» представляет уникальный российский продукт: Термоактивированная зола-уноса бурых углей подмосковного угольного бассейна. Инвестиционный проект переработки промышленных отходов.

Эта зола содержит в своем составе большое количество высокоактивных (аморфных) оксидов кремния и алюминия в виде слабоспеченных пористых агломератов. Это выгодно отличает ее от зол из углей других бассейнов, которые представлены в основном сплавленным алюмосиликатным стеклом, активность которого на порядки ниже, чем аморфных оксидов. А так-же вас приятно удивит цена золы уноса.

Указанная информация не является публичной офертой.

Действующую стоимость и наличие продукции просим уточнять у менеджеров.

Стоимость указана с НДС без учета доставки.

Ориентировочное содержание основных оксидов в золе-уноса

Особенности

- Средний размер зёрен

80 микрон - Истинная плотность золы-уноса

2,27 г/см³ - Удельная поверхность золы-уноса 5-10 м кв./г

- Содержание активного кремнезема 47%

Золы-уноса бурых углей подмосковного бассейна практически не содержат пережжённого оксида кальция и свободного оксида магния, негативно влияющих на долговечность бетонов и растворов. По химическому составу зола-уноса близка к природным глинам. Основными составляющими ее элементами являются кремний, алюминий и железо. В отличии от золошлаков, содержащих достаточно крупные куски спеченной и сплавленной золы, зола-уноса характеризуется гранулометрией, близкой к цементной.

Трехмерная модель завода по переработке зольных отвалов ТЭЦ

Наши специалисты спроектировали и построили завод по переработке сырой золы-уноса бурых углей подмосковного угольного бассейна. В результате термической обработки и последующего деления продукта на фракции мы получили 4 вида продукции: МикроSil 40; МикроSil 80; МикроSil 630; концентрат магнетитовый. Каждый из этих продуктов находит своё применение в различных сферах производства.

Каждая зола требует своего тщательного химического анализа на основе которого производятся дальнейшие расчёты по проектированию заводов по переработке зольных отвалов ТЭЦ.

Области применения термоактивированной золы-уноса

- Активная гидравлическая добавка длительного действия.

Благодаря высокой дисперсности и химической активности входящих в состав золы-уноса оксидов кремния и алюминия, она энергично взаимодействует с портландитом, высвобождающимся при гидратации клинкерных минералов, и связывает его в низкоосновные гидросиликаты и гидроалюминаты кальция. Эти новообразования образуют гель, который заполняет поры между частицами заполнителя, наполнителя и зернами цемента, снижая пористость, и депонирует (запасает) воду для дальнейшей гидратации цемента. Благодаря этому повышается плотность бетона (раствора), улучшаются его морозостойкость и водонепроницаемость, исчезают высолы. - Минеральный пластификатор.

Обычно компоненты бетона представлены угловатыми обломочными частицами, которые с трудом укладываются в плотную беспустотную упаковку. Сферические частицы золы-уноса играют роль своеобразных “подшипников”, позволяющих частицам заполнителя и наполнителя легче скользить друг по другу. Введение золы-уноса снижает водопотребность бетонов и растворов, повышает их пластичность и удобоукладываемость. - Активный компонент пуцциолановых и композиционных цементов.

Зола-уноса содержит как алюмосиликатное стекло в виде отдельных микрокапелек, так и слабоспеченные частицы, представляющие собой смесь активных оксидов кремния и алюминия, своеобразный аналог метакаолина. Эти оксиды очень активны и связывают “лишний” портландит на раннем этапе твердения цемента. А алюмосиликатное стекло, наоборот, имеет пролонгированное действие, связывая портландит в более поздний период гидратации цемента. Образующиеся при этом гидросиликаты и гидроалюминаты кальция являются источниками дополнительного прироста прочности как в ранний период твердения цемента, так и в марочном возрасте, и при длительном твердении.

Кроме того, снижение содержания портландита предотвращает образование эттрингита (“цементные бациллы”), что существенно повышает сульфатостойкость цемента. Высокая дисперсность золы уноса позволяет добавлять ее в цемент без необходимости совместного помола.

Источник

Подмосковный угольный бассейн — история, особенности и интересные факты

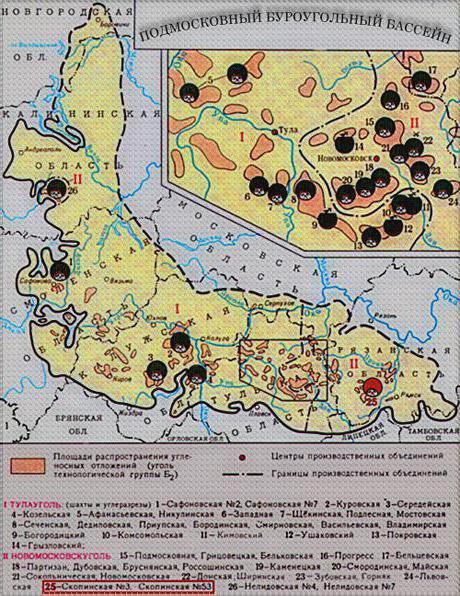

Подмосковный угольный бассейн или, как его еще называют — Мосбасс, располагается на территории сразу нескольких областей страны. Данное месторождение считается буроугольным.

Начало истории

Впервые запасы природных ископаемых в этой области были открыты еще в далеком 1772 году. Добычу же сырья стали проводить лишь в 1786 г. В это время была открыта первая штольня, относящаяся к Подмосковному угольному бассейну. Она располагалась на территории Новгородской области в районе города Боровичи. Стоит отметить, что к середине XIX века количество месторождений, которые были обнаружены на территории Мосбасса, достигло 76. Однако разрабатывались они не постоянно, а лишь от случая к случаю.

Первая систематическая добыча полезных ископаемых на территории Подмосковного угольного бассейна была организована только в 1855 году графом Бобринским. Место расположения добычи сосредоточилось у деревни Малевка. В настоящее время эта местность относится к Богородицкому району Тульской области. В этом районе в 1856 году добыли около 10 тысяч тонн угля.

Работа шахт

История развития шахт в этом районе и общей промышленности по добыче полезных ископаемых шла не очень продуктивно и не постоянно. Причиной этому стало то, что присутствовала монополия иностранного капитала в этой сфере производства. Через 6 лет, в 1862 году, была начата добыча угля в районе поселка Тарково, а спустя некоторое время и в других местах Мосбасса. Однако шахты работали не постоянно, а сезонно, по указанной выше причине.

Тут стоит отметить, что отсутствие механизации, а также общая неорганизованность добычи угля в Подмосковном угольном бассейне в то время привела к тому, что годовая добыча всей Тульской области составляла не более 700 тыс. тонн в год. Данный показатель наблюдался в начале XX века. Если сравнивать с выработкой современных шахт, то вся область производила столько сырья, сколько сейчас производит всего одна современная шахта. Однако и такой показатель был равен тому, что Мосбасс в 1913 году приносил 24% от общего дохода валовой продукции всей губернии.

Начало работ

Подмосковный угольный бассейн в России — старейшее место добычи угля. И это несмотря на то, что полномасштабная добыча сырья в этом районе началась лишь в 1920 году. Причиной этому стало развитие проекта, согласно которому реализовывалась идея об использовании местных топливных ресурсов. Вторая причина заключалась в том, что возникла необходимость в поставках угля в Центральный регион из-за идущей гражданской войны. Разработка в промышленных масштабах проводилась в таких областях, как Тверская, Тульская, Калужская, Смоленская.

Далее стоит отметить, что в 1941 году Тульская область считалась наиболее развитой областью Мосбасса в плане добычи угля. Однако там же в то время развернулись и активные военные действия, из-за которых множество шахт было взорвано или же затоплено. Но тут стоит добавить, что из-за оккупации Донбасса, сразу после освобождения этой области, работы по добыче сырья были возобновлены.

Послевоенное время

После завершения военных действий, перспективы Подмосковного угольного бассейна были довольно велики. 90% всего добываемого угля на территории Мосбасса было сосредоточено в Тульской области. Наибольший показатель добытого сырья был зафиксирован в 1957 году. За этот период добыли 44 млн т угля.

Также стоит отметить, что в течение 20 лет, с 1940-х и по 1960-е годы, на территории этого бассейна активно использовалась технология, которая называлась газификацией угля. Каждое из месторождений сырья было способно вырабатывать более чем 100 тыс. т в год. Вскрытие разрезов началось в 1958 году с Тульской области. Первое место обозначили как «Кимовский разрез». За ним последовали еще три: «Богородицкий», «Грызловский», «Ушаковский».

Развитие Мосбасса до наших дней

В 60-х годах фиксируется плавное снижение добычи угля на территории бассейна. Проблемы угольного Подмосковного бассейна заключались в том, что качество добываемого сырья оказалось низким. В это же время в центральные регионы страны начинаются поставки более дешевого сырья — природного газа, а также мазута.

Качество же угля из Мосбасса — средняя зольность 31%, 3% серы, 33% влаги, а также теплота сгорания 11,4-28,2 МДж/кг — стали считаться плохими. Кроме этого, стоимость добычи данного вещества была довольно высокой из-за того, что наблюдалась слишком сильная обводненность пластов. По этим причинам в 1980-90-е годы практически все шахты Подмосковного угольного бассейна были закрыты. До 2009 работала последняя шахта с названием «Подмосковная». Однако и этот объект был закрыт в этот год. Если взять весь период работы Мосбасса, то он поставил в страну более чем 1,2 млрд тонн угля за все время. В настоящий период добыча этого сырья на территории бассейна не ведется.

Основными потребителями угля были местные промышленные предприятия. Наиболее крупными из них считались электростанции. Даже к 2000 году местная энергетическая структура считалась наибольшим потребителям местного угля.

Характеристика Подмосковного угольного бассейна

Если говорить о параметрах бассейна, то они довольно впечатляющие. Общая протяженность угленосных отложений составляет около 120 тыс. км. Это с учетом того, что бралась в расчет лишь глубина до 200 м. Ширина дугообразной полосы добычи составляет от 80 до 100 км. На момент начала 2000 года запасы сырья в данном бассейне оцениваются в 1,5 млрд тонн.

Важно отметить, что пласты полезного ископаемого чередуются с пластами пустой породы. Из-за прерывистого залегания пластов, нередко встречающихся плавунов, эксплуатация Мосбасса сильно осложнена. Так как этот объект является местом добычи бурого угля, а он, в свою очередь, довольно легко окисляется в шахте, то при его добыче в воздухе всегда наблюдается повышенное содержание углекислого газа. Данный фактор приводит к тому, что образуется загазованность выработок, что грозит жизни всем рабочим. Еще одной трудностью в разработке этого месторождения стало то, что там наблюдается высокая обводненность пластов.

Из-за всех этих характеристик перспектива развития Подмосковного угольного бассейна практически не обсуждается.

Основные параметры Мосбасса

Залегание пластов бурого угля в данном бассейне является практически горизонтальным. Находятся они на глубине от 50 до 150 метров. Мощность всех пластов 2-4 м и более. Средний же показатель по этому параметру 2,5 м. Бурые угли, добываемые в данном регионе невысокого качества, так как зольность находится в районе от 25 до 40%, сернистость от 2 до 6%, влажность от 30 до 35%. Важный показатель того, что добыча сырья в Мосбассе не рентабельна — это средняя себестоимость добычи, которые превышает средний показатель по всей отрасли на 38%.

На ранних этапах развития этот бассейн работал довольно активно и поставлял значительное количество сырья. Однако уже в послевоенное время, разработка и добыча угля сильно сократились. Объем добываемого вещества не превышал 40 млн т в год.

Начиная с 1993 г., года велась реструктуризация бассейна, в ходе которой, было закрыто 24 из 28 основных шахт. После этого функционировали лишь три шахты, а также один разрез.

Другие перспективы

Несмотря на то, что добыча бурого угля на территории Мосбасса не является разумной, он располагает залежами других полезных ископаемых, которые вполне можно добывать.

К группе таких ископаемых можно отнести толщу галогенных осадков, мощность которых от 35 до 50 м. Залегание пласта находится на глубине от 730 до 988 метров. Сырьем является каменная соль, которая на 93-95% является галитом. Тут важно отметить, что это сырье характеризуется выдержанной мощностью и хорошим качеством. По оценкам экспертов, количество залежей каменной соли на всей территории Подмосковного угольного бассейна находится в районе 657 млрд т.

Особенности бассейна

Кроме залежей каменной соли, там также наблюдаются такие ископаемые, как гипс. Это вещество приурочивается к лагунно-карбонатно-гипсовым отложениям озерской толщи верхнего девона. Мощность данной толщи от 8 до 49 метров, однако средний показатель от 15 до 25 метров. Глубина залегания пластов от 32 до 300 метров. Наблюдается постепенное погружение данных пластов к центральным частям Московской синеклизы. На сегодняшний день идет разработка лишь одного месторождения — Новомосковского. Эксперты оценивают запасы полезных ископаемых в этом районе на 858,7 млн т.

Из-за геологического строения Подмосковного угольного бассейна в нем имеются месторождения и такой породы как карбонатные. Данный материал характеризуется довольно высоким качеством, хорошими показателями отработки, высокой мощностью, низкой обводненностью. На всей территории Мосбасса обнаружено около 150 месторождений карбонатных пород. Общее число запасов со всех месторождения на этом участке превышает 1 млрд м 3 .

Источник

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт распространяется на улавливаемую в золоулавливающих устройствах в сухом состоянии и предназначенную для использования в народном хозяйстве золу-унос тепловых электростанций, сжигающих твердое топливо следующих марок и месторождений:

кузнецкие угли Т;

кузнецкие угли Г и Д;

кузнецкие угли СС;

донецкие угли ГСШ, Г, Д;

угли Челябинского месторождения;

угли Экибастузского месторождения;

угли Нерюнгринского месторождения;

угли Ирша-Бородинского месторождения;

угли Назаровского месторождения;

угли Березовского месторождения;

1.2 Пределы колебания показателей золы-уноса для конкретных технологий использования оговариваются в договоре между потребителем и поставщиком золы на основе нормативно-технической документации.

1.3 Стандарт не распространяется на золу, получаемую после системы гидрозолоудаления.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определения тонкости помола;

ГОСТ 2057-94 Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и торф. Методы определения плавкости;

ГОСТ 7241-88 Угли Печорского бассейна для пылевидного сжигания. Технические условия;

ГОСТ 7754-89 Сланцы горючие Прибалтийского бассейна. Технические условия;

ГОСТ 8167-87 Угли каменные Кузнецкого и антрацит Горловского бассейнов для пылевидного сжигания. Технические условия;

ГОСТ 10538-87 Топливо твердое. Методы определения химического состава золы;

ГОСТ 11022-95 Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности;

ГОСТ 19339-88 Угли бурые, каменные и антрацит Северо-Восточных районов для пылевидного сжигания. Технические условия;

ГОСТ 23227-78 Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и торф. Методы определения свободного оксида кальция;

РД 34.09.603-88 Методические указания по организации контроля состава и свойств золы и шлаков, отпускаемых потребителям тепловыми электростанциями Минэнерго СССР;

РД 34.44.214-96 Топливо твердое минеральное. Определение химического состава золы рентгенофлуоресцентным методом;

ТУ 12.11.270-92 Угли Подмосковного бассейна для пылевидного сжигания. Технические условия;

ТУ 12.11.271-92 Угли Донецкого бассейна для пылевидного сжигания. Технические условия;

ТУ 12.21.086-92 Угли Карагандинского бассейна для пылевидного сжигания. Технические условия;

ТУ 12.36.258-92, ТУ 12.36.261-91 Угли Урала для пылевидного сжигания. Технические условия;

ТУ 12.36.341-91 Угли Канско-Ачинского бассейна для пылевидного сжигания. Технические условия.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Зола-унос ТЭС — тонкодисперсный материал, образующийся из минеральной части твердого топлива, сжигаемого в пылевидном состоянии, и улавливаемый золоулавливающими устройствами из дымовых газов тепловых электростанций.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Зола-унос ТЭС топлив основных месторождений, поставляемая для использования в народном хозяйстве, должна соответствовать требованиям настоящего стандарта.

Зола, получаемая от сжигания углей, месторождения и марки которых не вошли в настоящий документ, поставляется по согласованию с ТЭС в соответствии со стандартами и техническими условиями для золы-уноса, используемой в народном хозяйстве.

4.2 На основании настоящего документа разрабатывают технические условия на использование золы-уноса тепловых электростанций.

4.3 По физико-химическим свойствам зола-унос должна удовлетворять требованиям, приведенным далее для угля разных марок и месторождений.

Источник