Жаберное дыхание. ПЕРИСТЫЕ ЖАБРЫ (выросты кожи по обеим сторонам тела) появляются у морских кольчатых червей, водных членистоногих

1) Диффузное дыхание – это процесс выравнивания концентрации кислорода внутри организма и в окружающей его среде. Кислород проникает через оболочку клетки у одноклеточных организмов.

2) Кожное дыхание – это обмен газов через кожу у низших червей, у позвоночных (рыб, амфибий), которые имеют специальные органы дыхания.

ПЕРИСТЫЕ ЖАБРЫ (выросты кожи по обеим сторонам тела) появляются у морских кольчатых червей, водных членистоногих, у моллюсков в мантийной полости.

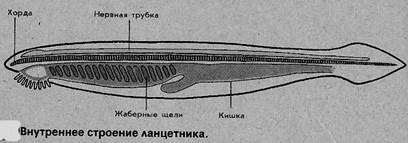

ЖАБРЫ — органы дыхания позвоночных животных, образующихся как впячивания пищеварительной трубки.

У ланцетника жаберные щели пронизывают глотку и открываются в околожаберную полость с частой сменой воды.

У рыб жабры из жаберных дуг с жаберными лепестками, пронизанными капиллярами. Вода, заглатываемая рыбой, попадает в ротовую полость, проходит через жаберные лепестки наружу, омывает их и снабжает кровь кислородом.

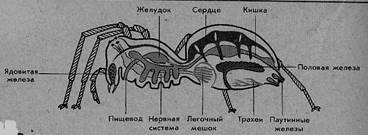

4) Трахейное и легочное дыхание — более эффективное, так как кислород поглощается сразу из воздуха, а не из воды. Характерно для наземных моллюсков (мешкообразные легкие), паукообразных, насекомых, амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих.

ПАУКООБРАЗНЫЕ имеют легочные мешки (скорпионы), трахеи (клещи), а у пауков и то и другое.

НАСЕКОМЫЕ имеют трахеи — органы дыхания наземных членистоногих — система воздухоносных трубочек, открывающихся дыхательными отверстиями (стигмы) на боковых поверхностях груди и брюшка.

АМФИБИИ имеют на 2/3 кожное дыхание и на 1/3 легочное. Впервые появляются воздухоносные пути: гортань, трахея, зачатки бронхов; легкие – гладкостенные мешки.

РЕПТИЛИИ имеют развитые воздухоносные пути; легкие ячеистые, кожного дыхания нет.

ПТИЦЫ имеют развитые воздухоносные пути, легкие губчатые. Часть бронхов ветвится за пределами легких и образует — воздушные мешки.

Воздушные мешки — воздухоносные полости, соединенные с дыхательной системой, в 10 раз превышающие объем легких, служащие для усиления воздухообмена в полете, функцию газообмена не выполняют. Дыхание в покое осуществляется путем изменения объема грудной клетки.

Дыхание в полете:

1. При подъеме крыльев воздух через ноздри засасывается в легкие и задние воздушные мешки (в легких I газообмен);

Передние воздушные мешки← легкие — задние воздушные мешки

2. При опускании крыльев воздушные мешки сжимаются, и воздух из задних воздушных мешков поступает в легкие (в легких II газообмен).

Передние воздушные мешки — легкие← задние воздушные мешки

Двойное дыхание – это обмен газами в легких на вдохе и выдохе.

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ — газообмен почти полностью в легких (через кожу и пищеварительный канал -2%)

Воздухоносные пути: носовая полость→ носоглотка→ глотка→ гортань→ трахея→ бронхи (бронхи ветвятся на бронхиолы, альвеолярные ходы и заканчиваются альвеолами — легочными пузырьками). Легкие губчатого строения состоят из альвеол, оплетенных капиллярами. Дыхательная поверхность увеличена в 50- 100 раз по сравнению с поверхностью тела. Тип дыхания альвеолярный. Диафрагма, отделяющая грудную полость от брюшной, а также межреберные мышцы, обеспечивают вентиляцию легких. Полное разделение ротовой и носовой полости. Млекопитающие могут одновременно дышать и жевать.

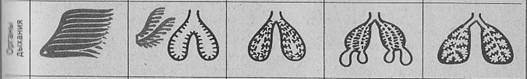

ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ПОЗВОНОЧНЫХ

2. жабры головастика и мешковидные легкие амфибий

3. ячеистые легкие рептилий

4. губчатые легкие с воздушными мешками птиц

5. губчатые легкие млекопитающих

Источник

51 Вопрос: Строение кровеносной, дыхательной и выделительной систем кольчецов

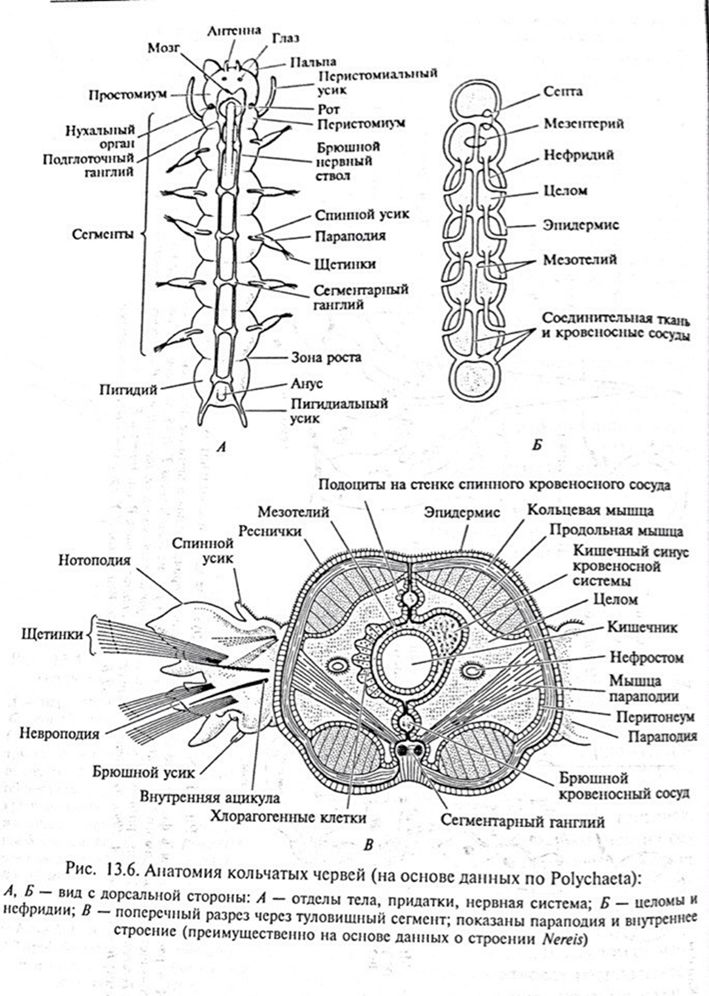

Кровеносная система кольчатых червей образована спинным и брюшным кровеносными сосудами, соединенными между собой кольцевыми сосудами. От этих сосудов отходят мелкие кровеносные сосуды. Они ветвятся и образуют в коже и внутренних органах густую сеть мельчайших сосудов — капилляров. Кровь (обычно красная) движется в основном благодаря сокращению и расслаблению стенок кольцевых сосудов, охватывающих пищевод. Она переносит ко всем органам тела поступающие в нее питательные вещества и кислород и освобождает органы тела от ненужных продуктов обмена веществ. Кровеносная система кольчатых червей замкнутая (кровь не выходит за пределы кровеносных сосудов). Дыхание у кольчатых червей происходит через кожу. У некоторых морских червей имеются жабры.

У большинства видов кровеносная система замкнутая, основу её составляют спинной и брюшной сосуды, соединённые кольцевыми сосудами, которые напоминают артерии и вены. Сердца нет, его роль выполняют участки спинного и циркулярных сосудов, содержащие сократительные элементы. В зависимости от типа дыхательных пигментов кровь у одних аннелид красная, а у других — бесцветная или зелёная. Дыхание кожное, у морских видов — с помощью жабр на параподиях. Органы выделения — парные метанефридии в каждом сегменте. Нервная система слагается из крупного ганглия — головного мозга, от которого отходит брюшная нервная цепочка. В каждом сегменте имеется свой нервный узел. Органы чувств наиболее развиты у многощетинковых червей и представлены: на голове — глазами, органами осязания и химического чувства; на теле — чувствительными клетками.

Выделение ненужных для организма веществ (продуктов обмена) у дождевых червей происходит с помощью выделительных трубочек, начинающихся вороночками с ресничками (по паре в каждом членике). Наружу выделительные трубочки открываются на брюшной стороне следующего членика. У некоторых кольчатых червей трубочки начинаются клетками с пучком ресничек внутри.

Органами дыхания большинства водных моллюском служат жабры, расположенные в мантийной полости. Жабры видоизмененные участки мантии. Они имеют вид лепестков, прилегающих друг к другу и сидящих с двух сторон от осп жабры, или иной формы. Вторичноводные и все сухопутные моллюски дышат легкими, также представляющими участки стенки мантийной полости, богато снабженные кровеносными сосудами.

Сосуды кровеносной системы несут красную кровь. Спинной сосуд обладает способностью к пульсации, т. е. сократительными движениями стенок и обычно гонит кровь сзади наперед.

Специальные сосуды, охватывающие кишечную трубку и расположенные метамерно в каждом сегменте (кольцах тела), переводят кровь в брюшной сосуд, который не способен к самостоятельной пульсации. Кровь движется в нем спереди назад. Помимо этих направлений кровеносных токов, важное значение имеют сосуды, которые несут кровь от спинного сосуда к параподиям. Это параподиальные сосуды. В параподиях кровеносные сосуды приобретают характер капилляров, где происходит окисление крови, близко соприкасающейся здесь с кислородом наружной среды. Спинной сосуд доходит до простомиума, брюшной сосуд заканчивается на уровне глотки, т. е. он несколько короче. Кожа также интенсивно снабжается капиллярными кровеносными сосудами. Вместе с тем, кишечная трубка и все внутренние органы, а равно диссепименты также обильно орошаются кровью.

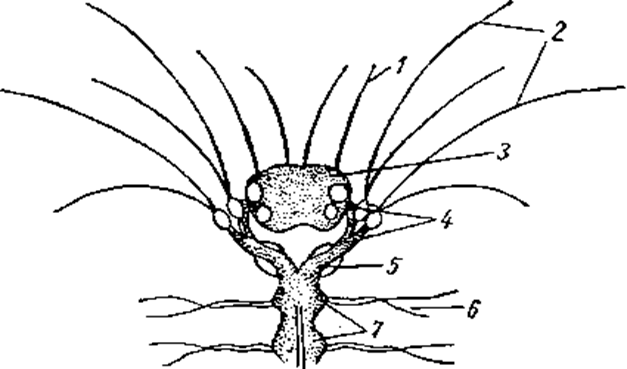

Центральная нервная система:

1—нервы к пальпам. 2—нервы к усикам (пиррусам), 3—надглоточный ганглий, 4, 5 — окологлоточное нервное кольцо, 6 — нервы брюшной нервной цепочки, 7. — начало брюшной нервной цепочки

Капилляры кровеносной системы параподий и кожи имеют очень большое значение в дыхательных процессах Nereis, тогда как специальных жаберных выростов у видов этого рода не имеется.

Газообмен у кольчецов, как и у низших животных, в основном совершается через кожу, но благодаря разветвлению кровеносных сосудов во всех частях тела и быстрому движению крови в сосудах снабжение организма кислородом и удаление наружу углекислого газа резко усиливаются. Кроме того, дыхательная поверхность кожи увеличивается благодаря различным выростам на ней, а у многих видов (главным образом у хищных многощетинкрвых кольчецов) имеются по бокам сегментов разветвленные придатки, играющие роль Жабр. Усовершенствование процессов дыхания имеет большое значение для рассматриваемых червей в связи с активизацией их образа жизни.

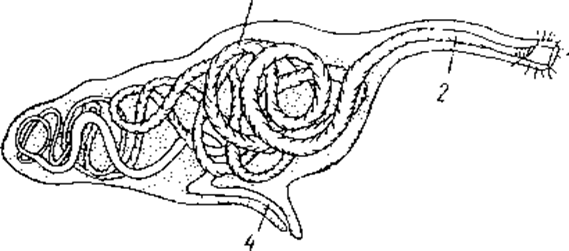

Она состоит у Nereis из парных метанефридиев. Их нет только в пяти передних метамерах и трех или четырех задних. Метанефридии Nereis очень типичны. Каждый метанефридий состоит из железистого метанефридиального тела, имеющего форму мешочка, пронизанного извитым нефридиальным каналом. Канал этот начинается еще вне тела метанефридия в полости соответствующего целомического мешка воронкой, или нефростомой. Нефростома быстро сужается в канал, который пронизывает стенку лежащего перед ней диссепимента и входит в полость следующего целомического мешка (переднего по отношению к предшествующему), где и лежит самое тело метанефридия. Внутри метанефридиального тела передняя часть нефридиального канала (ближайшая к нефростоме) несет тонкие реснички, которые согласованно работают и гонят жидкость, находящуюся в трубке нефридиального канала, вперед к наружному выходу, т. е. во внешнюю среду. Эта задняя часть нефридиального канала не несет ресничек. Наружное отверстие нефридиального канала называется нефрвпорой. Таким образом, жидкое содержимое метанефридия, проникая в нефридиальный канал из целома, выводится наружу через нефропору. Такова анатомия метанефридия. Что касается его функции, то она состоит в удалении через нефридиальный канал жидких продуктов обмена, которые накапливаются частью в виде зерен в целомической полости.

1 — воронка, открытая в целом, 2— начало нефридиального канала (в месте его прохождения сквозь диссепимент), 3—часть канала, несущая мерцательные реснички, 4 — выделительная пора

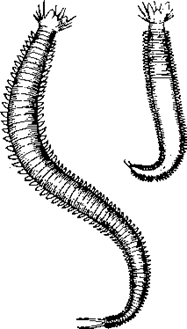

Nereis и его эпитокная форма (Heteronereis)

52ВОПРОС: Нервная система и органы чувств кольчецов

Нервная система кольчатых червей состоит из парных надглоточных и подглоточных нервных узлов, соединенных нервными тяжами в окологлоточное кольцо, и узлов брюшной нервной цепочки (в каждом членике червя находится парный нервный узел). От нервных узлов ко всем органам тела отходят нервы. Свет и другие раздражители действуют на чувствительные клетки. Возникшее в них возбуждение передается по нервным волокнам в ближайший нервный узел, а затем по другим нервным волокнам к мыщцам и вызывает их сокращение. Так осуществляется тот или иной рефлекс. Органы чувств у большинства кольчатых червей отсутствуют.

Нервная система состоит из парных над- и подглоточных ганглиев, соединенных в окологлоточное нервное кольцо, и брюшной нервной цепочки с ганглиями в каждом сегменте, от ганглиев отходят нервы. Имеются органы обоняния, химического чувства, равновесия.

Источник