ЗАЩИТА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

Значительная доля сил и средств, расходуемых на защиту окружающей среды, связана с защитой воздушного бассейна.

Защита воздушного бассейна осуществляется по следующим основным направлениям:

1) защита от так называемых «организованных» видимых загрязнений и выбросов в виде отходящих (из агрегата) газов и находящихся в их составе пыли, копоти, дыма через трубу или газоотсасывающие устройства;

2) борьба с так называемыми «неорганизованными» загрязнениями, выделяемыми в атмосферу в процессе перевозки, перемещения, складирования сыпучих материалов и металлошихты, а также в процессе транспортировки и перелива жидких чугуна, шлака, стали, ферросплавов и лигатуры;

3) борьба с невидимыми загрязнениями токсического характера (которые иногда оказываются более вредными чем видимые).

Пылегазовые выбросы предприятий черной металлургии составляют 10—15 % от общих выбросов промышленности в целом по стране. В этих выбросах содержится пыль, S02, CO, СС»2, NOx, H2S, фенолы, сероуглероды, бензопирены. Наибольшее количество S02 содержится в выбросах аглофабрик, энергетических установок, цехов и участков, связанных с производством чугуна. При производстве цветных металлов в атмосферу выбрасывается SOz, СО, СОг, пыль, оксиды различных металлов (особенно свинец, медь, никель). Производство алюминия электролизным методом сопровождается выбросами в атмосферу фтористых соединений и оксида углерода.

В нашей стране наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы в городах и населенных пунктах осуществляются в соответствии с Государственными стандартами. Существуют определенные правила, касающиеся методики отбора проб воздуха, условий их хранения, проведения анализов, обобщения данных наблюдений и т.д. Все эти вопросы строго регламентированы, имеются соответствующие руководства и справочники.

Пыль, выделяющаяся из плавильных агрегатов, обычно называют плавильной пылью, а газы вместе с пылью — «выбросами» (иногда — «пылегазовыми потоками»).

Система отвода газов от плавильных агрегатов включает в себя:

1) газоотводящие тракты;

2) котлы-утилизаторы. Котлы-утилизаторы используют физическое тепло нагретых газов для получения пара, который затем используют для производственных или бытовых нужд. Это называется использованием тепловых вторичных

3) пылеулавливающие устройства (газоочистки);

4) устройства для эвакуации газов. Гидравлическое сопротивление газоот-

водящих трактов высоко, поэтому для протягивания через газоочистные аппара

ты и для выброса охлажденных и очищенных от пыли газов необходимы дополни

тельные устройства. В качестве тяговых устройств для эвакуации дымовых га

зов применяют дымовые трубы и дымососы (эксгаустеры ).

Наиболее часто используют пылеуловители следующих типов:

б) ударного действия;

в) использующие метод электростатического осаждения.

Весьма распространено и другое деление способов очистки газов: сухой и мокрый. Сухие газоочистки (электрофильтры, рукавные фильтры) по принципу действия иногда делят на гравитационные, инерционные и пористые фильтры.

Для улавливания неорганизованных выбросов успешно применяют зонты. Зонты засасывают много воздуха — это недостаток, но они почти не нуждаются в уходе и не мешают обслуживающему персоналу.

Дата добавления: 2015-06-22 ; просмотров: 963 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Мероприятия по защите воздушного бассейна на промышленных предприятиях

При эксплуатации предприятий чистоту воздушного бассейна (в соответствии с требованиями «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий») можно поддерживать следующим комплексом мероприятий:

· применением эффективных очистных аппаратов (оборудования) и сооружений;

· соблюдением при эксплуатации принятых в проектах регламентов работы очистных сооружений, постоянного контроля за их работой; сохранением чистоты воздушного бассейна при ремонте очистных сооружений, труб, шахт, аэрационных фонарей с указанием сезонов и очередности ремонта;

· снижением выбросов вредных химических веществ и предотвращением залповых выбросов при особо опасных метеорологических условиях, переходом на более качественное сырьё и топливо (с меньшими выделениями вредных химических веществ в атмосферу);

· сокращением наиболее вредных производств.

Одним из основных способов снижения воздействия промышленного производства на воздушную среду является повышение эффективности очистки и обезвреживания воздушных выбросов. Существуют различные схемы классификации процессов очистки и обезвреживания выбросов в воздушную среду. Рассмотрим процессы пылеочистки и очистку выбросов от газообразных компонентов.

Пылеулавливание. Пылеулавливанием называются операции улавливания пыли в местах её выделения и скопления посредством местных отсосов вытяжной вентиляционной системы (зонтов, рукавов, кожухов, вытяжных шкафов) с последующей очисткой запылённого воздуха (газов) в аппаратах-пылеуловителях. Очищенный от пыли воздух (газы) выбрасывается в атмосферу, подвергается дальнейшей очистке от газовых составляющих либо снова направляется полностью или частично в технологический процесс для повторного использования.

Существуют две основные системы пылеулавливания: технологическая и санитарная. Первая предназначена для очистки от пыли воздуха или газов, используемых для технологических целей (например, пневмотранспорт), вторая – для защиты воздушного бассейна от загрязнения вредными химическими веществами, радионуклидами, биологически активными соединениями.

Современные аппараты обеспыливания воздуха (газов) можно подразделить на четыре группы:

1. Механические обеспыливающие устройства, в которых пыль отделяется под действием сил тяжести, инерции, центробежной силы.

2. Мокрые, или гидравлические, аппараты, в которых твёрдые частицы улавливаются жидкостью.

3. Пористые фильтры, на которых оседают частицы пыли.

4. Электрофильтры. В них частицы осаждаются в неоднородном электрическом поле высокой напряжённости.

Механический (сухой) способ реализуется через следующие воздействия и соответствующие аппараты:

· осаждение частиц пыли под действием гравитационного поля Земли из медленно движущегося потока воздуха (газов);

аппараты – пылеосадительные камеры;

· концентрации пыли в ограниченной части потока воздуха под действием сил инерции движущихся частиц пыли;

аппараты – инерционные жалюзийные пылеуловители, ротоклоны;

· осаждение частиц пыли под действием центробежной силы из потока воздуха, совершающего вращательное движение;

аппараты – центробежные пылеуловители (простые и батарейные циклоны).

Механический (мокрый) способ реализуется следующим образом:

· смачивание частиц пыли водой и осаждение их из воздушного потока;

аппараты – мокрые циклоны и циклоны-промыватели, центробежные скрубберы, плёночные пылеуловители, скрубберы с насадкой;

· фильтрование запылённого воздуха через слой воды и пены;

аппараты – пылевые водяные и пенные фильтры.

Фильтрационный сухой способ реализуется следующим образом:

· ситовой эффект, адгезионные процессы, физико-химическое взаимодействие частиц осаждаемой примеси;

аппараты – зернистые загрузки, тканевые фильтры, сетки, волокнистые фильтры.

Электрический способ реализуется через:

· заряжение частиц пыли отрицательными электрическими зарядами и осаждение их на положительно заряженных электродах;

аппараты – электростатические пылеосадители (сухие и мокрые) – электрофильтры.

Газоочистка. Под газоочисткой понимаются процессы очистки газов (воздуха) от газообразных химических примесей, содержащихся в очищаемом газовом (воздушном) потоке. Для очистки (газов) воздуха от газообразных примесей наиболее часто используют три группы процессов:

1) поглощение газов при их промывке жидкостями – абсорбция;

2) поглощение газов твёрдыми телами – адсорбция;

3) окислительно-восстановительные процессы, в результате которых образуются новые экологически менее опасные продукты.

Особое место занимают биологические (биохимические, биотехнологические) процессы очистки загрязнённого воздуха. Наиболее эффективно эти методы могут быть использованы для очистки воздуха от дурнопахнущих веществ. Дурнопахнущие загрязнения воздуха образуются в результате множества различных процессов. Молекулы, служащие источником зловония, часто являются органическими и поэтому могут быть подвергнуты микробной деградации. Реакторы биоочистки, используемые в настоящее время, можно подразделить на «мокрые» и «сухие». «Мокрый» реактор, или биоскруббер, работает как реактор с насадкой и противотоком жидкости (очень часто в качестве такой жидкости используют сточные воды) и загрязнённого воздуха (загрязнённого газа). Расход жидкости таков, что образующаяся биоплёнка имеет ограниченный рост. Дурнопахнущие компоненты переносятся из воздуха в жидкость, как в любом обычном скруббере, а затем окисляются микроорганизмами, формирующими биоплёнку. Основные преимущества этого процесса таковы: эффективность поглощения велика, так как биоокисление снижает концентрацию в жидкости молекул, служащих источником запаха, практически до нуля, тем самым усиливая массоперенос из газовой фазы; объём жидкой фазы, необходимой для поглощения, резко снижается; параллельно решается проблема обезвреживания и утилизации сточных вод.

«Сухой» реактор представляет собой реактор с насадкой из биоактивного сорбирующего материала (например: компост, торф). Загрязнённые газы продуваются через слой насадки. Конечно, биологические методы очистки ограничены составом удаляемых (биоразлагаемых) веществ. Их нельзя в настоящее время рекомендовать для очистки воздуха от кислотосодержащих газов (хлористый и фтористый водород, диоксид серы и многие другие распространённые загрязняющие вещества).

Дата добавления: 2016-01-29 ; просмотров: 2705 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Современные методы очистки воздушного бассейна нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий

Дата публикации: 29.01.2018 2018-01-29

Статья просмотрена: 1126 раз

Библиографическое описание:

Андриадис, В. Ю. Современные методы очистки воздушного бассейна нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий / В. Ю. Андриадис, В. М. Кузнецова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 4 (190). — С. 10-14. — URL: https://moluch.ru/archive/190/48055/ (дата обращения: 10.06.2021).

В статье описываются проблемы состояния загрязнения воздушного бассейна и методы, необходимые для снижения вредных выбросов предприятий в атмосферу.

Ключевые слова: загрязнение, воздушный бассейн, атмосфера, ПДК, оценка риска.

На сегодняшний день вопросы состояния воздушного бассейна привлекают всё больше и больше внимания. Всё это связано с основными факторами, влияющими на рост загрязнений, такими как: увеличение численности населения, строительство новых промышленных предприятий, увеличение количества транспортных средств.

Самой значимой характеристикой воздушного бассейна является его качество, так как для нормальной жизнедеятельности людей нужен непросто воздух, а воздух требуемой чистоты.

Безусловно, наша страна укрепилась в списке стран с плохой экологией. Только лишь 15 городов нашей страны воздушный бассейн соответствует санитарным нормам, а в 125 городах ежегодно фиксируются в 5–10 раз превышающие ПДК концентрации загрязнения атмосферы. На следующей таблице можно увидеть какие загрязнения характерны для самых грязных городов России.

Города России смаксимальным уровнем загрязнения воздушного бассейна

Город

Вещества, определяющие высокий уровень загрязнения воздушного бассейна

Диоксид азота, бензапирен, сероуглерод, формальдегид

Бензапирен, взвешенные вещества, формальдегид, фенол

Бензапирен, диоксид азота, оксид азота, формальдегид, хлорид водорода

Формальдегид, бензапирен, диоксид азота

Бензапирен, диоксид азота, оксид азота, формальдегид, хлорид водорода

Формальдегид, бензапирен, диоксид азота

Формальдегид, бензапирен, диоксид азота

Взвешенные вещества, формальдегид, бензапирен, диоксид азота, фенол

Формальдегид, бензапирен, сажа

Бензапирен, формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота

Бензапирен, формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, фторид водорода

Формальдегид, бензапирен, фенол

Формальдегид, бензапирен, диоксид азота, взвешенные вещества

Бензапирен, формальдегид, фторид водорода

Формальедгид, бензапирен, диоксид азота, взвешенные вещества

Формальдегид, бензапирен, диоксид азота, взвешенные вещества, сажа

Самый опасный углеводород, который поступает в атмосферу при горении топлив, является 3,4 — бензапирен. Он канцерогенен. Он не растворяется в воде, не окисляется микроорганизмами, поэтому необратимо загрязняет атмосферу, водоёмы, почву. Его содержание увеличивается в крупных городах в зимнее время, когда сжигается больше всего топлива.

Все вещества, загрязняющие воздушный бассейн, имеют конкретные источники выбросов. Многие из них под воздействием природных факторов нейтрализуются или разрушаются за определённый промежуток времени. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия нефтехимической и химической промышленности, энергетики, котельные. Для определения степени загрязнения атмосферного воздуха применяются нормативы, как — предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДК СС) — для оценки осреднённых концентраций за определённый период, от суток до года, и предельно допустимая концентрация максимально разовых (ПДК МР) — для оценки измеренных максимальных разовых концентраций химического вещества, содержащегося в воздухе населённых пунктов. ПДК были установлены для большинства химических веществ государственным санитарным законодательством только для атмосферного воздуха. [4]

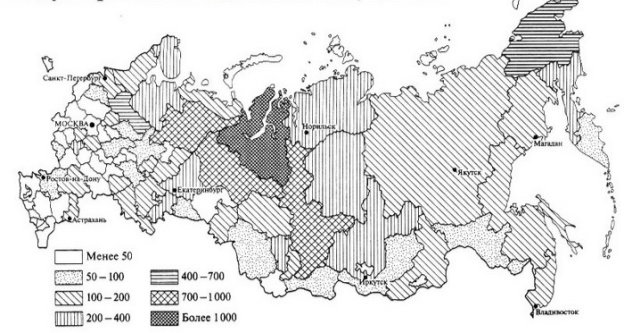

Нужно задуматься над тем, что газообразные выбросы промышленных предприятий образуют в атмосферном воздухе аэродисперсные системы, которые за счёт могут турбулентного движения могут достаточно долго удерживаться в воздухе. [3] Диапазон распространения здесь зависит продолжительности их нахождения в воздухе, но также от метеорологических условий, например, осадков или направления потоков. Время пребывания в атмосфере углекислого газа составляет от 1 до 5 лет, сернистого газа — несколько дней, твёрдых частиц — от нескольких секунд до нескольких месяцев или даже лет. По данным Госкомстата России, нефтеперерабатывающими предприятиями ежегодно выбрасывается в атмосферу огромное количество загрязняющих веществ. Их можно увидеть в таблице 2. [5] Объем выбросов загрязнющих веществ в атмосферный воздух приведено на рисунке 1.

Рис. 1. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, кг/чел

Основные вещества, загрязняющие атмосферу

Природа загрязнения

Источник загрязнения

Количество втыс.

Работа двигателей внутреннего сгорания

Работа двигателей внутреннего сгорания

Сжигание ископаемого топлива

Твёрдые частицы и прочее

Из чего следует, что такое количество вредных выбросов сильно снижает требуемые показатели воздушного бассейна и несёт вред жизни населения.

Из-за проблем загрязнения воздуха вредными примесями, сегодня существует большое количество различных методов очистки воздуха. Таких как: Абсорбционный метод, адсорбционный метод, термическое дожигание, термокаталитические методы, озонные методы, плазмохимические методы, плазмокаталитический метод, фотокаталитический метод. Но следует выделить два метода, которые на сегодняшний день являются новыми и самыми эффективными. Такие как: фотокаталитический и плазмокаталитический методы. [6]

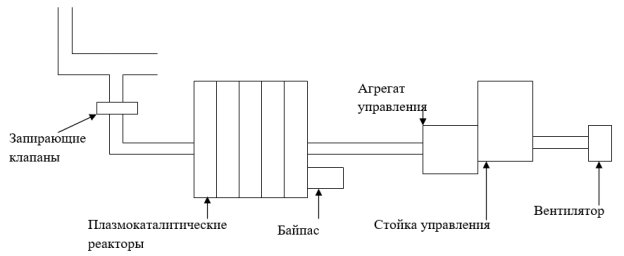

Плазмокаталитический метод — новый метод, объединяющий в себе методы очистки воздуха от вредных веществ: каталитический и плазмохимический. Установки, работающие на основе этого метода, состоят из двух ступеней. Первая — это плазмохимический реактор (озонатор), вторая — каталитический реактор, его можно увидеть на рис. 2.

Преимуществом этого метода являются использование каталитических реакций при температурах, более низких (40–100 °C), чем при термокаталитическом методе, что приводит к увеличению срока службы катализаторов, а также к меньшим энергозатратам (при концентрациях вредных веществ до 0,5 г/м³.). [2]

Рис. 2. Принципиальная схема реактора

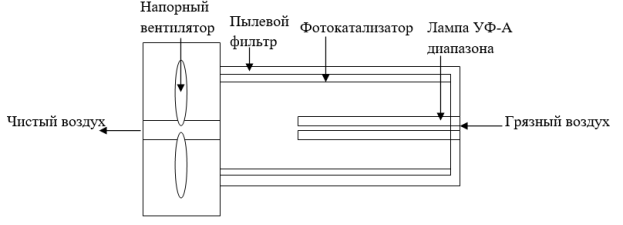

А фотокаталитический метод — является также одним из самых перспективных и эффективных методов очистки на сегодняшний день. Главное его преимущество — разложение опасных и вредных веществ на безвредные воду, углекислый газ и кислород. Взаимодействие катализатора и ультрафиолетовой лампы приводит к взаимодействию на молекулярном уровне загрязнителей и поверхности катализатора. Фотокаталитические фильтры абсолютно безвредны и не требуют замены очищающих элементов, что делает их использование безопасным и весьма выгодным. Любой фотокаталитический очиститель воздуха включает в себя пористый носитель с нанесенным ТiО2-фотокатализатором, который облучается светом и через который продувается воздух, это можно рассмотреть на схеме 2.

Рис. 3. Принципиальная схема фотокаталитического очистителя

Существуют значительные недостатки фотокаталитического очистителя это то, что в процессе очистки возникают засорения катализатора продуктами реакции, поэтому технология применима для ограниченного состава органических веществ, причем с низкими концентрациями.

Каждый год объем выбросов вредных веществ (газы, вредные примеси), которые вступают в реакцию с атмосферными газами (O2, N2) ведут к изменению состава воздуха и увеличению количества СО2. Различные изменения в атмосфере ведут к возникновению кислотных осадков, негативно влияющих на грунты, почву, флору и фауну. Кроме этого, такие осадки ведут к постепенному разрушению архитектурных объектов, сооружений, зданий, оборудования. Из чего следует отметить, что проблема загрязнения воздушного бассейна сейчас одна из важных, ведь это может привести к существенному изменению экосистемы обитания человека, нарушению природного баланса. [1]

- Бетшнайдер Б., Курфюрст И.. Охрана воздушного бассейна от загрязнений /. — Ленинград.-1989. 284с.

- Богомолов А. И., Гайле А. А., Громова В. В. и др.;Под редакцией Проскурякова,. Драбкина А. Е. Химия нефти и газа: Учеб. Пособие для вузов/. — 3-е изд., и испр. — СПб: Химия, 1995. 448с.

- Вершинина К. Ю., Стрижак П. А.. Химия нефти и газа //– 2016 № 11 с.45–49.

- Поконова Ю. В. Экология нефти и газа /– 2009. 232с. — 2009. 232с.

- Современные проблемы и технологии обращения с отходами производства и потребления. 2014.

- Тетельмин В. В., Язев В. А. Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе., 2009. — 352с.

Источник