- Сукцессия в искусственных водоёмах

- Сукцессия в искусственных водоёмах: Определение

- Сезонная сукцессия в искусственном водоёме

- Продолжительная сукцессия в искусственных водоёмах

- Замедление сукцессии в искусственных водоёмах

- Экологическая сукцессия в водных экосистемах.

- Раздел 3. Функционирование водных экосистем

- 15. Модель экологической сукцессии в водоемах

- Глава 9. Экосистемы

- 9.4. Динамика экосистем

- 9.4.2. Сукцессии и дигрессии

Сукцессия в искусственных водоёмах

Сукцессия в искусственных водоёмах: Определение

Сукце́ссия (от лат. succesio — преемственность, наследование) — последовательная закономерная смена одного биологического сообщества другим.Она заключается в серии биологических процессов, где каждая предыдущая стадия формирует условия для развития последующего. В этих процессах участвуют как растения, так и животные, обитающие в плавательному пруду. Изменения происходят по сезонам (весной, летом, осенью и зимой), причем в зимнее время они особенно заметны.

Изменение береговой линии также является проявлением сукцессии. Она требует постоянного внимания и ухода для того, чтобы стабилизировать процесс смены сообществ, и тем самым предотвратить взаимопоглощение растений, болотных отложений и т. п.

Сезонная сукцессия в искусственном водоёме

Как правило, каждую осень жизнь в искусственном водоёме претерпевает кардинальные изменения. Растения увядают, животные впадают в зимнюю спячку, многие из них (например, дафнии) умирают после откладывания яиц. Когда температура воды падает до 12°С, активность живых организмов (зоопланктона, бактерий и др.) снижается. Многие подводные растения также прекращают расти, уменьшаются их жизненных функций. В то же время многие водоросли все также активны, они поглощают питательные вещества и вырабатывают кислород, который жизненно необходим другим живым организмам в пруду.

Весной в виду того, что бактерии расщепляют биомассы, тем самым высвобождая питательные вещества, которые не могут в полной мере поглощать подводные растения, так как они еще не окрепли после зимы, увеличивается количество зеленых водорослей. Затем процесс сукцессии принимает иное направление: высшие растения растут и крепнут, животные вновь размножаются, а вода становится теплее и чище.

В середине мая, природа разрешила все проблемы: водоросли исчезли, а вместо них на поверхности воды распустились прекрасные водяные лилии

Продолжительная сукцессия в искусственных водоёмах

Со временем в пруду увеличивается количество питательных веществ и происходит рост растений. Также увеличивается размер биопленки и количество других живых организмов. Таким образом, устанавливается экологический баланс. Но если в пруду высажено малое количество растений, происходит активный рост водорослей, и в том случае, если они были построены неверно, или если за ними ухаживали очень мало времени.

В береговой зоне также происходят небольшие изменения, так образование илистого слоя способствует развитию огромного разнообразия растений. Многие виды разрастаются всё больше, а некоторые новые – появляются из семян, принесенных ветром. В зависимости от количества принесенных биомасс, их развитие происходит быстрее или медленнее.

Многие влюбленные в природу владельцы плавательных прудов счастливы, заметив такой рост. Берега прудов зарастают мхом, появляются новые удивительные колонии растений. И постепенно пруд гармонично сливается с окружающей средой. Качество воды становится стабильным, и даже при малом использовании пруда, вода остается чистой. Конечно, наступает время, когда человек должен вмешаться, иначе природа одержит верх, и читая от растений поверхность водоёма начнёт стремительно уменьшаться, начиная с берега. Некоторая доля заботы всегда необходима.

Многие владельцы плавательных прудов расстраиваются, когда видят, что их «кристально чистые» пруды в некоторых зонах покрываются биопленкой, а также что в плавательной и регенерационной зонах появились донные илистые отложения. В плавательной зоне их следует во время удалять, а в зоне регенерации они выступают в качестве хранилища питательных веществ для растений и животных. Во многих случаях владельцы плавательных прудов мало информированы о природных процессах. Им не известно, к какой категории искусственный водоём относится и как за ним правильно ухаживать.

Замедление сукцессии в искусственных водоёмах

Мероприятия по уходу и обслуживанию замедляют процесс сукцессии и сохраняют искусственный водоём в том состоянии, в котором мы хотим его видеть, а также при котором биологические процессы могут протекать беспрепятственно. В более технических категориях следует помнить о том, что «лишние» питательные вещества должны удаляться из пруда, иначе природа решит эту проблему своим путем (например, появлением водорослей). В более природных категориях в этом случае активизируется рост растений и животных, что является крайне желательным и разумным. При накоплении большого количества питательных веществ увеличивается рост береговых растений, осоки, подводных растений, водяных лилий и др. Если высажено недостаточное количество растений, происходит активный рост водорослей. Также водоросли появляются при условии, что растения страдают от нехватки питательных веществ или когда они высажены не в той части пруда.

Этому пруду 10 лет. В нем заметен рост береговой линии. Растения регулярно подстригаются, донные отложения – удаляются.

Если водоросли одержат верх, нужно будет действовать быстро. Днем водорослям необходимо большое количество CO2. В связи с этим уровень pH растет, а растения и животные страдают, так как они не могут переносить такой высокий уровень в течение долгого времени. В некоторых случаях специальная литература говорит о том, что высокий уровень pH благоприятствует росту водорослей. Отчасти они правы, так как водоросли, являющиеся причиной такого высокого pH, переносят его лучше, чем высшие растения.

По материалам книги: Плавательные пруды (перевод с англ.)

Источник

Экологическая сукцессия в водных экосистемах.

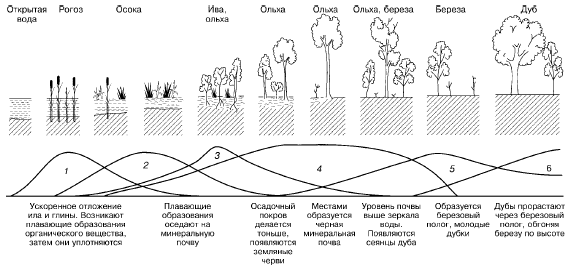

Сукцессия при зарастании небольшого озера

1.По краям озера образуется сплавна — плавающий ковер из осок, мхов и других растений.

2.Постоянно озеро заполняется отмершими остатками растений — торфом. 3.Образуется болото, постепенно зарастающее лесом.

*Последовательный ряд постепенно и закономерно сменяющих друг друга в сукцессии сообществ называется сукцессионной серией.

Сукцессии в природе чрезвычайно разномасштабны.

Их можно наблюдать в банках с культурами, представляющими собой планктонные сообщества — различные виды плавающих водорослей и их потребителей — коловраток, жгутиковых в лужах и прудах, на заброшенных пашнях, выветрившихся скалах и др. В организации экосистем иерархичность проявляется и в сукцессионных процессах — более крупные преобразования биоценозов складываются из более мелких.

Экологическая сукцессия после вырубки леса.

Сукцессия после вырубки леса относится к числу вторичных сукцессий.

После вырубки леса начнется следующее:

Через 1-2 года на месте вырубки развивается густой травостой. Семена березы и осины хорошо переносятся ветром и, поэтому, эти виды расселяются быстрее. Этот процесс длится 5-8 лет. Со временем кроны смыкаются и для проростков создаются неблаг. условия. Под пологом начинают прорастать семена ели и через 20-30 лет появляется смешанный лес. Ель постепенно вытесняет березу и осину и возникает еловый лес.

В ходе сукцессии наблюдаются закономерные изменения структурных и функциональных характеристикк биоценоза. Происходят изменения:

1) Видовой и пространственной стр-ры биоценоза

2) Изменяется горизонтальная и вертикальная стр-ра биоценоза

3) Изменяется функциональная стр-ра биоценоза (удлиняются пищевые цепи и сети, увеличивается размер животных.

4) Изменяется энергетика экосистемы в целом, изменяются круговороты биогенных элементов.

Понятие «экосистема» и «биогеоценоз», их отличия и примеры.

Типы экосистем.

Любой биоценоз взаимод-ет со своей средой обитания (биотопом), в рез-те чего образуется более сложная биосистема.

Биотоп включает в себя: 1)почву (эдафотоп), 2) климат (климатоп), 3)гидротоп.

БИОЦЕНОЗ+БИОТОП=БИОГЕОЗЕНОЗ.

***Термин «биогеоценоз» введен в 1942г В.Н.Сукачевым.

Биогеоценоз — исторически сложившаяся сов-ть на известной протяженности зеной пов-ти, однородных природных явлений: атм-ра, горные породы, гидролог.условия, почва, растит-ть и животные организмы.

Иными словами, это исторически сложившаяся сов-ть биоценоза и биотопа, основу которой составляет метаболизм ее компонентов.

Биогеоценоз выделяется только на суше!

***Термин «экосистема» был предложен в 1935г Артуром Тенсли.

Экосистема –любая сов-ть организмов разных видов и неорг.компонентов, в которых возможны круговорот веществ и превращение внергии.

Т.О понятие «экосистема» шире, чем «биогеоценоз». В экосистеме все орг-мы связаны м/ду собой пищевыми связями и образуют пищ цепи и пищевые сети.

Типы экосистем: 1)наземные, 2)пресноводные, 3)морские

Источник

Раздел 3. Функционирование водных экосистем

15. Модель экологической сукцессии в водоемах

Одна из концепций сукцессии (термины сукцессия, как и климакс, хорошо известны студентам из общего курса экологии) озерных экосистем предполагает, что озера проходят последовательно разные трофности, начиная с олиготрофности. Последней стадией является эвтрофия, затем озеро замещается болотом и, наконец, сушей. Эта концепция получила название старения озер. Теории сукцессии озер основывались на ярких примерах сукцессии маленьких горных водоемов и под влиянием развития идей сукцессии для наземных биоценозов. Тем не менее, сукцессия и климакс обоснованы теоретически для озер не так хорошо, как для экосистем суши. Фактически, рассмотрение озер мира приводит к выводу, что идея изменения от олиготрофности к эвтрофности через мезотрофность является только одним возможным путем развития озера.

В действительности, два главных фактора контролируют эвтрофирование озера:

средняя глубина озера;

размеры и плодородие его бассейна.

Скорость, с которой озеро движется к эвтрофности, определяется колебаниями местных климатических условий, особенно температурой и осадками. Существуют палеолимнологические свидетельства того, что озеро может становиться эвтрофным и возвращаться к олиготрофии. Этот цикл может повторяться несколько раз.

Теперь мы можем определить эвтрофирование как нарушение баланса питательных веществ водной экосистемы, ведущее к изменению ее трофического статуса.

Источник

Глава 9. Экосистемы

9.4. Динамика экосистем

9.4.2. Сукцессии и дигрессии

Поступательные изменения в сообществе приводят в конечном счете к смене этого сообщества другим, с иным набором господствующих видов. Причиной подобных смен могут быть внешние по отношению к ценозу факторы, длительное время действующие в одном направлении, например возрастающее в результате мелиорации иссушение болотных почв, увеличивающееся загрязнение водоемов, усиленный выпас скота, вытаптывание лесопарков населением городов и т. п. Возникающие при этом смены одного биоценоза другим называют экзогенетическими. Если при этом усиливающееся влияние фактора приводит к постепенному упрощению структуры сообществ, обеднению их состава, снижению продуктивности, то подобные смены называют дигрессионными или дигрессиями.

Так, пастбищные дигрессии на террасовых песках Нижнего Днепра развиваются следующим образом. При умеренном выпасе степь находится на стадии дерновинных злаков. Преобладают типчак, кипец, житняк, ковыль. При дальнейшей усиленной пастьбе возникает стадия стержнекорневых двудольных с господством чаще всего молочая, а также двулетников и однолетников. Дерновинки злаков разбиваются копытами скота, а затем почти совершенно исчезают. На третьей стадии корневищных растений появляются злаки, характерные для сыпучих и слабозаросших песков: песчаный пырей, вейник, осока песчаная. На следующей стадии возникают голые пески с отдельными зарослями псаммофитов, характерных для предыдущего этапа. Таким образом, ковыльно-типчаковая степь сменяется сыпучими песками. Соответственно меняется и характер животного населения.

Эндогенетические смены возникают в результате процессов, происходящих внутри самого сообщества. Закономерный направленный процесс изменения сообществ в результате взаимодействия живых организмов между собой и окружающей их абиотической средой называют сукцессией.

Причины возникновения сукцессии. Сукцессия (от лат. successio– преемственность, наследование) – это процесс саморазвития сообществ. В основе сукцессии лежит неполнота биологического круговорота в данном ценозе. Каждый живой организм в результате жизнедеятельности меняет вокруг себя среду, изымая из нее часть веществ и насыщая ее продуктами метаболизма. При более или менее длительном существовании популяций они меняют свое окружение в неблагоприятную сторону и в результате оказываются вытесненными популяциями других видов, для которых вызванные преобразования среды оказываются экологически выгодными. Таким образом, в сообществе происходит смена господствующих видов. Длительное существование биоценоза возможно лишь в том случае, если изменения среды, вызванные деятельностью одних организмов, точно компенсируются деятельностью других, с противоположными экологическими требованиями.

В ходе сукцессии на основе конкурентных взаимодействий видов происходит постепенное формирование более устойчивых комбинаций, соответствующих конкретным абиотическим условиям среды. Примерами сукцессий могут быть смены видов при зарастании стоячих водоемов (рис. 153) или барханных песков в пустыне.

Рис. 153. Изменение экосистемы в ходе сукцессии при зарастании озера (по Д. Казенс, 1982): 1–6– смена доминирующих видов растений

Сыпучие барханные пески Каракумов и других районов Средней Азии сначала полностью лишены растительности и постоянного населения животных. Первым на них поселяется многолетний злак аристида, хорошо приспособленный к жизни в условиях постоянного переноса песка ветром. Корни у этого растения шнуровидные, и каждый заключен в чехол из сцементированных песчинок, что защищает корни от высыхания и механического повреждения, если они окажутся на поверхности. Побеги растут вертикально вверх и образуют дополнительные зоны кущения выше материнского, если песок засыпает растение. За счет аристиды уже могут существовать некоторые насекомые, и поэтому на барханы начинают забегать в поисках пищи ящерицы рода Eremias. На слегка скрепленных корнями аристиды песках получает возможность поселиться длиннокорневищная песчаная осока. Она успешно борется с песком, быстро прорастая сквозь его наносы и пронизывая песок ветвящимися корневищами на глубине 1–5 см. Покров разрежен, так как для обеспечения влагой одного растения нужна значительная площадь. На скрепленных злаками и осокой песках поселяются затем кустарники джузгун и белый саксаул, а также другие травянистые растения, в основном эфемеры: злаки, крестоцветные, мотыльковые, бурачниковые и т. п. Вслед за растительностью появляются растительноядные млекопитающие: тонкопалый суслик, мохноногий тушканчик, полуденная песчанка. Увеличивается видовое разнообразие насекомых – кормовой базы ящериц: ушастой и песчаной круглоголовок, сетчатой ящурки, гекконов. Появляются птицы – саксаульная сойка, дрофа-красотка, затем змея и хищные млекопитающие. Закрепленные пески Средней Азии отличаются большим видовым богатством и разнообразием жизненных форм растений и животных, так как водный режим их достаточно благоприятен: пески обладают способностью сгущать водяные пары в почве во влагу.

Последовательный ряд постепенно и закономерно сменяющих друг друга в сукцессии сообществ называется сукцессионной серией.

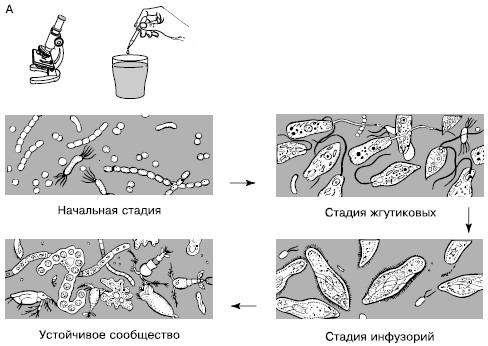

Сукцессии в природе чрезвычайно разномасштабны. Их можно наблюдать в пробирках с сенным настоем, где сменяют друг друга разные виды микроорганизмов и простейших (рис. 154), в лужах и прудах, в одной и той же порции листового опада в лесу, где происходят закономерные смены сапрофитов и сапрофагов, на стволах отмирающих деревьев, в пнях, на кротовинах, выбросах из нор сурков, зарастающих отмелях, выветривающихся скалах, на заброшенных пашнях, насыпях, на болотах, лугах, в лесах и т. д. Иерархичность в организации сообществ проявляется и в иерархичности сукцессионных процессов: более крупные преобразования биоценозов складываются из более мелких. Даже в стабильных экосистемах с хорошо отрегулированным круговоротом веществ постоянно осуществляется множество локальных сукцессионных смен, поддерживающих сложную внутреннюю структуру сообществ.

Рис. 154. Смена простейших в сенном настое (по Р. Дажо, 1975):

Б – конкретная серия:

1 – жгутиковые; 2 – инфузории кольноды; 3 – нарамеции; 4 – брюхо-ресничные инфузории; 5 – амебы; 6 – сувойки

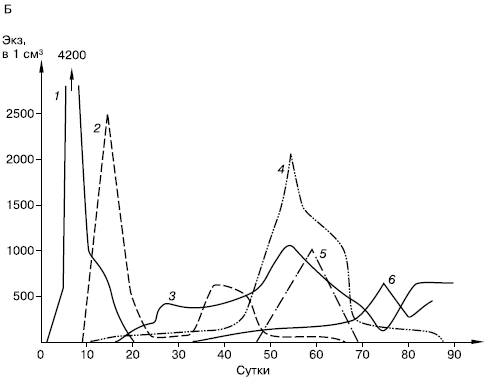

Типы сукцессионных смен. Выделяют два основных типа сукцессионных смен: 1) с участием как автотрофного, так и гетеротрофного населения и 2) с участием лишь гетеротрофов. Сукцессии второго типа совершаются только в таких условиях, где создается предварительный запас или постоянное поступление органических соединений, за счет которых существует сообщество: в сильно загрязненных органическими веществами водоемах, в скоплениях разлагающейся растительной массы, в кучках или буртах навоза, компостах, в пещерах с гуано летучих мышей и т. п. (рис. 155).

Рис. 155. Изменение численности разных групп микроартропод в ходе сукцессии при разложении растительных остатков клевера (А), картофельной ботвы (Б), ячменя (В) в пересчете на 100 г сухого органического вещества (по Н. М. Черновой, 1977): 1 – панцирные клещи; 2 – клещи-аноетиды; 3 – гипопусы аноетид; 4 – тироглифоидные клещи; 5 – их гипопусы; 6 – коллемболы; 7 – прочие группы

Сукцессии со сменой растительности могут быть первичными и вторичными.

Первичные сукцессии начинаются на лишенных жизни местах – на скалах, обрывах, наносах рек, сыпучих песках и т. п. При заселении таких участков живые организмы необратимо меняют местообитание и сменяют друг друга. Основная роль принадлежит накоплению отмерших растительных остатков или продуктов разложения, что зависит как от характера растительности, так и от комплекса разрушителей мертвой растительной массы – животных, грибов и микроорганизмов. Постепенно формируется почвенный профиль, изменяется гидрологический режим участка, его микроклимат. Такие сукцессии в геоботанике называют экогенетическими, так как они ведут к преобразованию самого местообитания.

В первичных сукцессиях, протекающих на скалах в лесах Урала, различают четыре этапа.

1. Поселение эндолитических и накипных лишайников, которые сплошь покрывают каменистую поверхность. Накипные лишайники несут своеобразную микрофлору и содержат богатую фауну простейших, коловраток и нематод. Мелкие клещи-сапрофаги и первичнобескрылые насекомые обнаруживаются сначала только в трещинах. Активность всего населения прерывиста, в основном после смачивания скал дождем или туманом.

2. Преобладание листоватых лишайников, постепенно образующих сплошной ковер. Под круговинками лишайников Parmelia в результате действия выделяемых ими кислот и механического сокращения слоевищ при высыхании образуются выщербленности, идет отмирание слоевищ и накопление детрита. Под лишайниками в большом количестве обитают мелкие членистоногие: коллемболы, панцирные клещи, сеноеды, личинки комаров-толкунчиков и другие, образуется микрогоризонт, состоящий из их экскрементов.

3. Поселения литофильных мхов Hedwigia ciliata и Pleurozium schreberi. Они погребают лишайники и подлишайниковые пленочные почвы. Ризоиды мхов прикрепляются не к камню, а к мелкозему, мощность которого достигает уже 3 см. Под мхами колебания температуры и влажности уже в несколько раз меньше, чем под лишайниками. Усиливается деятельность микроорганизмов, и увеличивается разнообразие групп животных.

4. Появление гипновых мхов и сосудистых растений. В разложении растительных остатков и формировании почвенного профиля постепенно уменьшается роль мелких членистоногих и растет участие более крупных беспозвоночных-сапрофагов: энхитреид, дождевых червей, личинок насекомых.

Вторичные сукцессии представляют собой восстановительные смены. Они начинаются в том случае, если в уже сложившихся сообществах частично нарушены установившиеся взаимосвязи организмов, например удалена растительность одного или нескольких ярусов (в результате вырубки, пожара, вспашки и т. д.). Смены, ведущие к восстановлению прежнего состава ценоза, получили в геоботанике название демутационных. Примером может служить демутация залежей в Абаканских степях, происходящая в четыре основных этапа: 1) преобладание однолетних сорняков – на 1-2-й год после вспашки; 2) господство «крупного бурьяна», преимущественно разных полыней – на 3-4-й год; 3) вытеснение их корневищными злаками (пыреем и др.) и появление большого количества бобовых – начиная с 5-го года; 4) установление господства степных дерновинных злаков с появлением ковыля – на 11-12-й год после вспашки.

Восстановительные смены совершаются быстрее и легче, чем экогенетические, так как в нарушенном местообитании сохраняются почвенный профиль, семена, зачатки и часть прежнего населения и прежних связей. Демутации не являются повторением какого-либо этапа первичных сукцессии.

Частными вариантами сукцессии являются смены, которые по продолжительности точно совпадают с каким-либо сезоном, а на следующий год начинаются сначала. Эти «сезонные» сукцессии выглядят как обычная фенологическая смена форм, но природа их иная. Например, в планктоне северных морей весной массовое размножение водорослей сменяется волной размножения рачков-калянусов, затем в большом количестве появляются гребневики, а после них – некоторые виды рыб. Эти смены происходят как постепенное развертывание в течение короткого северного лета единой гигантской трофической цепи организмов, так как каждая последующая группа питается за счет предыдущей. Если же в силу неблагоприятной ситуации не возникает, например, весной массовое размножение фитопланктона, то и все последующие группы будут угнетены, несмотря на благоприятные сочетания любых прочих факторов в период обычного появления группы.

Своеобразный вариант смен представляют поточные, или конвейерные, сукцессии. Они развиваются в подвижной среде: реках, потоках, круговоротах водных масс в океанах. Планктонные сообщества, увлекаемые водой, на разных стадиях развития оказываются в разных географических точках, а в одном и том же регионе постоянны по составу. Такой же конвейерный тип преобразований наблюдается, например, в лесной подстилке (рис. 156). В разных ее подгоризонтах: верхнем рыхлом слое опада, среднем спрессованном «ферментативном» подгоризонте и нижнем, полностью переработанном муллевом слое – существует постоянная значительная разница в многочисленном микронаселении. Но в каждой конкретной порции опада, поступающего сверху, происходит сукцессионная смена микроорганизмов, простейших, нематод и мелких членистоногих, обеспечивающая все более глубокое разложение растительных остатков. Опад вместе со всем населением постепенно занимает все более глубокое положение, захораниваясь под новыми поступлениями, а общая стратификация подстилки выглядит неизменной.

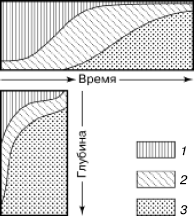

Рис. 156. Аналогии в сменах жизненных форм мелких членистоногих в изолированном опаде (вверху) и верхних слоях почвенного профиля (внизу) (по Н. М. Черновой, 1977):

1– поверхностные формы микроартропод;

2– полупочвенные микроартроподы;

3– почвенные формы

Процесс сукцессии. Процесс сукцессии, по Ф. Клементсу, состоит из нескольких этапов: 1) возникновения незанятого жизнью участка; 2) миграции на него различных организмов или их зачатков; 3) приживания их на данном участке; 4) конкуренции их между собой и вытеснения отдельных видов; 5) преобразования живыми организмами местообитания, постепенной стабилизации условий и отношений.

В настоящее время практически вся доступная жизни поверхность суши занята различными сообществами, и поэтому возникновение свободных от живых существ участков имеет локальный характер. Это или места, освободившиеся в результате отодвигания ледников, отступания уреза воды в водоемах, обвалов, эрозии и т. п., или возникшие в результате деятельности человека, например выноса наверх больших масс глубинных пород при разработке полезных ископаемых.

Занос спор, семян растений, проникновение животных на освободившийся участок имеют большей частью случайный характер и зависят от того, какие виды есть в окружающих биотопах. Из числа видов, попавших в новое местообитание, приживаются лишь те, экологическая валентность которых соответствует данному комплексу абиотических условий. Прижившиеся виды постепенно занимают весь новый биотоп, вступая в конкуренцию друг с другом. В результате происходит перестройка видового состава и количественных соотношений разных форм. Параллельно идет процесс преобразования самого местообитания под влиянием развивающегося сообщества. Процесс завершается формированием более или менее стабильной системы с уравновешенным типом биологического круговорота.

Сукцессии любого масштаба и ранга характеризуются целым рядом общих закономерностей, многие из которых чрезвычайно важны для практической деятельности человека.

В любой сукцессионной серии темпы происходящих изменений постепенно замедляются. Конечным итогом является формирование относительно устойчивой стадии – климаксового сообщества, или климакса. Начальные, пионерные группировки видов отличаются наибольшей динамичностью и неустойчивостью. Климаксовые же экосистемы способны к длительному самоподдерживанию в соответствующем диапазоне условий, так как приобретают такие черты организации биоценозов, которые позволяют поддерживать сбалансированный круговорот веществ.

В ходе сукцессии постепенно нарастает видовое многообразие. Это ведет к усложнению связей внутри ценоза, разветвлению цепей питания и усложнению трофической сети, умножению симбиотических отношений, усилению регуляторных возможностей внутри системы. Тем самым уменьшается вероятность слишком сильного размножения отдельных видов и снижается степень доминирования наиболее массовых форм.

Чрезвычайное увеличение численности отдельных видов возможно чаще всего на начальных этапах развития сукцессионных серий, когда еще в недостаточной мере сложилась система взаимного регулирования. В незрелых сообществах, т. е. находящихся в начале сукцессионных рядов, преобладают мелкоразмерные виды с короткими жизненными циклами и высоким потенциалом размножения, специализированные на быстром захвате освободившегося пространства. Они обычно обладают широкими расселительными возможностями, позволяющими им первыми проникать на незанятые участки, но малоспособны к конкуренции и длительному удержанию за собой пространства.

Постепенно в развивающихся сообществах появляются и закрепляются более крупные формы с длительными и сложными циклами развития. Нарастание экологического разнообразия ведет к более четкому распределению групп организмов по экологическим нишам. В растительном покрове становится сильнее выражена ярусность и мозаичность, создающие основу пространственной структуры наземных экосистем. Усиливается зависимость успешного существования одних видов от биохимических выделений, роста или поведения других: преобладание конкурентных взаимоотношений сменяется преобладанием мутуалистических и трофических зависимостей.

В результате сообщества приобретают известную степень автономности и независимости от окружающих условий, не подчиняя свою жизнь флюктуациям внешней среды, а вырабатывая собственные эндогенные ритмы.

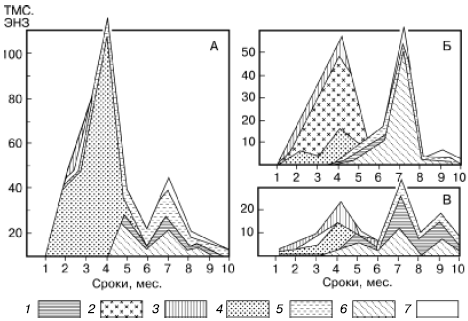

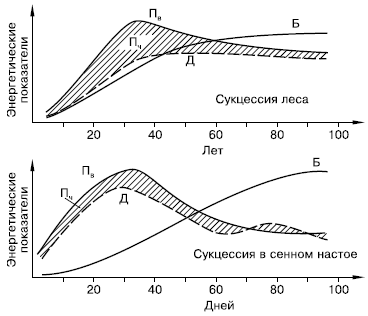

Не меньшие преобразования происходят и в энергетическом балансе системы (рис. 157). С энергетических позиций сукцессия – такое неустойчивое состояние сообщества, которое характеризуется неравенством двух показателей: общей продуктивности и энергетических трат всей системы на поддержание обмена веществ.

Рис. 157. Изменение энергетических показателей сообществ при развитии соснового леса (вверху) и лабораторной культуры простейших в сенном настое (внизу) (по Ю. Одуму, 1975):

Пв – продукция валовая; Д – траты на дыхание; Пч – продукция чистая (заштриховано); Б – биомасса

В ходе сукцессии общая биомасса сообщества сначала возрастает, но затем темпы этого прироста снижаются, и на стадии климакса биомасса системы стабилизируется. Это происходит потому, что на первых этапах сукцессии, когда видовой состав сообществ еще беден и пищевые цепи коротки, не вся часть прироста растительной массы потребляется гетеротрофами. Таким образом, относительно высока чистая продукция сообщества, которая идет на увеличение его биомассы. Накапливаются как общая масса живых организмов, так и запасы мертвого, неразложившегося органического вещества. В зрелых, устойчивых экосистемах практически весь годовой прирост растительности поступает и расходуется в цепях питания гетеротрофами, поэтому чистая продукция биоценоза, его «урожай», приближается к нулю.

Биогенные элементы растения сначала черпают из запасов почвы, но постепенно, по мере истощения этих запасов и накопления в системе мертвого органического вещества, разложение его становится основным источником минерального питания растений, и круговороты биогенных веществ из открытых превращаются в закрытые.

Неравенство трат энергии на образование первичной продукции и суммарный метаболизм (дыхание) сообщества проявляется в тех сукцессиях, в которых участвуют только гетеротрофные организмы. В этом частном случае первичная продукция равна нулю, и если приток мертвого органического вещества, за счет которого существует сообщество, не восполняет запасы в системе, то сообщество вскоре истощает свою энергетическую базу.

С удлинением цепей питания увеличивается эффективность использования поступающей энергии, иначе – КПД всей системы, так как одна и та же порция энергии идет на поддержание большого количества биомассы. Знание этих закономерностей имеет большое значение в практической деятельности человека.

Изымая избыток чистой продукции из биоценозов, находящихся в начале сукцессионных рядов, мы задерживаем сукцессию, но не подрываем основу существования сообщества. Вмешательство же в стабильные, климаксовые системы, с большой полнотой расходующие энергию на «свои» нужды, неминуемо вызывает нарушения сложившегося равновесия. Пока нарушения не превышают самовосстановительной способности ценоза, возникающие демутационные смены могут вернуть его к исходному состоянию. Этим пользуются, например, при рациональном планировании рубок леса. Но если сила и частота воздействия выходят за рамки этих возможностей, то первоначально устойчивое, богатое видами сообщество постепенно деградирует, сменяясь производными с малой способностью к самовозобновлению.

Вырубка леса на локальных участках с оставлением части территории под коренными типами лесной растительности вызывает ускоренные сукцессии, исходные фитоценозы восстанавливаются за относительно короткий срок – немногие десятилетия. Сплошные же рубки на больших площадях, особенно если используется мощная корчевальная техника, полностью разрушают не только лесное сообщество, но и весь почвенный покров, эволюция которого шла тысячелетия. В этом случае сукцессии приводят к иным, упрощенным типам сообществ, и на месте лесов возникают пустоши, болота или другие малопродуктивные экосистемы.

Таким образом, сообщество не может одновременно сочетать два противоположных свойства: быть высокостабильным и давать большой запас чистой продукции, который можно было бы изымать без вреда для самого ценоза.

Сукцессии, протекающие при разложении органического вещества в почве, лежат в основе биологического круговорота. Это естественные регуляторные процессы, восстанавливающие нормальное состояние нарушенных почв. Такие проблемы века, как подрыв естественного плодородия в результате нарушения процессов образования гумуса, загрязнение среды ядохимикатами и органическими отходами, эрозия, «утомление почв» и другие отрицательные явления, возникли вследствие ослабления регуляторных возможностей почв.

Стабильность экосистем, надежность протекания биологического круговорота веществ основаны на видовом разнообразии и полноте сукцессий.

Источник