- Пруд и его экосистема

- Общие сведения

- Растения

- Пищевая цепь

- Видео — Природа на Северном Урале — Пруд

- Заполните таблицу видовое разнообразие пруда

- Практическая работа № «Сравнение природных экосистем и агроэкосистем»

- Научно-исследовательская работа Тема: Изучение флоры и качества водной среды прудов г. Обнинска

- 3. Изучение качества водной среды прудов г. Обнинска

- 3.1. Изучение органолептических характеристик водной среды прудов

- 3.2. Химический анализ воды прудов г. Обнинска

Пруд и его экосистема

Общие сведения

Искусственные водные объекты должны иметь системы регулирования стока и притока воды, в зависимости от источников ее поступления.

Чем больше объем воды, тем устойчивее экосистема, тем она более способна к саморегулированию и восстановлению. Она более жизнеспособна и не требует повышенного внимания и контроля со стороны ее создателя.

Экосистема пруда, как и любая друга, есть совокупность живых организмов, существующих в определенных, в этом случае заранее заданных, условиях и взаимодействующих между собой и со средой. Видовое разнообразие, как и у другого водоема со стоячей водой, невелико.

Растения

Количество, попадающего и проникающего в глубину водоема света и сезонный оборот воды таковы, что чем они мельче, тем большее количество зеленной массы может быть произведено. Именно эта особенность, оставшись без надлежащего внимания, преобразует пруд в болото.

Пищевая цепь

Органическими остатками на «дне» питаются ракообразные, не брезгуют и некоторые виды рыб. Например: сом. Рыбы – судак, щука, карась, карп, красноперка и другие стоят на следующей ступени пищевой цепи.

На самой вершине трофической цепи находятся водоплавающие птицы. Такие как: гусиные и утиные, цапли и выпи, курочки и кулики, выдры и нутрии.

К экосистеме пруда можно отнести несколько видов пресмыкающихся и земноводных: уж, гадюка, лягушка, черепаха.

Замыкают кругооборот органических веществ – сапрофитные бактерии, грибы и черви, которые преобразовывают их в неорганические. От них зависит чистота и прозрачность воды. Дно накапливает значительное количество ила, опавшей листвы, органических отходов и погибших животных. Если в экосистему не будут привноситься какие-либо дополнительные органические удобрения или экзотические виды живых организмов, то редуценты – разрушители справятся, и водоем будет находиться в надлежащем виде и состоянии.

Видео — Природа на Северном Урале — Пруд

Источник

Заполните таблицу видовое разнообразие пруда

Подробное решение Раздел стр. 243 по биологии для учащихся 9 класса, авторов С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин 2016

Вопрос 1. Какие факторы среды называют биотическими?

Биотические факторы — все формы влияния на организм со стороны окружающих живых существ (микроорганизмов, влияние животных на растения и наоборот, влияние человека на окружающую среду).

Вопрос 2. Расскажите о видовом разнообразии обитателей пресноводного водоёма. Каковы формы их взаимоотношений?

Весьма разнообразно население пресноводных водоёмов. В неглубоких пресных водоёмах – прудах, мелких озёрах – солнечный свет проникает до дна, создавая условия для развития водорослей и высших водных растений. В толще воды обитают многочисленные одноклеточные водоросли, многоклеточные нитевидные водоросли. На поверхности воды в летнее время встречаются скопления тины – это тоже водоросли. На дне некоторые водоросли образуют обширные тёмно-зелёные скопления. Вблизи берегов растёт водяной хвощ, на поверхности воды можно встретить водяной папоротник сальвинию. Обильно представлены цветковые растения – камыш, тростник, рогоз, обитающие у берегов. На водной глади плавают листья и цветки белой кувшинки и жёлтой кубышки. Нередко вся поверхность прудов покрыта мелкими пластинками ряски. Часто можно встретить и другие водные растения – пузырчатку, роголистник.

Животный мир пресного водоёма ещё более богат и разнообразен. В воде и в иле, покрывающем дно, обитают многочисленные простейшие, мелкие рачки (циклопы), личинки насекомых, плоские черви (планарии), в грунте водоёмов – свободноживущие круглые и кольчатые черви. На листьях водных растений сидят пресноводные гидры, очень многочисленны разнообразные моллюски, насекомые, например крупный хищный клоп гладыш или водяной скорпион. Наконец, в пресноводных водоёмах обычно обитают растительноядные и хищные рыбы, амфибии и их личинки – головастики. Этот далеко не полный перечень обитателей водоёма всё же даёт представление о его видовом разнообразии.

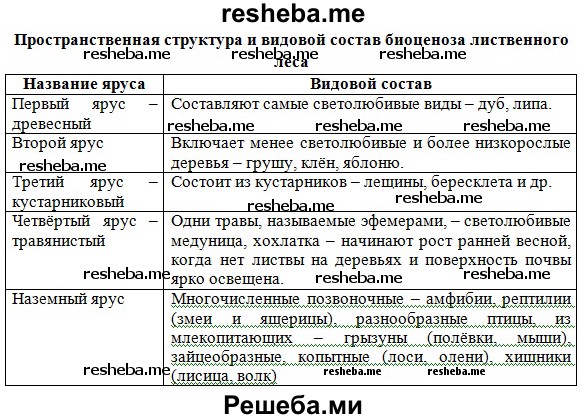

Вопрос 3. Составьте и заполните таблицу «Пространственная структура и видовой состав биоценоза лиственного леса».

Вопрос 4. В каких отношениях находятся друг с другом обитатели биоценозов? Охарактеризуйте эти связи.

Пищевые отношения – самый важный, но не единственный тип отношений между видами в биоценозе. Один вид может влиять на другой разными путями. Организмы могут поселяться на поверхности или внутри тела особей другого вида, могут формировать среду обитания для одного или нескольких видов, влиять на движение воздуха, температуру, освещённость окружающего пространства.

Нередко один вид участвует в распространении другого. Животные переносят семена, споры, пыльцу растений и даже других, более мелких животных. Животные могут захватывать семена растений при случайном соприкосновении, особенно если семена или соплодия имеют специальные зацепки, крючки (череда, лопух). При поедании плодов и ягод не поддающиеся полному перевариванию семена выделяются вместе с помётом. Млекопитающие, птицы и насекомые переносят на своём теле многочисленных клещей. Распространению яиц круглых червей – нематод – способствуют мухи.

Вопрос 5. Что такое цепь питания и что лежит в её основе?

Ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий служит пищей последующему, носит название «цепи питания». Цепь питания, или пищевую цепь, можно рассматривать также с точки зрения переноса энергии от её начального звена – растений – через ряд организмов путём поедания одних видов другими. Таким образом, цепи питания – это трофические связи между видами (от греч. трофе – питание).

Вопрос 6. Составьте цепи питания, характерные для экосистем вашего региона. Обсудите в классе составленные цепи питания и объедините их (по возможности) в единую цепь.

Характерным примером является цепь питания смешанного леса. Земляника – землеройка – сова – ястреб – бактерии гниения.

Вопрос 7. В чём заключается сущность правила экологической пирамиды?

Правило Экологической Пирамиды :перенос энергии с одного трофического уровня на другой с уменьшением энергии на 10%.

Различают пирамиду чисел, отражающую число особей в каждом звене пищевой цепи, пирамиду биомассы – количество синтезированного на каждом уровне органического вещества, пирамиду энергии – количество энергии в пище. Все они имеют одинаковую направленность, различаясь в абсолютном значении цифровых величин.

Вопрос 8. Согласны ли вы с утверждением, что чем богаче видами растений и животных биогеоценоз, тем он устойчивее? Докажите свою точку зрения.

Чем больше в биогеоценозе видов, тем больше трофических связей. Чем больше трофических связей между видами, тем устойчивее, сложнее и разнообразнее цепи питания (например, если внезапно будет неурожай плодов одного растения, консументы первого порядка спокойно перейдут на другой, и их численность изменится незначительно). Устойчивость биогеоценоза напрямую зависит от количества компонентов (видов), способных поддержать его функционирование при изменении тех или иных условий окружающей среды.

Обычно для сравнения берут агроценоз. Здесь биоразнообразие очень мало, эта система крайне неустойчива. И действительно, если человек забросит свой агроценоз (сад, поле, водоём искусственный), он быстро разрушится, будет вытеснен естественным биоценозом. Ещё, обратное доказательство: во всех биогеоценозах, которые считаются неустойчивыми, крайне мало видовое разнообразие. В горной пещере, например, в арктической пустыне.

Вопрос 9. Изобразите схематично пространственную структуру хорошо известного вам биоценоза.

Вопрос 10. Проведите экскурсию в биогеоценоз. Под руководством учителя разработайте план и маршрут экскурсии, выберите объекты для изучения. Подготовьте отчёт по результатам экскурсии и обсудите его в классе.

Источник

Практическая работа № «Сравнение природных экосистем и агроэкосистем»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«АМУРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ОТДЕЛЕНИЕ № 4

Разработчик: преподаватель биологии

«Сравнение природных экосистем и агроэкосистем»

Цель: выявить черты сходства и различия естественных и искусственных экосистем.

Оборудование: учебник, коллекция «Агроценоз».

2.Сравните природную экосистему и агроэкосистему по предложенным признакам. Результаты запишите в таблицу.

1.Признаки, сходные у природных экосистем и агроэкосистем:

а) действует естественный отбор; б) трофическая структура представлена продуцентами, консументами, редуцентами; в) происходит круговорот веществ и превращение энергии; г) естественные экосистемы более устойчивы, агроэкосистемы без поддержки человека разрушаются и превращаются в естественные экосистемы.

2.Сравнительная характеристика естественных и искусственных экосистем.

Признаки для сравнения

незамкнутый, часть веществ выносится с урожаем

поддерживается и регулируется человеком

пока поддерживается человеком

низкая, образует мало первичной продукции

высокая, образует много первичной продукции

Задание 1.Установите соответствие между характеристикой экосистемы и ее названием. Ответы впишите в приведенную ниже таблицу.

А. Незамкнутый круговорот веществ

1. Картофельное поле

Б. Разветвленные пищевые цепи

В. Источник энергии – удобрения

Г. Единственный источник энергии — Солнце

Д. Способность к саморегуляции

Е. Длительно существует в неизменном виде

Ж. Преобладает монокультура

Задание 2. Проверьте свои знания.

1.Приведите примеры агроэкосистем, встречающиеся в вашей местности.

Пастбище, поле, пашня, пруд, огород, сад, парк, сквер.

2. В чем заключаются причины неустойчивости искусственных экосистем?

(Небольшое количество видов приводит к формированию однообразных пищевых цепей. При исчезновении какого-либо вида пищевые цепи нарушаются. Вынос питательных веществ с урожаем может привести к недостатку этих веществ для растений в случае, если человек не вносит удобрения. Доминирующий вид (монокультура) подвержен болезням и вредителям, с которыми необходимо бороться).

3. Почему виды растений более устойчивы к неблагоприятным факторам среды, чем сорта культурных растений?

(Потому что они сформировались под действием естественного отбора и отвечают особенностям природных условий местообитания. А сорта выведены человеком с учетом своих потребностей, а не приспособлений к обитанию в дикой природе).

Источник

Научно-исследовательская работа Тема: Изучение флоры и качества водной среды прудов г. Обнинска

Видовое разнообразие растений Комсомольских прудов

Комсомольский верхний пруд

Комсомольский нижний пруд

Аир обыкновенный (Acorus calamus)

Вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris)

Двукисточник (Digraphis arundinacea)

Кипрей железистостебельный (Epilobium ciliatum)

Лютик ползучий (Ranunculus repens)

Манник складчатый (Glyceria plicata)

Нередко (верх. пруд) Часто/Доминирует

Мята полевая (Mentha arvensis)

Мятлик болотный (Poa palustris)

Осока вздутая (Carex rostrata)

Полевица побегообразующая (Agrostis stolonifera)

Рдест курчавый (Potamogeton crispus)

Часто/Доминирует (ниж. пруд)

Нередко (верх. пруд)/

Часто / Доминирует (на ниж. пруду)

Роголистник темно-зеленый (Ceratophyllum demersum)

Ряска малая (Lemna minor)

Часто/Доминирует в голове пруда

Череда олиственная (Bidens frondosa)

Череда поникшая (Bidens cernua)

Щавель водный (Rumex aquaticus)

Элодея канадская (Elodea canadensis)

Анализируя полученные данные, мы выяснили, что только на Комсомольских прудах встречаются следующие виды: аир обыкновенный, кипрей болотный, манник плавающий, сердечник зубчатый, шлемник обыкновенный, полевица побегообразующая, мятлик болотный, осока вздутая, о. ложносытевидная, тростник обыкновенный, щавель водный.

Таким образом, к флоре травянистых сосудистых растений прудов г. Обнинска по нашим данным относится 61 (всего 65) вид, относящихся к 42 (43) родам 26 (27) семейств, еще 4 вида были обнаружены на других водоемах: осока черная ( Carex nigra ) и бутерлак портулаковый ( Peplis portula ) — в маленькой копани в северной части Белкинского парка; ситник нитевидный ( Juncus filiformis ) и лютик жгучий ( Ranunculus flammula ) — в сырых колеях, лужах и вымочках (эфемерные, временные водоемы) парка. Среди них 41 гигрофит, 10 гигрогелофитов, 5 гелофитов, 9 гидрофитов (Словарь, с. 37-38). В целом, с учетом нашего опыта (Шмытов, 2003), видовое разнообразие этой группы растений в г. Обнинске нельзя назвать богатым. Причины по нашему мнению здесь следующие:

Все 4 пруда, исследованные нами относительно небольшого размера и находятся на значительно возвышенной местности и некотором удалении от источника диаспор новых видов — долины крупной реки Протвы (2—4 км) и экранированы самим городом, его окраинами, сельхозугодиями и, местами, лесом. Водотоки (ручьи), на которых созданы пруды, имеют очень слабый сток, временами прекращающийся.

Пруды, особенно Белкинские, испытывают большую рекреационную и др. антропогенные нагрузки. В результате — вытаптывание берегов, повышенная эвтрофикация и заиливание, что делает эти водоемы непригодными для обитания редких, уязвимых, требовательных к чистоте среды видов (кувшинка ( Nymphaea ), повойнички ( Elatine ) и др.).

Белкинские пруды в 2005 г. были основательно почищены, что, вероятно, привело к выпадению из флоры некоторых часто встречающихся видов, например, тростника и некоторых обычных прибрежных осок (осока острая ( Carex acuta ), о. пузырчатая ( C . vesicaria ), о. лисья ( C . vulpina )). Особенно сильно пострадала флора «Большого», нижнего пруда, даже доминанты среди прибрежных растений выделить невозможно. Сейчас его флора намного беднее флоры верхнего, Деревенского пруда.

Изложенные нами причины, а также практически отсутствие заметных выходов грунтовых вод (лишь на верхнем Комсомольском сочащийся ключик в «голове», у левого берега), довольно крутые берега прудовых котловин и небольшая площадь мелководья и ветландов по берегам (особенно на верхнем Комсомольском) обусловили и небогатый набор типов местообитаний видов. Отсутствуют, например, ключевые болота.

Некоторые виды во время исследования находились в латентном состоянии, например, в виде банка семян из-за каких-то неблагоприятных условий, в том числе из-за чистки прудов и поэтому мы их не обнаружили.

3. Изучение качества водной среды прудов г. Обнинска

3.1. Изучение органолептических характеристик водной среды прудов

Люди издревле селились около открытых источников воды, т. к. знали, что без воды нет жизни. Со временем потребление человечеством природной воды неуклонно возрастало. Люди стали использовать воду для самых разнообразных целей – для домашних нужд; во всех отраслях промышленности; для отдыха, в т.ч. купания, рыбалки; для полива и орошения в сельском хозяйстве. Такая интенсивная эксплуатация природных объектов и недостаточная очистка сточных вод привели к деградации водных ресурсов. Сегодня качество воды во многих районах Земли оставляет желать лучшего.

В 2006 году нами было изучено экологическое состояние 4 водоёмов, при этом 2 из них (Белкинские пруды) были почищены в 2005–2006 гг.

По методике А. С. Боголюбова и Д. Н. Засько мы проводили первичную оценку качества воды в водоеме, определяли органолептические характеристики воды: мутность, цветность, запах .

При определении запаха мы наливали 100 мл исследуемой воды в колбу с широким горлом вместимостью 150–200 мл. Затем закрывали притертой пробкой, встряхивали вращательным движением, открывали пробку и быстро определяли характер и интенсивность запаха. Если же запах сразу не ощущался, то опыт проводился другим способом: воду в колбе нагревали на водяной бане до 60 0 C, в этом случае запах становился более интенсивным. Интенсивность запаха определялась по пятибалльной системе.

При определении цвета мы наливали в пробирку из бесцветного стекла по 10 мл исследуемой воды и проводили сравнение с аналогичным столбиком дистиллированной воды сбоку и сверху, а затем при сравнении выбирали наиболее подходящий оттенок из списка приведённого в методике.

Для определения мутности воды мы заполняли пробирку водой до высоты 10–12 см. Определяли мутность воды, рассматривая пробирку сверху на тёмном фоне при достаточном боковом освещении . Затем выбирали наиболее подходящую мутность из приведённого списка в методике.

На основании полученных данных, мы сделали анализ воды прудов города Обнинска по органолептическим характеристикам. Полученные результаты были занесены в таблицу 3.

Органолептические оценки качества воды прудов г. Обнинска в 2006 году

Верхний Комсомольский пруд

Нижний Комсомольский пруд

Таким образом, органолептическая оценка показала, что качество воды на всех прудах — удовлетворительное, а наиболее чистым из обследованных водоёмов г. Обнинска является Большой пруд. Можно заметить, что очистка этого водоёма проходила до середины лета 2005 года, возможно, поэтому запах, мутность и цветность водоёма стали незначительными.

3.2. Химический анализ воды прудов г. Обнинска

После изучения органолептических характеристик качества воды был исследован химический состав воды по методике Т.Я. Ашихминой . С 4 водоёмов были взяты пробы воды, а затем с использованием различных реактивов проводилось исследование каждой пробы. Мы провели качественный анализ воды на содержание некоторых ионов в исследуемых прудах (

Опыт 1. Определение воды на ион кальция . Для этого мы в пробирку с исследуемой водой прибавляли 2–3 капли реактива щавелевого аммония. Известно, что в присутствии этого реактива ион кальция выпадает в виде белого мелкокристаллического осадка, который растворим в сильных минеральных кислотах: соляная (HCl), азотная (HNO 3 ), но не растворим в уксусной кислоте (СН 3 СООН). Ожидаемого белого осадка не наблюдали.

Опыт 2. Определение на сульфат-ион . Известно, что при взаимодействии хлорида бария (

Опыт 3. Определение воды на ион хлора. Для этого мы в пробирку отбирали 5 мл исследуемой воды и добавляли 3 капли 10%-ного раствора нитрата серебра (AgNO 3 ). Известно, что при взаимодействии нитрата серебра с ионом хлора выпадает белый творожистый осадок хлорид серебра (AgCl). Он нерастворим в азотной кислоте (HNO 3 ), но растворим в растворе гидроксида аммония (NH 4 OH). Приблизительное содержание хлоридов определяют по осадку или помутнению. В результате нашего опыта в пробах воды Комсомольских прудов был обнаружен белый объемистый осадок с примерной концентрацией более 100 мг/л.

Опыт 4. Определение воды на карбонат-ион . Для этого мы в пробирку наливали анализируемую воду и добавляли к ней 5–6 капель фенолфталеина. Если при этом окраска не появляется, то считается, что карбонат-ионы отсутствуют. В нашем опыте мы наблюдали розовую окраску только в пробе из нижнего Комсомольского пруда. Это свидетельствует о наличии в воде карбонат-ионов.

Опыт 5. Определение воды на ионы железа (двухвалентого и трехвалентного). Известно, что при взаимодействии двухвалентного железа с железосинеродистым калием (K 4 [Fe(CN) 6 ]) выпадает синий осадок турнбулевой сини (Fe 3 [Fe(CN) 6 ] 2 ), а при взаимодействии трехвалентного железа с гидроксидами натрия и калия (NaOH, KOH), а также с гидроксидом аммония (NH 4 OH) выпадает красно-бурый осадок гидроксид железа (III) (Fe(OH) 3 ), растворимый в кислотах, но не растворимый в щелочах. Ожидаемых осадков не наблюдали.

Опыт 6. Определение кислотности воды. Наиболее характерный интервал значения рН для природных вод составляет 6,0–8,0. При определении рН мы использовали химический стакан, универсальную индикаторную бумагу и шкалу. При этом в стакан с налитой исследуемой водой погружался кончик индикаторной бумаги, после чего полоска бумаги сравнивалась с цветом шкалы: розово-оранжевый цвет – рН около 5; светло-жёлтый – 6; светло-зеленый – 7; зеленовато-голубой – 8. Опыт показал, что кислотность воды всех исследуемых прудов слабокислая, а на нижнем Комсомольском – нейтральная.

Результаты исследования для сравнения были занесены в таблицу (таблица № 4)

Химический анализ воды прудов г. Обнинска в 2006 году

Источник