- Западно-Сибирская нефтяная база: географическое положение, характеристика, перспективы, проблемы, потребители

- Западно-Сибирская нефтяная база: географическое положение

- Характеристика Западно-Сибирской нефтяной базы

- Бассейны

- Управляющие структуры

- Развитие хозяйства

- Особенности перевозки

- Трубопроводы

- Причины упадка промышленности в 90-е годы

- Задачи

- Акционирование и приватизация

- Состояние сырьевой основы

- Прогнозы

- Заключение

- Характеристика нефтяного комплекса Западной Сибири

- Главные направления и задачи поисков нефти и газа в Западной Сибири на ближайшие десятилетия

Западно-Сибирская нефтяная база: географическое положение, характеристика, перспективы, проблемы, потребители

Нефтегазовая промышленность представляет собой крупнейшую отрасль хозяйства страны. По разведанным запасам Россия находится на втором месте после Саудовской Аравии. Основные залежи располагаются на Урале и в Поволжье, Дальнем Востоке, на Кавказе, в Тимано-Печорском бассейне. Однако крупнейшей ресурсной областью считается Западно-Сибирская нефтяная база. Рассмотрим ее подробнее.

Западно-Сибирская нефтяная база: географическое положение

Эта ресурсная область включает в себя территории Томской, Курганской, Омской, Тюменской и частично Новосибирской, Челябинской, Свердловской областей, а также Алтайского и Красноярского краев. Площадь бассейна составляется порядка 3.5 млн кв. км. В настоящее время порядка 70% от общего объема извлекаемых ресурсов в стране дает Западно-Сибирская нефтяная база. Географическое положение этого района обладает рядом специфических черт. В частности, область граничит с экономически развитой европейской территорией страны. В первую очередь с уральским регионом. Такое соседство обеспечило в свое время основу хозяйственного освоения бассейна.

Характеристика Западно-Сибирской нефтяной базы

Залежи, присутствующие в бассейне, относятся к отложениям мелового и юрского периодов. Большая часть ресурсов располагается на глубине 2-3 тыс. м. Нефть, извлекаемая из недр, отличается низким содержанием парафина (до 0.5%) и серы (до 1.1%). В сырье отмечается высокий процент бензиновых фракций (40-60%), летучих веществ. Своеобразным ядром региона выступает Тюменская область. Она обеспечивает более 70% сырья от объема, который дает Западно-Сибирская нефтяная база. Добыча осуществляется фонтанным или насосным способом. При этом объем извлекаемых запасов вторым методом в расчете на всю территорию региона на порядок выше, чем первым.

Бассейны

Какими районами известна Западно-Сибирская нефтяная база? Месторождения, расположенные на этой территории, считаются одними из богатейших в стране. Среди них:

Большая их часть находится в Тюменской области. Здесь добывают более 219 миллионов тонн нефти.

Управляющие структуры

Характеристика Западно-Сибирской нефтяной базы складывается из анализа, представленного предприятиями, занимающимися извлечением и переработкой запасов. Основные управляющие компании располагаются также в Тюменской области. К ним относят:

- «Юганскнефтегаз».

- «Когалымнефтегаз».

- «Сургутнефтегаз».

- «Ноябрьскнефтегаз».

- «Нижневартовскнефтегаз».

Следует сказать, однако, что, по оценкам специалистов, объемы сырья, извлекаемого в Нижневартовске, существенно сократятся.

Развитие хозяйства

Как выше было сказано, Западно-Сибирская нефтяная база соседствует с крупным Уральским округом. В начале развития хозяйства это обеспечило приток рабочей силы и оборудования на неосвоенные тогда территории. Еще один стимулирующий фактор, под влиянием которого осваивалась Западно-Сибирская нефтяная база, — потребители восточных районов. Первые промышленные объемы газа были получены на территории в 1953 году. Нефть была обнаружена в 1960-м. В течение последних нескольких десятилетий объем извлекаемых запасов существенно возрастал. Так, в 1965-м добыча нефти достигла первого миллиона тонн. В настоящее время основная разработка ведется в северной части бассейна. Сегодня открыто порядка трех сотен месторождений.

Особенности перевозки

Основным участком образования потока ресурсов в стране сегодня, наряду с Поволжьем, является Западно-Сибирская нефтяная база. Способ транспортировки сырья, преимущественно, железнодорожный. Извлеченные и переработанные запасы перевозятся на Южный Урал, Дальний Восток и в районы Центральной Азии. Транспортировка водным путем дешевле и экономичнее. Но она существенно затрудняется особенностями расположения бассейнов.

Трубопроводы

Это наиболее эффективный и второй по популярности путь, который использует Западно-Сибирская нефтяная база. Транспортировка осуществляется по развитой сети, обеспечивающей поставку более 95% всего объема ресурсов. Средняя дальность перекачки — около 2.3 тыс. км. В целом сеть нефтепроводов представлена в виде двух неравных по своему значению и условиям управления групп объектов: межобластными (региональными) и дальними транзитными. Первыми обеспечивается связь заводов и промыслов. Транзитные сети интегрируют нефтепотоки, обезличивая конкретного ее владельца. Этими трубопроводами связывается огромное количество предприятий и экспортных терминалов. Они формируют технологическую единую сеть режимного и экономического управления. Западно-Сибирская нефтяная база изменила направление основных потоков сырья. Важнейшие функции последующего развития магистральной сети теперь перешли к ней. Из этого района трубопроводы направляются в:

- Усть-Балык.

- Курган.

- Самару.

- Альметьевск.

- Нижневартовск.

- Новополоцк.

- Сургут.

- Тюмень.

- Омск.

- Павлодар и пр.

Причины упадка промышленности в 90-е годы

Технические методы извлечения ресурсов совершенствовались в течение всего времени развития отрасли. Но этот процесс существенно замедлился. Это было обусловлено экстенсивным путем, по которому шла нефтяная промышленность в советский период. В то время увеличение объемов извлекаемого сырья достигалось не автоматизацией и внедрением в производство инновационных методов, а открытием и разработкой новых бассейнов. Проблемы Западно-Сибирской нефтяной базы сегодня обуславливаются старением технологий. К причинам спада специалисты относят также:

- Значительную выработку крупных и высокодебитных районов эксплуатируемого фонда и составляющих ресурсную основу.

- Резкое ухудшение по кондициям вновь приращиваемых запасов. За последние годы высокопродуктивные месторождения практически не открывались.

- Сокращение финансирования геологоразведочных работ. Степень прогнозного освоения ресурсов в Западной Сибири составляет 35%. На 30% с 1989-го сократилось финансирование разведочных работ. Примерно на столько же снизились объемы бурения.

- Острую нехватку высокопроизводительной техники и агрегатов для добычи. Основная часть имеющегося оборудования изношена более чем на 50%, только 14% машин соответствует международным стандартам. 70% буровых установок требуют скорейшей замены. После распада СССР начались сложности с поставками оборудования из бывших республик.

Необходимо также отметить, что внутренние цены на сырье остаются сегодня крайне низкими. Это существенно затрудняет самофинансирование добывающих предприятий. Недостаток экологичного и высокоэффективного оборудования порождает загрязнение окружающей среды. На устранение этой проблемы привлекаются значительные финансовые и материальные ресурсы. При этом они могли бы участвовать в расширении промышленного сектора.

Задачи

Перспективы Западно-Сибирской нефтяной базы, как и прочих крупных ресурсных территорий страны, правительство связывает не с дополнительным государственным инвестированием, а с последовательным развитием рынка. Предприятиям, занятым в отрасли, необходимо самостоятельно обеспечивать себя средствами. При этом роль Правительства будет состоять в создании необходимых экономических условий. В этом направлении уже были предприняты определенные шаги. Так, например, задания по госпоставкам сокращены до 20%. Оставшиеся 80% предприятия могут реализовывать самостоятельно. Ограничения установлены только для экспорта сырья. Кроме этого, практически полностью прекращен контроль уровня внутренних цен.

Акционирование и приватизация

Эти мероприятия имеют сегодня приоритетное значение в развитии отрасли. В ходе акционирования в организационных формах предприятий происходят качественные изменения. Государственные компании, осуществляющие добычу и перевозку нефти, переработку и обеспечение, преобразуются в АО открытого типа. В госсобственности при этом концентрируется 38% акций. Коммерческое управление осуществляется специально созданным предприятием «Роснефть». Ему передаются пакеты госакций от 240 АО. В составе «Роснефти» присутствуют также разнообразные банки, биржи, ассоциации и прочие компании. Что касается перевозки, то для управления такими предприятиями также сформированы специальные компании. Ими являются «Транснефтепродукт» и «Транснефть». Им передается 51% ценных бумаг.

Состояние сырьевой основы

Западно-Сибирская нефтяная база, как и прочие крупные ресурсные территории, включает в себя как разведанные, так и неразведанные запасы. В ходе геологических изысканий проводится структурный анализ залежей. В ближайшем будущем предполагается открытие нескольких тысяч месторождений. Однако сегодня внедрение современных методов и технологий затрудняется высокой капиталоемкостью и эксплуатационными расходами на применение в сравнении с традиционными. В этой связи Минтопэнерго разрабатывает предложения о принятии ряда мер на законодательном уровне. Они должны быть направлены на стимулирование использования инновационных технологий и методов повышения нефтяной отдачи пластов. Эти меры должны способствовать улучшению финансирования опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию новых технологических средств, активному развитию материально-технической базы.

Прогнозы

Ожидаемые объемы по добыче в Западной Сибири к 2020 году должны составить 290-315 млн т в год. При этом общие показатели по стране должны достичь 520-600 млн т. Поставки сырья предполагается осуществлять в страны АТР. На их долю приходится порядка 30% общемирового потребления. Крупнейшими потребителями сегодня считаются Китай и Япония. Была разработана программа на 2005-2020 гг. В ней предусматривалось строительство нефтепроводов от Восточной Сибири до Тихого океана. Предполагалось, что реализация проекта пройдет в четыре этапа. Транспортировка нефти планировалась в объеме 80 миллионов тонн.

Заключение

Развитие Западно-Сибирской нефтяной базы осложняется тремя группами проблем. Первая из них вытекает из неэффективного управления, установившегося в советское время. Вторая группа стала следствием либерализации экономики, установления в отрасли рыночных отношений. Во время смены типов собственности власть потеряла контроль над финансовыми потоками. Это, в свою очередь, привело к массовым неплатежам, бартеру и прочим кризисам. Третья группа проблем касается ухудшения мировой рыночной конъюнктуры. Это обусловлено перепроизводством сырья. Все указанные проблемы в совокупности привели к резкому снижению добычи. Первый перелом этой тенденции отмечался в 1997 году. Он был связан с временным увеличением спроса на сырье на мировом рынке и усилением деловой активности отечественных предприятий. Это, в свою очередь, обусловило приток иностранных инвестиций в отрасль. Однако на сегодняшний день ситуация на мировом рынке остается крайне нестабильной. Предложение существенно превышает спрос, что, соответственно, негативно влияет на цены. В этой связи странами, осуществляющими добычу и переработку нефти, а также их экспорт, ведется поиск оптимальных путей для выхода из критической ситуации. Правительства и министерства разных стран ведут постоянный диалог по сложившейся ситуации. В настоящее время активно обсуждается вопрос о временном снижении объемов добычи. По мнению стран-экспортеров, это позволит сбалансировать цены на рынке.

Источник

Характеристика нефтяного комплекса Западной Сибири

Западно-Сибирская. Это крупнейший нефтегазоносный бассейн мира, расположенный в пределах Западно-Сибирской равнины на территории Тюменской, Омской, Курганской, Томской и частично Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев, площадью около 3,5 млн. км. Нефтегазоносность бассейна связана с отложениями юрского и мелового возраста. Большая часть нефтяных залежей находиться на глубине 2000-3000 метров. Нефть Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна характеризуется низким содержанием серы (до 1,1%), и парафина (менее 0,5%), содержание бензиновых фракций высокое (40- 60%), повышенное количество летучих веществ.

Сейчас на территории Западной Сибири добывается 70% российской нефти [13]. Нефтедобыча в Западной Сибири продолжает расти. В 2007 году прирост добычи по отношению к 2006 году может составить 4,4%. По Западной Сибири увеличение добычи будет порядка 3,8%[19].

По уже имеющимся расчетам, нефтедобыча в стране в 2006 году составила 470 млн. тонн.

Около 60% нынешнего объема нефтедобычи по-прежнему обеспечивает Югра.

В Западной Сибири находятся несколько десятков крупных месторождений. Среди них такие известные, как Самотлор, Мегион, Усть-Балык, Шаим, Стрежевой.

Большая часть из них расположена в Тюменской области — своеобразном ядре района. В республиканском разделении труда она выделяется как главная база России по снабжению ее народнохозяйственного комплекса нефтью и природным газом. Область обеспечивает 70,8 процента российской добычи нефти, а общие запасы нефти и газа составляют (вместе — около 70% объемов добычи области) площади геологических запасов СНГ. Анализируя данную информацию, нельзя не сделать следующий вывод: нефтедобывающей промышленности Российской Федерации свойственна чрезвычайно высокая концентрация в ведущем районе.

Источник

Главные направления и задачи поисков нефти и газа в Западной Сибири на ближайшие десятилетия

MAJOR DIRECTIONS AND TASKS OF OIL AND GAS SEARCHES IN WESTERN SIBERIA FOR NEXT DECADES

KAZANENKOV V.A.1,

FILIMONOVA I.V.1,2,

NEMOV V.Yu. 1,2

1 Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS

2 Novosibirsk State University

Novosibirsk, 630090,

Russian Federation

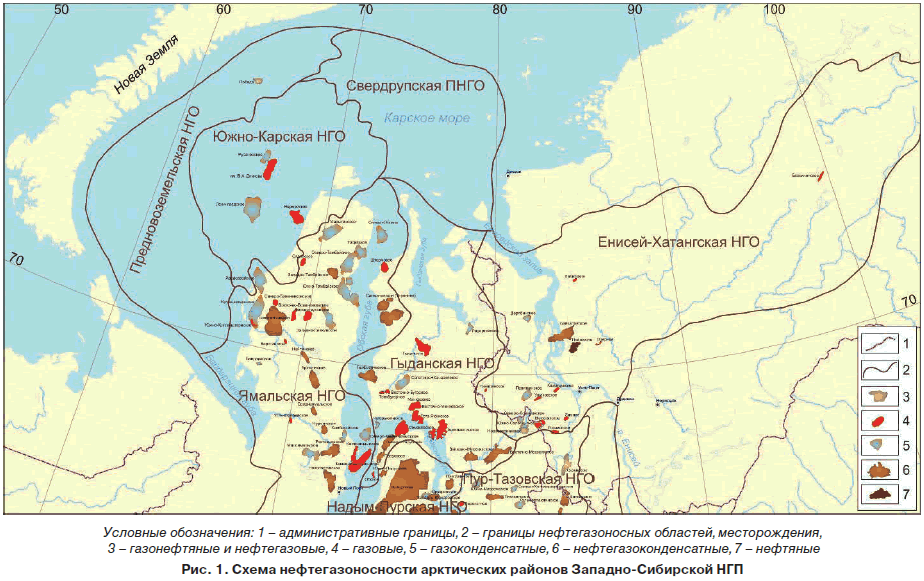

Определены перспективные направления развития добычи углеводородного сырья в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции на новых для хозяйственного освоения и еще слабо изученных глубоким бурением арктических территориях центральной и северной частей Гыданского полуострова, Енисей-Хатангского регионального прогиба, а также акватории южной части Карского моря с Обской и Тазовской губами.

Выполнен ретроспективный анализ и обобщены геологические данные по открытым месторождениям рассматриваемой территории. Проиллюстрированы перспективные зоны нефтегазодобычи, дана характеристика современного состояния степени готовности месторождений к промышленному освоению, выполнен прогноз ожидаемого уровня добычи углеводородного сырья.

The perspective directions for the development of oil production in the West Siberian oil and gas province are substantiated: new for economic development and still poorly studied by deep drilling in the central and northern parts of the Gydansky Peninsula, Yenisei-Khatanga regional trough, and the waters of the southern part Kara Sea with the Ob and Taz bays. A retrospective analysis was performed and the geological data on the open fields of the territory under consideration were summarized. The prospective oil and gas production areas was illustrated, a description was given of the current state of the degree of readiness of fields for industrial development, and a forecast was made of the expected level of hydrocarbon production.

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция (ЗСНГП) является и, в перспективе, будет оставаться главным регионом добычи нефти и газа в России и мире. Провинция расположена на территории восьми субъектов РФ и занимает около 15 % территории России.

Современная нефтяная и газовая промышленность России базируется, главным образом, на разведанных уникальных запасах нефти в ХМАО и природного газа в ЯНАО, соответственно, что в значительной мере обеспечивает и будет обеспечивать, по крайней мере, до середины XXI века энергетическую безопасность и, в определенной мере, экономические и геополитические интересы страны.

Однако к настоящему времени в этом регионе сложилась ситуация, когда добыча, в первую очередь нефти, неуклонно снижается, а ресурсная база восполняется запасами углеводородного сырья на уровне, не обеспечивающем расширенное воспроизводство. Это, в значительной степени, связано с недостаточными для воспроизводства объемами геологоразведочных работ и ухудшающимся качеством ресурсов. Поэтому в средне- и долгосрочной перспективе устойчивое развитие ЗСНГП будет определяться в первую очередь параметрами расширенного воспроизводства ресурсно-сырьевой базы, научно-техническими инновациями в поиски, разведку и добычу сырья, уровнем инвестиций в традиционные и новые добывающие регионы.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ УГЛЕВОДОРОДОВ

В геологическом плане Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция включает 14 нефтегазоносных областей (НГО), а также 4 перспективных НГО и 2 самостоятельных перспективных нефтегазоносных района, в контурах которых в настоящее время залежей углеводородов не выявлено.

Низкая степень изученности территории в совокупности с большим ресурсным потенциалом дают основание выделить три основные области, которые в средне- и долгосрочной перспективе могут стать основой прироста запасов и поддержания стабильных уровней добычи в Западной Сибири — Енисей-Хатангская НГО, Гыданская НГО и акватория южной части Карского моря с Обской и Тазовской губами (рис. 1).

Енисей-Хатангская нефтегазоносная область

Геологические исследования, направленные на поиски углеводородов на территории в контуре современных границ Енисей-Хатангской НГО, начались еще в 30-е гг. прошлого века, с создания в 1935 г. Главным управлением Северного морского пути Усть-Енисейской нефтеразведочной экспедиции.

В результате почти 20-летней деятельности экспедиции (1935 — 1953 гг.) были раскрыты основные черты геологического строения западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба. В его пределах были установлены крупные положительные и отрицательные структуры, выявлено более десятка локальных поднятий. Основной объем поискового бурения был сосредоточен на Малохетской структуре в районе п. Усть-Порт, в контуре которой при испытании скважин в интервалах юрских и меловых отложений были получены многочисленные слабые притоки газа (до 12 тыс. м 3 /сут) и воды с небольшим содержанием газа и пленкой нефти [1].

Несмотря на наличие положительных результатов, свидетельствующих о перспективности мезозойских отложений на нефть и газ, они были оценены как отрицательные, и в начале 50-х гг. экспедиция была ликвидирована [2].

Тем не менее, проведение в этом районе комплекса геолого-геофизических исследований, колонкового и глубокого бурения имело большое значение. Анализ полученного объема геологического и палеонтологического материала из пробуренных скважин во многом способствовал впоследствии наиболее обоснованному выбору новых поисковых объектов [3, 4].

Этап основных открытий месторождений углеводородов на территории Енисей-Хатангской НГО начался со второй половины 60-х гг. прошлого века, когда были значительно увеличены объемы сейсморазведочных работ, параметрического и поискового бурения, которые были сконцентрированы, главным образом, к западу от р. Енисей. Всего до конца 80-х гг. на этой территории было открыто 9 месторождений, в том числе и крупных по запасам, с залежами газа и газоконденсата в отложениях средней юры, нижнего и верхнего мела. К востоку от р. Енисей за этот же период было открыто 4 месторождения, что подтвердило нефтегазоносность мезозойских отложений территории Енисей-Хатангской НГО в региональном масштабе. При этом в правобережной части было выявлено первое крупное по запасам нефтяное месторождение – Паяхское, что стало свидетельством перспектив открытий в Енисей-Хатангской НГО залежей не только газообразных углеводородов, но и жидких.

По итогам этого этапа исследований были установлены основные особенности геологического и тектонического строения Енисей-Хатангского регионального прогиба, выполнены первые оценки перспектив нефтегазоносности и обоснованы направления геологоразведочных работ по поиску крупных залежей углеводородов [4]. При этом необходимо отметить, что к концу 80-хгг. резервный фонд не изученных глубоким бурением выявленных крупных и средних по размерам ловушек значительно сократился.

В последующее десятилетие геологоразведочные работы в Енисей-Хатангской НГО носили несистемный, фрагментарный характер, что было связано с глобальной реорганизацией нефтегазового комплекса России.

В XXI веке геологическое изучение территории Енисей-Хатангской НГО возобновлено. С начала нулевых годов здесь выполнен большой объем сейсморазведочных работ по программам Федерального агентства по недропользованию РФ. На распределенном фонде недр геологоразведочные работы ведут ПАО «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Нефтегазхолдинг». В 2000г.

ОАО «Норильскгазпром» открыл Новосоленинское газонефтяное месторождение. В 2009 г. компанией ОАО «Роснефть» к северу от Паяхского месторождения открыто крупное по запасам Байкаловское нефтегазоконденсатное месторождение и в 2012 г. — Горчинское газовое месторождение.

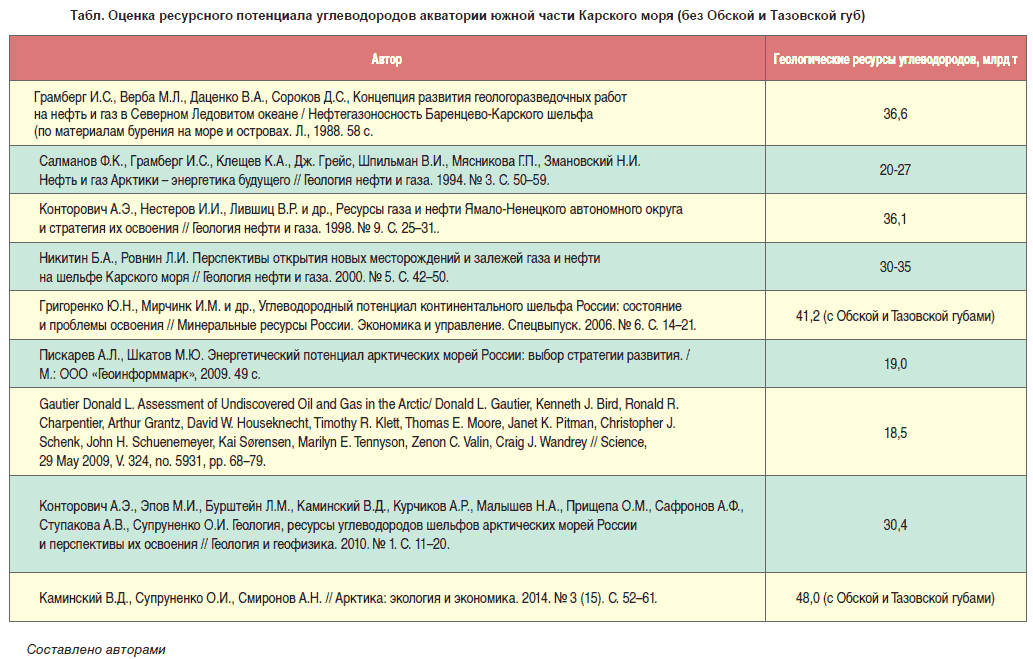

Таким образом, с начала целенаправленных нефтегазопоисковых работ на территории Енисей-Хатангской НГО открыто 1 нефтяное, 1 газонефтяное, 1 нефтегазоконденсатное, 2 газоконденсатных и 9 газовых месторождений. Суммарные извлекаемые запасы углеводородов Енисей-Хатангской НГО составляют почти 700 млн т, в том числе нефти – 206 млн т, природного газа – 473 млрд м 3 , газового конденсата – 15 млн т (рис. 2).

В составе месторождений Енисей-Хатангской НГО выявлено 56 залежей в стратиграфическом интервале от средней юры по сеноманский ярус верхнего мела включительно. При этом отмечается четкая закономерность концентрации залежей по фазовому состоянию в отдельных стратиграфических интервалах. Так, наибольшее количество газоконденсатных залежей и запасов в них приурочено к пластам валанжин-готерива суходудинской свиты. Все залежи с нефтяным насыщением расположены в основании мелового разреза в пластах берриас — нижнего валанжина нижнехетской свиты, непосредственно над нефтегазогенерирующей толщей верхней юры.

Такая закономерность определяет главный этаж нефтегазоносности недр Енисей-Хатангской НГО и ориентирует проведение поисковых работ на нефть в берриас – валанжинском разрезе, имеющем клиноформное строение. Так, согласно оценке, выполненной только для клиноформного комплекса на нераспределенном фонде недр, величина ресурсов Д1 составляет: нефть – 1684,1 млн т (извлекаемые – 336,8 млн т), природный газ – 3800 млрдм 3 , газовый конденсат – 380 млн т (извлекаемые – 190,0 млн т) [5]. Согласно выполненной в ИНГГ СО РАН количественной оценке, начальные геологические ресурсы (НСР) углеводородов, сконцентрированных в мезозойских отложениях Енисей-Хатангской НГО, составляют 11 млрдт, извлекаемые — 7 млрд т [6].

Одна из последних оценок ресурсов углеводородов Енисей-Хатангской НГО приведена в работе А.П. Афанасенкова. В этой работе, на основе обобщения результатов выполненного комплексного анализа, полученного ранее и в последние годы нового геолого-геофизического и геохимического материала, в уточненных границах области суммарные начальные геологические ресурсы углеводородов мезозойско-кайнозойского и палеозойского комплекса пород Енисей-Хатангской НГО оцениваются в 18 млрд т, из которых на долю нефти приходится 40 % [7].

Гыданская нефтегазоносная область

На территории Гыданской НГО бурение глубоких скважин началось в 1973 г. На первом этапе (с 1973 по 1976гг.) буровые работы выполнялись Ямальской и Тазовской нефтегазоразведочными экспедициями (НГРЭ), основными районами деятельности которых были п-ов Ямал и северные районы Пур-Тазовского междуречья, соответственно. В связи с этим в 1976 г. специально для изучения нефтегазоносности мезозойского осадочного чехла Гыданского полуострова были организованы Гыданская и Антипаютинская НГРЭ . Кроме того, с середины 80-х гг. вплоть до 1992 г. в южных районах полуострова работала Мессояхская НГРЭ [8]. В период с начала 70-х гг. до середины 90-х гг. прошлого века в Гыданской НГО пробурено более 150 поисковых и разведочных скважин. При этом поисковое бурение было направлено, главным образом, на выявление залежей углеводородов в отложениях апт-альб-сеноманского нефтегазоносного комплекса, залегающего на глубинах от 950 до 2500 м.

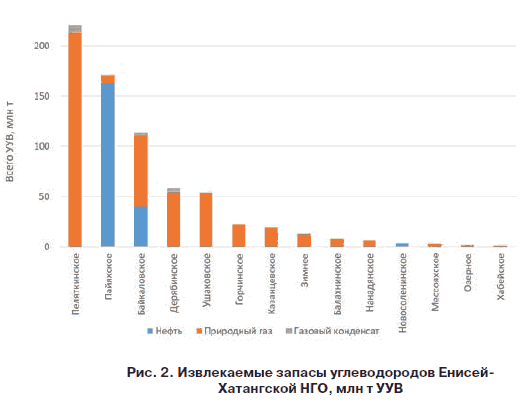

Первое месторождение (Геофизическое) было открыто на одноименной локальной структуре в 1975 г. В 1978г. открыты еще два крупных газовых месторождения – Гыданское и Антипаютинское. Наиболее значительное по запасам – Утреннее нефтегазоконденсатное месторождение выявлено в 1979 г. Первоначально этот объект оценивался как сравнительно небольшой. В дальнейшем, при расширении поисковых и разведочных работ в ареале трех структурных куполов, к которым приурочено месторождение, его запасы постоянно увеличивались. В настоящее время суммарные запасы газа на месторождении составляют порядка 1,2 трлн м 3 . Утреннее месторождение – единственный «гигант» на Гыданском полуострове. Следует отметить, что согласно последнему нефтегазогеологическому районированию территории Западно-Сибирской НГП (ФГУП «ВНИГНИ», 2012г.), Салмановское (Утреннее) месторождение вместе со Штормовым месторождением, расположенным севернее, отнесены к Ямальской НГО.

С 1980 по 1984 гг. на полуострове велась доразведка открытых месторождений, а также на северном побережье Тазовской губы открыто Тота-Яхинское газовое месторождение. За период 1985 – 1990 гг. открыты три месторождения – крупные Минховское и Солетское с Ханавейским (последние первоначально рассматривались как два самостоятельных месторождения) и мелкое Восточно-Бугорное. При этом интенсивные поиски и разведка уже открытых залежей привели к значительному приросту как промышленных, так и предварительно оцененных запасов газа [8]. Вплоть до 1993 г. включительно было открыто еще четыре месторождения УВ – два мелких (Трехбугорное и Восточно-Минховское) и два средних (Штормовое и Ладертойское). Таким образом, все известные в настоящее время месторождения УВ на территории Гыданского полуострова открыты к середине 90-х гг. В юрско-меловом интервале осадочного чехла на этих месторождениях выявлено порядка 90 залежей УВ различной величины и фазового состояния. По числу и совокупным запасам резко преобладают газовые и газоконденсатные скопления, наибольшее количество которых сформировалось в пластах группы ТП танопчинской свиты под региональным флюидоупором нижнего-среднего альба.

Наряду с открытием газовых и газоконденсатных месторождений и залежей в середине 80-х гг. на полуострове Гыданский стали выявлять и скопления нефти в виде подгазовых оторочек часто не сплошного, а прерывистого развития. Например, на Утреннем и Геофизическом месторождениях. Однако после периода «большой разведки» на Гыдане (1980 — 1993 гг.) многие залежи остались недоразведанными. Кроме того, низкой и весьма низкой степенью изученности глубоким бурением ниже апт-альб-сеноманского комплекса характеризуется вся территория Гыданской НГО. Здесь к настоящему времени неизученными остаются нижние горизонты берриас-нижнеаптских отложений, которые на сейсмических разрезах характеризуются клиноформным строением и, по аналогии с северными и центральными областями Западной Сибири, считаются весьма перспективными для поисков залежей УВ.

Во второй половине 90-х гг. произошло резкое снижение объемов всех видов работ, что связано с началом преобразований нефтегазового комплекса и переходом к государственному лицензированию пользования ресурсами недр. Как и в Енисей-Хатангской НГО, новый этап поиска и разведки залежей углеводородов на территории Гыданского полуострова начался в XXI веке и продолжается в настоящее время.

Отличительной чертой этого этапа является проведение недропользователями на распределенном фонде недр доразведки ранее открытых месторождений. Геологоразведочные работы состоят из комплексирования результатов детальной сейсморазведки МОГТ, проведенной по сгущенной сети профилей и бурения разведочных скважин, позволяющих уточнить геологическое строение открытых и выявить новые залежи углеводородов. В центральной и северной частях полуострова геологоразведочные работы ведутся ООО «Арктик СПГ 1», в южной части – ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть».

Крайне низкой в настоящее время остается изученность глубоким бурением среднеюрского комплекса пород – высокоперспективного в Ямальской, Надым-Пурской и Пур-Тазовской НГО. В настоящее время разрез средней юры скважинами вскрыт только на пяти площадях, расположенных на побережьях Обской и Тазовской губ. По результатам бурения этих скважин на Геофизическом (1991 г.), Северо-Парусовом (2012 г.) и Салмановском (Утреннем) (2018 г.) месторождениях в отложениях бата открыты залежи газоконденсата.

Значительным вкладом в изучение мезозойского осадочного чехла центральных районов Гыданского полуострова является строительство Гыданской параметрической скважины № 130, которая остановлена забоем в отложениях триаса. Скважина пробурена вблизи пересечения региональных сейсмических профилей № 42 и № 108. В результате бурения получены новые данные о строении разреза юрских и меловых нефтегазоперспективных комплексов. На основе интерпретации материалов ГИС выделено два потенциально продуктивных горизонта в интервалах ачимовской толщи и средней юры. Результаты исследований кернового материала из юрской части разреза, свидетельствующие о перспективах поисков промышленных скоплений УВ в центральной части Гыданского полуострова, приведены в работе.

В настоящее время в пределах Гыданского полуострова выявлено 12 месторождений углеводородов, из которых 8 газовых, 2 газоконденсатных и 2 нефтегазоконденсатных. Суммарные извлекаемые запасы углеводородов Гыданской НГО составляют 2,3 млрд т, в том числе нефти — 10,9 млн т, природного газа — 1,97 трлнм 3 , газового конденсата — 4,9 млн т (рис. 3). Суммарные геологические запасы углеводородов составляют более 2,5 млрд т против 1,8 млрд т, приведенных в работе [8].

Аналогично выросла оценка начальных суммарных ресурсов УВ Гыданской НГО. Так, согласно оценке 2003г., НСР углеводородов Гыданской НГО составляли 9772,1 млн т, в том числе нефти — 938,1 млн т, природного газа — 8181,1 млрд м 3 и газового конденсата 652,8 млн т [9]. Современная оценка НСР углеводородов Гыданской НГО, базирующаяся на комплексном региональном обобщении геологических, геохимических, литологических, петрофизических и других материалов, в том числе новых, полученных как недропользователями, так и в рамках программ параметрического бурения и сейсморазведочных работ, выполненных на территории области по заказу Федерального агентства по недропользованию, составляет 31,8 млрд т, из которых доля нефти равна 30 % [7]. Таким образом, оценка НСР углеводородов Гыданской НГО за последние 15 лет выросла более чем в 3 раза.

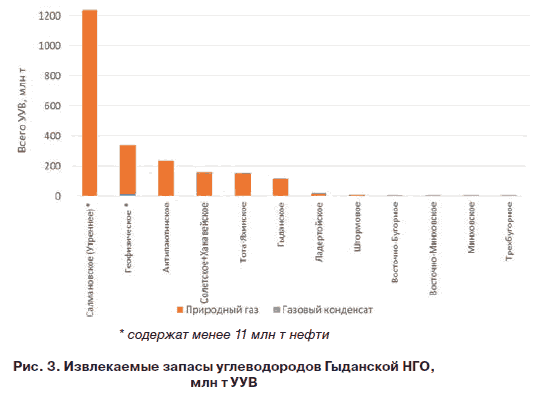

Акватория южной части Карского моря

Планомерное изучение арктического шельфа России началось в 60-е гг. XX века, но особенно широкий размах оно приобрело в 70-е гг., после создания Северного морского научно-производственного объединения «Севморгео» в составе научно-исследовательского института геологии Арктики — НИИГА (ВНИИокеангеология), Полярной геофизической экспедиции (ныне — АО «ПМГРЭ») и Морской арктической геологоразведочной экспедиции (ныне — ОАО «МАГЭ»).

За короткий срок на акватории Карского моря был выполнен комплекс региональных работ, включающий сейсмическое профилирование, аэромагнитную съемку, набортные гравимагнитное и гравиметрическое исследования, донное опробование, а также геологические исследования на островах. В 1979 — 1980 гг. на острове Свердруп была пробурена первая опорно-параметрическая скважина [10]. Результатом бурения Свердрупской скважины стало существенное уточнение представления о строении осадочного разреза и фундамента в юго-восточной части шельфа Карского моря [11]. Согласно опубликованным на сайте ОАО «НПЦ «Недра» данным, при испытании песчаных пластов юры были получены признаки их возможной газоносности.

Вторая параметрическая скважина пробурена на острове Белый в 1983 — 1984 гг. с забоем 3500 м в отложениях валанжина [10, 12]. При испытании объектов в меловых отложениях баррема-апта танопчинской свиты были получены притоки нефти, воды и конденсатного газа. Так, из пласта ТП23 получен приток нефти дебитом 3,4 м 3 /сут, а из пласта ТП16 фонтанный приток конденсатного газа с водой дебитом порядка 87 тыс. м 3 /сут [13 –15]. Запасы углеводородов в залежах не подсчитывались.

Во второй половине 80-х гг. прошлого века после выявления и подготовки структур сейсморазведочными работами было начато бурение поисково-разведочных скважин на акватории Карского моря. В 1987 — 1988гг. на Русановской структуре пробурены две скважины, результатом испытания которых стало открытие одноименного многопластового газоконденсатного месторождения с залежами в отложениях танопчинской свиты нижнего мела. В 1989 — 1990 гг. на подготовленной сейсморазведочными работами Ленинградской площади, расположенной в 70 км южнее Русановского месторождения, пробурены 2 поисково-разведочные скважины. Обе скважины остановлены в отложениях нижнего мела. В результате испытания песчаных пластов альб-сеноманского возраста скважины № 1 установлено наличие пяти залежей, четыре из которых газовые и одна — газоконденсатная. Строительство второй скважины закончено без испытаний, и по результатам интерпретации материалов геофизических исследований скважин она отнесена к продуктивным.

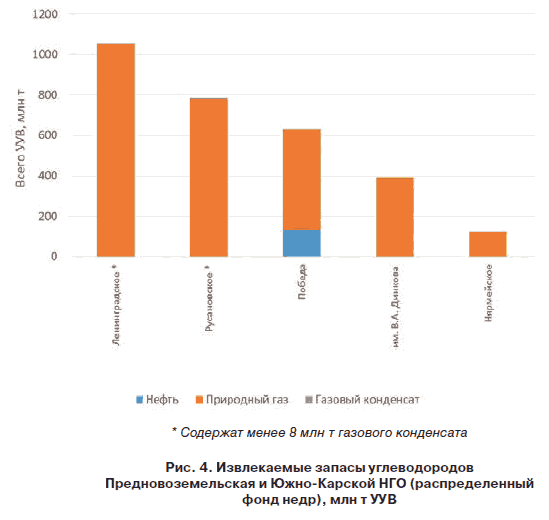

В результате бурения параметрических и поисково-разведочных скважин на шельфе южной части Карского моря получены уникальные данные, которые дают представления о геологическом строении и перспективах нефтегазоносности недр. Во всех пробуренных скважинах получены разной величины притоки нефти и газа и признаки углеводородного насыщения пород. Благоприятные общегеологические предпосылки территории южной части Карского моря сочетаются с прямыми признаками нефтегазоносности на островах и очевидными структурными связями с Западно-Сибирской НГП на прилегающей суше [6]. В настоящее время суммарные извлекаемые запасы углеводородов Предновоземельской и Южно-Карской НГО составляют 2,9 млрд т, в том числе нефти — 130 млн т, природного газа — 2,8 трлн м 3 , газового конденсата – 10,8 млн т (рис. 4).

В связи с нарастающим интересом к проблеме нефтегазоносности акватории южной части Карского моря в последние годы значительно увеличился объем морских сейсморазведочных работ, выполненных ОАО «МАГЭ», ОАО «Севморнефтегеофизикой», ФГУНПП «Севморгео», ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», ОАО «Дальморнефтегеофизикой». Полученный материал позволил на новом информационном уровне уточнить и детализировать представления о геологическом строении осадочного чехла южной части Карского моря и выполнить оценку ресурсной базы этого региона. Это отражено в многочисленных опубликованных работах сотрудников ВНИИокеангеология, ВСЕГЕИ, ВНИГРИ, ВНИГНИ, ИНГГ СО РАН и др. (табл.). Тем не менее геолого-геофизическая изученность этой территории остается достаточно низкой, что, несомненно, влияет на кондиционность количественной оценки ресурсной базы этого региона. Нетрудно заметить, что максимальная и минимальная оценки различаются более чем в два раза.

В структуре начальных суммарных ресурсов углеводородов южной части Карского моря преобладают газ и газоконденсат — порядка 85 %, а доля нефти и конденсата, соответственно, не превышает 15 % [6]. Учитывая геологические аналогии с Ямальской и Гыданской НГО, в разрезе баррема — апта южной части Карского моря следует ожидать обнаружения не только газовых и газоконденсатных, но и газонефтяных и нефтяных залежей.

Высокие перспективы нефтегазоносности юрских и меловых отложений на территории южной части Карского моря подтвердились в 2014 г. бурением скважины ОАО «НК «Роснефть» на Университетской структуре, по результатам которого открыто крупное по запасам, многозалежное нефтегазовое месторождение «Победа» с газоносными пластами в верхнем и нижнем мелу и нефтеносными в средней и нижней юре.

В 2018 г. компания ПАО «Газпром» на лицензионных участках в Южно-Карской НГО, по результатам бурения двух скважин, открыло два новых месторождений газа, что также подтвердило перспективность газоносности меловых отложений на территории южной части Карского моря.

Акватории Обской и Тазовской губ

Этап активного проведения геологоразведочных работ на нефть и газ на акваториях Обской и Тазовской губ начался с 2000 г. – созданием дочернего предприятия Газпрома — компании «Газфлот». Бурением первых скважин на акватории Обской губы были открыты Каменномысское-море – газовое месторождение и Северо-Каменномысское газоконденсатное месторождение, затем Обское газовое месторождение. По результатам бурения поисковой скважины в устье Тазовской губы в 2005 г. открыто многопластовое газоконденсатное Чугорьяхинское месторождение. Все залежи на этих месторождениях приурочены к пластам сеномана и баррем-альба.

На открытых месторождениях компания выполняла разведочное бурение, по результатам которого был осуществлен значительный прирост запасов и открыты новые залежи на Северо-Каменномысском месторождении — в отложениях баррема и на Тота-Яхинском месторождении — в отложениях сеномана на акватории Тазовской губы.

На акваториях Обской и Тазовской губ в настоящее время не изученными глубоким бурением остаются нижнемеловые (берриасс-готерив) и юрские комплексы, которые являются продуктивными на окружающей суше в Надым-Пурской, Гыданской и Ямальской НГО. Полученные в последнее время новые геолого-геофизические материалы по акваториям Обской и Тазовской губ, в том числе детальной сейсморазведки, позволяют высоко оценить перспективность открытия новых крупных залежей углеводородов на подготовленных к глубокому бурению структурах, а также в нижнемеловых и юрских комплексах пород в контурах открытых месторождений.

Согласно опубликованным данным, начальные извлекаемые суммарные ресурсы углеводородов для акваторий Обской и Тазовской губ составляют порядка 7,0 млрд т [16].

Для этих территорий на сеноманские отложения приходится основная доля ресурсов свободного газа, второе место принадлежит альбским и аптским отложениям. Основная доля жидких углеводородов сосредоточена в берриас-готеривских и нижнесреднеюрских отложениях. Результаты прогноза подтверждают дифференциацию фазового состояния залежей углеводородов в разрезе.

СОВРЕМЕННАЯ ДОБЫЧА И ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

Енисей-Хатангская нефтегазоносная область

Добыча газа в Енисей-Хатангской НГО сегодня осуществляется только в рамках локальных систем газоснабжения — для обеспечения газом Норильского промышленного района. Газоснабжение осуществляется на базе Пеляткинского месторождения, которое связанно с Норильским промышленным районом системой газо- и конденсатопроводов протяженностью около 350 км. Оператором разработки месторождения является ОАО «Таймыргаз» (дочерня компания ПАО «ГМК «Норильский никель»»). Перспективы увеличения добычи газа на Пеляткинском месторождении связаны с расширением мощности газопровода до Северо-Соленинского месторождения –для обеспечения потребности Норильского промышленного района.

В группу месторождений Енисей-Хатангской НГО входит нефтяное Пайяхское месторождение, где «Таймырнефтегаз» осуществляет проект по геологическому изучению и последующей разработке месторождения. Пайяхское месторождение расположено в 135км к северо-западу от г. Дудинки Красноярского края. В 2013г. месторождение перешло в ведение Независимой нефтегазовой компании в связи с поглощением компании «Пайяха» — оператора освоения месторождения. Добыча на Пайяхском месторождении начнется в 2023 г. и к 2030г. ожидается на уровне 26 млн т в год. В настоящее время оно находится на стадии разведки, пробурено 12 поисковых и разведочных скважин и происходит активный прирост запасов нефти.

Открытое Таймырской геофизической экспедицией Ушаковское месторождение расположено далеко от обжитых населенных пунктов. Это территория вечной мерзлоты, покрытая болотами, мелкими водоемами и извилистыми реками, поэтому транспортировка грузов и персонала осуществляется только с использованием болотных вездеходов и только с наступлением морозов и промерзанием почвы по зимним дорогам. Ушаковское, Нанадянское, на западе — НГО, Казанцевское, северо-восточнее Ушаковского, освоены слабо.

В 2009 г. в правобережной части Енисейского залива (к северу от нефтяного Пайяхского месторождения) «Роснефтью» открыто нефтегазоконденсатное Байкаловское месторождение. Байкаловский участок расположен в 160 км к северу от г. Дудинки – одного из крупнейших портов Арктической зоны России. По данным Роснедр, ресурсный потенциал Байкаловского месторождения оценивается в 51,9 млн т. Район относится к малонаселенным с плотностью населения менее 1 человека на квадратный километр. Постоянная дорожная сеть в районе месторождения и на прилегающих территориях отсутствует. Необходимые материалы и оборудование в пос. Байкаловск завозятся водным транспортом по реке Енисей. Ближайшие месторождения, находящиеся в промышленной эксплуатации: Мессояхское, Южно-Соленинское, Северо-Соленинское расположены в 150 км на юг-юго-запад от Байкаловского. Месторождения связаны газопроводом с г. Норильском и конденсатопроводом с г. Дудинкой, где имеется цех по переработке конденсата.

Лицензия на освоение Зимнего лицензионного участка принадлежит компании «Русская платина», на участке пробурено 8 скважин. Природный газ Зимнего месторождения может быть использован компанией для газификации промышленной инфраструктуры. В настоящее время ведется строительство обогатительной фабрики и плавильного завода для переработки руды Черногорского месторождения, содержащей цветные и драгоценные металлы, а также осуществляется проектирование транспортной инфраструктуры, включающей порт на реке Енисей.

Гыданская нефтегазоносная область

Гыданская НГО является наименее изученной территорией Западно-Сибирской НГП. По большинству месторождений, открытых на Гыданском полуострове, подтверждаемость как перспективных ресурсов, так и предварительно оцененных запасов УВ при переводе их в промышленные категории не превышает 20 – 30 % (за исключением Утреннего месторождения), в то время как по другим северным областям этот показатель составляет 40 – 70 %.

Развитие нефтедобычи связано прежде всего с южной частью – группой Мессояхских нефтегазоконденсатных месторождений. Оператором разработки является совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК Роснефть» – АО «Мессояханефтегаз». Добыча на Восточно-Мессояхском месторождении началась в конце 2016 г., выход на проектную мощность (6,5 млн т в год) запланирован на 2020 г., подключение Западно-Мессояхского месторождения запланировано на более поздний срок.

ПАО «НОВАТЭК» обладает значительной сырьевой базой на Гыданском полуострове, включающей Утреннее, Геофизическое, Гыданское, Трехбугорное, Штормовое и Ладертойское месторождения, а также приобретенные в последние годы на геологическое изучение и разведку лицензионные участки, которые расположены в восточной части Гыданской НГО. Новые участки существенно увеличивают сырьевую базу компании для реализации новых СПГ-проектов. Ранее в 2014 г. «НОВАТЭК» получил право экспортировать природный газ с полуострова Гыданский через дочерние компании «Арктик СПГ-1», «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3».

Наибольшую эффективность разработка средних и мелких месторождений Гыданской НГО будет иметь при комплексном подходе.

Акватория южной части Карского моря с Обской и Тазовской губами

Наиболее перспективными объектами для разработки в акватории Карского моря являются уникальные газоконденсатные месторождения Ленинградское и Русановское с запасами более 500 млрд м 3 . Помимо уникальных запасов этих месторождений рядом с ними выявлено более десяти поисковых участков с большим ресурсным потенциалом. Необходимо проведение детальной сейсморазведки и бурение поисково-разведочных скважин. Освоение ПАО «Газпром» Ленинградского и Русановского месторождений ожидается за пределами 2030 г.

Результатом геологоразведочных работ компании ПАО «Газпром» в 2018 г. стало открытие двух новых месторождений в Карском море c суммарными запасами газа более 500 млрд м 3 — уникального месторождения имени В.А. Динкова (в пределах Русановского лицензионного участка) и крупного Нярмейского месторождения (в пределах Нярмейского лицензионного участка). Лицензии на право пользования недрами этих лицензионных участков компания получила в 2013 г. и к настоящему времени выполнила 5,79 тыс. кв. км сейсморазведочных работ методом 3D, а в 2018 г. пробурила две поисковые скважины. Согласно установленной для Карско-Ямальского региона вертикальной зональности распределения залежей различного фазового состояния [17], открытые месторождения, скорее всего, будут газоконденсатными, что может подтвердиться в процессе доразведки.

В акватории Обской губы компанией «НОВАТЭК» в 2018 г. открыто Северо-Обское месторождение, самое крупное газоконденсатное месторождение в мире из открытых в 2018 г. Суммарные запасы природного газа на месторождении составляют 322 млрд м 3 , конденсата — 16 млн т. Сырьевая база месторождения станет основой будущих арктических СПГ-проектов компании «НОВАТЭК».

Месторождения в акваториях Обской и Тазовской губ (Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, Семаковское, Тота-Яхинское, Антипаютинское, Чугорьяхинское, Обское, Парусовое, Северо-Парусовое), в соответствии с планами ПАО «Газпром», будут разрабатываться взаимосвязанным технологическим комплексом с транзитом газа через имеющиеся мощности на Ямбургском месторождении.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ДОБЫЧИ НЕФТИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Неравномерность степени геологической изученности территории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции позволяет выделить три основных направления перспективных с точки зрения прироста запасов и организации будущей добычи нефти и газа в арктическом регионе.

Первое направление связано с поиском новых залежей и месторождений нефти и газа в практически не развитых в инфраструктурном плане и слабоизученных глубоким бурением арктических районах Западной Сибири, к которым в настоящее время относятся территории Гыданской и Енисей-Хатангской НГО (центральная и северная части Гыданского полуострова, Енисей-Хатангский региональный прогиб), а также акватория южной части Карского моря с Обской и Тазовской губами.

Второе направление связано с доизучением глубокопогруженных комплексов нижней и средней юры, доюрского основания и сложнопостроенной ачимовской толщи нижнего мела в северных и центральных районах внутренней области провинции. Кроме того, в центральных районах Западной Сибири, в первую очередь на территории ХМАО, значительные ресурсы нефти содержатся в баженовской свите («сланцевая нефть») [18].

Третье направление включает доизучение прибортовых зон юрско-мелового осадочного бассейна в пределах мегамоноклиз Внешнего пояса. Однако из-за существенного сокращения мощности потенциально продуктивных отложений и опесчанивания флюидоупоров ожидать крупных открытий на этой территории маловероятно. Данный тезис подтверждается размерами запасов месторождений (преимущественно газа), выявленных в настоящее время в Березовском нефтегазоносном районе (НГР) Приуральской НГО. В рамках этого же направления можно рассматривать доизучение верхнепротерозойско-палеозойского Предъенисейского осадочного бассейна на юго-востоке Западной Сибири, перспективы нефтегазоносности которого в настоящее время оцениваются неоднозначно [19].

Совершенно очевидно, что максимальный эффект по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья в ЗСНГП может быть достигнут при реализации первого и второго направления. Доразведка и ввод в эксплуатацию уже открытых месторождений в пределах центральной и северной частей Гыданского полуострова, Енисей-Хатангского регионального прогиба, а также акватории южной части Карского моря с Обской и Тазовской губами позволит обеспечить добычу преимущественно природного газа на уровне до 100 млн м 3 в год, а с учетом открытия новых месторождений ежегодная добыча природного газа может превысить 150 млн м 3 .

В долгосрочной перспективе прогнозируемые объемы добычи газа будут определяться в основном внешним спросом и международной конъюнктурой цен на энергоносители, развитием газотранспортной инфраструктуры, воспроизводством ресурсно-сырьевой базы, научно-техническими инновациями в разведку и добычу газа, уровнем инвестиций в традиционных и новых газодобывающих регионах.

Источник