Западно сибирский гидрогеологический бассейн

Учебное пособие предназначено для студентов специальностей «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания; «Гидрогеология и инженерная геология»; «Геология нефти и газа»и может быть использовано при изучении курсов «Нефтегазовая гидрогеология», «Региональная гидрогеология», «Гидрогеология», «Нефтегазопромысловая гидрогеология». Пособие состоит из введения, шести глав, заключения, список литературы содержит 10 наименований, иллюстрировано 12 рисунками, содержит 10 таблиц.

Это первое учебное пособие по Западно-Сибирскому мегабассейну (ЗСМБ), оно дает целостную картину о гидрогеологии региона и открывает перспективы решения прикладных проблем. На богатейшем фактическом материале, в учебном пособии изложены фундаментальные концепции нефтегазопоисковой и нефтегазопромысловой гидрогеологии: водные ореолы рассеяния нефтегазовых залежей; геодинамика водонапорных систем ЗСМБ; явление биниальности в природе; капиллярные явления в нефтегазоносных пластах и их связь с обводнением нефтяных залежей и др.

Первая глава «Особенности геологического строения и нефтегазоносность мегабассейна» содержит сведения о ЗСМБ, который приурочен к огромной ассиметричной впадине, заполненной песчано-глинистыми отложениями мезозойско-кайнозойского возраста мощностью до 3-3,5 км в центральных районах и до 4-7 км и более — в северных.

Во второй главе «Гидрогеологическая модель мегабассейна» приведена новая гидрогеологическая стратификация Западно-Сибирской геосинеклизы, в основу которой положены условия залегания подземных вод, условия их движения и геодинамическая модель развития. В пределах всей мегаструктуры Западно-Сибирской геосинеклизы как надпорядковый подземный водный резервуар выделяется Западно-Сибирский мегабассейн, состоящий из трех самостоятельных сложных наложенных гидрогеологических бассейнов: палеозойского, мезозойского и кайнозойского. Весь послепалеозойский разрез делится на 7 самостоятельных гидрогеологических комплексов: олигоцен-четвертичный; турон-олигоценовый; апт-альб-сеноманский; валанжин-готерив-барремский; верхнеюрский; нижне-среднеюрский; триас-палеозойских отложений. В главе также приводится гидрогеологическая зональность, которая сформировалась в пределах ЗСМБ в связи с наличием тектонических мегаблоков пассивных и активных окраин континента, а их развитие оказало главное влияние на формирование гетерогенности гидрогеологических полей. Это, в свою очередь, наложило свой отпечаток на формирование разнообразных видов гидрогеологической зональности (гидрогеохимической, гидрогеодинамической, гидрогеотермической). По мере погружения гидрогеологических комплексов ЗСМБ выделяются три основные гидрогеологические зоны: краевая; внешняя и внутренняя.

В третьей главе рассматривается массоперенос вещества и энергий в геофлюидальных системах. Под геофлюидальной системой (ГФС) понимается сложная блочно-иерархическая (матрично-флюидальная) структура, элементами которой являются структурно-литологические блоки или их комплексы (стратиграфические, тектонические, морфоструктурные) и связывающие их краевые динамически напряженные зоны (ДНЗ). При этом в масштабах земной коры ГФС представляют собой «пирог» (породы) с «начинкой» (флюиды: жидкости, газы, гидротермы, расплавы и др.).

Накопленная за последние десятилетия геологическая и геохимическая информация дала возможность оценить характер и направленность флюидопотоков вещества и энергий в различных частях мегабассейна.

В четвертой главе «Гидрогеологические показатели нефтегазоносности» рассмотрены региональные и локальные показатели нефтегазоносности.

Показатели регионального прогноза нефтегазоносности характеризуют гидрогеологические (палеогидрогеологические) условия, благоприятные для нефтегазообразования, формирования залежей нефти и газа, их сохранения от механического и физико-химического разрушения. Другими словами, они позволяют выделять потенциально нефтегазоносные территории.

В ЗСМБ сюда можно отнести палеогидрогеологическую обстановку и характер гидрогеологической зональности, обусловленные геодинамическими предпосылками, а также ряд гидрогеохимических и газовых показателей, таких, как окислительно-восстановительный потенциал и окисляемость подземных вод, концентрация в них гидрокарбонат-иона и органических кислот.

В основе локального прогноза лежит изучение водных ореолов рассеяния микроэлементов и органического вещества вблизи нефтегазовых залежей. Дифференциация в распределении отдельных компонентов в водах в пределах четырех основных районов бассейна — центрального, северного, приуральского и юго-восточного — обусловливает необходимость выделения гидрогеохимических показателей локального прогноза в каждом их них.

В пятой главе «Гидрогеологические исследования при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений» рассмотрены основные цели и задачи гидрогеологических исследований¸ дана методика расчета гидрогеологических параметров по данным геофизических исследований в скважинах. Приведены группы водозаборов подземных вод по расположению на местности, условиям эксплуатации и особенностям оценки эксплуатационных запасов подземных вод и подготовки материалов для лицензирования пользования недрами (водозаборы групп а, б, в,г, д, е). Даны расчетные формулы при оценке эксплуатационных запасов одиночных водозаборов этих групп.

В главе рассматриваются проблемы захоронения промышленных стоков в недра ЗСМБ, а именно: выбор поглощающего горизонта; водоподготовка закачиваемых промышленных сточных вод (ПСВ); совместимость пластовых вод апт-альб-сеноманского гидрогеологического комплекса с закачиваемыми ПСВ; опасности риска, связанные с захоронением ПСВ в недра. Рассмотрена методика Стиффа-Девисса при оценке совместимости пластовых и закачиваемых вод при захоронении промстоков, данная методика основана на возможности осаждения карбоната кальция путем сравнения фактического рН с расчетным значением рНs при насыщении данной воды карбонатом кальция.

В шестой главе «Практическое использование подземных вод мегабассеина» приведены сведения о гидроминеральных ресурсах мегабассейна (термальные воды; минеральные воды промышленного значения; минеральные воды лечебного значения).

В данной главе описаны экологические аспекты эксплуатации подземных минеральных вод. Загрязнение минеральных вод глубоких горизонтов происходит в основном в районах нефтегазодобычи в результате закачки для поддержания пластового давления подтоварных вод, а также различных химических соединений для повышения нефтеотдачи пластов. Кроме того, в результате нарушения целостности обсадных труб и некачественного цементажа происходят многочисленные прорывы, заколонные и межтрубные перетоки и, как следствие, загрязнение горизонтов минеральных вод.

Таким образом, учебное пособие вводит студентов в интересный мир нефтегазовой гидрогеологии уникального подземного водного резервуара, каковым является ЗСМБ.

Источник

Западно сибирский гидрогеологический бассейн

Геодинамическая концепция широко и разносторонне обсуждается в современной геологии вообще и в нефтегазовой геологии в частности [1–4, 6, 8, 10, 12–14 и др.] и применяется для понимания природы гидрогеологического поля, во многом определяющего механизмы формирования и разрушения залежей углеводородов (УВ).

В настоящей статье геодинамическая концепция является основой для описания крупнейших геодинамических водонапорных систем (ВНС) Западно-Сибирского мегабассейна (ЗСМБ): Омско-Гыданской стуктурной зоны (ОГСЗ) и Восточно-Уральского краевого шва (ВУКШ). Геологическое строение ЗСМБ (осадочный чехол, сложенный терригенными породами) позволяет использовать все геофизические методы для выяснения строения фундамента, выявления тектонических нарушений, зон дробления, а следовательно, и путей вертикальной и горизонтальной миграции флюидов. В пределах, например, Восточной Сибири исследования подобного рода из-за сложнейшего геологического строения более затруднительны. В любом случае с уверенностью можно сказать, что определенные в пределах ЗСМБ закономерности геодинамики ВНС могут помочь в понимании подобных процессов и в других регионах.

ЗСМБ выделен нами [10, 12] как надпорядковый подземный водный резервуар в пределах Западно-Сибирской геосинеклизы. По условиям залегания, формирования подземных вод, палеогидрогеологии и геодинамической эволюции он делится на три сложных наложенных друг на друга резервуара I порядка (гидрогеологических бассейна):

Каждый из выделенных гидрогеологических бассейнов характеризуется определенной автономностью и изолированностью друг от друга. Геодинамическая модель ЗСМБ включает элементы «просвечивания» глубинных структур (мегаблоков и разломов) практически до поверхности земли. В связи с этим формировались и формируются флюидопотоки вещества и энергий, а также природные ВНС: инфильтрационные, элизионные литостатические и элизионные геодинамические.

Вопросы формирования ОГСЗ и ВУКШ, являющихся своего рода пограничными зонами, до сих пор активно обсуждаются и остаются дискуссионными. Эти ВНС представляют собой достаточно широкие (от 10–15 до 75–150 км) межблоковые зоны, резко отличающиеся строением земной коры от сопредельных структур. Последнее обстоятельство позволяет рассматривать их в качестве самостоятельных структур, формирующихся в специфической геодинамической обстановке, обусловленной изменением взаимоположения крупных блоков в процессе развития земной коры. Эти межблоковые структуры и в настоящее время развиваются в условиях действия различных напряжений, как латеральных, так и вертикальных. Расчеты показывают, что при скоростях сближения блоков порядка десятка миллиметров в год в пограничной зоне выделяется такое количество энергии, которого вполне достаточно для обеспечения всех геологических процессов, формирующих современный облик этих зон [6]. Не случайно именно с районами, близкими к ОГСЗ и ВУКШ, связаны гигантские скопления УВ [4, 12].

История формирования ОГСЗ и ВУКШ. Многие исследователи отмечают, что варианты схемы районирования фундамента Западно-Сибирской геосинеклизы сильно отличаются в трактовке разных авторов. К.С. Иванов, В.А. Коротеев и другие [7] считают, что общей чертой является представление о продолжении в пределах фундамента Западной Сибири окружающих геосинеклизу палеозойских складчатых поясов и их структурно-формационных зон.

Фундамент Западно-Сибирской геосинеклизы – это гетерогенное (сложнообразованное) и гетерохронное (сложновременное) тектоническое сооружение. Основные элементы его – разновозрастные палеоостроводужные системы, омолаживающиеся от периферии к центру плиты и часто разделенные офиолитовыми швами; микроконтиненты с древним фундаментом; остаточные впадины с литосферой протерозойских океанов в фундаменте и рифтовые зоны с консолидированной корой базальтового состава [3]. Рифтовая система фундамента Западно-Сибирской геосинеклизы состоит из грабен-рифтовых зон и межрифтовых блоков-поднятий.

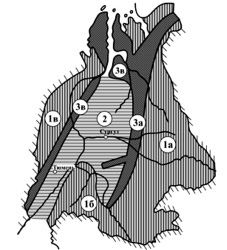

ЗСМБ является сложным бассейном, образовавшимся в результате столкновения трех основных мегаблоков, произошедшего после закрытия Сибирского океана (ими являются складчатые комплексы Казахстана, сооружения Урала и Таймыра, Сибирской платформы). На момент объединения в единый бассейн перечисленные блоки находились на различных этапах геодинамической эволюции. В соответствии с эволюцией мегаблоков (цикл Уилсона [10, 12]) и их частей находился и характер формирующихся в их пределах ВНС (рис. 1).

В Сибирском и Казахстанском мегаблоках развивались элизионные литостатические ВНС пассивных окраин континента. Уральский и Таймырский мегаблоки, представляющие собой сложные многоэтажные сооружения из осадочных бассейнов активных окраин, островных дуг, окраинных морей, задуговых бассейнов, характеризовались элизионными геодинамическими ВНС.

Начавшееся после столкновения описанных мегаблоков повторение цикла Уилсона привело к образованию рифтовой системы ЗСМБ с такими основными элементами, как Уренгойско-Колтогорский, Аганский и другие рифты, в пределах которых возникли депрессионные ВНС, обладающие гетерогенностью гидрогеологического поля. Результатом затухания тектонической деятельности и возвращения региона на более позднюю стадию геодинамического развития явилось образование крупного надрифтового осадочного бассейна юрско-мелового возраста. В результате отражения геологической предыстории сформировалась асимметрия бассейна.

Со стороны бывших пассивных окраин происходил активный снос терригенного материала в наиболее глубоководные части, приуроченные к бывшим активным окраинам континента, где накапливались субглинистые толщи. Такое распределение осадочного материала привело к образованию в бассейне двух резко-контрастных ВНС – элизионной литостатической в западной части плиты и инфильтрационной – в восточной и южной. Разделяющими их границами явились телионные (термин А.А. Карцева) ВНС девонско-триасовых рифтов, которые «просвечивают» через весь осадочный чехол.

Рис. 1. Водонапорные системы и мегаблоки ЗСМБ [10, 12]. Условные обозначения: 1 – инфильтрационные системы (1а – восточного мегаблока; 1б – юго-западного мегаблока; 1в – приуральского мегаблока); 12 – элизионная литостатическая система западного мегаблока; 3 – элизионные геодинамические системы (3а – Омско-Гыданской структурной зоны; 3б – Восточно-Уральского краевого шва; 3в – Ямало-Гыданских линеаментов); 4 – граница ЗСМБ

При столкновении мегаблоков произошла встреча двух генетически разных потоков – западного (элизионного) и восточного (инфильтрационного). Это привело к формированию различных гидрогеохимических барьеров вблизи ОГСЗ [10, 12].

В соответствии с представлениями О.Г. Жеро формирование ОГСЗ началось в девоне. Значительная часть этой зоны в тектоническом отношении соответствует Колтогорско-Уренгойскому грабен-рифту, являющемуся крупнейшей рифтовой структурой доюрского фундамента Западно-Сибирской геосинеклизы. Он простирается почти меридионально от г. Омска на юге, пересекает всю Западную Сибирь, акваторию Карского моря и раскрывается в глубоководной котловине Нансена в Северном Ледовитом океане. В 1958 г. И.В. Дербиковым эта аномальная зона была классифицирована как региональный глубинный разлом, который им был назван Омским. О.Г. Жеро в 1967 г. в результате комплексного анализа геологических материалов было установлено, что структура, именуемая Омским глубинным разломом, является наиболее поздней в строении фундамента и сечет своей южной частью позднепалеозойские структурные зоны. Протяженность Колтогорско-Уренгойского грабен-рифта в пределах геосинеклизы составляет более 1800 км. Несмотря на линейность рифтовой зоны при более детальном ее рассмотрении анализом данных высокоточных съемок ярко вырисовываются многочисленные нарушения сплошности грабен-рифта. В ряде мест рифтогенезом были затронуты синклинорные зоны (например, Ларьякский межгорный прогиб), в других случаях – древние разломы. Таков отрезок грабен-рифта на севере геосинеклизы, где он, по-видимому, ассимилировал шовный разлом, разграничивающий надояхский Карельский срединный массив и позднегерцинскую Центрально-Западносибирскую складчатую систему.

Высокие скорости осадконакопления в пределах ОГСЗ привели к активному элизионному водообмену. Одновременно с этим процессы растяжения и сжатия при рифтогенезе приводили как к интрузиям глубинных вод, так и, наоборот, к «всасыванию» элизионных вод в глубокие горизонты. Таким образом, здесь получили развитие геодинамические элизионные ВНС со сложным распределением гидродинамических, термобарических условий и своеобразным гидрогеохимическим обликом. В пределах ОГСЗ отмечается множество крупных гидрогеодинамических аномалий. В северной ее части наблюдаются пластовые давления, превышающие гидростатическое в 1,7–1,8 раза. На юге ОГСЗ протягивается субмеридиональная зона пониженного давления шириной 100–150 км (от Северо-Хохряковской до Илей-Егайской разведочной площади), где фиксируются пластовые давления на 3–4 МПа ниже гидростатических.

С проблемой формирования и развития Урала тесно связан вопрос о ВУКШ, который активно обсуждается на протяжении многих лет. Граница Урала и Западной Сибири не только пространственная, но и временная; непосредственной границей между ними является сброс в западном борту Северо-Сосьвинского грабена, протягивающегося в Приполярной части региона на 350 км в субмеридиональном направлении вдоль «открытого» Урала [7].

С одной стороны, по характеру региональных геофизических полей и предполагаемым особенностям глубинного строения Урал отличается от западной окраины Западно-Сибирской геосинеклизы. Важным отличием является значительно более широкое развитие (по сравнению с Уралом) вулканогенных толщ триаса в фундаменте Западно-Сибирской плиты [7]. С другой стороны, в морфологии ряда локальных аномальных геофизических полей, а также серпентинитовых массивов, в составе и строении доюрского фундамента Западно-Сибирской геосинеклизы и «открытого» Урала много общего, что не дает оснований однозначно провести границу между ними под чехлом развитых здесь мезозойско-кайнозойских отложений [6]. По результатам исследований земной коры по линии геотраверса «ГРАНИТ» [6] был сделан вывод о том, что более предпочтительна модель развития Уральского подвижного пояса, которая предполагает надвигание и изгибание вверх (наподобие «носка лыжи») фронтальной части земной коры Западно-Сибирской геосинеклизы. В то же время А.И. Вишняк, И.А. Четверкин [5] и другие отмечают, что на современном этапе развития вдоль шва происходят подвижки, благодаря которым фундамент Западной Сибири продолжается под более древние архейско-протерозойские породы Урала под углом примерно 30º. Постепенное омоложение магматизма Урала в восточном направлении, вероятно, обусловлено выделением тепла в зоне сочленения мегаблоков земной коры, постепенным прогреванием и вовлечением в процесс магмогенерации верхних частей коры. Этим же можно объяснить отсутствие сколько-нибудь значительных объемов магматизма на западном склоне Урала [6].

К западному борту межблоковой зоны (или к восточной окраине Зауральской складчатой системы), где земная кора достаточно контрастна и относительно легкие блоки перемежаются с плотными как в верхней, так и в нижней ее частях, приурочены крупные месторождения УВ Красноленинского свода. Характерной особенностью строения коры этой пограничной структуры является то, что практически все сейсмические границы, разделяющие блоки с различными физическими свойствами, имеют западное падение. Такая морфология разреза могла сформироваться при частичном скручивании коры, когда соприкосновение блоков по нарушениям западного падения приводило к погружению их западных частей или вздыманию восточных [7]. Все описанные процессы сказались и на структуре гидрогеологического поля: в районе Красноленинского свода, примыкающего к ВУКШ, проявляется система глубоких пьезоминимумов и пьезомаксимумов напоров подземных вод. Дефицит пластового давления на Талинской и Пальяновской площадях достигает 5–8 МПа, а превышение условного гидростатического давления на Ем-Еговской и Каменной структурах составляет 4–7 МПа.

Не исключено, что ВУКШ формировался в едином геодинамическом режиме при перемещении Западно-Сибирской геосинеклизы на запад и оказал существенное влияние на создание условий, благоприятствующих накоплению мощнейших глинистых толщ в западном мегаблоке (так называемый «фроловский барьер»).

Современные гидрогеологические характеристики ОГСЗ и ВУКШ. ОГСЗ и ВУКШ являются геодинамическими ВНС с присущими им чертами сжатия (компрессионная геодинамическая ВНС) и растяжения (депрессионная геодинамическая ВНС) [10, 12] и характеризуются сложным распределением гидродинамических, термобарических условий и своеобразным гидрогеохимическим обликом.

Например, в пределах ОГСЗ в толще неокомских отложений выделяется 23–25 уровней сейсмической активности, каждый из которых отвечает времени оживления движений по глубинному разлому, и фиксируются положительные аномалии большой интенсивности в гравитационном и магнитном полях [14]. ВУКШ характеризуется проявлением локальных гравитационных максимумов, субпараллельных главной линии гравитационных максимумов Уральского орогена. Интенсивность положительной аномалии может достигать 150 мГал. Здесь отмечаются и локальные гравитационные минимумы, например в Березовском нефтегазоносном районе. Отрицательные значения интенсивности поля иногда составляют менее 10 мГал. Чрезвычайно высокая локальность тектонических процессов в зоне сочленения Урала и Западной Сибири выразилась здесь в чередовании минимумов и максимумов гравитационного поля.

Гравитационно-тектонические напряжения в земной коре ОГСЗ и ВУКШ привели к формированию гетерогенных составляющих гидрогеологического поля. Подземные воды рассматриваемых районов характеризуются высокими концентрациями углекислого газа и микроэлементов, напряженным гидрогеотермическим полем.

Латеральная неоднородность ВНС достататочно рельефно выступает в пределах ОГСЗ. Здесь наблюдаются как сверхгидростатические давления (СГПД) – до 1,8 условного гидростатического, так и минимальные начальные пластовые давления – до 0,8. Отклонения от гидростатического давления в ту или иную сторону, по-видимому, связаны с особенностями геодинамического развития рифтовых зон – растяжением земной коры, инверсионным сжатием. Пространственное совпадение СГПД и высокой минерализации вод (рассолы в породах неэвапоритового облика) можно объяснить вертикальными перетоками флюидов из палеозойского гидрогеологического бассейна в мезозойский. Наоборот, снижение напоров происходит благодаря растяжению земной коры при рифтогенезе, как это и имеет место в ОГС3. Кроме того, здесь присутствуют рассолы не только в юрских, но и неокомских отложениях, что обычно объясняют проникновением их из толщ палеозоя в связи с опесчаниванием разреза. В местах пересечения рифтовых зон различного времени заложения, где по данным сейсморазведки фиксируются разрывные нарушения, воды меловых отложений имеют минерализацию рассолов (Вэнга-Яхинская, Северо-Губкинская, Комсомольская площади). Локализация рассолов в юрских отложениях тяготеет к линии Уренгойско-Колтогорского грабен-рифта, в Колпашевском Приобье и Омской впадине минерализация достигает 105 г/л, при этом – отмечается высокое содержание брома (до 187 мг/л) [10–13].

Чередование рифтовых систем с участками растяжения и сжатия – благоприятный фактор формирования не только зон СГПД, но и гидродинамических систем депрессионного типа (снижение напоров вниз по разрезу).

Депрессионные ВНС характерны как для ОГСЗ (особенно ее южной части), так и для ВУКШ. Признаки перетоков флюидов из мезозойского бассейна в палеозойский наблюдаются на Илей-Егайской площади, где дефицит начальных пластовых давлений в палеозойских отложениях достигает 3,8 МПа, и на прилегающих к ОГСЗ Каймысовском и Нижневартовском сводах, где фиксируются пониженные пластовые давления в юрских отложениях [10, 12]. Дефицит давлений в районе Красноленинского свода достигает 5–8 МПа в юрских отложениях, в среднем составляя 1,6 МПа [1].

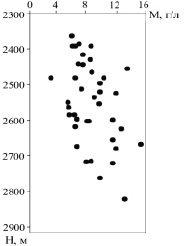

Изучение гидрогеохимического материала по территории Красноленинского свода позволяет отметить следующие особенности. В зоне «всасывания» или пьезоминимума (Талинская площадь) в юрских отложениях наблюдается нормальная гидрогеохимическая зональность (рис. 2). При этом наибольшие значения минерализации подземных вод наблюдаются в наиболее погруженных отложениях тюменской и шеркалинской свит, залегающих в прогибе доюрского фундамента. Такие условия характерны для развития геодинамической депрессионной ВНС. Аэрокосмические, геофизические исследования строения юрских отложений и палеозойского фундамента подтверждают это. В зоне пьезомаксимума (Ем-Еговская, Пальяновская площади) с глубиной наблюдается достаточно ощутимая гидрогеохимическая инверсия (рис. 3). Максимальная минерализация пластовых вод здесь не превышает 12 г/л. Такое распределение минерализации в совокупности с фактом существования СГПД связано с приуроченностью территории к ВНС элизионного типа, характеризующейся повышенным напором подземных вод.

Подземные воды глубоких горизонтов в пределах рассматриваемых геодинамических ВНС характеризуются и повышенным содержанием углекислого газа. Его образование связано с термометаморфическими процессами, протекающими главным образом в карбонатсодержащих породах. Например, на таких площадях, как Шаимская, Самутнельская, Межовская [15], насыщенность содовых вод углекислотой достигает 80 % и более. Исследователи, занимавшиеся Шадринским месторождением углекислых вод [5], путем изучения поровых растворов и проведением изотопных анализов воды и газа установили, что источником углекислого флюида являются содержащие карбонаты породы девона и карбона, слагающие фундамент Западно-Сибирской геосинеклизы. Содержание СО2 достигает здесь 3,20–3,25 г/л. Движение паро-газо-водяного флюида с глубин 20–30 км может происходить только по локальным ослабленным зонам разрывных нарушений, которые образуют в районе Шадринска своеобразный узел. Высокая концентрация углекислоты термометаморфического происхождения способствует обогащению подземных вод микроэлементами. Например, содержание ртути в водах Шаимского района достигает 100–180 мкг/л. Определенная часть ртути имеет ювенильную природу: здесь вдоль осевой части Шаимского вала установлен разлом, к которому приурочены тепловая и газовая аномалии (подземные воды газируют углекислотой). На всем протяжении этого разлома (площади Толумская, Трехозерная, Тетеревская, Убинская) наблюдается высокое содержание ртути (до 60 мкг/л) и кадмия (до 57 мкг/л). В юго-восточных районах ЗСМБ аномалии ртути в подземных водах также наблюдаются в зонах разрывных нарушений, секущих осадочный чехол [9].

Рис. 2. Изменение минерализации подземных вод юрского комплекса с глубиной (зона пьезоминимума) [1, 2]

Рис. 3. Изменение минерализации подземных вод юрского комплекса с глубиной (зона пьезомаксимума) [1, 2]

Главной отличительной чертой гидрогеотермического поля ОГСЗ и ВУКШ является наличие жестких геотермических условий. На зависимость характера распределения температур от возраста консолидации отдельных блоков Западно-Сибирской геосинеклизы указывалось Б.П. Ставицким, Ю.Г. Зиминым, А.Э. Конторовичем, А.Р. Курчиковым [8].

Превышение температур в зоне Уренгойско-Колтогорского грабен-рифта над фоновыми сохраняется и в настоящее время. В качестве примера А.Р. Курчиковым [8] приводится сопоставление температур на глубине 3 км на площадях Западно-Таркосалинской, удаленной от желоба рифта, и Восточно-Таркосалинской, находящейся на его борту. Во втором пункте температуры на 12 °С выше, чем в первом. На глубине 3,0 км надежно гарантируется превышение температур около 4–5 °С.

Заключение

Анализ гидрогеологической структуры крупнейших геодинамических ВНС ЗСМБ еще раз подтвердил, что процесс формирования подземных вод следует рассматривать как двуединую модель, связанную с пликативной тектоникой (сопровождающей прогрессивный осадочный литогенез) и тектоническими факторами на всех этапах развития мегабассейна. Также значительное влияние на процесс формирования подземных вод оказывают процессы нефтегазообразования и нефтегазонакопления.

ОГСЗ и ВУКШ представляют большой интерес как с точки зрения решения фундаментальных проблем формирования подземных вод, так и с точки зрения решения прикладных задач, связанных с региональным, зональным и локальным прогнозами нефтегазоносности. В частности, одним из гидрогеологических показателей нефтегазоносности является наличие инверсионной гидрогеохимической зональности, очень часто встречающейся в пределах ВУКШ и ОГСЗ. ВНС депрессионного типа являются зонами разгрузки вод из мезозойского бассейна в палеозойский по трещинным зонам. Данное обстоятельство открывает перспективы поисков гидродинамических ловушек нефти в породах палеозойского гидрогеологического бассейна. Участки геодинамических ВНС компрессионного типа (зоны сжатия земной коры) также достаточно часто встречаются в пределах ОГСЗ и ВУКШ. Подземные воды здесь в основном маломинерализованные (до 3 г/л в юрских отложениях на Талинском месторождении вблизи ВУКШ, и примерно такая же минерализация подземных вод зафиксирована в триасовых отложениях по данным опробования ТСГ-6 в пределах ОГСЗ) из-за разбавления элизионными (возрожденными) водами. Второй причиной малой минерализации вод, а следовательно и инверсионной гидрогеохимической зональности в пределах ОГСЗ и ВУКШ, являются инъекции глубинных высокощелочных паро-газо-водяных флюидов. Достоверных данных о составе этих вод на сегодняшний день нет. Мы можем только предполагать на основе наложения гидрогеохимических, гидрогеодинамических, гидрогеотемпературных карт на карты нарушений фундамента [1, 12] очень низкую минерализацию этих вод и высокую температуру. Заслуживающим внимания является и факт наличия рассолов в подземных водах рассматриваемых крупнейших геодинамических ВНС (до 105 г/л – Омская впадина), что еще раз указывает на сложнейшие, своего рода мозаичные гидрогеологические условия ВУКШ и ОГСЗ. Точечно подобные аномалии встречаются и в пределах литостатических мегаблоков ЗСМБ, но в связи с высокой концентрацией разрывных нарушений вблизи ОГСЗ и ВУКШ здесь указанные аномалии проступают наиболее рельефно. Разнонаправленные тектонические напряжения, влияние ВУКШ и ОГСЗ как «ограничивающих бортов» на породы осадочного чехла ЗСМБ привели здесь к высокой концентрации процессов природного гидравлического трещинообразования (гидроразрыва), что является одной из причин наличия вблизи этих зон гигантских скоплений углеводородов (Большой Уренгой, Самотлор, Красноленинский и Приуральский нефтегазоносные районы). Причем интересно, что на больших глубинах в пределах ОГСЗ и ВУКШ наблюдаются факты разуплотнения пород, наличие пустотных пространств (ТСГ-7, ТСГ-6), которые могут служить ловушками для нефти и газа.

Многими авторами указывается, что наибольшие перспективы нефтегазоносности связаны с мобильными участками земной коры – рифтовыми зонами. Р.М. Бембель, В.М. Мегеря [4] и другие ученые отмечают, что на восточном склоне Урала в выявленном узком предгорном прогибе следует ожидать открытия богатейших месторождений нефти и газа, так как самые богатые нефтегазоносные территории в мире в основном сосредоточены в предгорных прогибах. Много общего в этом плане с ВУКШ имеет и ОГСЗ: наличие зон дробления, тектонических нарушений, периодически поступающих глубинных флюидов, процессы «всасывания» флюидов в разломы фундамента – все эти факторы, несомненно, накладывают отпечаток на нефтегазообразование и нефтегазонакопление, часто интенсифицируя эти процессы. Так, основная часть выявленных залежей УВ сосредоточена вдоль линейно-вытянутых участков западного борта ОГСЗ [12].

В общем, гидрогеологическая модель формирования углеводородов в пределах и вблизи ОГСЗ и ВУКШ, несмотря на ее сложность, разнонаправленность флюидопотоков, неравномерность поля нефтенасыщенности в площадном отношении, в полной мере отвечает осадочно-миграционной теории формирования углеводородов Н.Б. Вассоевича.

Рецензенты:

Бембель С.Р., д.г.-м.н., начальник научно-исследовательского комплексного отдела по управлению выработкой запасов углеводородов Тюменского отделения «СургутНИПИнефть», г. Тюмень;

Плавник А.Г., д.т.н., старший научный сотрудник лаборатории гидрогеологии и геотермии, руководитель сектора «Геоинформационное обеспечение решения задач гидрохимического анализа подземных вод Западной Сибири» Западно-Сибирского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, г. Тюмень.

Источник