Западно-сибирский артезианский бассейн

Западно-Сибирский артезианский бассейн, один из наибольших артезианских бассейнов мира, расположенный в пределах Западно-Сибирской равнины. Площадь около 3 млн. км2. Водоносные комплексы бассейна связаны с толщей осадочных отложений мезо-кайнозоя и породами складчатого фундамента Западно-Сибирской плиты.

Для водоносных комплексов мезо-кайнозоя характерно неспециализированное погружение, ухудшение и увеличение мощности фильтрационных особенностей отложений от периферии к внутренней части бассейна, в разрезе которой смогут быть выделены два гидрогеологических этажа. Последние поделены замечательной (до 800 м и более) толщей морских глинистых осадков верхнего мела — эоцена.

Верхний этаж представлен водоносными комплексами олигоцена, неогена (южная часть бассейна) и антроногена. Подземные воды этажа формируются в условиях интенсивного стока (активного водообмена) и в тесной связи с гидрографической сетью и климатическими факторами территории. В центральных и северных частях бассейна воды в основном пресные (минерализация состава HCO3—Ca, HCO3—NaCa до 1,0 г/л), пригодные для водоснабжения; в южной части (приблизительно южнее 55° с.

Нижний этаж объединяет водоносные комплексы отложений мелового и юрского возраста и приповерхностной части фундамента. Водоносные слои выходят на поверхность лишь по периферии бассейна, в особенности обширно в восточной части (Обь-Енисейское междуречье). Тут происходит главное пополнение запасов подземных вод нижнего этажа бассейна, и до глубин в пара сотен метров (в отдельных случаях до 1200 м и более — Томская область) распространены пресные воды, пригодные для водоснабжения.

От периферии к центру бассейна в связи с увеличением и погружением глинистости осадков происходит увеличение минерализации условий и общее ухудшение водообмена подземных вод. Во внутренней части бассейна подземные воды нижнего этажа залегают на глубинах более 1000 м. При вскрытии скважинами часто фонтанируют и самоизливаются. Минерализация подземных вод достигает 20—30 г/л и более. В образованиях фундамента и юрских отложениях плиты к С.-З.

От Томска на глубинах более 2500 м вскрыты рассолы с сухим остатком до 80 г/л. Состав вод: Cl—Na, Cl—Ca—Na. Для высокоминерализованных вод и рассолов центральной части бассейна характерно содержание брома до 150—200 мг/л. йода до 30—40 мг/л и более (Тобольск, Сургут).

Температура подземных вод на глубинах 2500—3000 м (Небольшой Атлым, Тобольск) достигает 100—150°С водоносными комплексами нижнего этажа связаны наибольшие запасы нефти и газа.

Изучение подземных вод бассейна началось в конце 19 в. в связи с изучениями автострады Сибирской ж. д. и работами, проводившимися Переселенческим управлением. Громадные гидрогеологические изучения выполнены за последние 20 лет при разведке и поисках нефтяных и газовых месторождений и освоении целинных и залежных земель степной территории Западно-Сибирской равнины.

Лит.: Маврицкий Б. Ф., Западно-Сибирский артезианский бассейн (Гидрогеология, геотермия и палеогидрогеология), М., 1962 (Тр. Лаборатории гидрогеологич. неприятностей им. Ф. П. Саваренского, т. 39); Геология СССР, т. 44, ч. 2, М., 1964; Гидрогеология СССР, т. 16 — Западно-Сибирская равнина, М., 1970.

В. А. Всеволожский.

Две случайные статьи:

Как выбрать место для бурения скважины? что выбрать, скважину или колодец? Виды бурения скважин.

Похожие статьи, которые вам понравятся:

Столичный артезианский бассейн, артезианский бассейн, расположенный в центре Восточно-Европейской равнины. В геоструктурном отношении в собственности…

Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, наибольший нефтегазоносный бассейн мира, расположенный в пределах Западно-Сибирской равнины на территории…

Артезианские воды [от назв. франц. провинции Артуа (лат. Artesium), где эти воды с покон веков использовались], подземные воды, осуждённые между…

Аппалачский каменноугольный бассейн, одна из больших угленосных областей мира, на В. США, на протяжении Аппалачей (в штатах Огайо, западной части…

Источник

Западно-Сибирская артезианская область

За́падно-Сиби́рская артезиа́нская о́бласть – глубокая впадина, где на докембрийских и палеозойских породах полого залегает мощная толща морских и континентальных мезозойских и кайнозойских отложений со слабым падением к центральной части. На территории артезианской области выделяются артезианские бассейны: Тобольский, Приуральский, Иртышский, Кулундино-Барнаульский, Чулымо-Енисейский, Тазо-Енисейский, Среднеобский и Надым-Обский. Все они тяготеют к отрицательным структурам, и их границы внутри АО проходят преимущественно по подземным водоразделам.

К особенностям гидрогеологических условий Западно-Сибирской артезианской области можно отнести:

- значительную площадь территории (около 3 млн км 2 );

- небольшое количество атмосферных осадков (250–400 мм/год);

- сравнительно небольшие врезы речных долин (до 70 м) с меридиональным их простиранием;

- широкое развитие болот и озёр на севере и в центре артезианской области;

- песчано-глинистый разрез осадочного чехла мощностью 7 км и отсутствие мощных соленосных и карбонатных пород;

- региональное распространение и выдержанность в плане и разрезе литолого-стратиграфических комплексов чехла артезианской области;

- широкое развитие пластовых напорных вод в платформенном чехле и в осадочных породах палеозоя верхней части фундамента;

- региональное распространение водоупорных многолетнемёрзлых пород в северной половине артезианской области и преимущественно глинистых толщ верхней юры, мела и кайнозоя;

- наличие региональных разломов, особенно в нижней части чехла и по окраинам артезианской области.

В пределах чехла артезианской области выделяются шесть основных водоносных комплексов в неоген-четвертичных, меловых и юрских отложениях. Они разделены водоупорными толщами олигоценового, мелового и юрского возраста.

Пьезометрические уровни Пьезометрический уровень (греч. piezo – давлю, сжимаю, metreo – измеряю) – уровень подземных вод, устанавливающийся в скважинах при вскрытии напорных вод. подземных вод снижаются от складчатых областей Урала, Алтая и Саян к центру и северу артезианской области. В этом же направлении растёт минерализация подземных вод (до 70 г/л). С глубиной повышается температура подземных вод, достигающая на глубине 0,8–1,0 км 40–60°С, а на глубине 3,5 км – 140°С. Геотермические аномалии приурочены к активным разломам.

Неоген-четвертичный водоносный комплекс распространён практически повсеместно. Он сложен песками с прослоями алевролитов и глин континентального и ледниково-морского происхождения. Залетает на глубинах до 300 м. Мощность водоносного комплекса составляет десятки метров на окраинах, 400 м ‒ в центральной части, а на севере артезианской области достигает 800 м. Водоносный комплекс состоит из нескольких водоносных горизонтов, подземные воды которых дренируются в основном речной сетью.

Четвертичные отложения на севере артезианской области полностью проморожены. В южной части области с долинами крупных рек (Обь, Иртыш, Тобол и др.) связаны четвертичные аллювиальные пески мощностью до 60 м, с дебитами 3–5 л/с. Скважины с дебитами до 25 л/с расположены в прибрежной части долин. На юге Кулундино-Барнаульского артезианского бассейна значительные скопления грунтовых вод приурочены к переуглублённым ложбинам стока глубиной до 40 м и шириной 4–30 км. Грунтовые воды аллювиальных и озёрных отложений обычно пресные. На юге Тобольского и Кулундино-Барнаульского артезианских бассейнов (в условиях засушливого климата) минерализация вод возрастает до 50 г/л, а на севере артезианской области, в районе Салехарда, воды морских четвертичных отложений имеют минерализацию более 30 г/л.

На территории Среднеобского артезианского бассейна, четвертичные отложения представлены суглинками и супесями с прослоями песка. Они слагают поверхности возвышенностей и плато. Грунтовые воды залегают здесь на глубине 1–10 м, и с ними связаны слабые выходы подземных вод.На глубинах 50–100 м здесь распространены также преимущественно пресные воды неогена.

В неогеновых отложениях южнее 58° с.ш. выделяются 2–4 слабо водообильных горизонта. Дебит скважин в Тобольском артезианском бассейне не превышает 0,5 л/с. Несколько повышенные дебиты наблюдаются в Иртышском и Кулундино-Барнаульском артезианских бассейнах. Движение подземных вод определяется рельефом и направлено к местным базисам дренирования (водотокам и водоёмам). В неогеновых горизонтах пресные воды распространены в северных и восточных районах, к югу их минерализация возрастает за счёт сульфатов и хлоридов. Солоноватые воды до 10 г/л преобладают на водоразделах Тобола, Ишима и Иртыша.

Подземный сток неоген-четвертичного водоносного комплекса и более глубоких горизонтов составляет всего 10–20% общего расхода средних рек. Модуль подземного стока Модуль стока воды – количество воды, стекающей с единицы площади водосбора в единицу времени. Модуль стока воды рассчитывают, деля расход воды (осреднённый за какой-либо интервал времени или мгновенный) на площадь водосбора, и выражают в л/(с×кв. км). достигает 1,0 л/(с×км 2 ). Величина подземного стока в пределах Васюганского плато, где с поверхности залегает обводнённый неоген-четвертичный водоносный комплекс мощностью 30–50 м, составляет 20–40% общего речного с модулем 1,5–2,0 л/(с×км 2 ) [*] Куделин Б.И. Подземный сток на территории СССР. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1966. 302 с. .

В границах Среднеобского артезианского бассейна севернее 60° с.ш. распространены многолетнемёрзлые породы. Южнее развиты четвертичные ледниковые валунные суглинки и озёрно-аллювиальные пески мощностью более 50 м. Под четвертичными отложениями залегает напорный олигоценовый водоносный горизонт. Водоносный комплекс дренируется многочисленными реками. В пределах этих заболоченных равнин величина подземного стока составляет 30–40% общего речного, модуль стока 2,0–4,0 л/(с × км 2 ) [*] Куделин Б.И. Подземный сток на территории СССР. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1966. 302 с. .

Наиболее водообильны отложения олигоцена, которые по долинам рек в Тобольском артезианского бассейна дают дебиты скважин до 20 л/с. В Иртышском, Кулундино-Барнаульском и Среднеобском артезианских бассейнах водоносные горизонты отложений олигоцена напорные. Их водоносность уменьшается с востока (от Алтая) на запад, где дебиты скважин составляют всего сотые доли л/с. Южнее 56° с.ш. воды в олигоценовых отложениях часто имеют пёстрый состав и минерализацию до 10–12 г/л, а севернее развиты преимущественно пресные воды.

В Иртышском артезианском бассейне под маломощными озёрно-аллювиальными осадками залегают пески неогена. Грунтовые воды распространены повсеместно. Глубина их залегания от менее 3 до 6–8 м. Неогеновые пески с напорно-безнапорными водами вскрывается на глубине 10–60 м. Дебиты скважин низкие. Состав грунтовых вод пёстрый с минерализацией от 1–3 до 15 г/л. Этот бессточный заболоченный участок отличается низким подземным стоком: менее 10% в общем речном, модуль – до 0,2 л/(с×км 2 ) [*] Куделин Б.И. Подземный сток на территории СССР. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1966. 302 с. .

ЧулымскийАБ расположен в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины. Здесь развиты водоносные комплексы юры и мела в песках и гравелитах. На границе горных сооружений юрские породы выходят на поверхность, к северу они перекрываются меловыми и неоген-четвертичными отложениями. Воды напорные. Величина подземного стока в этом бассейне составляет 10–30 % общего речного, его модуль не превышает 2,0 л/(с×км 2 ) [*] Куделин Б.И. Подземный сток на территории СССР. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1966. 302 с. .

В меловом водоносном комплексе выделяются до семи водоносных горизонтов в песчаниках отдельных свит. Глубина их залегания изменяется от 2 км в центре артезианской области до 160 м в окраинной зоне ( Чулымский артезианский бассейн). Водоносный комплекс напорный, с фонтанирующими скважинами и водообильный. Воды на глубине имеют минерализацию до 15,0 г/л и температуру до 63°С.

Юрский водоносный комплекс распространён почти повсеместно севернее широты г. Омска и залегает на породах палеозоя и докембрия. В краевых частях артезианской области он сложен континентальными песчано-алевролитовыми образованиями. В центре и на севере развиты морские отложения – песчаники, алевролиты и аргиллиты, которые вскрываются на глубине более 2 км, где подземные воды имеют температуру выше 100°С и содержат рассолы минерализацией свыше 62 г/л.

Общая мощность юрского водоносного комплекса достигает 1,8 км. В юго-восточной части артезианской области его породы подходят к дневной поверхности и содержат пресные воды. Водоносность юрских отложений уменьшается с глубиной. В Чулымо-Енисейском и Иртышском артезианских бассейнах скважины фонтанируют с дебитами 1 л/с. В Надым-Обском и Тазо-Енисейском артезианских бассейнах уровни подземных вод устанавливаются на 30–50 м ниже дневной поверхности, а водоносность пород резко снижается.

Для юрского водоносного комплекса характерно широкое распространение в водах растворённых газов. В пресных и солоноватых подземных водах преобладает азот, а в солёных и рассолах – СО2 и СН4, концентрация которых возрастает в центральных частях артезианской области. Аномально высокие концентрации СО2 (до 51%) установлены в Сургутской, Уватской и др. структурах на западе артезианской области. Тяжелые углеводороды и растворённый водород присутствуют в центральной части артезианской области, где газонасыщенность превышает 1 л/л.

Источник

Западно сибирский артезианский бассейн это

Об истории развития Западно-Сибирского артезианского бассейна и перспективы его нефтегазоносности

В строении Западно-Сибирского артезианского бассейна принимают участие отложения от рэт-лейаса до современных общей мощностью свыше 3-4 км.

Вследствие различной интенсивности тектонических движений (в основном колебательных), происходивших на восточном и западном бортах Западно-Сибирской низменности, в этих районах отмечается различное строение отложений мезокайнозоя. Вдоль западного (Приуральского) борта депрессии преобладают морские глинистые осадки, вдоль восточного (Приенисейского) борта преобладают континентальные и прибрежно-континентальные отложения с широко развитыми песчаными слоями. Примерно на меридиане Ларьяка намечается смена морских фаций континентальными.

Как результат тех же колебательных движений, постепенно вовлекавших в сферу погружения все новые и новые районы, отмечаются уменьшение мощности свит и выпадение отдельных свит в направлении от центра низменности к периферии.

Характерной особенностью осадков всей Западно-Сибирской низменности является полное отсутствие галогенных отложений и карбонатных толщ, если не считать единичных маломощных линз и прослоек известняков и мергелей.

Вся толща мезокайнозоя представлена переслаивающимися глинами и песками, которые в процессе диагенетических преобразований и тектонических сжатий частично превращены в аргиллиты, песчаники и алевролиты (особенно в нижней части разреза).

Несмотря на различную трактовку глубинных структур Западно-Сибирской низменности, большинство исследователей, исходя из общих закономерностей строения и современных гидрохимических особенностей бассейна, сходятся во взгляде, что наиболее перспективными районами в отношении газонефтеносности надо считать северные районы низменности и районы, прилегающие к Васюганским структурам.

В подкрепление указанных соображений мы попытаемся дать оценку этим районам, опираясь на палеогидрогеологический анализ. Такой анализ позволяет ясно представить себе динамику формирования вод бассейна, а это важно потому, что залежи нефти и скопления газа связаны не только с определенными структурами и фациями, но еще в большей степени с условиями формирования подземных вод бассейна. Капельно-жидкая нефть и газ, выделившись из нефтематеринской породы, попадают в водную среду, пропитывающую всю толщу пород, и поэтому дальнейшее их накопление и сохранение связаны с изменением гидродинамических и гидрохимических условий развивающегося артезианского бассейна.

Изменения состава формирующихся вод вызываются изменениями палеогеографической обстановки, которые в свою очередь связаны с тектоническими движениями. Из этого вытекает, что, изучая изменения палеогеографической обстановки (в широком смысле этого слова), можно делать общие прогнозы о возможном солевом составе и примерном распределении тех или иных типов вод в различные периоды по площади артезианского бассейна. Чтобы яснее проследить эти изменения, удобнее всего составлять кривые колебательных движений для того или иного района за определенный отрезок его геологической истории.

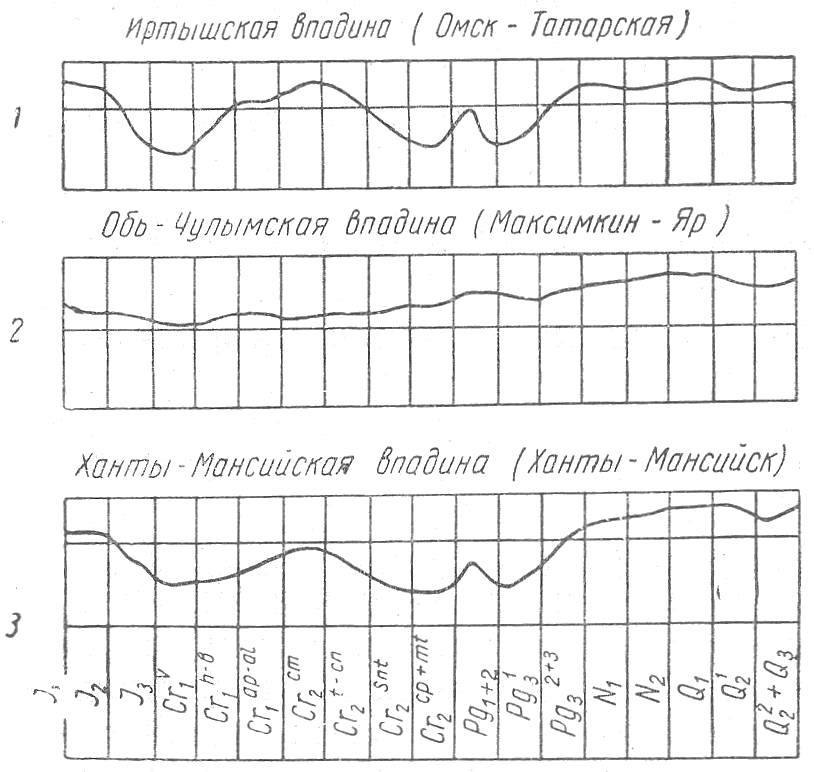

Мы построили такие кривые для трех наиболее характерных районов Западно-Сибирского бассейна, охватив весь период мезокайнозойской истории, начиная с нижней юры до настоящего времени. Фактическими данными для этого послужили материалы буровых работ, проведенных трестами Трансводстрой, Запсибнефтегеология, Тюменьнефтегеология, Всесоюзным гидрогеологическим трестом, Степной экспедицией Западно-Сибирского геологического управления и др.

Анализ кривых, изображенных на рис. 1, дает возможность проследить хотя бы в общих чертах, как шло формирование подземных вод в указанных районах бассейна.

Южная половина Чулымо-Енисейской (или Обь-Чулымской) впадины (рис. 1, кривая 2), расположенная на крайнем юго-востоке Западно-Сибирского бассейна, в течение длительного периода накопления мезокайнозойской толщи осадков являлась приподнятой областью суши. Отложения представлены континентальными песчано-глинистыми слоями мезокайнозоя общей мощностью до 3000 м, причем выше слоев готерив-беррема (примерно от глубины 1500-1600 м) песчаные породы преобладают над глинистыми.

Приподнятый район, сложенный водопроницаемыми слоями, должен был в течение всей своей истории наиболее интенсивно промываться пресными инфильтрационными водами. И действительно здесь встречаются в основном гидрокарбонатно-натриевые и гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые воды с минерализацией до 3 г/л, прослеживающиеся на большую глубину (до 1500 м). Характерной особенностью пресных инфильтрационных вод этого района является обогащенность растворенных в них газов метаном (примерно до 30% общего объема). Метан поступает из нижних частей разреза, поскольку здесь отсутствуют значительные толщи глинистых пород, которые могли бы служить экраном, препятствующим диффузии газов.

Глубже 1500-1700 м, в нижней части готерив-баррема, в связи со зна чительной глинистостью осадков и быстрым нарастанием затрудненности водообмена минерализация вод также быстро растет и в юрских отложениях Колпашевской скважины достигает 56 г/л (глубина 2980 м). Тип воды становится хлоридно-кальциево-натриевым (хлоркальциевым) ( Мы различаем два главных типа подземных вод по условиям их образования: 1) седиментационные воды, захваченные осадками, образующимися в морской среде, и имеющие в основном хлоридно-натриевый состав

Как в пресных, так и в минерализованных водах описываемого района отсутствует иод, что лишний раз подтверждает отсутствие связи этих вод с водами седиментационными, всегда обогащенными иодом и бромом. Бром, кроме морского, может иметь и континентальное происхождение и как раз в Максимкин-Ярской скважине (глубина 2400-2500 м) его содержание достигает 150-180 мг/л.

В Иртышской впадине (см. рис. 1, кривая 1), располагающейся на юге Западно-Сибирского бассейна, где континентальные отложения, сложенные в основном песчано-глинистыми осадками, чередуются с морскими, в основном глинистыми осадками, происходила почти полная ассимиляция седиментационными водами инфильтрационных вод в древних отложениях, перекрытых морскими осадками. Достаточно длительное современное высокое стояние этого района позволило более молодым инфильтрационным водам отодвинуть фронт более древних минерализованных вод на значительное расстояние от бортов к центру впадины и проникнуть на значительную глубину в толщу осадков мезокайнозоя. При этом внедрении молодых инфильтрационных вод в глубокие части бассейна происходило постепенное изменение их первоначального солевого состава, так как по мере своего продвижения они попадали в условия все более явно выраженной восстановительной среды. В связи с этим в Иртышском бассейне, являющемся частью Западно-Сибирского бассейна, образуется ряд гидрохимических зон. Например, в меловых водоносных отложениях (от альба до нижнего сантона) по периферии бассейна распространены в основном гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-натриевые воды, сменяющиеся ближе к его центральным частям гидрокарбонатными и гидрокарбонатно-хлоридно-натриевыми водами, которые граничат во внутренних частях бассейна с более древними минерализованными хлоридно-натриевыми и хлоркальциевыми водами с минерализацией от 3 до 20 г/л, с содержанием брома до 50 мг/л и иода до 10 мг/л. Вместе с изменением солевого (ионного) состава вод меняется и состав растворенных газов: азот преобладает в зоне пресных и относительно пресных вод, метан — в зоне древних минерализованных вод.

Гидрохимическая зональность заметна и в водах более молодых отложений — в континентальном олигоцене и плиоцене.

В этих водоносных толщах по периферии бассейна распространены инфильтрационные воды, близкие по своему составу и минерализации к водам, заключенным в альб-сантонских отложениях. В центральных частях бассейна эти воды граничат с более древними инфильтрационными водами с минерализацией от 3 до 10 г/л, относящимися к сульфатно-хлоридно-магниево-натриевому типу.

Ниже отложений готерив-баррема на всей площади бассейна распространены в основном метановые хлоркальциевые воды с минерализацией от 15 до 40 г/л.

Отмеченная особенность в распределении вод объясняется тем, что- верхние водопроницаемые слои мезокайнозоя перехватывают поступающие из областей питания (в основном со стороны Алтая и Салаира) инфильтрационные воды и отводят их к центральным частям Иртышского бассейна, где эти воды встречают противодавление древних вод, отступающих на север и северо-запад очень медленно ввиду отсутствия значительных очагов свободной разгрузки. Основными водопроводящими толщами являются отложения плиоцена, континентального олигоцена и альба-нижнего сантона. Нижняя часть толщи мезозоя (юра-валанжин) залегает на значительной глубине во внутренних частях бассейна и получает ничтожное количество свежих порций воды, доходящей до этих слоев уже значительно измененной против первоначального своего состава (потеряв почти все сульфаты и обогатившись хлоридами натрия и кальция).

Иная картина наблюдается в Ханты-Мансинской (Усть-Иртышской) впадине, расположенной в центральных частях Западно-Сибирского бассейна, которая со времени средней юры и до континентального олигоцена все время находилась под уровнем моря и только с олигоцена освободилась от морского бассейна. В этом районе вся толща осадков вплоть до нижнего олигоцена насыщена древними метановыми хлоркальциевыми и хлоридно-натриевыми водами с минерализацией свыше 10-15 г/л. В воде содержится значительное количество таких характерных микроэлементов, как иод (до 15 мг/л) и бром (до 80 мг/л). Низкое положение района в период отложения континентальных слоев не способствовало промыву осадков свежими порциями инфильтрационных вод, поэтому и в континентальных отложениях здесь можно встретить соленые инфильтрационные воды с зонами опреснения вдоль речных долин и с полями пресных вод, приуроченных к самой верхней части слоев олигоцена.

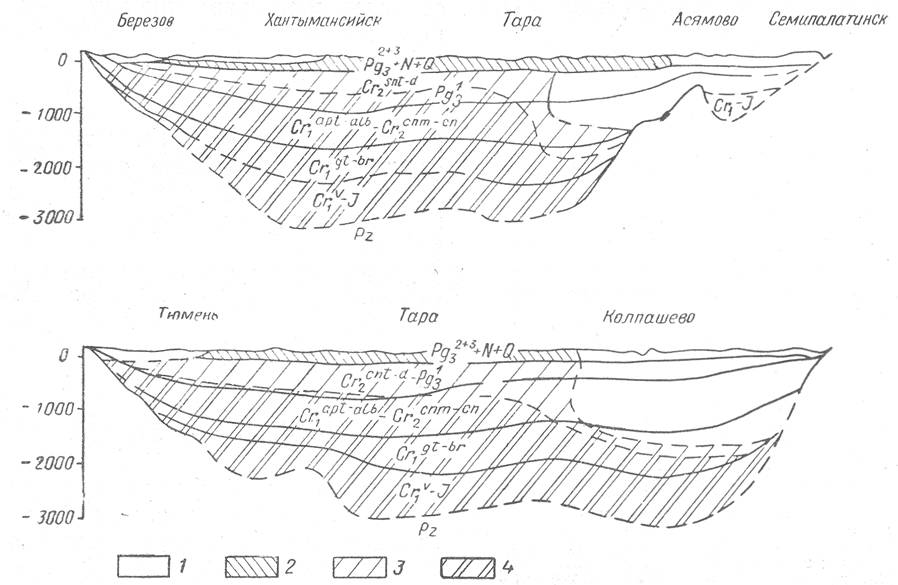

В силу отмеченных выше общих особенностей геологического строения Западно-Сибирского артезианского бассейна основные области питания располагались на востоке и юге бассейна и поток инфильтрационных вод, поступавших с востока и юга, был значительно мощнее потока, поступавшего с запада (с Урала). Поэтому инфильтрационные воды со стороны восточного борта должны были внедряться на большую глубину и на большее расстояние от палеозойского обрамления, чем со стороны западного борта, что подтверждается распространением различных типов вод по площади бассейна. Границы распространения того или иного типа показаны на рис. 2 , 3.

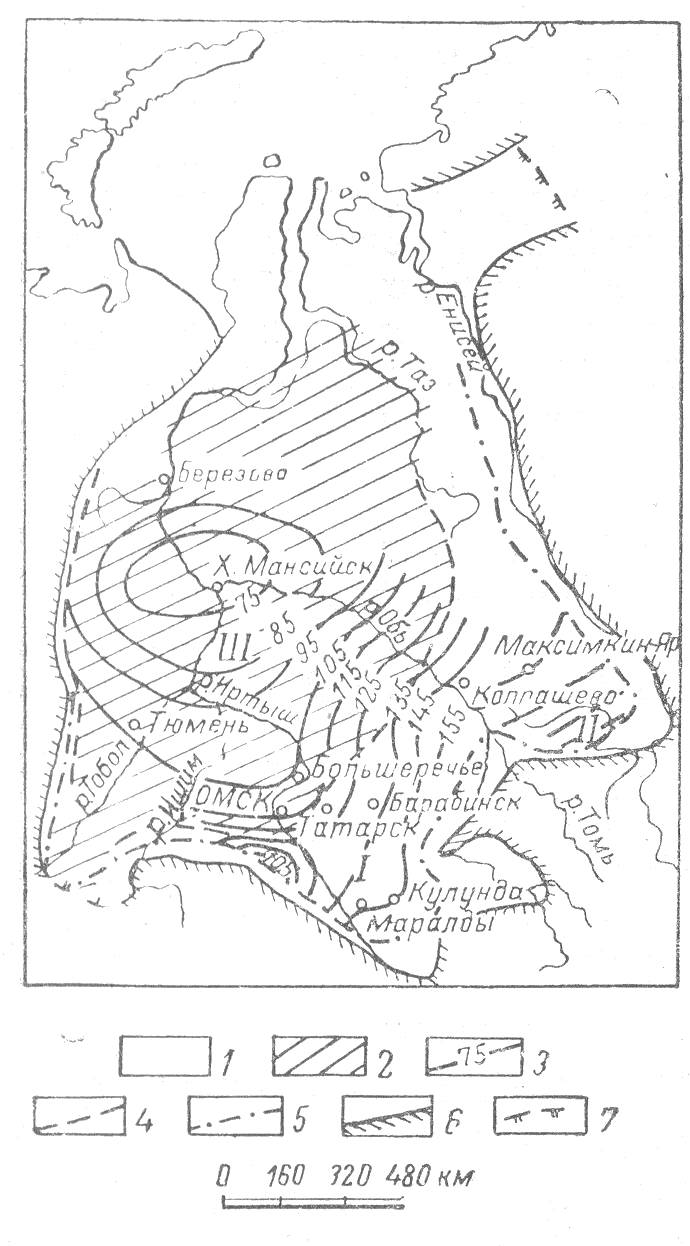

Современное распределение изопьез у наиболее выдержанных по площади бассейна водоносных пород мела, достигающих на юго-востоке бассейна абсолютных отметок 170-180 м и снижающихся на севере и северо-западе до 70-100 м (см. рис. 3), также указывает на основное направление миграции вод с юго-востока (от областей питания) на северо-запад (к областям стока).

Характерно, что ниже слоев готерив-баррема мощностью до 500 м и более преимущественно глинистого состава почти по всей площади Западно-Сибирского бассейна распространены метановые хлоркальциевые воды. Толщу готерив-баррема можно рассматривать как региональный относительный водоупор, создающий различный гидродинамический и гидрохимический режим для выше и ниже расположенных водоносных горизонтов бассейна.

Необходимо отметить, что на протяжении всей мезокайнозойской истории своего развития Западно-Сибирский бассейн являлся бассейном закрытого типа, не имевшим крупных видимых очагов разгрузки. Разгрузка вод в таких условиях должна была происходить медленно, в течение длительных геологических периодов, вверх через относительно водоупорную глинистую кровлю. Из залегающих ниже водоносных пород разгрузка должна была замедляться по мере накопления новых толщ. Это приводило к тому, что формирование подземных вод в недрах бассейна шло в основном в условиях восстановительной среды. Количество метановых хлоркальциевых вод в нижних частях бассейна по мере прогибания его доюрского фундамента увеличивалось от периода к периоду, захватывая все новые и новые отложения.

Определение интенсивности водообмена в различных районах такого крупного бассейна, как Западно-Сибирский, в таких условиях, когда менялись не только области питания и стока, но и направление миграции ранее накопившихся подземных вод является очень сложной проблемой. Гидродинамические расчеты здесь неприменимы или применимы с очень большими допущениями. В то же время такое определение очень важно для выявления наиболее перспективных с точки зрения нефтегазоносности районов.

Для ответа на этот вопрос мы использовали так называемый «гелиевый метод», на основании которого В.Н. Савченко [3] вывел удобную для расчета формулу ( Предложенные в последнее время М.Н. Митиным [2] формулы для подсчета возраста пластовых вод сложны, и ряд величин, входящих в них, еще не поддается определению. )

t = (He/Ar)*77,1 млн . лет .

Расчет по этой формуле, не давая точных абсолютных значений, позволяет в то же время сопоставлять относительный возраст вод, извлеченных из тех или иных отложений в различных районах бассейна.

Проведенные нами расчеты ( Содержание гелия и аргона определялось в лаборатории ВСЕГЕИ из проб воды, отобранных М.С. Гуревичем и др. ) позволили установить, что в зоне развития минерализованных вод возраст их оказывается значительно более древним, чем в зоне пресных инфильтрационных вод. Так, например, в Иртышском артезианском бассейне в отложениях моложе апта возраст вод в зоне развития пресных инфильтрационных вод оказался не древнее неогена (величина отношения He / Ar колеблется от 0,005 до 0,15). В зоне развития минерализованных вод возраст их оказывается значительно более древним.

В Омской скважине в отложениях сеномана возраст вод эоценовый (отношение He / Ar = 0,56), в Тарской скважине возраст вод из апт-альба уже верхнемеловой (отношение He / Ar= 1,29).

Таким образом, устанавливается общая закономерность: возраст вод увеличивается от периферии бассейна к его центральным частям, где на протяжении всей его истории водообмен был наиболее затруднен.

Вместе с увеличением возраста вод резко изменяются и все гидрохимические показатели. В зоне молодых инфильтрационных вод, заключенных в верхнемеловых отложениях Западно-Сибирского бассейна, отношение

О глубоком «метаморфизме» этих вод свидетельствует величина коэффициента

Закономерно уменьшается содержание в воде сульфатного иона по мере приближения к границе минерализованных вод. Обычно коэффициент

Наконец, характерно, что в зоне молодых инфильтрационных вод не встречаются такие микроэлементы, как иод и бром (или наблюдаются только следы их), в то время как в древних минерализованных водах содержание брома достигает 80 мг/л, иода до 15 мг/л, а хлорбромный коэффициент изменяется от 160 до 250 (Омск, Тара, Викулово и др.).

Вместе с изменением возраста и состава вод меняется и состав газов: в основном азотный в зоне инфильтрационных вод (Ипатовская, Татарская и др. 91-97%), он становится в основном метановым в зоне древних минерализованных вод (Омск, Тара и др. 85-99%).

Таким образом, возраст вод резко сказывается на качественном их составе, и чем древнее воды, тем значительнее эти изменения. Длительное сохранение восстановительной среды при ничтожном водообмене может способствовать сохранению создающихся в недрах артезианского бассейна нефтегазоносных залежей. И чем дальше мы отступаем от зоны раздела молодых инфильтрационных и древних минерализованных вод, тем больше вероятности встретить такие залежи.

В Западно-Сибирском бассейне такие условия наблюдались наиболее длительное время в Ханты-Мансийской (Усть-Иртышской) впадине. Здесь можно предполагать наличие нефтегазоносных залежей в толще мезозойских осадков.

В районе Васюганских и других структур этого района нефтегазоносные залежи в мезозое можно встретить примерно к северу и северо-западу от линии Большеречье — Колпашево — Максимкин Яр.

В заключение хотелось бы отметить, что на данной стадии исследований бассейна целесообразнее проводить буровые работы на крупных структурах (впадины, поднятия), выявленных геофизическими методами разведки, а не сосредоточивать их на мелких, локальных структурах, как это делается в настоящее время. Таким путем можно быстрее выявить наиболее перспективные нефтегазоносные районы, после чего можно приступать в их пределах к разбуриванию и мелких структур.

1. Бунеев А.Н. Основы гидрогеохимии минеральных вод осадочных отложений. Медгиз, 1956.

2. Митин М.Н. Способы расчета возраста пластовой воды по содержанию в ней редких газов. Тр. ВНИИ, вып. IX. Гостоптехиздат, 1956.

3. Савченко В.Н. К вопросу о геохимии гелия. Природные газы, сб. 9. ОНТИ, 1955.

4. Сулин В.А. Воды нефтяных место рождений в системе природных вод. Гостоптехиздат, 1946.

5. Тагеева Н.В. и Тихомирова М.М. Геохимическое экспериментальное изучение формирования типов подземных вод. Москва, фонды лаборатории гидрогеологических проблем АН СССР, 1954.

Рис. 1. Кривые колебательных движений различных участков Западно-Сибирского артезианского бассейна.

1 — Иртышская впадина (Омск — Татарск); 2 — Обь-Чулымская (Чулымо-Енисейская) впадина (Максимкин-Яр); 3 — Ханты-Мансийская (Усть-Иртышская) впадина (Ханты-Мансийск).

Рис. 2 . Схематические гидрогеохимические разрезы по линии Семипалатинск — Тара — Березово и Тюмень — Тара-Колпашево.

1 — пресные молодые инфильтрационные воды в основном гидрокарбонатно-сульфатно-натриевые (и кальциевые; 2 — минерализованные более древние воды инфильтрационного происхождения, хлоридно-магниево-натриевые; 3 -минерализованные, древние воды хлоридно-натриевые; 4 — минерализованные, наиболее древние воды, метановые хлоркальциевые.

Рис. 3 . Схематическая гидрогеохимическая карта вод в отложениях альб-коньяка.

1 — молодые инфильтрационные воды с минерализацией до 3 г/л, сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-натриевые, гидрокарбонатно-натриевые и хлоридно-гидрокарбонатно-натриевые; 2 — древние воды с минерализацией от 3 до 20 г/л, хлоридно-натриевые и хлоркальциевые; 3 — изопьезы (примерный рисунок); 4 — схематическая граница гидрохимических зон; 5 — схематическая граница распространения отложений альб-коньяка; 6 — палеозойское обрамление впадины; 7 — примерные границы Западно-Сибирского бассейна с Арало-Тургайским и Ленским бассейнами; I — Иртышский артезианский бассейн; II — Чулымский а. б.; III- Центральный район Западно-Сибирского а. б. (Ханты-Мансийская впадина).

Источник