- Влияние морского и речного транспорта на окружающую среду, как насущная проблема современности

- Основные экологические проблемы морского и речного транспорта

- Возможность аварийного загрязнения нефтью и иными токсическими веществами

- Негативное воздействие морского транспорта на окружающую природную среду

Влияние морского и речного транспорта на окружающую среду, как насущная проблема современности

В связи с развитием экономики и возрастающими масштабами хозяйственной деятельности человека увеличиваются перевозки различных грузов водным транспортом, которые составляют 60-67% мирового грузооборота. При этом происходит негативное воздействие на окружающую среду, ее загрязнение, последствия которого сказываются как на существующем поколении, так и могут сказаться на будущем. Поэтому влияние водного транспорта на экологию — актуальная и насущная проблема сегодняшнего дня.

Основные экологические проблемы морского и речного транспорта

Экологическая опасность водного транспорта представлена двумя составляющими — эксплуатационной и аварийной. Причинами загрязнения акватории мирового океана в результате эксплуатации судов являются сточные и нефтесодержащие воды, судовые двигатели. При авариях — нефтепродукты и другие токсичные вещества. Вред экологии наносится выбросами с судов отработавших газов, столкновением с млекопитающими, шумовым загрязнением.

Возможность аварийного загрязнения нефтью и иными токсическими веществами

Аварии судов вызывают 14% нефтяного загрязнения окружающей среды. Основной вклад вносится танкерами. Основные причины аварий:

Так, при катастрофе, вызванной посадкой на мель танкера «Тори Каньон» возле юго-западного побережья Англии в 1967 году, произошел разлив 117 тыс. тонн нефти. Танкером «Арго Мерчант» у берегов штата Массачусетс Америки в 1977 году потеряно 29 тыс. тонн продукта. В результате столкновения танкера «Эксон Валдез» с рифом возле берегов Аляски в 1989 году вытекло более 45 тыс. тонн нефти. Утечка с греческого танкера «Тазман Спирит» в 2003 году составила 7 тыс. тонн.

Вследствие пожаров в воды вылилось:

- 33 тыс. тонн нефти в 1976 году по маршруту Перу-Колумбия (танкер «Сан-Петер»);

- 27 тыс. тонн в 1977 году близ Гавайских островов («Айринз Челленджер»);

- 90 тыс. тонн в 1977 году на севере Тихого океана (танкер «Хэвайан Пэтриот»).

По причине технической неисправности, приведшей к аварии в проливе Ла-Манш танкера «Амоко Кадис» в 1978 году, в течение 11 суток в море поступала нефть (порядка 200 тыс. тонн).

Разлив 1 тонны нефти создает на поверхности воды сплошную пленку площадью 2.6 кв. км.

Длительность существования нефтяной пленки и пятен зависит от многих факторов и составляет от нескольких часов до нескольких месяцев. Возможно их перемещение на значительные расстояния. При большой плотности продукта происходит погружение на дно. До 40% разлившейся нефти испаряется.

При авариях происходят внезапные залповые сбросы загрязнителей в регионе, ограниченном зоной аварии, при этом регистрируется массовая гибель гидробионтов.

Так, в результате аварии судна «Ариадна» у входа в сомалийский порт в 1985 году существовала угроза заражения опасными токсическими отходами, которых на борту находилось 105 наименований. Чтобы избежать глобальной опасности, был разработан специальный план разгрузки судна, которая длилась 8 месяцев.

При аварийных разломах судов в окружающую среду выбрасываются тяжелые металлы и обломки пластика.

Источник

Негативное воздействие морского транспорта на окружающую природную среду

Каманин, В. М. Негативное воздействие морского транспорта на окружающую природную среду / В. М. Каманин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 23 (313). — С. 478-480. — URL: https://moluch.ru/archive/313/71064/ (дата обращения: 30.07.2023).

В статье автор рассматривает негативное воздействие судов на окружающую среду и методы их снижения.

Ключевые слова: судно, экология, методы.

Исследования подтвердили, что морским транспортом перевозится более 80 % мировых перевозок. При этом в балластной системе судов ежегодно транспортируется по всему земному шару до 10 млрд т водяного балласта, и всегда существуют риски неосознанного вселения (инвазии) с балластной водой огромного количества водных организмов (более 7 000 видов) — чужеродных, в том числе патогенных для людей и существующих морских экосистем.

Чужеродные водные организмы способны создавать различные проблемы: распространение патогенных и болезнетворных организмов, исключающих жизнедеятельность рыб; токсичное цветение воды, обусловленное массовым ростом водорослей; интенсивное обрастание и биокоррозия гидротехнических и водозаборных сооружений [2].

Наиболее экономичным на данный момент для судовладельцев является вариант монтажа на судне автономной системы обеззараживания (обработки, очистки) балластных вод, одобренных ИMO, в момент откачки за борт.

Опыт эксплуатации свидетельствует, что с наибольшим эффектом обеззараживание балластных вод происходит, когда предварительно перед блоком обеззараживания предусматривают блок фильтрации, где осуществляется удаление частиц и морских микроорганизмов размером 10–50 мкм.

Шум, создаваемый судами, может распространяться на большие расстояния, и те гидробионты, которые для ориентировки, общения и кормления полагаются на звук, в значительной степени страдают от шумового загрязнения.

Один из методом борьбы с зашумлением океана представляется изменение скорости судов. Так как меньшие скорости более энергоэффективны и выброс загрязнителей в атмосферу будет снижен. Некоторые крупные компании, как Maersk, начали модернизировать свои корабли и тем самым сократили уровень шума вдвое.

А также создание экологически чистых судов с гибридной силовой установкой. Которые, могут определенное время идти на чистом электрическом ходу, тем самым не беспокоя природу шумом двигателей [3].

Морские млекопитающие, такие как киты и ламантины, рискуют столкнуться с кораблями, вследствие чего животные погибают. Например, при скорости судна 15 узлов вероятность того, что столкновение станет смертельным для кита, составляет 79 %.

Риск столкновения судов с китами и другими млекопитающими, может быть эффективным образом снижен с помощью следующих мер: 1) регулирование маршрутов судов; 2) контроль скорости судов; 3) выделение запретной зоны для судов; 4) введение ограничений для судов, работающих в районах нагула; 5) участие наблюдателей за морскими млекопитающими; 6) порядок действий при возникновении риска столкновения [4].

Загрязнение воздуха круизными судами производится дизельными двигателями, которые сжигают дизельное топливо с высоким содержанием серы, производящее двуокись серы, оксид азота и частицы.

Так, содержание серы (SOx) в судовом топливе с 2020 г. должно быть сокращено с 3,5 % до 0,5 %, а в зонах ECA (Балтийское и Северное моря, пролив Ла-Манш, побережье Северной Америки и Карибское море) этот показатель уже сейчас установлен на уровне 0,1 %.

Скрубберы нейтрализуют серу в отработавших газах абсорбентом, в качестве которого могут использоваться различные поглотители. Исходя из этого технологии нейтрализации обычно классифицируются как «мокрые» или «сухие» системы. «Мокрые» системы, использующие морскую воду в качестве поглотителя. «Сухие» системы используют реагенты в сухой форме, например, известь. «Сухие» системы могут состоять из неподвижного или псевдоожиженного слоя, способствующего установлению более полного контакта между газообразной и твердой фазами [5].

Основными загрязнителями гидросферы при работе судов является нефть и нефтепродукты. Разливы нефти имеют разрушительные последствия. Полициклические ароматические углероды (компоненты сырой нефти), которые являются очень токсичными для водной среды, очень трудно поддаются очистке и в течение многих лет сохраняются в воде. Нефтяная пленка на поверхности воды, мешает обмену кислородом и препятствует проникновению солнечных лучей в толщу воды.

Среди известных методов очистки судовых льяльных вод можно выделить:

1) механические методы (отстаивание);

2) физико-химические методы (флотация, коалесцения, адсорбция);

3) химические методы (озонирование);

4) биологические методы (использование микроорганизмов) [6].

Сегодня актуальны двигатели, которые будут удовлетворять всем возросшим требованиям по предотвращению загрязнения окружающей среды и стоимости обслуживания. При этом они не должны уступать уже существующим решениям в надежности.

Гибридные СЭУ используют классические дизель генераторы, но работают не напрямую на винт, а на аккумуляторные батареи. Таким образом, заряженные аккумуляторные батареи подпитывают электродвигатель, вращающий винт. А ДГ в этот момент может находиться либо в работе на дозарядку аккумуляторов, либо полностью остановленным, тем самым увеличивая экологичность и экономичность СЭУ.

Основными особенностями гибридных СЭУ в сравнении с остальными видами передачи энергии от первичного двигателя к потребителю являются: 1) Использование электропривода в СЭУ дает ряд преимуществ основными из которых является большую гибкость и маневренность энергетической установки, значительно уменьшая время на остановки и реверс. Современные электронные преобразователи имеют достаточно высокий к. п.д (порядка 0,96–0,98), обладая компактностью, простотой исполнения и высокой надежностью. 2) Гребной винт и первичный источник механической энергии не связаны механической связью. Таким образом, появляется возможность более удобной компоновки МО. 3) Гибридная энергетическая установка обеспечивает возможность работы двигателей на наиболее экономичном режиме нагружения. 4) В аккумуляторном режиме, т. е. при остановленных дизель-генераторах, гибридная установка абсолютно экологична. 5) Вход и выход из порта в аккумуляторном режиме позволяют судовладельцу не платить порту экологический сбор, т. к. в этом режиме гибридная СЭУ не имеет выбросов [1].

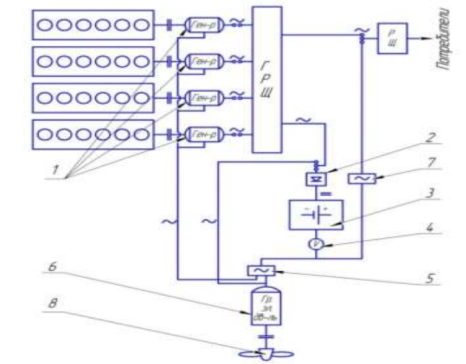

На (рис. 1) изображена структурная схема гибридной СЭУ. На ней мы видим 4 дизельгенератора переменного тока (1), вырабатываемая энергия которых идет на ГРЩ, обеспечивая вариативность работы системы. Основным принципом концепции гибридной СЭУ является работа на зарядку аккумуляторов (3) через выпрямитель (2). Заряд аккумулятора контролируется вольтметром (4). С аккумулятора постоянный электрический ток через преобразователи частоты (5) и (7) поступает к гребному синхронному электродвигателю (6), приводящим в движение винт (8), а также к другим потребителям. Также аккумуляторные батареи используются для запуска дизель-генераторов.

Рис. 1. Структурная схема гибридной СЭУ

Также аккумуляторные батареи используются для запуска дизель-генераторов. Необходимо отметить, что использование частотных преобразователей позволяет заменить гребной ВРШ на ВФШ, тем самым повысить экономичность, надежность и легкость обслуживания. Электронные частотные преобразователи преобразовывают постоянный ток, идущий с аккумуляторов, в переменный с частотой, необходимой для обеспечения вращения гребного винта с требуемой скоростью и направлением вращения. Гребной электродвигатель и другие судовые потребители получают энергию напрямую от ГРЩ. В случае выхода из строя одного дизель-генератора, нагрузка равномерно распределится на остальные ДГ и работа продолжится без вынужденных остановок. В случае нарушений в работе аккумуляторных батарей, имеется возможность сохранить работоспособность путем непосредственного подключения гребного электродвигателя к ГРЩ и ДГ минуя аккумуляторный блок.

Для сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу была предложена идея гибридных судовых двигателей, которые потребляют на 30 % меньше топлива и на 40 % сокращают выбросы газов. Буксиры с такими двигателями уже успешно эксплуатируются в Голландии и Швеции. Позволяя собственникам получить более маневренное, надежное, экономичное и экологически чистое судно.

- Алексеев Г. Д., Карпович В. А. Энергетические установки промысловых судов. Л: Судостроение,1972 г. — 296 с.

- Торский В. Г. Управление балластными водами на судах. Учебно-практическое пособие — Одесса: Астропринт, 2012 г. — 210 с.

- Акимов П. П. Силовые установки морских судов. М: «Транспорт». 1965 Антонова Е. О., Крылов Г. В., Прохоров А. Д., Степанов O. A. Основы нефтегазового дела: Учеб. для вузов. — М: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003 г. — 307 с.

- Боуэн, С. Л. Вероятность вымирания охотско-корейской популяции серых китов. 1974 г. — 208 с.

- Гордиенко В. А., Ковалев A. C., Ливинский А. П., Макальский JI. M. Экологическая эксплуатация дизельных установок // АСК—Энергия / режим доступа http://www.ask-e.ru/report.htm#2

- Завиша В. В., Декин Б. Г. Судовые вспомогательные механизмы и системы. М: Транспорт, 1984 г. — 358 с.

Основные термины (генерируются автоматически): ECA, аккумуляторный режим, батарея, вод, гребной винт, гребной электродвигатель, двигатель, запуск дизель-генераторов, окружающая среда, структурная схема, суд.

Источник