Практ. 6

Сравнительная характеристика рек Амазонка и Нил

| Параметры сравнения | Амазонка | Нил | |

| Исток (высота над уровнем моря) | слияние рек Мараньон и Укаяли, 4 840 м | озеро Виктория | |

| Направление течения | с запада на восток | с юга на север | |

| Устье | Атлантический океан | Средиземное море | |

| Длина реки | 6992 км | 6852 км | |

| Основные притоки | Правые | Укаяли, Журуа, Пурус, Мадейра, Журуэна | Атбара, Голубой Нил, Собат |

| Левые | Напо, Риу-Негру, Иса | Белый Нил | |

| Какие притоков больше? | правых | правых | |

| Размер бассейна | 7,18 млн. км 2 | 3,4 млн. км 2 | |

| Характер течения | в верховья горный, порожистый, далее равнинный | дождевое, подземное | |

| Тип питания | дождевое, в верх. ледниковое | дождевое, подземное | |

| Факторы, влияющие на тип питания | режим увлажнения территории, нахождение истоков в горах | режим увлажнения территории | |

| Особенности режима реки | весенне-осенний max., полноводна круглый год | летний max., вызван муссоном | |

| Факторы, влияющие на режим реки | климат, который обуславливает разное время паводка у правых и левых притоков | особенности географического положения и соответствие климата, расхода воды в Белом и Голубом Ниле | |

| Хозяйственное использование | крупная транспортная артерия, рыболовство | транспортная артерия, орошение | |

Объясните выявленные в ходе сравнения черты различия и их причины.

В ходе сравнения были выявлены различия в режиме рек, характере течения, типе питания. Они обусловлены разными географическими положениями рек и направлением течения. Многоводность Амазонки можно объяснить субширотным направлением течения в пределах экваториального пояса. Нил же протекая субмеридионально теряет много воды при пересечении тропических пустынь.

Источник

Речной бассейн

Речно́й бассе́йн – часть земной поверхности, включающая данную речную систему и ограниченная поверхностным (орографическим) водоразделом.

Следует различать понятие бассейн и водосбор реки.

Обычно водосбор (особенно поверхностный) и бассейн реки совпадают. Однако нередки случаи и их несовпадения. Так, если в пределах речного бассейна часть территории оказывается бессточной (её называют бессточной областью), то она, оставаясь частью бассейна, в состав водосбора реки не входит. Такие случаи характерны для засушливых районов с плоским рельефом. Бессточные области в пределах речных бассейнов могут иногда достигать больших площадей; как например, в бассейнах рек Тобол и Ишим (притоков р. Иртыш, входящей в речную систему Оби). В бассейне Тобола выше г. Кустаная – 16300 км 2 (>50% площади бассейна), в бассейне Ишима выше г. Акмолинска (ныне г. Астана) – 1750 км 2 (около 24% площади бассейна).

Несовпадение границ бассейна, выделяемых по поверхностному водоразделу, и границ водосбора может быть и в тех случаях, когда поверхностный и подземный водоразделы не совпадают, т.е. когда часть подземного стока либо поступает из-за пределов данного бассейна, либо уходит за его пределы.

Основными морфометрическими характеристиками речного бассейна служат: площадь бассейна; длина бассейна, обычно определяемая как прямая, соединяющая устье реки и точку на водоразделе, прилегающую к истоку главной реки; максимальная ширина бассейна, которая определяется по прямой, перпендикулярной к длине бассейна в наиболее широкой его части; средняя ширина бассейна, вычисляемая путем деления площади бассейна на его длину; длина водораздельной линии (поверхностного водораздела).

К числу главнейших физико-географических и геологических характеристик речного бассейна относятся:

- географическое положение бассейна реки на континенте, которое может быть выражено через удалённость его границ или центра (в км) от океана, широту и долготу центра и крайних точек бассейна;

- географическая (ландшафтная) зона (зоны) или высотные пояса; важно знать, например, находится ли речной бассейн в тундре, тайге, зоне смешанных лесов, степи, пустыне и т.д.;

- геологическое строение, тектоника, физические и водные свойства подстилающих грунтов, гидрогеологические условия;

- рельеф поверхности бассейна (горы, возвышенности, низменности и распределение площади бассейна по высотам;

- климат (характер циркуляции атмосферы, режим температуры и влажности воздуха, количество и режим атмосферных осадков, испарение);

- почвенно-растительный покров, который можно охарактеризовать данными о доли площади бассейна (в %), занятой лесами и почвами того или иного типа;

- характер речной сети;

- наличие и особенности других водных объектов помимо рек – озёр, болот, ледников.

Важнейшая особенность любого речного бассейна – это степень его преобразования хозяйственной деятельностью. При этом следует различать искусственное преобразование поверхности бассейна (сведение лесов, распашка земель и другие агролесотехнические мероприятия, оросительные и осушительные мелиорации) и искусственное преобразование гидрографической сети бассейна реки и режима самих рек (регулирование стока, сооружение плотин и водохранилищ, каналов, шлюзов, осуществление других гидротехнических мероприятий в руслах рек, изъятие и переброска стока и др.).

Такие характеристики бассейна, как его озёрность, болотистость, лесистость и др., могут быть выражены количественно через соответствующие коэффициенты озёрности, болотистости, лесистости, вычисляемые как отношение (в %) площади, занятой соответственно озёрами, болотами, лесами к полной площадь бассейна.

Источник

Вывод сравнения бассейнов рек

Введение. На современном этапе развития общества в значительной мере происходит усиление преобразования окружающей среды.

Прогрессирование процесса антропогенной трансформации природной среды в числе одной из первоочередных задач ставит необходимость определения количественных и качественных показателей природных компонентов в начальные и последующие этапы хозяйственного освоения территорий.

Одним из регионов, подвергшихся активному хозяйственному освоению и значительному антропогенному преобразованию природной среды, является юг Среднерусской возвышенности. Состояние природной среды и ее антропогенная трансформация на юге Среднерусской возвышенности исследовались многими учеными [1, 4, 6, 9 и др.]. Однако работ, в которых освещаются вопросы деградации речной сети Белгородской области, значительно меньше [17, 5]. Несмотря на известную степень изученности данной проблемы, раскрытие многих вопросов требует уточнения и углубленного анализа, в частности, с помощью разновременных картографических материалов, отражающих состояние природных геосистем на разных этапах освоения изучаемой территории.

Письменные источники, используемые для реконструкции состояния природной среды и ее антропогенных изменений за последние 200 лет, недостаточны и разрознены. Поэтому, на наш взгляд, наиболее полную информацию об изменении во времени различных компонентов геосистем можно получить путем исследования карт периодов Генерального (конец XVIII в.) и Специального межеваний (середина – конец XIX в.), а также других картографических источников Российской империи в контексте их сравнительного анализа с современными картами.

Целью исследования является реконструкция речной сети Белгородской области и историко-картографический анализ ее изменений на примере бассейнов двух рек – Ворсклы и Тихой Сосны.

Материалы и методы исследования. В данном исследовании применяется в основном историко-картографический метод, практическое значение и продуктивность использования которого освещается рядом авторов [2, 3, 7 и др.].

Ключевыми материалами исследования являются карты разных периодов:

- Генерального межевания, представляющие собой нетопографические цветные карты конца XVIII в., с масштабами 1:42000 1:84000 [8],

- конца XIX начала XX вв. – военно-топографические карты Российской Империи в масштабе 1:126000 [11,12, 13, 14,15,16],

- современного периода (конец XX в.) – топографическая карта Белгородской области в масштабе 1:200000 [10].

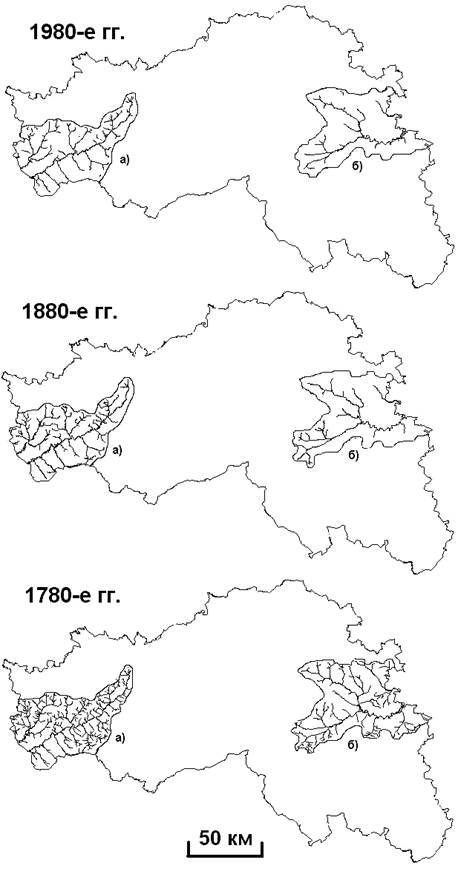

При помощи геоинформационных систем автором работы была произведена обработка карт, включающая их оцифровку, выделение на картах изучаемых компонентов, расчёты количественных показателей компонентов. В результате были определены характеристики речной сети в бассейнах Ворсклы и Тихой Сосны в пределах Белгородской области по состоянию на конец XVIII, конец XIX и конец XX вв. (рис. 1).

Рис. 1. Речная сеть бассейнов: а) Ворсклы и б) Тихой Сосны Белгородской области в 1780-е, 1880-е и 1980-е гг.

Природно-географическая характеристика территории исследования. Белгородская область является административно-территориальной единицей на юге Европейской части России и занимает более трети территории Среднерусского Белогорья, крупного природно-территориального комплекса. В свою очередь Среднерусское Белогорье подразделяется на такие природно-ландшафтные регионы, как Донское Белогорье, Лесостепь Калачской возвышенности, Поосколье, Посеймье и Степное Подонье. Каждый из них состоит из более мелких геосистем – физико-географических районов. На территории Белгородской области располагаются Ворсклинский, Калитвенский, Осколо-Донецкий и Придонской меловой физико-географические районы [9].

Исходя из характеристик рельефа и речной сети, следует отметить, что поверхность области имеет сильное расчленение долинно-балочной сетью с обилием выходов меловых отложений. Густая долинно-балочная сеть сформировала формы рельефа в межбалочных и междолинных участках в виде узких возвышенностей с крутыми выпуклыми склонами. Междуречья на большей части исследуемой территории сложены породами кайнозоя, верхняя часть которых представлена четвертичными лёссовидными суглинками разной мощности. Долины рек в большинстве случаев характеризуются узостью, относительно большой глубиной, активным овражно-балочным расчленением и чётко выраженными поймами. Речные долины имеют ассиметричные склоны, обусловленные действием силы Кориолиса (например, долина р. Ворскла) и влиянием фактора солнечной радиации (например, долина р. Тихая Сосна). Имея относительно густую речную сеть, реки региона не отличаются полноводностью, что объясняется климатом, равнинным характером территории и близостью к водораздельной оси между бассейнами Дона и Днепра.

Антропогенное изменение показателей речной сети. Визуальный анализ состояния речной сети в разные исторические периоды позволяет наблюдать существенные отличия в скорости деградации рек Белгородской области в разных ее частях, примером чему служит исследование бассейнов двух рек примерно одинаковой площади и протяженности – Ворсклы и Тихой Сосны (рис. 1).

В границах Белгородской области площади изучаемых бассейнов рек составили: Ворсклы – 2768 км2, Тихой Сосны – 3211 км2. На начальный период исследования (конец XVIII в.) речная сеть бассейна Ворсклы по протяженности превосходила бассейн Тихой Сосны на 25 %.

В бассейне Ворсклы на конец XVIII в. протяженность и густота рек составляла 1004 км и 0,36 км / км2 соответственно. К концу XIX в. данные показатели составляли 748 км и 0,27 км / км2., а к концу XX в. – 534 км и 0,19 км / км2 соответственно. Если сокращение протяженности рек и их густоты в бассейне Ворсклы за период с конца XVIII в. по конец XIX в. составило 25%, то к концу XX в. показатели деградации речной сети составили 47% от уровня конца XVIII в.

В бассейне Тихой Сосны протяженность и густота рек в конце XVIII в. составляла 737 км и 0,23 км / км2 соответственно. К концу XIX в. данные показатели были равны 357 км и 0,11 км / км2., а к концу XX в. – 316 км и 0,1 км / км2 соответственно. Если с конца XVIII в. по конец XIX в. сокращение длины и густоты речной сети уже составило 52%, то к концу XX в. показатели деградации речной сети увеличились до 57% от уровня конца XVIII в., т.е. деградация рек в рассматриваемом бассейне в XIX-XX вв. привела к сокращению длины и густоты речной сети более чем в 2 раза по сравнению с показателями конца XVIII столетия (табл. 1).

Некоторые показатели изменения речной сети в бассейнах Ворсклы и Тихой Сосны (Белгородская область) за 200 лет.

Бассейн р. Ворскла

Бассейн р. Тихая Сосна

Длина речной сети в км

Густота речной сети в км на км 2

Длина речной сети в км

Густота речной сети в км на км 2

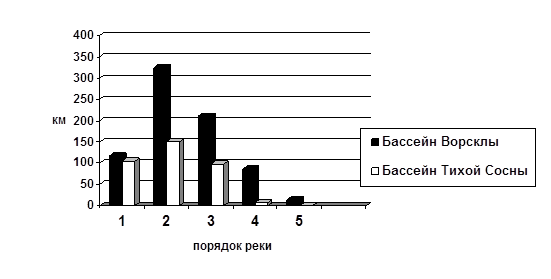

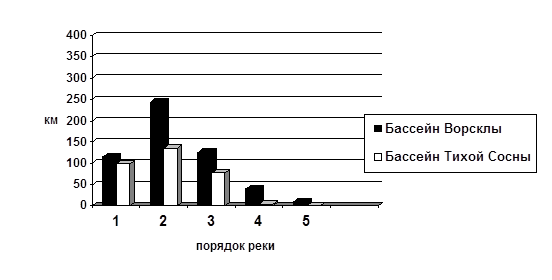

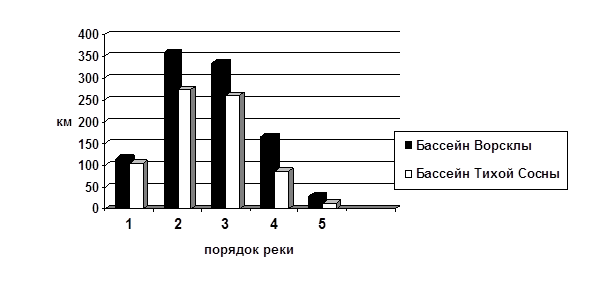

В бассейне Ворсклы в 1780-х гг. суммарная длина рек 1-2 порядков составляла 474 км, а 3-5 порядков – 530 км, к концу XIX в. реки 1-2 порядков имели длину 440 км, 3-4 порядков – 308 км. К настоящему времени длина рек 1-2 порядка сократилась до 359 км, а рек 3-5 порядков – до 175 км. С конца XVIII в. по конец XIX в. произошло сокращение протяженности рек 1-2 порядка на 17%, 3-5 порядков – на 42%. За 200 летний период сокращение речной сети по рекам 1-2 порядка составило 24%, а по рекам 3-5 порядка более чем на 67 %.

В бассейне Тихой Сосны в 1780-х гг. реки 1-2 порядков составляли 378 км, а 3-5 порядков – 530 км, к концу XIX в. эти значения составили 1-2 порядков – 253 км, 3-4 порядков – 104 км. К настоящему времени эти цифры соответствуют по рекам 1-2 порядка — 234 км и 82 км по рекам 3-5 порядков соответственно. С конца XVIII в. по конец XIX в. произошло сокращение протяженности рек 1-2 порядка на 33%, 3-5 порядков – на 71%, а за 200 лет сокращение речной сети по рекам 1-2 порядка составило 38%, а по рекам 3-5 порядка более чем на 77 %.

Сравнительный бассейновый анализ степени деградации речной сети (рис. 1, табл. 2) выявил, что наиболее значительное сокращение длины водотоков произошло в бассейне Тихой Сосны. Наибольшему сокращению подверглись реки 3-го и более высоких порядков, причем особенно сильно этот процесс проявился в верхнем и среднем течении рек. Здесь полностью исчезли реки 5-го порядка уже к концу XIX в., часть из которых в настоящее время является временными водотоками, функционирующими лишь в наиболее влажные сезоны года (рис. 1, 2).

а)

б)

в)

Рис. 2. Длина рек разных порядков в бассейнах изученных рек: а) в 1780-х гг., б) в 1880-х гг., в) в 1980-х гг.

Как видно из расчетов, в результате антропогенной деградации в значительной степени пострадали малые реки уже к концу 1880-х годов, бассейны которых без преувеличения можно назвать зонами экологического бедствия. Скорее всего, столь существенная деградация водоформирующих (3-5 порядков) рек связана со сведением к середине XIX в. значительной части байрачных лесов в их истоковых участках [3]. Негативные изменения с крупными реками изучаемых речных бассейнов оказались незначительными. В частности, р. Ворскла сократилась по длине на 1 км. Расчетные данные длин рек разных порядков за три исторических периода приводятся в таб. 2.

При одинаковой степени освоения территории на востоке, по сравнению с западом, области показатели деградации речной сети несколько выше. Если бассейн Тихой Сосны, по сравнению с бассейном Ворсклы, в конце XVIII в. уступает по протяженности рек лишь на 25%, то уже к концу XIX в. сокращение значений протяженности речной сети пропорционально составляет 41%, и эти тенденции сохраняются к настоящему времени с соответствующими показателями в 47% и 57%.

Следовательно, за исследуемые периоды конца XIX и XX веков, деградация речной сети в общей её протяженности мощнее в бассейне Тихой Сосны.

Источник