- Определение высоты поперечного сечения колонны

- Топографическая карта Россия

- Об этой карте

- Другие топографические карты

- Украина

- Московская область

- Москва

- Ленинградская область

- Беларусь

- Москва

- Краснодарский край

- Самара

- Донецкая область

- Алматы

- Киев

- Санкт-Петербург

- Санкт-Петербург

- Краснодар

- Крымский полуостров

- Новосибирск

Определение высоты поперечного сечения колонны

а) Высота hв сечения верхней части колонны (рис. 1.6. а) определяется из условия обеспечения необходимой жесткости колонны и должна быть равной не менее

| (1.5) |

Принимаем высоту сечения верхней части колонны hв = 450 мм.

б) Высота hн сечения нижней части колонны (рис. 1.6. б, в) – назначается в зависимости от грузоподъемности крана и высоты цеха не менее и равна:

| (1.6) | |

| где, | L1 — | унифицированный размер между разбивочной осью колонны и осью подкрановой балки: L1 = 750 мм для кранов грузоподъемностью Q ≤ 50 т и при отсутствии проходов в надкрановой части колонны; L1 = 1000 мм для кранов грузоподъемностью Q > 80 т, а также при устройстве проходов в надкрановой части колонны; |

| а0 — | привязка наружной грани колонны к разбивочной оси. |

Принимаем высоту сечения нижней части колонны hн = 1000 мм.

Рис. 1.6. Сечения верхней и нижней частей колонны

Расчетно-конструктивная часть

Расчет поперечной рамы каркаса промышленного здания состоит из следующих этапов:

1. составление расчетной схемы;

2. определение нагрузок, действующих на раму, и статический расчет рамы – определение усилий в элементах рамы (колоннах и ригеле) от действующих нагрузок;

3. определение расчетных усилий в колонне рамы в соответствии с возможными сочетаниями действующих нагрузок;

5. расчет решетчатого ригеля рамы, т.е. стропильной фермы.

Определение нагрузок, действующих на раму

На поперечную раму цеха действуют:

· постоянные нагрузки: собственный вес кровли и конструкций покрытия, вес колонн и подкрановых балок, вес стеновых панелей при их опирании на колонны;

· переменные кратковременные: технологические (от мостовых или подвесных кранов);

переменные кратковременные: атмосферные (воздействия снега, ветра).

а) Постоянная нагрузка

Нагрузку от собственного веса кровли и конструкции покрытия обычно принимают равномерно распределенной по длине ригеля. Для этого определяют величину нагрузки на 1 м 2 покрытия, ее удобно вычислять в табличной форме.

Как правило, применяют два вида несущих конструкций покрытия: беспрогонные в виде ребристых железобетонных панелей, либо из листов профнастила по прогонам из прокатных профилей.

Пример определения нагрузки одного из видов покрытия

| Нагрузка | Характеристи-ческая нагрузка, кН/м 2 | Коэффициент надежности по нагрузке  | Предельная расчетная нагрузка, кН/м 2 |

| 1. Еврорубероид 2. Асфальтовая стяжка (t = 30 мм, ρ = 21 кН/м 3 ) 3. Утеплитель (h = 100 мм, ρ = 6 кН/м 3 ) 4. Пароизоляция из одного слоя рубероида 5. Профилированный настил 6. Собственный вес ме-таллоконструкций шатра (стропильных ферм, фонарей и связей) | 0,05 0,63 0,6 0,05 0,16 0,49 | 1,2 1,3 1,2 1,2 1,05 1,05 | 0,06 0,82 0,72 0,06 0,17 0,51 |

| Итого: |  |  | |

Всего, с учетом коэффи-циента надежности по назначению  |  |  |

Расчетная нагрузка на единицу длины ригеля будет равна:

| (1.7) |

б) Снеговая нагрузка

Величина снеговой нагрузки определяется по нормам [2] (определяется студентом самостоятельно) в зависимости от района строительства здания, указанного в задании. В курсовом проекте необходимо запроектировать однопролетное здание с ровной скатной крышей. Снеговая нагрузка на таком покрытии распределяется равномерно. При наличии конструкций светоаэрационного фонаря снеговая нагрузка на покрытии распределяется неравномерно.

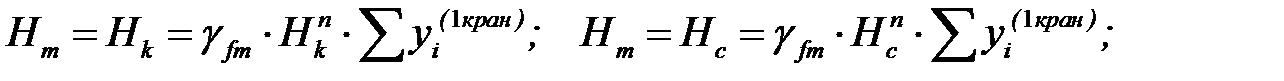

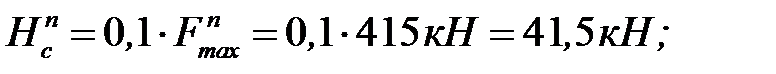

Предельное расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия (конструкции) вычисляется по формуле:

| (1.8) |

| где, | γ fm — | коэффициент надежности по предельному расчетному значению снеговой нагрузки. Определяется в зависимости от заданного среднего периода повторяемости Т. Для объектов массового строительства допускается средний период повторяемости Т принимать равным установленному сроку эксплуатации конструкции. Для производственных зданий Т = 60 лет, соответственно принимаем γ fm = 1,04 (см. т. 1.4.); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Таблица 1.4.

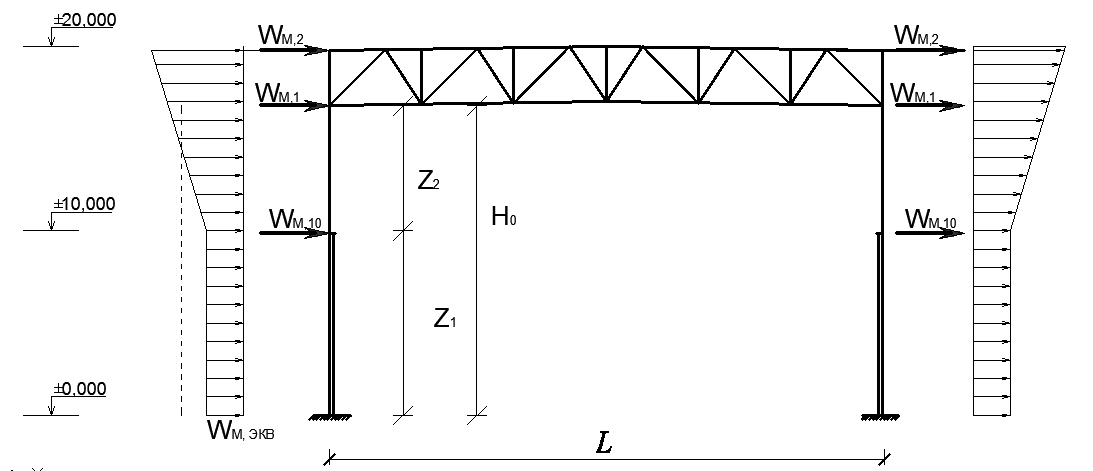

в) Ветровая нагрузка При расчете рамы рассматривают раздельно ветровую нагрузку на колонны рамы и на ригель рамы (рис. 1.8.). Рис. 1.8. Эпюра воздействия ветра 1) Ветровая нагрузка на колонны рамы передается панелями стенового ограждениями, как равномерно распределенная. Предельное расчетное значение равномерно распределенной ветровой нагрузки на колонну рамы определяется по формуле: Рис 1.9. Коэффициент высоты сооружения Сh Типы местности, что окружают здание или сооружение, определяются для каждого расчетного направления ветра отдельно: I – открытые поверхности морей, озер, а также плоские равнины без преград, которые подаются действию ветра на участках длинной не менее, чем 3 км; II – сельская местность с ограждениями (заборами), небольшими сооружениями, домами и деревьями; III – пригородные и промышленные зоны, лесные массивы; IV – городские территории, на которых хотя бы 15 % поверхности заняты зданиями, которые имеют среднюю высоту более 15 м. 2) Ветровая нагрузка на шатер каркаса Ветровая нагрузка, расположенная выше нижнего пояса стропильных ферм приводится к сосредоточенной силе , условно приложенной к нижнему поясу фермы, определяется по следующей формуле:

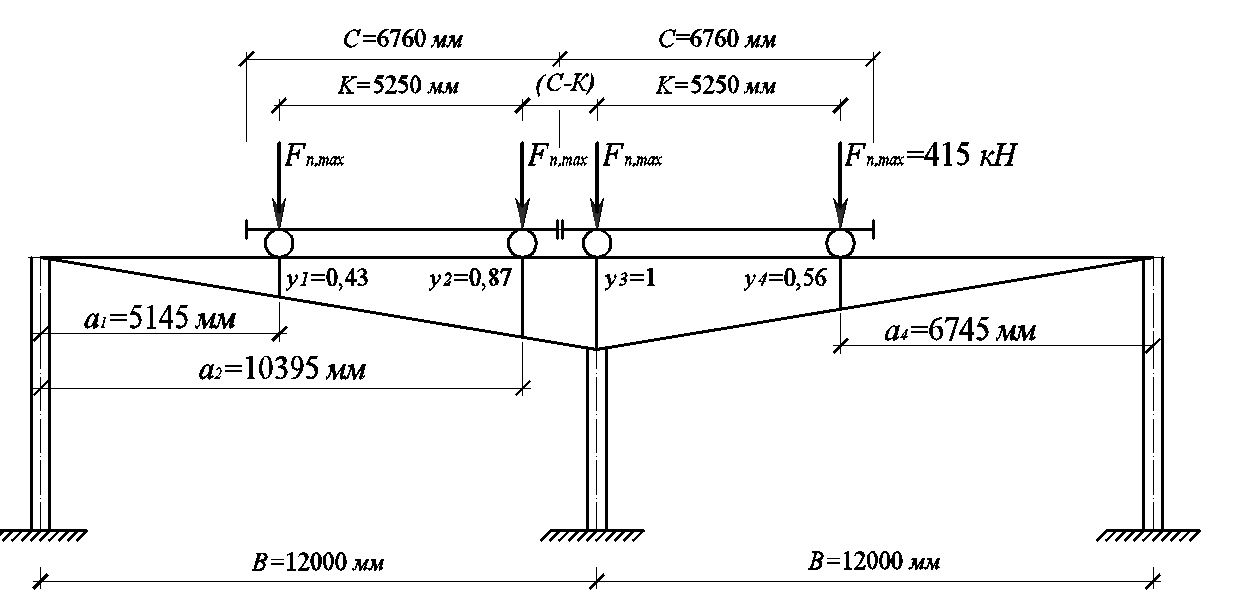

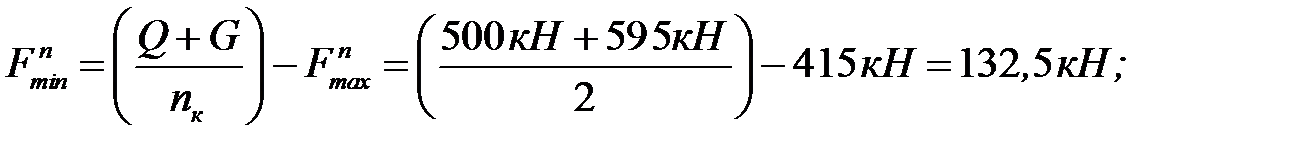

г) Крановые нагрузки При движении мостового крана его колеса передают крановому рельсу вертикальное давление Fm (которое зависит от собственного веса крана, веса груза на крюке крана и положения тележки на крановом мосту) и горизонтальные силы Нm, направленные поперек кранового пути (они возникают из-за торможения тележки, перекосов крана, распирающего воздействия колес при движении по рельсам и др.). Нагрузка на колонны определяется от двух кранов, сблизившихся вплотную. Ее можно определить по линии влияния опорных реакций подкрановых балок при найневыгоднейшем расположении кранов на подкрановых балках (когда два крана сблизились вплотную, а колесо одного из них находится над осью колонны) при максимальном значении суммы ординат «y» линии влияния (рис. 1.11.). При этом определяют вертикальные максимальное давление Dmax и минимальное Рис. 1.11. Схема размещения четырехколесных кранов На подкрановой балке Расчетные предельные значения нагрузок на колонну от мостовых кранов: а) максимальное давления крана Dmax:

|

давление колес на колонну, а также горизонтальную поперечную нагрузку

давление колес на колонну, а также горизонтальную поперечную нагрузку  от боковой силы крана.

от боковой силы крана.

—

—

и

и  :

:

– сумма ординат линии влияния опорных реакций подкрановых балок от одного четырехколесного крана;

– сумма ординат линии влияния опорных реакций подкрановых балок от одного четырехколесного крана; (или

(или  в случае, когда это более невыгодно).

в случае, когда это более невыгодно).