ИПУР ответы на билеты (I семестр) / 61 Повесть временных лет

По́весть временны́х лет (также называемая «Первоначальная летопись» или «Несторова летопись») — наиболее ранний из дошедших до нас древнерусских летописных сводов начала XII века. Известен по нескольким редакциям и спискам с незначительными отклонениями в текстах, внесёнными переписчиками. Был составлен в Киеве.

Охваченный период истории начинается с библейских времён в вводной части и заканчивается 1117 годом (в 3-й редакции). Датированная часть истории Киевской Руси начинается с 852 года, начала самостоятельного правления византийского императора Михаила.

История создания летописи

Автор летописи указан в Хлебниковском списке как монах Нестор, известный агиограф на рубеже XI—XII веков, монах Киево-Печерского монастыря. Хотя в более ранних списках это имя опущено, исследователи XVIII—XIX веков считали Нестора первым русским летописцем, а «Повесть временных лет» — первой русской летописью. Изучение летописания русским лингвистом А. А. Шахматовым и его последователями показало, что существовали летописные своды, предшествовавшие «Повести временных лет». В настоящее время признаётся, что первая изначальная редакция ПВЛ монаха Нестора утрачена, а до нашего времени дошли доработанные версии. При этом ни в одной из летописей нет указаний на то, где именно оканчивается ПВЛ.

Наиболее подробно проблемы источников и структуры ПВЛ были разработаны в начале XX века в трудах академика А. А. Шахматова. Представленная им концепция до сих пор играет роль «стандартной модели», на которую опираются или с которой полемизируют последующие исследователи. Хотя многие ее положения подвергались, зачастую вполне обоснованной, критике, но разработать сопоставимую по значимости концепцию пока не удалось.

Вторая редакция читается в составе Лаврентьевской летописи (1377 год) и других списках. Третья редакция содержится в составе Ипатьевской летописи (старейшие списки: Ипатьевский (XV век) и Хлебниковский (XVI век))[3]. В одну из летописей второй редакции под годом 1096 добавлено самостоятельное литературное произведение, «Поучение Владимира Мономаха», датируемое 1117 годом.

По гипотезе Шахматова (поддержанной Д. С. Лихачевым и Я. С. Лурье) первый летописный свод, названный Древнейшим, был составлен при митрополичьей кафедре в Киеве, основанной в 1037 году. Источником для летописца послужили предания, народные песни, устные рассказы современников, какие-то письменные агиографические документы. Древнейший свод продолжил и дополнил в 1073 монах Никон, один из создателей Киевского Печерского монастыря. Затем в 1093 игуменом Киево-Печерского монастыря Иоанном был создан Начальный свод, который использовал новгородские записи и греческие источники: «Хронограф по великому изложению», «Житие Антония» и др. Начальный свод фрагментарно сохранился в начальной части Новгородской первой летописи младшего извода. Нестор переработал Начальный свод, расширил историографическую основу и привёл русскую историю в рамки традиционной христианской историографии. Он дополнил летопись текстами договоров Руси с Византией и ввёл дополнительные исторические предания, сохранённые в устной традиции.

По версии Шахматова первую редакцию ПВЛ Нестор написал в Киево-Печерском монастыре в 1110—1112 годах. Вторая редакция была создана игуменом Сильвестром в киевском Выдубицком Михайловском монастыре в 1116. По сравнению с версией Нестора была переработана заключительная часть. В 1118 составляется третья редакция ПВЛ по поручению новгородского князя Мстислава I Владимировича.

Содержание. Летопись вобрала в себя в большом количестве материалы сказаний, повестей, легенд, устные поэтические предания о различных исторических лицах и событиях. Многие рассматривают её как основной источник по начальному периоду русской истории, иногда необоснованно отбрасывая другие источники, если они противоречат «Повести временных лет».

В «Повести временных лет» записаны легенды о происхождении славян, их расселении по Днепру и вокруг озера Ильмень, столкновении славян с хазарами и варягами, призвании новгородскими славянами варягов-русь с Рюриком во главе (призвание варягов) и образовании государства Русь. Предания, записанные в ПВЛ, представляют собой практически единственный источник сведений по формированию первого древнерусского государства и первым русским князьям. Имена Рюрика, Синеуса, Трувора, Аскольда, Дира, Вещего Олега не встречаются в других синхронных источниках, хотя делаются попытки отождествить некоторых исторических персонажей с перечисленными князьями.

При написании летописи использовались документы из княжеского архива, что позволило сохранить до нашего времени тексты русско-византийских договоров 911, 944 и 971 годов. Часть сведений бралась из византийских источников. Русский набег на Царьград в 860 году описывается по переводу хроники Георгия Амартола, о более ранних временах брались сюжеты из хроники Иоанна Малалы. По словам известного русского филолога Д. С. Лихачева, ПВЛ являлась «не просто собранием фактов русской истории и не просто историко-публицистическим сочинением, связанным с насущными, но преходящими задачами русской действительности, а цельной литературно изложенной историей Руси».

Источник

Хронологические рамки и особенности датировки

«Повесть временных лет» охватывает собой огромный исторический период от библейского потопа до 10-х годов XII века. При этом летописное повествование четко распадается на две неравные части: череду погодных, т. е. разделенных по годам записей, начиная 6360 г. (т.е. с 852 г.), и вступительную часть, такого деления не имеющую.

В Средние века в Европе летописные хроники обыкновенно начинались от сотворения мира, однако у русского автора были серьезные причины несколько омолодить свое повествование. Так вслед за рассказом о разделе земель сыновьями Ноя он прослеживает расселение народов по Европе, отождествляя при этом славян с некими «нориками» из числа потомков Иафета. Затем подробно повествует о нравах и обычаях различных реальных и мифических племен – халдеев, вавилонян, индейцев, сирийцев, рахман, гилий и амазонок. Значительное место среди этих рассказов занимает и повествование о разных славянских племенах – полянах, древлянах, радимичах, вятичах и других, а также ближайших соседях Руси – уграх, варягах, половцах.

Так в этом обширном историческом введении в летопись, автором которого большинство считают Нестора, предки древних славян оказываются надежно вписанными в число семидесяти двух библейских народов, разошедшихся по земле после вавилонского столпотворения. Сами славяне, таким образом, получают статус одного из древнейших, а значит, по средневековым понятиям, наиболее уважаемых обитателей Европы.

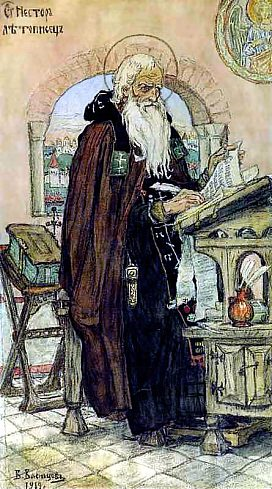

Нестор-лесописец, с картины В. Васнецова

вои особенности имеет и датированная часть «Повести временных лет». Так, несмотря на то, что расположение событий по годам соблюдалось, по-видимому, уже в своде Никона, современному читателю может иногда показаться, что летописец еще до конца не овладел техникой такого аналитического повествования. Так, например, из статьи под 6370 г. (т. е. 862 г.) можно почерпнуть сведения и о призвании Рюрика новгородцами, и о населении варягов по древнерусским землям, и тут же о смерти Синеуса и Трувора через два года. При этом статья 6372 (864) г. осталась в летописи незаполненной. Другим примером накладки с летосчислением можно назвать наличие в «Повести временных лет» целых двух статей под 6393 (т. е. 945) годом, очевидно, наполненных сведениями, которые автор заимствовал из разных источников.

Читая «Повесть временных лет», необходимо учитывать, что летописец ведет летосчисление от сотворения мира, тогда как в современном европейском календаре принят счет лет от начала нашей эры, т. е. от рождества Христова и разница между двумя календарями составляет 5508 лет.

Особую проблему составляет хронологическая приуроченность отдельных событий из славянской истории, которую русский летописец, по-видимому, пытался датировать, соотнося их с событиями истории византийской. Например, не совсем правдоподобно выглядит в исполнении летописца рассказ об Игоре Рюриковиче. Сначала под 6411 г. «Повесть» сообщает о том, что малолетний Игорь, ранее оставленный Рюриком на попечение Олега, вырос и ему привели жену Ольгу, и лишь под 6453 г. в летописании упоминается сын князя «детеск» Святослав. Несложно подсчитать, что к моменту женитьбы Игорю было более 24 лет – возраст для Древней Руси весьма солидный. Рождение же ребенка пятидесятилетней Ольгой, которая к тому же через десять лет смогла показаться красавицей и вызвать брачные притязания византийского императора и вовсе наводит на мысль либо о желании и летописца рассказать исторический анекдот, либо о допущенной им серьезной путанице с датировкой.

Источник

Временные рамки повести временных лет

Летописание, как специфический литературный жанр, зародилось в Киеве в конце X века. Первым летописным сводом Древней Руси был Киевский летописный свод 996 — 997 годов. Позднее, в 1037 — 1039 годах, он перерабатывался и вошел в состав древнейшего Киевского свода, который велся при храме св. Софии по повелению кн. Ярослава Мудрого. Этот свод впоследствии также многократно перерабатывался и переписывался иноками Киево-Печерского монастыря, пока не принял окончательный вид и стал называться «Повестью временных лет».

Эта дошедшая до нас летопись излагает события русской истории до 10-х годов XII века. Ее первая редакция была составлена около 1113 года Нестором, монахом Киево-Печерского монастыря, по заказу кн. Святополка II Изяславича. Ее вторая редакция относится к 1116 году и была составлена Сильвестром, игуменом Киевского Выдубицкого монастыря, для кн. Владимира Мономаха. А в 1118 году в Переяславле безымянным летописцем была создана третья редакция «Повести временных лет» для князя Мстислава Владимировича.

Повесть временных лет: Современный текст (с комментариями);

| ЧАСТЬ 1 | ЧАСТЬ 2 | ЧАСТЬ 3 | ЧАСТЬ 4 | ЧАСТЬ 5 |

ОТ РУСИ ДРЕВНЕЙ ДО ИМПЕРИИ РОССИЙСКОЙ

Литература по теме:

Лихачев Д.С. Великое наследие (Классические произведения литературы Древней Руси) М., Современник, 1980.

Никитин А.Л. Инок Иларион и начало русского летописания. Исследование и тексты. М., 2003.

Источник