ВОЗДУШНЫЙ БАССЕЙН И ЕГО ОХРАНА

26.5.1. Воздушный бассейн — воздушное пространство в пределах города или промышленного предприятия, являющееся источником воздуха, необходимого для жизни (человека, животных, растений), а также используемого для различных технологических процессов, систем вентиляции, отопления и т. д.

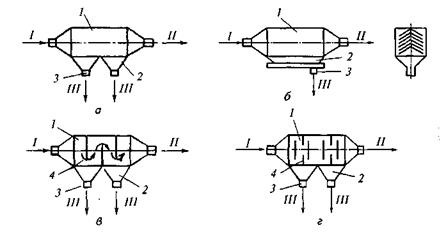

Рис. 26.1.Пылеосадочные камеры:

а — полая; б—с горизонтальными полками; в, г — с вертикальными перегородками; /— запыленный газ; //—очищенный газ; .III— пыль; /—корпус; 2— бункер; 3— штуцер для удаления пыли; 4 — перегородки

До последнего времени принято было считать, что верхняя граница воздушного бассейна проходит над самым высоким местным зданием или сооружением. Правильно ли это?

В современных условиях воздушный бассейн большинства городов подвергается непрерывному загрязнению выбросами промышленных предприятий, автотранспорта, отопительных сооружений и т. п.

Освобождение воздушного бассейна от загрязнений естественным путем (ветром, воздушными потоками) происходит далеко не всегда и не в полной мере. Обычно для оздоровления воздушных бассейнов достаточно: а) использовать естественную или искусственную вентиляцию; б)обеспечить герметизацию оборудования; в) использовать установки для газоочистки и регенерации выбросов.

Дополнительным средством является увеличение высоты дымовых труб (до 300м) 1 .

1 Исходя из современного подхода к проблемам экологии, такое решение нельзя считать безупречным.

Промышленные предприятия, выделяющие производственные вредности (газ, дым, копоть, пыль), не допускается располагать с наветренной стороны (по отношению к жилищным застройкам).

Пыль и дым являются аэрозолями, дисперсными системами, состоящими из мелких твердых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в газовой среде. При этом дым — аэрозоль с частицами размером 0,1—10,0 мкм. В отличие от составляющих пыль частиц (более грубодисперсной системы) частицы дыма практически не оседают под действием силы тяжести.

26.5.2. Пылеулавливание —важная технологическая и санитарно-гигиеническая проблема. Современная техника позволяет проводить операции пылеулавливания весьма эффективно. При этом основная доля уловленной пыли, содержащей ценные компоненты, утилизируется. Таким образом, операция пылеулавливания является важной составной частью комплекса ресурсосберегающих технологий.

Различают следующие основные виды пылеуловителей (рис. 26.1— 26.6):

а) гравитационные (главным образом пылеосадочные камеры);

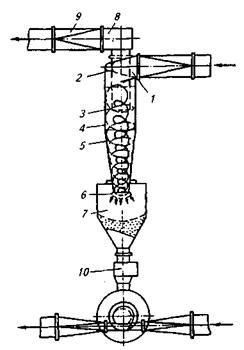

б) инерционные сухого типа (главным образом циклоны 2 , в которых пылевой поток резко меняет направление своего движения, что способствует выпадению частиц пыли);

2 От греч. kyklon — кружащийся.

Рис. 26.2.Циклон (общий вид и схема движения газа):

/ — входной патрубок; 2 — винтообразная крышка; 3 — выхлопная труба; 4 — корпус (цилиндрическая часть циклона); 5— корпус (коническая часть циклона); 6— пылевыпускное отверстие; 7—бункер; 8— улитка для вывода газа; 9— газоход очищенных газов; 10— пылевой затвор

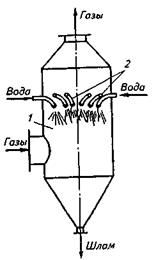

Рис. 26.3.Полый форсуночный скруббер: 1 — корпус; 2—форсунки

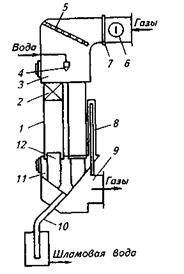

26.4.Центробежный скруббер батарейного типа:

/ — рабочие элементы; 2 — двухлопастный завихри-тель; 3 — камера загрязненного газа; 4 — цельнофа-кельная форсунка для подачи орошающей жидкости; 5— газораспределительное устройство; б— люк для периодической очистки сетки; 7—сетка для улавливания мусора; 8— устройство для выравнивания давления; 9—камера чистого газа; 10— сливной патрубок; //—шламовая камера; 12— соединительные трубы

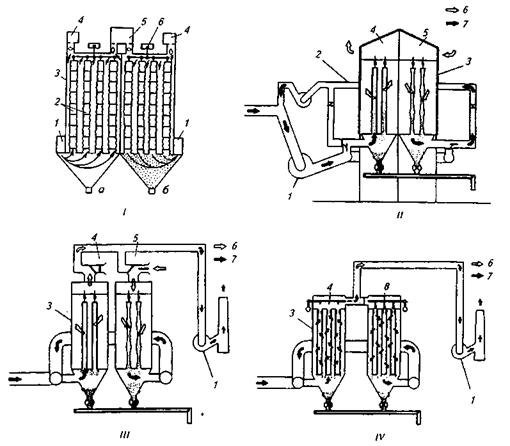

Рис. 26.6.Рукавные фильтры:

/- обычные (а — режим фильтрации; б- режим регенерации; 1 — газопровод загрязненного газа- 2- рука-м™ K u P 7£’ воздухопровод продувочного воздуха; 5- газопровод чистого газа; 6- механизм встряхи-™?v U

IV — новые типы ( У/ Т ° 6 Р атная продувка при избыточном давлении; III- то же, под разрежени-™i™»1™Т ЬСНаЯ с Продувка; ‘-Дымосос; 2-коллектор обратной продувки; .?-рукавный фильтр; 4-режим фильтрации; 5- режим регенерации; 6- очищенный газ; 7- запыленный газ;*- импульсная продувка)

в) инерционные мокрого типа с использованием жидкости (обычно воды или воды со смачивающими добавками) — различного типа центробежные скрубберы 1 , скрубберы Вентури 2 ;

г) барботеры, в которых дымовые газы проходят через слой жидкого растворителя (барботирование — про-давливание газа через слой жидкости);

1 От англ, scrub — чистить.

2 По имени итальянского ученого Дж. Вентури.

д) матерчатые, или тканевые (рукавные), фильтры, в которых пыль оседает на ткани; тканевые рукава периодически встряхивают, и осевшая на них пыль ссыпается в пылесборники;

е) электрофильтры и др.

Остаточное содержание пыли в очищенном газе обычно измеряют в г/см 3 или г/м 3 , а к.п.д. пылеуловителей рассчитывают по следующей формуле:

где (Qисх — содержание пыли до очистки; Qо.г — содержание пыли в очищенном газе.

К.п.д. циклонов и скрубберов 70— 90 %; выходящие из них очищенные газы иногда называют получистыми.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Водные ресурсы — это воды, пригодные для использования; практически это все воды гидросферы, т. е. воды рек, озер, водохранилищ, морей и океанов, подземные воды, почвенная влага, вода (льды) ледников, водяные пары атмосферы.

Водные ресурсы Земли теоретически считались неисчерпаемыми, так как при рациональном использовании они непрерывно возобновляются в процессе круговорота. Однако в настоящее время это утверждение уже проблематично, так как: 1) имеет место непрерывный заметный рост потребления воды; 2) наблюдается быстровозрастающее загрязнение речных, озерных и даже морских вод, вызванное увеличивающимся сбросом в них сточных вод.

Для обезвреживания сбрасываемых сточных вод расходуется значительное количество чистой речной воды (на единицу объема сточной воды необходимо затратить 10—15 объемов чистой).

Для выхода из данной ситуации необходимо: 1) организовать повторное использование сточных вод; 2) уменьшить расход воды на единицу продукции и постепенно переходить на «сухие» технологии.

Ниже приведены характеристики основных терминов, используемых в технической литературе.

Водное хозяйство— отрасль народного хозяйства, занимающаяся изучением водных ресурсов и комплексным использованием водных ресурсов, охраной подземных и поверхностных вод от загрязнения и истощения, а также транспортировкой их к месту назначения (потребления).

Водопотребители— отрасли, которые изымают (часть безвозвратно) воду из ее источников (рек, водоемов, водоносных пластов). Это промышленность, коммунальное хозяйство, сельское хозяйство.

Водопользователи— отрасли, которые используют не саму воду, а ее энергию или водную среду: гидроэнергетика, водный транспорт, рыбоводство.

Потребители и пользователи предъявляют к водным ресурсам разные требования, поэтому все вопросы водохозяйственного строительства целесообразно решать комплексно.

Источник

Воздушный бассейн и источники его загрязнения

КОНТРОЛЬНО-КУРСОВАЯ РАБОТА

«Организация охраны воздушного бассейна»

Выполнил: Цой И.С

студент гр. 720781

Проверила: Соломыкова Л. В

Глава 1. Воздушный бассейн и его современное состояние. 4

1.1. Воздушный бассейн и источники его загрязнения. 4

1.2. Текущее состояние воздушного бассейна в мире. 10

1.3. Текущее состояние воздушного бассейна в Тульской области. 15

Глава 2. Организация охраны воздушного бассейна. 21

2.1. Охрана воздушного бассейна. 21

2.2. Правовое и нормативное регулирование охраны воздушного бассейна 26

2.3. Охрана воздушного бассейна в Тульской области. 28

Список используемой литературы.. 34

Введение

На рубеже XX-XXI веков перед человечеством встала новая глобальная проблема – загрязнение воздушных бассейнов городов. Тысячи промышленных предприятий буквально «сжирают» кислород, выбрасывают в воздух миллионы тонн самых разнообразных вредных и токсичных отходов, превращая в мертвую пустыню окружающие их территории. Если к выбросам промышленного производства добавить вред наносимой окружающей среде от автомобилей, то картина складывается еще более удручающая. Поэтому естественно эта тема сейчас актуальна.

К счастью, история научила человечество делать правильные выводы из совершаемых ошибок, и сегодня мировое сообщество тратит миллиарды долларов на то, чтобы замедлить, а затем свести на нет все те негативные факторы воздействия на окружающую среду, к которым привел технический прогресс. Наша страна не составляет исключения. Конечно, затраты России на решение этой проблемы несопоставимы с затратами развитых стран, но это вопрос времени.

Целью данной контрольно-курсовой работы является рассмотрение организации охраны воздушного бассейна.

Названная цель предопределила и следующие главные задачи работы:

· рассмотреть основные источники загрязнения воздушного бассейна;

· проанализировать современное состояние воздушного бассейна в мире и отдельно в Тульской области;

· рассмотреть основные проекты по охране воздушного бассейна как в мире в целом, так и в Тульской области отдельно;

· проанализировать правовое и нормативное регулирование охраны воздушного бассейна.

В работе мною предложены ряд законов и постановлений, которые подтверждают ту или иную информацию и обосновывают мои высказывания.

Глава 1. Воздушный бассейн и его современное состояние

Воздушный бассейн и источники его загрязнения

Атмосфера представляет собой воздушную оболочку земли, состоящую из смеси газов. В зависимости от распределения температуры атмосферу подразделяют на тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу, экзосферу.

Атмосферный воздух – неисчерпаемый ресурс, однако в отдельных районах земного шара он подвергается столь сильному антропогенному воздействию, что возникает вопрос о качественном изменении воздуха в результате атмосферного загрязнения.

Воздушный бассейн — воздушное пространство в пределах территории населенного пункта или промышленного предприятия. Верхнюю границу воздушного бассейна условно принято считать проходящей над самым высоким зданием или сооружением.

Процессы и источники загрязнения приземной атмосферы многочисленны и разнообразны. По происхождению они подразделяются на антропогенные и природные.

К природным источникам загрязнения относятся: извержения вулканов, пыльные бури, лесные пожары, пыль космического происхождения, частицы морской соли, продукты растительного, животного и микробиологического происхождения. Уровень такого загрязнения рассматривается в качестве фонового, который мало изменяется со временем.

Природные загрязнители приземной атмосферы представлены главным образом оксидами азота, серы, углерода, метаном и другими углеводородами, радоном, радиоактивными элементами и тяжелыми металлами в газообразной и аэрозольной формах. Твердые аэрозоли выбрасываются в атмосферу не только обычными, но и грязевыми вулканами.

При фотохимических реакциях образуются озон, серная и азотная кислоты, разнообразные фотооксиданты, сложные органические соединения и эквимолярные смеси сухих кислот и оснований, атомарный хлор. Фотохимическое загрязнение атмосферы заметно возрастает в дневное время и в периоды солнечной активности.[1]

В последний период существенно увеличилось антропогенное загрязнение атмосферы, под которым понимается поступление в нее и насыщение ее веществами, обычно отсутствующими или содержащимися в ней в меньших количествах, что может привести к ухудшению качества атмосферы, нарушению экологического баланса и естественных процессов в биосфере, ухудшению условий жизнедеятельности общества и причинить вред здоровью людей.

Антропогенные источники загрязнения обусловлены хозяйственной деятельностью человека. К ним следует отнести:

1. Сжигание горючих ископаемых, которое сопровождается выбросом 5 млрд. т.углекислого газа в год. В результате этого за 100 лет (1860 – 1960 гг.) содержание СО2 увеличилось на 18 % (с 0,027 до 0,032%).За последние четыре десятилетия темпы этих выбросов значительно возросли.

2. Работа тепловых электростанций, когда при сжигании высокосернистых углей в результате выделения сернистого газа и мазута образуются кислотные дожди.

3. Выхлопы современных турбореактивных самолетов с оксидами азота и газообразными фторуглеводородами из аэрозолей, которые могут привести к повреждению озонового слоя атмосферы (озоносферы).

4. Производственная деятельность.

5. Загрязнение взвешенными частицами (при измельчении, фасовке и загрузке, от котельных, электростанций, шахтных стволов, карьеров при сжигании мусора).

6. Выбросы предприятиями различных газов.

7. Сжигание топлива в факельных печах, в результате чего образуется самый массовый загрязнитель – монооксид углерода.

8. Сжигание топлива в котлах и двигателях транспортных средств, сопровождающееся образованием оксидов азота, которые вызывают смог.

9. Вентиляционные выбросы (шахтные стволы).

10. Вентиляционные выбросы с чрезмерной концентрацией озона из помещений с установками высоких энергий (ускорители, ультрафиолетовые источники и атомные реакторы) при ПДК в рабочих помещениях 0,1 мг/м 3 . В больших количествах озон является высокотоксичным газом.

Наиболее опасные процессы антропогенного загрязнения: сгорание топлива и мусора, ядерные реакции при получении атомной энергии, испытаниях ядерного оружия, металлургия и горячая металлообработка, различные химические производства, в том числе переработка нефти и газа, угля.

Газообразные выбросы образуют соединения углеводорода, серы и азота. По оценочным данным за последние 100 лет в атмосферу вследствие сжигания различных видов топлива выделилось около 250 млрд т углекислого газа, в то время как за все предшествующее время было выделено 350 млрд т.

Главными антропогенными загрязнителями атмосферного воздуха кроме крупнотоннажных оксидов серы, азота, углерода, пыли и сажи являются сложные органические, хлорорганические и нитросоединения, техногенные радионуклиды, вирусы и микробы. Наиболее опасны широко распространенные в воздушном бассейне России диоксин, бенз(а)пирен, фенолы, формальдегид, сероуглерод. Тяжелые металлы, находящиеся в приземной атмосфере Подмосковья, преимущественно в газообразном состоянии, и поэтому их нельзя уловить фильтрами. Твердые взвешенные частицы представлены главным образом сажей, кальцитом, кварцем, гидрослюдой, каолинитом, полевым шпатом, реже сульфатами, хлоридами. В снеговой пылиспециально разработанными методами обнаружены окислы, сульфаты и сульфиты, сульфиды тяжелых металлов, а также сплавы и металлы в самородном виде.

В Западной Европе приоритет отдается 28 особо опасным химическим элементам, соединениям и их группам. В группу органических веществ входят акрил, нитрил, бензол, формальдегид, стирол, толуол, винилхлорид, анеорганических – тяжелые металлы (As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni, V), газы (угарный газ, сероводород, оксиды азота и серы, радон, озон), асбест. Преимущественно токсическое действие оказывают свинец, кадмий. Интенсивный неприятный запах имеют сероуглерод, сероводород, стирол, тетрахлорэтан, толуол. Ореол воздействия оксидов серы и азота распространяется на большие расстояния. Вышеуказанные 28 загрязнителей воздуха входят в международный реестр потенциально токсичных химических веществ.

Основные загрязнители воздуха жилых помещений – пыль и табачный дым, угарный и углекислый газы, двуокись азота, радон и тяжелые металлы, инсектициды, дезодоранты, синтетические моющие вещества, аэрозоли лекарств, микробы и бактерии.

Загрязненная приземная атмосфера вызывает рак легких, горла и кожи, расстройство центральной нервной системы, аллергические и респираторные заболевания, дефекты у новорожденных и многие другие болезни, список которых определяется присутствующими в воздухе загрязняющими веществами и их совместным воздействием на организм человека. Результаты специальных исследований, выполненных в России и за рубежом, показали, что между здоровьем населения и качеством атмосферного воздуха наблюдается тесная положительная связь.

Аэрозоли — это твердые или жидкие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе. Твердые компоненты аэрозолей в ряде случаев особенно опасны для организмов, а у людей вызывают специфические заболевания. В атмосфере аэрозольные загрязнения воспринимаются в виде дыма, тумана, мглы или дымки. Значительная часть аэрозолей образуется в атмосфере при взаимодействии твердых и жидких частиц между собой или с водяным паром. Большое количество пылевых частиц образуется также в ходе производственной деятельности людей.

Основными источниками искусственных аэрозольных загрязнений воздуха являются ТЭС, которые потребляют уголь высокой зольности, обогатительные фабрики, металлургические, цементные, магнезитовые и сажевые заводы. Постоянными источниками аэрозольного загрязнения являются промышленные отвалы — искусственные насыпи из переотложенного материала, преимущественно вскрышных пород. Источником пыли и ядовитых газов служат массовые взрывные работы.[2]

Фотохимический туман представляет собой многокомпонентную смесь газов и аэрозольных частиц первичного и вторичного происхождения. В состав основных компонентов смога входят озон, оксиды азота и серы, многочисленные органические соединения перекисной природы, называемые в совокупности фотооксидантами. Фотохимический смог возникает в результате фотохимических реакций при определенных условиях: наличии в атмосфере высокой концентрации оксидов азота, углеводородов и других загрязнителей, интенсивной солнечной радиации и безветрия иличень слабого обмена воздуха в приземном слое при мощной и в течение не менее суток повышенной инверсии. Смоги — нередкое явление над Лондоном, Парижем, Лос-Анджелесом, Нью-Йорком и другими городами Европы и Америки. По своему физиологическому воздействию на организм человека они крайне опасны для дыхательной и кровеносной системы и часто бывают причиной преждевременной смерти городских жителей с ослабленным здоровьем.

На загрязнение воздушного бассейна большое влияние оказывает выпадение кислотных соединений. Сегодня серно- и азотокислотные осадки выпадают на значительных территориях Российской Федерации. Как правило, они образуются в зоне действия предприятий цветной металлургии и химической переработки сернистого газового конденсата, а также на траекториях переноса воздушных масс от этих предприятий. Так, в районе Норильска сернокислотные осадки отравили тундру, озера и животный мир на многие сотни километров вокруг. Сернокислотные выбросы предприятий Норильска доносятся с дождями до Канады.

Серьезные отрицательные последствия для человека и других живых организмов влечет за собой загрязнение воздуха хлорфторметанами, или фреонами.Их используют в холодильных установках, в производстве полупроводников и аэрозольных баллончиков. Утечка фреонов приводит к появлению их у тонкого озонового слоя в стратосфере. При разложении фреонов под действием ультрафиолетовых лучей выделяются хлор и фтор, которые взаимодействуют с озоном. Есть опасность, что слой озонового экрана резко уменьшится и это приведет к росту числа заболеваний раком кожи из-за проникновения на землю жесткого ультрафиолетового излучения. Утончение озонового экрана, появление «озоновых» дыр отмечено над территориями Антарктиды, Австралии, Южной Америки, некоторых районов Евразии.

Основными районами трансграничного влияния на атмосферу России являются:

Западная и Восточная Европа (особенно Германия и Польша);

Северо-восточные районы Эстонии (район добычи ипереработки сланцев);

Украина (радиоактивное загрязнение в районе Чернобыля, высокая концентрация промышленных узлов в центральной части, в Харьковской области и Донбассе);

Северо-западный Китай (радиоактивное загрязнение);

Северная Монголия (горнопромышленные районы).

К основным районам трансграничного влияния России на атмосферу сопредельных территорий относятся:

Кольский п-ов (горнопромышленные районы) – на Финляндию и Норвегию;

Санкт-Петербургский промышленный узел – на Финляндию и Эстонию;

Южный Урал (промышленное и радиоактивное загрязнение) – на Казахстан;

Новая Земля, Карское и Баренцево моря – возможен разнос радиоактивного загрязнения на сопредельные территории.

Источник