- Алупкинский парк. Нижний парк

- Львиная терраса

- Фонтан слёз

- «Кошкин глаз»

- Пальмовая аллея

- А фонтан-то не настоящий! В Воронцовском дворце вместо шедевра установлен новодел

- def

- Интересно-развлекательный философско-литературно-музыкальный кинофотоблог о путешествиях

- Крым. Воронцовский дворец

- « Предыдущие записи| Следующие записи »

- Фонтан «Трильби»: легенды и реалии

Алупкинский парк. Нижний парк

Придворцовая часть Алупкинского парка резко отличается от Верхнего. Она создавалась по принципу регулярных парков с чёткой, строгой планировкой, фигурной стрижкой растений. Здесь ровные террасы спокойно спускаются к морю, и главным средством эмоционального воздействия является цвет: мягкая бирюза морских далей, яркая голубизна неба и обилие разнообразных цветов, которые цветут в разное время года, сменяя друг друга, вьются по стенам дворца, ковром расстилаются по земле. Радуют взор крупные, нежные розы, ярко-оранжевая текома, тонкое кружево бледно-сиреневой глицинии, пышные грозди индийской сирени, многоцветные узоры клумб.

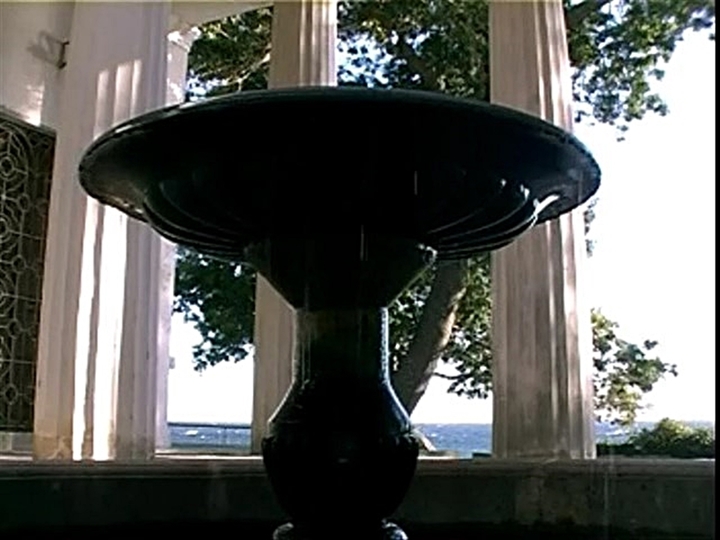

В центре партера перед южным фасадом дворца находятся два каскадных фонтана, высеченные из белого мрамора. Вода их, наполняя две чаши, расположенные друг над другом, стекает в водоём, а затем каскадом падает вниз.

Львиная терраса

Ко входу во дворец подводит широкая лестница из диабаза, украшенная скульптурами львов. Внизу — «спящий лев» работы итальянского скульптора Бонанни. Мастер великолепно передает состояние сильного, могучего животного, скованного крепким сном. Остальные пять львов сделаны в мастерской Бонанни. Выше «спящего льва» расположена пара «пробуждающихся», а у входа стоят «бодрствующие львы», как бы охраняющие дворец.

Мраморные фонтаны, вазы и скульптуры хорошо сочетаются со светлой, глубокой нишей входа во дворец.

Осенью 1898 г. Шаляпин, Рахманинов и другие артисты давали здесь концерт, о котором писалось: «Он проходил на террасе Воронцовского дворца под открытым небом при свете луны и звезд, с двумя канделябрами на рояле. Но Сергей Васильевич (Рахманинов) играл всё наизусть, и даже при аккомпанементе свечи ему не понадобились. Было чудесно!».

Фонтан слёз

На второй террасе у библиотечного корпуса посреди цветника находится фонтан, повторяющий в миниатюре формы больших каскадных фонтанов. Там же, в тени зелёной беседки, увитой глицинией, установлен «Фонтан слёз», вариант известного бахчисарайского фонтана, воспетого А. С. Пушкиным. Вода небольшими каплями падает из одной чаши в другую, образуя тихий, ровный ритм капель — «слёз». Подпорные стены террас украшают еще два фонтана: фонтан амуров (у библиотечного корпуса) и фонтан «Раковина» (у спуска с львиной террасы).

В пору цветения высеченными из мрамора кажутся и огромные цветы магнолии, величаво покоящиеся на блестящих темных листьях. Этим деревом, у библиотечного корпуса, как бы завершается оформление первой террасы.

Склоны между первой и второй террасами обсажены стрижеными кустами буксуса балеарского, лавра благородного, вечнозеленой калины, фотинии, образующими сплошную зеленую стену.

Ближе к морю, ввиду сложного рельефа местности и наличия густой естественной растительности, парк развивался в ландшафтном стиле.

В Нижнем парке есть еще одни небольшой участок, оформленный в стиле регулярных парков, — это район пальмовой аллеи, к западу от дворца. Спустившись с львиной террасы, туда можно пройти по широкой парковой дорожке, обсаженной стрижеными вечнозелеными кустарниками.

В нескольких местах в зелени стоят тёмные изваяния, так называемые «каменные бабы». Они были найдены в степном Крыму в 40-х годах XIX в. Такие скульптуры обычно ставили на могилах погибших половецких воинов (XI–XII вв).

«Кошкин глаз»

В Нижнем парке постоянно слышен шум падающей воды. Из источников, которые питают Верхний парк, вода течёт по специально сделанным руслам в Нижний и, образуя здесь водопады и каскады, с шумом сбегает в море. В восточной части парка в роще близ моря находится один из самых крупных, так называемый большой каскад. В западной части, у дорожки, ведущей от дворца к пальмовой аллее, расположен источник «Кошкин глаз». При взгляде на него создается впечатление, что в толстом камне пробито отверстие, из которого в водоём падает вода. На самом деле впечатление отверстия создается искусно замаскированным соединением двух камней.

Пальмовая аллея

Достопримечательностью западной части парка является уже упоминавшаяся пальмовая аллея, которая протянулась более чем на 100 метров. По обе стороны её посажены китайские веерные пальмы, между ними — розы, оживляющие однообразный ритм пальмовых стволов. Кусты индийской сирени, форзиции, айвы японской дополняют пейзаж. Декоративный эффект создают кусты стриженого тиса, которым придана форма куба, конуса, шара. Особенно величественной кажется здесь секвойя, гордо возвышающаяся над ровным зеленым партером. Интересно, что даже кроне этого гиганта придана геометрическая форма.

Здесь, в одном из самых красивых мест Алупкинского парка, был установлен памятник красногвардейцам, павшим в борьбе за Советскую власть в 1918–1920 гг.

Ниже пальмовой аллеи к морю спускается пейзажная часть парка. На пологом склоне растут могучие, развесистые платаны.

Если в Верхнем парке из пирамидальных кипарисов создавались плотные посадки (своеобразные кулисы или монументальные аллеи), здесь между кипарисами оставлены большие расстояния, в которые, будто в окна, врывается солнечный свет и густая синева моря.

У пристани начинается приморская дорога, проходящая через весь Нижний парк. Здесь появляются новые живописные картины, теперь уже дополненные красками моря. В этой части парка преобладают посадки тамариска, алеппских сосен и маслин, которые принимают на себя порывы ветра и морские брызги, вредно действующие на другие растения.

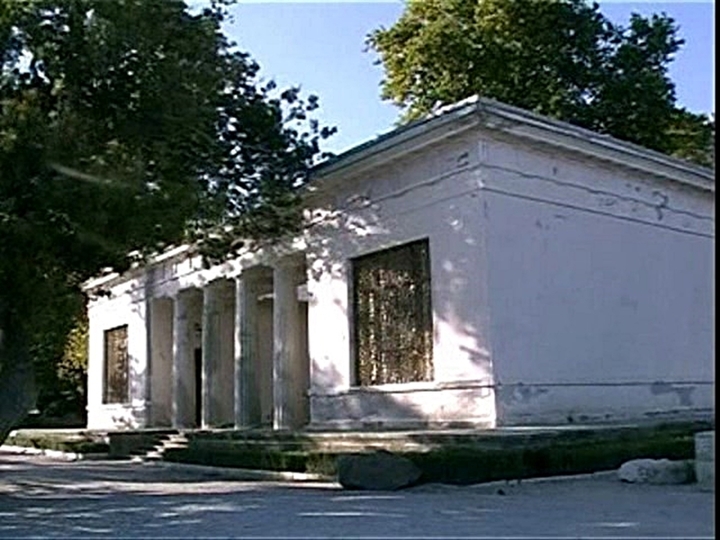

У самого моря находится один из интересных архитектурных памятников, так называемый «Чайный домик», построенный в 20-х годах XIX в. в классическом стиле архитектором Ф. Эльсоном. Недалеко от него вдается в море скала с видовой площадкой, получившая имя выдающегося русского мариниста И. К. Айвазовского, часто бывавшего в Алупке.

Великолепная природа Крыма, красота алуикинского пейзажа привлекали внимание многих побывавших здесь художников: Н. Г. Чернецова, И. И. Левитана, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова и других известных мастеров кисти.

От скалы Айвазовского протянулась красивая роща алеппской сосны. Воздух здесь, напоенный ароматами хвои и моря, особенно чист и прозрачен.

В Нижнем парке интересны также таксодиумы и гиганты растительною мира секвойи. Прижился здесь и единственный представитель далекой Австралии— эвкалипт прутьевидный, хотя и чувствует он себя не очень уютно. (Этому теплолюбивому растению зимой холодно, а летом не хватает влаги. По этой причине эвкалипты в Крыму не представляют такого величественного зрелища, как на Кавказе).

Несмотря на то, что в Алупкинском парке акклиматизировано много различных растений, он не превратился в простую коллекцию древесных и кустарниковых пород. Главное его достоинство — в искусной планировке территории, отличном композиционном решении, в гармонической связи с окружающим ландшафтом и всем дворцовым комплексом. Именно эти художественные особенности Алупкинского парка делают его одним из лучших произведений садово-паркового искусства в нашей стране.

Когда-то художник Пьетро Гонзаго, участвовавший в создании прославленного Павловского парка, сказал, что, формируя картины парка, он создает «музыку для глаз». Эта музыка слышна и в Алупкинском парке: в романтических зарослях и на живописных солнечных полянах, в журчании ручьев и шуме водопадов, в шелесте листьев и пении птиц, в дуновении ароматного, чистого воздуха и мерном рокоте морского прибоя. И все это на радость тысячам людей, что приходят сюда во все времена года.

Источник

А фонтан-то не настоящий! В Воронцовском дворце вместо шедевра установлен новодел

Несоответствие обнаружили туристы из Санкт-Петербурга, которые сравнили нынешний вид фонтана в Чайном домике с фотографиями в старых альбомах и каталогах. О чем и сообщили в редакцию «МК в Крыму».

В дворцовом комплексе это сооружение появилось в первой половине XIX века и чудесным образом сохранилось без существенных повреждений после Крымской войны 1853-56 гг., суровых революционных лет и Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Кстати, во время Ялтинской конференции, дворец в Алупке был резиденцией английской делегации и возле фонтана не одну сигару выкурил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Устоял домик с диабазовым фонтаном, как и весь дворец, и после чудовищного землетрясения на ЮБК в 1927 году.

Настоящий фонтан в Чайном домике Фонтан в Чайном домике был едва ли не единственным образцом изделий из диабаза такого размера. Знаменитый художник Сергей Васильковский, посетивший дворец в начале ХХ века и увидевший, как выглядит диабаз в разных формах обработки, в восторге от увиденного воскликнул: «Из такого материала приятно было бы иметь хотя бы табакерку, а здесь – целый дворец».

Кроме фонтана, во дворце еще два камина из диабаза — по сути три этих изделия и составляли «мировое наследие».

На фотографиях в начале 90-х еще настоящий фонтан — достался Украине после развала СССР. Замена раритета на бетонный новодел произошла по одной из версий в 1993 году, по другой в 2011-м. Во дворце говорят, что 350-килограммовый фонтан разбили вандалы — якобы был разлом у основания чаши, замена вынужденная. Но ее же не кувалдами покрошили! Современные технологии позволяют и не такой ущерб восстанавливать. В крайнем случае могли бы и копию сделать. В Симферополе смогли же воссоздать величественный памятник императрице Екатерине II

Новодел, который заменил воронцовский шедевр К слову, вместе с фонтаном в Чайном домике заменили и чашу. Неужели весь уникальный фонтанный комплекс «переехал» к кому-то из страстных ценителей старины? Впечатляют ведь не только художественные достоинства воронцовского фонтана, но и его цена. Кто бы из экспертов не называл архитектурное наследие бесценным.

Заменили и чашу фонтана В любом случае такой экспонат — не иголка в стоге сена, при желании специалистам из правоохранительных органов легко установить историю перемещений фонтана и его нынешнее местонахождение.

Источник

def

def

Интересно-развлекательный философско-литературно-музыкальный кинофотоблог о путешествиях

Крым. Воронцовский дворец

Воронцовский дворец расположен в Алупке у подножия горы Ай-Петри (на неё мы также поднимемся, но немного позже). Дворец строился в течение 20 лет (с 1828 по 1848) и служил резиденцией генерал-губернатора Михаила Семёновича Воронцова. До революции он так и принадлежал семье Воронцовых, затем его национализировали и здесь организовали музей. Музейные экспозиции мы не осматривали, ограничившись наружным осмотром. Также пристального внимания заслуживает Алупкинский парк, раскинувшийся вокруг дворца.

2. Впервые мы увидели Воронцовский дворец с моря, так как прибыли в Алупку на теплоходе от Ласточкиного Гнезда

3. От пристани идти недалеко, но местность всё-таки горная, поэтому будьте готовы к тому, что некоторое время придётся идти в подъём. Эта ровная дорожка уже возле самого дворца

5. Мы у входа на территорию Воронцовского дворца. По стилю его архитектура очень напоминает английскую, когда-нибудь расскажу о Виндзорском замке — похоже

6-7. Шуваловский проезд. Дочь Михаила Семёновича Воронцова Софья была замужем за графом Шуваловым и где-то здесь располагались её апартаменты

Пройдя по проходу попадаем на внутренний двор

11. Отсюда открывается замечательный вид на гору Ай-Петри

12. Обойдём дворец

И мы вышли к главному фасаду дворца, который уже видели с моря. Здесь уже какие-то восточные мотивы в архитектуре

15. Террасу «охраняют» мраморные львы. Они были изготовлены в мастерской итальянского скульптора Джованни Боннани

16. Сам Боннани приложил руку только к одному из львов — слева внизу. Остальные делали его ученики

17. Ещё одна красивая стена

18. Мы уже смотрели с моря на Воронцовский дворец, теперь посмотрим от дворца на море)

19. Ну а теперь пойдём погуляем по парку. Это небольшой искусственный водопад. По парку проложены каналы, по которым циркулирует вода

20. Мастерская художника под открытым небом

21. Снова видны зубцы Ай-Петри

22. На территории парка расположены три небольших озера. Это Лебединое озеро. Из лебедей здесь остались только два самца. Они живут в разных озёрах, ибо ссорятся. Здесь живёт первый лебедь

23. Форельное озеро. Здесь второй лебедь

24-25. И третье озеро — Зеркальное

26. Чилийская араукария, очень необычное деревце

Признаться, я не являюсь большим знатоком в ботанике, поэтому названиями деревьев и прочих растений порадовать вас не смогу. Хотя не уверен, что и знатоки вам расскажут обо всех произрастающих здесь видах. Ну а я, чтобы не переходить на описание по типу «это дерево, а за деревом снова дерево», умолкаю и прилагаю ещё несколько фотографий Алупкинского парка

Все записи

Путешествие в Крым

| День 1. Донецк День 2. Бердянск День 3. Симферополь День 4. Евпатория День 4. Саки День 5. Алушта День 6. Ласточкино Гнездо День 6. Воронцовский дворец День 6. Канатная дорога на Ай-Петри День 6. Гора Ай-Петри День 6. Водопад Учан-Су День 7. Форос | День 7. Ялта День 8. Бахчисарай День 8. Средневековая крепость Чуфут-Кале День 9. Красная пещера День 10. Генуэзская крепость в Судаке День 10. Новый Свет День 11. Севастополь День 11. Херсонес День 12. Старый Крым День 12. Феодосия День 13. Керчь День 13. Керченская паромная переправа |

Предыдущие путешествия

2012. Путешествие на Сицилию (34 записи)

Источник

« Предыдущие записи| Следующие записи »

Фонтан «Трильби»: легенды и реалии

Юта Арбатская, главный архитектор (ландшафтный) КРУ «АДПМЗ»

Создание Алупкинского парка в первой половине XIX века совпало по времени с увлечением просвещенного общества идеями романтизма в литературе, музыке, живописи и других видах искусства. Не могло остаться в стороне и ландшафтное искусство. Каждый создаваемый в этот период парк изобиловал множеством романтических уголков и малых архитектурных форм (гротов, беседок, водопадов, павильонов) символизирующих сюжеты из любимых произведений литературы, оперных и балетных постановок, живописных полотен и т.д. Алупкинский парк не был исключением. Однако в наши дни не всегда в памяти потомков свежи сюжетные линии произведений искусства почти двухсотлетней давности, но без этих сюжетов невозможно в полной мере постичь гениальность его создателей, всю глубину композиционной структуры этого, без сомнения, шедевра садово-парковой архитектуры начала XIX века. Для этого попробуем погрузить наших посетителей в некоторые сюжеты наиболее интересных произведений искусства эпохи романтизма, незримо присутствующих в уголках Алупкинского парка по сей день.

Совсем неподалеку от западной арки Шуваловского проезда Воронцовского дворца, в укромном уголке Алупкинского парка есть неприметный пристенный фонтан, на котором красуется непривычное для русского слуха название – «Трильби». В книге А.А.Галиченко «Алупка. Дворец и парк», опубликованной в 1992 году, об этом сооружении говорится следующее: «Под названием и датой «1829», прочеканенными в диабазе, есть небольшой барельеф, исполненный греком Яни, на сюжет «собака, схватившая кошку». Сюжет давно забыт и потому оброс самыми невероятными вымыслами. В одном из писем М.С. Воронцов писал по этому поводу: «Барельеф, представляющий смертельную битву между Трильби и татарской кошкой, предо мной и производит прекрасное впечатление». Видимо, кличка собаке дана в честь маленького шотландского эльфа – хранителя домашнего очага, героя популярной в 1820-х готической повести французского писателя Шарля Нодье «Трильби»…». Как видите, М.С. Воронцов изъяснился абсолютно точно: «татарской кошкой», поэтому дискуссия на одном из интернет-форумов сегодня по поводу кошка здесь изображена или выдра, выглядит, по меньшей мере, странно и больше похожа на «утку». Попробуем разобраться.

Итак, Шарль Нодье. Сегодня это имя ничего не говорит современному читателю, однако, во Франции его считают родоначальником мистической литературы. Излюбленными героями Нодье были демоны, духи, эльфы, вампиры. Задолго до «Графа Дракулы» он ввел в литературу этих кровожадных персонажей.

Шарль Нодье (29.04.1780 – 27.01.1844) – представитель раннего романтизма. Почти всю жизнь он проработал в военной библиотеке Парижа, владел несколькими языками. Ему приписывают заслуги в «открытии» Виктора Гюго, а литературные вечера, которые он устраивал у себя дома, сплотили вокруг него группу писателей, ставших впоследствии славой Франции. Проспер Мериме взял на себя роль добровольного биографа Нодье. Благодаря этим записям можно восстановить события, связанные с «Трильби».

В 1820 году Шарль Нодье оказывается в Шотландии, где знакомится с произведением Вальтера Скотта «Письма о демонологии и колдовстве». Попав под обаяние английского романтика, Нодье пишет и опубликовывает в 1822 г. небольшую повесть «Трильби» (в оригинале «Trilby ou le lutin d’Argail» — «Трильби или эльф из Аргаиля»). Дословно «Trilby» переводится с английского как «фетровая шляпа». Некоторые исследователи считают, что Трильби – это уменьшительное от слова «тролль» — домовой.

У Нодье Трильби – чрезвычайно добрый и милый домовой, живущий в доме рыбака в Шотландии. Он так привязывается к хозяйке дома, что после ее смерти, будучи изгнанным из дома как нечистая сила, поселяется на кладбище и оплакивает могилу женщины. Нодье в заключении пишет, что тот, «кто имеет уши», и сегодня может услышать его жалобные стоны.

Повесть сразу стала настолько популярной в Европе, что даже появился специальный термин – «трильбимания». В том же, 1822 году, Адольф Нури пишет сценарий для балета по сюжету повести Нодье, но под другим названием – «Сильфида». Спектакль был поставлен главным балетмейстером Датского Королевского балета Огюстом Бурновиллем в 1830 году на музыку Германа Северина, а затем Люсиля Грана. «Сильфида» впервые была представлена зрителям в Ковент-Гардене в Лондоне в июле 1832г., в России – в 1837г., в Италии – в сезоне 1837-1838 годов. В самой Дании премьера состоялась 28 ноября 1836 года.

В основу балета положен сюжет из «Трильби», но сценарий изменен до неузнаваемости. Домовой превратился в крылатую лесную нимфу Сильфиду, рыбак – в крестьянина, а вся история заканчивается победой злых сил. Любопытно, что, согласно либретто, существо потустороннего мира, Сильфида, как и Пери Т.Мура, влюбляется в земного человека. Поразительная рифма сюжетов, и оба, заметим, попали в Алупку!

Во Франции первая версия «Сильфиды» с хореографией Филиппо Тальони на музыку Ж.-М. Шнейцоффера впервые показана в Париже в 1832 году. В сценарии тоже произошли кардинальные изменения, аналогичные датской версии.

В 1871 году на сцене Мариинского театра в Петербурге ставится новый вариант балета в хореографии Мариуса Петипа на музыку Юлия Гербера. Главную партию исполняет ведущая балерина Императорского балета Варвара Никитина. В 1904г. на сцене Парижской оперы эту партию танцевала Анна Павлова, именно эта хореография и станет общемировым эталоном. Первоначально у Петипа балет имел название «Трильби, демон камина», хотя и здесь изменения были весьма существенны. Даже действие из Шотландии перенесено в Швейцарию.

Итак, понятно, что кличка любимому сеттеру М.С. Воронцова была дана не случайно. Теперь, проходя мимо фонтана «Трильби» в Алупкинском парке, зритель может мысленно перенестись на берега «туманного Альбиона» и освежить в памяти имя незаслуженно забытого Шарля Нодье.

Источник

def

def