- Река Селенга (бассейн озера Байкал): описание, притоки и интересные факты

- География, характеристики реки

- Немного истории

- О происхождении названия реки

- Исток и притоки реки Селенги

- Климат

- Гидрология

- Фауна

- Флора

- Хозяйственное значение

- Интересные факты

- В заключение немного о проблемах экологии

- Реки России 🌟 Список, длина, описание, характеристики, расположение, фото и видео

- Классификация рек

- Сколько рек в России

- Водоразделы и основные бассейны

Река Селенга (бассейн озера Байкал): описание, притоки и интересные факты

О далеком прошлом реки существует несколько гипотез, согласно одной из которых в древние времена (еще до образования впадины Байкальской) Ангара и Селенга были единым природным водоемом. По другой гипотезе, эта река была притоком Лены.

А в действительности это крупнейший приток прекрасного озера Байкал. Река Селенга начало свое берет за пределами России – в Монголии.

География, характеристики реки

Селенга – река, протекающая по территории двух государств. Образуется она от слияния рек Мурэн и Идэр, впадает в озеро Байкал. Обширная дельта занимает территорию площадью примерно в 680 квадратных километров. Около половины вод, поступающих в Байкал, приходится именно на Селенгу.

Длина ее от истока р. Идэр составляет 1024 км. Бассейн имеет площадь 447 тыс кв км.

Река большей частью равнинная. Для нее характерны как котловинообразные расширения (до 20 километров), где река часто делится на протоки, так и сужения долины (до одного или двух км.). По территории двух государств несет воды свои река Селенга. Монголия – страна, где расположено место истока.

На берегах реки Селенги находятся монгольский город Сухэ-Батор, российские Улан-Удэ и Селенгинск (посёлок городского типа). Судоходство по реке осуществляется до самого Сухэ-Батора.

Площадь нынешней дельты, возраст которой составляет примерно 500 тысяч лет приблизительно равна 540 кв км. До строительства Иркутской ГЭС она была в 2 раза больше. Приблизительный возраст дельты Селенги – 500 тыс. лет.

Дельта реки является одним из наиболее активных участков сейсмической Саяно-Байкальской зоны. Землетрясения здесь вероятны силой вплоть до 10 баллов.

Немного истории

По берегам самой реки и ее притоков, большей частью на российской территории, найдено множество стоянок. Период их возникновения – каменный век (до палеолита). Исследователями были изучены могильники, поселения, курганы бронзовой эпохи. В пещерах и на скалах обнаружены многочисленные рисунки, выполненные охрой или выбитые на стенах, причем большая часть петроглифов относится к бронзовому веку.

По результатам тщательных исследований характера рисунков (изображения оленей, козлов, кабанов, верблюдов и рыб, сцены охоты) были сделаны выводы об основных занятиях людей, живших в те времена. Здесь были найдены также изображения космических тел, а это говорит о том, что люди уже тогда могли ориентироваться по звездам.

О происхождении названия реки

Существуют самые различные версии возникновения ее названия. С бурятского «сэл» переводится как «озеро, простор, разлив», а с эвенкийского (тунгусского) «сэлэ» или «sele» переводится как «железо», а слово «сэлэнга» – «железный».

В целом, в вопросе об истории происхождения названия реки, нет общей точки зрения. Против бурятского варианта говорит тот факт, что наименование «Селенга» применялось еще в те давние времена, когда бурятов как народности еще не было. Против тунгусской — то, что Селенга никакого отношения не имела к железу.

Исток и притоки реки Селенги

Истоком самого крупного притока Байкала является место слияния двух рек, расположенных в Монголии. Реки эти – Дэлгэр-Мурэн и Идэр-Гол. Второй, протекающий на северо-западном участке страны, берёт начало в горах Хангайских, а Дэлгэр-Мурен – на севере Монголии в аймаке Ховсгол.

Крупнейшие притоки Селенги – Орхон (в Монголии), Эгин-Гол, Джида, Хилок, Чикой и Уда (в России), Темник.

В общей сложности 1024 километра протяженности имеет река Селенга. В Бурятии она простирается на расстоянии 409 километров (это нижнее течение). Водосборный бассейн имеет общую площадь 445 тыс. квадратных километров.

Климат

В районе дельты реки снег выпадает на одну-две недели раньше, чем на побережье Байкала. Высота покрова снега достигает 23-х см. Сходить он начинает в начале апреля. На верхней части дельты уровень снежного покрова обычно еще меньше. Способствует этому открытость ее дующим ветрам.

Гидрология

У государственной границы между Монгольской республикой и Россией средний расход воды равняется 310 куб метрам в секунду, а в 127-и километрах от устья – 935 куб. м сек. С ноября по апрель происходит ледостав.

В среднем за год река Селенга вносит в Байкал воду в количестве примерно 30 кубических км, что является половиной всего притока в озеро. Сток в Селенге в течение года распределен неравномерно. Июнь и июль – наиболее многоводный период, с января по март – наименее.

Следует отметить, что вместе с водой река Селенга в Байкал приносит половину общей массы поступающих загрязнений. Весенний паводок довольно бурный, уровень реки на тот момент поднимается с огромной скоростью (до 20 см в час).

С водой в Байкал попадают огромные объемы песка и т. п. (3.6 млн тонн за год), причем в период весенних паводков количество приносимого песка достигает даже 7 миллионов тонн за месяц. Мощность накопившихся осадков в дельте реки оценивается до 5500 метров.

По своему внешнему виду дельта смотрится как гигантская болотистая луговая равнина, которая разделена на мелкие островки с многочисленными старицами и протоками. Более половины (55%) водосборного бассейна реки относится к территории соседнего государства (Монголии).

Фауна

Дельта является местом обитания 298 видов мигрирующих и гнездящихся птиц, 70 из которых – охраняемые государством (виды занесены в Красную книгу). Эта территория является одним из самых крупных пунктов привала перелетных птиц. Наиболее редкими видами птиц, живущими в дельте, являются следующие: даурский и черный журавли, сапсан, орлан-белохвост, бекасовидный азиатский веретенник и пр.

Река Селенга – место обитания многих рыб: окуня, щуки, язя и плотвы.

Осенью Селенгу посещает омуль байкальский, готовящийся к нересту. Он является главным объектом любителей рыбной ловли на самом озере и в Прибайкалье. При достижении температуры воды в реке отметок в 6 – 8 градусов (май-июнь), тут же в Селенгу устремляются таймени, которые в местах с наиболее каменистым и галечным дном начинают откладывать икру.

Произошедшие в 1990-х годах сильнейшие наводнения поспособствовали массовому распространению в дельте реки ротана. Он был завезен из бассейна реки Амур в 1980 году. Иногда рыболовам попадается и пыжьян (байкальский сиг).

Кроме всего, река Селенга является обиталищем сазана, налима, сибирской плотвы, байкальского осетра и многих других видов рыб.

Флора

Растительность в мелководных озёрах дельты Селенги представлена плавающими растительностями (пузырчатковые, рясковые, роголистниковые) и прикреплёнными ко дну растениями (урутьевые, кувшинковые, рдестовые, ужовниковые, стрелолистовые, болотноцветниковые).

Участки дельты, периодически затапливаемые (болотистые), представлены зарослями тростника, хвощем, камышами, рогозой, осокой и злаками. На менее затопляемых участках распространены заросли ивняков и прочих кустарников, а также простираются луга. На некоторых островах имеются сплошные заросли яблони ягодной.

Хозяйственное значение

По реке совершается судоходство до города Сухэ-Батора. Осуществляется и добыча угля в бассейне, а в нижнем течении реки множество источников минеральных вод.

В начале XX века (1930 г) планировалось строительство двух гидроэлектростанций (ГЭС) на реке Селенга: одна возле железнодорожного моста (пониже Верхнеудинска), и вторая – ниже устья р. Хилка. Причем второе водохранилище должно было иметь площадь примерно 3 тысяч квадратных километров. А мощность его оценивалась в 2 раза больше, чем гидроэлектростанция на Днепре.

Специалисты тщательно изучили гидроэнергетический потенциал Селенги и пришли к заключению, что строительство вышеназванных электростанций на реке не целесообразно в связи с отсутствием крупных потребителей электроэнергии.

Интересные факты

Великолепно и прекрасно озеро Байкал. Река Селенга, как отмечалось выше, вернее ее дельта, играет роль прекрасного природного фильтра. Она фактически производит первичную очистку многочисленных стоков промышленных предприятий, поступающих через нее в озеро. Хоть и внешне дельта смотрится живописно, все же купаться в реке нужно с осторожностью, а использовать воду в пищу вовсе не стоит.

Дельта реки внесена в список уникальнейших явлений природы мировой значимости. Относится она к Центральной охранной зоне Байкала (участок всемирного наследия ЮНЕСКО).

Восточную часть дельты Селенги занимает орнитологический федеральный заказник «Кабанский».

В заключение немного о проблемах экологии

На сегодняшний день особенно проблемным является участок, где в Селенгу впадает крупнейший приток — река Орхон (Монголия). Известно, что в ее бассейне размещены основные крупнейшие промышленные объекты Монгольской республики, в числе которых большое месторождение медных руд и приблизительно 200 золотоносных.

Космические снимки прекрасно демонстрируют, как изменяется цвет воды Селенги после втекания в нее больших масс воды из реки Орхон.

Многие специалисты видят главную проблему в том, что качество воды, поступаемой из Селенги в Байкал, в последнее время сильно ухудшается.

Источник

Реки России 🌟 Список, длина, описание, характеристики, расположение, фото и видео

На территории России присутствует большое количество рек, обладающих определенными особенностями. Они имеют собственные притоки, а в водах обитают самые разные создания. Люди уже давно успели изучить все реки РФ и приступить к их использованию.

Классификация рек

Реки классифицируются по таким признакам, как размер бассейна, условия протекания, гидрологический режим, а также по окружающему их ландшафту. Что касается размеров, то они бывают большими: бассейн имеет площадь свыше 50 000 кв.км и зачастую распространяется сразу на несколько географических зон. Средние могут занимать просторы от 2 000 до 50 000 кв.км, а малые, соответственно, до 2 000 кв.км.

Также реки подразделяются еще по нескольким типам, например они бывают:

- Равнинные. Отличаются спокойным течением, так как не имеют уклонов. Русло таких рек зачастую складывается из песчаных и иловых отложений.

- Горные. Благодаря наличию возвышенностей поток воды имеет большую скорость, а дно в основном состоит из камней.

- Полугорные. Совмещают в себе быстроту течения и его умеренность. Донные залегания представлены гравием, галькой и крупным песком.

Также признаки классификации определяются и по ландшафту. Например, если река начинает течение с ледника, ее называют ледниковой, а если исток с озера или протекает через него, в этом случае она – озерная.

Сколько рек в России

На территории России протекает свыше 2,8 млн рек. Общая площадь составляет 12,4 млн. км. Следует отметить их количество относительно протяженности:

- длина которых более 500 километров – 214;

- распространяющиеся на расстояние от 101 до 500 км – 2830;

- с протяженностью от 10 до 100 км – согласно подсчету 133 503;

- с длиной до 10 км – 2 559 454.

Обозначенные виды рек – это не просто природные водные ресурсы, а еще транспортные пути, которые играют огромную роль для многих отраслей государства.

Источник

Водоразделы и основные бассейны

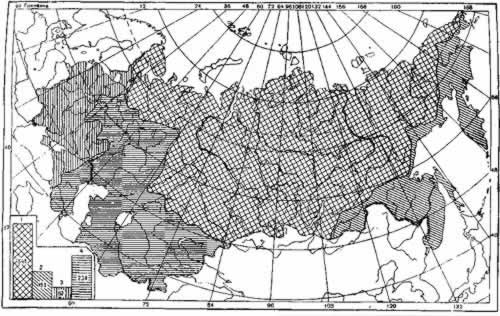

Советский Союз обладает хорошо развитой речной сетью, которая главными водоразделами делится на четыре основных бассейна (рис. 10): Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов и внутренний бессточный Арало-Каспийский бассейн.

Рис. 10. Принадлежность речной сети к бассейнам океанов и морей. 1 — бассейн Северного Ледовитого океана, 2 — бассейн Тихого океана, 3 — бассейн Атлантического океана, 4 — бессточный Арало-Каспийский бассейн.

Более половины территории СССР орошается реками, текущими на север и сбрасывающими свои воды в окраинные моря Северного Ледовитого океана: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Границами бассейна Северного Ледовитого океана служат горные хребты и системы гор, входящие составными звеньями в главный водораздел Советского Союза; к ним относятся: 1) возвышенность Маанселькя, расположенная на границе СССР и Финляндии, 2) Северные Увалы, составляющие главный водораздел Европейской части СССР и отделяющие реки, текущие на север, от южных рек, 3) Уральские горы, являющиеся водоразделом рек Европы и Азии, 4) Тургайская столовая возвышенность, Казахская складчатая страна, Алтай и Саяны, отделяющие бассейны Оби и Енисея от бессточных бассейнов Средней Азии и Монголии, 5) Яблоновый, Становой, Джугджур и Колымский хребты — мощные горные дуги, отграничивающие реки бассейнов Северного Ледовитого и Тихого океанов.

К бассейну Северного Ледовитого океана принадлежат главнейшие реки Советского Союза: Северная Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена, Яна, Индигирка, Колыма и др.; приемниками их вод являются моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Этот бассейн охватывает 54% всей территории СССР.

К Тихоокеанскому бассейну относятся реки восточной части страны, стекающие с восточных склонов Яблонового и Станового хребтов, хребтов Джугджур и Колымского и принадлежащие бассейнам окраинных морей Тихого океана: Берингову, Охотскому и Японскому. По площади своих водосборов реки бассейна Тихого океана охватывают примерно 15% территории СССР. На значительном протяжении главный водораздел, отделяющий бассейны Тихого и Северного Ледовитого океанов, близко подходит к побережью Берингова и Охотского морей, оставляя лишь сравнительно узкую полосу морского побережья, где развиты преимущественно небольшие водотоки. Только в южной части этот водораздел далеко отходит на запад, ограничивая обширную область, орошаемую водами рек бассейна Амура.

К бассейну Атлантического океана относятся реки центральной и западной частей Европейской территории СССР, расположенные к западу от Приволжской, Средне-Русской и Валдайской водораздельных возвышенностей и изливающие свои воды в Азовское, Черное и Балтийское моря. Главнейшие реки этого бассейна: Нева, Западная Двина, Неман, Кубань, Днепр, Днестр и Дунай. По сравнению с другими этот бассейн является самым малым, на его долю приходится около 8% площади СССР.

К обширному внутреннему бессточному Арало-Каспийскому бассейну относятся реки бассейна Каспийского моря — Волга, Урал, Эмба, Терек, Кура, реки бассейна Аральского моря — Аму-Дарья и Сыр-Дарья, реки бассейна оз. Балхаш — Или и Лепса, а также многие реки, впадающие в небольшие озера или теряющие свой сток в пустынных безводных районах и оканчивающиеся слепыми концами; наибольшими из них являются Теджен, Мургаб, Сары-Су, Тургай, Иргиз, Нура и др. Этот бассейн охватывает 23% территории Советского Союза.

Суммарный сток рек Советского Союза, по данным Б. Д. Зай-кова, составляет 3938 км 3 в год, или около 125000 м 3 /сек (табл. 4), причем на долю Северного Ледовитого океана приходится около 60%, до 22% получает Тихий океан, до 10% — бессточный Арало-Каспийский бассейн и менее всего — 8% — Атлантический океан.

| Бассейн | Площадь бассейна, тыс. км 2 | Сток м 3 /сек | Сток км 3 /год | Сток л/сек км 2 |

| Северный Ледовитый океан | 6,5 | |||

| Баренцево и Белое моря | 11,0 | |||

| Карское море | 6,1 | |||

| Море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря | 6,5 | |||

| Тихий океан | 8,4 | |||

| Атлантический океан | 5,6 | |||

| Балтийское море | 8,3 | |||

| Черное и Азовское моря | 4,2 | |||

| Бессточный Арало-Каспийский бассейн | 2,4 | |||

| Каспийское море | 3,1 | |||

| Аральское море и др. | 1,5 | |||

| Всего СССР | 5,8 |

В горных странах водоразделы обычно четко выражены и совпадают в большинстве случаев с наиболее высокими горными цепями. Это, однако, наблюдается не во всех случаях. На Большом Кавказе, например, Главный Кавказский хребет, являющийся водоразделом, в центральной своей части оказывается ниже расположенного в 10-15 км к северу и параллельного ему Бокового хребта, начинающегося на северо-западе горной группой Эльбруса и оканчивающегося на востоке массивом Шах-Даг, общею длиною свыше 500 км. Боковой хребет представляет собой наиболее высокую и мощную часть в системе Большого Кавказа, прорываемую Тереком грандиозным Дарьяльским ущельем.

То же самое наблюдается и на Урале, представляющем систему параллельных хребтов, разделенных продольными понижениями, где водораздельный хребет, на юге называемый Урал-Тау, а на севере Поясовым Камнем, часто уступает по высоте боковым хребтам, в особенности в южной части гор, где он, кроме того, занимает окраинное положение. Широкое распространение здесь долин прорыва в боковых хребтах свидетельствует о том, что реки, стекающие с более древнего водораздельного хребта, успевали, повидимому, пропиливать свои долины в поднимающейся местности, сохраняя свое прежнее направление, не соответствующее современным условиям рельефа. Особо разительный пример представляет в данном случае р. Чусовая, которая на большом расстоянии проходит по диагонали вдоль западного склона Среднего Урала в долине прорыва, врезанной в толщи твердых известняков и доломитов, нависающих над рекой грандиозными отвесными обрывами.

Совершенно аналогичное явление наблюдается и в области Станового хребта, в районе водораздела pp. Алдана и Зеи, а также в ряде других горных стран.

Во многих случаях отдельные, наиболее возвышенные участки хребтов являются лишь второстепенными водоразделами, разграничивая водосборные площади притоков крупных рек.В равнинных странах, особенно в заболоченных местах, водоразделы часто бывают едва заметными и обнаруживаются посредством нивелировки. Иногда на водораздельной полосе располагаются озера и болота, которые постоянно или периодически дают сток в двух противоположных направлениях. Такое явление называется делением вод. Так, например, из оз. Парусного, расположенного в болотистой поперечной долине южной части п-ва Канин, вытекает р. Чижа, впадающая в Мезенскую губу Белого моря, и р. Чеша, изливающая воды в Чешскую губу Баренцева моря.

Бассейны Волги, Западной Двины и Днепра, в сущности, соединены между собою. Западная Двина берет начало из обширного болота, среди которого, на высоте 221-223 м, расположены два озера: одно из них питает Западную Двину, а другое относится к бассейну оз. Пено, через которое протекает Волга; весною можно наблюдать, как часть вод стекает в бассейн Западной Двины, а часть в бассейн Волги. Днепр начинается в Смоленской области из заросшего лесом мохового болота, на высоте 250 м. Часть вод этого болота стекает в систему р. Обши, относящейся к бассейну Западной Двины; сама р. Обша берет начало из небольшого болота, где также начинается один из притоков Днепра.

В периоды таяния снега или продолжительных осенних дождей в районах заболоченных водоразделов часто наблюдается временное деление вод; здесь перенасыщенные водой болота нередко дают сток в разных направлениях. В качестве примера можно указать область Пинских болот в Полесье, питающую одновременно притоки pp. Вислы и Днепра; то же наблюдается и в районе водораздельных заболоченных участков pp. Немана и Днепра, Западной Двины и Днепра, Оби (р. Кеть — р. Озерная) и Енисея (Малый Кае) и в других местах.

Отмеченные характерные особенности водоразделов наших водотоков и близость истоков рек, текущих в разных направлениях, уже с давних пор были использованы нашими предками для устройства «волоков», в местах расположения которых вручную или лошадьми, смотря по тяжести, переволакивали встарину лодки.

Недаром русская географическая терминология так богата названиями, указывающими на волоки, например Волоковая, Волочинск, Переволока, Водочная, Волочек, Заволочье, Переволочное, Волковыск, Волокитино, Волокамск и др. Впоследствии на смену древним волокам пришли соединительные каналы. Впервые к этим работам было приступлено, по преданию, еще при .Иване Грозном, когда предполагалось осуществить соединение вод Каспийского бассейна с Беломорским посредством притоков pp. Северной Двины и Волги. Эти работы, однако, не были доведены до конца. В 1568 г. султан Селим приказал рыть канал между р. Иловлей, впадающей в Дон, и р. Камышинской, притоком Волги. Работы эти, следы которых сохранились до наших дней, не были окончены. Позднее устройство соединительных каналов было начато при Петре Великом, и с тех пор было осуществлено устройство целого ряда водных соединений (Мариинская, Тихвинская и другие системы). В связи с питанием каналов на водораздельных участках, осуществляемым из специально устраиваемых водораздельных водохранилищ, нередко имеет место искусственное деление вод по разным речным бассейнам. В пониженных частях водоразделов иногда наблюдается явление раздвоения вод, или бифуркация, когда река разветвляется на два русла, по которым и несет свои воды в различные бассейны. Это явление преимущественно наблюдается в периоды высоких вод. Примером подобного рода могут служит pp. Днестр и Сан, сообщающиеся через свои притоки — Днестровскую и Санскую Вишки и др.

Главнейшие реки

В СССР насчитывается 7 рек, площади водосбора которых превышают 1 млн. км 2 , и 52 реки с площадью водосбора более 100 тыс. км 2 . Самой большой рекой Советского Союза по площади водосбора является Обь, собирающая воды с обширного бассейна площадью 2930 тыс. км 2 , затем идут Енисей, Лена, Амур с площадями водосборов более 2000 тыс. км 2 и Иртыш, площадь которого составляет 1590 тыс. км 2 . Волга, первая по величине река Европы, среди рек СССР по площади водосбора, равной 1380 тыс. км 2 , занимает шестое место, а Днепр — одиннадцатое.

Самая длинная река СССР — Енисей; она имеет протяженность около 6000 км, считая за исток р. Селенгу. Длина р. Оби, если за исток ее принять р. Иртыш, составляет 5570 км; длина pp. Лены и Амура превышает 4000 км. Волга по длине (3690 км), так же как и по площади, занимает шестое место. Реки Алдан, Колыма, Кама, Днепр, Нижняя Тунгуска, Вилюй, Аму-Дарья, Сыр-Дарья, Урал, Оленек (табл. 5) имеют протяженность свыше 2000 км.

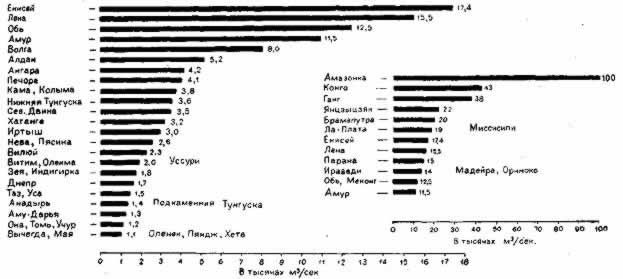

Рис. 11-12. Диаграммы сравнительной водоносности главнейших рек СССР и мира.

По водности (рис. 11-12) среди рек СССР первое место занимает Енисей; его средний годовой расход воды равен 17 400м 3 /сек. Река Обь, занимающая первое место по площади водосбора, по водности уступает не только Енисею, но и Лене. Средний годовой расход Лены равен 15500 м 3 /сек, а Оби — 12500 м 3 /сек. Это объясняется тем, что в южной части в бассейн Оби входят обширные внутренние бессточные области или районы с малым поверхностным стоком. Волга по своей водности занимает пятое место.

Таблица 5. Реки СССР, площади бассейнов которых превышают 200000 км 2

| Река | Куда впадает | Площадь бассейна, км 2 | Длина, км | Средний годовой расход воды, тыс.м 3 /сек | Место, занимаемое по величине расхода воды |

| Обь | Карское море | 12,5 | |||

| Енисей | Карское море | 17,4 | |||

| Лена | море Лаптевых | 15,5 | |||

| Амур | Татарский пролив | 11,0 | |||

| Иртыш | Обь | 3,0 | |||

| Волга | Каспийское море | 8,0 | |||

| Ангара | Енисей | 4,2 | |||

| Алдан | Лена | 5,2 | |||

| Колыма | Восточно-Сибирское море | 3,8 | 9-10 | ||

| Кама | Волга | 3,8 | 9-10 | ||

| Днепр | Черное море | 1,7 | |||

| Вилюй | Лена | 2,3 | |||

| Нижняя Тунгуска | Енисей | 3,6 | |||

| Селенга | Байкал | 0,95 | — | ||

| Дон | Азовское море | 0,9 | — | ||

| Тобол | Иртыш | 0,8 | — | ||

| Северная Двина | Белое море | 3,5 | |||

| Индигирка | Восточно-Сибирское море | 1,8 | 21-22 | ||

| Хатанга | море Лаптевых | 3,2 | |||

| Печора | Баренцево море | 4,1 | |||

| Нева | Балтийское море | 2,6 | 15-16 | ||

| Подкаменная Тунгуска | Енисей | 1,4 | 25-26 | ||

| Оленок | море Лаптевых | 1,1 | 30-32 | ||

| Ока | Волга | 1,2 | 28-29 | ||

| Яна | море Лаптевых | 0,98 | — | ||

| Зея | Амур | 1,8 | 21-22 | ||

| Аргунь | Амур | 0,4 | — | ||

| Витим | Лена | 2,0 | 18-20 | ||

| Аму-Дарья | Аральское море | 1,3 | |||

| Урал | Каспийское море | 0,36 | — | ||

| Сыр-Дарья | Аральское море | 0,36 | — | ||

| Олекма | Лена | 2,0 | 18-20 | ||

| Шилка | Амур | 0,44 | — | ||

| Анадырь | Берингово море | 1,4 | 25-26 |

Водность главнейших рек СССР можно показать на карте (рис. 13) полосами соответствующей толщины, как это сделал Л. К. Давыдов. На этой карте резко выступают два основных направления стока: на север — в Азиатской части СССР и на юг — в Европейской части СССР. Обь, Енисей, Лена, Колыма и другие реки сбрасывают в арктические моря огромные массы относительно теплых вод и тем самым играют роль как бы их отеплителей. Большие реки Европейской части СССР — Волга, Дон, Днепр — из хорошо обводненных областей переносят воду в области недостаточного увлажнения, страдающие от недостатка влаги; их водные запасы являются мощным резервом для орошения и обводнения. Эта особенность строения речных сетей ныне используется в интересах народного хозяйства.

Рис. 13. Картограмма водоносности рек СССР (по Л. К. Давыдову).

Большие реки Советского Союза принадлежат к числу крупнейших водных артерий земного шара (табл. 6).

Таблица 6. Главнейшие реки земного шара

| Река | Средний годовой расход, м 3 /сек | Площадь водосбора, км 2 |

| Амазонка (Южная Америка) | ||

| Конго (Африка) | ||

| Ганг (Азия) | ||

| Янцзыцзян (Азия) | ||

| Брамапутра (Азия) | ||

| Миссисипи (Северная Америка) | ||

| Енисей (СССР) | ||

| Лена (СССР) | ||

| Парана (Южная Америка) |

Количество и длина рек

По количеству рек и их суммарной длине Советский Союз занимает первое место в мире. Подсчет количества рек и их длины, произведенный В. М. Родевичем по картам поверхностных вод масштабов 1 : 1000000 (для Европейской части СССР) и 1 : 2500000 (для Азиатской части СССР), дал результаты, приведенные в табл. 7.

Таблица 7. Количество рек СССР длиной более 10 км

| Интервалы длины, км | Европейская часть СССР | Азиатская часть ССCP | Вся территория СССР |

| 11-25 26-50 51-100 101 — 200 201-300 301-500 501 — 1000 >1000 | 8550 2900 1090 530 120 75 45 15 | 16400 9350 3320 1360 380 105 75 39 | 24950 12250 4410 1890 500 180 120 54 |

Этот подсчет показывает, что количество рек прогрессивно возрастает с уменьшением их длин; подавляющее большинство их относится к малым и очень малым рекам. Приведенные в табл. 7 данные о речной сети СССР можно представить еще таким образом (табл. 8).

| Реки | Длина, км | % от общего числа рек |

| Очень малые Малые Средние Большие Очень большие | до 25 26-100 101-500 501-1000 свыше 1000 | 84,00 13,70 2,15 0,10 0,05 |

При этом следует иметь в виду, что данные В. М. Родевича получены по сравнительно мелкомасштабным картам, поэтому они не учитывают все многочисленные мелкие реки длиной менее 10 км, что особенно относится к водотокам Азиатской части СССР. Приближенно можно считать, что общее количество рек СССР превышает 150 тыс., а общая длина речной сети достигает 3 млн. км.

Следует иметь в виду, что сами понятия «количество рек» и «длина речной сети» несколько неопределенны и требуют уточнения. Не случайно поэтому в литературе встречаются весьма разнообразные числа, характеризующие речную сеть нашей страны. Все зависит от того, с какой степенью детальности или до какого предела малости учитываются реки. Иногда говоря о речной сети, о ее количестве и длине имеют в виду лишь более или менее значительные реки, например судоходные и сплавные, малые же реки, которые собственно и составляют речную сеть, зачастую не принимаются в расчет.

Остановимся в связи с этим несколько подробнее на некоторых общих понятиях, касающихся строения речной сети. Совокупность ручьев, речек и рек, соединяющихся друг с другом и в конце концов изливающихся в море или бессточное озеро, носит название речной системы. Одна из рек системы, считается главной и дает название всей системе, все прочие реки являются се притоками. Реки, непосредственно впадающие в главную реку, называются притоками первого порядка (или класса), реки, впадающие в притоки второго порядка, называются притоками третьего порядка по отношению к главному водотоку и т. д. Очевидно, что чем больше речной бассейн и чем больше развита его сеть, тем больший порядковый номер могут получать отдельные малые притоки.

Такое деление рек бассейна по порядкам, хотя и дает некоторое представление о развитии речной сети бассейна, но тем не менее имеет существенный недостаток с той точки зрения, что реки одного и того же порядка несравнимы между собой. Так, притоками первого порядка Волги являются, например, и Кама и Самара, непосредственно в нее впадающие, но совершенно различные по своим размерам.

Существенно иное получается, если применить другую систему деления рек на классы — в зависимости от их величины. Притоками первого класса будем называть самые малые, неразветвленные, так сказать элементарные водотоки бассейна. Притоками второго класса в этом случае будут являться реки, принимающие притоки только первого класса, притоками третьего класса — реки, принимающие притоки первого и второго классов, и т. д. Главная река бассейна в этом случае получит наиболее высокое значение класса, и последний, таким образом, будет до известной степени характеризовать ее размер и развитие сети в бассейне; так, например, реки девятого и десятого классов по сравнениюс реками седьмого, восьмого классов и ниже являются более крупными и обладают более развитой сетью.

Преимуществом такого деления рек на классы является сравнимость классов между собой. В один и тот же класс попадают приблизительно одинаковые реки по своим длинам и площадям водосбора.

В каждом бассейне наибольшее число рек падает на малые водотоки, причем количество их прогрессивно уменьшается вместе с повышением класса. В качестве примера можно привести данные Б. П. Панова о количестве и длине рек в бассейне Припяти по классам, полученным им по карте масштаба 1 : 1000000 (табл. 9).

| Характеристика | Порядок реки | сумма | |

| Количество рек | (1120) | (300) | |

| Общая длина, км | (5600) | (4200) | (3000) |

| Средняя длина, км | (14) | — | — |

Примечание. Числа в скобках являются приближенными.

В этой таблице обращает на себя внимание, что около 65% общего количества рек составляют очень малые реки (первого класса), со средней длиной 5 км. Что касается протяженности речной сети, то более половины общей длины ее падает также на малые реки первого и второго классов. Отсюда можно сделать вывод, что основу речной сети составляют именно малые реки и что недоучет их влечет за собой большие ошибки в определении количества рек, общей длины и густоты речной сети. Это видно из данных табл. 10.

Таблица 10. Густота речной сети, определенная по картам различных масштабов (no A. M. Комкову)

| Масштаб карт | Количество рек | Длина рек | Густота речной сети | ||

| км | % | км | % | км/км 2 | % |

| 1:100000 | 0,39 | ||||

| 1:200000 | 0,33 | ||||

| 1:500000 | 0,26 | ||||

| 1:1000000 | 0,19 |

При отнесении водотоков какой-либо системы к тому или иному порядку и при выделении главной реки нередко могут возникать затруднения, что принимать за исток главной реки, особенно если она образуется от слияния более или менее равновеликих и безымянных рек. Общеизвестен пример, что Ангара по своей водности больше Енисея и с этой точки зрения могла бы считаться главной рекой, а не притоком. При выборе истока главной реки принимается во внимание ряд обстоятельств: длина, площадь водосбора, продольный профиль, водоносность и пр. Обычно этот вопрос решается, исходя из факторов историко-бытового характера, а не объективных научных предпосылок.

Интересен вопрос о названиях рек. Они складывались исторически на протяжении многих веков и в них можно видеть языковые наслоения глубокой древности, дошедшие до наших дней иногда в сильно измененной форме. Среди других географических названий имена рек являются, пожалуй, наиболее древними. По названиям рек получили имена многочисленные города и различные большие и малые населенные пункты.

Изучение географических названий (топонимика), в частности названий рек, дает любопытный и практически ценный материал, иногда позволяющий судить о характере реки и ее гидрографических особенностях, так как в названиях иногда отражается хозяйственная и производственная деятельность человека, связанная с рекой. Так, например, названия Дон, Днепр, Дунай означают — вода, река. В этом смысле термин «дон» сохранился у осетин и встречается в названиях многих рек Северного Кавказа (Гизель-Дон, Ардон, Урс-Дон и др.). То же самое можно сказать в отношении названий Ус, Уса, которые нами воспринимаются как собственные имена, а первоначально означали просто воду. Окончание «ва» часто встречается в названиях рек (Москва, Нева, Морова, Водва, Лобва, Сава и др.); го же касается частичек «об» (например Сурх-об, что означает красная вода) и «су» (Сула, Сура, Суна и др.) — они также означают воду. Названия многих рек, особенно в Азиатской части СССР, начинаются на «ир» (Иркут, Иргиз, Иртыш, Ирпень, Ирша и др.), что, очевидно, является также неслучайным. Такие распространенные названия, как Белая, Черная (в Средней Азии Кара-Су), Красная и др. обычно связаны с качественной характеристикой воды в реке. Многие названия рек, особенно в степных и полупустынных районах, указывают на степень минерализации их вод (Соленая, Солониха и т. д.).

Если общую длину речной сети отнести к площади территорий СССР, то получим значение средней густоты речной сети, составляющее около 0,14 км/км 2 .

Речная сеть, однако, по территории распределена весьма неравномерно. Наряду с районами, отличающимися хорошо развитой сетью, встречаются большие пространства с чрезвычайно редкими водотоками или вообще лишенные постоянно действующих рек.Густота речной сети закономерно изменяется с изменением со отношения элементов водного баланса. Очевидно, что при прочих равных условиях речная сеть развита лучше в тех районах, где больше выпадает осадков, а потери на испарение невелики.

Собственно речная сеть в природе именно и создается для отвода избытка поверхностных вод, и, следовательно, густота ее сама по себе является показателем степени обводненности территории. На этом, в частности, были основаны многочисленные попытки в гидрологии использования данных о густоте речной сети для характеристики норм стока районов, слабо или вовсе неизученных в гидрологическом отношении.

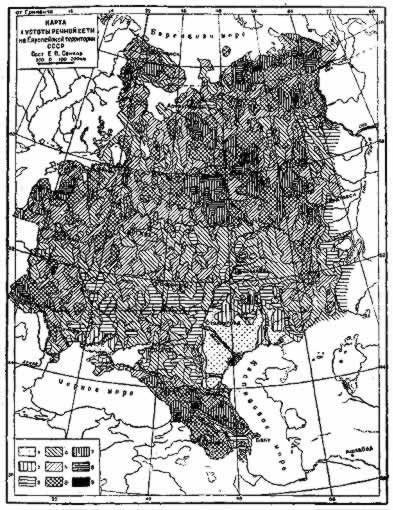

В соответствии с этим речная сеть наиболее густо развита в областях с высоким поверхностным стоком — в лесной зоне и слабо развита в степной и, особенно, в полупустынной зонах. В пустыне местная речная сеть очень редка или вообще отсутствует ввиду ничтожно малого количества осадков и высокой испаряемости. Так, например, в Европейской части СССР, по данным Е. П. Сенкова (рис. 14), густота речной сети в лесной зоне (в бассейнах Северной Двины и Верхней Волги, в Прибал тике и других районах), определенная по карте масштаба 1 : 1000000, достигает 0,30-0,35 км/км 2 . В степной зоне она уменьшается до 0,06-0,15 км/км 2 , а в засушливых степях нижнего Днепра и Северного Кавказа составляет 0,01-0,05 км/км 2 ; в противовес этому в горных районах (Карпаты, Кавказ) густота речной сети резко возрастает.

Рис. 14. Густота речной сети Европейской части СССР.

Шкала густоты речной сети (в км/км2): 1 — 0; 2 — от 0,01 до 0,05; 3 — от 0,06 до 0,10; 4 — от 0,11 до 0,15; 5 — от 0,16 до 0,20; 6 — от 0,21 до 0,25, 7 — от 0,26 до 0,30; 8 — от 0,31 до 0,35; 9 — свыше 0,36.

Следует отметить, что густота речной сети определяется не только климатическими условиями. Важную роль играет геологическое строение и характер почво-грунтов, слагающих поверхность бассейнов. При большом количестве осадков, но при наличии легко проницаемых грунтов, речная сеть может быть редкой или совсем отсутствовать, как это, например, имеет место в районе Силурийского плато недалеко от Ленинграда.

Помимо густоты речной сети, представляет интерес характер общего размещения рек в бассейне, т. е. рисунок речной сети. Последний, в отличие от густоты сети, в значительной мере связан с местными геологическими условиями. В. А. Троицкий, рассматривая характер речной сети Европейской части СССР, устанавливает некоторые закономерности в строении и распределении типов ее рисунков. Так, например, для Средне-Русской возвышенности характерен преимущественно древовидный рисунок речной сети, для Припятского полесья и Печорской низменности — перистый и параллельно-древовидный, для Смоленско-Московской и Волыно-Подольской возвышенностей — субдендрический и т. д.

По характеру расположения рек по отношению к главной реке различают симметричные и несимметричные бассейны. Примерами, рек с симметричным строением бассейна является Ока, Дон, Днепр и др. Резко асимметричным бассейном обладает, например, Кубань, представляющая собой как бы водоотводный подгорный канал, принимающий сток с северных склонов Большого Кавказа и лишенный притоков справа — со стороны северокавказских засушливых степей. Почти столь же асимметричен бассейн Енисея, речная сеть которого развита почти исключительно по правобережью — в пределах Средне-Сибирского плоскогорья, в то время как со стороны Западно-Сибирской низменности в него не впадают сколь-нибудь значительные притоки.

Уклоны и падения рек

При большом разнообразии природных условий уклоны и величины падения рек страны весьма различны и колеблются в больших пределах. В равнинных частях территории Советского Союза — на Восточно-Европейской равнине, Западно-Сибирской низменности и в пределах других, менее обширных низменных равнин — уклоны рек малы и обычно не превосходят 0,1-0,2°/оо, а соответствующие им падения равны 10-20 см/км. Особенно малы уклоны рек Западно-Сибирской низменности, где они обычно не превышают 0,05-0,1°/оо. Характерно, что Обь, например, пересекающая всю Западно-Сибирскую низменность, имеет средний уклон 0,04°/оо. Также малыми уклонами отличается ее главнейший приток Иртыш (0,05°/оо). Средние уклоны крупных рек Восточно-Европейской равнины — Северной Двины, Волги, Днепра, Дона — не превышают 0,06-0,11°/оо (табл. 11); эти реки обладают малыми скоростями течения (обычно 0,3-0,5 м/сек), а русла их меандрируют среди широких, часто заболоченных пойм.

Таблица 11. Средние уклоны главнейших рек СССР

| Река | Средний уклон °/оо |

| Обь Иртыш Нева Северная Двина Волга Дон Днепр Амур Енисей Ангара Кубань Терек | 0,04 0,05 0,03 0,07 0,07 0,09 0,11 0,11 0,37 0,21 1,46 4,77 |

В горных районах Советского Союза — на Урале, Кавказе, Тянь-Шане, Памире и др. — реки обладают уклонами, во много раз превосходящими уклоны равнинных рек. Так, например, средний уклон Кубани, равный 1,46°/оо, примерно в 20 раз больше, чем уклон Волги. Еще большим уклоном обладает Терек, средний уклон которого достигает почти 5°/оо, что в 125 раз больше среднего уклона Оби. Аму-Дарья в горной части имеет средний уклон около 3-4°/оо. Если же взять не средние уклоны, а уклоны отдельных участков рек, то на реках Кавказа, Средней Азии, Алтая и других горных районов СССР местами уклоны достигают 20-40 и даже 100°/оо. Соответственно с этим, реки горных районов СССР обладают глубоко врезанными долинами, носящими часто характер ущелий; ложе их каменистое, скорости течения велики (до 3-6 м/сек); местами реки низвергаются водопадами.

Уклоны рек трудно поддаются территориальному обобщению, так как они зависят от размера рек. Как правило, уклоны убывают от истока к устью, поэтому чем длиннее река, тем меньше ее средний уклон. На малых реках уклоны больше, чем на средних и больших. Так, например, в пределах Восточно-Европейской равнины средние уклоны больших рек, как отмечено выше, не превышают 0,11°/оо, тогда как на малых реках (и в верховьях больших рек) уклоны увеличиваются местами до 1,0-3,0°/оо. Таковы малые реки Валдайской возвышенности, верховья Оки, расположенные в пределах Средне-Русской возвышенности, и ряд других водотоков. Изменение уклонов рек, вообще говоря, соответствует изменению рельефа. Если бы представилось возможным показать изолинии уклонов рек на территории СССР, то они примерно повторили бы изогипсы на гипсометрической карте. На такой карте резко выделялись бы низменности и равнины, где реки обладают ничтожными уклонами, и все даже небольшие возвышенности, не говоря уже о горных районах, в пределах которых реки имеют большие падения.

Выше было отмечено, что обычно уклоны рек уменьшаются в направлении от истока к устью. Действительно, чаще всего основное падение сосредоточено в верховьях. Однако имеют место и многочисленные исключения. Иногда наибольшее падение приурочено к нижней части течения. В зависимости от характера распределения падений и уклонов по длине рек можно выделить несколько типов продольных профилей. Обычно различают четыре основных типа: 1) профиль равновесия, соответствующий наиболее распространенному случаю, — характеризующийся кривой гиперболического вида, 2) прямолинейный профиль, отличающийся более или менее равномерным распределением падения и уклонов по длине реки, 3) сбросовый профиль — характеризующийся кривой параболического вида: с малым падением is верхней части и большим в нижней, 4) ступенчатый профиль — отличающийся чередованием участков, имеющих малые уклоны с короткими перепадами.

Профиль равновесия характерен для большинства горных рек Кавказа, Средней Азии и других горных районов СССР. Реки равнин, как правило, имеют очертание продольного профиля близкое к прямолинейному. Сбросовый тип профиля свойственен рекам, протекающим в областях платообразных возвышенностей. Таковы, например, реки Средне-Сибирского плоскогорья, Армянского нагорья и других районов СССР, где в верхней части они текут как бы по равнине, высоко приподнятой над уровнем моря, и имеют малые уклоны. Типичным сбросовым профилем обладают также многие реки Прибалтики, основное падение которых приурочено к нижнему их течению, где при пересечении силурийского глинта (обрыва) они образуют пороги (например, Нарвские на р. Нарове, Кингисеппские на р. Луге и т. д.). Ступенчатый продольный профиль свойственен рекам Карелии и Кольского полуострова. Наличие ступеней здесь связано с тектоникой, проявившейся в разломах земной коры и ступенчатых сбросах. При таком типе продольного профиля реки обычно имеют многочисленные пороги и водопады.

Источник