Как ухаживать за виноградом во второй и последующие годы

Виноград

Чтобы ежегодно получать богатый урожай винограда, за лозой нужно постоянно ухаживать. Целый комплекс мероприятий проводится весной, летом и осенью. Правильный уход поможет поддерживать растение в хорошем состоянии и получать вкусные плоды.

404

Формирование и обрезка

На второй год после посадки уже весной начинают проводить обломку соцветий и усиков. Убирать нужно все побеги, на которых нет соцветий. После завязывания ягод процедуру повторяют. Начинать удаление побегов следует с нижней части, затем поднимаются на сучки. Если длина ветки составляет 4-5 см, то обломить ее можно, нажав пальцем на основание.

Чтобы питательные вещества не тратились на рост лишних побегов, а направлялись к соцветиям, следует проводить прищипку. Для этого верхнюю часть побегов с соцветием, достигших длины 20-25 см, обрывают на 1-2 листа. Делают это за 2-3 дня до того, как ветка начнет цвести.

С виноградной лозы нужно убирать все побеги второго порядка. Они растут в пазухах листьев, которые находятся на главных ветках. Не стоит удалять пасынки полностью. Проводят прищипывание над первым или вторым листом.Такая обработка поможет избежать загущения и направит силы винограда на рост и вызревание плодов.

Не следует пасынковать кусты, на которых за лето появилось мало листьев.

В августе производится чеканка, когда рост побегов замедляется. Делают обрезку всех верхушек на 35-40 см.

Обрезка не дает винограду разрастаться, а его побегам измельчаться. В средней полосе России ее проводят 2 раза: осенью (перед тем как укрывать лозу) и весной (после снятия пленки, до появления первых листиков).

Когда пройдут первые заморозки, плодоносившие ветки обрезают. Удаляют также тонкие побеги, которые не вызрели. При обрезке зимой убирают замерзшие части и поврежденные.

Источник

Виноград в Сталинградской области — Уход на второй-третий год после посадки

Весной второго года на винограднике задерживают талые весенние воды. При первой возможности проводят покровное боронование. Примерно в середине апреля кусты раскрывают в один или два приема, в зависимости от погоды. Одновременно с этим проводятся шайбовка и катаровка. Лозы после открывки обрезают, оставляя на каждой из двух зимовавших лоз по два нижних хорошо развитых глазка. Самые нижние, так называемые угловые глазки, не принимают во внимание, так как они слабо развиты и не могут дать мощных побегов. Таким образом, весной второго года куст будет нагружен только четырьмя глазками. Схема обрезки куста весной второго года показана на рисунке 4.

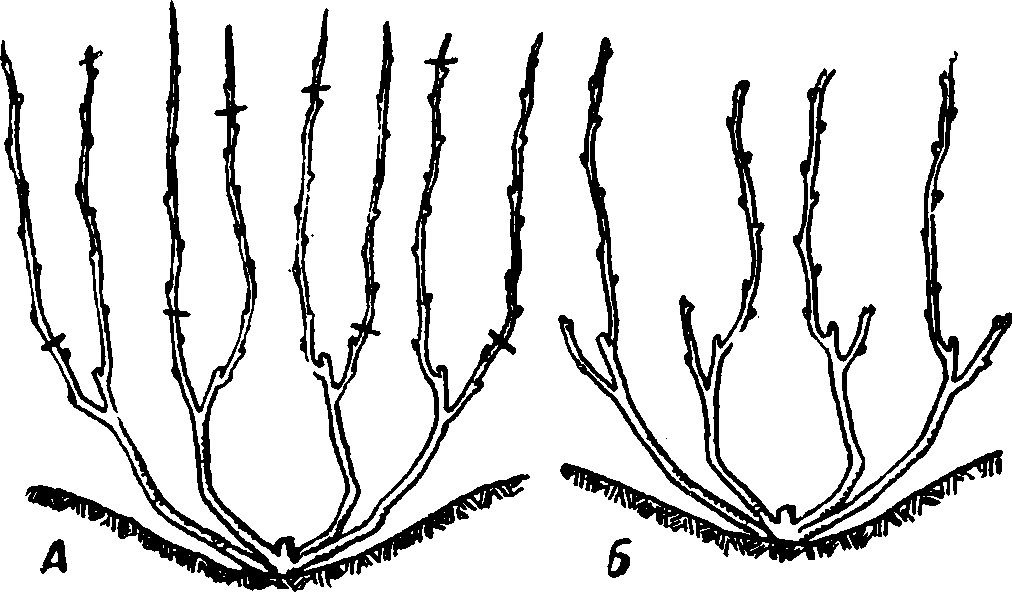

Рис. 4. Куст винограда весной на второй год после посадки: а) до обрезки (черточками указаны места обрезки); б) тот же куст после обрезки.

В том случае, когда обрезка проводится после очень суровой зимы и есть основания опасаться, что часть глазков повреждена морозами, весеннюю обрезку следует провести с запасом глазков, т. е. на каждой лозе оставить не 2, а 3—4 глазка. Затем, когда глазки разовьются и начнется рост побегов, более слабые из них выламывают и оставляют на каждой лозе по два самых сильных побега.

На втором году роста растений задача виноградаря заключается в том; чтобы к осени на каждом кусте вырастить четыре сильно развитых и хорошо вызревших лозы. Это достигается путем применения такой же системы ухода за почвой и растениями, как и в первый год.

При хорошем уходе к концу первого года корневая система виноградного куста проникает на метр в глубину и на метр во все стороны. Поэтому количество питательного раствора на второй год нужно увеличить в 2—3 раза, т. е. на каждый куст давать в каждую подкормку не одно, а два—три ведра питательного раствора.

Лозы подвязываются к кольям. Своевременно проводятся прополки и рыхления, поливы, подкормки, борьба с болезнями и вредителями, зеленые операции — обломка, пасынкование, чеканка. При обломках уничтожают все появляющиеся побеги, оставляя только по 2 побега на каждой лозе.

Осенняя обрезка состоит в том, что у каждой из четырех лоз оставляют 100—150 см вызревшей части лозы.

Если же вызревшая часть меньше метра, то удаляют всю невызревшую часть, а всю вызревшую оставляют в зиму. При обрезке удаляют листья, усики и пасынки.

Для формировки вертикального веера лозы при ук- рывке кустов укладывают таким образом, чтобы две из них легли в одну сторону вдоль ряда, а две в другую.

В последнее время Всероссийским институтом виноградарства сконструировано и испытано специальное приспособление — «лозоукладчик» — для механизированной укладки лоз виноградных кустов одновременно с укрывкой их на зиму. Монтируется лозоукладчик на ВУМ-60, ПУН-1,7 или на культиваторе КНВ-7,5, с установкой укрывочных корпусов плуга ПВ-1,7. Лозоукладчик производит доброкачественную укладку и укрывку лоз только при наклонной односторонней формировке веера, при которой лозы на зиму укладываются в одну сторону так, чтобы они были направлены по ходу агрегата.

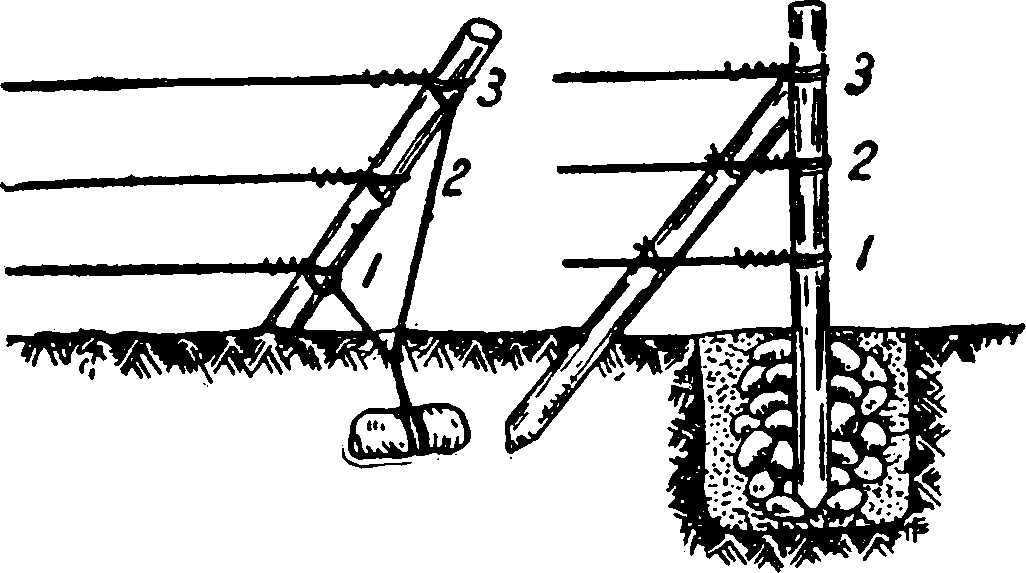

Рис. 5. Способы установки крайних столбов шпалеры.

Наклонная односторонняя формировка создается в основном так же, как и вертикальный веер с той разницей, что лозы, начиная со второго года, укладываются в одном направлении (по ходу агрегата). Однолетние лозы подвязываются вертикально и распределяются равномерно веером, а все рукава направлены в одну сторону вдоль ряда. Во избежание холостых проходов укрывного агрегата, наклон кустов чередуют: в 10 рядах все кусты формируют с наклоном в одном направлении, а в 10 следующих — в противоположном.

На одностороннюю формировку нетрудно перевести в 2—3 года и плодоносящие виноградники с вертикальной веерной формировкой.

УХОД НА ТРЕТИЙ ГОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Весной третьего года устанавливают шпалеру для подвязки виноградных лоз веером. Подвязка улучшает условия освещения куста, облегчает борьбу с болезнями, позволяет проводить механизированную обработку почвы, усиливает рост лозы в первую половину лета и ускоряет ее вызревание.

В каждом ряду на расстоянии 8 м друг от друга вкапывают столбы — дубовые акациевые или из другой крепкой породы. Крайние в ряду столбы должны быть толщиной около 15 см и длиной 300 см, а промежуточные — толщиной 8—12 см и длиной 280—300 см. На 1 га потребуется 80 крайних (якорных) столбов и 480 промежуточных.

Крайние столбы зарывают в землю на глубину 70— 80 см, а промежуточные — на 60 см. Промежуточные столбы устанавливают прямо, а крайние — с небольшим наклоном вдоль ряда в наружную от крайнего куста сторону.

Крайние столбы хорошо укрепляют якорями, которыми могут служить крупные камни или связки камней, зарываемые в землю со стороны наклона столба. Можно оставить крайние столбы прямыми, хорошо укрепив их подпорками с внутренней стороны ряда.

На рисунке 5 показаны разные способы установки крайних столбов шпалеры.

Для предохранения от быстрого загнивания нижние концы столбов на 70—80 см обжигают и смолят или же протравливают в течение 7—10 дней пятипроцентным раствором медного купороса.

Дубовые столбы могут служить 12—15 лет, сосновые — 3—5 лет. Долговечны и удобны металлические столбы из труб, углового железа, а также железобетонные подпоры.

Высота надземной части столбов шпалеры равна 2,2—2,4 м. Проволока к крайним столбам прикрепляется наглухо, к промежуточным — с помощью скоб, но так, чтобы свободно обхватывалась скобой и могла перемещаться. Хорошей для шпалеры считается оцинкованная проволока диаметром 3 мм (проволока № 11). Ее надо на гектар виноградника около 700 кг при четырехрядной шпалере. Вместо проволоки могут применяться деревянные брусья.

Проволока натягивается в 4 ряда: нижний ряд располагается на высоте 50 см над землей, второй ряд — 50 см над ним, третий — 50—60 см над вторым и четвертый на высоте около 2 м.

В последние годы некоторые колхозы, особенно в Молдавской и Узбекской ССР, стали сами изготовлять для шпалеры железобетонные столбы. Краевые столбы квадратного сечения изготовляют 3-метровой длины, 10 см толщины в верхней части; 18 см в нижней — с утолщенным основанием длиной 45 см. Промежуточные столбы изготовляются такой же длины и такой же толщины в верхней части, а в нижней несколько тоньше — 16 см и без выступов.

При установке через 10 м при междурядьях 2,5 м на каждый гектар потребуется 440 столбов, в том числе 80 краевых и 360 промежуточных.

Для изготовления такого количества столбов необходимо 1340 кг арматурной проволоки диаметром 6—7 мм, 7 т цемента, 7 т мелкого гравия и 20 т песку.

Столбы отливаются в деревянных формах, сделанных каждая из трех досок толщиной 2,5—3 см, шириной 18— 20 см и длиной 300 см. Арматура нужного размера изготовляется из 6—7 мм проволоки, которая в восьми местах связывается мягкой 2—3-миллиметровой проволокой. На столбе делаются четыре петли для поддержания шпалерной проволоки: первая на высоте 110 см от основания столба (на высоте 45—50 см от поверхности земли), вторая — на 50 см над первой, а последующие— на 50—60 см друг от друга.

Техника изготовления железобетонных опор, описанная З. Шамсутдиновым1), несложная. Для бетонной смеси берется одна часть цемента, одна часть мелкого гравия и три части песка. В специальных ящиках песок и гравий хорошо перемешивается, потом добавляется цемент, и вся масса снова перемешивается. Затем подливается вода и смесь тщательно перемешивается до «спелости».

На ровной площадке в тени укладываются деревянные формы, в них заливается бетонная смесь толщиной 3—4 см, затем на нее укладывается арматура, и форма заполняется бетонной смесью. Смесь, которая уплотняется для того, чтобы в бетоне не осталось пустот, выравнивается и заглаживается. Чтобы затвердение бетона проходило равномерно, через 2—3 часа после заливки поверхность бетона покрывают влажными опилками, соломой, рогожей или другими материалами.

В течение двух суток через каждые 5—6 часов столбы обмывают водой, затем вынимают их из формы и поливают еще в течение 2—3 дней. После этого столбы готовы для установки.

Звено из пяти человек: двое на изготовлении арматуры, двое на приготовлении раствора и один на укладке арматуры в формы, заливке бетона и уходе за столбами, за день изготовляет около 20 столбов.

Учитывая несложность изготовления железобетонных столбов и большую выгоду их применения, колхозам Сталинградской области есть большой смысл учесть опыт передовых колхозов. Срок службы деревянных столбов в условиях орошаемых виноградников продолжается всего 5—7 лет, а железобетонные столбы будут стоять пока существует виноградник.

Весной третьего года на каждом кусте должно быть четыре хорошо развитых лозы. Из них формируются рукава. Для этого каждую из четырех лоз обрезают, оставляя длиной до 50—60 см. В местностях с частыми весенними заморозками рукава формируются длиннее — до 70—80 см.

* Бюллетень научно-технической информации Узбекского научно-исследовательского института виноградарства. Самарканд, 1956 г.

Рис. 6. Обрезка виноградного куста весной третьего года после посадки: а) куст до обрезки; б) тот же куст после обрезки. На каждом рукаве оставлено по два верхних глазка.

На верхнем конце каждой подрезанной лозы (рукава) оставляют по два глазка, причем нижний глазок должен находиться на внешней стороне лозы, так как из него будет сформирован сучок замещения. Все остальные глазки, расположенные ниже двух оставленных, выщипывают («ослепляют»). На рисунке 6 показана схема обрезки куста весной третьего года после посадки.

Слабые лозы (тоньше карандаша) для формирования рукавов непригодны. Их обрезают на 2 глазка для усиления роста.

Задача виноградаря состоит в том, чтобы к осени третьего года вырастить на каждом кусте восемь сильных лоз — по две лозы на каждом рукаве.

Иногда, после суровой зимы, при формировании рукавов оставляют не по 2, а по 3 глазка (один запасной). При первой обломке на каждом рукаве оставляют только два наиболее сильных побега, а третий удаляют. Из трех побегов удаляют верхний в том случае, если нижний побег расположен правильно — на наружной стороне рукава. Если же нижний побег обращен во внутрь куста, то удаляют его, оставляя на рукаве два вышележащих побега.

Рис. 7. Обрезка виноградного куста весной четвертого года после посадки: а) куст до обрезки; черточками указаны места обрезки плодовых стрелок и сучков замещения; б) тот же куст после обрезки.

Рукава подвязываются к шпалере наклонно, к первой и второй проволокам. Лозы на рукавах подвязываются вертикально.

В течение весны и лета проводится такой же уход, как и на винограднике второго года. Систематически удаляется поросль на рукавах, оставляют расти только две лозы на верхнем конце рукава. Удаляется и вся поросль, идущая от корневого ствола, если нет необходимости в формировке дополнительных рукавов. Осенью каждая из двух лоз на рукаве обрезается на 100—120 см, и куст прикапывается на зиму.

Источник