Пляжи, зоны, утопиловки…

Где в нашем городе купались топлесс, почему КПСС затопила Лесное озеро

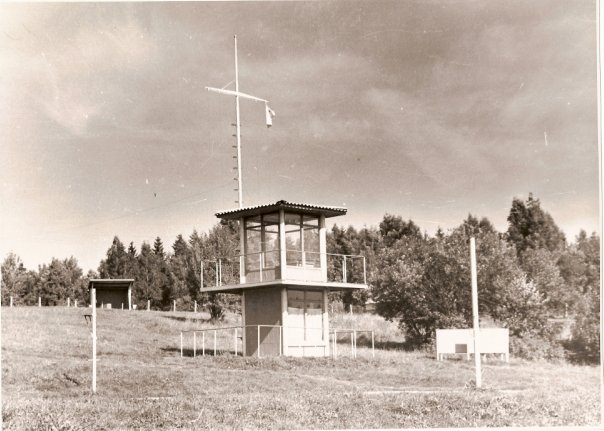

Загорск-7. Будка спасателей. 1970-годы. Фото А. Мочалова

Пляж в близком к современному понятии появился в жизни наших земляков где-то

в конце 1930-х.

М. М. Пришвин в новелле «Гектор и Андромаха» описывает городской пляж предвоенного Загорска на Вифанском пруду — территория была поделена на мужскую, женскую и семейную части, а молодые девушки купались, говоря современным языком, топлесс. Старожилы называли это место «Зелёный мыс».

По генеральному плану 1935 года пляж должен был официально войти в состав огромного городского парка на Вифанских прудах. Парк так и не открылся, но в то же время в официальный и разговорный обиход входило выражение «зона купания».

В чём принципиальное отличие пляжа от зоны купания? Пляж должен быть оборудован надлежащей инфраструктурой — тентами и раздевалками, за купающимися следят спасатели. А «зона» представляла, как правило, отрезок берега, чаще песчаный, реже — с травяным покрытием, который никакой инфраструктуры не имел.

Традиция каждое лето сообщать в местной печати, какие водоёмы пригодны для купания, появилась в 70-х. Большинство «зон» оказывались запретными, но ими активно пользовались — привлекала близость к жилью, немноголюдность и эта самая «неустроенность».

Загорск-7.1970-е. Лодочная станция. Фото А. Мочалова

На Вифанских прудах. Конец 1950-х. Любительское фото

Интересно распределялись зоны отдыха на, пожалуй, главном «несанкционированном» пруду — Скитском. Песчаный берег с неглубоким дном со стороны Восточного поселка облюбовали аборигены и жители Красюковки и Рабочего посёлка ЗОМЗа.

На противоположной стороне, у липовой рощи, где теперь парк «Скитские пруды», отдыхали в основном «городские». Многие приезжали на машинах. Относительно крутой песчаный берег со стороны Гефсиманского скита целиком принадлежал жителям микрорайона Ферма (тогда Загорск-7).

У моста в воде возвышалось странное кирпичное сооружение, прозванное «монах». Некогда оно предотвращало отток рыбной молоди из пруда в пруд, там стояли сетки, а в середине XX века наиболее отчаянные пользовались «монахом» как вышкой для прыжков в воду!

Царские пруды и утопиловки

Несмотря на запреты санитарных врачей, твердивших о повышенном загрязнении водоёмов, народ активно купался и отдыхал. Но когда картофельные плантации Восточного посёлка подошли вплотную к воде, началось активное заиливание прибрежной части пруда. Весенняя вода, летние ливни несли в пруд нарушенный перекапыванием грунт. Медленно, но верно заглохли и другие места купания.

До конца 60-х активно купались у пруда вблизи микрорайона Ферма, имевшего бытовое название «Катеринка». Молва связывала его с именем Екатерины II, будто у государыни тут была купальня, отделанная мрамором. И что одна мраморная плита лежит на дне. А если парень случайно встанет на неё обеими ногами, то все девушки — его, а если девчонка, то немало сердец она разобьёт!

Совершенно рисковыми были водоёмы близ комбината ЖБИ, а ещё пруды Сизиниха и Коровка у Восточного посёлка. В них, как правило, лезли подростки или какие-нибудь отчаянные молодцы. Примерно то же можно сказать и про Белый пруд.

Особо рискованные места звали «утопиловками». Страшновато, но метко!

Несколько иначе обстояло дело с Келарским прудом, чьи берега принадлежали местным жителям. В то время на пруду работала лодочная станция, и купавшиеся ребятишки любили цепляться к лодкам.

Когда в 1940-е годы власти попытались запустить в Келарский пруд карпа, то вышел категорический запрет купания граждан и стирки белья в водоёме. Но на запрет мало кто обращал внимания.

Рукотворные Лесное и Загорское

К началу 1960-х годов места для купания оказались в дефиците — Вифанские и Скитские пруды помимо того, что были загрязнены, так ещё примыкали к объектам оборонки! В это же время возникли два искусственных водоёма — Загорское море и Лесное озеро.

Загорское море. Начало 1960-х. Фото Н. Кривенко

Загорское море планировалось не только как место досуга, но и площадка для турбаз, в том числе круглогодичных (по генплану 1969 года). Удалённость от основной городской застройки и транспортные проблемы затрудняли полноценную раскрутку этого водохранилища, которому посвятил своё стихотворение «Загорское море» советский поэт Марк Лисянский.

Лесное озеро на реке Торгоша на Ферме появилось на основе родников. Прогремели они на всю страну в 50-х как целебные, а точнее как «святые», и повалил туда народ со всей Руси великой, создавая эпидемическую и криминогенную обстановку. Решение устроить озеро, затопив участок с родниками, стало ответной мерой после пленума ЦК КПСС.

Загорск-7. Вышка для прыжков и пляж. 1970-годы. Фото А. Мочалова

В долине реки профессиональные строители и жители городка вырубили лес (остатки древнего бора — урочище Коршуниха) и соорудили земляную плотину длиной 170 метров. У воды на берегу были устроены пляж, лодочная станция, пост водной комендатуры и санитарный пост. Долгое время пляжная инфраструктура Лесного озера считалась одной из лучших в Подмосковье. Фотографии Андрея Мочалова помогут нам это представить и оценить!

Загорск-7. Пирс на Лесном. 1970-годы. Фото А. Мочалова

Пьют пиво и слушают Высоцкого

Третьим объектом официально признанного купания стало Торбеевское озеро, в 1970-е годы приютившее туристические базы. В самом начале 1980-х в газете «Вперёд» гневно отмечалось, что на Торбеевском озере не сыщешь киоска с мороженым и газированной водой, граждане-отдыхающие пьют пиво канистрами, а некоторые даже (упаси Карл Маркс!) шампанское «Помпадур». Из усилителей в частных авто гремят песни В. Высоцкого!

Водная гладь таила не только радость, она была чревата самыми разными опасностями. Например, по дну Скитских и Вифанских прудов тут и там были разбросаны родники и роднички с холодной водой, и часто у человека, попавшего на них, сводило ноги. Да что родники! Можно было просто наступить на разбитую бутылку и получить серьёзнейшее увечье.

Промчались годы. Из проекта-прожекта далеких 1930-х становится явью комплекс городского парка «Скитские пруды», а старые фото хранят память о жарких днях, например, 1972 года. И только по отдельным признакам географического рельефа можно найти место, где ты был готов целовать песок, по которому ходила твоя девчонка…

Источник

Вифанский пруд

Х[1] Сергиев Посад и его район — регион с богатейшей историей. История Сергиева Посада насчитывает почти семь веков богатой событиями жизни. Троице-Сергиев монастырь был основа 1337 году преподобным Сергием Радонежским. В XIV — начале XV вв. вокруг монастыря возникли несколько поселений (Кукуево, Панино, Клементьево и др.), объединенные в 1782 году по Указу Екатерины II в город, названный Сергиевским Посадом. С 1930 по 1991 год Сергиев Посад носил название Загорск , в память погибшего секретаря Московского комитета партии В.М. Загорского, затем городу было возвращено историческое название.

Читать далее. встретишь такое многообразие птиц. Читатель, наверное, удивится, узнав, что всего за время нескольких экскурсий автором этих строк здесь их было отмечено 62 вида. В том числе редкие в Московской области и нуждающиеся в охране коростель, речная крачка и желтоголовая трясогузка; причем последние два вида здесь гнездятся.

Самые заметные на Вифанском пруду птицы это сизые и озерные чайки, а также речные крачки, с криками летающие над водой. А если некоторое время тихонько постоять на берегу, то обязательно увидишь выплывших из прибрежных зарослей уток-крякв, чирков и черных с красными клювами камышниц (водяных курочек). Все они гнездятся в заболоченном северо-западном заливе пруда, в который впадает река Кончура. Гораздо реже, если повезет, можно увидеть крупную серую цаплю, лениво скользящую над водной гладью на широких крыльях или неподвижно стоящую у берега в зарослях рогоза в ожидании появления неосторожной рыбешки. Пойма реки Кончуры, берега пруда, в том числе великолепный сосновый бор у северного залива, населены славками, пеночками, камышовыми овсянками, трясогузками, дроздами, сорокопутами, синицами и прочей птичьей мелюзгой. Над водой ловят летающих насекомых стрижи, городские и деревенские ласточки. Майскими и июньскими ночами здесь раздается пение соловьев, которому вторит неумолкающий хор зеленых прудовых лягушек.

Повсюду полно пчел, шмелей, разноцветных бабочек и стрекоз. Местные жители рассказывают, что в северном заливе видели бобра…

Вифанский пруд и прилегающая территория играют огромную роль в создании здоровой экологической обстановки в нашем городе, имеют важное природоохранное и эстетическое значение, это идеальное место для проведения школьных экскурсий с целью экологического воспитания наших детей. Думаю, читатели согласятся с автором, что этот чудесный уголок городской природы необходимо взять под охрану, придав ему статус особо охраняемой природной территории местного значения.

Дмитрий Кошелев

КСТАТИ №3 2006

Добавить комментарий Отменить ответ

Контекстная справка

[1] — Сергиев Посад и его район — регион с богатейшей историей. История Сергиева Посада насчитывает почти семь веков богатой событиями жизни. Троице-Сергиев монастырь был основа 1337 году преподобным Сергием Радонежским. В XIV — начале XV вв. вокруг монастыря возникли несколько поселений (Кукуево, Панино, Клементьево и др.), объединенные в 1782 году по Указу Екатерины II в город, названный Сергиевским Посадом. С 1930 по 1991 год Сергиев Посад носил название Загорск, в память погибшего секретаря Московского комитета партии В.М. Загорского, затем городу было возвращено историческое название. подробнее.

Источник

Вифанские пруды: история, рыба, птицы

Живописные Вифанские пруды расположены на юго-востоке города Сергиев Посад Московской области.

На северо-западе — сердце России, знаменитая Троице-Сергиева Лавра с мужским монастырём, основанным в 1337 году преподобным отцом Сергием Радонежским. А на юго-востоке реставрируемый в настоящее время мужской Спасо-Вифанский монастырь, учреждённый в 1783 году архиепископом Московским Платоном Левшиным, настоятелем Троице-Сергиевой Лавры, «для успокоения своея старости» и «для погребения усопшей о Господе братии Сергиевы Лавры».

Платон, мучимый частыми болезнями, предполагал отказаться от управления епархией и «окончить свои последние годы в тишине», в особо полюбившемся ему месте недалеко от Троицкой обители.

Избранное им место, «яко на красивом положении и при изобилии вод, но впусте оставленное», находилось недалеко от Ершовского или Вяльковского пруда.

Первое название происходило от имени устроителя пруда, Троицкого келаря Вениамина Ершова (1730 – 1734).

Второе – от находившейся рядом деревни Вяльково.

Здесь-то, под видом кладбищенского отделения Лавры для погребения братии, и была заложена пустынь – убежище Платона, тем более, что в силу особой знаменитости Лавры и частых её посещений особами царской фамилии, хоронить на её территории людей всякого чина и состояния признавалось «не пристойно».

Местность, избранная Платоном, позднее была названа Вифанией в память о Палестинском селении, с которым связано евангельское повествование о воскресении Лазаря. Соответственно, и пустынь стала называться Вифанией «по причине погребаемых братии в надежде воскресения по примеру Лазаря воскресшего», а пруды — Вифанскими.

В советские годы эти пруды именовались также Птицеградскими по названию ближайшего посёлка.

Пруды были устроены при слиянии речек Кончуры и Корбухи более 250 лет назад монахами и использовались для разведения рыбы. Сегодня кое-какая рыба в них водится, но, конечно, не в том количестве, как два с половиной века назад. И в настоящее время, как летом, так и зимой, на прудах можно встретить рыболовов-любителей.

Каскад прудов Ершовских, ныне Вифанских, образовывал рыбное хозяйство Лавры. В старинных документах есть сведения про белую рыбу карася в изрядном количестве.

На свободную ловлю был наложен запрет — только для монастырских нужд. За этим строго следили смотрители и эконом Лавры.

Окрестности Вифанских прудов — это неописуемая красота и богатство растительного и животного мира. Они расположены в Вифанском парке, близ соснового бора.

Вода — это жизнь. Бродя в Вифанском парке, любуясь на пруды, можно забыть, что ты в городе. Тихая окраина, окружённая деревнями.

Единение с природой родной местности, осознание себя частью её, отношение к ней, как к родному дому, делает русского человека русским.

Вифанские, или Птицеградские пруды, славятся многообразием птиц. Их на прудах десятки видов.

Это сизые и озёрные чайки, речные крачки, с криками летающие над водой. А если некоторое время тихонько постоять на берегу, то обязательно увидишь выплывших из прибрежных зарослей уток — кряков, чирков и чёрных с красными клювами камышниц (водяных курочек).

Гораздо реже, если повезет, можно увидеть крупную серую цаплю, лениво скользящую над водной гладью на широких крыльях или неподвижно стоящую у берега в зарослях рогоза в ожидании появления неосторожной рыбёшки.

Но порой встречаются и места их гнездования. Первые птицы появляются, когда водоёмы ещё скованы льдом и снег лежит

сплошным покровом. В Средней полосе Европейской части России перелёт начинается со второй половины марта и длится до середины мая. Яйца цапли размером как куриные. Выведшиеся птенцы совершенно беспомощные, но они зрячые. Через семь-девять дней у них появляются перья.

Вифанские пруды и прилегающая к ним территория играют огромную роль в создании здоровой экологической обстановки в Сергиевом Посаде и имеют важное природоохранное и эстетическое значение.

Это исключительное место. Живописные пейзажи, прекрасный парк с флорой и фауной, богатая православная история,

святые места.

Источник