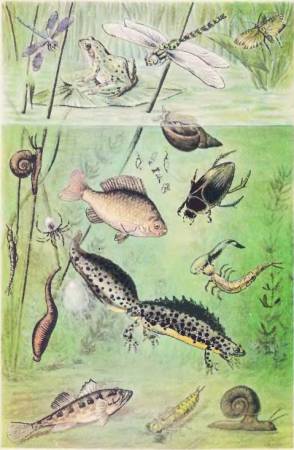

Видовой состав биогеоценоза пруда

Биоценоз пресного водоема

Любой природный водоем, например озеро или пруд, с его растительным и животным населением представляет собой отдельную экосистему. Эта природная система обладает способностью к саморегуляции и непрерывному самовозобновлению.

Растения и животные, населяющие водоем, распределяются в нем неравномерно. Каждый вид встречается в тех условиях, к которым наиболее приспособлен. Поэтому в разных участках водоема образуются довольно постоянные и характерные для них видовые комплексы — сообщества растений и животных, члены которых связаны между собой более тесно, чем с другими.

В прибрежной зоне обитает и большинство животных. Одни приспособлены к жизни на водных растениях, другие активно плавают в толще воды (рыбы, хищные жуки-плавунцы и водяные клопы). Многие обитают на дне (беззубки, личинки некоторых насекомых, ряд червей и т. п.).

Даже поверхностная пленка воды служит местом обитания специально приспособленных к ней видов. В тихих заводях можно видеть бегающих по поверхности воды хищных клопов-водомерок и быстро

плавающих кругами жуков-вертячек. Обилие пищи и другие благоприятные условия привлекают в прибрежную зону рыб.

В глубоких придонных участках водоема, куда слабо проникает солнечный свет, жизнь представлена иными бентосными формами.

Фотосинтезирующие растения здесь не могут существовать. Нижние слои воды вследствие слабого перемешивания остаются холодными и содержат мало кислорода.

Особые условия создаются и в толще воды открытых участков водоема. Она заселена массой мельчайших растительных и животных организмов, которые сосредоточены в верхних, более прогреваемых и хорошо освещаемых слоях воды. Здесь развиваются различные микроскопические водоросли, водорослями и бактериями питаются многочисленные простейшие — инфузории, а также коловратки и ракообразные. Весь этот комплекс мелких взвешенных в воде организмов называют планктоном. В круговороте веществ и в жизни водоема планктону принадлежит очень важная роль. В планктоне основную роль играют автотрофы, так как они образуют органику, которой потом питается вся экосистема. Важнейшая характеристика фитопланктона — продукция, так как от неё зависят все гетеротрофы.

Источник

Пруд и его экосистема

Общие сведения

Искусственные водные объекты должны иметь системы регулирования стока и притока воды, в зависимости от источников ее поступления.

Чем больше объем воды, тем устойчивее экосистема, тем она более способна к саморегулированию и восстановлению. Она более жизнеспособна и не требует повышенного внимания и контроля со стороны ее создателя.

Экосистема пруда, как и любая друга, есть совокупность живых организмов, существующих в определенных, в этом случае заранее заданных, условиях и взаимодействующих между собой и со средой. Видовое разнообразие, как и у другого водоема со стоячей водой, невелико.

Растения

Количество, попадающего и проникающего в глубину водоема света и сезонный оборот воды таковы, что чем они мельче, тем большее количество зеленной массы может быть произведено. Именно эта особенность, оставшись без надлежащего внимания, преобразует пруд в болото.

Пищевая цепь

Органическими остатками на «дне» питаются ракообразные, не брезгуют и некоторые виды рыб. Например: сом. Рыбы – судак, щука, карась, карп, красноперка и другие стоят на следующей ступени пищевой цепи.

На самой вершине трофической цепи находятся водоплавающие птицы. Такие как: гусиные и утиные, цапли и выпи, курочки и кулики, выдры и нутрии.

К экосистеме пруда можно отнести несколько видов пресмыкающихся и земноводных: уж, гадюка, лягушка, черепаха.

Замыкают кругооборот органических веществ – сапрофитные бактерии, грибы и черви, которые преобразовывают их в неорганические. От них зависит чистота и прозрачность воды. Дно накапливает значительное количество ила, опавшей листвы, органических отходов и погибших животных. Если в экосистему не будут привноситься какие-либо дополнительные органические удобрения или экзотические виды живых организмов, то редуценты – разрушители справятся, и водоем будет находиться в надлежащем виде и состоянии.

Видео — Природа на Северном Урале — Пруд

Источник

Презентация на тему: Биогеоценоз пруда

© Кукса Максим, ученик 11 класса, 464 школы 5klass.net

Биоценоз пресного водоема Любой природный водоем, например пруд, с его растительным и животным населением представляет собой отдельную экосистему. Эта природная система обладает способностью к саморегуляции и непрерывному самовозобновлению. Растения и животные, населяющие водоем, распределяются в нем неравномерно. Каждый вид встречается в тех условиях, к которым наиболее приспособлен. Поэтому в разных участках водоема образуются довольно постоянные и характерные для них видовые комплексы — сообщества растений и животных, члены которых связаны между собой более тесно, чем с другими.

Биоценоз пресного водоема Абиотические факторы температура воды (зависит от глубины; Освещенность – наибольшая на мелководье и у поверхности; Количество кислорода в воде – зависит от количества растений и температуры воды; Любой природный водоем, например пруд, с его растительным и животным населением представляет собой отдельную экосистему. Эта природная система обладает способностью к саморегуляции и непрерывному самовозобновлению. Растения и животные, населяющие водоем, распределяются в нем неравномерно. Каждый вид встречается в тех условиях, к которым наиболее приспособлен. Поэтому в разных участках водоема образуются довольно постоянные и характерные для них видовые комплексы — сообщества растений и животных, члены которых связаны между собой более тесно, чем с другими. биотические факторы

Биоценоз пресного водоема Абиотические факторы температура воды (зависит от глубины; освещенность – наибольшая на мелководье и у поверхности; количество кислорода в воде – зависит от количества растений и температуры воды; соленость воды; кислотность воды. Биотические факторы Связаны с влиянием друг на друга растений и животных. Если в водоеме слишком мало растений, для животных не будет хватать корма; Слишком большая населенность водоема животными ведет к выеданию пищевых ресурсов.

Биоценоз пресного водоема Автотрофные организмы кувшинка Наиболее разнообразные и благоприятные для жизни условия создаются в прибрежной зоне. Здесь вода теплее, так как прогревается солнечными лучами, и достаточно насыщена кислородом. Обилие света, проникающего до дна, обеспечивает развитие многих высших растений. Многочисленны и мелкие водоросли. Камыш Хвощ Ряска

Гетеротрофные организмы Гладыш Водомерка В прибрежной зоне обитает и большинство животных. Одни приспособлены к жизни на водных растениях, другие активно плавают в толще воды (рыбы, хищные жуки-плавунцы и водяные клопы). Многие обитают на дне (беззубки, личинки некоторых насекомых, ряд червей и т. п.). Даже поверхностная пленка воды служит местом обитания специально приспособленных к ней видов. В тихих заводях можно видеть бегающих по поверхности воды хищных клопов-водомерок и быстро плавающих кругами жуков-вертячек. Обилие пищи и другие благоприятные условия привлекают в прибрежную зону рыб. Жук- плавунец Жуки-вертячки

Гетеротрофные организмы Окунь Щука Обилие пищи и другие благоприятные условия привлекают в прибрежную зону рыб. Налим Сом

Гетеротрофные организмы Виды, живущие на поверхности и возле водоема Водомерка Лягушка Стрекоза Жуки-вертячки

Гетеротрофные организмы Птицы, живущие на поверхности и возле водоема Лебедь Утка Чайка

Гетеротрофные организмы В глубоких придонных участках водоема, куда слабо проникает солнечный свет, жизнь представлена иными бентосными формами. Личинки ручейника Фотосинтезирующие растения здесь не могут существовать. Нижние слои воды вследствие слабого перемешивания остаются холодными и содержат мало кислорода. Особые условия создаются и в толще воды открытых участков водоема. Она заселена массой мельчайших растительных и животных организмов, которые сосредоточены в верхних, более прогреваемых и хорошо освещаемых слоях воды. Здесь развиваются различные микроскопические водоросли, водорослями и бактериями питаются многочисленные простейшие — инфузории, а также коловратки и ракообразные. Весь этот комплекс мелких взвешенных в воде организмов называют планктоном. В круговороте веществ и в жизни водоема планктону принадлежит очень важная роль. В планктоне основную роль играют автотрофы, так как они образуют органику, которой потом питается вся экосистема. Важнейшая характеристика фитопланктона — продукция, так как от неё зависят все гетеротрофы.

Источник

Водоем и дубрава как примеры биогеоценозов

Биогеоценоз пресного водоема. Любой природный водоем, например озеро или пруд, с его растительным и животным населением представляет собой отдельный биогеоценоз. Эта природная система, как и другие биогеоценозы, обладает способностью к саморегуляции и непрерывному самовозобновлению.

Растения и животные, населяющие водоем, распределяются в нем неравномерно. Каждый вид обитает в тех условиях, к которым приспособлен. Наиболее разнообразные и благоприятные для жизни условия создаются в прибрежной зоне. Здесь вода теплее, так как прогревается солнечными лучами. Она достаточно насыщена кислородом. Обилие света, проникающего до дна, обеспечивает развитие многих высших растений. Многочисленны н мелкие водоросли. В прибрежной зоне живут и большинство животных. Одни приспособлены к жизни на водных растениях, другие активно плавают в толще воды (рыбы, хищные жуки-плавунцы и водяные клопы). Многие водятся на дне (перловицы, беззубки, личинки некоторых насекомых – ручейников, стрекоз, поденок, ряд червей и т. п.). Даже поверхностная пленка воды служит местом обитания специально приспособленных к ней видов. В тихих заводях можно видеть бегающих по поверхности воды хищных клопов-водомерок и быстро плавающих кругами жуков-вертячек. Обилие пищи и другие благоприятные условия привлекают в прибрежную зону рыб [38].

В глубоких придонных участках водоема, куда слабо проникает солнечный свет, жизнь беднее и однообразнее. Фотосинтезирующие растения здесь не могут существовать. Нижние слои волы вследствие слабого перемешивания остаются холодными. Здесь вода содержит мало кислорода.

Особые условия создаются и в толще воды открытых участков водоема. Она заселена массой мельчайших растительных и животных организмов, которые сосредоточены в верхних, более прогреваемых и хорошо освещаемых слоях воды. Здесь развиваются различные микроскопические водоросли; водорослями и бактериями питаются многочисленные простейшие – инфузории, а также коловратки и ракообразные. Весь этот комплекс мелких взвешенных в воде организмов называют планктоном. В круговороте веществ и в жизни водоема планктону принадлежит очень важная роль.

Пищевые связи и устойчивость биогеоценоза пруда. Рассмотрим, за счет чего существует и как поддерживается система обитателей водоема. Цепи питания состоят из нескольких последовательных звеньев. Например, растительными остатками и развивающимися на них бактериями питаются простейшие, которых поедают мелкие рачки. Рачки, в свою очередь, служат пищей рыбам, а последних могут поедать хищные рыбы. Почти все виды питаются не одним типом пищи, а используют разные пищевые объекты. Пищевые цепи сложно переплетены. Отсюда следует важный общий вывод: если какой-нибудь член биогеоценоза выпадает, то система не нарушается, так как используются другие источники пищи. Чем больше видовое разнообразие, тем система устойчивее.

Первичным источником энергии в водном биогеоценозе, как и в большинстве экологических систем, служит солнечный свет, благодаря которому растения синтезируют органическое вещество. Очевидно, биомасса всех существующих в водоеме животных полностью зависит от биологической продуктивности растений.

Часто причиной низкой продуктивности естественных водоемов бывает недостаток минеральных веществ (в особенности азота и фосфора), необходимых для роста автотрофных растений, или неблагоприятная кислотность воды. Внесение минеральных удобрений, а в случае кислой среды известкование водоемов способствуют размножению растительного планктона, которым питаются животные, служащие кормом для рыб. Таким путем повышают продуктивность рыбохозяйственных прудов.

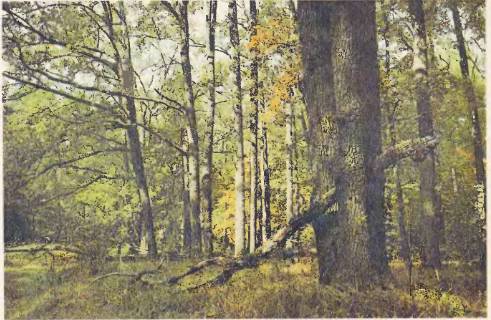

Биогеоценоз широколиственного леса. Среди наземных биогеоценозов одним из наиболее сложных является широколиственный лес, например дубрава. Дубрава – совершенная и устойчивая экологическая система, способная при неизменных внешних условиях существовать веками. Биогеоценоз дубравы составляют более сотни видов растений и несколько тысяч видов животных.

Растения дубравы. В наземных биогеоценозах основную биологическую продукцию создают высшие растения. В лесу это преимущественно многолетние древесные породы [39].

Характерная черта лиственного леса заключается в видовом разнообразии растительности. Между растениями происходит усиленная конкуренция за основные жизненные условия: пространство, свет, воду с растворенными в ней минеральными веществами. В результате длительного естественного отбора у растений дубравы выработались приспособления, позволяющие разным видам существовать совместно. Это ярко проявляется в характерной для дубравы ярусности.

Верхний ярус образуют наиболее светолюбивые древесные породы: дуб, ясень, липа. Ниже располагаются сопутствующие им менее светолюбивые деревья: клен, яблоня, груша и др. Еще ниже расположен ярус подлеска, образованный различными кустарниками: лещиной, бересклетом, крушиной, калиной и т. п.

Наконец, на почве произрастает ярус травянистых растений. Чем ниже ярус, тем более теневыносливы образующие его растения.

Ярусность выражена также в расположении корневых систем. Деревья верхних ярусов обладают наиболее глубокой корневой системой и могут использовать воду и минеральные вещества из глубинных слоев почвы.

Дубрава характеризуется высокой биологической продуктивностью. Вследствие ее сложной многоярусности общая площадь листьев растений, произрастающих на каждом гектаре, достигает 4-6 га. Такой мощный фотосинтезирующий аппарат улавливает и трансформирует в потенциальную энергию органического вещества около 1% годового притока солнечной радиации. Последняя в средних широтах составляет около 3,8 · 107 кДж/га. Почти половина синтезированного вещества расходуется самими растениями в процессе дыхания. Чистая продукция в виде прироста органического вещества в надземных частях растений составляет 5-6 т/га за год. К этому следует добавить 3-4 т/га ежегодного прироста подземных частей. Таким образом, продукция дубрав достигает почти 10 т/га в год.

Цепи питания в дубравах. Богатство и разнообразие растений, производящих громадное количество органического вещества, которое может быть использовано в качестве пищи, становятся причиной развития в дубравах многочисленных потребителей из мира животных, от простейших до высших позвоночных – птиц и млекопитающих.

Среди млекопитающих пищевую цепь, например, составляют растительноядные мышевидные грызуны и зайцы, а также копытные, за счет которых существуют хищники: ласка, горностай, куница, лиса, волк. Все виды позвоночных служат средой обитания и источником питания для различных наружных паразитов, преимущественно насекомых и клещей, а также внутренних паразитов: плоских и круглых червей, простейших, бактерий.

Пищевые цепи в лесу переплетены в очень сложную пищевую сеть, поэтому выпадение какого-нибудь одного вида животных обычно не нарушает существенно всю систему. Значение разных групп животных в биогеоценозе неодинаково. Исчезновение, например, в большинстве наших дубрав всех крупных растительноядных копытных: зубров, оленей, косуль, лосей слабо отразилось бы на общей экосистеме, так как их численность, а следовательно, биомасса никогда не была большой и не играла существенной роли в общем круговороте веществ. Но если бы исчезли растительноядные насекомые, то последствия были бы очень серьезными, так как насекомые выполняют важную в биогеоценозе функцию опылителей, участвуют в разрушении опада и служат основой существования многих последующих звеньев пищевых цепей.

Саморегуляция и лесном биогеоценозе. Процесс саморегуляции в дубраве проявляется в том, что все разнообразное население леса существует совместно, не уничтожая полностью друг друга, а лишь ограничивая численность особей каждого вида определенным уровнем. Насколько велико в жизни леса значение такой регуляции численности, можно видеть из следующего примера. Листьями дуба питается несколько сотен видов насекомых, но в нормальных условиях каждый вид представлен столь малым количеством особей, что даже их общая деятельность не наносит существенного вреда дереву и лесу. Между тем все насекомые обладают большой плодовитостью. Количество яиц, откладываемых одной самкой, редко бывает менее 100. Многие виды способны давать 2-3 поколения за лето. Следовательно, при отсутствии ограничивающих факторов численность любого вида насекомых возросла бы очень быстро и привела бы к разрушению экологической системы.

Наблюдения показывают, что некоторая часть потомства погибает под влиянием различных неблагоприятных условий погоды. Но основную массу уничтожают другие члены биогеоценоза: хищные и паразитические насекомые, птицы, болезнетворные микроорганизмы.

Ограничивающее действие экологической системы все же не исключает полностью случаев массового размножения отдельных видов, которое бывает связано с сочетанием благоприятных факторов среды. Однако после массовой вспышки особенно интенсивно проявляются регулирующие факторы (паразиты, болезнетворные бактерии и др.), которые снижают численность вредителей до средней нормы.

Минерализация органических остатков. Огромное значение в жизни леса имеют процессы разложения и минерализации массы отмирающих листьев, древесины, остатков животных и продуктов их жизнедеятельности. Из общего ежегодного прироста биомассы надземных частей растений около 3-4 т на 1 га естественно отмирает и опадает, образуя так называемую лесную подстилку. Значительную массу составляют также отмершие подземные части растений. С опадом возвращается в почву большая часть потребленных растениями минеральных веществ и азота.

Животные остатки очень быстро уничтожаются жуками-мертвоедами, кожеедами, личинками падальных мух и другими насекомыми, а также гнилостными бактериями. Труднее разлагается клетчатка и другие прочные вещества, составляющие значительную часть растительного опада. Но и они служат пищей для ряда организмов, например грибков и бактерий, имеющих специальные ферменты, которые расщепляют клетчатку и другие вещества до легкоусвояемых сахаров.

Как только растения погибают, их вещество полностью используется разрушителями. Значительную часть биомассы составляют дождевые черви, производящие огромную работу по разложению и перемещению органических веществ в почве. Общее число особей насекомых, панцирных клещей, червей и других беспозвоночных достигает многих десятков и даже сотен миллионов на гектар. В разложении опада особенно велика роль бактерий и низших, сапрофитных грибков.

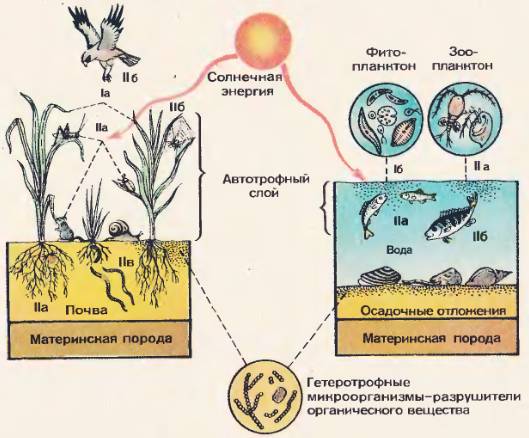

В лесном биогеоценозе ясно прослеживается круговорот веществ и движение энергии.

Лесной биогеоценоз, использующий энергию излучения Солнца, в принципе неистощим как источник органического сырья. Понятно поэтому большое внимание, которое уделяют охране, восстановлению и разумному использованию лесов. Правильно поставленное лесное хозяйство, учитывающее особенности леса как сложной экосистемы, позволяет длительно эксплуатировать лесные массивы, не уничтожая их, а повышая выход хозяйственно ценной продукции.

1. Постройте схему пищевых связей в биогеоценозе пресноводного водоема, определите круговорот вещества и поток энергии в нем. 2 Как обеспечивается устойчивость биогеоценоза водоема? 3 В чем причины устойчивости лесных биогеоценозов? 4. Укажите основные цепи питания в биогеоценозах пресноводного водоема и дубравы. 5. В чем выражается саморегуляция в биогеоценозе дубравы? 5. Назовите основные этапы круговорота веществ и движения энергии в лесном биогеоценозе. 7. Сравните биогеоценозы водоема и дубравы. Какой более устойчив и почему? (Для сравнения биогеоценозов используйте [40].)

I — растения, производящие органическое вещество: а — высшие растения, б — водоросли; II — животные — потребители органического вещества: а — растительноядные, б — плотоядные, в — питающиеся смешанной пищей.

Источник