- Печорский угольный бассейн

- Характеристика Печорского угольного бассейна, добыча угля в печорском бассейне

- Печорский угольный бассейн

- История освоения

- Характеристики бассейна

- Печорский угольный бассейн

- Из Википедии — свободной энциклопедии

- Печорский угольный бассейн: способ добычи, история, рынки сбыта и экологическая ситуация

- Характеристика запасов

- Добыча угля

- История

- Рынки сбыта и перспективы развития

- Экология

Печорский угольный бассейн

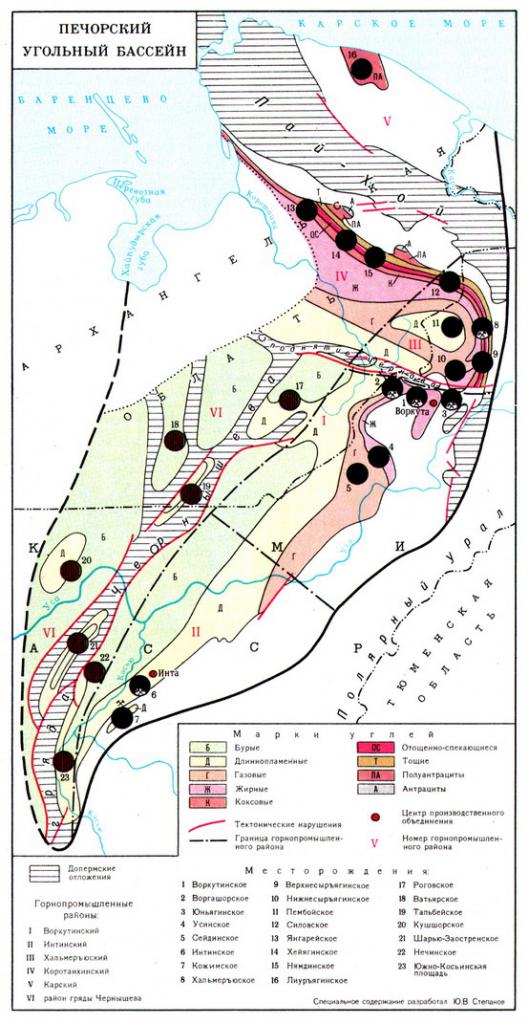

Печорский угольный бассейн расположен на западном склоне Полярного Урала и Пай-Хоя, в республике Коми и Ненецком национальном округе Арха

ИА Neftegaz.RU. Печорский угольный бассейн — расположен на западном склоне Полярного Урала и Пай-Хоя, в республике Коми и Ненецком национальном округе Архангельской области.

Общая площадь бассейна составляет около 90 тыс. км². Общие геологические запасы исчисляются в 344,5 млрд тонн. Шахты расположены в основном в Воркуте и Инте. Добывается около 12,6 млн тонн твердого топлива, потребителями являются предприятия европейского севера России.

Весь уголь добывается дорогим подземным способом. Глубина добычи 298 м — это глубже, чем в Кузбассе. Пласты средней мощности 1,53 м (в Кузбассе — 1,85 м). Угли дорогие по причине высокой себестоимости, так как шахтеры имеют «северные надбавки» к зарплате.

Проблемы бассейна связаны с трудностями реализации дорогого угля. Экологические проблемы связаны с использованием терриконов. Люди уезжают из Воркуты в более благоприятные для жизни районы. Бассейн имеет небольшие перспективы развития из-за высокой себестоимости углей.

Содержит в себе два вида угля: бурый и каменный. Расположен он в северном экономическом районе, часть его находится за пределами полярного круга. Запасы угля составляют примерно 10 миллиардов тонн, площадь бассейна составляет примерно 90 тысяч км². Мощность пластов до одного метра.

Перевозка осуществляется по всем северным железным дорогам. Условия добычи сложные: пласты проседают, изгибаются, ломаются. Вследствие чего стоимость угля выше. На территории бассейна нет больших промышленных центров, вследствие чего экологическая обстановка на печорском бассейне благоприятна для проживания людей.

Источник

Характеристика Печорского угольного бассейна, добыча угля в печорском бассейне

Это второй по важности бассейн каменного угля, содержащий всю гамму углей, обеспечивающих возможность существования и развития сырьевой базы коксохимии и энергетики. Промышленная разработка бассейна началась в 1934 г. Бассейн расположен в Северном экономическом районе на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа Архангельской области. Значительная часть бассейна находится севернее полярного круга.

Большая часть запасов углей сосредоточена на Интинском, Воргашорском, Усинском и Воркутинском месторождениях. Площадь бассейна составляет 90 тыс. км^2. Балансовые запасы составляют 210 млрд. тонн. Его угли отличаются высоким качеством, имеют теплотворную способность 4-7,8 тыс. ккал, обладают невысокой зольностью – 4-6%, глубина залегания составляет около 470 м, мощность пластов – от 0,7 до 1 м, значительная часть печорских углей коксуется. Влажность угля в Печорском бассейне колеблется от 6% до 11%; содержание фосфора – 0,1-0,2%; теплота сгорания горючей массы 7200-8600 ккал/кг, рабочего топлива 4300-6340 ккал/кг. Угли гумусовые, от блестящих до матовых, представлены полным генетическим рядом: антрациты, полуантрациты и тощие угли, развиты бурые угли.

Добыча угля ведется в основном подземным способом, небольшой объем добычи карьерным способом ведется на Юньягинском месторождении. Основная часть добычи приходится на Интинское (энергетические угли), Воркутинское (коксующиеся и энергетические угли), Варгашорское (коксующиеся угли) и Юньягинское (коксующиеся угли) месторождения. Практически все угли, добываемые в бассейне, подвергаются переработке (обогащению) на обогатительных фабриках и установках.

По итогам 2007 года добыча угля снизилась на 8,8% против уровня 2006 года и составила 12,8 млн. тонн, в том числе добыча угля для коксования снизилась на 5,5%, составив 10 млн. тонн, добыча энергетических углей снизилась на 17,5% (2,8 млн. тонн).

Удорожающие факторы, связанные с расположением бассейна за полярном кругом (значительная водоносность угленосной толщи, вечная мерзлота, удаленность от важнейших промышленных центров), обусловливают неблагоприятные технико-экономические показатели добычи угля в больших масштабах и сдерживают его развитие. Однако ресурсный потенциал бассейна позволяет надежно и с высокой экономичностью обеспечить увеличение добычи угля.

Региональные рынки сбыта коксующихся углей Печорского бассейна расположены в основном в Северном (Череповецкий металлургический завод АО «Северсталь»), Северо-Западном (Ленинградский промышленный узел), Центральном, Центрально-Черноземном и Уральском экономических районах. Энергетическим углем бассейна полностью обеспечивается Северный экономический район, на 45% − Северо-Западный район и Калининградская область, на 20% − Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы.

В Архангельской и Вологодской областях и Республике Коми все электростанции (за исключением Шексинской ГЭС) работают преимущественно на углях Печорского бассейна. Крупнейшей является Печорская ГРЭС.

Перевозка угля осуществляется по Северной железной дороге, которая обслуживает значительную часть Северо-Западного района и соединяет его с Центральным, обеспечивая связь с Европейским Севером.

На территории Печорского угольного бассейна нет металлургических комплексов. В Воркуте и Инте работают машиностроительные и металлообрабатывающие заводы, к основным видам продукции отрасли относятся: техника и оборудование для лесного и горно-металлургического комплексов, различные плавсредства, подшипники, измерительные приборы, продукция радиоэлектроники и станкостроения, строительная и дорожная техника. В Воркуте также действуют деревообрабатывающие предприятия.

На территории Печорского угольного бассейна достаточно острая экологическая ситуация. Идет комплексное нарушение земель, деградация естественных комовых угодий, истощение водных ресурсов и нарушение гидрологического режима подземных и поверхностных вод, загрязнение воздушного бассейна твердыми и газообразными вредными веществами при применении существующих технологических процессов добычи, переработки и сжигания твердого топлива. Атмосферный воздух также претерпевает изменения в процессе проветривания шахт. Изменения состава воздуха сводятся к уменьшению содержания кислорода и увеличению содержания углекислого газа, азота, а также к появлению вредных газов и пыли.

С прекращением добычи угля, закрытием и затоплением шахт также сохраняется экологическая опасность. Ранее нанесенный природной среде ущерб не исчезает, появляются и могут возникнуть в будущем новые источники опасности для окружающей природной среды и населения в зоне их активного влияния.

Для улучшения экологической ситуации необходимо проводить следующие мероприятия:

— очистка сточных шахтных вод путем использования гидромеханических процессов отстаивания и фильтрования;

— совершенствования водопотребления горнодобывающих предприятий – сокращение потребления воды питьевого качества из рек, озер и городского водопровода, а также расширение использования шахтных и карьерных вод для хозяйственно-бытовых и технических нужд;

— использование шахтного метана в качестве топлива и химического сырья, а также для выработки электроэнергии с помощью установок «Катерпиллар» (шахта «Северная» (Воркута))

Кроме того, в соответствии с Соглашением между Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и Правительством Республики Коми о совместной деятельности по реализации Постановления правительства Российской Федерации «О мерах по улучшению экологического образования населения» были определены задачи по созданию системы всеобщего непрерывного экологического образования, в том числе: формирование системы мониторинга общественного экологического сознания; формирование и совершенствование нормативно-правовой базы в области экологического образования; повышение уровня общественного экологического сознания.

Из приведенных выше характеристик Кузнецкого и Печорского угольного бассейнов можно сделать следующие выводы. Оба бассейна обладают запасами углей высокого качества (низкое содержание серы, фосфора, обладают невысокой зольностью, высококалорийные), значительная часть добываемого угля коксуется. У угольных бассейнов в основном одни и те же потребители: Урал, Северо-Запад, Центральный район, но кузбасские угли потребляются также и в Сибири. Бассейны значительно различаются по площади и по объемам добычи угля. В большем по площади Печорском угольном бассейне угля добывается гораздо меньше, чем на Кузбассе.

Ввиду того, что в Печорском угольном бассейне сложные горно-геологические условия добычи себестоимость добываемого в нем угля значительно выше, чем себестоимость угля, добываемого в Кузнецком угольном бассейне. Кроме того, на перевозку кузбасского угля установлены льготные тарифы, однако ОАО «Северсталь» намерена добиваться правительственного решения об установлении льготных тарифов на перевозки печорского угля.

На территории Печорского угольного бассейна нет таких промышленных центров как на Кузбассе, что также делает его менее конкурентоспособным.

Отсутствие металлургических центров также дает некоторый плюс: экологическая обстановка в Печорском угольном бассейне не такая сложная как на Кузбассе.

Источник

Печорский угольный бассейн

Печорский угольный бассейн — угольный бассейн расположен на западном склоне Полярного Урала и Пай-Хоя, в республике Коми и Ненецком национальном округе Архангельской области.

Общая площадь бассейна составляет около 90 тыс. км². Общие геологические запасы исчисляются в 344,5 млрд тонн. Шахты расположены в основном в Воркуте и Инте. Добывается около 12,6 млн тонн твердого топлива, потребителями являются предприятия европейского севера России.

История освоения

Существование Печорского угольного бассейна предсказал А. А. Чернов. Летом 1930 г при подъеме по реке Воркута геологом Черновым Г. А. были найдены коксующиеся, высококалорийные угли. Добыча ведется с 1931 года.

В 1970-м министр геологии вручил Чернову Г. А. диплом и нагрудный знак «Первооткрыватель месторождения». В 2007 г. В. В. Путин подписал Указ о награждении Г. А. Чернова орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени.

Характеристики бассейна

Весь уголь добывается дорогим подземным способом. Глубина добычи 298 м — это глубже, чем в Кузбассе. Пласты средней мощности 1,53 м (в Кузбассе — 1,85 м). Угли дорогие по причине высокой себестоимости, так как шахтеры имеют «северные надбавки» к зарплате.

Проблемы бассейна связаны с трудностями реализации дорогого угля. Экологические проблемы связаны с использованием терриконов. Люди уезжают из Воркуты в более благоприятные для жизни районы. Бассейн имеет небольшие перспективы развития из-за высокой себестоимости углей.

Содержит в себе два вида угля: бурый и каменный. Расположен он в северном экономическом районе, часть его находится за пределами полярного круга. Запасы угля составляют примерно 10 миллиардов тонн, площадь бассейна составляет примерно 90 тысяч км². Мощность пластов до одного метра. Перевозка осуществляется по всем северным железным дорогам. Условия добычи сложные: пласты проседают, изгибаются, ломаются. Вследствие чего стоимость угля выше. На территории бассейна нет больших промышленных центров, вследствие чего экологическая обстановка на печорском бассейне благоприятна для проживания людей.

Источник

Печорский угольный бассейн

Из Википедии — свободной энциклопедии

Печорский угольный бассейн — угольный бассейн, расположенный на западном склоне Мурзаева Полярного Урала и Пай-Хоя, в республике Коми, в городе Воркута, Ненецком автономном округе и Архангельской области.

Общая площадь бассейна составляет около 90 тыс. км². Общие геологические запасы исчисляются в 344,5 млрд тонн. Шахты расположены в основном в Воркуте и Инте. Добывается около 13 млн тонн угля в год. (В советское время в год 21 млн тонн добывалось в Воркуте и 9 млн тонн в Инте) Потребителями угля являются предприятия европейского севера России. В советское время за каждый 1 млн тонн добытого угля цена была 1 человеческая жизнь, т.е. несчастный случай со смертельным исходом, примерно 21 в Воркуте и 9 в Инте в год, в позднесоветское время . А за каждые 100 тыс тонн добытого угля примерно 1 несчастный травматический случай несмертельный (если сравнить с войной — то на 1 убитого примерно 10 раненных.) Угольная отрасль была по травматизму на 2-ом месте после армии, До 2000 года весь уголь добывался дорогим подземным способом. Глубина добычи от 400 до 1200 м — это глубже, чем в Кузбассе. Пласты средней мощности 1,53 м (в Кузбассе — 1,85 м). Угли дорогие по причине высокой себестоимости, так как шахтеры имеют «северные надбавки» к зарплате.

В июле 2000 года начал работу Разрез «Юньягинский», который стал первым и до сих пор единственным в мире предприятием, добывающим уголь открытым способом в условиях Крайнего Севера (за Полярным Кругом). Ранее такой способ разработки в условиях Заполярья считался невозможным [1] .

На территории Печорского угольного бассейна достаточно острая экологическая ситуация. Идет комплексное нарушение земель, деградация естественных кормовых угодий, истощение водных ресурсов и нарушение гидрологического режима подземных и поверхностных вод, загрязнение воздушного бассейна твердыми и газообразными вредными веществами при применении существующих технологических процессов добычи, переработки и сжигания твердого топлива. Атмосферный воздух также претерпевает изменения в процессе проветривания шахт. Изменения состава воздуха сводятся к уменьшению содержания кислорода и увеличению содержания углекислого газа, азота, а также к появлению вредных газов и пыли. Проблемы бассейна связаны с трудностями реализации дорогого угля. Экологические проблемы связаны с использованием терриконов. Люди уезжают из Воркуты в более благоприятные для жизни районы. Бассейн имеет небольшие перспективы развития из-за высокой себестоимости угля.

Источник

Печорский угольный бассейн: способ добычи, история, рынки сбыта и экологическая ситуация

Печорский угольный бассейн — это крупный угольный бассейн, который расположен сразу в трех субъектах РФ: Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области. По объемам запасов угля в России он уступает только Кузбассу. В нем находится около тридцати месторождений. Способ добычи в Печорском угольном бассейне в основном подземный, но встречается и открытый.

Характеристика запасов

Общий объем запасов Печорского угольного бассейна — 344,5 млрд тонн. По своему составу он разнообразен: тут добывают как бурые угли, так и тощие, и даже антрациты, но преобладают жирные (51 %) и длиннопламенные (35 %). Общие характеристики углей достаточно высокие и представлены в таблице.

Добыча угля

Стоимость угля Печорского бассейна сравнительно высокая, но обусловлено это не его качеством, а сложностью добычи. Толщина пластов угля составляет примерно 1-1,5 метра, из-за этого они постоянно изгибаются, ломаются и проседают. Глубина их залегания может быть разной от 150 до 1000 метров, что в целом глубже, чем на Кузбассе. Самые крупные месторождения: Интинское, Воркутинское, Воргашорское и Юньягинское. Основной способ добычи в Печорском угольном бассейне — подземный. Только на Юньягинском и еще нескольких месторождениях часть угля добывается открытым способом.

Затрудняет добычу и климат. Некоторые месторождения находятся за Полярным кругом, в вечной мерзлоте. Это требует более мощного оборудования для разрушения породы, а также средств для выплат надбавок рабочим. Много в горной породе метана. Это сильно повышает взрывоопасность работы в шахтах.

В целом, по итогам последних десяти лет, объемы добычи на основных месторождениях падают. Причина этому не только в усложнении самого процесса добычи, но и в падении спроса на уголь на внутреннем и мировом рынках. Сейчас выделяются средства для снижения себестоимости добычи, что в перспективе должно повысить спрос.

История

Первые сведения о наличии угля в данном регионе появились еще в далеком 1828 году. Но из-за трудностей освоения этой местности разрабатывать месторождение не стали и вскоре о нем забыли. Спустя почти век, в 1919 году, охотник В. Я. Попов сделал заявку о находке угля вблизи реки Воркута. Через пять лет начались геологические поисковые работы под руководством А. А. Чернова. Уголь был найден в реках Косья, Неча, Инта, Кожим. Помимо нахождения самих месторождений, был определен примерный состав угля. Уже тогда исследователи поняли, что будущий бассейн будет содержать в себе много видов угля.

Позднее Чернов за свои труды получил диплом и нагрудный знак «Первооткрыватель месторождения». С 1931 года началась добыча угля. В 70-е годы бассейн был расширен до границ Тимано-Уральской провинции.

Освоение месторождения в первое время давалось крайне тяжело. Уголь залегал на большой глубине, поэтому в Печорском угольном бассейне способом добычи угля являлись шахты. На сложности также сказывался климат и отсутствие хорошей техники. Основной рабочей силой тогда выступали заключенные. Набирать обороты добычи месторождение начало только в послевоенные годы. Во многом сыграла роль советская идеология: стахановское движение и трудовые соревнования. Но после развала Советского Союза многие шахты стали закрываться по причине забастовок и увольнения рабочих. Новый расцвет начался только с 2000-х годов. Именно тогда Печорский угольный бассейн стал оснащаться новой техникой, стали своевременно выплачиваться заработные платы шахтерам, была налажена транспортировка продукции.

Рынки сбыта и перспективы развития

В регионах, в которых расположен Печорский угольный бассейн, а также в Вологодской области, почти все электростанции работают на добывающемся здесь угле. Крупнейшим таким потребителем является Печорская ГРЭС. Наполовину обеспечены печорским углем Северо-Западный район и Калининградская область, на 20 % — Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы.

На территории самого бассейна отсутствуют крупные металлургические предприятия. Основные потребители коксующегося угля расположены в Череповце, Центральном, Центрально-Черноземном и Уральском экономических районах. Доставка угля осуществляется с помощью Северной железной дороги. Это также негативно сказывается на стоимости угля.

Экология

Как уже было упомянуто, крупных предприятий на территории бассейна нет. Это положительно влияет на экологическую ситуацию в регионе, но все равно имеются некоторые проблемы. Самая основная — это нарушение циркуляции подземных и поверхностных вод в результате больших площадей выработки угля. Загрязняется в процессе переработки угля и воздух. Как уже было сказано, способ добычи в Печорском угольном бассейне подземный. Шахты необходимо постоянно проветривать. Из-за этого все, что находилось в них, оказывается в атмосфере. Состав воздуха от этого претерпевает изменений: увеличивается содержание углекислого раза, появляется пыль.

Для улучшения экологической ситуации сегодня применяется ряд мер:

- Вода в шахтах проходит несколько этапов фильтрации и отстаивания.

- Сокращается потребление воды для переработки добываемого угля.

- Метан, который нередко встречается в шахтах, используется как топливо для нужд горнодобывающих предприятий, а не выбрасывается в атмосферу.

Источник