- Вершинный короед — Ips acuminatus Gyll.

- Повреждает

- Характер повреждения

- Жук

- Вредоносность

- Распространение

- Предпочитаемые стации

- Генерация

- Диагностические признаки

- Жук

- Фенология

- Продолжительность вспышки массового размножения

- Меры борьбы

- Короед вершинный

- Вредитель

- Морфология

- Развитие

- Морфологически близкие виды

- Географическое распространение

- Вредоносность

- Меры борьбы

- Надзор

- Санитарные правила

- Лесохозяйственные мероприятия

- Химический способ

- Биологический способ

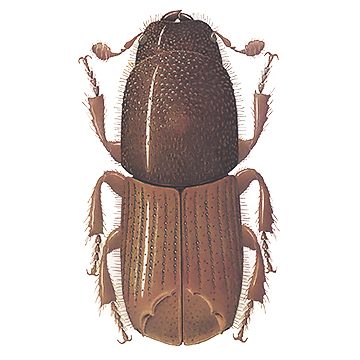

Вершинный короед — Ips acuminatus Gyll.

Систематическое положение: Отряд жесткокрылые – Coleoptera, семейство короеды – Ipidae.

Повреждает

Основными кормовыми растениями являются сосна (Pinus silvestris, P. austriaka, P. nigricans), кедр (Pinus cembra, P. sibirika, P. koraiensis), ель (Picea excelsa, P. obovata); несколько реже повреждает ель аянскую (Picea ajanensis), пихту (Abies sibirika, A. nephrolepis, A. holophylla, A. sachalinesis), сосну могильную ( Pinus funebris), лиственницу ( Larix europaea, L. sibirica, L. olgensis, L. dahurica), кавказскую ель (Picea orientalis), кавказскую пихту ( Abies nordmanniana) и очень редко можжевельник (Juniperus communus).

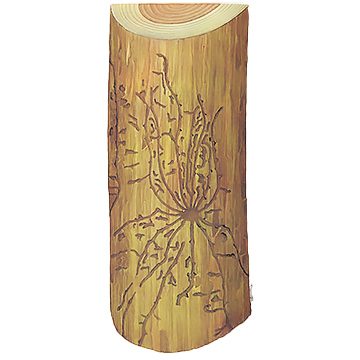

Характер повреждения

Жук

и заселяют вершины и ветви ослабленных или сваленных деревьев. Ходы резко отпечатываются на заболони. Нередко при заселении используются входные каналы других видов. Брачная камера и начало маточных ходов выгрызаются самками. От брачной камеры отходят в продольном, несколько косом направлении 3—12 маточных, длиной до 40 см, шириной 2 мм, забитые буровой мукой. В конце каждого маточного хода имеется расширение, которое выгрызается в период возобновительного питания самками. Вдоль маточного хода расположен ряд отверстий, так называемых брачных приютов, выгрызаемых также самками. Личиночные ходы редкие, короткие, чередуются направо и налево, заканчивающимися куколочными колыбельками, расположенными в древесине и лишь в редких случаях при развитии короедов в более толстой коре между последней и заболонью. Иногда заселяет ствол дерева настолько густо, что потомство его гибнет от недостатка пищи. Дополнительное питание жуков происходит или в местах окукления, или на неотработанных участках коры. Жуки, вылетая с мест развития, нападают на свежие части коры или же внедряются в зеленые ветви стоящих сосен, выгрызая их древесину и сердцевину, в результате чего уже с августа начинают падать на землю с крон ветки длиною до 1м и толщиною до 1,5—2,0 см. Поселяется часто на соснах, зараженных смоляным раком, в изреженных насаждениях, особенно где велась подсочка или было размножение хвоегрызущих насекомых. У молодых сосен иногда заселяет ствол от самой корневой шейки. На лежащих деревьях поселяется на верхней части ствола.

Вредоносность

Принадлежит к числу наиболее вредных короедов сосновых насаждений.

Распространение

Европейская часть России, Крым, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.

Предпочитаемые стации

Предпочитает сухие, спелые и приспевающие, изреженные и ослабленные насаждения, хотя встречается и в совершенно здоровых и молодых, до 14—15 лет, культурах. Заселяет стволы деревьев в районе тонкой коры и ветви. Поселяется также на ветровале, буреломе и порубочных остатках.

Генерация

одногодовая; на юге России – двойная.

Диагностические признаки

Жук

длиной 2,2—3,9 мм, коричневый, цилиндрический, блестящий, слабо волосистый. Лоб мелкозернистый, в верхней части (с боков) слабо продольно морщинистый; в этой же части посредине иногда с продольной гладкой линией. У самки по середине лба два мелких бугорка. У самца лоб над ртом с продольным вырезом. Передняя часть переднеспинки с мелкими густо сидящими зубчиками, задняя половинка с мелкими точками. Точечные бороздки очень мелкие и узкие, с нечеткими точками. Промежутки между бороздками много шире бороздок, гладкие, слабо сводчатые, почти плоские, у некоторых особей с редкими и плохо заметными одиночными точками. Конец надкрылий вдавлен, образует сильно отлогую впадину с оттянутой и загнутой кверху вершиной надкрылий. С каждого края впадины, в ее верхней половине, по три зубца, из которых самый мелкий – первый, а самый крупный – третий, который на конце у самца раздвоен, а у самки заострен. У особей из Приморского края 3—й зубец сильно раздвоен и вытянут.

Фенология

Лет жуков происходит в начале мая. Молодое поколение жуков выходит из куколок в средней полосе в конце июня и в июле и проходит дополнительное питание до осени. При благоприятных погодных условиях в конце лета возможен лет и заселение новых деревьев. Зимуют жуки под корой в местах прохождения дополнительного питания, живут около года и после возобновительного питания способны повторно откладывать яйца.

Продолжительность вспышки массового размножения

зависит от многих факторов, но главным образом от наличия кормовой базы и погодных условий, и может длиться в эпизодических очагах от 1—го года до 9 лет, а в хронических очагах – от 10 лет и более (пока насаждение не погибнет или не оздоровиться в результате каких либо причин). Надзор рекогносцировочный проводится в мае. Цель проведения надзора заключается в установлении факта возникновения очага, определении его площади, выявлении сопутствующих видов стволовых вредителей, определении состояния насаждения и процента заселенных стволовыми вредителями деревьев. Внешними признаками свежезаселенных деревьев являются: светлеющая, позднее желтеющая и опадающая хвоя, матовый цвет тонкой коры, буровая мука на стволах деревьев и на подстилке или траве вблизи ствола. Необходимо учесть, что желтеть хвоя начинает уже тогда, когда поколение вредителя закончило свое развитие и появились молодые жуки, и уже поздно проводить какие либо мероприятия. Поэтому при надзоре надо ориентироваться, в основном, на наличие буровой муки и входных отверстий короедов на коре при еще зеленой хвое, чтобы осталось время для принятия решения и проведения истребительных мероприятий. Надзор детальный проводят в те же сроки, что и рекогносцировочный, но не позднее 15 дней после него. При детальном надзоре в очаге закладывают временные или постоянные пробные площади, на которых уточняют глазомерную оценку состояния насаждения, данную при рекогносцировочном надзоре и берут не менее 3 модельных деревьев на каждой пробе для определения количественных и качественных показателей состояния популяции вредителя. Анализы проводят в соответствии с общепринятой методикой. Надзор ведут от момента возникновения очага и до его затухания вследствие гибели или оздоровления насаждения.

Меры борьбы

1.При возникновении очага массового размножения очень важно своевременно выбрать свежезаселенные деревья (в июне, до начала вылета молодых жуков). Одновременно вырубить деревья заселенные ранее и отработанные, а во многих очагах (корневая губка, голландская болезнь и др.) вырубить и сильно ослабленные деревья (третья категория). 2. Выбранные свежезаселенные и заселенные ранее деревья необходимо окорить и кору сжечь, или обработать их инсектицидами (Фастак (кэ) 3,0 мл\кв.м; Децис (кэ) 2,0 мл\кв.м; Децис экстра (кэ) 0,4 мл\кв.м; Ровикурт (кэ) 0,75 мл\кв.м; Ципер (кэ) 3,0 мл\кв.м; Сплэндер (кэ) 2,0 мл\кв.м; (Концентрация рабочего раствора дается в инструкции, прилагаемой к препарату). 3.Выкладка ловчих деревьев проводится после проведения выборочных санитарных рубок, но только в насаждениях относительно устойчивых, иначе ослабленные растущие деревья будут отвлекать насекомых от ловчего материала. Ловчие деревья выкладывают в феврале – марте, на подкладки, группами по 2—3 дерева на освещенных местах (вид светолюбивый). Число ловчих деревьев зависит от численности короеда: при высокой численности — равное числу заселенных деревьев (на данной площади), при средней — половина от числа заселенных, при низкой – четверть от числа заселенных (имеется в виду количество заселенных деревьев до проведения рубки). Ловчие деревья можно обработать инсектицидом. При этом число их можно сократить в два раза. 4. В особо ценных насаждениях, на небольшой площади, можно обработать инсектицидами ослабленные деревья для предотвращения возможного заселения их короедом.

Источник

Короед вершинный

Короед вершинный – вредитель различных видов сосен, елей. Изредка нападает на пихты, лиственницы и можжевельник. Размножение двуполое. Развитие полное. В году 1 – 2 поколения. Зимуют имаго.

Вредитель

| Сводные данные | |

| Благоприятная t ( о C) | От +14 |

| Плодовитость (шт) | От +14 |

| Генераций в год | 1–2 |

| Яйцо (мм) | 1 |

| Личинка (мм) | 3,5 |

| Куколка (мм) | 3,5–4 |

| Имаго (мм) | 2,2–3,9 |

Морфология

Имаго. Короед длиной 2,2 – 3,9 мм. Тело коричневое, цилиндрическое, блестящее, слабо волосистое. Лоб мелкозернистый, слабо продольнольно морщинистый с боков в верхней части. Здесь же иногда присутствует продольная гладкая линия посредине.

Передняя часть переднеспинки покрыта мелкими густо расположенными зубчиками, задняя – мелкими точками.

Точечные бороздки мелкие и узкие, точки нечеткие. Промежутки между бороздками гораздо шире самих бороздок. Они гладкие, слабо створчатые, почти плоские у некоторых особей присутствуют редкие и плохо заметные одиночные точки.

Конец надкрылий вдавлен, образуя отлогую впадину с оттянутой и загнутой в верхней части вершиной надкрылий. С каждого края впадины, в ее верхней половине расположено по три зубца. Самый мелкий среди них – первый, самый крупный – третий.

Половой диморфизм. Разнополые особи отличаются строением половых органов.

Вторичные половые признаки:

Самка. Посередине лба два маленьких бугорка. Самый крупный – третий зубец края впадины заострен.

Самец. Лоб надо ртом имеет продольный вырез. Самый крупный – третий зубец края впадины раздвоен.

Яйцо, как и у всех Короедов, полупрозрачное с тонкой оболочкой.

Личинка, как и у всех Короедов, безногая с желтовато-белыми или белыми покровами. Тело серповидно изогнуто в брюшную сторону. На теле присутствует большое число мозолевидных подушечек, которые служат личинке опорой при передвижении. Голова сильно склеротизована, окрашена темнее тела.

Куколка, как и у всех Короедов, плотно сжатая, короткая с крыльями, покрывающими большую часть брюшка. Нижние крылья сильно выдаются из-под верхних и покрывают почти полностью последнюю пару ног. Усики почти прямые, выступают из головной капсулы под острым углом.

| Фенология развития (в сутках) | |

| Превращение | Полное |

| Полный цикл | 6 месяцев |

| Личинка | 40–50 дней |

| Куколка | 8–15 дней |

| Имаго | 3 месяца |

Развитие

Имаго. Активизация жизнедеятельности короедов в южной части ареала начинаетсявпервой декаде апреля. В это время перезимовавшие имаго возобновляют дополнительное питание в местах зимовок. Лет жуков и закладка новых ходов наблюдается в конце апреля – первых числах мая.

Период спаривания. Брачную камеру и начало маточных ходов выгрызают самцы. От брачной камеры отходят в продольном и несколько косом направлении от 3 до 20 маточных ходов, забитых буровой мукой, длиной до 40 см и шириной до 2 мм. В конце каждого маточного хода в период возобновительного питания самка выгрызает расширение. Вдоль маточного хода располагается ряд отверстий (брачных приютов), которые так же выгрызаются самками. Здесь же самка откладывает яйца.

Яйцо. Длительность развития эмбриона зависит от климата района обитания вредителя.

Личинка. Появление личинок при двух генерациях в году приурочено к первой – второй декаде мая.

Куколка. Процесс окукливания завершается к концу мая.

Имаго. В первой декаде июня появляются молодые короеды. Молодые самцы закладывают новые ходы. Самки приблизительно к середине июня, за несколько дней до того как оставить первое поселение, приступают к возобновительному питанию. Зимуют имаго в старых ходах.

Особенности развития. Вид поселяется под тонкой, иногда под переходной корой. При большой численности – в зоне толстой коры. В южных районах ареала за год развивается два поколения, в северных – одно.

Морфологически близкие виды

По морфологии (внешнему виду) имаго к описываемому вредителю близок Короед шестизубый (Ips sexdentatas). Основные отличия: на краях впадины надкрылий по шесть зубов, из них четвертый наибольший, утолщен на конце в виде пуговки.

Кроме указанного вида часто встречается Короед типограф (Ips typographus), также сходный по морфологии имаго с вершинным короедом (Ips acuminatus).

Географическое распространение

Вершинный короед распространен по всей Европе, включая Крым и Кавказ. Ареал вредителя охватывает Сибирь, в том числе Забайкалье и Якутию, Дальний Восток в районах произрастания хвойных пород, Сахалин, Камчатку, Китай, северную Монголию, Корею, Японию.

Вредоносность

Вершинный короед – вредит различным хвойным деревьям, предпочитает сосны. Вредят имаго и личинки, протачивая ходы в коре и лубе живых деревьев, часто ослабленных в вершинной части.

Меры борьбы

Надзор

Своевременная организация рекогносцировочного и детального надзора по категориям состояния деревьев.

Санитарные правила

- Своевременное проведение сплошных и выборочных санитарных рубок.

- Своевременная очистка мест рубок, вывозка, окорка в местах лесозаготовок.

- Систематическая выборка мертвого леса, валежа, свежезаселенных и усыхающих деревьев.

Лесохозяйственные мероприятия

- Планирование рубок главного пользования.

- Выборка свежезаселенных деревьев.

- Выкладка ловчих деревьев.

Химический способ

- Для применения в личных подсобных хозяйствах: опрыскивание в период вегетации декоративных хвойных растений препаратом Инта-Вир,ТАБ.

- Вылавливание и уничтожение насекомых при помощи феромонных ловушек.

Биологический способ

- Привлечение насекомоядных птиц.

- Естественныепаразиты Gregarina typographi,Rhizophagus depressus, Medetera, Coeloides abdominalis, Dendrosoter middendorfi, Spathius rubidus.(Прим. Ред)

Интересна тема? Подпишитесь на персональные новости в ДЗЕН или Pulse или VK.Новости.

Источник