Нарушение венозного кровообращения в головном мозге

Головной мозг – сложная структура, его нормальное функционирование зависит от состояния кровообращения. Помимо необходимости доставки кислорода и глюкозы к нервной ткани, важным является отток венозной крови и удаление с ней токсинов – результата жизнедеятельности клеток. При нарушении этого процесса формируется хроническая венозная недостаточность головного мозга.

Особенностью сосудов головного мозга является ход вен: он не совпадает с направлением артерий, формируется независимая от них сеть. Если отток крови по одному из сосудов нарушен, венозная кровь направляется в другой, происходит компенсаторное расширение. Длительное снижение тонуса приводит к атрофии сосудов, они спадаются, возрастает риск тромбоза. Расширенные сосуды способствуют развитию недостаточности венозного кровообращения, нарушается функционирование клапанов, они неплотно смыкаются, нарушается направление кровотока.

Стадии патологического процесса

В течении венозной недостаточности головного мозга выделяются следующие стадии:

- латентная: клинические симптомы отсутствуют, жалоб нет;

- церебральная венозная дистония: наблюдаются некоторые симптомы: головные боли, слабость;

- венозная энцефалопатия: наблюдается выраженная симптоматика, вызванная органическими поражениями, венозный отток нарушен во всех бассейнах головного мозга, высок риск кровоизлияний из расширенных сосудов.

Выделяют хронические и острые варианты нарушения венозного кровообращения в мозге. К хроническим относятся венозный застой и венозная энцефалопатия, к острым – венозные кровоизлияния, тромбозы вен и венозных пазух, тромбофлебиты

Причины и факторы риска

Недостаточность венозного кровообращения головного мозга может быть спровоцирована болезнями или индивидуальными особенности пациента. Наиболее распространенные причины развития патологии:

- новообразования в тканях головного мозга способны вызывать нарушение венозного оттока;

- травмы головы, нарушающие кровообращение головного мозга;

- травмы во время родов;

- гематомы, образовавшиеся в результате инсульта, атеросклероза, ушибов и других причин, способствуют формированию отека тканей, это затрудняет отток крови из пораженной области;

- тромбы и эмболии сужают просвет сосуда, либо полностью закрывают его, препятствуя движению крови;

- болезни позвоночного столба, при которых деформированные участки каналов сдавливают сосуды и нарушают кровоток, также вызывают венозную недостаточность;

- особенности сосудов: наследственная предрасположенность и нарушение развития вен может провоцировать развитие нарушения оттока венозной крови.

Нарушение кровообращения может быть физиологическим и возникать при кашле, чихании, физическом перенапряжении. Такие кратковременные отклонения не наносят заметного вреда здоровью.

Одноразовые приступы нарушения кровообращения головного мозга не вызывают тяжелых последствий для организма. Однако продолжительный застой крови может способствовать развитию серьезных последствий. Следующие факторы риска повышают вероятность возникновения венозной недостаточности головного мозга:

- частые стрессы;

- курение;

- злоупотребление спиртными напитками;

- длительный сухой кашель;

- профессиональное пение;

- гипертония;

- сердечная недостаточность;

- чтение в неправильной позе

- профессиональное плавание;

- частое ношение одежды, сдавливающей шею;

- хронический ринит:

- работа в высотных, подводных, подземных профессиях;

- офисная работа, сопряженная с пребыванием в позе с наклоном или поворотом головы;

- частые физические нагрузки большой интенсивности

Нарушения венозного кровообращения, как правило, генетически детерминированы. В настоящее время роль исходного тонуса вен в формировании венозной дисциркуляции неоспорима. Конституциональный и наследственный факторы являются ключевыми для развития венозных дисгемийУ пациентов с семейным «венозным» анамнезом обычно отмечается несколько типичных проявлений конституциональной венозной недостаточности — варикоз или флеботромбоз нижних конечностей, геморрой, варикоцеле, нарушение венозного оттока из полости черепа, варикозное расширение вен пищевода. Часто провоцирующим фактором является беременность.

- утренняя или дневная головная боль различной интенсивности;

- головокружение, зависящее от перемены положения тела;

- шум в голове или ушах;

- зрительные нарушения (снижение остроты зрения, фотопсии);

- симптом «тугого воротника» — усиление симптомов при ношении тугих воротников или галстуков;

- симптом «высокой подушки» — усиление симптомов во время сна с низким изголовьем;

- нарушения сна;

- чувство дискомфорта, «усталости» в глазах в утренние часы (симптом «песка в глазах»);

- пастозность лица и век в утренние часы (с бледным, багрово-цианотичным оттенком);

- легкая заложенность носа (вне симптомов ОРЗ);

- потемнение в глазах, обмороки;

- онемение конечностей.

Признаки нарушения венозного кровотока головного мозга имеют связь с погодными условиями. Головные боли плохо купируются анальгетиками, зачастую некоторое облегчение приносит только смена положения тела – в горизонтальном положении венозный кровоток перенаправляется по коллатералям – в обход пораженного сосуда.

Психика больного меняется таким образом, что незначительнее переживания могут привести к неврозам. Повышается плаксивость, пациент часто срывается на крик. Наблюдаются мании и депрессии. Тяжелое поражение приводит к психозам, сопровождающимся галлюцинациями и бредом, это может сделать пациента опасным для себя и окружающих.

- рентгенография определяет усиление рисунка вен черепа, что свидетельствует о наличии патологического процесса;

- ангиография – контрастный метод диагностики застоя крови, определяющий проходимость сосудов;

- компьютерная и магнитно-резонансная томография позволяют с высокой точностью определить наличие патологического процесса в головном мозге, а также в окружающих тканях;

- ультразвуковое исследование вен головного мозга и шеи;

- реоэнцефалография – метод функциональной диагностики, с помощью которого оценивается состояние сосудов;

- повышенный уровень давления в локтевой вене позволяет заподозрить отклонения от нормы в сосудах мозга.

Терапия носит комплексный характер и включает в себя несколько направлений

- медикаментозное лечение;

- немедикаментозное лечение: физиотерапия, массаж, лечебная физкультура;

- хирургическое лечение.

Для нормализации мозгового кровообращения применяются следующие препараты:

- венотоники укрепляют стенку сосудов, снижают проницаемость, оказывают обезболивающий эффект, устраняют воспаление ;

- мочегонные для устранения отечности ;

- нейропротекторы улучшают питание и обмен веществ головного мозга ;

- антикоагулянты для разжижения крови и препятствия тромбообразованию;

- витаминотерапия (витамины группы B и PP).

Существует ряд немедикаментозных методов терапии, эффективных как дополнительный метод лечения и улучшающих тонус сосудов. Однако перед тем, как лечить нарушение венозного оттока головного мозга с их помощью, необходимо оценить индивидуальные риски и противопоказания: в ряде случаев подобные процедуры могут привести к возникновению противоположного эффекта и ухудшению состояния пациента.

- массаж головы и шеи;

- кислородная терапия;

- ножные ванны;

- лечебная физкультура: дыхательная гимнастика, упражнения для шеи, занятия йогой.

Врач-интерн офтальмологического отделения Гурло А.И.

Руководитель зав. офтальмологического отд. Рудова

Приемная главного врача

(+375 214) 50-62-70

(+375 214) 50-62-11 (факс)

Канцелярия

(+375 214) 50-15-39 (факс)

Источник

Венозная гипертензия во всех бассейнах что это

Функциональная венозная гипертония (ФВГ) есть синдром НЦД, в котором сочетается повышение периферического венозного давления со специфическим признаками нарушений капиллярного кровообращени и внутритканевого давления с клиническими признак; ми нарушения оттока (отечность, расширение мелки венул, функциональные сдвиги нервной системы).

За 15 лет изучения этого синдрома было проведенболее 2000 исследований венозного давления у больных и здоровых лиц. Как основной синдром ФВГ выявлен у 478 человек. У 122 больных НЦД венозная гипертония сочеталась с артериальной, у 177 больных — с ИБС и ГБ. У 92 человек повышение ВД расценивалось как синдром вторичной венозной гипертонии (сердечной недостаточности). Представленная статистика раскрывает широкое распространение этого синдрома так как он выявлен более чем у 1/3 всех обследованных больных НЦД.

Клиника функциональной венозной гипертонии отличалась от симптоматики при других циркуляторных расстройствах, однако, как и при других формах НЦД, установлены функциональныесдвиги со стороны центральной нервной системы (головные боли), неприятные ощущения со стороны сердца. 70% больных с ФВГ беспокоили вегетативные кризы, которые сопровождались головными болями, головокружением, болями в области сердца и диффузными вегетативными сдвигами. В патогенезе криза с повышением венозного давления имелись нарушения функции гиоталамической области.

Это нашло отражение в частоте вегетативных кризов, ожирении, нарушении терморегуляции, а также разнообразных проявлениях дизадаптации (метеотропность, повышенная чувствительность к гипоксии).

Особенностью венозной гипертонии является нарушение транскапиллярного обмена, значительная частота отека лица (у 21%), реже ног, наличие расширенных подкожных венул.

Тканевые нарушения достаточно широко распространены среди этой группы больных. Более чем у 23% больных определены изменения со стороны костного аппарата, особенно позвоночника (остеохондроз шейного и грудного отдела), мышц (21 %), явления полиартралгии (2 %).

Представим величины венозного давления из группы 273 больных ФВГ: 26 человек — 130—150 мм рт. ст.; 151 человек — 151 — 160; 73 человека — 161—199; 21 человек — 200—300; 2 человека — свыше 300 мм рт.ст.

Таким образом, более чем у 80% больных имелось достоверное и существенное повышение венозного давления. Если мы соотнесем венозное давление у больных НЦД по гипертоническому варианту по отношению к артериальному, то оно выглядит значительно выше Прирост систолического давления у больных НЦД составляет: максимальное — 2—3%. диастолическое — 0,5—1 %, а прирост венозного давления — от 30 до 300%. Это указывает на большую лабильность, изменчивость венозного давления по сравнению с артериальным.

У 122 больных НЦД синдром ФВГ не сочетался с артериальной гипертонией, однако данные тахиосциллографии показали неожиданные результаты.

Средние цифры максимального и минимального артериального давления мало отличаются от нормы, тогда как среднегемодинамическое давление относительно повышено и достигает 89— 92 мм рт. ст., а у ряда больных — 95—98 мм рт. ст. Приведенные данные позволяют сделать вывод, что между артериальным давлением и венозным нет параллелизма, и только среднегемодинамическое давление как интегральное (многих составляющих) обнаруживает возможную связь с повышением ВД. Этот факт раскрывает некую общность и связь АД и ВД, которая не определяется обычным измерением, что имеет клиническое значение в выборе гипотензивной терапии.

Источник

Венозная гипертензия во всех бассейнах что это

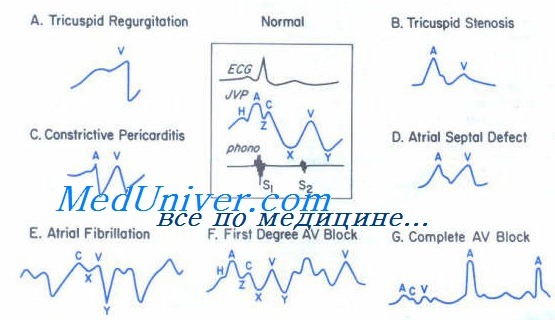

Венозная волна состоит из нескольких пиков («а», «с» и «v»). Положительный пресистоли-ческий пик «а» образуется во время пресистолического сокращения ПП, соответствует Р зубцу на ЭКГ и первому сердечному тону (S1). Снижение пика «а» характерно для пациентов со снижением податливости правого желудочка. Пушечная форма пика «а» характерна для атриовентрикулярной диссоциации и сокращения ПП при закрытом трехстворчатом клапане (ТК). а-Волна отсутствует у пациентов с мерцательной аритмией (МА).

Падение а-волны отражает снижение давления в ПП после пика. с-Волна прерывает это снижение, т.к. систола желудочков прогибает ТК в полость ПП, повышая в нем давление. На шее эта волна может быть обусловлена пульсацией СА, прилежащей к яремной вене. Далее следует падение х’-волны, которое является физиологическим последствием, соответствуя присасыванию предсердия во время систолы желудочков, толкая ТК и дно ПП вниз.

В норме паление х’-волны является доминирующей волной в пульсе яремной вены. v-Волна соответствует наполнению ПП, возникает в конце систолы желулочков и следует сразу за вторым сердечным тоном (S2). Ее высота определяется податливостью ПП и объемом крови, возвращающимся в предсердие — антеградно из полой вены и/или ретроградно через несостоятельный ТК. В норме пик v-волны меньше пика а-волны из-за податливости ПП. У пациентов с дефектом межпредсердной перегородки эти пики могут быть равны, при наличии ГР пик «v» акцентуирован.

У больных с ТР v-волна может сливаться с с-волной, т.к. ретроградный ток и антеградное заполнение предсерлия происходят одновременно. Впадина «у» следует за v-волной и отражает паление давления в ПП после открытия ТК. Если существует сопротивление при заполнении желудочка во время ранней диастолы, впадина «у» будет срезанной, как в случае тампонады или стеноза ТК. Крутая впадина «у» встречается в случае, если диастолическое заполнение желудочка происходит рано и быстро, например при копстрикции перикарда. Соответствующим аускультативным феноменом служит перикардиальный тон.

Нормальное ВД на вдохе должно снижаться как минимум на 3 мм рт. ст.. Полъем ВД (или отсутствие его способности к снижению) на вдохе известно как признак Kussmaul и классически ассоциируется с констриктивным перикардитом, хотя описан и при рестриктинной КМП (PKMП), эмболии АА, ИМ ПЖ и тяжелой систолической СН. Признак Kussmaul развивается при объемной перегрузке правых отделов сердца и снижении податливости ПЖ. В норме повышение венозного возврата справа на вдохе сглаживается повышением выброса из ПЖ, чему способствует увеличение емкости легочного сосудистого русла.

В условиях диастолической дисфункции ПЖ и объемной перегрузки ПЖ не может приспособиться к увеличению объема, и давление растет.

Венозная гипертензия может быть выявлена посредством определения абдоминоюгулярного рефлюкса или пассивного подъема ноги. Эти признаки указывают на объемную перегрузку и ограничение податливости перерастянутой или «спазмированной» венозной системы. Абдоминоюгулярный рефлюкс (индуцируемое набухание шейных вен) вызывают при сильном надавливании на верхнюю часть живота, преимущественно в верхнеправом квадранте в течение как минимум 10 сек. Следующее за этим повышение ВД > 3 см, сохраняющееся в течение 15 сек по меньшей мере после восстановления спонтанного дыхания, является положительным ответом. Пациента следует предостеречь от задержки дыхания во время теста или выполнения пробы Valsava, т.к. это может ошибочно повысить давление. Абдоминоюгулярный рефлюкс полезен для диагностики СИ и определения давления заклинивания ЛА (ДЗЛА) > 15 мм рт. ст.

Источник