Гидротехнические сооружения, их значение и классификация.

Гидротехническими называются такие инженерные сооружения (ГС), которые служат для использования имеющихся водных ресурсов объекта или для борьбы с вредным воздействием вод на отдельные участки объекта. По назначению ГС делятся на 2 группы: 1). Общего назначения; 2). Специального назначения. В состав ГС общего назначения входят след.сооружения: -Подпорные сооружения на водотоках, в основном плотины и дамбы; -Водозаборные сооружения на реках, озерах, водохранилищах и других водных объектах; -Водопроводящие сооружения – каналы, лотки, трубы, гидротехнические туннели, акведуки, дюкеры и др.; -Сопрягающие сооружения – перепады, быстротоки, регуляторы, водосбросные, водоспускные сооружения и т.д.; -Регуляционные сооружения – струевыправляющие дамбы, берегоукрепительные, дноукрепительные сооружения и др. К ГС специального назначения относятся различные гидромелиоративные сооружения: -Оросительные (ирригационные); -Осушительные, в т.ч. дренажные; -Обводнительные, в т.ч. шлюзы-регуляторы, отстойники, вододелители, водомеры и др. К ГС спец.назначения можно отнести сооружения, которые тесно связаны с ГС как общего, так и спец.назначения. Но в то же время ГС спец.назначения имеют различия, которые проявляются в основном в размерах, эстетичности их выполнения, применении нетрадиционных материалов, принципах расчета.

Водоемы, их значение и классификация

Водоемы: природного и искусственного происхождения. Природные – естественные озера и пруды. Искусственные делятся на 3 основные группы: -Водохранилища (V>1 млн м.куб.); -Пруды (V

Строительство водоемов

Опираясь на материалы топографических, гидрологических, геолог., гидрогеолог., сан.-гигиенических изысканий, необходимо решить след. Вопросы. 1). Форма и S зеркала (акватории) водоема, к-рые задаются ланд. архитектором (в завис.от назначения водоема, размеров участка и т.д.). 2). V воды в водоеме (завис. от S акватории, назначения В., его ср.глубины, источников водного питания и нормативного (или возможного) водооборота. 3). Ср. и макс.глубины (завис. от S, отношения к водной раст-ти, пород рыб и др.). при рыборазведении и зимовке рыб необх. утройство так называемой зимовальной ямы h=2,5…4,5м. 4). Зонирование акватории (н-р, мелководная зона для прогрева воды орошение; зона водной растительности для очистки воды и т.п.). 5). Крутизна откосов (коэф-ты заложения откосов), которая должна быть определена в самом начале проектирования, так как все работы по созданию водоема-копани начинаются с устройства котлована. 6). Защита от фильтрации – устраивается, если водоем создается на легких почвах или УГВ находится ниже дна водоема. Выбор материала (глиняный экран, глинобетон, бетон, железобетон, полиэтилен, резина и др.) зависит от его наличия, стоимости и др. факторов. 7). Защита от загрязнения частицами грунта (суффозии) – в случаях подземного водного питания или попадания вод поверхностного стока. Макс. опасны мелкие глинистые и илистые частицы. Для борьбы – фильтры. 8). Тип водного питания, который определяет основной источник воды для наполнения водоема. 9). Аэрация грунтовой воды, а также подогрев холодной грунтовой воды (для орошения и для лучшего роста рыбы). Варианты аэрации – фонтаны, искусственные родники, ручьи, каскады, а также различ. гидротехнические сооружения (перепады, быстротоки, консоли и др.). 10). Сооружения для водного питания водоема (часто – при проектировании водоемов-копаней). 11). Водосбросные сооружения – для удержания определенного ур-ня воды и для сброса ее излишков в рез-те половодья, паводков, снеготаяния или ливней. 12). Сооружения для полного опорожнения водоема (донные водоспуски). 13). Кратность водообмена – завис.от назначения водоема. Если естественный водообмен в нужном объеме осуществить не удается, то приходится прибегать к системе фильтров для регулярной очистки воды. 14). Фильтры для очистки воды: естественные (растения – камыш, рогоз, тростник и др — и мокроорганизмы) и искусственные (механические, хим., аэрационные, стерилизующие и микробиологические). Наиб распр – механические. 15). Сопутствующие гидротехнические сооружения (как функциональные, так и декоративные – фонтаны, водопады). 16). Дренаж для отвода фильтрационных вод и регулирования водного режима территории.

Строительство плотин

Гидроузел – ряд гидротехнических сооружений, объединяемых общими условиями совместной работы и местоположением. Сюда входят водоем, плотина, при необходимости дамбы, водосборное сооружение и водоспуск. Плотина обеспечивает регулирование стока (аккумуляцию воды в водоеме). Для правильного построения плотины необх.провести инженерные изыскания: топогр., геологич., гидрологич., гидрогеологич., а после – камеральные работы и лабораторные анализы собранных материалов. Створ плотины – предпологаемое место плотины на водотоке. Топографические изыскания –> опр-ся V чаши водоема при разных ур-нях воды Геологические изыскания –> инф-я о св-вах грунтов (прочность, фильтрация и др.) Гидрологические изыскания –> определяют S водосбора и различ.хар-ки стока (V). Гидрогеологические из. –> выявляются наличие водоносных горизонтов, их расположение и величина подземного стока. Классификация плотин. 1). По отношению к пропуску стока – глухие, водосливные, фильтрующие. 2). По основным используемым материалам – грунтовые (однород. и неоднород.), каменные, каменно-набросные, габионные, каменно-земляные, намывные, из армированного грунта, деревянные, ряжевые, бетонные, железобетонные и др. 3). По особенностям конструкции плотины из бетона и железобетона делят на гравитационные, контрфорсные, арочные и др. 4). По способу возведения – насыпные с уплотнением, намывные, взрывонабросные и др. Основные термины и показатели: тело плотины, гребень плотины, h плотины,ширина П. понизу, ширина противофильтрационной призмы понизу, верховой (мокрый) откос, низовой (сухой) откос; нормальный подпорный уровень (НПУ), форсированный подпорный уровень (ФПУ), уровень мертвого объема (УМО). Классификация земляных плотин. 1). По конструкции поперечного профиля – из однородного грунта, из неоднор. грунта, с экраном из негрунтовых материалов, с экраном из грунта, с ядром, с диафрагмой (стенкой, шпунтом). 2). По способу возведения – с механическим уплотнением грунта; без мех.уплотнения грунта (с отсыпкой пионерным способом насухо или с отсыпкой в воду). Крутизну откосов плотин и дамб опр-ют исходя из физико-мех. характеристик грунтов; действующих на откосы сил (собственной массы, влияния воды, сейсмических, динамических, внешних нагрузок на гребне и откосах и др.); высоты плотины; производства работ и условий эксплуатации. Гребень плотины при мин.ширине 4,5м должен возвышаться как над НПУ, так и над ФПУ. Один из важнейших элементов земляной плотины – дренаж, выбор его конструкции зависит от типа плотины, ее размеров и используемых грунтов.

Водосборы и водоспуски

Водосбросы обеспечивают безопасность плотинных водоёмов. Устраивают в берегах балки или ручья, в теле плотины. 1.Береговые водосбросы – непосредственно около плотины, сбрасывают воду в ту же балку (ручей) или в соседний водоток (понижение). Осн элементы – подводящий канал криволинейного или прямолинейного очертания в плане, водосливная часть (водослив с широким порогом) и сбросная часть (быстроток или многоступенчатого перепада). 2.Водосбросы в теле земляных плотин – в русле или на пойме балки (ручья). По конструкции водосбросы: открытые и закрытые. Водосбросы в теле плотины – закрытые (сифонные и шахтные). Сифонный водосброс (автоматический тип) – из железобетонных, металлических или асбестоцементных труб, опор и раструбных оголовков (конец трубы) в верхнем и нижнем бьефах (часть водного объекта, примыкающая к плотинному водоёму). Гребень сифона (подводный туннель заполненный водой) располагается на отметке нормального подпорного уровня. Входной оголовок оборудуется воздухоотводящими металлическими трубками. Нижний бьеф крепится железобетонными плитами, верхний – железобетонными плитами и камнем. Шахтный водосброс (автоматический тип) – из монолитного и сборного железобетона. Осн элементы: шахта, напорный трубопровод и гаситель энергии. Для полного опорожнения водоема в нижней части шахты есть отверстие с затвором. Напорный трубопровод – на бетонном фундаменте. Для гашения напора фильтрационного потока вдоль трубопровода устраивают диафрагмы. Гашение энергии в нижнем бьефе – за счёт решетчатого или другого гасителя. Водосбросы с малыми удельными расходами воды более: просты, эффективны и зрелищны с точки зрения ЛА, удобны в эксплуатации. Они в виде лотков – быстротоков с нормальной шероховатостью. Водосброс из монолитного бетона – лоток трапецеидального сечения. Водослив, быстроток и водобойный колодец разделены швами. Между водосливом и быстротоком, между быстротоком и водобойным колодцем устраивают заборные стенки. Перед водосбросом – ледозащитная стенка. Вместо водобойного колодца может быть устроена водобойная стенка. Водосброс из монолитного бетона дешевле сифонного водосброса. Водоспуски – для хороших условий эксплуатации и ремонта плотинных водоёмов.По конструкции: открытые и закрытые. В земляных плотинах обычно закрытые трубчатые водоспуски из металлических, асбестоцементных и железобетонных труб. В конце них – устройство для гашения энергии. В работу водоспуск запускается с помощью вакуум-насоса. Гашение энергии в нижнем бьефе – в воронке размыва или колодезном гасителе. Закрытый трубчатый водоспуск с низовым затвором выполняют из металлических труб. Для уменьшения скорости фильтрации – вдоль трубы диафрагмы и обсыпка водонепроницаемым грунтом. Входной и выходной оголовки расположены на основании из бетонных или деревянных свай. На входном оголовке – решетка и ремонтный затвор; на выходном – рабочий затвор.

Источник

6.3 Назначение, классификация сопрягающих сооружений

Сопрягающими называются сооружения, с помощью которых на относительно коротком участке, поток переводится на более низкие отметки местности, с гашением его избыточной энергии.

На мелиоративных системах их устраивают для перевода трассируемого канала на более низкие отметки пересекаемой местности; на водохранилищных гидроузлах – в составе сбросных сооружений и др.

Сопрягающие сооружения классифицируются по нескольким признакам.

По конструкции различают три типа:

По условиям движения воды сооружения бывают:

─ движение воды происходит без отрыва от сооружения на всем пути – быстротоки;

─ движение воды с отрывом от сооружения на части пути – ступенчатые и консольные перепады.

По конструкции поперечного сечения проводящей части бывают:

закрытые или трубчатые.

По форме поперечного сечения разделяются на:

При проектировании сопрягающих сооружений необходимо, чтобы в подводящем канале не возникало кривых спада (увеличения скоростей), а в отводящем канале не было размывов. В конструкциях сооружений не должно быть излишних запасов.

Выбор типа сопрягающего сооружения производится на основании технико-экономического сравнения вариантов с учетом индивидуальных особенностей сооружений.

Так, консольный перепад не применяется по трассе канала, т.к. его работа связана с образованием воронки размыва выключающая площади из орошения.

Ступенчатые перепады лучше вписывать в крутые короткие склоны, а быстротоки в пологие длинные.

Быстротоки менее требовательны к грунтам основания и проще в производстве работ.

6.4 . Быстротоки. Ступенчатые перепады. Консольные перепады. Конструкции. Принцип работы.

Быстротоки – это такие сооружения, которые переводят воду из верхнего канала в нижний по лотку с уклоном больше критического. Быстроток самое простое из сопрягающих сооружений используется при уклонах местности 0,05–0,20.

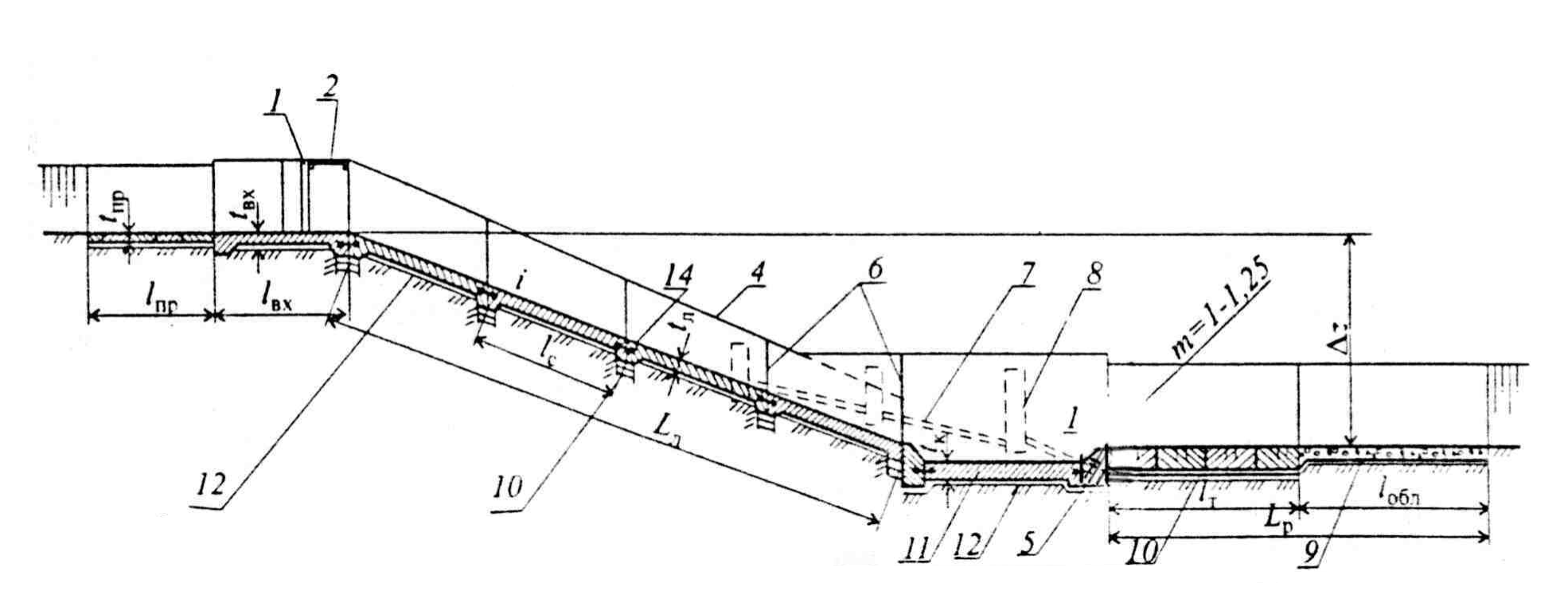

Конструктивно быстроток состоит из входа, лотка, успокоителя (водобоя) и рисбермы (выхода), схема гладкого быстротока приведена на рисунке 6.7.

1 – паз для затвора; 2 – служебный мостик; 3 – продольный деформационный шов; 4 – боковая стенка; 5 – сливные отверстия; 6 – поперечные деформационные швы; 7 – застенный дренаж; 8 – смотровой колодец; 9 – сплошной фильтр; 10 – ленточный фильтр; 11 – плита водобоя; 12 – подготовка; 13 – нагорная канава; 14 – днище лотка

Рисунок 6.7 – Схема быстротока

Гидравлическому расчету подвергается вход, лоток и успокоитель быстротока.

Входная часть работает как незатопленный водослив с широким порогом, если на длине (1,5-2)Н обеспечивается параллельность береговых устоев. В результате расчета определяется ширина входа, в дальнейшем ширина лотка принимается равной ширине входа.

Лоток является самым протяженным элементом быстротока и выполняется из материалов, выдерживающих большие скорости потока. Размер и уклон быстротока определяется наибольшей допустимой скоростью для материала сооружения (

Уклон лотка можно принимать по скорости допустимой для материала сооружения:

Во избежание излишних земляных работ, экономичнее принимать уклон лотка равным уклону местности и нормальную глубину определять при

Расчет лотка гладкого быстротока прямоугольного поперечного сечения производится по уравнению неравномерного движения. Рассчитав кривую спада в лотке, назначают высоту боковых стенок. Если лоток имеет большую протяженность, а глубины по длине значительно отличаются между собой, то лоток разбивают на участки и назначают высоту бортов на каждом из них.

Условия работы лотка быстротока связаны с возникновением ряда гидравлических явлений, которые учитываются при разработке его конструкции.

Аэрация потока заключается в насыщении его пузырьками воздуха, в результате чего по отдельным частям сооружения движется уже не вода, а водовоздушная смесь.

Влияние аэрации потока проявляется тем, что:

происходит «разбухание» (изменение глубины) потока, что необходимо учитывать при назначении высоты стенок лотка, отметок мостов и т.д.;

изменяется пропускная способность и устойчивость движения потока в водоводах трубчатых быстротоков;

изменяются упругие свойства воды, что отражается на эффективности гашения энергии потока.

Кавитация возникает при пропуске воды в лотке со скоростями, превышающими 14–17 м/с и вызывает кавитационную эрозию бетонной поверхности. Явление кавитации связано с наличием в воде газовых пузырьков, которые, попадая в зону пониженного давления (вакуума) резко увеличиваются в объеме, при поступлении таких пузырьков в зону повышенных давлений происходит их захлопывание. Очагами кавитационной эрозии являются участки сооружений с неровностями поверхности, входные оголовки, пазы затворов, гасители энергии на водобое и др. Основной причиной кавитационной эрозии являются ударные импульсы, возникающие в микрообъемах захлопывающихся пузырьков.

Для защиты сооружения от воздействия кавитации используют: конструирование элементов сооружений плавного очертания; аэрирование потока; повышение качества отделки бетонных поверхностей; использование защитных облицовок; использование повышенных марок бетона и др.

Катящиеся волны в лотке быстротока. В длинных быстротоках, когда отношение ширины по урезу воды к ее глубине большое (

Высота таких волн в 2-3 раза больше средней глубины потока. Волны выплескиваются из лотка и размывают берму. В водобойный колодец расходы поступают прерывисто, при этом создаются условия для размыва нижнего бьефа.

Для борьбы с продольными волнами необходимо уменьшить параметр

С целью ограничения скорости и борьбы с катящимися волнами устраивается искусственная шероховатость. Основные типы и схемы искусственной шероховатости приведены на рисунке 6.8.

Ступенчатые перепады устраиваются одно и многоступенчатыми при уклонах местности 0,25–0,35. Число ступеней, их высоту и длину, следует выбирать наиболее рациональным и без больших выемок, так чтобы сооружение гармонично вписывалось в рельеф склона (рис. 6.9).

Высота ступеней назначается в пределах 35 м, длина ступеней редко превышает 20,0 м. В первом приближении высоту ступени рекомендуется принимать Р = 1,5Н. Перепады устраиваются из монолитного железобетона и бетона, из сборных элементов и сборно-монолитные. В поперечном сечении чаще бывают прямоугольные, реже трапецеидальные.

Число ступеней перепада, при их одинаковой высоте определяется из зависимости:

где n – число ступеней.

При большом количестве невысоких ступеней перепад может превратиться в быстроток повышенной шероховатости; при слишком высоких ступенях потребуется мощная водобойная плита и большая врезка в грунт.

У прямоугольных, в поперечном сечении сооружений без донного порога и с параллельными стенками, вход рассчитывается, как незатопленный водослив с широким порогом. Ширина сооружения принимается обычно равной ширине входа.

Свободный перелив в конце каждой ступени создает условия для возникновения бурного потока, который в пределах следующей ступени

стремятся перевести в спокойный, устраивая для этого водобойный колодец с водобойной стенкой в конце ступени.

В результате этого происходит резкое изменение скорости потока на отдельных участках и динамических нагрузок на элементы сооружения. Это заставляет придавать перепаду массивные размеры по сравнению с другими сопрягающими сооружениями.

Источник