- Печорский угольный бассейн

- Реклама

- Печорский угольный бассейн, условия добычи

- 1 ответ

- Знаете ответ?

- Предметы

- Новые вопросы

- Рейтинг сайта

- Какая глубина залегания Печорского угольного бассейна?

- Условия залегания Печорского угольного бассейна связанное с тектонической картой

- Добыча угля в Печорском бассейне

- Залежи богатства

- Добывают для себя

- Эксперт Сергей Решетняк, главный технолог ООО «СПб-Гипрошахт»

- В формате обсуждения

- Финальные черты

Печорский угольный бассейн

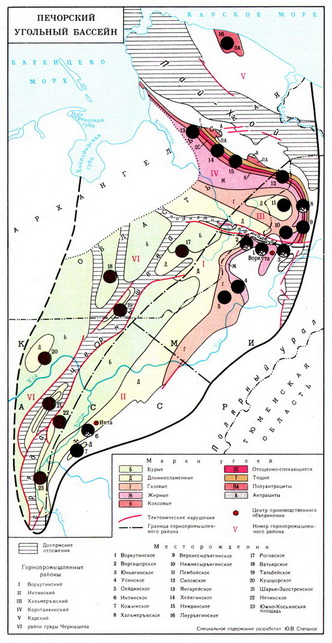

Первые сведения о наличии угля в бассейне относятся к 1828. В 1919 охотник В. Я. Попов сделал заявку о находке углей в бассейне реки Воркута. Геологическими поисковыми работами под руководством А. А. Чернова Печорский угольный бассейн был открыт в 1924; добыча углей с 1934. Общие геологические запасы и ресурсы 265 млрд. т (1986), из них разведанные 23,9 млрд. т (балансовые 13,7, забалансовые — 10,2 млрд. т). В 70-е гг. геологическими работами территория Печорского угольного бассейна расширена до границ Тимано-Уральской провинции («Большая Печора»). Печорский угольный бассейн располагается в приполярной и полярной частях Предуральского краевого прогиба. Мощность угленосных пермских отложений возрастает с запада на восток в направлении прогиба от 1 до 7 км. Угленосная формация подразделяется (снизу вверх) на воркутскую (лекворкутская и интинскую свиты) и печорскую (сейдинская и тальбейская свиты) серии. Лекворкутскую свиту относят к нижней перми, интинскую свиту и печорскую серию — к верхней перми. В лекворкутской свите выделяют рудницкую и аячьягинскую подсвиты.

Продуктивные отложения выполняют крупные отрицательные структуры (впадины): Косью-Роговскую и Коротаихинскую, а также Верхнеадзьвинскую, Карскую зоны мелких складок. На восточном крыле Коротаихинской и во вторичных структурах (брахисинклиналях) в центральной части Косью-Роговской впадины осваиваются месторождения Хальмеръюское, Юньягинское, Воркутинское, Воргашорское, Интинское; разведаны Нижнесырьягинское, Верхнесырьягинское, Сейдинское, Усинское и др. Угленосная формация содержит 150-250 угольных пластов и пропластков. Наибольший промышленный интерес представляют отложения рудницкой подсвиты и интинской свиты. Рудницкая подсвита содержит до 10 рабочих пластов относительно простого строения, средней мощности (1,3-3,5 м) и тонких (0,5-1,2 м), представленных мало- и среднезольными (12-18%), малосернистыми (до 1,0%), малофосфористыми (до 0,02%) углями со средней обогатимостью. Это лучшие по качеству угли Печорского угольного бассейна. В интинской свите заключено до 15 тонких и средней мощности пластов сложного строения, сложенных повышенно-зольными (16-30%), высокосернистыми (1,5-4,0%) и труднообогатимыми углями. В печорской серии пласты средней мощности, единичные мощные (до 30 м), очень сложного строения, угли высокозольные (20-40%), труднообогатимые. Угли бассейна гумусовые, полосчатые, вещественно-петрографический состав представлен в основном на 70-85% микрокомпонентами группы витринита. Марочный состав от бурых до антрацитов (карта). Преобладают каменные угли марок Б и Д (50-60%), в коксующихся основную массу составляют угли марки Ж. Средние показатели качества добываемых рядовых углей (%): марки Д (Интинское месторождение) — W r = 11,0; A d = 28,7; St d =3,0; V daf = 39,0; Oi r = 18,1 МДж/кг; марки Ж (Воркутинское) — W r = 5,0; A d = 14,8; Si d = 0,8; V def = 32,0; Oi r =26,7 МДж/кг.

Реклама

Добыча угля ведётся подземным способом, глубина разработки на Воркутинском месторождении — 300-900 м, Воргашорском — 180-350 м, Интинском — 150-600 м. Горно-геологические условия разработки сложные вследствие нарушенности залегания пластов, широкого проявления многолетней мерзлоты, повышенной метаноносности. Шахты опасны по пыли и газу. Метаконосность угольных пластов увеличивается с глубиной их залегания от 4 до 33 м 3 /т. Максимальный среднегодовой водоприток в шахты 70-800 м 3 /час, коэффициент водообильности 0,3-6,0 м 3 /т. Добыча угля ведётся производственными объединениями «Воркутауголь» (13 шахт) и «Интауголь» (5 шахт) в основном длинными столбами по простиранию. Производственная мощность шахт от 0,5 до 4,8 млн. т в год. Добыча 30,2 млн. т (1986). Центры добычи — Воркута и Инта. Основные потребители — Череповецкий и Новолипецкий металлургические комбинаты, Московский и Калининградский коксогазовые заводы и коксохимические заводы Украины. Энергетические угли идут в основном на тепловые электростанции и коммунально-бытовые нужды. Транспортной магистралью для вывоза углей является железная дорога Воркута — Котлас.

Источник

Печорский угольный бассейн, условия добычи

1 ответ

Печорский угольный бассейн находится на территории Республики Коми, Архангельской области и Полярного Урала, вблизи города Воркута. Уголь здесь залегает глубоко. Средняя глубина залегания – 470 м. Вся добыча угля до 2000 года велась подземным способом. Этот способ добычи угля является дорогостоящим, отчего себестоимость угля высокая. В 2000 году открылось предприятие, где ведется добыча угля открытым способом. до этого момента такой способ добычи в условиях вечной мерзлоты считался невозможным. Но большая часть угля по прежнему добывается в шахтах.

Оценка: 4.1 ( 25 голосов)

Знаете ответ?

Предметы

Новые вопросы

Рейтинг сайта

- 1.

Дарья Лысенко 589

- 2.

Регина Чистова 216

- 3.

Иван Кашинов 101

- 4.

Игорь Проскуренко 90

- 5.

Раиль Исмагилов 72

- 6.

Ирина Яблокова 71

- 7.

Влад Чиж 59

- 8.

Алексей Макаренко 55

- 9.

Капитан Немо 53

- 10.

Дмитрий Замай 50

- 1.

Игорь Проскуренко 24,651

- 2.

Кристина Волосочева 19,120

- 3.

Ekaterina 18,721

- 4.

Юлия Бронникова 18,580

- 5.

Darth Vader 17,856

- 6.

Алина Сайбель 16,787

- 7.

Мария Николаевна 15,775

- 8.

Лариса Самодурова 15,735

- 9.

Liza 15,165

- 10.

TorkMen 14,876

Самые активные участники недели:

- 1. Виктория Нойманн — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 2. Bulat Sadykov — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 3. Дарья Волкова — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

Три счастливчика, которые прошли хотя бы 1 тест:

- 1. Наталья Старостина — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 2. Николай З — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 3. Давид Мельников — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

Карты электронные(код), они будут отправлены в ближайшие дни сообщением Вконтакте или электронным письмом.

Источник

Какая глубина залегания Печорского угольного бассейна?

Печорский угольный бассейн — угольный бассейн расположен на западном склоне Полярного Урала и Пай-Хоя, в республике Коми и Ненецком национальном округе Архангельской области.

Общая площадь бассейна составляет около 90 тыс. км². Общие геологические запасы исчисляются в 344,5 млрд тонн. Шахты расположены в основном в Воркуте и Инте. Добывается около 12,6 млн тонн твердого топлива, потребителями являются предприятия европейского севера России.

Разведанные запасы угля Печорского угольного бассейна превышают 8 млрд. т. В Печорском угольном бассейне работают 12 угольных шахт. Добыча угля осуществляется в сложных горно-геологических условиях. Шахты опасны по взрывам газа и горным ударам. Средняя мощность разрабатываемых пластов Печорского угольного бассейна составляет 2,3-3 м. Глубина разработки — от 200 до 800 м. Средняя глубина — 500 м. Залегание пластов пологое. Качество углей высокое. Добываются угли марок Ж, ГЖО и Д. Калорийный коэффициент углей, добываемых шахтами «Воркутауголь» — 0,74; шахтой «Воргашорская» — 0,82; шахтами ОАО «Интауголь» — 0,60. Угли Печорского угольного бассейна малосернистые.

Себестоимость добычи углей выше среднеотраслевой: для шахт «Воркутауголь» — на 45 %; «Интауголь» — на 16 % и шахты «Воргашорская» — на 6 %.

Печорский угольный бассейн является топливной базой для Северного и Северо-Западного экономических районов. Он является поставщиком высококачественных коксующихся углей для металлургических заводов центральной России.

Объем добычи Печорского угольного бассейна в 2000 г. составил 19 млн. т. В 1980-1990 гг. объем добычи в бассейне достигал 30 млн. т/год.

Источник

Условия залегания Печорского угольного бассейна связанное с тектонической картой

Печорский угольный бассейн — угольный бассейн расположен на западном склоне Полярного Урала и Пай-Хоя, в республике Коми и Ненецком национальном округе Архангельской области.

Общая площадь бассейна составляет около 90 тыс. км². Общие геологические запасы исчисляются в 344,5 млрд тонн. Шахты расположены в основном в Воркуте и Инте. Добывается около 12,6 млн тонн твердого топлива, потребителями являются предприятия европейского севера России.

Разведанные запасы угля Печорского угольного бассейна превышают 8 млрд. т. В Печорском угольном бассейне работают 12 угольных шахт. Добыча угля осуществляется в сложных горно-геологических условиях. Шахты опасны по взрывам газа и горным ударам. Средняя мощность разрабатываемых пластов Печорского угольного бассейна составляет 2,3-3 м. Глубина разработки — от 200 до 800 м. Средняя глубина — 500 м. Залегание пластов пологое. Качество углей высокое. Добываются угли марок Ж, ГЖО и Д. Калорийный коэффициент углей, добываемых шахтами «Воркутауголь» — 0,74; шахтой «Воргашорская» — 0,82; шахтами ОАО «Интауголь» — 0,60. Угли Печорского угольного бассейна малосернистые.

Себестоимость добычи углей выше среднеотраслевой: для шахт «Воркутауголь» — на 45 %; «Интауголь» — на 16 % и шахты «Воргашорская» — на 6 %.

Печорский угольный бассейн является топливной базой для Северного и Северо-Западного экономических районов. Он является поставщиком высококачественных коксующихся углей для металлургических заводов центральной России.

Объем добычи Печорского угольного бассейна в 2000 г. составил 19 млн. т. В 1980-1990 гг. объем добычи в бассейне достигал 30 млн. т/год.

Источник

Добыча угля в Печорском бассейне

Добычу в Печорском угольном бассейне начали ещё 1931 году. На сегодняшний день северные месторождения стали основой для развития коксохимической и топливной промышленности и энергетики. Качество угля Печорского бассейна оценивается специалистами как одно из самых высоких. Здешние ресурсы обладают низкой зольностью, высокой калорийностью и низким содержанием серы.

Залежи богатства

Центр «Печоры» лежит на территории Ненецкого автономного округа и рядом с республикой Коми. Большая часть приходится на местность, расположенную за Полярным кругом. По средним балансовым подсчётам специалистов, запасы угля в районе Печорского бассейна около 344 миллиардов тонн. Средняя площадь составляет более 90 000 квадратных километров.

Интерес к данным территориям обусловлен не только большими объёмами потенциальной добычи, но и высоким качеством итогового продукта. Эксперты отмечают его высокую теплопроводимость, а именно 4 000–7 800 ккал. Благодаря этому топливо сгорает практически полностью, оставляя за собой минимальный зольный остаток. К слову, процент зольности также невысок и составляет около 4-6%, что существенно повышает значимость развития добычи на данных территориях.

Глубина залегания пластов невысокая — около 470 метров. При этом толщина пластовая составляет менее одного метра. Большая часть угля на территории Печорского угольного бассейна коксуется. Отличительной чертой окружающей среды являются относительно небольшая влажность — всего до 10% и низкий уровень содержания фосфора — до 0,2%. При сгорании горючей массы выделяется теплота до 86 000 ккал/кг. Местный уголь имеет гумусовое происхождение и существует как в блестящем, так и в матовом виде.

Основной упор по добыче идёт на антрацитовый, полуантрацитовый, тощий и бурые угли. Ключевой особенностью добычи и разработки угольных пластов Печорского бассейна является работа под землёй. Некоторую часть, безусловно, добывают в карьерах, например, на Юньягинском месторождении. Но все-таки большая масса всего «богатства» залегает именно на территории четырёх месторождений. Надо уточнить, что коксующийся уголь добывают на Варгашорском, Юньягинском и часть — на Воркутинском месторождении. А вот непосредственно энергетические угли добывают только на месторождениях Инты и Воркуты. Сравнивать добычу на Печорском и, например, Кузнецком бассейне, достаточно сложно. Поскольку каждый имеет свои особенности — как климатические, так и в строении и происхождении пород.

«Геологические условия Печорского и Кузнецкого угольных бассейнов разнятся. Кузнецкий бассейн заполняет крупный межгорный прогиб, тогда как Печорский локализован в нескольких впадинах и синклинальных складках, зато в Печорском выделено 250 угольных пластов и пропластков, тогда как в Кузнецком — около 300. Оба бассейна обладают огромными запасами углей высокого качества, отличающихся низкими содержаниями фосфора и серы, невысокой зольностью, однако из-за нахождения в зоне вечной мерзлоты и сильной водонасыщенности угленосной толщи себестоимость добычи в Печорском бассейне всё-таки повыше, чем в Кузнецком. Кроме того, если в Кузнецком бассейне разработку угольных пластов можно вести подземным и открытым способами, то в Печорском — только подземным», — комментирует ситуацию промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Добывают для себя

Основной упор в реализации приходится на северные регионы центральной части нашего государства. Здесь основные потребители угля Печорского бассейна — это АО «Северсталь» и его металлургический завод города Череповец, промузел Санкт-Петербурга и области, а также несколько экономических районов: Центральный, Уральский и Центрально-Чернозёмный. Большую часть энергетических углей потребляют Северный экономический район, северо-западная Россия, Центральный и Волго-Вятский районы, Калининград. Все существующие на данный момент электростанции Вологодской и Архангельской областей, а также предприятия Коми работают на угле Печорского бассейна. Крупнейшим потребителем топлива на данный момент является Печорская ГРЭС.

«Если есть спрос на металл, значит, будет спрос на коксующийся уголь», — цитирует ТАСС слова замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского. По словам эксперта, многие предприятия, которые добывают коксующийся уголь, в основном поставляют свой продукт для металлургических компаний, таких как «Евраз», «ММК», «Северсталь» и другие. Также в интервью журналистам другой специалист — директор по обогащению угля компании «Воркутауголь» Олег Гришин уточнил, что у предприятия нет проблем с реализацией продукта. По словам эксперта, среди металлургов добываемый в Воркуте уголь продолжает пользоваться высоким спросом.

Однако сегодня существует проблема поставок угля и распространения его по всей территории Российской Федерации. Несмотря на рабочую взаимосвязь между северными металлургическими предприятиями и добытчиками «чёрного золота», транспортировка готовой продукции все ещё остаётся уязвимым местом в работе добывающих компаний. Безусловно, поставки активно осуществляются морскими путями, и это помогает «товару» распространяться как в соседних регионах, так и в Европе. Но рентабельность каждого такого перевоза угля под вопросом. Также практикуют построение логистических маршрутов по Северной железной дороге, которая проходит между большинством предприятий, позволяя сэкономить время доставки с шахты до обогатительной фабрики, например. Однако это путь ещё требует доработки и продления. При этом тарифы на перевозку растут с каждым годом всё существеннее. К тому же географическое расположение добывающих предприятий имеет не меньшее негативное влияние: условия вечной мерзлоты и постоянно высокий уровень влажности пластов существенно затрудняют добычу в этих районах. Именно по этим причинам стоимость угля выходит значительно дороже в сравнении с аналогично крупными бассейнами типа Кузнецкого и Донецкого, а тем более в сравнении с европейскими месторождениями. Ведь факт остаётся фактом: северному углю сложно конкурировать на мировом рынке, даже имея высокий уровень качества. Большинству потребителей, по мнению специалистов, выгоднее приобретать и привозить продукт с Кузбасса, так как там есть месторождения с примерно схожим уровнем качества угля. Выходит, это дешевле даже с транспортировкой на более длительные расстояния. По итогу, запасы угольного бассейна сами по себе позволяют в разы увеличить добычу угля в Российской Федерации, но из-за нерентабельности её приходится только сокращать.

Большинство экологов и геологов придерживаются позиции, что с развитием добычи в северных районах надо просто повременить, ведь она не только может негативно сказаться на жизни местной фауны, но и привести к некоторым природным изменениям и техногенным катастрофам. Ущерб от этого устранить будет крайне трудно.

«Безусловно, добыча угля не может позитивно влиять на окружающую природную среду. Прежде всего, из угольных пластов идёт выделение метана, накопление которого в горных выработках может привести к сильному взрыву и гибели шахтёров, не говоря уже о подземных пожарах и повреждении шахт и их оборудования. Меняется гидрологический режим подземных и поверхностных вод, их химический состав, приводя к тому, что они, зачастую, становятся непригодными для питьевого водоснабжения. Для шахт и карьеров изымается земля, ведь надо не только строить производственную инфраструктуру, но и складировать отходы добычи и обогащения угля в виде искусственных холмов (терриконов), способных загореться и гореть в течение долгого периода времени. Одновременно идёт эрозия почвы, деградация её структуры, угнетение микро- и макрофлоры и т. д. Причём экологическая ситуация в пределах Кузнецкого угольного бассейна гораздо сложнее, нежели в Печорском, поскольку здесь расположены крупные металлургические комбинаты и угольные теплоэлектростанции, загрязняющие вредными выбросами атмосферу (хотя и в меньших масштабах, чем в лет 20-25 назад — в силу реализации экологических проектов). Поэтому необходимо проводить мероприятия по снижению вредного воздействия угледобывающих предприятий и на природу, и на проживающих вблизи них людей», — уточняет Леонид Хазанов.

Эксперт Сергей Решетняк,

главный технолог ООО «СПб-Гипрошахт»

«В настоящее время на территории Печорского угольного бассейна работает АО «Воркутауголь» — одно из крупнейших в России предприятий по добыче коксующегося угля. Оно является бизнес-единицей ПАО «Северсталь». Включает в себя пять подземных шахт (Воргашорская, Комсомольская, Воркутинская, Заполярная и Северная, последняя в настоящее время не эксплуатируется), уникальный для Заполярья Юньягинский разрез (угольный карьер) и три угольные обогатительные фабрики (Печорская и фабрики при шахтах Воркутинская и Северная). На предприятии ведётся добыча энергетического угля. Печорский угольный бассейн представляет собой крупную сырьевую базу для металлургической, коксохимической и энергетической промышленности.

Воркутинский геолого-промышленный район располагает самыми большими в Европе запасами каменного угля (порядка 4 млрд тонн) и обладает высоким промышленным потенциалом. Полученный концентрат коксующегося угля используется для изготовления кокса — одного из основных компонентов производства чугуна на предприятиях дивизиона «Северсталь Российская сталь». Помимо этого, «Воркутауголь» поставляет коксующиеся угли другим потребителям в России и за рубежом, а также снабжает энергетическим углём ряд крупных местных потребителей.

Нет никаких препятствий для полной отработки месторождений Печорского бассейна. И сейчас активная добыча угля продолжается и имеет хорошие перспективы. Но отработка угольных месторождений всегда является непростым делом».

В формате обсуждения

В развитии Воркутинской опорной зоны в первую очередь заинтересованы не только сами добытчики, но и Правительство Республики Коми. Так, например, ещё в сентябре глава региона предложил проект по развитию Воркутинской опорной и арктической зон Российской Федерации. Проект включили в протокол заседания Президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Как стало известно позднее, по результатам прошедшего совещания Воркута в перспективе может стать одним из основных транспортно-логистических узлов Арктики с развитой инфраструктурой. Поэтому было предложено продлить железнодорожную ветку Северной до порта «Арктур» на берегу Карского моря в местечке Усть-Кара. При этом существует необходимость одновременно развивать и Северный широтный ход.

«Именно транспортный каркас должен стать основой развития Воркутинской опорной зоны и Арктической зоны в целом. Это обеспечит соединение транспортных коридоров, в зоне влияния которых могут возникнуть новые минерально-сырьевые центры, центры промышленной переработки, обеспечивающие расширение грузовой базы Арктики и Северного морского пути и выходы на перспективные мировые рынки», — отметил глава Республики Коми Сергей Гапликов.

В связи с отсутствием стабильного железнодорожного сообщения с портом около Карского моря и автомобильного сообщения с другими городами России развитие арктических месторождений и добычи на них существенно снижено относительно потенциальных возможностей. Это сказывается также не реализации большинства проектов, запланированных крупными российскими добывающими компаниями. Добавляет проблем постоянный износ техники и используемых путей, которые из-за климатических условий имеют более короткий срок эксплуатации. Это также влияет на ухудшение ситуации. Глава республики предложил федеральным органам дополнительно рассмотреть вопрос включения в целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы» и в Инвестиционную программу ПАО «РЖД» проектов «Белкомур» (Соликамск-Сыктывкар-Архангельск), «Строительство участка железнодорожной ветки города Воркута – посёлок Усть-Кара» («Карскомур»), «Строительство железнодорожной ветки Сосногорск – Индига» («Баренцкомур»), а также строительство автомобильной дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар с подъездами к городам Воркута и Салехард.

Также глава Республики Коми обратился к Минэнерго России с предложением в перспективе разработать и представить в Правительство Российской Федерации целый ряд мер по поддержанию и увеличению добычи угля в Печорском бассейне. Также предложение коснулось и особенностей транспортировки продукта с севера, и упрощения логистического пути. Запланирован уже примерный ежегодный доход с месторождения — около 15 миллионов тонн. Предположительно, на такой оборот добывающие северные компании выйдут к 2030 году.

«Учитывая транспортные возможности Воркутинской опорной зоны, её сырьевая база позволит эффективно развивать коксохимию, энергетику, металлургию, целлюлозно-бумажную промышленность, промышленность строительных и резинотехнических материалов в других регионах страны», — отметил Сергей Гапликов.

Также проблемы развития Арктики обсуждали на конференции в Сыктывкаре. В этом году география мероприятия расширилась, и среди 147 участников были не только россияне, но и специалисты из Хельсинки и Белграда. На конференции обсудили перспективы Арктики — экономические, ресурсные и туристические, а также роль Республики Коми в её освоении.

Глава Минпрома Коми Николай Герасимов в своём докладе о развитии Воркутинской опорной зоны отметил, что за счёт дальнейшего освоения Печорского угольного бассейна, создания, оптимизации и модернизации инфраструктуры, исследования мерзлоты Воркута может стать «форпостом по освоению всего севера России».

Финальные черты

Уголь в северных регионах остаётся ключевым продуктам даже несмотря на активное внедрение газовых сетей, происходящее сейчас. А всё потому, что большинство северных регионов более четырёх лет не могут позволить себе подключиться к новому источнику тепла из-за климата и географических особенностей. Даже несмотря на то, что поставки угля для Заполярного района сократились на 23%, пока есть потребители, предложение будет продолжать формироваться.

Единственные альтернативные пути, которые ещё можно предложить северным регионам, это разработка системы поставок экотоплива, типа древесных пеллет. Под которое, правда, придётся полностью переоборудовать отопительные станции и котельные, что потребует дополнительных затрат, которые может бюджет муниципалитета и не выдержать. Поэтому даже несмотря на все сложности добычи и транспортировки, северный уголь остаётся приоритетным и ключевым продуктом не только для предприятий, но и для самих россиян.

Источник

Дарья Лысенко 589

Дарья Лысенко 589