Уравнение водного баланса речных бассейнов

Водный баланс.

Соотношение прихода и расхода воды с учетом изменения ее за выбранный интервал времени для рассматриваемого называется водным балансом.

Чтобы составить уравнение водного баланса земного шара, запишем условия равенства прихода и расхода воды в океане и на суше

где: Хо — среднегодовые осадки на поверхности океанов и морей;

Хс — среднегодовые осадки на поверхности суши;

Ео — среднегодовое испарение с океанов и морей;

Ес — среднегодовое испарение с суши;

У — средний годовой сток речных бассейнов.

Суммируя равенства, получаем:

то есть количество воды, испаряющейся с поверхности океанов, морей и континентов, равно количеству осадков, выпадающих на эти поверхности.

Математическое выражение, описывающее водный баланс, называется уравнением водного баланса. Оно может быть составлено для определенного водного объекта (озеро, водохранилище и др.), речного бассейна, участка территории, гидрологического района, страны, материка и земного шара. Уравнение водного баланса выражает закон сохранения материи, соотношение между компонентами водного баланса для земного шара.

Уравнение водного баланса континента за многолетний период записывается следующим образом:

где: Ха— осадки, выпадающие за счет влаги, принесенной с океана и сопредельных территорий;

ХЕ —осадки, образующиеся за счет местного испарения;

U — подземные воды;

Е — суммарное испарение.

В практических расчетах компонентов водного баланса это уравнение используют в упрощенном виде:

где: Х- суммарные осадки на континенте, включая конденсацию влаги, которая в некоторых регионах может составлять существенную величину (в зоне многолетней мерзлоты, в пустынях и др.).

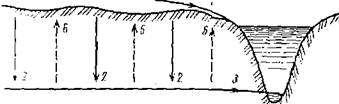

Водосбор реки (или речной системы) и вся толща почвогрунтов, с которой вода поступает в реку, называется речным бассейном. Совокупность рек, сливающихся вместе и выносящих свои воды в виде общего потока, называется речной системой. Бассейн реки, озера или водохранилища состоит из поверхностного и подземного водосборов. Участок земной поверхности, с которого стекают воды в отдельную реку (озеро) или в речную систему, представляет поверхностный водосбор. Подземный водосбор — толща почвогрунтов, из которой вода поступает в реки, озера и водохранилища. Соответственно различают поверхностный и подземный (грунтовой, почвенный) сток рис. 1.1. Несовпадение поверхностного и подземного водосборов наблюдается у малых рек и рек, у которых из-за геологических условии происходит активный водообмен между бассейнами.

Рас. 1.1. Схема водного баланса бассейна:

1- осадки; 2 — инфильтрация (просачивание, преимущественно по порам; 3- подземный сток; 4 — поверхностный сток; 5 — испарение; 6- капиллярное поднятие и испарение.

Границы подземного водосбора определить трудно. Границы поверхностного водосбора фиксируются достаточно точно водораздельной линией по карте с горизонталями. Водораздельная линия речного бассейна представляет замкнутый контур, отделяющий смежные водосборы. На практике за площадь бассейна принимается площадь поверхностного водосбора.

Нижний створ на реке, ограничивающий рассматриваемый бассейн, называется замыкающим створом. У замыкающего створа гидрометрическими методами определяется речной сток. Основными компонентами водного баланса речных бассейнов являются осадки х, сток у и испарение Е.

При составлении уравнения водного баланса речных бассейнов за ограниченный промежуток времени (месяц или год) необходимо учесть изменение запасов влаги и в бассейне — возрастание или убывание снежного покрова, изменение запасов воды в озерах, болотах и поймах рек, накопление и расходование грунтовых и почвенных вод. Величина и может иметь как положительное (при накоплении влаги в бассейне в многоводные периоды), так и отрицательное (в маловодные годы) значение. Учитывается также подземный водообмен ω смежных подземных бассейнов в связи с несовпадением поверхностного и подземного водосборов; ω имеет знак плюс при поступлении воды за пределы рассматриваемого водосбора и минус в обратном случае. Следовательно,

Величина водообмена ω с увеличением площади водосбора убывает, поэтому для достаточно больших речных бассейнов можно считать, что ω = 0. Тогда уравнение принимает вид:

Это уравнение можно использовать для годичного интервала, включающего периоды накопления и расходования влаги в рассматриваемом речном бассейне. Такой интервал называется гидрологическим годом. В климатических условиях бывшей территории СССР за начало гидрологического года принимается 1 октября или 1 ноября. В это время переходящие из года в год запасы влаги незначительны. Для рек со стоком снегового и дождевого происхождения к гидрологическому году следует отнести периоды накопления снега, снеготаяния, половодья, интенсивных дождей и период стока осенних дождей.

Уравнение водного баланса широко используется в инженерной гидрологии в качестве основы для различных воднобалансовых расчетов.

Среднеарифметические характеристики гидрологического (метеорологического) режима за многолетний период такой продолжительности, при увеличении которой полученное среднее значение существенно не меняется, называется нормой гидрологических (метеорологических) величин.

Отношение объема (или слоя) стока к количеству выпавших на площадь водосбора осадков, обусловивших сток, у/х = η называется коэффициентом стока. Отношение Е/х = Ψ называется коэффициентом испарения.

где: ηо — норма коэффициента стока;

Ψ о — норма коэффициента испарения.

Каждый из этих коэффициентов изменяется от 0 до 1,0, и их сумма равна единице. В целом для всей территории земного шара ηо ≈ 0,39.

В районах избыточного увлажнения коэффициент ηо достигает значения 0,7, а в засушливых и пустынных районах — уменьшается до нуля. Не следует смешивать испарение с поверхности водосбора с испарением только с водной поверхности. Последнее в засушливых районах может во много раз превышать осадки.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Уравнение водного баланса речного бассейна

Водные ресурсы и водный баланс земного шара и страны

В земном шаре непрерывно происходит обмен влагой между гидро-, атмо-, и литосферой, состоящий: из испарения, переноса, водяноого пара и его конденсации в атмосфере, выпадение осадков и образования стока. Всё это называется влагооборот земного шара.

Различают несколько видов влагооборота в природе:

1. Большой (или мировой) влагооборот водяного пара, испарившийся с поверхности океанов, переносится ветрами на метрики, выпадает в виде атмосферных осадков и возвращается в океан со стоком.

2. Малый (или океанический) влагооборот- водяной пар, испарившиейся с поверхности океанов, выпадает в виде атмосферных осадков в океан.

3. Внутриконтинентальный влагооборот- вода, испарившаяся с поверхности суши, вновь выпадает на сушу в виде атмосферных осадков.

Водный баланс- cоотношение прихода и расхода воды с учетом изменения её запасов за выбранное время для рассматриваемого объекта.

Для составления водного баланса земного шара принимаем следующие обозначения:

U, У, Е –соответственно суммарное испарение, речной сток и подземные воды континента.

При принятых обозначениях водный баланс Земного шара примет следующий вид:

· Для малого круговорота влаги в пределах океана:

· Для большого круговорота влаги:

· Для бессточных областей:

Следует отметить, что суммарные осадки на континент (Х) – включают в себя осадки, выпадающие за счёт влаги, принесенной с океана и сопредельных территорий, осадки, образующиеся за счёт местного испарения и конденсации влаги.

Очевидно, что для всего земного шара в целом справедливо равенство:

Таким образом, количество воды, испаряющейся с поверхности океанов, морей и суши, равно количеству осадков, выпадающих на эти поверхности.

Ресурсы речного стока Российской Федерации

Ресурсы речного стока РФ:

1. Формирующиеся в пределах РФ — 4021

2. Поступающие из сопредельных районов — 220,8

3. Суммарные — 4242

Отметим, что большая часть речного стока (80%) формируется в малонаселенных северных и северо-восточных районах страны и поступает в основном в бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов. Так, например, ресурсы речного стока Сибири и Дальнего Востока, с учётом поступающих из сопредельных районов, составляют 3443

Уравнение водного баланса речного бассейна

Аналитическим выражением закона сохранения и превращения материи применительно к процессу круговорота воды является уравнение водного баланса.

Уравнение водного баланса имеет следующую структуру:

Выпадающие на поверхность суши осадки распределяются на сток, испарение и инфильтрацию. Эти элементы изменяются во времени и в пространстве, но для какого-то отрезка времени и какого-то выделенного объема суши можно составить уравнение водного баланса, исходя из количества вод, поступающих и уходящих из этого объема. Пусть выделен объем, ограниченный вверху поверхностью суши с площадью, равной F, внизу –некоторой поверхностью, лежащей на определенной глубине и боковой цилиндрической поверхности (рис. 2.1)

Все приходные и расходные элементы баланса отнесем к единице площади за некоторый отрезок времени T .

Этими элементами будут: осадки – Х , конденсация – Z ,

испарение —

Запасы подземных и поверхностных вод в начале и в конце отрезка времени T обозначим через

Тогда уравнение водного баланса можно представить так:

или приняв обозначение разности без индекса, —

Это – общее уравнение водного баланса выделенного объема суши. Слагаемые X, Y, Z являются существенно положительными, остальные могут быть либо положительными, либо отрицательными.

Первый член правой части уравнения соответствует высоте стока, которая слагается из высот поверхностного и подземного стоков; второй – высоте суммарного испарения с данной поверхности, т.е. испарения с поверхности почвы, воды и путем транспирации; третий – боковому перемещению воды; четвертый – изменению запасов воды в данном объеме, которое может быть представлено тремя частями:

U=

Первая часть относится к изменению запаса подземных вод, вторая – к изменению запаса воды в снежном покрове и третья – к изменению запаса воды в естественных водоемах на поверхности.

Рис. 2.1 Графическое представление элементов водного баланса

Источник