Угольный бассейн приморского края

Угольная промышленность Приморья ведет свой отсчет со времени заселения края. Первый уголь был добыт русскими моряками в 1858 г. на Посьетских копях.

В то время Россия была разделена на горные управления, горные области и горные округа. Уссурийский край, как тогда называлось Приморье, входил в Уссурийский горный округ Восточно-Сибирской области, который был создан лишь в 1888 г. С 1860 по 1869 гг. работы на угольных залежах велись по мере экстренной необходимости; за это время было добыто около 3,3 тыс. т угля.

В 1861 году Русское Географическое общество снаряжает экспедицию для научного изучения Уссурийского края, в состав которой вошел горный инженер Ф.Б. Шмидт. Он подробно исследовал окрестности зал. Посьет, р. Раздольная и окрестности оз. Ханка. Активно велись поиски угля и непосредственно в Амурском заливе.

В 1861 г. моряки под командованием Н.Н. Хитрово — адъютанта генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского — отправились к северному берегу Амурского залива осмотреть пласты, о которых говорили местные жители, и обнаружили угольный пласт у самой воды. Далее на правом берегу р. Раздольная были осмотрены весьма большие обнажения угольного пласта. В январе 1862 г. в месте обнаружения была заложена наклонная шахта. Возглавлял работы капитан Е.С. Бурачек.

В конце 1867 г. А.А. Этолин, заведующий морской частью Владивостокского порта, отыскал месторождение каменного угля на левом берегу Раздольненского лимана к северо-востоку от поста Речного (нынче нос. Тавричанка) и организовал там добычу угля. За три года было добыто 513,5 тыс. т. Но добыча были прекращена из-за недостатка людей и сложных горно-технических условий, с которыми при том примитивном уровне развития горной техники справиться было невозможно.

С начала 70-х до начала 80-х годов XIX в. поиск угля не производился. Потребности населения обеспечивались небольшими ранее начатыми разработками. С 1881 г. на п-ове Песчаный вел разработку и добычу угля купец И.О. Федоров. Годовая добыча на шахте достигла 1100 т при численности 90 человек.

В 1887 г. была снаряжена экспедиция под руководством В.П. Маргаритова специально для поисков каменного угля в район г. Сучан. Российское правительство ставило задачу найти в крае такие угольные месторождения, которые бы обеспечили углем тихоокеанскую эскадру. В связи с этим осенью 1889 г. в район г. Сучан отправились горные инженеры Д.Л. Иванов и П.А. Акимов, под руководством которых был пробит шурф, вскрывший пласт угля, напоминавшего антрацит. В месте обнаружения была заложена наклонная шахта, названная «Кедровой». Одновременно с ней в Оленьей пади была заложена штольня № 1.

В результате активного проведения разведочных работ в 1888-1894 гг. были вскрыты почти все угленосные площади. Наряду с освоением месторождения юга края проводилась отработка запасов Лянчихинского каменноугольного месторождения в бассейнах рек Б. и М. Пачихеза, а также на копях Адамса. В 1890 г. возобновились работы в пос. Тавричанка, где начало действовать углепромышленное предприятие.

Строительство Уссурийской железной дороги способствовало выявлению многочисленных угольных обнажений.

Если в 1910 г. в крае насчитывалось 36 месторождений каменного и бурого угля, из которых 11 разрабатывалось, то в 1914 г. из 51 рудника работали 23, из них наиболее крупными были Зыбунные копи Скидельского (г. Артем), Липовецкий, Надеждинский рудники и «Новая Надежда». Но ведущим каменноугольным предприятием Дальнего Востока был Сучанский рудник. В округе было добыто каменного угля 6 475 995 пудов (103,6 тыс. т), бурого — 7 741 916 пудов (123,9 тыс. т). Основным покупателем была железная дорога. Пуд угля стоил 6-9 коп.

В связи с политическими событиями в крае в 1919 г. добыча угля резко упала и только в 1921 г. начался ее рост. Зыбунные копи, принадлежащие Скидельскому, были национализированы в мае 1923 г., а рудник в Тавричанке — сразу после гражданской войны. В 1924-1925 гг. добыча угля на Сучанских шахтах поднялась до 15,3 млн пудов, а на Артемовских — до 15,8 млн.

Вместо почти двух десятков угольных предприятий с 1 октября 1925 г. был создан трест «Примуголь». В него вошли Сучанские, Артемовские, Тавричанские и Липовецкие копи. Быстрыми темпами развивался Артемовский рудник. После национализации копей Скидельского были построены три новые шахты, в результате в 1927 г. работало пять шахт. Механизация их была слабой, что не позволяло наращивать добычу при постоянно увеличивающемся спросе на уголь. Необходимо было электрифицировать Сучанские и Артемовские копи, механизировать основные горные работы.

Потребности края в угле намного превышали фактическую добычу, поэтому наблюдался острый топливный дефицит. Только ускорение реконструкции и строительство новых шахт могли разрешить проблемы народного хозяйства.

В 1931 г. началось строительство шахт 3-ц, 6-бис (г. Артем), «Капитальная» (пос. Тавричанка), № 20 (г. Сучан). Шахтный фонд пополнялся более совершенным оборудованием и инструментом. Переломным годом в капитальном строительстве стал 1935 г., когда ускоренными темпами велось строительство новых шахт, реконструкция старых, жилищное, социально-культурное и коммунальное строительство.

Важнейшим направлением в развитии угольной отрасли была разведка угольных запасов края. С открытием Суйфунского месторождения второе рождение в 1938 г. получили Липовецкие копи. С введением в строй новых угольных предприятий шел неуклонный рост добычи, в 1940 г. годовой объем ее составил 3 млн т угля.

Угольная промышленность сохранила темпы работы и в военные годы, бесперебойно снабжая углем промышленные и транспортные предприятия, а в 1947 г. превзошла довоенный уровень. Шахты оснащались все более современным оборудованием; шла коренная реконструкция действующей материально-технической базы.

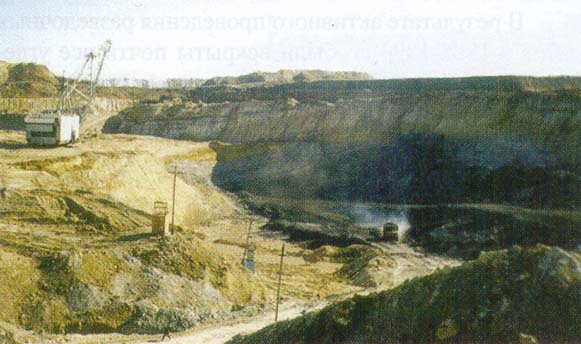

Были построены шахты № 29 («Авангард»), № 4, «Липовецкая», «Амурская», реконструированы в Артеме и Партизанске. Чтобы не потерять темпы развития и продолжить наращивать мощности для обеспечения края и Дальневосточного региона приморским углем, появилась необходимость перехода к открытым разработкам, в связи с чем начали действовать Реттиховский угольный разрез (1962 г.), Павловский (1968 г.), Лучегорский (1973 г.), Павловский № 2 (1982 г.).

Однако низкокалорийный уголь разрезов не мог заменить жирные сучанские угли и особенно высокоценный уголь Липовецкого месторождения, пригодный как сырье для химической промышленности и представляющий собой уникальное явление не только в стране, но и за рубежом.

Ежегодно развивалась механизация на подземной добыче угля и проходке подготовительных выработок. Первый мехкомплекс заработал в Приморье в 1966 г. на шахте 3-ц («Дальневосточная»), которая была полигоном испытания новейшей техники. В 1969 г. такие же мехкомплексы типа «МК» стали внедрять на шахтах № 11 («Приморская»), «7-7 бис» («Озерная»). В 1970 г. освоение нового Майхинского месторождения шахтеры шахты № 6-6 бис (имени Артема) начинали с помощью мехкомплекса ОМКТ. Производительность их не шла ни в какое сравнение с другими способами добычи. Внедренные впервые на Дальнем Востоке шахтерами Приморья мехкомплексы в некотором смысле разрешили проблему ухудшения горно-геологических условий, так как значительное повышение нагрузки на забой позволило добиться концентрации очистных и подготовительных работ.

Весомый вклад в развитие угольной отрасли края внесли горные инженеры Алилуев, Буткин, Липский, Корнюшин, Еркин, Лисуренко и многие другие. Очень важная роль в развитии угольной геологии и разведочных работ, направленных на подготовку минеральной базы для развития угольной отрасли, принадлежит организаторам и руководителям геологической службы И.Е. Галагану, Н.И. Лаврику, Корицкому, Чупановскому, Б.И. Хоменко, Е.И. Белокурову и другим.

В результате проведения комплекса технических мероприятий в 1987 г. был достигнут рекордный рост годовой добычи — 20,4 млн т угля.

Реструктуризация угольной отрасли страны стала критической для края. С 1994 г. ликвидировано 15 шахт и один разрез суммарной производственной мощностью 2810 тыс. т. Действующие предприятия работают в условиях задолженности за отгруженный уголь и, как следствие — задержки зарплаты и дефицита материально-технических ресурсов. Тем не менее они работают и наращивают добычу.

РУ «Новошахтинское» — самый крупный филиал ОАО «Приморскуголь», годовая добыча которого за 1999 год составила 2691 тыс. т. Идет к завершению строительство разреза «Павловский» № 2, что позволит увеличить добычу на 300 тыс. т. В конце прошлого года введен в эксплуатацию участок Нежинский мощностью до 100 тыс. т.

Шахтоуправление «Восточное» является единственным угледобывающим филиалом ОАО «Приморскуголь», которое работает подземным и открытым способом. За 1999 год общая добыча составила 500 тыс. т.

Крупнейшими поставщиками угля в крае являются разрезы Лучегорский № 1 и Лучегорский № 2, входящие с декабря 1997 г. в состав ЗАО «ЛУТЭК». Разрезами отрабатываются запасы Бикинского буроугольного месторождения, особенностью которого является сосредоточение угольных пластов наибольшей мощности с наиболее благоприятными горнотехническими условиями в юго-восточной его части. В 1999 г. объем добытого угля составил 7069 тыс. т.

В Приморском крае действуют несколько угледобывающих предприятий, дающих до 500 тыс. т, так называемые «малые разрезы». Среди предприятий такого типа самым крупным является ЗАО «Малые разрезы». Оно создано в начале 1995 г. и разрабатывает запасы участка «Северная депрессия» Павловского буроугольного месторождения и участка «Новопокровский» Чернышевского буроугольного месторождения. Добыча угля в 1999 г. составила 375 тыс. т.

ЗАО «Энергия Востока» ведет строительство разреза «Раковский» на месторождении бурого угля «Раковское». Проектная мощность разреза 2000 тыс. т. В 2000 г. введен 1 пусковой комплекс первой очереди мощностью 150 тыс. т угля в год.

Такова реальность сегодняшнего дня. Но зарожденная почти полтора века назад угольная отрасль края должна развиваться, обеспечивая народное хозяйство края твердым топливом. В 2000 году потребность в угле составляет 14,1 млн т, в том числе предприятий топливно-энергетического комплекса 11,3 млн т, жилищно-коммунального хозяйства -1,3 млн т, населения и прочих потребителей — 1,5 млн т. Угледобывающие предприятия края не могут полностью закрыть потребности в угле. Дефицит, составляющий 2,1 млн т, придется вновь покрывать за счет привозных углей.

Огромные геологические ресурсы Приморья дают гарантию развития предприятий угледобывающей отрасли, что отражено в разработанных администрацией Приморского края программах «Топливо и энергия» на 1996-2000 гг. и социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы, которым присвоен статус федеральных.

С.А.КУРАКИН, А.П.ЗАНЬКОВ // Геологическая служба Приморья (50 лет со дня основания). / Сост.М.Д.Рязанцева.Владивосток: Дальнаука, 2000 г., 159 с. ISBN 5-8044-0053-3

Комитет природных ресурсов по Приморскому краю, 2000 г., Дальнаука, 2000 г.

Copyright © 1998 — 2001 Лаборатория компьютерных технологий ДВГИ ДВО РАН

Источник

Месторождения полезных ископаемых в Приморском крае

Приморский край является настоящей сокровищницей Российской Федерации. На его территории есть месторождения множества полезных ископаемых: угля, руд, драгоценных металлов и камней, строительных материалов, нефти и газа, минеральных вод и лечебных грязей, и многое другое.

Это место в стране, которому необходимо уделить особенное внимание: в плане детального изучения, инвестиционных вложений. И быть может, в скором будущем внушительный процент от общей добычи полезных ископаемых в России и мире будет принадлежать именно месторождениям Приморского края.

Несколько слов о регионе

Приморский край был основан в 1938 году, когда, согласно Указу Верховного Совета, Дальневосточный регион России разделился на две части: Хабаровский и Приморский край.

Главным центром второго стал город Владивосток. Общая площадь Приморского края – 164 673 км 2 . Население – 1923,1 тысячи жителей.

С западной части края расположен Китай, с юго-восточной – Японское море, с северной – Хабаровский край, а с юго-западной – Корейская Народно-Демократическая Республика.

Еще с давних времен стало известно русскому народу, что в земельных недрах этих мест заложено огромное количество (и по разновидности, и по процентному содержанию) ценнейших природных ресурсов. Здесь чуть ли не вся таблица химических элементов, а также органических материалов.

О том, какие полезные ископаемые добывают в Приморском крае, где расположены главные месторождения, а также о добыче угля, золота и других природных ресурсов — в данной статье.

Кратко о полезных ископаемых

В Приморском крае находится множество крупнейших месторождений природных ресурсов. Часть из них открыта и уже достаточно длительное время добывается, но есть и такие, которые находятся только в стадии разработки (перспективные).

По официальным данным, на сегодняшний день в Приморье:

- 322 месторождения твердых ископаемых;

- 259 – строительных материалов;

- 78 месторождений пресных вод и 10 – минеральных;

- 3 месторождения лечебных грязей.

Из данного списка можно получить информацию о месторождениях полезных ископаемых в Приморском крае в кратком виде.

Богатства региона

Чем богат Приморский край? Полезные ископаемые, которые распространены по территории данной местности, согласно официальному «Перечню»:

- ангидрит, алевролиты, аргиллиты;

- брекчии;

- валуны;

- галька, гравий, гипс, глина, гажа;

- доломиты, диатомиты;

- известковый туф, известняки;

- конгломераты, кварцит;

- мел, мергель, магматические и метаморфические породы;

- опока, облицовочные камни;

- пески, песчаники, песчано-гравийные и песчано-валунно-гравийные породы;

- ракушка;

- сапромель, сланцы, суглинки;

- трепел, торф.

А также свинцово-цинковые, полиметаллические, вольфрамовые, флюорит-редкометальные соединения, руды, окиси бора, цементное сырье, уголь, золото, серебро.

Что добывают

В Приморском крае в процентном отношении от общего количества добываемых на территории Российской Федерации природных ресурсов добывается 18 % олова, 99 % борных продуктов, 64 % вольфрамовых концентратов, 74 % свинца, 92 % плавикового шпата.

Ведется в Приморском крае добыча полезных ископаемых, а именно: редкоземельных металлов (которые имеют широкий спрос), висмута, индия, меди, серебра, цинка, золота (60 % добычи приходится на долины рек), германия, талька. Прогнозируется добыча нефти и газа, сапфиров, алмазов, опалов, корунда.

За последние годы заметно возросла добыча угля. На территории Приморского края обнаружено порядка 100 месторождений этого природного материала. Часть из них находится в рабочем состоянии (ведутся работы по извлечению данного природного материала из недр земли), некоторые — заброшены или не раскрыты.

Уголь

В Приморском крае добывают каменный и бурый уголь:

- 30 % от общих запасов расположены в местах, к которым затруднительно добраться – ввиду сложных гидрогеологических условий;

- 70 % вполне пригодны и доступны для открытой добычи.

Буроугольные залежи находятся в Бикинском, Артемовском, Павловском, Шкотовском и других районах края.

А каменноугольные – в Партизанском, Раздольненском и других.

Бурый уголь

Полезное ископаемое в Приморском крае относится к достаточно поздним (в плане открытия), поскольку обнаружены пласты были относительно недавно.

Самые крупные залежи молодого бурого угля третичного возраста обнаружены в 45 километрах от Владивостока (в северо-восточном направлении) – в Артемовском районе. Впервые были открыты в начале XX столетия, но из-за непригодных условий (заболоченность) широкой добычи здесь не было произведено (кроме небольших доступных участков).

В Артемовске геологами обнаружено порядка 8 пластов бурого угля. Всего здесь осталось запасов (несмотря на интенсивную добычу в последние годы) более сотни миллионов тонн.

Также вторым крупным местом добычи данного природного топливного материала является Супутинский район (в 35 километрах от Уссурийска).

Здесь обнаружены залежи бурого угля в верхних слоях земли в количестве сотен миллионов тонн. Природные условия позволяют организовывать добычу открытым способом – в карьерах, что является экономически и технически выгодным.

Еще одним перспективным местом, где в недрах земли расположены много сотен миллионов тонн бурого угля, является Майхинский район.

Каменный уголь

Данная разновидность угольного топлива в Приморском крае обнаружена в виде ранних (антрацит) и более поздних залежей.

Крупные местонахождения каменного угля имеются в городке Сучану. Здесь расположен самый первый рудник края по добыче этого природного ископаемого.

Второе месторождение – Верхнесуйфунск, что недалеко от Уссурийска (в северо-западном направлении). Его площадь составляет порядка 4,5 тысячи км 2 . Здесь геологами обнаружены очень большие запасы каменного угля, которые еще требуют дополнительного изучения.

Также есть ряд мелких месторождений этого природного ресурса, которые позволяют добывать небольшое количество угля.

Из недр земных

На других месторождениях полезные ископаемые Приморского края добываются в:

- Сихотэ-Алиня (северо-восток) — серебро.

- Дальнегорском и Красноармейском районах – цветные металлы.

- Пожарском районе – вольфрам.

- Дальнегорске – бор.

- Хорольском районе – плавиковый шпат, редкие металлы.

- Район материкового склона Японского моря – фосфориты.

- Шмаковский – подземные минеральные источники и лечебные грязи и так далее.

Предприятия по добыче и переработке

Полезные ископаемые Приморского края изымаются и перерабатываются огромнейшим числом предприятий. Некоторые из них:

- ОАО «ГРК Хрустальная» — в 2012 году на аукционе стал победителем за право разведывать и добывать олово (месторождение «Искра») и другие виды руд. Директором является Цой Гван Хын.

Перспективные месторождения

На территории Приморского края также выявлены месторождения и уже известных полезных ископаемых, и новых. Эти сведения позволяют инвесторам создавать здесь новые горнодобывающие комбинаты, что обеспечит новые рабочие места для местных жителей, а также повысит экономическое состояние региона и его еще большую значимость для всей страны.

Традиционными являются природные ресурсы рудника «Лермонтовский» (скарново-шеелитовые месторождения). Также в южной части Приморского края «бухта Экспедиции» (месторождение лечебных грязей). Места, где перспективной является добыча благородных металлов.

Есть информация о новых ресурсах Приморья, которые в скором будущем также станут интересными для горнодобывающих компаний: ртуть, барит, сурьма, марганец, чистые кварциты, германий, графит, вермикулит, платина и другие.

Уже точно выявлены месторождения таких драгоценных камней, как: алмазы («Вознесенская площадь»), сапфиры, россыпи корундов, опал («Радужное»).

Принципиально новыми перспективами для Приморского края в 2000 годах стала добыча нефти и газа. Согласно прогнозам, нефти на территории местности – порядка 10-150 миллионов тонн.

Основные месторождения нефтегазовых ресурсов – на территории Ханкайской и Сихотэ-Алинской субпровинциях. Это перспективные локации, которые являются экономически выгодными для вложений, чтобы развить здесь нефтегазодобывающие производства.

Золото

А еще Приморье популярно множеством золотосодержащих месторождений. Всего насчитывается таких мест порядка 50 – в северной и южной части края.

Согласно официальным данным, каждый год здесь добывается порядка тонны россыпного золота, а также в виде руды.

Самым особенным и широко известным месторождением этого драгоценного металла в Приморском крае считается «Малиновское». Для него характерен высокий показатель золота на тонну. Кроме данного металла, еще здесь находят медь, свинец, цинк, кобальт, кадмий.

А потому добывать драгоценный металл на территории края достаточно выгодно, поскольку здесь его в недрах земли огромное количество.

Резюме

Русские школьники изучают в 4 классе «Полезные ископаемые Приморского края» на уроках природоведения. И представляют: насколько богата Родина неповторимыми природными ресурсами, а особенно некоторые ее территории, такие как восточные земли.

В Приморье за годы и десятилетия открылась целая плеяда аутентичных месторождений различных природных ископаемых, что позволяет считать Дальний Восток самым мощным в Российской Федерации — в плане горнодобывающего производства.

Хотя, не только тем эта местность богата. В Приморье есть ценные древесные породы: хвойные, широколиственные, мелколиственные леса и кустарники.

Здесь ежегодно вырубают порядка 10 миллионов кубов дерева, и это является нормой (хотя, есть сведения, что в некоторых районах эта цифра может быть больше, а в других равняться нулю — из-за трудностей в доступе к некоторым лесонасаждениям).

Также в Приморском крае растет лимонник, женьшень, кедр, абрикос маньчжурский и другие ценные растения.

Горные реки имеют большое значение для производственной отрасли страны и региона. Их гидроэнергетический потенциал практически не используется в полную силу.

А потому, на вопрос: «Какие полезные ископаемые добывают в Приморском крае?» есть только один правильный ответ: «Все самое ценное, что есть в природе (в плане всевозможных ресурсов) – есть в этой необыкновенной восточной местности России».

Источник