- Печорский угольный бассейн

- Реклама

- Печорский угольный бассейн: способ добычи, история, рынки сбыта и экологическая ситуация

- Характеристика запасов

- Добыча угля

- История

- Рынки сбыта и перспективы развития

- Экология

- Печорский угольный бассейн

- Расположение

- Характеристика бассейна

- Переработка угля

- Потребители

- Экологические проблемы

- Что мы узнали?

- Угольные бассейны межрайонного значения

- Печорский угольный бассейн: общая характеристика, история и этапы освоения, современное состояние и оценка месторождения. Северо-западный экономический район, природные условия и ресурсы и основные направления развития и экономический потенциал.

Печорский угольный бассейн

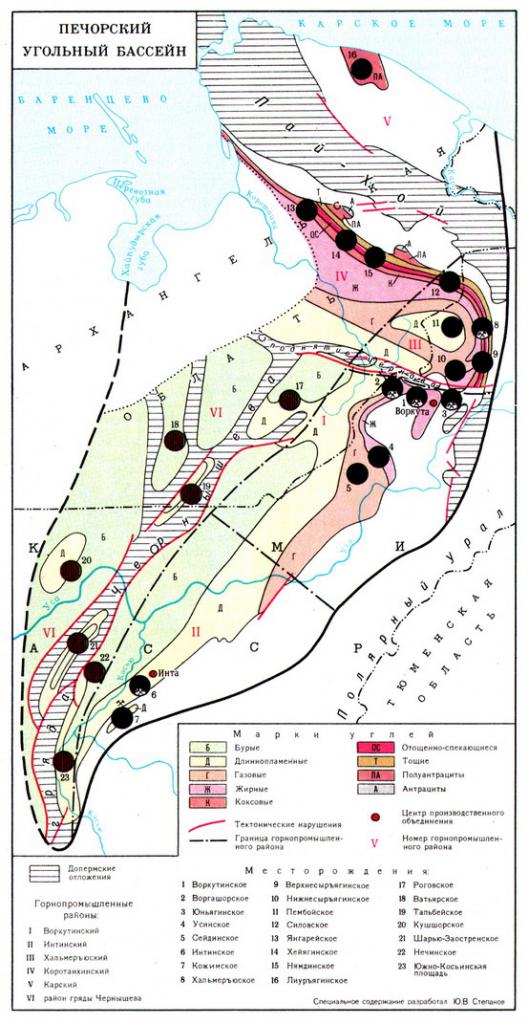

Первые сведения о наличии угля в бассейне относятся к 1828. В 1919 охотник В. Я. Попов сделал заявку о находке углей в бассейне реки Воркута. Геологическими поисковыми работами под руководством А. А. Чернова Печорский угольный бассейн был открыт в 1924; добыча углей с 1934. Общие геологические запасы и ресурсы 265 млрд. т (1986), из них разведанные 23,9 млрд. т (балансовые 13,7, забалансовые — 10,2 млрд. т). В 70-е гг. геологическими работами территория Печорского угольного бассейна расширена до границ Тимано-Уральской провинции («Большая Печора»). Печорский угольный бассейн располагается в приполярной и полярной частях Предуральского краевого прогиба. Мощность угленосных пермских отложений возрастает с запада на восток в направлении прогиба от 1 до 7 км. Угленосная формация подразделяется (снизу вверх) на воркутскую (лекворкутская и интинскую свиты) и печорскую (сейдинская и тальбейская свиты) серии. Лекворкутскую свиту относят к нижней перми, интинскую свиту и печорскую серию — к верхней перми. В лекворкутской свите выделяют рудницкую и аячьягинскую подсвиты.

Продуктивные отложения выполняют крупные отрицательные структуры (впадины): Косью-Роговскую и Коротаихинскую, а также Верхнеадзьвинскую, Карскую зоны мелких складок. На восточном крыле Коротаихинской и во вторичных структурах (брахисинклиналях) в центральной части Косью-Роговской впадины осваиваются месторождения Хальмеръюское, Юньягинское, Воркутинское, Воргашорское, Интинское; разведаны Нижнесырьягинское, Верхнесырьягинское, Сейдинское, Усинское и др. Угленосная формация содержит 150-250 угольных пластов и пропластков. Наибольший промышленный интерес представляют отложения рудницкой подсвиты и интинской свиты. Рудницкая подсвита содержит до 10 рабочих пластов относительно простого строения, средней мощности (1,3-3,5 м) и тонких (0,5-1,2 м), представленных мало- и среднезольными (12-18%), малосернистыми (до 1,0%), малофосфористыми (до 0,02%) углями со средней обогатимостью. Это лучшие по качеству угли Печорского угольного бассейна. В интинской свите заключено до 15 тонких и средней мощности пластов сложного строения, сложенных повышенно-зольными (16-30%), высокосернистыми (1,5-4,0%) и труднообогатимыми углями. В печорской серии пласты средней мощности, единичные мощные (до 30 м), очень сложного строения, угли высокозольные (20-40%), труднообогатимые. Угли бассейна гумусовые, полосчатые, вещественно-петрографический состав представлен в основном на 70-85% микрокомпонентами группы витринита. Марочный состав от бурых до антрацитов (карта). Преобладают каменные угли марок Б и Д (50-60%), в коксующихся основную массу составляют угли марки Ж. Средние показатели качества добываемых рядовых углей (%): марки Д (Интинское месторождение) — W r = 11,0; A d = 28,7; St d =3,0; V daf = 39,0; Oi r = 18,1 МДж/кг; марки Ж (Воркутинское) — W r = 5,0; A d = 14,8; Si d = 0,8; V def = 32,0; Oi r =26,7 МДж/кг.

Реклама

Добыча угля ведётся подземным способом, глубина разработки на Воркутинском месторождении — 300-900 м, Воргашорском — 180-350 м, Интинском — 150-600 м. Горно-геологические условия разработки сложные вследствие нарушенности залегания пластов, широкого проявления многолетней мерзлоты, повышенной метаноносности. Шахты опасны по пыли и газу. Метаконосность угольных пластов увеличивается с глубиной их залегания от 4 до 33 м 3 /т. Максимальный среднегодовой водоприток в шахты 70-800 м 3 /час, коэффициент водообильности 0,3-6,0 м 3 /т. Добыча угля ведётся производственными объединениями «Воркутауголь» (13 шахт) и «Интауголь» (5 шахт) в основном длинными столбами по простиранию. Производственная мощность шахт от 0,5 до 4,8 млн. т в год. Добыча 30,2 млн. т (1986). Центры добычи — Воркута и Инта. Основные потребители — Череповецкий и Новолипецкий металлургические комбинаты, Московский и Калининградский коксогазовые заводы и коксохимические заводы Украины. Энергетические угли идут в основном на тепловые электростанции и коммунально-бытовые нужды. Транспортной магистралью для вывоза углей является железная дорога Воркута — Котлас.

Источник

Печорский угольный бассейн: способ добычи, история, рынки сбыта и экологическая ситуация

Печорский угольный бассейн — это крупный угольный бассейн, который расположен сразу в трех субъектах РФ: Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области. По объемам запасов угля в России он уступает только Кузбассу. В нем находится около тридцати месторождений. Способ добычи в Печорском угольном бассейне в основном подземный, но встречается и открытый.

Характеристика запасов

Общий объем запасов Печорского угольного бассейна — 344,5 млрд тонн. По своему составу он разнообразен: тут добывают как бурые угли, так и тощие, и даже антрациты, но преобладают жирные (51 %) и длиннопламенные (35 %). Общие характеристики углей достаточно высокие и представлены в таблице.

Добыча угля

Стоимость угля Печорского бассейна сравнительно высокая, но обусловлено это не его качеством, а сложностью добычи. Толщина пластов угля составляет примерно 1-1,5 метра, из-за этого они постоянно изгибаются, ломаются и проседают. Глубина их залегания может быть разной от 150 до 1000 метров, что в целом глубже, чем на Кузбассе. Самые крупные месторождения: Интинское, Воркутинское, Воргашорское и Юньягинское. Основной способ добычи в Печорском угольном бассейне — подземный. Только на Юньягинском и еще нескольких месторождениях часть угля добывается открытым способом.

Затрудняет добычу и климат. Некоторые месторождения находятся за Полярным кругом, в вечной мерзлоте. Это требует более мощного оборудования для разрушения породы, а также средств для выплат надбавок рабочим. Много в горной породе метана. Это сильно повышает взрывоопасность работы в шахтах.

В целом, по итогам последних десяти лет, объемы добычи на основных месторождениях падают. Причина этому не только в усложнении самого процесса добычи, но и в падении спроса на уголь на внутреннем и мировом рынках. Сейчас выделяются средства для снижения себестоимости добычи, что в перспективе должно повысить спрос.

История

Первые сведения о наличии угля в данном регионе появились еще в далеком 1828 году. Но из-за трудностей освоения этой местности разрабатывать месторождение не стали и вскоре о нем забыли. Спустя почти век, в 1919 году, охотник В. Я. Попов сделал заявку о находке угля вблизи реки Воркута. Через пять лет начались геологические поисковые работы под руководством А. А. Чернова. Уголь был найден в реках Косья, Неча, Инта, Кожим. Помимо нахождения самих месторождений, был определен примерный состав угля. Уже тогда исследователи поняли, что будущий бассейн будет содержать в себе много видов угля.

Позднее Чернов за свои труды получил диплом и нагрудный знак «Первооткрыватель месторождения». С 1931 года началась добыча угля. В 70-е годы бассейн был расширен до границ Тимано-Уральской провинции.

Освоение месторождения в первое время давалось крайне тяжело. Уголь залегал на большой глубине, поэтому в Печорском угольном бассейне способом добычи угля являлись шахты. На сложности также сказывался климат и отсутствие хорошей техники. Основной рабочей силой тогда выступали заключенные. Набирать обороты добычи месторождение начало только в послевоенные годы. Во многом сыграла роль советская идеология: стахановское движение и трудовые соревнования. Но после развала Советского Союза многие шахты стали закрываться по причине забастовок и увольнения рабочих. Новый расцвет начался только с 2000-х годов. Именно тогда Печорский угольный бассейн стал оснащаться новой техникой, стали своевременно выплачиваться заработные платы шахтерам, была налажена транспортировка продукции.

Рынки сбыта и перспективы развития

В регионах, в которых расположен Печорский угольный бассейн, а также в Вологодской области, почти все электростанции работают на добывающемся здесь угле. Крупнейшим таким потребителем является Печорская ГРЭС. Наполовину обеспечены печорским углем Северо-Западный район и Калининградская область, на 20 % — Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы.

На территории самого бассейна отсутствуют крупные металлургические предприятия. Основные потребители коксующегося угля расположены в Череповце, Центральном, Центрально-Черноземном и Уральском экономических районах. Доставка угля осуществляется с помощью Северной железной дороги. Это также негативно сказывается на стоимости угля.

Экология

Как уже было упомянуто, крупных предприятий на территории бассейна нет. Это положительно влияет на экологическую ситуацию в регионе, но все равно имеются некоторые проблемы. Самая основная — это нарушение циркуляции подземных и поверхностных вод в результате больших площадей выработки угля. Загрязняется в процессе переработки угля и воздух. Как уже было сказано, способ добычи в Печорском угольном бассейне подземный. Шахты необходимо постоянно проветривать. Из-за этого все, что находилось в них, оказывается в атмосфере. Состав воздуха от этого претерпевает изменений: увеличивается содержание углекислого раза, появляется пыль.

Для улучшения экологической ситуации сегодня применяется ряд мер:

- Вода в шахтах проходит несколько этапов фильтрации и отстаивания.

- Сокращается потребление воды для переработки добываемого угля.

- Метан, который нередко встречается в шахтах, используется как топливо для нужд горнодобывающих предприятий, а не выбрасывается в атмосферу.

Источник

Печорский угольный бассейн

Расположение

Географическое положение бассейна не самое выгодное. Он расположен в республике Коми и Ненецком автономном округе (входит в состав Архангельской области). Большая часть его территории расположена за полярным кругом, примыкая к западным склонам Полярного Урала и Пай-Хоя. Все месторождения каменноугольного бассейна находятся в области развития многолетней мерзлоты.

Характеристика бассейна

Открытие месторождения углей относится к 1924 году, первый уголь добыт в 1934 году. Запасы угля более 344 млрд тонн, бассейн имеет площадь почти 90 тыс. км 2 . Угли разного состава – преобладают каменные, есть бурые и антрацит. Особая ценность угольных запасов – наличие коксующихся углей.

- Воркутинское – представлены энергетические и коксующиеся угли;

- Воргашорское – ценные коксующиеся угли;

- Юньягинское – аналогичная марка;

- Интинское – энергетические угли.

Добычей угля занимаются шахты «Воргашорская», «Воркутинская», «Комсомольская», «Заполярная» и карьер «Юньягинский». Глубина шахт от 150 до 1100 м.

Рис. 1. Добыча угля в шахте, Воркута.

Основные проблемы подземной добычи – высокое содержание метана в пластах, сложное строение продуктивных слоев, подвижки угольных пластов, необходимость постоянной откачки воды из шахт; все это повышает себестоимость печорского угля.

В границах бассейна разведано 14 участков с запасами коксующихся углей, которые подходят для добычи карьерным способом.

Рис. 2. Угольный карьер, Воркута.

Переработка угля

Уголь Печорского бассейна поступает на центральную обогатительную фабрику, где производится угольный концентрат. Потребителю реализуется концентрат требуемой марки.

С начала 2000-х годов производится модернизация фабрики для увеличения ее мощности и уменьшения отходов.

Потребители

Печорские угли поставляются в экономические районы Европейский Север и Центральный.

В металлургии для выплавки стали и чугуна требуется кокс. Его обеспечивают коксохимические производства, входящие в металлургические комплексы. Основные потребители – Череповецкий и Новолипецкий металлургические комбинаты.

Энергетические марки углей покупают ТЭС, часть покупается населением для личных нужд.

Доставку угля потребителям производит Северная железная дорога.

Рис. 3. Транспортировка угля.

Экологические проблемы

Экологические проблемы обычны для угольных бассейнов – многочисленные терриконы, загрязнение воздуха угольной пылью в районах карьеров и местах погрузки угля в железнодорожные составы, использование пресной воды для производства угольного концентрата.

При модернизации шахт и обогатительной фабрики большинство отрицательных факторов можно ослабить или ликвидировать, кроме формирования терриконов. В условиях Заполярья рекультивация искусственных холмов из пустой породы невозможна.

Что мы узнали?

Мы узнали географическое положение Печорского бассейна, какие полезные ископаемые там добываются. Из характеристики Печорского бассейна мы узнали какими способами ведется добыча, какие проблемы существуют при подземном способе разработки. Печорский уголь необходим предприятиям Европейской части страны, куда он поступает по железной дороге. Дано описание экологических проблем и возможность их преодоления.

Источник

Угольные бассейны межрайонного значения

Печорский угольный бассейн: общая характеристика, история и этапы освоения, современное состояние и оценка месторождения. Северо-западный экономический район, природные условия и ресурсы и основные направления развития и экономический потенциал.

| Рубрика | География и экономическая география |

| Вид | контрольная работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 13.06.2013 |

Наша страна располагает огромными угольными ресурсами, разведанные запасы составляют 11% мировых, а промышленные ресурсы (3,9 мрлн т) — самые крупные в мире, составляющие 30% мировых. Балансовые запасы достигают более 300 млрд. т углей.

Главными угольными бассейнами межрайонного значения являются Кузнецкий (Западно-Сибирский экономический район), Печорский (Северный экономический район), восточное крыло Донбасса (Северо-Кавказский район) и Южно-Якутский (Дальний Восток) с преобладающими запасами коксующихся высококачественных углей.

1. Печорский угольный бассейн

1.1 Общая характеристика

Печорский угольный бассейн расположен на крайнем северо-востоке европейской части России на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа Архангельской области (Северный экономический район. Приложений 1.).

Значительная часть бассейна находится севернее полярного круга, что является удорожающим фактором в себестоимости этих углей.

Прогнозные ресурсы углей Печорского бассейна оцениваются в 341 млрд. т, из которых 234 млрд .т удовлетворяют кондиция, из них разведанных запасов — 8,7 млрд. т.

Большая часть запасов углей сосредоточена на Интинском, Воргашорском, Усинском и Воркутинском месторождениях.

На коксующийся уголь приходится 40% разведанных запасов. Наибольшую ценность представляют угли, пригодные для производства высококачественного кокса, который в кондиционных ресурсах составляет 24,4 млрд. т.

2003 г. добыча угля Печорского угольного бассейна составила около 8% общего объема по Российской Федерации, стабилизировалась. Сложные горно-геологические условия, недостаточная техническая оснащенность и слабая социальная инфраструктура ведут к ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий. Сейчас разрабатываются три месторождения, в эксплуатации 12 шахт обшей производственной мощностью 26 млн. т и пять обогатительных фабрик.

Добыча угля и бассейне ведется только подземным способом — шахтами, входящими в состав ОАО «Воркутауголь», «Интауголь» и АО «Шахта «Воргашорская», АО «Шахта «Западная».

Региональные рынки сбыта коксующихся углей 11 ечорекого бассейна расположены в основном в Северном (АО «Северосталь»), Северо-Западном: (Ленинградский промышленный учел). Центральном (АО «Московский КГЗ»), Центрально-Черноземном (АО «Новолипецкий МК») и Уральском (АО «Нижнетагильский МК») экономических районах.

Энергетическим углем бассейна полностью обеспечивается Сонорный экономический район, на 45% Северо-западный район и Калининградская область, на 20% Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы.

1.2 История освоения самого крупного Воркутского угольного месторождения ЦОФ «Печорская»

В первые годы промышленного освоения Воркутского угольного месторождения добыча коксующихся углей велась па «чистых пластах», на выемке которой преобладал ручной труд. Поэтому с шахт отгружался уголь с зольностью, пригородной для выжига кокса. Вопрос об улучшении качества угля становился уже в то время. Первая обогатительная фабрика была введена в эксплуатацию н 1950 г. на шахте №17. В мае 1975 г. комитетом стандартов Совмина СССР концентрату шахты «Северная» присвоен государственный шахт качества.

С увеличением глубины ведения горных работ, внедрением механизированных комплексов и проходческих комбайнов вновь стал вопрос об улучшении качества добываемого угля. Поэтому в Воркуте были реконструированы все углеобогатительные фабрики: пневматическое обогащение заменяется гидравлическими отсадочными машинами. ЦОФ «Печорская» с годовой проектной мощностью переработки угля 6,9 млн. т, строительство которой начато еще в 1975 г. введена в эксплуатацию в 1993 г. Располагается фабрика в западной части Воркутинского промышленного района, непосредственно примыкания к железнодорожной станции Мульда-Промышленная. Сырьевой базой, в основном, являются угли марки Ж, технологическая схема позволяет выпускать концентрат зольностью 8-9%, в зависимости от требований потребителей и промпродукт зольностью 30%.

Проектная технологическая схема включала:

— обогащение крупного угля класса 13-150 мм в тяжелосредных сепараторах СКВП-20 с выделением концентрата и отходов;

— обогащение мелкого угля класса 0,5-13 мм в трехпродуктовых тяжелосредных гидроциклонах ГТ 710/500 с выделением концентрата, промпродукта и отходов;

— обогащение шлама в крупности 0-0,5 мм флотацией во флотомашинах МФУ-12А с выделением концентрата и отходов;

— сушка мелкого концентрата и флотоконцентрата в газовых трубах сушилках;

— сгущение флотоотходов в радиальных сгустителях С-30, сброс сгущенного продукта в наружный илонакопитель с возвратом осветленной воды в процесс.

Ввод ЦОФ «Печорская» позволил закрыть ряд индивидуальных малоэффективных фабрик шахт «Промышленная», «Юр-Шор», «Октябрьская», «Заполярная», «Комсомольская» и направить угли этих шахт на ЦОФ «Печорская», при этом объем концентрата, получаемого из угля этих шахт вырос, качество его улучшилось (зольность в 1994 г. — 10,3%, а в 2001 г. — 8,4%), а отсев выпускается только на двух фабриках: шахт «Северная» и «Воркутинская». Практически, с первых дней эксплуатации стало очевидным, что в связи с изменением сырьевой базы для того, чтобы обеспечить устойчивую, эффективную работу и вывести фабрику на проектные показатели необходимы серьезные изменения технологической схемы обогащения. Для решения вопроса снижения стоимости процесса обогащения углей, обеспечения устойчивой работы фабрики при возрастающем содержании мелких классов в сырье был изучен отечественный и зарубежный опыт, использования технологии обогащения крупнозернистых шламов в спиральных сепараторах и ленточные фильтр-прессы для обезвоживания отходов флотации.

После тендерного рассмотрения технико-коммерческих предложений зарубежных фирм — с учетом предлагаемых ими технологических схем, укомплектования систем оборудованием, его стоимости и стоимости монтажных работ предпочтение было отдано фирме СЕТКО (США).

В окончательном виде технологическая схема обогащения после реконструкции будет включать следующие основные операции:

— обогащение класса крупнее 13 мм после гидрогрохочения горной массы в тяжелосредном сепараторе;

— обесшламливание класса 0-13 мм по крупности 1,5 мм последовательно на дуговом сите и грохоте ГИСЛ-72;

— обогащение класса 1,5-13 мм в трехпродуктовых тяжелосредных гидроциклонах:

— сгущение и классификация подрешегных вод дешламации в крупности 0-1,5 мм в классификационных гидроциклонах с получением двух продуктов: слива в крупности 0-0,2 мм, направляемого на флотацию, и сгущенного продукта — на обогащение в спиральные сепараторы;

— обогащение класса 0.2-1,5 мм на спиральных сепараторах с получением двух продуктов — концентрата и отходов;

— обезвоживаиие и классификация концентрата спиральных сепараторов дуговых ситах с направлением класса крупнее 0,7 мм на обезвоживание совместно с концентратом тяжелосредных гидроциклонов в центрифуги, класса 0,2-0,7 мм совместно с флотоконцентратом — на дисковых вакуум-фильтрах, класса 0-0.2 мм — на флотацию:

— флотация класса 0-0,2 мм;

— сушка осадка вакуум-фильтров совместно с мелким концентратом;

— обезвоживание отходов спиральных сепараторов на виброгрохоте с получением двух продуктов — обезвоженных отходов, направленных в отвал и подрешетных вод, присаживаемых к отходам флотации, на сгущение в радиальные сгустители.

— сгущение флотоотходов совместно с подрешетным продуктом высокочастотных вибрационных грохотов в трех существующих радиальных сгустителях диаметром 30 м и вторичное сгущение в одном радиальном сгустителе; предварительно сгущенных отходов флотации непосредственно перед фильтр — прессами на ленточных гравитационных столах и обезвоживания на ленточных фильтр прессах WXG-Зм и складирование получаемого кека совместно с крупными отходами на плоском породном отвале;

Ввод в эксплуатацию предложенной компанией СЕТСО технологической схемы обогащения крупнозернистого шлама по 1-ой секции позволила увеличить удельную нагрузку на секцию в 1,5 раза и значительно сократить расход технологических материалов (так расход утяжелителя (магнетита) снижен до 1 кг на тонну обогащаемого угля) и исключить циркуляционные нагрузки. Реализация комплекса мер по реконструкции мощностей по обогащению угля позволит с 2003 г. отправлять потребителям 80% товарной продукции в виде концентрата, что значительно улучшит экономические показатели ОАО «Воркута-уголь» и повысит конкурентоспособность Воркутинских углей.

Обеспечение сделанного за эти годы и претворение в жизнь намеченных планов, было бы невозможно без сплоченного, нацеленного на выполнение производственных задач коллектива. Для работы на ЦОФ «Печорская» приглашались специалисты углеобогатительных фабрик, имеющие профессиональный опыт, который был необходим для работы на новом оборудовании. Первыми руководителями были ветераны углеобогащения шахт «Северная» и «Юнь-Яга Александр Кириллович Телегин и Игорь Абрамович Базиян.

В 1998 г. директором ЦОФ «Печорская» назначен Александр Григорьевич Касеев, опытный горняк и руководитель. Горный мастер участка горнокапитальных шахты №17, участковый горный нормировщик и заместитель директора по экономике шахты «Юнь-Яга», начальник обогатительной установки шахты «Южная» — таковы этапы его трудовой деятельности в акционерном обществе, которая началась в комбинате «Воркутауголь» в 1968 г. В 1994 главным инженером ЦОФ «Печорская» становится Николай Иванович Канев — творческий, инициативный, профессионально грамотный специалист. В 18 лет он начал работу на шахте №32 комбината «Воркутауголь». Был начальником углеобогатительной фабрики шахты «Воркутинская». В течение 7 лет Николай Иванович в должности главного технолога по обогащению объединения «Воркутауголь», курировал работу всех фабрик и установок шахт и их технологическую эксплуатацию.

Лучшими работники в коллективе ЦОФ «Печорская» за эти годы стали:

— среди инженерно-технических работников: — заместитель начальника участка контрольно-измерительных приборов — А.Г. Дунаев; механик участка приема и погрузки угля — И.Н. Белик; ведущий инженер-технолог фабрики — Г.В. Яшина; энергетик электроцеха — А.С. Громов; диспетчер фабрики * А.В. Пенжукова;

— среди рабочих: аппаратчик углеобогащения — Р.И. Глазунова; машинист насосных установок — С.Г. Берник; газоэлектросварщик — И.И. Костюченко; электрослесари дежурный и по ремонту оборудования — И.П. Кищенко и Н.В. Милованов; монтажник участка капитального ремонта — В.И. Терский.

2. Северо-западный экономический район

2.1 Общая характеристика

Состав: Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская области.

Территория — 196,5 тыс. км 2 . (1,2% территории страны).

Население — 7797 тыс. человек (6% населения страны).

Северо-западный экономический район — один из районов, развитие которых обусловлено интеграцией в единое экономическое пространство России. Хозяйство района складывалось на базе его географического положения, выгоды которого приобрели особое значение в связи с изменением геополитической ситуации. Среди предпосылок развития района в условиях становления рыночного хозяйства можно выделить следующие:

* удобное транспортно-географическое положение, обусловленное расположением на древних торговых путях, связывающих Северную Европу с Московским государством и странами Востока, способствовало развитию мощной транспортной системы;

* приморское положение в настоящее время после потери пяти крупных портов в Литве, Латвии и Эстонии превратило район практически в единственное «окно в Европу» на Балтике;

* приграничное положение района — границы с Финляндией, Эстонией и Латвией, существенно изменившие военно-стратегическое положение этой части России;

* более чем 200-летнее столичное положение района предопределило здесь концентрацию производства разнообразных товаров народного потребления, высококвалифицированных кадров, концентрацию научных учреждений;

* соседство с высокоразвитым Центром, богатым минерально-сырьевыми ресурсами Севером, дружественно настроенными государствами акватории Балтийского моря усиливает взаимосвязи между ними в различных областях деятельности.

Район расположен на северо-западе европейской части России, занимает лишь 1,2% территории страны (10-е место), сосредоточивает 6% ее населения. В районе концентрируется производство наукоемкой продукции, в первую очередь сложного и точного машиностроения (морское судостроение, энергетическое оборудование, оптико-механические изделия), выпуск продукции химической и лесной промышленности, товаров народного потребления. Наличие раз витого портового хозяйства усиливает экспортно-импортные функции района на Балтийском море. Располагая большими историко-культурными ценностями, Северо-запад занимает видное место в развитии туризма, а концентрация здесь науки и научного обслуживания превратила район, и прежде всего Санкт-Петербург, в один из крупнейших центров, определяющих НТП в России. В районе сосредоточено более 12% научных работников страны. Кадровая наукоемкость почти в 4 раза превышает среднероссийские показатели, а наукоемкость товарной продукции — более чем в 3 раза. Близость к западному свободному рынку создала благоприятные предпосылки для сосредоточения здесь финансово-кредитных учреждений международного уровня.

Структура хозяйства района складывалась в условиях приоритета военных функций, и почти 70% промышленного производства было связано с удовлетворением оборонных потребностей государства. Это осложнило деятельность всей хозяйственной системы региона в условиях рыночной экономики и проявилось в спаде производства. За последние 10 лет объем промышленного производства в районе сократился почти на 2/3 и в большей степени затронул Псковскую область (более чем на 2/3), в меньшей — Новгородскую 1 (на 2/5).

Мощный промышленный потенциал района и уникальное транспортное положение на путях международного значения с выходом в Балтийское море превращает Северо-запад в район сотрудничества с ЕС и усиливает его роль в общероссийском разделении труда.

2.2 Природные условия и ресурсы

Район расположен на западе Русской равнины, и по характеру рельефа здесь четко выделяются равнинная западная и возвышенная восточная части. Климат умеренно континентальный, с относительно теплой зимой и прохладным летом, отличается повышенной влажностью: средняя температура января 9°С, июля +16°С, годовое количество осадков колеблется от 500-600 мм на востоке до 700 мм и более на Балтийском побережье. Почвы дерново-подзолистые и подзолисто-болотные, при сельскохозяйственном использовании нуждаются в удобрениях. Повышенная влажность и моренно-холмистый рельеф обусловливают повышенную заболоченность территории.

Северо-запад не отличается масштабами и разнообразием природных ресурсов, наибольшее значение имени земельные, водные и лесные ресурсы, меньшую роль играют отдельные минерально-сырьевые ресурсы (фосфорит, горючие сланцы, огнеупорные глины).

Из топливных ресурсов выделяются запасы сланцев в Ленинградской области, которые по категориям А + В + С1 составляют 701 млн т, и торфа — 5 млрд т. Они представлены на всей территории района. Значительны запасы бокситов — 2,9 млн т (Подсосенское, Радынское, Губско-Почаевское месторождения) и фосфоритов в районе Кингисеппа — 275 млн т. Особенно велики запасы огнеупорной глины — 10_млрд т, по которым район занимает 2-е место и стране, имеется строительное сырье — известняки, стекольные пески, гранит.

Северо-западный район располагает значительными лесными ресурсами. Площадь лесного государственного фонда составляет 8,7 млн га, покрытые лесом площади — 6,8 млн га, или 44% территории района. На севере района, особенно в Ленинградской области и на Карельском перешейке, преобладают хвойные леса, на долю которых приходится 70% лесопокрытой площади, и Псковской и Новгородской областях появляются смешанные леса. Запасы древесины — 1210 млн м 3 , или 1,6% в России.

Важное значение для развития района имеют водные ресурсы, запасы которых достигают 125 км 3 , что составляет 3% от уровня Российской Федерации Гидрографическая сеть представлена такими реками, как Нева, Волхов, Свирь. Мета, Вуокса, на многих из них построены гидроэлектростанции. Здесь расположены и знаменитые озера великого торгового пути «из варяг в греки» — Ладожское, Ильмень; через Чудское и Псковское озера проходит граница России с Эстонией. В целом водные ресурсы района не лимитируют развитие большинства отраслей промышленности.

Давняя освоенность района, постоянный рост антропогенного влияния на окружающую среду, ускоренное изъятие земель для нужд гражданского и промышленного строительства, рост недопотребления и несоблюдение норм охраны окружающей среды, проблемы защиты флоры и фауны Балтийского моря усиливают значимость природоохранной деятельности в регионе.

Рекреационные ресурсы Северо-Запада представлены уникальными художественными ценностями и дворцово-парковыми ансамблями Санкт-Петербурга и его окружения, древнерусским зодчеством древнего Великого Новгорода, неповторимыми ландшафтами и историческими памятниками Ближнего Севера России.

Распределение результатов экономической деятельности по регионам Северо-западного района в 2005 г.

Источник