напишите пожалуйста цитаты из стихотворений знаменитых авторов про море. )

А. С. Пушкин

К МОРЮ

Прощай, свободная стихия!

В последний раз передо мной

Ты катишь волны голубые

И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,

Как зов его в прощальный час,

Твой грустный шум, твой шум призывный

Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!

Как часто по брегам твоим

Бродил я тихий и туманный,

Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,

Глухие звуки, бездны глас

И тишину в вечерний час,

И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,

Твоею прихотью хранимый,

Скользит отважно средь зыбей:

Но ты взыграл, неодолимый,

И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить

Мне скучный, неподвижный брег,

Тебя восторгами поздравить

И по хребтам твоим направить

Мой поэтической побег!

Ты ждал, ты звал.. . я был окован;

Вотще рвалась душа моя:

Могучей страстью очарован,

У берегов остался я.. .

О чем жалеть? Куда бы ныне

Я путь беспечный устремил?

Один предмет в твоей пустыне

Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы.. .

Там погружались в хладный сон

Воспоминанья величавы:

Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.

И вслед за ним, как бури шум,

Другой от нас умчался гений,

Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,

Оставя миру свой венец.

Шуми, взволнуйся непогодой:

Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,

Он духом создан был твоим:

Как ты, могущ, глубок и мрачен,

Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел.. . Теперь куда же

Меня б ты вынес, океан?

Судьба людей повсюду та же:

Где капля блага, там на страже

Уж просвещенье иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду

Твоей торжественной красы

И долго, долго слышать буду

Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы

Перенесу, тобою полн,

Твои скалы, твои заливы,

И блеск, и тень, и говор волн.

В. А. Жуковский

МОРЕ

Безмолвное море, лазурное море,

Стою очарован над бездной твоей.

Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,

Тревожною думой наполнено ты.

Безмолвное море, лазурное море,

Открой мне глубокую тайну твою:

Что движет твое необъятное лоно?

Чем дышит твоя напряженная грудь?

Иль тянет тебя из земныя неволи

Далекое светлое небо к себе?. .

Таинственной, сладостной полное жизни,

Ты чисто в присутствии чистом его:

Ты льешься его светозарной лазурью,

Вечерним и утренним светом горишь,

Ласкаешь его облака золотые

И радостно блещешь звезда́ми его.

Когда же сбираются темные тучи,

Чтоб ясное небо отнять у тебя —

Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь,

Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу …

И мгла исчезает, и тучи уходят,

Но, полное прошлой тревоги своей,

Ты долго вздымаешь испуганны волны,

И сладостный блеск возвращенных небес

Не вовсе тебе тишину возвращает;

Обманчив твоей неподвижности вид:

Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,

Ты, небом любуясь, дрожишь за него.

Источник

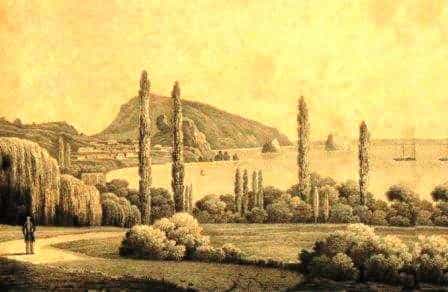

Черное море в поэзии А.С. Пушкина

Используются косвенные обозначения моря: берег (берега), лукоморье, парус, скала, утёс, ветер, корабль, чёлн…, а также топонимы, означающие приморские земли, города и селения Тамань, Керчь, Юрзуф, Таврида, Одесса, мыс Аю-Даг…

После окончания Лицея, живя в Санкт-Петербурге, А.С. Пушкин видел Финский залив Балтийского моря. Прежде вспомним, когда, где и при каких обстоятельствах А.С. Пушкин видел южные моря и путешествовал по ним. Впервые, в начале лета 1820 г., по пути из Екатеринослава в Таганрог А.С. Пушкин увидел Азовское море в районе Мариуполя.

После двухмесячного пребывания с Раевскими на Северном Кавказе, в районе Бештау (Пятигорья), молодой Пушкин, которому в то время шёл двадцать второй год, направился с ними в Крым. Его путь из Тамани в Керчь прошёл через пролив, на юге выходящий в Чёрное море. В письме к младшему брату Лёвушке (Л.С. Пушкину) от 24.09. 1820 г. он вспоминал: «Морем приехали мы в Керчь»…

В стихотворении «Кто видел край, где роскошью природы…» (1821) память о том дне 15 августа 1820 г. отражена таким образом: «И зрит пловец — могила Митридата,/ Озарена сиянием заката».

В черновиках «Путешествия Онегина» снова упомянут первый крымский день Пушкина: «Он прибыл из Тамани в Крым».

После недолгого пребывания в Керчи путешественники степью направились ко второму древнему городу: «Из Керчи приехали мы в Кефу», — сообщил поэт в своём первом кишинёвском письме-воспоминании. Будучи в Феодосии Пушкин увидел черноморский простор, уходящий на юг до самого горизонта.

Позже из Михайловского в письме А.А. Дельвигу (середина декабря 1824 — первая половина 1825) он напишет: «Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем…». Берега юго-восточного Крыма Пушкин видел, внимательно осматривал с борта корвета «Або», который шёл из Феодосии в Гурзуф почти параллельно побережью: «Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал. Луны не было, звёзды блистали; передо мною в тумане тянулись полуденные горы…».

В «Отрывках из путешествия Онегина» (1830) снова воспоминание о морском переходе из Кефы в Юрзуф: «Прекрасны вы, брега Тавриды/ Когда вас видишь с корабля/ При свете утренней Киприды/ Как вас впервой увидел я/…».

В письме к другу — Дельвигу — Пушкин так описывает своё открытие Гурзуфа, своё с ним знакомство: «Между тем, корабль остановился ввиду Юрзуфа… с права огромный Аюдаг… и кругом это синее, чистое небо и светлое море, и блеск и воздух полуденный…».

Последние строчки поэмы «Бахчисарайский фонтан» — это и воспоминание о гурзуфских днях: «В горах, дорогою прибрежной/Привычный конь его бежит,/ И зеленеющая влага/ Пред ним и блещет и шумит/Вокруг утёсов Аю-дага…».

Живя в Одессе, А.С. Пушкин видел Чёрное море почти ежедневно, что, в частности, автобиографически отражено в «Отрывках из путешествия Онегина» :

Я жил тогда в Одессе пыльной…

Там долго ясны небеса,

Там хлопотливо торг обильный

Свои подъемлет паруса;

…

Бывало, пушка зоревая

Лишь только грянет с корабля,

С крутого берега сбегая,

Уж к морю отправляюсь я,

Потом за трубкой раскалённой,

Водой солёной оживлённый,

Как мусульман в своём раю,

С восточной гущей кофе пью…

…

Но поздно. Тихо спит Одесса;

И бездыханна и тепла

Немая ночь. Луна взошла,

Прозрачно-лёгкая завеса

Объемлет небо. Всё молчит;

Лишь море Чёрное шумит..

Морские впечатления отразились в поэзии А.С. Пушкина и в период пребывания его в Причерноморье, и после него.

Первое поэтическое произведение, в котором в романтическом стиле показано Чёрное море, это элегия «Погасло дневное светило…», сложившаяся в виде цельного произведения на борту корвета «Або», везшего Раевских и Пушкина из Кефы в Юрзуф 18 августа 1820 года.

Для характеристики моря использованы сказочный эпитет «синее», отражающее настроение поэта словосочетание «угрюмый океан». Образ моря дополняют повторяющиеся обращения «Шуми, шуми, послушное ветрило» и «Лети, корабль…», обозначение «берег отдалённый». На фоне воспоминаний («Воспоминаньем упоённый…») и грёз, поэт, ощушавший мощь и дыхание гигантской водной стихии, создал минорную романтическую вариацию образа моря.

В шестистрочной «Нереиде» (11), напротив, романтический образ Чёрного моря светлый («Над ясной влагою…»), ласковый, («Среди зелёных волн, лобзающих Тавриду»), животворящий.

Такое же настроение в описании моря присутствует в стихотворении «Редеет облаков летучая гряда…», где «… сладостно шумят полуденные волны».

В стихотворении «Кто видел край, где роскошью природы…» (1821) память поэта вновь выстраивает картину летнего южного моря: «Где весело шумят и блещут воды/ И мирные ласкают берега», «Я помню скал прибрежные стремнины, / Я помню вод весёлые струи».

В стихотворении «Земля и море» (1821) использованы образы, существовавшие в памяти поэта в результате его знакомства с Чёрным морем, которое бывает:

и приветливым: «Когда по синеве морей/ Зефир скользит и тихо веет/ В ветрила гордых кораблей/ И чёлны на волнах лелеет.»,

и грозным: «Когда же волны по брегам/Ревут, кипят и пеной блещут,/И гром гремит по небесам,/И молнии во мраке блещут…».

А в «Талисмане» (1827) море предстаёт как древний долгожитель: «Там, где море вечно плещет/ На пустынные скалы,…».

В стихотворении «Буря» (1825) сравниваются две стихии: море и женщина. Поэт, отдавая должное красоте моря, ставит красоту женщины выше. Примечательно употребление слова «дева». На санскрите «деви» значит — «богиня»:

Ты видел деву на скале

В одежде белой над волнами

Когда, бушуя в бурной мгле,

Играло море с берегами,

Когда луч молний озарял

Ее всечасно блеском алым

И ветер бился и летал

С ее летучим покрывалом?

Прекрасно море в бурной мгле

И небо в блесках без лазури;

Но верь мне: дева на скале

Прекрасней волн, небес и бури.

В «Тавриде» (1822) вновь образ пронизанного солнцем приветливого моря: «Счастливый край, где блещут воды,/Лаская пышные брега».

В стихотворении «К морю» (1824), звучащем как гимн, как песнь прощания с родственной стихией и могучим другом, использована целая гамма эпитетов, среди которых заметная доля для описания голосов моря: «свободная стихия», «твой шум призывный», «моей души предел желанный», «глухие звуки, бездны глас»,»твой гул в вечерние часы», «Твои скалы, твои заливы,/ И блеск, и тень, и говор волн.».

В строфе IV главы VIII романа «Евгений Онегин», в которой Пушкин вспомнил Крым как место своих поэтических вдохновений и запечатлел себя в уединении с Музой, перед читателем престаёт море живое и разумное, поклоняющееся Господу:

Как часто по брегам Тавриды

Она меня во мгле ночной

Водила слушать шум морской,

Немолчный шепот Нереиды,

Глубокий, вечный хор валов,

Хвалебный гимн отцу миров».

Особо надо заметить, что море или как часть ландшафта, либо как стихия, или как могучее разумное существо присутствует в пушкинских сказках. В «Сказке о попе и работнике его Балде» — это абстрактное сказочное море, играющее роль «вмещающего ландшафта», в котором живут черти.

В сказке о царе Салтане — море — стихия, и разделяющая, и соединяющая «царство славного Салтана» с островом Буяном. Можно утверждать, что это сказочная вариация образа Чёрного моря, если согласиться, что Салтан это султан, стольный град которого — Стамбул или, если хотите — Царьград…

В «Сказке о рыбаке и рыбке» — море, место жительства Золотой Рыбки, само живое, чутко реагирующее на очередной паразитарный запрос старухи. Если в образе старухи разглядеть правящие элиты некоторых причерноморских государств, подверженные страшной психической болезни, выражающейся в постоянно растущих деградационно- паразитарных потребностях и демонической гордыне, то перед нами ещё один сказочный вариант Чёрного моря.

В поэзии А.С. Пушкина Чёрное море описано всесторонне и как могучая водная стихия, и как обширный водный простор, и как живое существо. Море у Пушкина — это символ свободы и недостигнутого счастья…

Источник