Ю́ЖНО-ЯКУ́ТСКИЙ У́ГОЛЬНЫЙ БАССЕ́ЙН

В книжной версии

Том 35. Москва, 2017, стр. 569

Скопировать библиографическую ссылку:

Ю́ЖНО-ЯКУ́ТСКИЙ У́ ГОЛЬНЫЙ БАСС Е́ЙН, в России, в Якутии, в юж. части Aлданского нагорья, вдоль Cтанового xpебта; крупнейший на Дальнем Востоке. Пл. 25 тыс. км 2 . Открыт в 1849, разрабатывается c 1933 открытым способом. Балансовые запасы 7,2 млрд. т, прогнозные ресурсы 7,8 млрд. т (2014). В тектонич. плане приурочен к ряду крупных впадин, разобщённых системой поднятий и разломов, вдоль юж. окраины Сибирской платформы. Мезозойские угленосные отложения мощностью 400–5000 м простираются в широтном направлении на 750 км полосой в 60–150 км. Промышленно продуктивны меловые и юрские отложения мощностью до 1500 м, содержащие 10–20 рабочих угольных пластов мощностью 1–3 м, реже 10–60 м. Крупнейшие разведанные месторождения: Нерюнгринское (эксплуатируется, запасы 232 млн. т), Эльгинское (св. 2 млрд. т, пригодно для разработки открытым способом), Чульмаканское и Денисовское (суммарные запасы св. 1,7 млрд. т). Угли каменные гумусовые, среднезольные (10–18%), малосернистые (до 0,5%), с теплотой сгорания 22–37,4 МДж/кг, спекающиеся (марки – от газовых до сильно спекающихся). Годовая добыча (2014) 11,2 млн. т.

Источник

Научная электронная библиотека

Миронова С. И., Иванов В. В.,

1.1. Развитие угольной промышленности в Южной Якутии

Считается, что горная промышленность в Южной Якутии берет начало с 1923 г., когда вольным разведчиком якутом Михаилом Тарабукиным было открыто уникальное россыпное месторождение золота по долине ручья «Незаметный», а в 1925 г. геологический отряд В.Н. Зверева обследовал бассейны рек Селигдар, Томмот, Куранах и обнаружил ряд золотоносных районов. Это позволило профессору В.А. Обручеву сделать заключение о генезисе золотых приисков Алдана (Антонов, 2002). В этом же году был создан Всесоюзный трест «Алданзолото», в составе которого открылись прииски Лебединый, Золотой, Турук, Орочен и др.

Уголь на территории Якутии впервые обнаружил в 1736 году И.Г. Гмелин во время второй Камчатской экспедиции на Сургуевом камне (Кангаласское месторождение) [1].

Сведения об угленосности мезозойских образований в Якутско-Кангаласском районе появились в первой половине XIX в. в публикациях известных исследователей Сибири Зауера, Врангеля, Миддендорфа, Чекановского, Доленко, Никифорова. Об угле Кангаласского месторождения было известно участникам экспедиции Беринга, Белингса и Са-рычева [2].

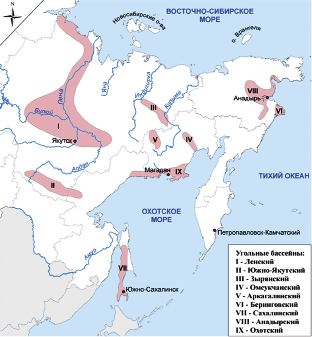

В настоящее время на территории Якутии выделяются Южно-Якутский, Ленский, Зырянский угольные бассейны и восточная часть Тунгусского бассейна (рис. 1.1).

Основные угольные ресурсы сосредоточены в 3-х крупных бассейнах:

– Южно-Якутского угольного бассейна (более 40,0 млрд тонн).

– Зырянского бассейна (более 8,5 млрд тонн).

– Ленского бассейна (порядка 840 млрд тонн).

В Якутии угледобывающая промышленность в структуре объёма производства отраслей промышленности занимает третье место после нефтедобывающей и алмазодобывающей промышленности.

На территории республики угледобывающие предприятия, называвшиеся первоначально рудниками, начали действовать с 1928 г., когда был запущен Сангарский рудник. В последующие годы добыча угля была организована в Кангаласском (1930 г.), Чульманском (1934 г.), Зырянском (1936 г.) и Джебарики-Хайском (1940 г.) рудниках (Хатылаев, 1992).

Развитие угольной отрасли в северо-восточных регионах СССР обуславливалось потребностями в энергетике для промышленного освоения этих территорий. Но в целом угледобыча на Северо-Востоке России в 1920–1940 гг. развивалось медленными темпами из-за сложностей организации материально-технического снабжения в суровых условиях Севера, нехватки ремонтно-механических мощностей, запасных частей, что вело к длительным остановкам производства. Своеобразный контингент рабочих, инженерно-технического персонала, состоявших зачастую из заключенных ГУЛАГа, «спецпоселенцев», бывших военнопленных, отличался низкой квалификацией, что мешало достигать высокой производительности труда в угольных шахтах.

Рис. 1.1. Угольные бассейны Северо-Востока России (Угольная база . 1999)

Во многих рудниках почти все виды работ выполнялись вручную. Даже бурение шпуров на угольном пласте производилось коловоротом с бурами, изготовленными из головок рельс. Откатка угля велась в самодельных деревянных вагонетках по брусчатке. Освещение шахт осуществлялось керосиновыми лампами «летучая мышь». Из-за отсутствия оборудования вентиляция выработок велась естественной тягой. Не хватало квалифицированных специалистов и рабочих. Бытовые условия проживания временных рабочих были крайне неблагоприятными. Например, на руднике «Джебарики-Хая» рабочие жили во временных сооружениях типа землянок, вырытых и обустроенных на одном берегу р. Алдан, а на смену рабочие добирались с помощью различных плавсредств через эту достаточно сложную водную преграду [3].

Только после войны началось внедрение механизации труда в угольных шахтах Якутии. С 1946 г. началось внедрение электросверл, были механизированы вентиляция выработок, заточка буров, проведено электрическое освещение штолен, появились вагонетки с роликовыми подшипниками, началась укладка рельс. В период с 1946 по 1950 годы была проведена определенная работа по техническому оснащению горных работ на угольных шахтах республики.

Значительный рост угледобычи на Северо-Востоке СССР произошел в результате создания региональных производственно-экономических структур – Советов экономического развития народного хозяйства (совнархозов) – Якутского и Магаданского. Повысилась механизация горных работ, основные угледобывающие предприятия были объединены в единый комплекс, действовавший в русле единой технической политики. В Сангарском шахтоуправлении в 1960 году вступила в эксплуатацию шахта «Центральная штольня», оснащенная угольными комбайнами и мощными электровозами, в «Джебарики-Хайском» шахтоуправлении были механизированы отбойка, доставка, транспортировка и выдача угля на поверхность, погрузка в баржи для доставки потребителям и т. д. Механизация труда в шахтах «Сангарская» и «Джебарики-Хая» позволило повысить годовой объем добычи до 360 и 290 тыс. т соответственно [3].

Особый этап в развитии угледобывающей промышленности на Северо-Востоке России, да и во всем Дальневосточном экономическом районе связан с освоением угленосного бассейна в Южной Якутии, которая до войны продолжала оставаться недостаточно исследованным регионом. Основная деятельность по разведке и промышленному освоению южно-якутских недр была связана с золотом, которое добывалось с XIX века старателями, артелями частными и государственными компаниями. Угленосность и содержание железорудных пород в регионе были изучены слабо. Территорию исследовали многочисленные отряды трестов «Алданзолото», «Востсибслюда», Восточно-Сибирского и Дальне-Восточного геологических управлений и других организаций. Итоги их работы были обобщены в трудах Ю.А. Билибина, В.Н. Зверева, Д.С. Коржинского, Ю.А. Дзевановского [1]. Благодаря им, а также исследованиям И.П. Атласова (1931 г.), А.И. Кукса и И.В. Белова (1938 г.), Е.П. Павловского (1939 г.), П.А. Харитонова и Е.М. Ковалева (1941 г.), Н.В. Фроловой (1944 г.), М.М. Одинцовой, М.И. Танеевой (1947 г.) и других, были намечены общие контуры Южноякутского каменноугольного месторождения от бассейна рек Олекмы, на западе, до Учура, на востоке, протяженностью 750 км (Акинин, 2016).

В 1951 г. при проведении съемочных работ на берегу р. Нерюнгра, геологи Г.Ю. Лагздина и О.А. Трещалова обнаруживают выходы на поверхность пластов угля – так был открыт пласт «Пятиметровый» будущего Нерюнгринского месторождения. В 1953 г. Л.М. Минкин обнаруживает в том же самом районе пласт «Мощный» [2].

К началу 60-х гг. XX в. ситуация, хотя и медленно, стала выправляться. Объемы и темпы добычи каменного угля на территории Якутии за 20 лет, с 1946 по 1965 гг., постоянно увеличивались. Постепенно уголь занял ведущее место в топливно-энергетическом балансе республики (Акинин, 2016).

В начале 80-х годов ХХ века на основе наиболее перспективных для разработки месторождений (доступность, себестоимость, транспортная инфраструктура, возможность экспорта и др.) Южно-Якутского каменноугольного бассейна, занимающего территорию 26,3 тыс. кв. км, было решено создание Южно-Якутского территориально-производственного комплекса (ЮЯ ТПК). Первенцем нового многоотраслевого ТПК являлся Южно-Якутский угольный комплекс, о строительстве которого 29 апреля 1975 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли совместное Постановление за № 352 [3].

В результате огромной работы государственных органов, проектных учреждений, научно-исследовательских институтов, строительных и горных предприятий за короткий срок был разработан и реализован план строительства объектов Южно-Якутского УК, включающий разрез «Нерюнгринский», обогатительную фабрику, производственную базу, г. Нерюнгри, подъездную ж/д «Беркакит – Угольная», аэропорт и другие объекты районного и республиканского значения.

Разрез «Нерюнгринский» с 1976 года и по настоящее время является основным объектом угледобычи в Якутии.

Южно-Якутский территориально-промышленный комплекс намечался как многоцелевой, с развитием в нем предприятий угольной промышленности, черной и цветной металлургии, производства минеральных удобрений и других отраслей. Но завершить его не удалось. Был сделан только первый шаг в этом направлении, создана топливная база – Южно-Якутский угольный комплекс

(Акинин, 2016).

Группой «Мечел» реализуется проект строительства Эльгинского угольного комплекса в пределах Северо-Западного участка Эльгинского каменноугольного месторождения в Республике Саха (Якутия). В настоящее время ведется строительство Эльгинского горно-обогатительного комбината с проектной мощностью 28–30 млн тонн. Полностью уложен и ведутся работы по расширению пропускной способности железнодорожного подъездного пути Улак-Эльга протяженностью 335 км. Построены притрассовая автомобильная дорога от станции Улак до Эльгинского месторождения, вахтовый посёлок численностью до 3,0 тыс. человек и объекты энергоснабжения и инженерные сети.

ООО УК «Колмар» ведет поэтапное строительство 2 крупных горно-обогатительных комплексов «Денисовский» и «Инаглинский».

ГОК «Денисовский» включает 2 шахты, один карьер и обогатительную фабрику мощностью 6 млн тонн/год.

Проект «Строительство ГОКа «Инаглинский»» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока (распоряжение Правительства РФ от 23 марта 2015 г. № 484-р), входит в ФЦП Российской Федерации «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Реализация проекта позволит довести годовую добычу на данном ГОКе до 29,7 млн т угля.

Дальнейшее развитие угледобычи в Южной Якутии связано с расширением экспорта коксующихся углей в страны АТР.

1. Южноякутская угленосная площадь. Труды лаборатории геологии угля. Вып. XI. М.–Л., 1961. С. 32.

2. Почетные граждане Нерюнгри // Нерюнгринский район: история, культура, фольклор. Якутск, 2007. С. 345; Сергеев Ю. В. Указ. соч. С. 33.

3. МБУ Муниципальный архив Нерюнгринского района. Ф. 33. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

Источник

Центрально якутский угольный бассейн

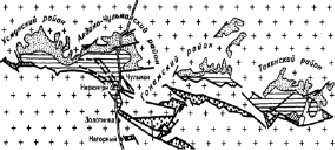

Южно-Якутский каменноугольный бассейн (рис. 1) является крупной и надежной базой высококачественных коксующихся и энергетических углей на востоке страны. В 1970-е гг. на юге Якутии было начато формирование Южно-Якутского ТПК, что и предопределило значительное усиление в этом регионе геологоразведочных работ на уголь. В настоящее время в бассейне разрабатываются открытым способом Нерюнгринское, Эльгинское месторождения и отдельные участки на Денисовском и Чульмаканском месторождениях.

Рис. 1. Схема Южно-Якутского каменноугольного бассейна

Отсутствие вблизи действующего Нерюнгринского угольного разреза месторождений угля, пригодных для открытой разработки, а также ограниченные сроки эксплуатации Нерюнгринского месторождения (до 2018–2020 гг.) обусловили расширение поисковых работ на уголь на флангах бассейна, перспективных на выявление мощных угольных пластов, пригодных для разработки открытым способом. Одним из первоочередных объектов для решения этой задачи является Гонамский угленосный район.

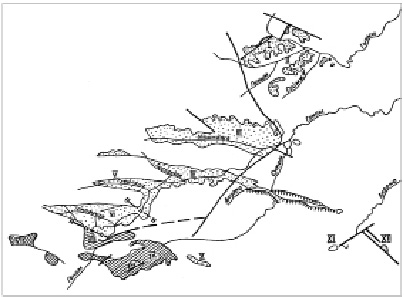

Цель исследования: изучить угленосный потенциал Гонамского угленосного района (рис. 2) с целью наращивания минерально-сырьевой базы угледобывающих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Южно-Якутского угольного бассейна.

Рис. 2. Схема расположения впадин в Гонамском угленосном районе: I – Куранах-Гынымская; II – Гынымо-Семджинская; III – Ытымджинская; IV – Гюскангра-Нарулакская; V – Гувилгринская; VI – Токарикано-Конеркитская; VII – Верхне-Тимптонская; VIII – Верхне-Гонамская; IX – Верхне-Сутамская; X – Верхне-Даурканская; XI – Чекчойская, XII – Авенгурская

Материалы и методы исследования

Материалами, служащими основанием для написания данной статьи, являются исследования российских геологов конца XX начала XXI вв., а также собственные исследования автора, выполненные им в рамках работ по комплексной экспедиции РАН. Методы исследований: камеральные и полевые работы.

Результаты исследования и их обсуждение

Архейские метаморфические образования, входящие в состав Алданского щита, слагают нижний структурный этаж – кристаллический фундамент Гувилгринской впадины и обрамляют ее со всех сторон. Представлены они преимущественно переслаивающимися интенсивно дислоцированными гнейсами и кристаллическими сланцами, кварцитами. Архейские метаморфические образования относятся к тимптонской и джелтулинской сериям метаморфического комплекса, вскрытая их мощность на площади работ – 20–30 м.

Обнаженность архейских пород плохая, коренные породы в обнажениях встречаются редко. Как правило, архей контактирует с породами, выполняющими впадины, по разломам, исключение составляет северное обрамление Ытымджинской впадины, где вскрытая мощность архейских пород порядка 35 м является основанием осадочного комплекса пород.

Отложения верхнего протерозоя имеют ограниченное распространение, развиты в обрамлении впадины и представлены двумя толщами: терригенными породами верхнего протерозоя и карбонатными отложениями венда-юдомской свиты, залегающими трансгрессивно, с угловым несогласием на различных породах архея. В бассейне р. Ытымджи они слагают пологие крылья крупной синклинали и окаймляют преимущественно с севера толщу мезозойских отложений. Это карбонатные мелководные осадки открытого морского бассейна: доломиты, кремнистые, глинистые и песчанистые доломиты, мергели, доломитистые известняки.

Отложения верхнего протерозоя имеют ограниченное распространение, развиты в обрамлении впадины и представлены двумя толщами: терригенными породами верхнего протерозоя и карбонатными отложениями венда-юдомской свиты, залегающими трансгрессивно, с угловым несогласием на различных породах архея. В бассейне р. Ытымджи они слагают пологие крылья крупной синклинали и окаймляют преимущественно с севера толщу мезозойских отложений. Это карбонатные мелководные осадки открытого морского бассейна: доломиты, кремнистые, глинистые и песчанистые доломиты, мергели, доломитистые известняки.

Мезозойские угленосные отложения залегают непосредственно на глубоко эродированной поверхности архейских образований. Толща мезозойских отложений включает в себя три нижние свиты. Верхние свиты, развитые в более глубоких впадинах, здесь отсутствуют.

Разрез отложений мезозоя характеризуется терригенным составом пород, представляя собой обычный полный набор пород от конгломератов и гравелитов до аргиллитов и углей, переслаивающихся и чередующихся в малозакономерной последовательности ритмов. Основной фон пород принадлежит песчаникам (50–70 %).

Разрез мезозойских отложений характеризуется многопорядковой цикличностью, характерной для бассейнов с изменяющимися многократно фациальными условиями осадконакопления. Седиментационный цикл начинается грубо- или крупнозернистыми и заканчивается тонкозернистыми породами. На основании циклического строения осадочной толщи и структурной увязки буровых поисковых скважин в Ытымджинской впадине в составе мезозойских образований выделены отложения юрского возраста, вскрытая суммарная мощность их составляет порядка 1100 м. Толща мезозойских отложений представлена тремя свитами: юхтинской, дурайской и частично кабактинской.

Юхтинская свита (J1 jh). Отложения юхтинской свиты протягиваются широкой полосой на севере Ытымджинской впадины, а на юге они развиты в виде узкой полосы. Контакт пород с более древними образованиями – тектонический.

В северной части впадины в отложениях юхтинской свиты отмечаются пласты и линзы средне-позднеюрских и раннемеловых пластовых и субпластовых, реже секущих интрузий состава диорит-гранодиоритовой и монцонит-сиенитовой формаций.

Начинается разрез отложений юхтинской свиты серыми и светло-серыми средне- и крупнозернистыми аркозовыми и полевошпатово-кварцевыми песчаниками с прослоями и линзами гравелитов, средне- и мелкогалечных конгломератов мощностью до 3–10 см. Выше по разрезу количество крупнозернистого материала в песчаниках уменьшается, появляются тонкие прослои алевролитов крупно- и мелкозернистых темно-серой окраски. Мощность юхтинской свиты колеблется в пределах 230–240 м.

Дурайская свита (J2 dr). Отложения продуктивной дурайской свиты повсеместно согласно залегают на породах юхтинской свиты, особенно в центральной и северной частях впадины. В основании свиты залегают пачки крупно- и среднезернистых песчаников мощностью до 10–15 м с маломощными прослоями и линзами (до 0,5–1,0 м) мелкогалечных конгломератов и гравелитов. Средняя часть свиты сложена в основном серыми и темно-серыми пачками мелкозернистых песчаников, чередующихся с алевролитами мелко- и среднезернистыми и песчаниками среднезернистыми. Слоистость преобладает полого-волнистая и горизонтальная, приуроченная к алевролитовым пачкам, для песчаников характерна косоволнистая и волнистая слоистость. Верхняя часть разреза дурайской свиты, сложена преимущественно мелкозернистыми песчаниками светло-серой окраски, чередующимися с прослоями темно-серых алевролитов. В разрезе свиты выявлено десять угольных пластов и углепроявлений, из которых семь угольных пластов с рабочими значениями мощностью 0,7 м и более. Мощность свиты оценивается в 330 м.

Кабактинская свита (J3 кb) согласно залегает на породах дурайской свиты и вскрыта на всей площади впадины. Начинается разрез свиты с чередования грубозернистого материала (средне- и крупнозернистые песчаники). В целом же вскрытая часть разреза свиты представлена мощными пачками (20–30 м) среднезернистых песчаников светло-серого цвета, слабо трещиноватых, неслоистых с прослоями песчаника мелкозернистого, серой окраски и алевролитов мелко- и среднезернистых темно-серого цвета, слабо трещиноватых, с неравномерно горизонтальной слоистостью. Во вскрытом разрезе свиты, установлено более 25 пластов и углепроявлений, из них 23 в отдельных пластопересечениях имеют мощность 0,7 м и более. Вскрытая мощность (неполная) кабактинской свиты оценивается в 550 м.

Таким образом, общая вскрытая мощность мезозойских отложений в Ытымджинской впадине составляет порядка 1120 м.

Четвертичные отложения (Q) также пользуются повсеместным развитием, как и на площади Гувилгринской впадины [1] и представлены аллювиальными, делювиально-солифлюкционными и озерно-болотными образованиями.

Ытымджинская впадина, ограниченная с юга региональным Южно-Ытымджинским разломом, представляет собой крупную асимметричную синклиналь с пологим северным крылом и крутым южным крылом, срезанным разломом. Впадина ориентирована в субширотном направлении, размеры ее 130х30 км. Наиболее погруженная часть фундамента впадины вблизи Южно-Ытымджинского регионального разлома по данным региональных геофизических исследований составляет 0,5–0,7 км. [2]

С севера Ытымджинская впадина ограничена площадью распространения протерозойских и мезозойских осадочных пород. В северной и средней частях впадины располагается зона слабодислоцированных пород. Здесь толща имеет простое моноклинальное строение, часто осложненное флексурами, мелкой складчатостью субширотного простирания. Наблюдаются мелкие внутрипластовые послойные подвижки, иногда приводящие к перераспределению угольного вещества. В этом случае в почве и кровле пласта угля наблюдаются хорошо выраженные зеркала скольжения. Флексурные перегибы на фоне спокойного моноклинального залегания пластов свидетельствуют о блоковом строении фундамента. Они сопровождаются параллельной трещиноватостью пород. Флексуры подтверждают предположение о длительном существовании разломов в фундаменте. На большей части площади Ытымджинской впадины мезозойские породы полого под углами 4–100 (до 200) наклонены к югу, к центру депрессии.

Зона сложно дислоцированных пород – южное крыло синклинали располагается на правобережье р. Ытымджи. Оно значительно более узкое, чем северное крыло, крутое, располагается в опущенном блоке, южнее которого выступает архейский горст. Ширина южного крыла 1,5–3,0 км, оно сложно дислоцировано и осложнено более мелкой складчатостью. Углы падения крыльев складок второго порядка достигает 50 и более градусов. Дизъюнктивные нарушения пород представлены сбросами, взбросами, надвигами с крутыми углами падения [3].

Весьма характерной особенностью впадины является интенсивное проявление мезозойского магматизма, в результате чего юрские отложения прорваны многочисленными субщелочными пластовыми интрузиями, которые перемежаются с осадочными породами.

В изученном скважинами разрезе угленосной толщи пласты и прослои угля встречаются практически повсеместно (дурайская и кабактинская свиты), но распределение как в разрезе, так и по площади неравномерное. Суммарно во вскрытой угленосной толще установлено 37 пластов угля, в том числе более 25 пластов рабочей мощности (0,7 м и более). Суммарная мощность всех угольных пластов и прослоев по профилю 1–1 составляет более 40 м, а рабочих пластов – 25 м.

В литолого-стратиграфическом разрезе, как уже отмечалось, присвоены буквенные и цифровые индексы. Буквенный индекс соответствует названию свиты, а цифровой – порядковому номеру пласта в разрезе свиты (сверху – вниз) [4].

Ниже приводится характеристика угленосности по свитам.

Юхтинская свита практически не угленосна.

Дурайская свита. В разрезе свиты установлено более 12 углепроявлений мощностью от 0,20 м до 6,5 м (скв. 16, пласт Д15). Из них 4 пласта имеют рабочие значения мощности (0,7 м и более), строение пластов сложное и представлены преимущественно одним прослоем [5]. По мощности пласты относятся преимущественно к категории тонких и средних. Из пяти проиндексированных пластов дурайской свиты, наиболее выдержанным как по разрезу, так и по мощности является пласт Д15.

В разрезе кабактинской свиты выявлено более 25 углепроявлений, из них 8 имеют рабочие значения по мощности 0,7 м и более. Строение пластов сложное и представлено одним-двумя прослоями [6].

Характеристика проиндексированных пластов по свитам приводится в таблице.

Основные параметры проиндексированных угольных пластов Ытымджинской впадины

Источник