Значение СЕВЕРНОГО БАССЕЙНА РЕЧНЫЕ ПОРТЫ в Большой советской энциклопедии, БСЭ

бассейна речные порты, основные воднотранспортные узлы северной части Европейской территории СССР, через которые организуются перевозки грузов и пассажиров по рр. Печора, Северная Двина, Сухона и притокам, связывающим промышленные и с.-х. районы Коми АССР, Архангельской и Вологодской областей РСФСР. Продолжительность эксплуатационного периода на Печоре до 165 дней, Северной Двине 185, Сухоне 192 дня. Всего в бассейне (1974) 598 портов, пристаней и остановочных пунктов министерства речного флота РСФСР (МРФ) и около 119 причалов промышленных предприятий. В 1973 выполнено 69% общего объёма погрузочно-разгрузочных работ на причалах системы МРФ (из них более 96% механизированным способом); на погрузочно-разгрузочных работах использовалось 6,5% парка перегрузочных машин МРФ.

Основные порты на р. Печоре — Печора, Нарьян-Мар; на Северной Двине — Котлас, Архангельск; на р. Вологде (притоке Сухоны) — Вологда.

Печорский речной порт (основан в 1942) на правом берегу р. Печоры в черте города у пересечения с железной дорогой. Принимает лес в плотах (выгружает на причалы промышленных предприятий), минерально-строительные грузы, продукты животноводства; отправляет поступающие с железной дороги каменный уголь, оборудование, промышленные товары, с.-х. машины, нефтепродукты наливом.

Нарьян-Мар, порт министерства морского флота СССР (основан в 1933) в устье Печоры, принимает с речных судов каменный уголь, лес (в плотах и в судах); отправляет промышленные и продовольственные грузы, поступающие с морских судов.

Котласский речной порт (основан в 1944) у пересечения Северной Двины с железной дорогой; его грузовые причалы — на левом берегу р. Вычегды. Пассажирский участок в черте города. Производит перевалку каменного угля, круглого леса, поступающих с железной дороги, на воду; отправляет вниз по течению лес в плотах и в судах.

Архангельский речной порт (основан в 1961) в устье Северной Двины; пассажирский участок на правом берегу в черте города. Участок левого берега связан подъездным путём с железной дорогой. Принимает каменный уголь, лес (в плотах и в судах); отправляет морем круглый лес (в судах), выгружаемый из плотов.

Вологодский речной порт на левом берегу р. Вологды, в 32 км от её впадения в р. Сухону; реорганизован из пристани (1961), связан с ж.-д. магистралью. Получает лес (в судах), минерально-строительные грузы, с.-х. продукты для перевалки на железную дорогу; отправляет промышленные и продовольственные грузы, с.-х. оборудование, нефтепродукты.

Источник

Три порта северного бассейна

Порты Арктического (Северного) бассейна до начала 90-х гг. ХХ в. представляли собой звенья одной транспортной сети – Северного морского пути, которые работали слаженно между собой, и было продумано государственное обеспечение их всем необходимым для работы, поскольку Северному морскому пути придавалось тогда очень большое стратегическое значение.

После распада СССР порты Северного морского пути стали резко приходить в упадок. Причин этому было несколько.

Основная из них заключалась в том, что этому транспортному направлению стали уделять значительно меньше внимания, поскольку обслуживание государством портовой инфраструктуры арктического побережья обходилось очень не дешево, и «объемы государственного финансирования с переходом на рыночные рельсы существенно снизились» [5].

Большинство регионов, на территориях которых располагаются порты Северного бассейна, при этом являлись и являются также и сегодня, дотационными, и они, в связи с ограничением финансовой поддержки со стороны государства, были вынуждены снижать и даже прекращать деятельность портов Северного морского пути.

Это, в свою очередь, привело к существенному снижению объемов перевозок по этому некогда стратегическому транспортному направлению, а сквозная перевозка грузов по нему совсем прекратилась.

В результате во всех северных портах и прибрежных населенных пунктах возник резкий отток населения, поскольку проблемой стало даже банальное обеспечение населения нормальными бытовыми условиями (теплом, электроэнергией, водой).

Многие порты перестали работать на полную мощность и даже на половину своей производственной мощности, а портовые хозяйства стали убыточными, а в последствие, по сути, депрессивными. На плаву удержались только в основном порты западной части Арктического бассейна, такие как Мурманск (за счет своего географического положения во многом), Архангельск, Дудинка (портовая инфраструктура в силу особенностей развития транспортной инфраструктуры региона активно использовалась и используется компанией «Норильский никель»).

«Основное и наиболее важное преимущество морских перевозок состоит в том, что они обеспечивают доставку грузов больших объемов, более того, возможны поставки комбинированных грузов» [3].

В настоящее время развитию морских портов Арктического побережья придается очень большое значение, и это отражено в «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г.» [9].

Эти порты должны стать основными элементами инфраструктуры Арктической морской транспортной системы, призванной обеспечить развитие Арктической зоны РФ, где сосредоточены значительные запасы энергоресурсов, металлов, минералов и леса.

Данный аспект становится особенно актуальным в свете все более частых заявлений о притязаниях на недра Арктических территорий все большего количества стран, и их стремлении к «переделу» Арктики.

«Транспортной стратегией развития России до 2030 г.» [10] предусматривается значительное увеличение мощностей северных портов, которое связывается, прежде всего, с реализацией планов по освоению шельфовых месторождений полезных ископаемых, в первую очередь, нефти и газа.

Динамика грузооборота 10 крупнейших портов Арктического бассейна в 2015–2017 гг., млн т

Наименование морского порта

Грузооборот, млн т

Темпы прироста грузооборота, %

Помимо же имеющихся портовых хозяйств создаются новые, в частности, ярким примером тому является порт Сабетта, который начал работать в 2015 г., он же сегодня (всего за 4 года!) вошел в десятку крупнейший портов Арктического бассейна России.

В табл. 1 приведены данные по динамике грузооборота 10 крупнейших портов Арктического бассейна за 2015–2017 гг. Из анализа приведенных данных видно, что грузооборот 3-х крупнейших западных Арктических портов (Мурманск, Варандей, Сабетта) растет, а вот грузооборот портов восточной Арктики остается небольшим.

При этом около 70 % всего грузооборота этих портов приходится всего на Мурманск (табл. 2).

Значительный рост доли грузооборота (за три года почти на 9 %) приходится на порт Сабетта, при этом существенное снижение доли грузооборота, за счет пересмотра маршрута судов, главным образом, после начала функционирования Сабетты, произошло в порту Архангельск (почти втрое) [8].

По остальным портам динамика небольшая и, в основном, отрицательная. При этом в таких портах как Архангельск, Кандалакша и Нарьян-Мар такой динамике способствовало создание и развитие нового порта.

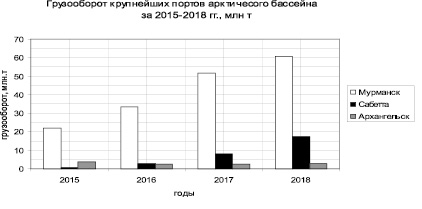

В табл. 3 рассмотрена динамика грузооборота трех крупнейших портов Северного бассейна с 2015 по 2018 гг. включительно. Грузооборот порта Мурманск за 4 года вырос практически втрое, порта Сабетты более чем в 17 раз (рисунок).

В номенклатуре грузов при этом преобладают наливные грузы (табл. 4, 5), и их доля неуклонно растет (с 46,63 до 67,16 % – практически на треть). При этом крупнейшим портом по объемам обработки грузов остается Мурманск.

Динамика структуры грузооборота 10 крупнейших портов Арктического бассейна в 2015–2017 гг., %

Наименование морского порта

Динамика грузооборота 3 крупнейших портов Арктического бассейна в 2015–2018 гг., млн т

Наименование морского порта

Грузооборот, млн т

Темпы прироста грузооборота, %

Динамика грузооборота крупнейших портов Арктического бассейна за 2015–2018 гг.

Динамика грузооборота портов арктического бассейна в 2016–2018 гг. по номенклатуре грузов, млн т

Объем грузооборота, млн т

Абс. изменен., млн т

Структура грузооборота портов арктического бассейна в 2016–2018 гг. по номенклатуре грузов, %

Доля от общего грузооборота, %

Cуммарная перевалка грузов через эти три порта также вырос почти втрое. Соответственно, перевалка сухих грузов в долевом эквиваленте сокращается – за три года более чем на 20 %.

Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г. [3] предполагает рост спроса на перевалку наливных грузов (по прогнозам объем должен превысить 130 млн тонн в энерго-сырьевом сценарии и 150 млн тонн – в инновационном) в портах Арктического бассейна к 2030 г. Порты Арктического бассейна будут ориентированы на перевалку углеводородов, добываемых на арктическом шельфе, а также лесных и минерально-сырьевых ресурсов российского севера.

Энерго-сырьевой сценарий (консервативный) основан на реализации проектов по разработке шельфовых месторождений на Севере России и развитие транспортной инфраструктуры, ориентированное, прежде всего, на экспорт добытого сырья. При этом большие ставки делаются на добычу сжиженного-природного газа шельфовых месторождений.

«Инновационный сценарий, помимо целей, которые ставятся при реализации консервативного сценария, должен обеспечить транспортные возможности для развития инновационной составляющей экономики».[1] При этом на экспорт должны идти уже продукты переработки, а не добываемое сырье.

В целом развитие портов предполагается по так называемому «роттердамскому образцу», который «предполагает связь непосредственно самого морского порта с крупными транспортно-логистическими узлами» [3]. «Но в российской практике таких связей на сегодняшний день в достаточном объеме фактически нет» [6] даже в крупных портах, поскольку развитие портового хозяйства по такому шаблону подразумевает наличие и функционирование портовых зон, ориентированных на переработку и хранение поступающих грузов. Только в крупных портах (например, порт Мурманск) есть такие зоны, в портах, расположенных на Северном морском пути в районах Сибири и Дальнего Востока фактически такого зонирования нет, а если и есть, то оно, в основном, номинальное.

«Конкурентов на рынке очень много. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособной организацией, необходимо искать нестандартные решения проблемы, при этом обладая базовыми знаниями, потому что с успехом менять правила может лишь тот, кто их хорошо знает» [4].

Но, в любом случае, главным направлением перевалки грузов портами Северного остается экспорт. Также прогнозируется довольно значительное увеличение объемов внутренних перевозок (каботажа) [7].

Как видно из табл. 6, доля арктических портов в перевалке грузов существенно возрастет, с нынешних 7,8 % до 13,2 % (энерго-сырьевой сценарий) – 12,8 % (инновационный сценарий) к 2030 году.

При этом при реализации экспортно-сырьевого сценария за 10 лет (с 2020 по 2030 гг.) объемы экспорта грузов портами Арктического бассейна должны вырасти почти на 40 %, а каботажных перевозок – более чем на 45 %. Инновационный сценарий должен привести к тому, что объем экспорта грузов увеличится примерно на столько же, но при этом более чем на 20 % вырастет объем импорта [2].

Прогноз динамики грузооборота морских портов Арктического бассейна в 2020–2030 гг. по направлениям перевозок, млн т

Источник

Порты Северного бассейна

Мурманск – незамерзающий порт за полярным кругом, который по объему грузоперевозок является крупнейшим в мире. Он расположен на берегу Кольского залива, в 28 милях от Баренцева моря.

Мурманск имеет хорошую естественную гавань с глубоководным рейдом, много причалов, включая рудный, угольный, для генеральных грузов. В порту имеется крупный судоремонтный завод, а также рыбный порт с хорошей рабочей базой, включая и ремонт промысловых судов.

Мурманск снабжает всем необходимым побережье Кольского залива и районы Крайнего Севера.

Мурманское побережье имеет большой ледокольный флот: «Ленин», «Арктика», «Сибирь» и др., а также универсальные суда ледового класса.

В 120 км от Мурманска находится порт Печенга, который обслуживает медно-никелевые рудники.

Порт расположен на берегу реки Печоры. От Печерской губы прорыт канал, но по нему могут проходить суда с ограниченной осадкой.

Порт замерзает, и лед держится с октября по июнь. Из порта на вывоз идет лес и уголь Воркутинского бассейна.

Порт принадлежит Норвегии, но у России на Шпицбергене имеются в долгосрочной аренде угольные копи и существует постоянная угольная линия Баренцбург–Мурманск, но вот эксплуатировать угольные копи, мы по настоящему не научились, так как имеем от них одни убытки.

Порт снабжает всем необходимым прилегающее побережье, имея морские и речные суда.

Бухта так же замерзает с октября по июнь. Здесь сказывается влияние сгонно-нагонных ветров, поэтому значительную часть грузовых операций проводят на рейде, кроме того, через р. Лену имеется выход и речных судов.

Учеба на втором курсе шла своим чередом: так же лекции, зачеты, экзамены, но уже имеется какой-то опыт жизни, есть постоянная девушка, с которой ходишь в кинотеатр, музеи, на танцы. У нас в училище прекрасный актовый зал, где постоянно проходят вечера с приглашением известных артистов: Кадочников, Шульженко, Меркурьев, ансамбль «Дружба» с участием Э. Пьехи и Броневицкого, а на танцевальных вечерах часто играл оркестр под управлением о. Лунстрема. Как всегда садишься на трамвай № 10, едешь на Ржевку, в Мраморный дворец имени Кирова или еще в какую-нибудь тьму тараканью. Продолжал заниматься бальными танцами с правилами поведения, этикета, это была своеобразная отдушина, потому что в повседневной курсантской жизни видишь много грубости, порой откровенного хамства и в этих условиях нужно выжить. Я помню, когда в прессе появилась информация о врачах-вредителях, то в училище прошли ночные погромы, избили всех евреев, и после этого страшно было ждать полночь, потому что в это время подъезжал к училищу «воронок» и кого-то увозил. Но вот пришла весна – время весенних экзаменов и снова практика. Мы группой 12 человек едем поездом в Мурманск на судно типа «Либерти», «Сталинобад» и предстоит рейс в дальнюю Арктику на Колыму с грузом солярки и дизельного топлива в 200 литровых бочках.

Переход в Арктику и выгрузка

Когда мы прибыли на судно, погрузка практически заканчивалась, оставалось два дня. Нас разместили по каютам, старпом провел инструктаж, а мы приступили к выполнению работы и программы практики. Официально у нас рабочий день 6 часов, но нам на обработку дали две должности, за что мы уже должны будем работать по восемь часов, как и штатный экипаж. Капитаном на судне был И.М. Замятин, по натуре жесткий, но справедливый. Его лицо напоминало своеобразную маску, оно как в сеточку было испещрено морщинками. Широкоплечий, невысокого роста, в кожаном пальто и унтах напоминал полярника. Дублером капитана был Бромберг – полная противоположность Замятину во всем, старпомом был Големский (потом он возглавлял училище на Каменном острове в Ленинграде), 2-й помощник капитана Федоров, 3-м штурманом был наш выпускник Николаев. Жила с нами на судне жена одного капитана, который стоял на ремонте в Тикси, его судно имело серьезные повреждения. Вместе с женой была его дочь в возрасте около 14 лет. С дочерью водил дружбу мой земляк Николай Пронин. Меня очень удивляли рассуждения о жизни, жены капитана. Например, на мой вопрос: «Как можно так долго жить по одиночке: муж на судне, она – в Ленинграде?» – она говорила примерно так: «Мы свободны от каких-либо обязательств, но когда мы вместе, то любим друг друга». Тогда я не понимал этих рассуждений, а когда начал работать в Северном пароходстве штурманом, понял справедливость этих слов, но, к сожалению, не каждый к этому готов. Конечно, разные люди одни и те же события воспринимают по-разному. Например, когда я выиграл шахматный турнир на судне даже у 2-го помощника капитана, который имел второй разряд, нас, изобразили так: я на коне пронзаю его копьем, чем был страшно обижен этим и ночью «втихаря» снял и уничтожил газету.

В общем, переход до Колымы был спокойным. Погода благоприятствовала нам, мы несли вахту на руле, а так же были штурманскими учениками. Капитан вместе со спиритом периодически закрывались на замок и что-то «колдовали» там, так как первые радиолокаторы были секретными и их даже не видели помощники капитана, хотя это кажется смешно, но было так.

Подойдя к месту назначения, встали на якорь. Выгрузка проводилась на рейде на понтоны с использованием политических заключенных, которые выглядели как будто на одно лицо. Все они были одеты в одинаковые ватники, а на голове солдатские шапки. Их лица были угрюмы и как бы отрешенные, оттого что они уже находятся в другом мире. Порядок выгрузки был таков: мы своими силами грузили бочки на судне с помощью храпцов, которые берут бочки за торцы по две штуки, затем грузовыми стрелами их выводили на понтон за борт и зеки ставят их на «попа» в ряд. Вместе с зеками на понтоне находились охранники. Стоять на открытом понтоне целый день, конечно, холодно и однажды зеки умудрились открыть бочку с соляркой и поджечь, чтобы немного согреться, но часовые пригрозили им, сказав, что будут стрелять. «Стреляй» – ответили они в один голос, – «мы хоть перестанем мучаться». Однажды ночью они как-то проникли на судно и вскрыли, не повреждая замок, судовую кладовую, но взяли только спиртное, оставив деньги, причем намного больше, чем оно стоило. Была большая неприятность, и дополнительно к этому, после окончания выгрузки топлива и солярки, нам в таких же бочках пришлось грузить в место зеков урановую руду своими силами. Вес одной бочки был около 500 кг. Когда она засыпана полностью, то катилась легко, а если в бочке есть пустота, то содержимое бочки пересыпается и это доставляло много хлопот. Когда грузили первый ряд, то бочки раскатывали по палубе, а второй и третий ряды по доскам из горбыля, они не выдерживали такой груз и ломались. Мы облепляли такую бочку как муравьи и толкали ее очень долго к борту судна. Погрузка так же производилась храпцами по две бочки. У одной бочки был плохой торец, и она сорвалась и разбилась, и естественно все набрали понемногу этой руды, она по виду напоминала цемент. Сейчас стыдно признаться, что мы мало знали о радиации. Я привез ее в училище, и она лежала во внутреннем кармане костюма, который я носил на вечера, но, прослушав лекцию о радиации, я в перерыв сбегал в общежитие, чтобы вытряхнуть эту руду в унитаз.

Немного общавшись с охранниками, я узнал о жизни заключенных. Все они считались политическими и имели предельный срок: основную часть составляли бывшие полицаи, но были и просто военнопленные, бежавшие из лагерей. Формально они даже имели сберегательные книжки, ведь человек на что-то надеется. Около года они работали на урановых рудниках, а затем их перевозили на свинцовые, и там заканчивалась их жизнь вместе со сберкнижками. Во время нашей стоянки произошел такой случай: двое – он и она – отсидели свой срок, но не получили права выезда и жили семейной парой, ночью пришли три зека и на глазах у мужа изнасиловали его жену, а ему чтобы не было обидно, загнали бутылку в задний проход. Он при себе имел оружие и двоих убил, ему за это ничего не было, только перевели в другое место, чтобы не убили.

Судно «Сталинобад» имело пять трюмов, в каждый мы загрузили бочки с урановой рудой в три ряда. Когда закончили погрузку, заметно похолодало, необходимо было спешить, чтобы не остаться на зимовку, сопровождения ледоколом не намечалось. По ходу движения уже стали попадаться отдельные льдины, ночью движение полным ходом было опасным. Когда подошли к проливу Вилькицкого, стали попадаться крупные льдины. Был полдень, отличная видимость и на горизонте показалась несколько льдин.

Неизвестно почему, но капитану пришла в голову мысль проэкзаменовать вахтенного штурмана Николаева: «Как ты проходешь между льдинами, когда по курсу их две: маленькая и большая». Команду сбавить ход никто не дал. Штурман ответил: «Я бы толкнул маленькую, а большую оставил с правого борта». Когда приблизились, то увидели, что маленькая льдина кажется маленькой только сверху, а все остальное внизу. Все последующие действия были запоздалыми. Корпус судна как спелый арбуз был разрезан как ножом в районе второго трюма на длине около семи метров на уровне действующей ватерлинии (осадки судна). Застопорили машину, и тут началось. Сразу включили насосы и начали откачивать воду из трюмов, одновременно создавая крен на правый борт с целью поднять пробоину из воды, а когда вскрыли люк и твиндек второго трюма, капитан спросил вахтенного штурмана Николаева, что там. А там, через разрыв корпуса хлещет вода и заливает трюм. Молодой штурман никогда не видел ничего подобного и заорал во все горло: «Тонем! Спасайся, кто может!». Мат, которым взорвался капитан, я приводить не буду, но голос штурмана, что пора спасаться, слышали многие и в первую очередь наши женщины, они в жизни худенькие на вид, а тут распушились как клухи в спасательных жилетах. По окончании выгрузки и загрузки нам заплатили много денег, при том больше мелкими купюрами. Деньги были поделены поровну на весь экипаж, включая обслуживающий персонал. Мы работали восемь часов через восемь, и они готовили кушать по ночам. И вот теперь женщины набили этими деньгами себе нижнее белье, вышли на палубу спасаться и стали просить, чтобы им спустили шторм-трап.

Произвели кренование, лишнюю воду из трюма № 2 откачали, а та, что осталась между бочками, замерзла.

Внутри трюма начали ставить на пробоине цементный ящик, а с наружи заделывали разрыв корпуса дубовыми клиньями со смоленой паклей. Для дальнейшего движения судна, капитан запросил ледокол, самостоятельно двигаться в таком состоянии судна было нельзя. И вот, наконец, получили радостный ответ из Мурманска, что к нам вышел ледокол «Красин», он сейчас находится в районе Диксона. Когда показался ледокол на горизонте, у всех полегчало на душе. Стали готовиться к буксировке, но начало было не очень приятным. При швартовке «Красин» раздавил нашу рабочую шлюпку, а с нее мы производили все забортные работы с корпусом судна. С окончанием швартовки ледокола начали принимать буксир, толщина буксира была с хорошую мужскую руку. Все работы проводились в ручную, так как такой трос было невозможно положить на турачку (барабан) лебедки и закрепить на кнехтах. Решили обвести буксир вокруг надстройки в два шлага (кольца) и скрепить между собой шлаги дополнительными тросами из расчета, что буксир может перетираться и его придется подбирать.

Тащить такой толстый трос, да свеже протированый (смазанный) очень тяжело, начались приличные заморозки. Рукавицы липнут к буксиру и руки сразу зябнут, а с работой надо спешить, пока не штормит. В общем, завели и закрепили буксир, ледокол начал буксирной лебедкой подбирать слабину троса из того расчета, чтобы нос нашего судна втянулся в его кормовой вырез. Буксировка началась тандемом на коротком буксире. Под буксирный трос мы сделали специальную «подушку» из толстых досок, чтобы защитить буксир от перетирания.

Все работы с буксиром прошли тихо без ругани со стороны боцмана, и мы были крайне удивлены, но потом поняли, в чем было дело. С окончанием грузовых операций на Колыме, мы закрывали лючинами последний пятый трюм. Один из бимсов был погнут, и лючина не ложилась в гнездо, мы уже сильно устали и решили немного отдохнуть. Вдруг появился боцман, сильно выпивший и начал на нас орать, с выражениями в три этажа. А затем вырвал у одного из нас ломик и с криком: «Я вам покажу, как надо работать» – встал ногами на злополучную лючину (лючина имеет толщину около 4 см и размером около 1,5х0,5 метра, окантованная металлической лентой по краям). Он уже почти вставил ломик, когда второй конец лючины вышел из паза бимса и боцман вместе с лючиной ушел бы в трюм. Высота трюма была около 12 метров, а внизу было только три ряда бочек с урановой рудой. Понятно, чем бы это закончилось. Но тут кулак нашего Ванюши Степанова, похожий на боксерскую перчатку, нанес такой удар боцману в правую челюсть, что он потом оказался впечатанным в фальшборт судна на палубе, а это более шести метров в длину. Вот что значит, человек прошел войну и не растерялся в такой сложной ситуации. Если бы он просто схватил боцмана, они бы вместе ушли в трюм. Мы молча стояли, пораженные увиденным. Ванюша, смущаясь, поглаживал свою правую руку, а боцман, не сказав ни слова, уполз на четвереньках в каюту и в этот день больше не показывался на палубе. Все это видел старший помощник капитана и он, вероятно, рассказал об этом боцману. У него оказалась сломана челюсть, и ему помогал наш доктор, а затем боцман через нашего буфетчика пригласил Ванюшу к себе в каюту, и двое суток оттуда звучали народные песни в два голоса, ипериодически песня о «Варяге». Все на судне об этом знали, и им никто не мешал.

Разговоров на эту тему не было, но боцмана как подменили, вероятно, через Ванюшу он проникся к нам каким-то уважением, ведь мы, по сути, работали как рабы, а формально у нас рабочий день был всего шесть часов. Нас даже стали ставить на вахту в МКО (машинно-котельное отделение). Вот такая была практика, иной раз валишься на диван, не раздеваясь, лишь бы поспать немного. Стало заметно ощущаться понижение температуры воздуха, вместо отдельных льдин, начали попадаться целые поля, ледокол старался следовать разводами, переменными ходами, особенно в ночное время, мыдаже несли вахту у буксира. И вот, наконец, показался Диксон, где нам должны произвести ремонтные работы корпуса судна. Отшвартовались к причалу, здесь уже все было готово для нас. Пришлось частично срезать рваные части корпуса, чтобы поставить наварные листы металла, заплаты по всей длине пробоины. Работы проводились почти трое суток. Для выполнения сварочных работ пришлось делать кренование, а поставленный цементный ящик оставили на месте, так как его схватило замершей водой вместе с бочками. В Диксоне мы выходили на берег, посещали метеостанцию, и было непривычно видеть, что там свободно между домами гуляют коровы, а тротуары выполнены из толстых досок. Во всем чувствуется север.

Когда ремонтные работы были закончены, судно самостоятельно вышло из Диксона, но ледокол нас сопровождал до Карских ворот, т.е. до Новой Земли. На судне было все спокойно, за исключением одного случая: на подходе к Диксону мысмотрели кино, народу было много и вдруг, когда заменяли часть фильма, в помещение вошла женщина, которую мы никогда не видели, и было не понятно, откуда она взялась. Женщина спокойно осмотрелась и начала раздеваться, все делали вид, что отворачиваются, но сами все смотрели на нее. Как выглядело контрастно ее нижнее белье с нашим настоящим. Но вот появилась наша буфетчица и увела ее с собой. Оказалось, что у женщины психическое расстройство и ее приняли на Колыме.

На подходе к Карским воротам мы получили информацию, что пролив свободен ото льда. Мы попрощались с ледоколом «Красин», поблагодарили за помощь. Теперь наш путь лежал в Молотовск, настоящий Северодвинск, где строятся наши атомные подводные лодки, для них и предназначался наш груз.

Переход от Карских ворот до Молотовска сравнительно не большой и мыначали готовиться к возвращению в училище, а вернее в небольшой отпуск домой, так как время нашей практики уже закончилось. Наши отчеты по практике были не очень объемные, но мы все получили хорошие оценки и характеристики за практику, а наши ветераны Ванюша и Юрий – даже почетные грамоты. Все были очень довольны практикой, хотя вначале было тяжело.

На подходе к Молотовску погода испортилась: ветер усилился до 6 баллов, а волнение до 4 баллов, но мы уже подходим к приемному бую, и это судну негрозит. Причал для швартовки уже готов, так как суда с таким грузом не держат на рейде. Швартуемся с помощью двух буксиров правым бортом, с носа и кормы подали по два продольных и один шпринг. Дали отбой в машину, а мы уже пакуем чемоданы, остается купить билеты на поезд, бросили на «морского», кто будет покупать билеты. Вечером билеты были уже на судне, завтра днем выезжаем по домам, пять человек поедет в направлении Москвы. С согласия капитана мы попрощались с друзьями из экипажа и приготовились к отъезду. И вот мы уже в поезде, домой дали телеграммы о встрече. Теперь надо немного отдохнуть. Я первым покидаю поезд в Ярославле, меня встречают родственники.

На календаре уже 2 сентября 1954 года, в училище уже начались занятия, поэтому начальник училищадал нам всего 10 дней отпуска и все курсанты, проходившие практику на пароходе «Сталинобад» должны 12 сентября быть в училище.

Конечно, в первую очередь посидели за праздничным столом по случаю моего возвращения, родственники были рады, что у меня все хорошо с учебой и будущей работой. Я рассказал в общих чертах о плавании на Колыму, своих друзьях, опустив все, что касалось аварии судна и перевозки урановой руды. Нас об этом предупредили. Поделился деньгами с родителями, оставив себе денег на костюм, макинтош и карманные расходы.

Был очень рад встрече с друзьями, их было немного, так как основная масса уехала на занятия в Москву и Ленинград.

Ходил в клуб в кино и на танцы, причем в курсантской форме и мне это нравилось. Пригласили в школу. Я выступал в спортивном зале, где собрались учителя и учащиеся, задавали много вопросов. Ребята спрашивали, как можно поступить в училище. затем отдельно я побеседовал с учителями, мне было понятно их удивление, когда они увидели, что из такого шалопая что-то получается. Ведь немногие знали меня с первого класса, большинство с пятого. Многим из них ядоставлял много хлопот: меня наказывали, удаляли из класса, вызывали родителей и были приятно удивлены, когда я у них за свои грехи попросил прощения, они пожелали хорошо учиться и знакомиться с историей Ленинграда.

Присутствовал на нашей встрече и мой любимый учитель Михаил Николаевич, который вел у нас предмет «Историю». Он был слепой от рождения, но смог отлично окончить школу, пединститут и добиться права работать учителем в школе. Поговаривали, что за этим он обращался к самому И.В. Сталину.

Вот такая сила воли в достижении поставленной цели подкупала наше воображение, когда мы слушали его на уроках при полной тишине. В начале его работы кто-то присутствовал на уроках, а затем он вел уроки один.

У Михаила Николаевича была феноменальная память, он кроме своего предмета, мог обсуждать любые темы, отлично читал стихи.

Но, как говорится, «в семье не без урода». Нашелся и среди нашего класса такой Николай С., который вышел отвечать урок, читая по учебнику. Получился громкий скандал, и несколько дней у нас не было истории. После чего Михаил Николаевич появился на урок вместе с девушкой, которая стала присматривать за дисциплиной в классе и вести классный журнал.

Был и такой случай, который произошел с Михаилом Николаевичем. Около школы повредили трубу водопровода, была выкопана большая глубокая траншея, заполненная водой, к тому же установилась дождливая погода. Через траншею положили две доски без всякого ограждения. По таким скользким доскам было трудно пройти и зрячему человеку, а тут слепой, который шел один, прощупывая путь палочкой. Так Михаил Николаевич оказался в грязной траншее, своеобразной западне, по пояс в воде. Его самочувствие было выражено на лице, когда мы его вытаскивали из этой западни, а он все беспокоился о своем портфельчике, с которым ходил в школу.

Позднее он женился, и жизнь у него наладилась.

Свой день рождения 9 сентября я встретил за скромным столом в кругу семьи, было несколько друзей. Посидев за столом, мы пошли в клуб на танцы.

Но вот пришло время прощаться, билет был взят заранее через мать моего друга Геннадия Андреева — Анну Васильевну, которая была партийным работником. В ее распоряжении была лошадь, запряженная в тарантас. И вот, я с кучером, как в старые времена, отмерил около 10 км проселочной дороги и оказался на станции Чебоково, и теперь в зале ожидания жду ленинградского поезда. С собой у меня один чемодан, на него я сам сшил на судне чехол из парусины, тогда мы аккуратно относились к своим вещам.

Слышу подходной свисток поезда. Стоянка короткая, но я готов к посадке, и нас всего четверо на посадку.

Вагон 14, место 5, проводник, проверив билет, пропускает меня в тамбур вагона, мое плацкартное место наверху, но оно занято. Ладно, не будем шуметь, разберемся. Две женщины двигаются к окну и уступают мне место. Чемодан положил на верхнюю полку. Познакомился с попутчицами, они ехали вместе, сели в вагон в Ярославле, посещали родственников, ну и я коротко рассказал о себе. Проводник принес чай, я достал домашние припасы, и угостил присутствующих, новых знакомых, они и сами не отстали от меня. Разговорились. Они живут на Большой Охте, то есть практически в двух остановках трамвая от нашего училища. Пригласил девушек на вечер, они его приняли. После чаепития решили сыграть в карты, компанию нам составил пассажир с моего плацкартного места и извинился за то, что временно его занял, у него нижнее место.

– Николай, – представился он, пожимая мне руку.

– Игорь, – ответил я.

Оказалось, что с Катей и Любой он уже знаком. Играть начали в «дурака» и нам с Катей вначале не везло, так, что уже заговорили о бутылке. Но когда появился «интерес», фортуна повернулась к нам, и мы выиграли со четом 8 к 4. Николай начал трясти свой чемодан. В его запасах была украинская горилка, родительского розлива, но женщины предпочли свое молдавское вино. Я на практике уже пробовал даже чистый спирт, когда работали во втором трюме судна, стоя выше колена в ледяной воде. Но это я отметил для себя, говорить о чистом спирте женщинам было неприлично, могли неправильно понять.

В вагоне притушили свет, предлагая пассажирам отдохнуть, в плацкартном вагоне движение людей намного меньше, чем в общем, и сон вполне приличный, поезд идет до Ленинграда около 19 часов, а значит будем только к вечеру. Белье хоть и чистое, но отдает каким-то запахом, но ты ведь привычный человек. Терпи.

Утро. Через наполовину прикрытое окно пробивается рассвет, на улице пасмурно, как будто Ленинградская погода, от которой ты уже отвык. Хочется скорее попасть на Невский, ощутить локоть толпы, которая в два противоположных потока движется, не замечая друг друга, все куда-то спешат. Хочется сходить в кинотеатр «Титан», там всегда перед началом сеанса проходит хороший концерт по времени около 15 минут. Или сходить в кинотеатр «Аврора», там всегда идут старые фильмы с участием Игоря Ильинского. Размечтался. А не хочешь на диету? Сейчас в связи с нашим опозданием, дадут преподаватели задания по предметам, особенно этим отличается со своими «тысячами» учительница по-английскому – Смирнова Мария Михайловна, которая к тому же любит, чтобы от тебя был запах хорошего одеколона.

Надо купить одеколон. Конечно, спросит, почему опоздал? Где проходил практику? Она, хоть по фамилии и русская, но по носу армянских кровей, и временами проявляет свой южный темперамент, не давая спуску даже нашим «старичкам» Ванюше и Юре. Однажды я видел, как Юра выскочил от нее весь красный. А она кричала ему вслед: «Пользуешься шпаргалкой – это простительно пацанам, но у тебя же седой волос!» Чувствовалось, что после этого Юра ходил сдавать английский язык, как на плаху. А Ванюша английский брал «задом». Он всегда выписывал все незнакомые слова и искал напарника для закрепления материала, и признаюсь, что я часто этим пользовался. Он знал, что у меня хорошая память, я быстро схватываю материал, но не очень люблю вести конспекты и мы, в какой-то степени дополняли друг друга и готовились ко всем экзаменам, включая выпускные всегда вместе. С его стороны была строгость к дисциплине, а у меня лучше работало мышление. Хотя в жизни мы не были друзьями. Во-первых, разница в возрасте, а потом он был уже женат, к тому же командир роты. Правда, я пользовался некоторыми поблажками в увольнении, «отсутствием на вечерней поверке» и возможностью уйти на «ночь». У нас с этим было строго из-за того, что были случаи, когда приходили девушки с ребенком на руках и с претензиями к училищу. Кстати, наш «старичок» попал в их число. Я был невольным свидетелем, когда дежурил по училищу. Пришла женщина с ребенком на руках и спросила дежурного по училищу, а им был наш командир роты капитан 3-го ранга М. Мацак. Я не слышал их разговора, меня попросили выйти из помещения и послали за нашим Юрием. Я сходил за Юрой. Когда он узнал, зачем его вызывают, конечно, все понял. Да и мы все знали, что он «живет» у своей тетки по разрешению командира роты. Командир роты, младше Юрия по возрасту, но в такой ситуации занял позицию «тетки», и прочитал Юре поучительную мораль, которая заканчивалась условием «или – или», т.е. или регистрация брака, или отчисление из училища. Юра выбрал первое.

Это была первая свадьба в группе. У всех ребят остались деньги после практики, и мы скинулись на свадебный стол, а в подарок купили детскую коляску. Свадьбу отмечали два дня: все получилось замечательно. Юрию продлили «увольнение» до свободного посещения лекций, освободив от всех формальных обязанностей курсантов, он жил у жены дома. Забегая вперед, скажу, что их брак оказался счастливым. Училище он закончил с красным дипломом, по распределению попал в Мурманское морское пароходство, быстро стал капитаном. По окончании училища я его встречал два раза, у него уже было трое детей, семейный очаг в Ленинграде, жена прежняя – Татьяна. В шутку выговаривал мне, что его женили, о том, что его вызывали к командиру роты, никто из ребят не узнал. Вспоминали командира роты капитана 3-го ранга М. Моцака, который от волнения всегда говорил на непонятном смешном языке, смеси украинского и русского. Ему было очень обидно, отпускал-то он Юрия к родной тетке, а получил такой результат. Мы смеялись и потягивали коньяк, был поздний вечер, и нам некуда было спешить. Мой дом был в Ярославле. Да, и не часто встретишь своих однокашников, чтобы свободно поговорить, расслабиться. Вся морская жизнь проходит с каким-то «поганялом»: то от начальства, то от служебных и житейских забот.

Я вот слушаю сейчас разговоры о коррупции, взяточничестве и прочих плохих вещах, и честно признаюсь, что мы сами еще в те времена обильно удобряли эти «грядки» для всходов, вывозя бесплатно свои богатства за рубеж, а нас – стрелочников партии сама жизнь заставляла класть в портфель хороший коньяк, икру, подарки и идти «добывать» для судна топливо, масло, снабжение. Иначе судно будет стоять в порту месяцами. А нашего топлива, масла в той же ГДР, Польше, кубе и т.д., хоть завались, но за валюту. И шли бункероваться в Кильский канал. И это чистая ПРАВДА.

Конечно, мне обидно признаться, что меня 20 лет заставляли возить и отдавать наши богатства, как жену дяде, а самому идти бункероваться за валюту к бляди, в Кильский канал.

Теперь мы к такому товару привыкли, уже не стесняемся, так как нашими проститутками, как декоративным забором, украсили ни только всю страну, но и всю Европу и Азию и почти гордимся этим, так как русские женщины красивы, умны и на них большой спрос. Простите меня за это горькое признание.

Сейчас технический прогресс идет вперед, и мы наши богатства не только возим на судах, но и отправляем самолетами в разные точки земли. У нас самих каждый день «свое цунами». Трясет стариков от голода и холода, трясет чернобыльцев, у которых отобрали льготы и не выплачиваются долги. Где-то завалило, где-то смыло и везде требуется помощь государства, а ее нет. Хороший хозяин сначала наводит порядок в своей стране, а потом делится излишками, а у нас по закону пакостей – все наоборот.

После большого перерыва, связанного с плавательской практикой, было сразу трудно включиться в учебный процесс, но я постепенно стал привыкать к прежнему ритму жизни, особенно к времени самоподготовки с семи до девяти вечера, кроме субботы и воскресенья.

Продолжил заниматься в секции самбо и кружке бальных танцев с прежней партнершей – Галей, которую я ласково называл «египетской мумией», так как у нее было красивое белое, но малоподвижное, без проявления эмоций лицо. А у меня лицо было покрыто маленькими «хотимчиками», я ей откровенно завидовал и говорил об этом. Она обычно отвечала: «Я согласна, но только не с твоим темпераментом». Вот и пойми женщину?

А зимой начались соревнования по лыжам, я входил в училищную команду, а по прошлому году у меня было I место.

Наша лыжная база располагалась в Кавголово, и мы туда ездили на училищном автобусе. Обычно по списку числились человек двадцать, а ездило всего 12–14 человек. Команде было положено усиленное питание, да «плюс» отсутствующие ребята: сгущенку кушали банками, пробив две дырочки на крышке. Тренер по лыжам гонял нас здорово, так как был на хорошем счету в городе, поэтому старался. Но мы знали и то, что он всегда защитит нас, если возникнут у кого-то неприятности в училище. Петрович все сделает, отстоит, поможет. Душа человек, но когда я уже окончил училище, он из-за своей доброты пострадал.

На втором курсе заканчивались общеобразовательные предметы, и труден был сопромат. Не даром у курсантов была поговорка: «Сдал сопромат и можно жениться!», но у нас все трудности были впереди. Особенно военно-морская подготовка – курс, который был все пять лет, и изобиловал цифрами калибров, тактико-техническими данными различных кораблей и вооружения. Тетради наши с записями хранились в секретном отделе, и нельзя было пользоваться шпаргалками. Вел занятия по ВМП капитан 2-го ранга, который дело поставил так, что за «2» по ВМП отчисляли из училища с любого курса, тем более что при училище был специальный факультет. Его конек был «цифры», а курсанты придумали игру в домино, и назвали игрой в «Дуба». Проигравшие были обязаны позвонить капитану 2-го ранга домой, и не зависимо от того, кто брал трубку, говорили: «Позовите, пожалуйста, Дуба». А если представить, что групп было много и играли в домино в «Дуба» много, то какой кошмар испытывал он и его родные, и так было все пять лет, пока я учился, а звонок тогда был две копейки и говорили сколько хочешь. Был еще один интересный случай на экзамене по сопромату. Нас осталось двое: я и Евгений Зыков, который погиб в первой Арктической экспедиции, и три билета на столе преподавателя. Номер билета, где какой лежит, мы знали от девушки-лаборанта. Нас запустили вместе, и Женя взял мой билет.

Источник