Трансграничный бассейн реки урал

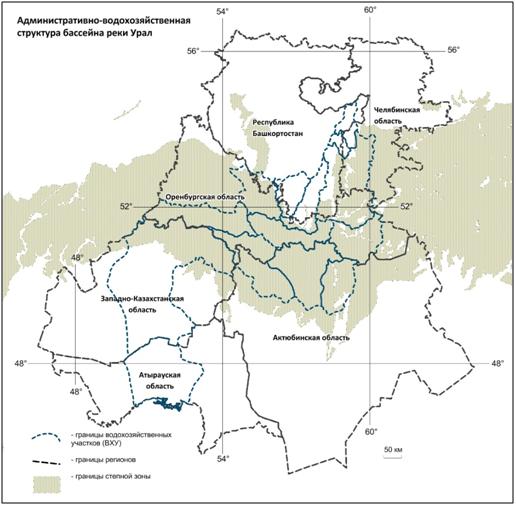

Более четверти века назад река Урал с распадом СССР получила статус межгосударственной трансграничной реки. Протяжённостью около 2,5 тыс. км, она образует сетью своих притоков бассейн общей площадью 231 тыс. км2. Для бассейна реки Урал с 1991 г. установлен статус международного. В социально-экономическом развитии обширного российско-казахстанского пространства природно-ресурсный потенциал трансграничного мезорегиона бассейна реки Урал играет ключевую роль. Охватывая территорию двух соседних стран – России и Казахстана, исследуемый мезорегион характеризуется наличием трудовых и культурно-бытовых связей населения, общими транспортными и энергетическими коммуникациями, интеграционными процессами в сфере экономики и культуры. Вследствие этого, рассматриваемая территория представляет собой единую социально-экономическую геосистему [1]. В административно-территориальном отношении бассейн реки Урал расположен на территории 6 субъектов России и Казахстана. Зона непосредственного приграничного контакта состоит из Оренбургской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, в периферийную зону входят Республика Башкортостан, Челябинская и Атырауская области [2] (рисунок).

Регионы трансграничного бассейна реки Урал

Общая площадь рассматриваемых шести регионов бассейна реки Урал составляет 925,6 тыс. км2 (355,1 тыс. км2 приходится на российскую часть мезорегиона, 570,5 тыс. км2 – на регионы Казахстана), с населением около 11,6 млн человек (из которых около 9,5 млн проживают в российских регионах). Средняя плотность населения рассматриваемой территории составляет 12,5 чел/км2. Диспропорции в количестве и плотности населения по разные стороны российско-казахстанской границы проявляются на фоне трансформации плотности расселения. Во многих приграничных муниципальных образованиях регионов трансграничного бассейна сформировались вызовы низкой плотности сельского населения, невостребованного земельного фонда, больших расстояний. Эти и другие факторы обусловили целый ряд проблем, связанных с высокой разобщённостью пространства, сдерживающих социально-экономическое развитие территорий различного уровня. В последние десятилетия во всех субъектах рассматриваемого мезорегиона наблюдается концентрация экономической активности близ городских округов, которая активизировала процессы субурбанизации. Всё это происходит на фоне сокращения численности сельского населения по абсолютной величине и снижения его доли.

В результате сопряжённого анализа провести интегральную оценку современного состояния социально-экономического положения субъектов трансграничного мезорегиона бассейна реки Урал, выявить перспективы реализации интеграционных проектов в рамках их устойчивого развития.

Материалы и методы исследования

По данным на 1.01.2016 доля сельского населения в целом по исследуемой территории составила 33,6 % (по российским регионам – 31 %, по казахстанским – 45 %). В двух областях Казахстана численность сельского населения превышает численность городского (Западно-Казахстанская – 50,2 %; Атырауская – 52,4 %. Наибольшая доля городского населения отмечается в Челябинской (82,6 %) и Актюбинской (62,4 %) областях (таблица).

Увеличение доли городского населения, общая численность которого по мезорегиону в 2016 г. составила 7,7 млн человек, осуществляется не за счёт естественного прироста, а вследствие миграционных процессов. Диспропорция в количестве населения, различия в системе его расселения и современные демографические процессы обусловили существенное неравенство в количестве трудовых ресурсов российской и казахстанской территорий мезорегиона бассейна реки Урал. Общая среднегодовая численность занятых в экономике трёх российских субъектов в 2015 г. составила 4429,8 тыс. человек, что более чем в 4 раза превышает аналогичный показатель казахстанской части региона (таблица).

Одним из важнейших интегральных показателей оценки экономического развития регионов является валовой региональный продукт (ВРП). Общий ВРП мезорегиона бассейна реки Урал составляет около 84,5 млрд долларов (таблица) (сравним с ВВП Украины, Шри-Ланки, Анголы или Словакии). В российских субъектах средний показатель ВРП на душу населения составляет 5,2 тыс. долл. на человека, что ниже общероссийского показателя, в то время как соответствующий показатель в казахстанских субъектах превышает 16,8 тыс. долларов. Существенный вклад в данную диспропорцию вносит Атырауская область, благодаря преобладающей отрасли в экономике – нефтедобыче.

По объему отгруженных товаров собственного производства, как и по продукции сельского хозяйства, в бассейне реки Урал лидирующую позицию занимает Республика Башкортостан, обладая также максимальным показателем урожайности зерновых культур. При этом в данном субъекте доля 8 городских округов в совокупном показателе отгруженных товаров собственного производства составляет около 84 % [7].

Как правило, показатель объёма отгруженных товаров собственного производства коррелируется с показателем инвестиций в основной капитал. По этому показателю среди 6-ти рассматриваемых субъектов лидером является Атырауская область (323,5 млрд руб.). наименьший показатель инвестиций в основной капитал на душу населения в 2015 г. отмечается в Челябинской области – 60,8 тыс. руб/чел.

Более благоприятные с точки зрения развития растениеводства и животноводства природные условия российской части бассейна реки Урал обусловили существенные диспропорции по отношению к казахстанской части в показателе посевных площадей. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур одной только Оренбургской области почти в 5 раз превышают соответствующий показатель 3-х казахстанских субъектов. Поголовье крупного рогатого скота (КРС) российских регионов превышает казахстанское в 2 раза. Однако данный показатель в пересчёте на душу населения в рассматриваемых субъектах Республики Казахстан (0,5 гол. КРС/чел.) превышает показатель 3-х российских регионов (0,2 гол. КРС/чел.). С точки зрения социально-экономического развития некоторые выявляемые в ходе сопряжённого анализа, существующие диспропорций положительным образом влияют на востребованность экономического потенциала приграничных регионов, развитие интеграционных связей и повышение степени совместимости производственных процессов.

Благоприятные ландшафтные условия в плане коммуникационного и транспортного сообщения делают российско-казахстанское приграничье достаточно контактным. Однако в начале 2000-х годов обеими странами взят курс на снижение зависимости внутреннего транспортного сообщения от использования транспортной инфраструктуры соседнего государства. Наряду с этим обе страны участвуют в развитии интеграционного проекта в рамках китайской инициативы «Экономического пояса Шёлкового пути», главной задачей которого является развитие инвестиционной деятельности в транспортно-логистическом секторе.

Стоит отметить существующие диспропорции в развитии транспортной системы регионов мезорегиона бассейна реки Урал. Средняя густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в рассматриваемых субъектах Республики Казахстан составляет всего 22,4 км путей на 1000 км2 территории. Для сравнения, в российских регионах этот показатель варьируется от 167 км/1000 км2 в Оренбургской области до 296 км/ 1000 км2 в Республике Башкортостан. В Оренбургской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях наиболее остро проявляются проблемы некачественных дорог и больших расстояний между населёнными пунктами.

Приграничные субъекты России и Республики Казахстан нередко выступают взаимными конкурентами на внешним и внутреннем рынках. Вместе с тем использование различных природных, историко-культурных, социально-экономических и экономико-географических условий для диверсификации производства услуг вкупе с мультипликативным эффектом концентрации создает значительный потенциал трансграничного сотрудничества [8].

Результаты исследования и их обсуждение

Существующий уровень российско-казахстанских отношений и интеграционные процессы создают предпосылки для дальнейшего сотрудничества в экономической, экологической, правовой, гуманитарной сферах в рамках ЕАЭС, благодаря чему регионы исследуемой территории могут стать полюсами роста экономик и субъектами устойчивого развития в условиях международной интеграции. Одним из стимулов такого развития может стать Международный транспортный коридор (МТК) «Западная Европа – Западный Китай», строительство которого уже закончено китайской и казахстанской сторонами. Прохождение МТК планируется по территории трех регионов трансграничного бассейна реки Урал: Республики Башкортостан, Оренбургской и Актюбинской области. Наличие скоростной магистрали в этом регионе будет способствовать увеличению как грузо-, так и пассажирооборота [9].

Основные показатели социально-экономического развития регионов трансграничного бассейна реки Урал в 2015 г. [3–6]

Источник

ПРИРОДНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ БАССЕЙНОВОЙ КОНЦЕПЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНОМ БАССЕЙНЕ РЕКИ УРАЛ

Трансграничные территории и их составные части характеризуются как единством, так и определенными противоречиями, которые необходимо учитывать при анализе и оценке особенностей управления данными территориями, в том числе и речными бассейнами. Единство трансграничной территории определяется в первую очередь целостностью природных геосистем, через которую проходит граница, и, следовательно, едиными законами функционирования природных комплексов. Противоречия, характерные для трансграничных бассейнов, наиболее ярко выражаются в социально-экономической и природоохранной сферах.

Урал – третья по длине река Европы (общая протяженность – 2428 км, из них 1084 км – на территории Казахстана) с площадью бассейна (включая бессточные районы) около 380 тыс. км 2 . Бассейн р. Урал целиком лежит в приграничных областях России и Казахстана и последствия межгосударственного раздела реки проявляются особенно остро. Здесь находится более 70 городов и населенных пунктов с общим количеством населения 4,5 миллиона человек. Верховья реки находятся в Республике Башкортостан и Челябинской области, средний участок реки расположен в Оренбургской области, а нижнее течение совпадает с территорией Республики Казахстан в пределах Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областей (рисунок 1).

Несмотря на длительную историю в рамках единого союзного государства, российско-казахстанская трансграничная территория в пределах бассейна р. Урал, характеризуется крайне нестабильной водохозяйственной обстановкой и обострением многих эколого-географических проблем. В связи с этим, в трансграничном регионе назрела необходимость разработки межгосударственной стратегии, основанной на комплексном управлении природопользованием.

Рисунок 1. Административно-водохозяйственная структура трансграничного бассейна р. Урал

Методическую основу данной стратегии должен составлять бассейновый подход в организации устойчивого природопользования, позволяющий объединить различные управленческие подходы и уровни в единую интегрированную концепцию. Основу данной концепции составляет представление о речном бассейне как о сверхсложной иерархически устроенной природно-хозяйственной системе, объединенной общими энергетическими, вещественными, транспортными потоками. Речные бассейны обладают высокой степенью единства природно-антропогенных процессов, составляют основу развития систем расселения и транспорта и нередко определяют границы между исторически сложившимися территориальными и культурными общностями людей [1, c. 38]. Применение бассейнового подхода для организации устойчивого природопользования в пределах речных геосистем (в т.ч. и трансграничных) соответствует современным представлениям об интегрированном управлении водными ресурсами. Неоспоримым плюсом данного подхода является его универсальный характер, который определяет широкий спектр использования в пределах речных бассейнов различного порядка с различными эколого-географическими и социально-экономическими условиями.

В тоже время трансграничный речной бассейн представляет собой сложную пространственно интегрированную систему, где эколого-географические и социально-экономические процессы, так или иначе, детерминируются геополитическими особенностями. В связи с этим, реализация бассейнового подхода в трансграничных речных геосистемах будет сопряжена с целым комплексом институциональных и управленческих проблем в рамках межгосударственного взаимодействия.

Из общих проблем управления природопользованием в трансграничных речных бассейнах [1, c. 108], для бассейна р. Урал наиболее актуальными являются следующие:

- Асимметрия интересов трансграничных регионов РФ и РК в сфере водопользования (регулирование стока в верхнем течении; интенсивный вылов биологических ресурсов; загрязнение трансграничных водотоков; активизация хозяйственной деятельности — металлургическое производство, горнодобывающая промышленность, развитие аграрного сектора и др.)

- Сложность объективной оценки водопользовательских проблем. К примеру, в России и Казахстане отличаются стандарты и методики отбора проб, которые разрабатываются с учетом национальной специфики использования водного источника. Кроме этого, проведение объективной оценки затрудняет отсутствие четкой межгосударственной политики в сфере информационного сотрудничества.

- Отсутствие механизма принятия общебассейновых решений на двусторонней основе. В течение последних лет активно ведутся российско-казахстанские консультации по подписанию Соглашения между правительствами РФ и РК по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал, но, к сожалению, до настоящего времени работы остановились на стадии согласования юридических вопросов.

- Отсутствие единой межгосударственной информационной базы.

Кроме того, для разработки межгосударственной стратегии, основанной на бассейновом подходе в управлении природопользованием, необходимо учитывать историко-географическую специфику бассейна р. Урал, территория которого в отличие многих других межгосударственных трансграничных бассейнов, длительное время осваивалась в рамках единого государства с общей системой природопользования, которое осуществлялось поэтапно с учётом возрастающих экономических потребностей государства (таблица 1).

Таблица 1.

Основные этапы хозяйственного освоения трансграничного

бассейна р. Урал

| Период | Гидрографические участки | Основные виды природопользования | Эколого-гидрологические последствия |

| 18 в. | Верхнее и среднее течение р.Урал | Аграрное освоение | изменение склонового стока; усиление инфильтрации талых и дождевых вод |

| 1-я половина 19 в. | Верхнее течение рр. Худолаз, Таналык (правые притоки р. Урал) | Горнозаводское освоение (добыча медноколчеданных руд, россыпного и рудного золота) | формирование техногенных ландшафтов; нарушение взаимосвязи поверхностных и подземных вод |

| 1-я половина 20 в. | Верхнее течение р.Урал, верхнее течение р.Илек | Разработка месторождений медноколчеданных руд и строительство медеплавильных и металлургических заводов (гг. Сибай, Баймак, Магнитогорск, Новотроицк); разработка месторождений хромитов в Актюбинской области. | формирование техногенных ландшафтов; нарушение взаимосвязи поверхностных и подземных вод; |

| 1943 г. | Нижнее течение р.Урал. | Начало строительства крупного НПЗ в г. Гурьев (Атырау). | формирование техногенных ландшафтов; трансформация качественного состава природных вод |

| 50 гг. | Среднее течение р.Урал (в пределах Оренбургской области) | Широкомасштабное освоение целинных и залежных земель. | изменение склонового стока; усиление инфильтрации талых и дождевых вод; сокращение биоразнообразия |

| 1958-1966 гг. | Верхнее течение р. Урал | Строительство Ириклинского водохранилища | изменения водного, воздушного и химического режимов; береговая абразия |

| 90 гг. | Бассейн р.Урал | Разрушена единая система природопользования | Нарушение бассейнового принципа природопользования |

Также, в исследуемом регионе можно отметить целый ряд природных и социально-экономических особенностей, которые будут определять эффективность реализации бассейновой концепции.

Природная специфика трансграничного бассейна р. Урал, связана, прежде всего, с гидрологическими особенностями, обусловленными его физико-географическим положением. Река пересекает лесную, лесостепную, степную и полупустынную природные зоны, что определяет чрезвычайную неравномерность годового и многолетнего стока, режима подземных и поверхностных вод бассейна. Для реки характерны резкие колебания стока – амплитуда колебаний показателей годового стока достигает 20 раз на фоне крайне неравномерного распределения в течение одного года [2, c. 35]. Распределение нормы стока соответствует в основном изменению климатических факторов и характеризуется общим убыванием с севера на юг. Весь поверхностный сток реки формируется в верхней и средней части бассейна на территории России. Значительное колебание объемов стока в разные по водности годы является ведущим фактором, влияющим на – общий гидрологический фон бассейна р. Урал, структуру и динамику аквальных геосистем, видовой состав ихтиофауны, рекреационно-туристский потенциал территории и др. Кроме того, пространственно-временная изменчивость усугубляет водохозяйственную ситуацию в нижнем течении реки, в пределах Республики Казахстан, в зоне потерь стока.

Еще одним аспектом эффективного управления природопользованием на основе бассейнового подхода является стабильная социально-экономическая ситуация в трансграничных регионах. Одним из главных факторов, определяющих направление социально-экономического вектора развития трансграничных регионов, являются показатели водообеспеченности. В маловодные годы наблюдается дефицит воды в районах интенсивной хозяйственной деятельности, вследствие чего обостряются вопросы регулирования стока в бассейне. В связи природными условиями и трансграничным положением бассейна реки Урал, оценка водообеспеченности и сравнительная характеристика существующего водопотребления являются необходимыми элементами в прогнозе социально-экономического развития трансграничных регионов. С учетом трансграничного положения речного бассейна, отдельный интерес представляет объективная оценка эколого-гидрологических последствий регулирования стока (главным образом – Ириклинским водохранилищем) для нижнего течения р. Урал в пределах Республики Казахстан.

В целом, начало социально-экономического развития региона связано с разработкой многочисленных рудных месторождений, расположенных преимущественно в верхнем течении р. Урал, а также в Орь-Илекском районе. С конца XIX в. и по настоящее время добывалось золото из россыпных и коренных месторождений, а с 1920-1930 гг. началось активное освоение медноколчеданных руд, первые медеплавильные заводы – Баймакский и Сибайский – функционировали на рудах Сибайского медно-цинково-колчеданного месторождения до 1957 г. На базе многочисленных месторождений руд черных, цветных (медь, цинк) и драгоценных (золото) металлов в 1930–1970-х гг. были созданы крупные металлургические предприятия – Магнитогорский металлургический комбинат (1932 г.), Бурибаевский (1930 г.), Донской (1938 г.), Гайский (1966 г.) и Учалинский (1974 г.) горно-обогатительные комбинаты, Башкирский медно-серный комбинат (1959 г., с 2004 г. – Сибайский филиал Учалинского ГОК), позднее – обогатительные фабрики в поселках Гранитном и Фершампенуаз.

Следует отметить, что, несмотря на масштабное промышленное освоение бассейна р. Урал в XX столетии, регион сохранил сельскохозяйственную специализацию, определившую значительную трансформацию степных экосистем водосборной территории, особенно в среднем течении трансграничного бассейна.

В целом, проведенный анализ природных и социально-экономических противоречий в трансграничном бассейне р. Урал, свидетельствует о необходимости разработки концептуальной программы по управлению водными ресурсами с учетом региональной специфики природопользования.

- Чибилёв А.А. Бассейн Урала: история, география, экология. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 312с.

- Корытный Л.М. Бассейновая концепция в природопользовании. Иркутск: Изд-во Института географии СО РАН, 2001. 162 с.[schema type=»book» name=»ПРИРОДНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ БАССЕЙНОВОЙ КОНЦЕПЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНОМ БАССЕЙНЕ РЕКИ УРАЛ» author=»Сивохип Жанна Тарасовна» publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-03-31″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_30.04.2015_4(13)» ebook=»yes» ]

Источник