Маловодье на Урале: причины и способы спасения трансграничной реки

Урал – река в Восточной Европе, протекает по территории Башкортостана, России и Казахстана, впадает в Каспийское море. Является третьей по протяжённости рекой Европы, уступает по этому показателю только Волге и Дунаю. Длина – 2428 км. Площадь бассейна – 231 000 км². На протяжении длительного времени учёные из России и Казахстана озадачены причинами обмеления Урала. Ведётся большая работа с привлечением представителей органов власти, общественых организаций, научного сообщества и СМИ по разработке возможных способов спасения трансграничной реки.

Александр Александрович Чибилёв, как эксперт в данной области и один из представителей Российско-Казахстанской комиссии по сохранению экосистемы трансграничной реки Урал ответил на вопросы журналистов Информационно-аналитического Центра МГУ им. М.В. Ломоносова и портала ATPress.kz.

По словам учёного, главная причина обмеления Урала – природно-климатическая. Однако не следует исключать и хозяйственную деятельность человека, которая не ориентирована на маловодность реки. Он объясняет, что казахстанская сторона видит причину обмеления Урала в нахождении на территории Оренбургской области Ириклинского водохранилища. При этом сам учёный с этой точкой зрения не согласен. По его словам, водохранилище, построенное в 1955 году, накапливало водозапасы из Урала в течение 9 лет, не перекрывая общий водосток реки. В 2019 году Ириклинское водохранилище не добрало до нормального уровня около 3 метров, поэтому спуск воды в низовья Урала происходил в ограниченных параметрах – 15 кубов в секунду. В 2020 году из-за обилия выпавшего снега на Ирикле ждут сброса воды с верхнего плеса – из Челябинской области и Башкирии, поэтому российская сторона решила увеличить сброс воды из водохранилища в Урал до 30 кубических метров в секунду и более.

irikla._hrushchevskiy_zaton_1996.jpg

Академик Чибилёв рассказывает, что в 70-е годы прошлого столетия к Уралу было пристальное внимание – он давал 33% от общего объема вылова рыбы осетровых пород по Советскому Союзу и 40% объема мировой добычи черной икры. Работал Межреспубликанский Комитет, который регулировал состояние водного бассейна реки, в его составе были первые руководители 6 областей, где протекал Урал. Ежегодно в Актюбинске, Гурьеве (современное название города Атырау), Оренбурге или Магнитогорске собирались комиссии по лесным, водным ресурсам, которые обсуждали проблемы реки и регулировали взаимоотношения между собой. Чибилёв подчеркивает, что Комитету удалось остановить строительство как минимум 5 новых водохранилищ на реке и сохранить естественную среду в среднем и нижнем течении Урала. Сейчас такого Комитета нет – есть общественные движения по спасению Урала, экологическая экспедиция, создана Межгосударственная Комиссия по изучению трансграничной реки Урал.

Возможные способы спасения трансграничной реки Урал Александр Александрович видит исключительно в рациональном природопользовании. « Нужно приспособить нашу хозяйственную деятельность и к природным условиям, и к их изменениям. А для этого нужны Знания или простая человеческая мудрость, которых у нас нет. Что касается Знаний, то их я попытался изложить в «12 заповедях сохранения экосистемы реки Урал». Но это только попытка… У нас катастрофически не хватает знаний», — говорит академик Чибилёв.

poyma-urala-v-uste-reki-irtek-tashlinskiy-rayon.jpg

Итак:

- Бассейн Урала – единая экосистема, единый живой организм – от истоков всех его притоков до устья и приуральского взморья. Он должен изучаться и управляться как единое целое профессионально, с учётом исторического опыта. Необходимо поднять статус реки как природного символа регионов России и Казахстана и особо охраняемой территории.

- Главнейшей особенностью реки Урал является неравномерность стока как в течение года, так и многолетнем режиме. В экстремальные годы жители бассейна обречены на маловодье и необходимо соизмерять свои потребности в воде с имеющимися ресурсами.

- Долины и поймы рек – главное богатство бассейна в среднем и, особенно, в нижнем течении реки – в полупустыне и пустыне – это единственное место благоприятное для жизни человека. Все природопользователи (особенно нефтяники и газовики) аграрии, строители должны учитывать, что пойма рек наиболее уязвимая и наиболее экологически ответственная зона бассейна.

- Дно, русло, берега – самые уязвимые элементы речной экосистемы. Любое их разрушение, особенно дноуглубительными работами, ведет к гибели реки, как природного тела. Нельзя превращать реку в канаву по пропуску стока.

- Любое водохранилище на реке – это своеобразный тромб животворной водоносной системы. Необходимо воздержаться от строительства новых гидроузлов, а существующие максимально подчинить поддержанию оптимального водного режима, особенно в летнюю и зимнюю межени. Существующие водохранилища нуждаются в постоянном мониторинге, представляют собой отложенную экологическую угрозу, которую придётся предотвращать в обозримом будущем.

- Весеннее половодье на Урале и его притоках является единственным универсальным фактором очистки русла от илистых наносов, удаления древесных завалов, сохранения пойменных озёр, лесов и лугов – самых продуктивных угодий степной и пустынной зон Прикаспия.

- Высокое половодье – уникальная и высокозначимая особенность реки, оно проходит в известных и прогнозируемых масштабах. Все катастрофические для населения и хозяйства последствия паводков являются результатом неразумной деятельности человека. С паводками следует не бороться, а грамотно планировать размещение инфраструктуры с учётом рельефа и условий пропуска стока.

- На протяжении сотен лет главным богатством реки были его рыбные ресурсы, в первую очередь осетровые – как универсальный индикатор экологического состояния системы «река-море». В конце ХХ века Урал потерял свое мировое значение осетровой реки. Но значение этого индикатора остается, и любая новая «Схема комплексного использования водных ресурсов бассейна» останется ущербной, если не будет учитывать цель восстановления Урало-Каспийского стада осетровых.

- Если мы хотим возродить реку Урал, то не следует добиваться восстановления и развития современного судоходства, как элемента транспортной инфраструктуры. Лучший и достойный для реки путь – развитие всех видов водного туризма с жёстким ограничением маломерных моторных плавсредств. Быстроходные суда морского класса, заходящие в низовья Урала, сводят к нулю все наши действия по сохранению экосистемы бассейна, потому что главный итог её функционирования – это состояние устья и дельты.

- Пример сохранения экосистемы бассейна Урала обязаны подать областные центры и большие города. Далее – все населённые пункты должны повернуться к реке лицом. Река в пределах всех сёл и городов в идеале – это образец высокой культуры природопользования, элемент ландшафтного планирования с устойчивыми признаками речной цивилизации.

- Бассейн Урала – это не только трансграничная экосистема в центре Евразии, но и местонахождение уникального историко-культурного наследия народов, государственных и административных образований недавнего исторического прошлого. Необходимо возродить государственную и ведомственную службу охраны водных и биологических ресурсов реки Урал, как это было в XIX и начале XX веков – каждая станица имела смотрителя войсковых вод с большими полномочиями. Всё это наследие должно быть заботливо сохранено как часть нашей общей истории, общего культурного пространства, как жизнедеятельная среда для современного населения России и Казахстана.

- Природную экосистему речного бассейна невозможно улучшить. Никакие миллиарды рублей, предусмотренные разработанными водохозяйственными органами «Схемами…» не спасут реку Урал от дальнейшей деградации. Спасать экосистему бассейна следует с создания заповедных зон, особо ценных участков реки: истоков Урала, Илека, Сакмары, Урало-Губерлинского ущелья (Орских Ворот), Уральской Урёмы от устья Илека до устья Рубежки, дельты Урала и др.

Источник

ПРИРОДНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ БАССЕЙНОВОЙ КОНЦЕПЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНОМ БАССЕЙНЕ РЕКИ УРАЛ

Трансграничные территории и их составные части характеризуются как единством, так и определенными противоречиями, которые необходимо учитывать при анализе и оценке особенностей управления данными территориями, в том числе и речными бассейнами. Единство трансграничной территории определяется в первую очередь целостностью природных геосистем, через которую проходит граница, и, следовательно, едиными законами функционирования природных комплексов. Противоречия, характерные для трансграничных бассейнов, наиболее ярко выражаются в социально-экономической и природоохранной сферах.

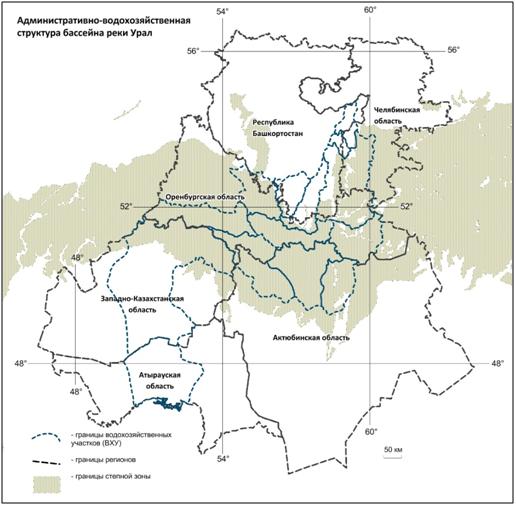

Урал – третья по длине река Европы (общая протяженность – 2428 км, из них 1084 км – на территории Казахстана) с площадью бассейна (включая бессточные районы) около 380 тыс. км 2 . Бассейн р. Урал целиком лежит в приграничных областях России и Казахстана и последствия межгосударственного раздела реки проявляются особенно остро. Здесь находится более 70 городов и населенных пунктов с общим количеством населения 4,5 миллиона человек. Верховья реки находятся в Республике Башкортостан и Челябинской области, средний участок реки расположен в Оренбургской области, а нижнее течение совпадает с территорией Республики Казахстан в пределах Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областей (рисунок 1).

Несмотря на длительную историю в рамках единого союзного государства, российско-казахстанская трансграничная территория в пределах бассейна р. Урал, характеризуется крайне нестабильной водохозяйственной обстановкой и обострением многих эколого-географических проблем. В связи с этим, в трансграничном регионе назрела необходимость разработки межгосударственной стратегии, основанной на комплексном управлении природопользованием.

Рисунок 1. Административно-водохозяйственная структура трансграничного бассейна р. Урал

Методическую основу данной стратегии должен составлять бассейновый подход в организации устойчивого природопользования, позволяющий объединить различные управленческие подходы и уровни в единую интегрированную концепцию. Основу данной концепции составляет представление о речном бассейне как о сверхсложной иерархически устроенной природно-хозяйственной системе, объединенной общими энергетическими, вещественными, транспортными потоками. Речные бассейны обладают высокой степенью единства природно-антропогенных процессов, составляют основу развития систем расселения и транспорта и нередко определяют границы между исторически сложившимися территориальными и культурными общностями людей [1, c. 38]. Применение бассейнового подхода для организации устойчивого природопользования в пределах речных геосистем (в т.ч. и трансграничных) соответствует современным представлениям об интегрированном управлении водными ресурсами. Неоспоримым плюсом данного подхода является его универсальный характер, который определяет широкий спектр использования в пределах речных бассейнов различного порядка с различными эколого-географическими и социально-экономическими условиями.

В тоже время трансграничный речной бассейн представляет собой сложную пространственно интегрированную систему, где эколого-географические и социально-экономические процессы, так или иначе, детерминируются геополитическими особенностями. В связи с этим, реализация бассейнового подхода в трансграничных речных геосистемах будет сопряжена с целым комплексом институциональных и управленческих проблем в рамках межгосударственного взаимодействия.

Из общих проблем управления природопользованием в трансграничных речных бассейнах [1, c. 108], для бассейна р. Урал наиболее актуальными являются следующие:

- Асимметрия интересов трансграничных регионов РФ и РК в сфере водопользования (регулирование стока в верхнем течении; интенсивный вылов биологических ресурсов; загрязнение трансграничных водотоков; активизация хозяйственной деятельности — металлургическое производство, горнодобывающая промышленность, развитие аграрного сектора и др.)

- Сложность объективной оценки водопользовательских проблем. К примеру, в России и Казахстане отличаются стандарты и методики отбора проб, которые разрабатываются с учетом национальной специфики использования водного источника. Кроме этого, проведение объективной оценки затрудняет отсутствие четкой межгосударственной политики в сфере информационного сотрудничества.

- Отсутствие механизма принятия общебассейновых решений на двусторонней основе. В течение последних лет активно ведутся российско-казахстанские консультации по подписанию Соглашения между правительствами РФ и РК по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал, но, к сожалению, до настоящего времени работы остановились на стадии согласования юридических вопросов.

- Отсутствие единой межгосударственной информационной базы.

Кроме того, для разработки межгосударственной стратегии, основанной на бассейновом подходе в управлении природопользованием, необходимо учитывать историко-географическую специфику бассейна р. Урал, территория которого в отличие многих других межгосударственных трансграничных бассейнов, длительное время осваивалась в рамках единого государства с общей системой природопользования, которое осуществлялось поэтапно с учётом возрастающих экономических потребностей государства (таблица 1).

Таблица 1.

Основные этапы хозяйственного освоения трансграничного

бассейна р. Урал

| Период | Гидрографические участки | Основные виды природопользования | Эколого-гидрологические последствия |

| 18 в. | Верхнее и среднее течение р.Урал | Аграрное освоение | изменение склонового стока; усиление инфильтрации талых и дождевых вод |

| 1-я половина 19 в. | Верхнее течение рр. Худолаз, Таналык (правые притоки р. Урал) | Горнозаводское освоение (добыча медноколчеданных руд, россыпного и рудного золота) | формирование техногенных ландшафтов; нарушение взаимосвязи поверхностных и подземных вод |

| 1-я половина 20 в. | Верхнее течение р.Урал, верхнее течение р.Илек | Разработка месторождений медноколчеданных руд и строительство медеплавильных и металлургических заводов (гг. Сибай, Баймак, Магнитогорск, Новотроицк); разработка месторождений хромитов в Актюбинской области. | формирование техногенных ландшафтов; нарушение взаимосвязи поверхностных и подземных вод; |

| 1943 г. | Нижнее течение р.Урал. | Начало строительства крупного НПЗ в г. Гурьев (Атырау). | формирование техногенных ландшафтов; трансформация качественного состава природных вод |

| 50 гг. | Среднее течение р.Урал (в пределах Оренбургской области) | Широкомасштабное освоение целинных и залежных земель. | изменение склонового стока; усиление инфильтрации талых и дождевых вод; сокращение биоразнообразия |

| 1958-1966 гг. | Верхнее течение р. Урал | Строительство Ириклинского водохранилища | изменения водного, воздушного и химического режимов; береговая абразия |

| 90 гг. | Бассейн р.Урал | Разрушена единая система природопользования | Нарушение бассейнового принципа природопользования |

Также, в исследуемом регионе можно отметить целый ряд природных и социально-экономических особенностей, которые будут определять эффективность реализации бассейновой концепции.

Природная специфика трансграничного бассейна р. Урал, связана, прежде всего, с гидрологическими особенностями, обусловленными его физико-географическим положением. Река пересекает лесную, лесостепную, степную и полупустынную природные зоны, что определяет чрезвычайную неравномерность годового и многолетнего стока, режима подземных и поверхностных вод бассейна. Для реки характерны резкие колебания стока – амплитуда колебаний показателей годового стока достигает 20 раз на фоне крайне неравномерного распределения в течение одного года [2, c. 35]. Распределение нормы стока соответствует в основном изменению климатических факторов и характеризуется общим убыванием с севера на юг. Весь поверхностный сток реки формируется в верхней и средней части бассейна на территории России. Значительное колебание объемов стока в разные по водности годы является ведущим фактором, влияющим на – общий гидрологический фон бассейна р. Урал, структуру и динамику аквальных геосистем, видовой состав ихтиофауны, рекреационно-туристский потенциал территории и др. Кроме того, пространственно-временная изменчивость усугубляет водохозяйственную ситуацию в нижнем течении реки, в пределах Республики Казахстан, в зоне потерь стока.

Еще одним аспектом эффективного управления природопользованием на основе бассейнового подхода является стабильная социально-экономическая ситуация в трансграничных регионах. Одним из главных факторов, определяющих направление социально-экономического вектора развития трансграничных регионов, являются показатели водообеспеченности. В маловодные годы наблюдается дефицит воды в районах интенсивной хозяйственной деятельности, вследствие чего обостряются вопросы регулирования стока в бассейне. В связи природными условиями и трансграничным положением бассейна реки Урал, оценка водообеспеченности и сравнительная характеристика существующего водопотребления являются необходимыми элементами в прогнозе социально-экономического развития трансграничных регионов. С учетом трансграничного положения речного бассейна, отдельный интерес представляет объективная оценка эколого-гидрологических последствий регулирования стока (главным образом – Ириклинским водохранилищем) для нижнего течения р. Урал в пределах Республики Казахстан.

В целом, начало социально-экономического развития региона связано с разработкой многочисленных рудных месторождений, расположенных преимущественно в верхнем течении р. Урал, а также в Орь-Илекском районе. С конца XIX в. и по настоящее время добывалось золото из россыпных и коренных месторождений, а с 1920-1930 гг. началось активное освоение медноколчеданных руд, первые медеплавильные заводы – Баймакский и Сибайский – функционировали на рудах Сибайского медно-цинково-колчеданного месторождения до 1957 г. На базе многочисленных месторождений руд черных, цветных (медь, цинк) и драгоценных (золото) металлов в 1930–1970-х гг. были созданы крупные металлургические предприятия – Магнитогорский металлургический комбинат (1932 г.), Бурибаевский (1930 г.), Донской (1938 г.), Гайский (1966 г.) и Учалинский (1974 г.) горно-обогатительные комбинаты, Башкирский медно-серный комбинат (1959 г., с 2004 г. – Сибайский филиал Учалинского ГОК), позднее – обогатительные фабрики в поселках Гранитном и Фершампенуаз.

Следует отметить, что, несмотря на масштабное промышленное освоение бассейна р. Урал в XX столетии, регион сохранил сельскохозяйственную специализацию, определившую значительную трансформацию степных экосистем водосборной территории, особенно в среднем течении трансграничного бассейна.

В целом, проведенный анализ природных и социально-экономических противоречий в трансграничном бассейне р. Урал, свидетельствует о необходимости разработки концептуальной программы по управлению водными ресурсами с учетом региональной специфики природопользования.

- Чибилёв А.А. Бассейн Урала: история, география, экология. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 312с.

- Корытный Л.М. Бассейновая концепция в природопользовании. Иркутск: Изд-во Института географии СО РАН, 2001. 162 с.[schema type=»book» name=»ПРИРОДНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ БАССЕЙНОВОЙ КОНЦЕПЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНОМ БАССЕЙНЕ РЕКИ УРАЛ» author=»Сивохип Жанна Тарасовна» publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-03-31″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_30.04.2015_4(13)» ebook=»yes» ]

Источник