- Печорский угольный бассейн

- Печорский угольный бассейн: способ добычи, история, рынки сбыта и экологическая ситуация

- Характеристика запасов

- Добыча угля

- История

- Рынки сбыта и перспективы развития

- Экология

- Тимано-Печорский бассейн — Timan-Pechora Basin

- Содержание

- Добыча нефти и газа

- Печорский угольный бассейн

- Расположение

- Характеристика бассейна

- Переработка угля

- Потребители

- Экологические проблемы

- Что мы узнали?

- Тимано печорского угольного бассейна

Печорский угольный бассейн

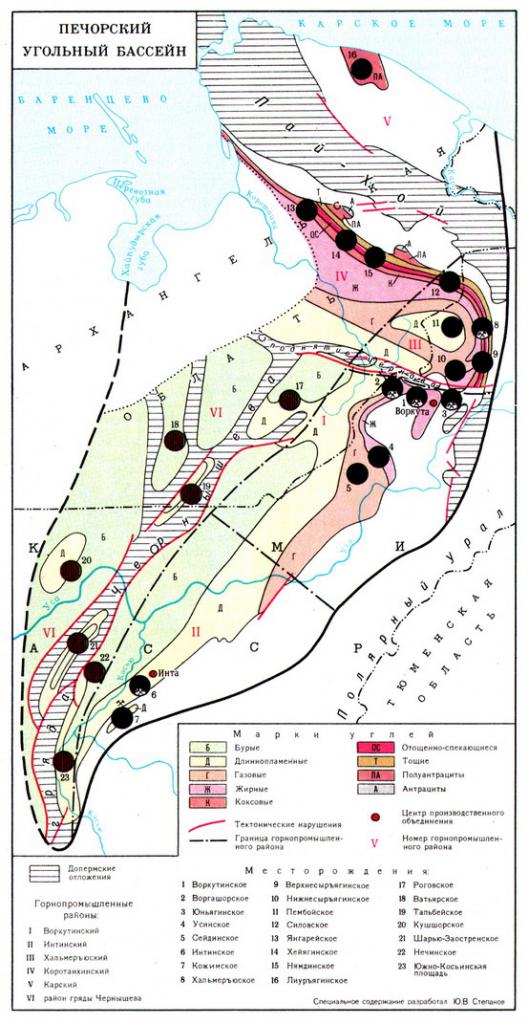

Печорский угольный бассейн расположен на западном склоне Полярного Урала и Пай-Хоя, в республике Коми и Ненецком национальном округе Арха

ИА Neftegaz.RU. Печорский угольный бассейн — расположен на западном склоне Полярного Урала и Пай-Хоя, в республике Коми и Ненецком национальном округе Архангельской области.

Общая площадь бассейна составляет около 90 тыс. км². Общие геологические запасы исчисляются в 344,5 млрд тонн. Шахты расположены в основном в Воркуте и Инте. Добывается около 12,6 млн тонн твердого топлива, потребителями являются предприятия европейского севера России.

Весь уголь добывается дорогим подземным способом. Глубина добычи 298 м — это глубже, чем в Кузбассе. Пласты средней мощности 1,53 м (в Кузбассе — 1,85 м). Угли дорогие по причине высокой себестоимости, так как шахтеры имеют «северные надбавки» к зарплате.

Проблемы бассейна связаны с трудностями реализации дорогого угля. Экологические проблемы связаны с использованием терриконов. Люди уезжают из Воркуты в более благоприятные для жизни районы. Бассейн имеет небольшие перспективы развития из-за высокой себестоимости углей.

Содержит в себе два вида угля: бурый и каменный. Расположен он в северном экономическом районе, часть его находится за пределами полярного круга. Запасы угля составляют примерно 10 миллиардов тонн, площадь бассейна составляет примерно 90 тысяч км². Мощность пластов до одного метра.

Перевозка осуществляется по всем северным железным дорогам. Условия добычи сложные: пласты проседают, изгибаются, ломаются. Вследствие чего стоимость угля выше. На территории бассейна нет больших промышленных центров, вследствие чего экологическая обстановка на печорском бассейне благоприятна для проживания людей.

Источник

Печорский угольный бассейн: способ добычи, история, рынки сбыта и экологическая ситуация

Печорский угольный бассейн — это крупный угольный бассейн, который расположен сразу в трех субъектах РФ: Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области. По объемам запасов угля в России он уступает только Кузбассу. В нем находится около тридцати месторождений. Способ добычи в Печорском угольном бассейне в основном подземный, но встречается и открытый.

Характеристика запасов

Общий объем запасов Печорского угольного бассейна — 344,5 млрд тонн. По своему составу он разнообразен: тут добывают как бурые угли, так и тощие, и даже антрациты, но преобладают жирные (51 %) и длиннопламенные (35 %). Общие характеристики углей достаточно высокие и представлены в таблице.

Добыча угля

Стоимость угля Печорского бассейна сравнительно высокая, но обусловлено это не его качеством, а сложностью добычи. Толщина пластов угля составляет примерно 1-1,5 метра, из-за этого они постоянно изгибаются, ломаются и проседают. Глубина их залегания может быть разной от 150 до 1000 метров, что в целом глубже, чем на Кузбассе. Самые крупные месторождения: Интинское, Воркутинское, Воргашорское и Юньягинское. Основной способ добычи в Печорском угольном бассейне — подземный. Только на Юньягинском и еще нескольких месторождениях часть угля добывается открытым способом.

Затрудняет добычу и климат. Некоторые месторождения находятся за Полярным кругом, в вечной мерзлоте. Это требует более мощного оборудования для разрушения породы, а также средств для выплат надбавок рабочим. Много в горной породе метана. Это сильно повышает взрывоопасность работы в шахтах.

В целом, по итогам последних десяти лет, объемы добычи на основных месторождениях падают. Причина этому не только в усложнении самого процесса добычи, но и в падении спроса на уголь на внутреннем и мировом рынках. Сейчас выделяются средства для снижения себестоимости добычи, что в перспективе должно повысить спрос.

История

Первые сведения о наличии угля в данном регионе появились еще в далеком 1828 году. Но из-за трудностей освоения этой местности разрабатывать месторождение не стали и вскоре о нем забыли. Спустя почти век, в 1919 году, охотник В. Я. Попов сделал заявку о находке угля вблизи реки Воркута. Через пять лет начались геологические поисковые работы под руководством А. А. Чернова. Уголь был найден в реках Косья, Неча, Инта, Кожим. Помимо нахождения самих месторождений, был определен примерный состав угля. Уже тогда исследователи поняли, что будущий бассейн будет содержать в себе много видов угля.

Позднее Чернов за свои труды получил диплом и нагрудный знак «Первооткрыватель месторождения». С 1931 года началась добыча угля. В 70-е годы бассейн был расширен до границ Тимано-Уральской провинции.

Освоение месторождения в первое время давалось крайне тяжело. Уголь залегал на большой глубине, поэтому в Печорском угольном бассейне способом добычи угля являлись шахты. На сложности также сказывался климат и отсутствие хорошей техники. Основной рабочей силой тогда выступали заключенные. Набирать обороты добычи месторождение начало только в послевоенные годы. Во многом сыграла роль советская идеология: стахановское движение и трудовые соревнования. Но после развала Советского Союза многие шахты стали закрываться по причине забастовок и увольнения рабочих. Новый расцвет начался только с 2000-х годов. Именно тогда Печорский угольный бассейн стал оснащаться новой техникой, стали своевременно выплачиваться заработные платы шахтерам, была налажена транспортировка продукции.

Рынки сбыта и перспективы развития

В регионах, в которых расположен Печорский угольный бассейн, а также в Вологодской области, почти все электростанции работают на добывающемся здесь угле. Крупнейшим таким потребителем является Печорская ГРЭС. Наполовину обеспечены печорским углем Северо-Западный район и Калининградская область, на 20 % — Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы.

На территории самого бассейна отсутствуют крупные металлургические предприятия. Основные потребители коксующегося угля расположены в Череповце, Центральном, Центрально-Черноземном и Уральском экономических районах. Доставка угля осуществляется с помощью Северной железной дороги. Это также негативно сказывается на стоимости угля.

Экология

Как уже было упомянуто, крупных предприятий на территории бассейна нет. Это положительно влияет на экологическую ситуацию в регионе, но все равно имеются некоторые проблемы. Самая основная — это нарушение циркуляции подземных и поверхностных вод в результате больших площадей выработки угля. Загрязняется в процессе переработки угля и воздух. Как уже было сказано, способ добычи в Печорском угольном бассейне подземный. Шахты необходимо постоянно проветривать. Из-за этого все, что находилось в них, оказывается в атмосфере. Состав воздуха от этого претерпевает изменений: увеличивается содержание углекислого раза, появляется пыль.

Для улучшения экологической ситуации сегодня применяется ряд мер:

- Вода в шахтах проходит несколько этапов фильтрации и отстаивания.

- Сокращается потребление воды для переработки добываемого угля.

- Метан, который нередко встречается в шахтах, используется как топливо для нужд горнодобывающих предприятий, а не выбрасывается в атмосферу.

Источник

Тимано-Печорский бассейн — Timan-Pechora Basin

Тимано-Печорский бассейн является осадочным бассейном расположен между Тимано хребтом и Уральскими горами на севере России . В бассейне находятся месторождения нефти и газа .

Содержание

Добыча нефти и газа

Запланированный проект по добыче нефти и газа был разработан в середине 1990-х годов и одобрен правительствами США и России . По состоянию на 29 сентября 2004 года Conoco и ЛУКойл планировали совместную разработку этого бассейна.

| 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Ссылка |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 11,732 | 12,476 | 13,601 | 14 576 | 16,685 | 21,662 | 21,175 | 17 547 |