Печорский угольный бассейн

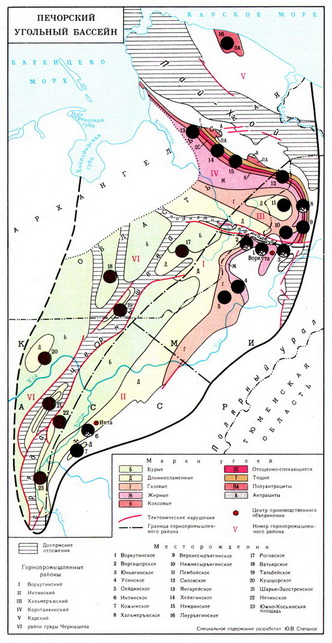

Первые сведения о наличии угля в бассейне относятся к 1828. В 1919 охотник В. Я. Попов сделал заявку о находке углей в бассейне реки Воркута. Геологическими поисковыми работами под руководством А. А. Чернова Печорский угольный бассейн был открыт в 1924; добыча углей с 1934. Общие геологические запасы и ресурсы 265 млрд. т (1986), из них разведанные 23,9 млрд. т (балансовые 13,7, забалансовые — 10,2 млрд. т). В 70-е гг. геологическими работами территория Печорского угольного бассейна расширена до границ Тимано-Уральской провинции («Большая Печора»). Печорский угольный бассейн располагается в приполярной и полярной частях Предуральского краевого прогиба. Мощность угленосных пермских отложений возрастает с запада на восток в направлении прогиба от 1 до 7 км. Угленосная формация подразделяется (снизу вверх) на воркутскую (лекворкутская и интинскую свиты) и печорскую (сейдинская и тальбейская свиты) серии. Лекворкутскую свиту относят к нижней перми, интинскую свиту и печорскую серию — к верхней перми. В лекворкутской свите выделяют рудницкую и аячьягинскую подсвиты.

Продуктивные отложения выполняют крупные отрицательные структуры (впадины): Косью-Роговскую и Коротаихинскую, а также Верхнеадзьвинскую, Карскую зоны мелких складок. На восточном крыле Коротаихинской и во вторичных структурах (брахисинклиналях) в центральной части Косью-Роговской впадины осваиваются месторождения Хальмеръюское, Юньягинское, Воркутинское, Воргашорское, Интинское; разведаны Нижнесырьягинское, Верхнесырьягинское, Сейдинское, Усинское и др. Угленосная формация содержит 150-250 угольных пластов и пропластков. Наибольший промышленный интерес представляют отложения рудницкой подсвиты и интинской свиты. Рудницкая подсвита содержит до 10 рабочих пластов относительно простого строения, средней мощности (1,3-3,5 м) и тонких (0,5-1,2 м), представленных мало- и среднезольными (12-18%), малосернистыми (до 1,0%), малофосфористыми (до 0,02%) углями со средней обогатимостью. Это лучшие по качеству угли Печорского угольного бассейна. В интинской свите заключено до 15 тонких и средней мощности пластов сложного строения, сложенных повышенно-зольными (16-30%), высокосернистыми (1,5-4,0%) и труднообогатимыми углями. В печорской серии пласты средней мощности, единичные мощные (до 30 м), очень сложного строения, угли высокозольные (20-40%), труднообогатимые. Угли бассейна гумусовые, полосчатые, вещественно-петрографический состав представлен в основном на 70-85% микрокомпонентами группы витринита. Марочный состав от бурых до антрацитов (карта). Преобладают каменные угли марок Б и Д (50-60%), в коксующихся основную массу составляют угли марки Ж. Средние показатели качества добываемых рядовых углей (%): марки Д (Интинское месторождение) — W r = 11,0; A d = 28,7; St d =3,0; V daf = 39,0; Oi r = 18,1 МДж/кг; марки Ж (Воркутинское) — W r = 5,0; A d = 14,8; Si d = 0,8; V def = 32,0; Oi r =26,7 МДж/кг.

Реклама

Добыча угля ведётся подземным способом, глубина разработки на Воркутинском месторождении — 300-900 м, Воргашорском — 180-350 м, Интинском — 150-600 м. Горно-геологические условия разработки сложные вследствие нарушенности залегания пластов, широкого проявления многолетней мерзлоты, повышенной метаноносности. Шахты опасны по пыли и газу. Метаконосность угольных пластов увеличивается с глубиной их залегания от 4 до 33 м 3 /т. Максимальный среднегодовой водоприток в шахты 70-800 м 3 /час, коэффициент водообильности 0,3-6,0 м 3 /т. Добыча угля ведётся производственными объединениями «Воркутауголь» (13 шахт) и «Интауголь» (5 шахт) в основном длинными столбами по простиранию. Производственная мощность шахт от 0,5 до 4,8 млн. т в год. Добыча 30,2 млн. т (1986). Центры добычи — Воркута и Инта. Основные потребители — Череповецкий и Новолипецкий металлургические комбинаты, Московский и Калининградский коксогазовые заводы и коксохимические заводы Украины. Энергетические угли идут в основном на тепловые электростанции и коммунально-бытовые нужды. Транспортной магистралью для вывоза углей является железная дорога Воркута — Котлас.

Источник

Печорский угольный бассейн

Литература : Геология месторождений угля и горючих сланцев CCCP, т. 3. Печорский угольный бассейн и другие месторождения угля Kоми ACCP и Hенецкого национального округа Aрхангельской области, M., 1965; Прогноз угленосности европейского Cевера CCCP, Cыктывкар, 1981; Kоксующиеся угли Печорского бассейна, Cыктывкар, 1985; Энергетические угли Печорского бассейна, Cыктывкар, 1987.

Ю. B. Cтепанов.

Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под редакцией Е. А. Козловского . 1984—1991 .

Смотреть что такое «Печорский угольный бассейн» в других словарях:

Бассейн — получить на Академике действующий промокод OBI или выгодно бассейн купить со скидкой на распродаже в OBI

Печорский угольный бассейн — Печорский угольный бассейн угольный бассейн расположен на западном склоне Полярного Урала и Пай Хоя, в республике Коми и Ненецком национальном округе Архангельской области. Общая площадь бассейна составляет около 90 тыс. км². Общие… … Википедия

ПЕЧОРСКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН — в Республике Коми и Ненецком а. о. Промышленное освоение с 1934. Ок. 90 тыс. км². Общие геологические запасы и ресурсы 265 млрд. т (1986), из них разведанные 23,9 млрд. т (балансовые 13,7 млрд. т). В угленосной толще перми мощностью 1 7 км… … Большой Энциклопедический словарь

ПЕЧОРСКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН — ПЕЧОРСКИЙ УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН, в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Промышленное освоение с 1934. Ок. 90 тыс. км2. Разведанные запасы 8,2 млрд. т. В угленосной толще перми мощностью 1 7 км содержится до 250 угольных пластов. Угли в осн.… … Русская история

Печорский угольный бассейн — в России, Республика Коми и Ненецкий автономный округ Промышленное освоение с 1934. Около 90 тыс. км2. Разведанные запасы 8,2 млрд. т. В угленосной толще перми мощностью 1 7 км содержится до 250 угольных пластов. Угли в основном каменные, марок… … Энциклопедический словарь

Печорский угольный бассейн — ПЕЧÓРСКИЙ У́ГОЛЬНЫЙ БАССÉЙН, расположен в пределах Коми АССР и Ненецкого авт. округа, составная часть угольно металлургической базы в Европейской части СССравни Добыча угля в 1940 273 тыс. т, вывоз 113 тыс. т, число занятых рабочих … Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия

Печорский угольный бассейн — самый крупный бассейн европейской части России (Респ. Коми). Пл. 90 тыс. км². Известен с 1828 г., разрабатывается с 1934 г. Приурочен к крупному Предуральскому прогибу, выполненному угленосными осадками перми мощностью 2–7 км. Сложность строения… … Географическая энциклопедия

Печорский угольный бассейн — Печ орский ( угольный) басс ейн … Русский орфографический словарь

Печорский угольный бассейн — вторая (после Донбасса) крупная база коксующихся углей в Европейской части СССР. Расположен на западном склоне Полярного Урала и Пай Хоя, протягиваясь от среднего течения р. Печора на Ю. до Баренцева моря на С. и гряды Чернышева на З., в… … Большая советская энциклопедия

Угольный бассейн — площадь непрерывного или островного распространения угленосных формаций, значительная по размерам или запасам угля. Образование У. б. связано с развитием структур земной коры синеклизы, краевого или унаследованного прогиба и т.п. Обычно У … Большая советская энциклопедия

Угольный бассейн — У этого термина существуют и другие значения, см. Бассейн. Угольный бассейн (угленосный бассейн) крупная площадь (тысячи км²) сплошного или прерывистого развития угленосных отложений (угленосной формации) с пластами (залежами) ископаемого угля… … Википедия

Источник

Тектоническая структура печорского угольного бассейна

Пухонто С.К., Трапезникова Г.В. АООТ “Полярноуралгеология”, Республика Коми, Воркута

Печорский угольный бассейн расположен на крайнем северо-востоке Европейской части России и занимает северную часть Предуральского краевого прогиба. Эта сложно построенная складчатая структура включает Карскую, Коротаихинскую и Косью-Роговскую впадины, разделенные поднятиями Пайхойским, Чернова и Чернышева. Характерной особенностью впадин является большая мощность орогенных формаций (до 6-7 км). При этом значительная часть разреза представлена угленосными отложениями.

В соответствии с характером и условиями осадконакопления, в пределах Печорского бассейна выделяются две структурно-формационные зоны — Лемвинская и Предуральская. Первая отвечает остаточному флишевому трогу, который сформировался на месте глубокого шельфа и континентального склона допермской пассивной окраины Восточно-Европейской платформы.

Предуральская структурно-формационная зона, с которой связана промышленная угленосность Печорского бассейна, отвечает Предуральскому краевому прогибу, сформировавшемуся на месте бывшего карбонатного шельфа Елецкой структурно-формационной зоны.

Субстратом пермских отложений являются морские карбонатные толщи средне-верхнего карбона, на котором они залегают трансгрессивно со значительным стратиграфическим перерывом при видимом согласии на контактах.

В геологическом развитии Печорского угольного бассейна отмечаются три крупных этапа: морской, регрессирующий и континентальный. Пермские отложения представлены, кроме самых нижних горизонтов, преимущественно терригенными осадками. Морская моласса, являющаяся нижней частью пермских отложений, выделяется в юньягинскую серию. Отложения, формировавшиеся в трансгрессивно-регрессивный этап развития краевого прогиба (главная фаза угленакопления), выделяются в воркутскую серию, а формировавшиеся в континентальных условиях — в печорскую.

Отложения воркутской серии характеризуются мощной, ритмично построенной толщей терригенных отложений, накопившихся в краевой и прибрежной зонах эпиконтинентального бассейна. Условия осадконакопления определялись, главным образом, мелкими колебательными движениями на фоне преобладающего погружения области седиментации в пределах краевого прогиба и поднятия области сноса. Этот тектонический режим в сочетании с влажным теплым климатом обусловил развитие мощного угленакопления в позднепермское время. Нижняя часть этой толщи (нижняя моласса) имеет циклическое строение и представлена чередованием морских, лагунно-морских и континентальных фаций. При этом количество лагунно-морских и континентальных фаций уменьшается в западном и юго-западном направлении. Это наиболее угленасыщенная и промышленно-освоенная часть воркутской серии, мощность которой достигает 1200 м. Угольные пласты наиболее продуктивной части разреза (рудницкой подсвиты) имеют большей частью простое строение, являются выдержанными или относительно выдержанными, наименее зольными. Мощность рабочих пластов достигает на отдельных участках 4,0-4,3 м.

Верхняя часть воркутской серии на большей части территории Печорского бассейна слагается, в основном, континентальными отложениями. Единичные лагунно-морские горизонты приурочены к основанию и середине разреза. Наиболее интенсивное угленакопление в это время локализовалось почти целиком в пределах Косью-Роговской и Коротаихинской впадины и в северной части гряды Чернышева. Большие пространства низинной суши, возникшие при регрессии бассейна, и достаточно влажный климат благоприятствовали накоплению огромных масс растительного материала. Поэтому отложения верхней части воркутской серии характеризуются высокой угленосностью, содержат пласты угля мощностью до 8-10 м, но сложного строения, с высокой зольностью и повышенной сернистостью.

С началом третьего периода в формировании Печорского бассейна происходит дальнейшее поднятие Палео-Урала, приведшее к изменению характера седиментации. На территории Предуральского прогиба накапливаются однообразные субконтинентальные угленосные толщи, объединяемые в печорскую серию. Отложения серии характеризуются быстрой фациальной изменчивостью, ясным чередованием мелкой цикличности с крупными и более грубозернистыми циклами. Все условия вполне благоприятствовали накоплению больших масс растительного материала, поэтому во всех районах Печорского бассейна отложения печорской серии содержат пласты угля, часто довольно большой мощности – до 25-30 м (пласты «Роговской», «Неченский», Адзьвинский» и др.). Однако, значительно усложняется морфология пластов, ухудшается качество углей.

Таким образом, угленосность, качество и петрографический состав углей и морфология угольных пластов пермской толщи находятся в прямой зависимости от особенностей развития Печорского бассейна.

Источник

Тектоническое строение Печорского угольного бассейна

Пермская угленосная формация в пределах Печорского бассейна распространена на территории Предуральского краевого прогиба и восточной части Печорской синеклизы. Занимающий основную часть бассейна Предуральский краевой прогиб представляет собой систему впадин, разделенных поперечными поднятиями (рис. 2.8). С юга на север выделяются поднятие Чернышева, Косью-Роговская впадина, поднятие Чернова, Коротаихинская впадина, Пайхойское поднятие и Карская впадина. Западная и восточная границы Предуральского прогиба условны, что связано с их длительной миграцией на территорию Печорской плиты. В современном структурном плане за западную границу прогиба обычно принимают систему разрывов, объединенных В.В. Юдиным в Западно-Чернышевский надвиг и далее на севере (вдоль поднятия Чернова) — Вашуткинско-Талотинский надвиг. Восточная граница прогиба проводится по высокоамплитудному Главному западно-уральскому надвигу, к востоку от которого развиты сильно сжатые линейные высокоамплитудные складки и чешуи Урала, а к западу — менее сжатые брахискладки и дизпликаты внутренней зоны прогиба.

Западнее Предуральского прогиба расположена Печорская синеклиза, в пределах которой угленосные пермские отложения распространены в двух структурах первого порядка: Хорейверской впадине и Варандей-Адзьвинской структурной зоне. В последней находятся Ватьярское и Адзьвинское угольные месторождения, в Хорейверской впадине — Кушшорское месторождение.

К Интинскому углепромышленному району (или южной части Печорского бассейна) относятся угольные месторождения Косью-Роговской впадины и поднятия Чернышева, расположенные южнее реки Усы, а также Кушшорское месторождение в Хорейверской впадине.

По современным представлениям Косью-Роговская впадина является наиболее крупной структурой первого порядка в Предуральском краевом прогибе. На севере и западе она ограничена поднятиями Чернова и Чернышева, на востоке — Уральским кряжем. Региональным Интинско-Хановейским надвигом впадина разделяется на сложно построенную внутреннюю и относительно простую внешнюю зоны (рис. 2.8.).

Во внутренней зоне развиты бескорневые складки и дизпликаты, сорванные взбросо-надвигами. Последние на глубине выполаживаются, переходя в послойные срывы, приуроченные обычно к основанию визейских и нижнепермских отложений. В результате структурные планы по разным поверхностям палеозоя существенно различаются. Сейсморазведкой и бурением установлено, что большинство высокоамплитудных (до 2 км) структур внутренней зоны (в том числе Интинская, Кожымская, Лемвинская складки) почти не проявляются в отложениях среднего палеозоя. Во внутренней зоне Косью-Роговской впадины система надвиговых чешуй протягивается широкой полосой от реки Кожым до меридионального отрезка реки Усы, захватывая различные интервалы разреза и предопределяя резкое отличие структурных планов пермских терригенных и допермских карбонатных отложений. Для антиклинальных структур Инта-Кожымского тектонического узла характерны крутые, переходящие в подвернутое состояние западные и более пологие восточные крылья. Севернее, в пределах Лемвинского поперечного опускания внутренняя зона Косью-Роговской впадины перекрыта Лемвинским аллохтоном. Под пластиной аллохтона эта зона распространена вплоть до габбро-гипербазитовых массивов Полярного Урала. И.В. Запорожцева оценивает ширину надвиговых пластин в 15—70 км, а мощность — до 2—5 км. Под аллохтонными пластинами возможно присутствие крупных поднадвиговых поднятий (валов по И.В. Запорожцевой). Сейсмическими исследованиями подтверждено наличие Лемвинского вала.

Внешняя зона занимает преобладающую часть площади Косью-Роговской впадины. На западе по Восточно-Чернышевскому ретронадвигу она граничит с поднятием Чернышева. Во внешней зоне отмечается большое сходство структурных планов в отложениях среднего и верхнего палеозоя. Четко выделяются структуры второго порядка: Косьгоская депрессия, Кочмесская ступень, Абезьская депрессия, Роговское поднятие и Воркутская ступень. В пределах последних структуры третьего порядка малоамплитудные (до 500—600 м), более или менее изометричные, разноориентированные. Только наиболее крупные Кочмесское и Романъельское поднятия имеют хорошо выраженную брахиантиклинальную форму и вытянуты в северо-восточном направлении (рис. 2.8). Максимальную мощность комплекс пермских терригенных формаций (до 4,5—6,0 км) имеет в центральной части Косьюской и в юго-восточной части Абезьской депрессий.

Из отрицательных структур третьего порядка в южной части Косью-Роговской впадины относительно хорошо изучена только Неченская синклиналь, протянувшаяся на 30—35 км вдоль ее северо-западного борта в пределах Кочмесской ступени. Ширина синклинали 4,0—6,5 км (по выходам пласта Неченского), падение крыльев не превышает 6°. На юго-запад от центриклинального замыкания шарнир синклинали по пласту Неченскому погружается на протяжении изученных 12 км простирания на глубину до 53 м от поверхности пермских пород (130 м от дневной поверхности). Угольный пласт Неченский мощностью 8—12 м залегает в верхней части тальбейской свиты печорской серии в 1420—1440 м выше пласта 11 интинской свиты или в 1250 м от нижней границы печорской серии. В пересечении по реке Б. Сарьюге мощность печорской серии составляет около 1700 м. Следовательно, стратиграфически пласт Неченский залегает примерно в 450 м ниже верхней границы печорской серии и, вероятно, имеет своим продолжением один (или несколько) из пластов, вскрытых в обнажениях реки Б. Сарьюги.

Вся площадь Косью-Роговской впадины, расположенная вне зоны распространения пласта Неченского (или его аналогов), перспективна для выявления промышленно-значимых месторождений, так как здесь в положительных структурах (куполах, поднятиях, брахиантиклиналях) интинская свита с кондиционными угольными пластами залегает на доступной для отработки глубине. В первую очередь это относится к Усть-Кочмесской и Романъельской брахиантиклиналям. Параметрической скважиной 657 на Усть-Кочмесской площади в интинской свите выявлено 9 кондиционных пластов общей мощностью 13,3 м на глубине от 559 до 1004 м. При размерах структуры 25х10 км и амплитуде сводовой части 350 м запасы угля могут превысить 3 млрд. тонн. Еще более значительны размеры Романъельской брахиантиклинали, вытянувшейся в северо-восточном направлении более чем на 30 км при ширине до 7—10 км. На этой структуре пробурено 6 нефтеразведочных скважин. Угольная крошка при бурении отмечалась на глубине от 200 до 1360 м, но угленосность разреза печорской серии и интинской свиты осталась неизученной, так как нефтеразведчики не исследуют пересекаемые их скважинами угольные пласты. Тимано-Печорским отделением ВНИГРИ глубина подошвы интинской свиты на Романъельской структуре определена в 1234—1560 м.

Кроме вышеупомянутых в южной части Косью-Роговской впадины установлены меньшие по размерам более изометричные положительные структуры (рис. 2.9): Кымбожьюская, Западно-Интинская, Неченская, Нижне-Неченская, Поварницкая, Ягьельская и др. Некоторые из них разбурены нефтеразведочными скважинами. Например, на Поварницкой площади определена глубина залегания нижней границы интинской свиты в 780 м (скважина 108—ПВ), 1337 м (скважина 8 — ПВ) на Усть-Кочмесской площади она колеблется от 870 м (скважина 3 — К.Ч) до 1095 м (скважина 6 — КЧ).

Поднятие Чернышева представляет собой сложно построенную веерообразную структуру, сложенную интенсивно дислоцированными палеозойскими отложениями. На юге, в районе верхнего течения реки Б. Сыни оно сочленяется с западной структурной зоной Урала (рис. 2.8.). Далее на север и северо-восток поднятие Чернышева выражено в рельефе и прослеживается по обнажениям палеозойских пород на 300 км до реки Нядсйташор, левого притока реки Адзьвы. На протяжении следующих 60 км (до поднятия Чернова) обнажения отсутствуют, и поднятие Чернышева прослежено здесь но результатам геофизических работ. Ширина поднятия достигает 50 км, в месте пересечения его рекой Усой — 30 км.

Поднятие Чернышева ограничено с северо-запада дугообразным в плане Западно-Чернышевским взбросо-надвигом и с юго-востока встречено падающим Восточно-Чернышевским ретронадвигом. По указанным надвигам известняки силура-карбона поднятия Чернышева контактируют с верхнепермскими отложениями Печорской синеклизы и Косью-Роговской впадины.

Более мелкими нарушениями (продольными дугообразными взбросонадвигами и крутопадающими дизъюнктивами северо-западного простирания) поднятие расчленяется на 5 кулисообразно расположенных блоков (рис. 2.8.): Сынинский, Шарью-Заостренский, Хоседаюский, Тальбейский и Северный. Первые два блока расположены южнее реки Усы. Центральную часть Шарью-Заостренского блока занимает одноименная синклиналь, в ядре которой локализована верхнепермская угленосная толща. Протяженность синклинали около 70 км при ширине до 6 км, глубина по нижнему угольному пласту I (в тальбейской свите) около 1,0 км. Западное крыло крутое (до 80°), восточное крыло — пологое (20—35°). Синклиналь разделена на северный Заостренский и южный Шарьинский участки, из которых относительно изучен лишь первый. В южной части Заостренского участка северо-западное крыло синклинали срезано нарушением со стратиграфической амплитудой до 2,0 км, а в центральной части синклинали аналогичным разрывом срезано юго-восточное крыло. В результате верхнепермские отложения приосевой зоны Шарью-Заостренской синклинали в районах разведочных линий I и II тектонически контактируют с известняками карбона.

Западнее южной части поднятия Чернышева Печорская синеклиза представлена крупной структурой первого порядка — Хорейверской впадиной. Последняя ограничена на западе Колвинским мегавалом, на востоке — валом Сорокина. Расположенное в Хорейверской впадине Кушшорское месторождение в структурном отношении представляет собой узкую антиклинальную складку (4—6 км), вытянутую в северо-восточном направлении примерно на 50 км. Западное крыло антиклинали крутое (до 70°), восточное — пологое (до 20°). Угленосная нерасчлененная печорская серия верхней перми в своде антиклинали выходит под четвертичные отложения на протяжении около 20 км по простиранию структуры, погружаясь далее на северо-востоке и юго-западе под отложения триаса.

От поднятия Чернышева Кушшорская антиклиналь отделяется Среднеадзьвииской синклиналью. Последняя на севере в разрезе у деревни Адзьва имеет ширину 13 км, глубину до 1,8 км по нижним угольным пластам и крутое (до 70—90°) юго-восточное крыло. На границе с поднятием Чернышева Средне-Адзьвинская синклиналь срезается крупным нарушением с амплитудой 1,5—6,0 км, и через 21 км в разрезе у деревни Меркуши от нее сохраняется только северо-западное крыло протяженностью 5 км вкрест простирания (по верхнему пласту 24). Еще далее на юго-запад на 15—20 км этим же дизъюнктивом срезается и Кушшорская антиклиналь.

В заключение отметим, что весь допермский комплекс Печорского Приуралья (ордовик, силур, девон, карбон) заполняет длительно развивавшийся на краю Русской платформы перикратонный прогиб, на месте которого заложился в пермском периоде и краевой прогиб. Формирование Предуральского краевого прогиба связывается с эпохой замыкания и общего поднятия Уральской геосинклинали на рубеже карбона и перми и продолжалось в течение всего пермского периода. Обнаруживается, что краевой прогиб унаследовал тектонические формы перикратонного прогиба.

Источник