Таблица полезные ископаемые крупнейшие бассейны страны

ПОНЯТИЕ О ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ (ОКРУЖАЮЩЕЙ) СРЕДЕ

Понятия “природа” и “географическая среда” принципиально сходные. Однако первое из них более широкое. Географическая среда возникла в результате длительной эволюции географической оболочки под влиянием антропогенного воздействия, создания так называемой “вторичной природы”, т. е. городов, заводов, полей, каналов, транспортных магистралей и др.

Географической средой называется та часть земной природы, с которой человеческое общество непосредственно взаимодействует в своей жизни и производственной деятельности на данном этапе исторического развития.

Географическая среда – необходимое условие жизни и деятельности общества. Она служит средой его обитания, важнейшим источником ресурсов, оказывает большое влияние на духовный мир людей, на их здоровье и настроение.

Тем не менее, при оценке роли географической среды в жизни общества нередко допускались и допускаются ошибки двух видов: преувеличение этой роли и, напротив, недооценка ее.

Преувеличение роли географической среды называется географическим детерминизмом или, по Н. Н. Баранскому, географическим фатализмом. В наиболее чистом виде он проявлялся в XVIII-XIX вв., но и в первой половине XX в. влияние его сказывалось на географических школах Франции, Германии, России, США. В наши дни географический фатализм обычно встречается в более завуалированных формах.

Недооценку же роли географической среды Н. Н. Баранский назвал географическим нигилизмом. Пожалуй, такая недооценка была особенно характерна для Советского Союза.

В последнее время наряду с понятием о географической среде в научный обиход вошло также понятие об окружающей среде. Под окружающей средой понимают всю среду обитания и производственной деятельности человеческого общества, весь окружающий человека материальный мир, включая и природную, и антропогенную среду. В тех же случаях, когда имеется в виду только природная среда, правильнее говорить об окружающей природной среде.

“ОБМЕН ВЕЩЕСТВ” МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ПРИРОДОЙ

Вся история человеческого общества – это история взаимодействия его с природой, с географической средой. В ходе этого взаимодействия, при котором активной силой всегда выступает общество, между ними, по выражению К. Маркса, происходит постоянный “обмен веществ”, имеющий сложный и во многом противоречивый характер.

В XX в. во взаимодействии природы и общества наступил качественно новый этап. “Давление” общества на природу резко возросло. Превращение природных ландшафтов в антропогенные – городские, горнопромышленные, сельскохозяйственные, лесохозяйственные, рекреационные – чрезвычайно ускорилось, распространяясь на все новые пространства.

По подсчетам ученых-географов Московского университета, ныне антропогенные ландшафты занимают более 60% земной суши. В том числе примерно на 20% ее территории они преобразованы коренным образом: это города и селения, поля и сады, дороги и горные выработки, саженые леса и зоны отдыха.

В России доля незатронутых активной хозяйственной деятельностью земель во всей территории страны составляет, по разным оценкам, от 50 до 60%. Это означает, что по общей площади “диких” земель она занимает 1-е место в мире, опережая Канаду, Австралию, Китай и Бразилию.

Со временем общество стало изымать из природы все больше ее ресурсов и одновременно возвращать в природу все более многочисленные отходы своей деятельности. Так возникли две взаимосвязанные проблемы: 1) рационального использования природных ресурсов, 2) охраны окружающей среды от загрязнения.

ПОНЯТИЕ О РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТИ

Географическая оболочка Земли обладает огромными и разнообразными природными ресурсами.

Однако запасы разных их видов далеко не одинаковы, да и распределены они неравномерно. В результате отдельные районы, страны, регионы, даже материки имеют различную ресурсообеспеченность.

Ресурсообеспеченность – это соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их использования. Она выражается количеством лет, на которые должно хватить данного ресурса (минеральные), либо его запасами из расчета на душу населения (лесные, водные и др.).

Конечно, на показатель ресурсеобеспеченности прежде всего влияет богатство или бедность территории природными ресурсами. Но поскольку ресурсообеспеченность зависит и от масштабов их извлечения (потребления), это понятие является не природным, а социально-экономическим.

По расчетам ученых, мировые общегеологические запасы минерального топлива превышают 12,5 трлн. т условного топлива. Это значит, что при современном уровне добычи их может хватить более чем на 1000 лет! Однако если учитывать запасы, доступные для извлечения (в том числе с учетом их размещения), а также постоянный рост потребления, такая обеспеченность сократится в несколько раз.

Ясно, что в долговременной перспективе уровень обеспеченности зависит от того, к какому классу природных ресурсов относится тот или иной их вид – к исчерпаемым (невозобновимым и возобновимым) или к неисчерпаемым ресурсам.

Далеко не одинаковы запасы отдельных видов природных ресурсов в разных странах мира. Лишь несколько государств обладают практически всеми известными природными ресурсами – территориальными, минеральными, лесными, водными, земельными и т.д. Среди них – Россия, США, Китай. Несколько уступают им, но также высоко обеспечены ресурсами страны Бразилия, Индия, Австралия.

Многие государства мира обладают запасами мирового значения одного или нескольких видов ресурсов. Например, страны Ближнего и Среднего Востока выделяются значительными запасами нефти и газа; Чили, Заир, Замбия – запасами меди, Марокко и Науру славятся фосфоритами и т.д.

В наши дни используется более 200 различных видов минеральных ресурсов.

Почти все минеральные ресурсы относятся к категории невозобновимых, а “аппетиты” человечества все время растут. Да и мировые запасы отдельных их видов далеко не одинаковы.

Распространение полезных ископаемых в земной коре подчиняется геологическим (тектоническим) закономерностям.

Топливные полезные ископаемые имеют осадочное происхождение и обычно сопутствуют чехлу древних платформ и их внутренним и краевым прогибам.

На земном шаре известно более 3,6 тыс. угольных бассейнов и месторождений, которые в совокупности занимают 15% территории земной суши. Угольные бассейны одного геологического возраста нередко образуют пояса угленакопления, протягивающиеся на тысячи километров.

МИРОВЫЕ ТОПЛИВНЫЕ РЕСУРСЫ

Мировые угольные ресурсы оцениваются так:

Общие – 14, 810 трлн т в 75 странах мира.

Разведанные запасы – 1,25 трлн. т. (8% от общегеологических).

Каменный уголь – 60%

Бурый – 40%.

Более 90% разведанных запасов сосредоточено в Северном полушарии (к северу от 300 с.ш.). Большая часть, как общих, так и разведанных запасов сосредоточено в экономически развитых странах. Из развивающихся стран значительными запасами обладают только Индия, Ботсвана, а также Китай.

10 крупнейших бассейнов (по общим ресурсам): Тунгусский, Ленский, Канско-Ачинский, Кузнецкий, Рурский, Аппалачский, Печорский, Таймырский, Западный, Донецкий.

При оценке общегеологических ресурсов можно указать на то, что на Азию (в основном благодаря Ленскому, Тунгусскому, Таймырскому, Кузнецкому и Канско-Ачинскому бассейнам России) приходится 8,1 трлн т, на Америку – 4,3, на Европу – 1,3, на Австралию и Океанию- 0,8 и на Африку – 0,3 трлн т. Но чаще оперируют данными о разведанных ресурсах.

Таблица 1. Распределение мировых разведанных угольных ресурсов по крупным регионам

| Мир, регионы | Ресурсы, млрд. т |

| Весь мир СНГ Зарубежная Европа Зарубежная Азия Африка Северная Америка Латинская Америка Австралия и Океания | 1400 280 255 160 75 520 20 90 |

Таблица 2. Первые десять стран по разведанным ресурсам угля

| Страна | Ресурсы, млрд. т | Страна | Ресурсы, млрд. т |

| США | 445 | ФРГ | 106 |

| Китай | 296 | Украина | 47 |

| Россия | 202 | Великобритания | 45 |

| ЮАР | 116 | Индия | 78 |

| Австралия | 116 | Казахстан | 34 |

В отличие от общегеологических, по размерам разведанных угольных ресурсов мировое первенство принадлежит Северной Америке (главную роль при этом играют Аппалачский и Западный бассейны США). Из всех мировых разведанных запасов, во-первых, на США, Китай и Россию приходится почти 3/4 угольных ресурсов и, во-вторых, что в составе “первой десятки” резко преобладают экономически развитые страны. Всего же в этих странах сосредоточено 80% общемировых разведанных ресурсов угля.

Нефтегазоносных бассейнов разведано более 600, разрабатывается 450, а общее число нефтяных месторождений достигает 50 тыс. Основные запасы находятся в северном полушарии, преимущественно в отложениях мезозоя. Главная часть этих запасов также сконцентрирована в относительно небольшом числе крупнейших бассейнов.

Таблица

3.

Мировые запасы некоторых видов полезных

ископаемых

Виды

полезных ископаемых

В

том числе разведанные запасы

Источник

Глава 2. География мировых природных ресурсов

Под природными ресурсами понимают компоненты окружающей природной среды, используемые в процессе общественного производства для удовлетворения материальных и культурных потребностей общества. В более узкой трактовке — это тела и силы природы, которые в процессе производства извлекают из нее (например, полезные ископаемые, гидроресурсы).

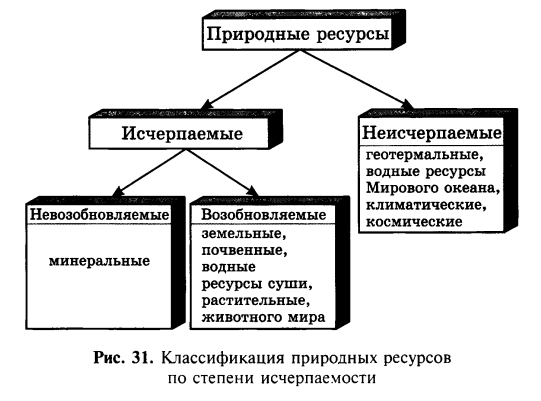

Классификаций природных ресурсов существует довольно много, но наиболее важны три из них.

Во-первых, это классификация природных ресурсов по природному источнику их происхождения, или генезису, в соответствии с которой их подразделяют на ресурсы литосферы (минеральные, земельные, почвенные), гидросферы (воды суши и Мирового океана, энергия рек, приливов и отливов), атмосферы (климатические, ветровые), биосферы (растительного и животного мира).

Во-вторых, это классификация природных ресурсов по их возможному использованию в хозяйственной деятельности человека. В данном случае речь идет о ресурсах для промышленного производства (минеральные, водные, лесные и др.), для сельскохозяйственного производства (агроклиматические, земельные, почвенные, водные и др.), для транспорта, для рекреации и туризма и т. д. Их можно рассматривать и более дробно — например, как ресурсы для топливно-энергетической промышленности, для металлургии, химической, лесной, текстильной промышленности, для строительства.

В-третьих, это классификация природных ресурсов по степени их исчерпаемости (рис. 31).

В данном случае они подразделяются на две большие группы — исчерпаемых и неисчерпаемых ресурсов. В группе исчерпаемых ресурсов в свою очередь выделяют невоз- обновляемые ресурсы, хозяйственная эксплуатация которых в конечном счете может привести к их истощению и даже исчерпанию, и возобновляемые ресурсы, находящиеся в пределах биосферного круговорота веществ и способные к самовосстановлению.

Ресурсообеспеченность — это соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их использования. Она выражается количеством лет, на которые должно хватить данного ресурса, либо его запасами из расчета на душу населения.

Минеральные ресурсы принято подразделять на:

Топливные полезные ископаемые имеют особенно большое значение. К ним относятся уголь , нефть и природный газ, мировые запасы которых показаны в таблице 15.

Таблица 15

Мировые запасы топливных полезных ископаемых

| Виды полезных ископаемых | Единица измерения | Общегеологические запасы | В том числе разведанные запасы |

| Уголь | млрд т | 4000 | 1000 |

| Нефть | млрд т | 500 | 190 |

| Природный газ | трлн м 3 | 400 | 175 |

В первую пятерку стран по разведанным запасам угля входят США, Россия, Китай, Индия и Австралия.

Нефтегазоносных бассейнов известно более 600, а общее число нефтяных месторождений достигает 50 тыс. Основные запасы находятся в Северном полушарии, преимущественно в отложениях мезозоя. Главная часть этих запасов также сконцентрирована в относительно небольшом числе крупнейших бассейнов. По количеству нефтеносных бассейнов-гигантов и запасам особо выделяются районы Персидского залива и северной части Западной Сибири. По разведанным запасам нефти особо выделяются Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт и Россия, природного газа — Россия, Иран, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.

При современном уровне добычи мировых разведанных запасов угля должно хватить примерно на 160 лет, нефтяных — на 50 и газовых — на 60 лет.

Рудные полезные ископаемые обычно сопутствуют фундаментам и выступам (щитам) древних платформ, а также складчатым областям. В таких областях они нередко образуют огромные по протяженности рудные (металлогенические) пояса, связанные своим происхождением с глубинными разломами в земной коре. Территории подобных поясов (Альпийско-Гималайского, Тихоокеанского) служат сырьевыми базами горнодобывающей и металлургической промышленности, зачастую определяя хозяйственную специализацию отдельных районов и даже целых стран.

Разведанные запасы железных руд в мире оценивают в 165, бокситов — в 20 млрд т. По железным рудам в составе первой пятерки стран входят Россия, Бразилия, Австралия, Украина и Китай, по бокситам — Гвинея, Австралия, Бразилия, Ямайка, Индия.

Широкое распространение имеют и нерудные полезные ископаемые (фосфориты, калийная и поваренная соль, сера и др.), месторождения которых встречаются как в платформенных, так и в складчатых областях.

Для хозяйственного освоения наиболее выгодны территориальные сочетания (скопления) полезных ископаемых, которые облегчают комплексную переработку сырья, формирование крупных территориально-производственных комплексов. Научная концепция таких сочетаний, выдвинутая учеными-географами, имеет большое практическое значение.

При знакомстве с земельными ресурсамиосновополагающим является понятие о земельном фонде. Чтобы получить представление о размерах земельного фонда нашей планеты, нужно из общей площади земной суши (149 млн км 2 , или 14,9 млрд га) вычесть площадь Антарктиды и Гренландии. Полученные в результате 134 млн км 2 , или 13,4 млрд га, и составляют общий земельный фонд. Этот огромный ресурс, можно сказать, вселяет большие надежды. Однако знакомство со структурой земельного фонда приводит к несколько иным выводам. Оказывается, что первое место занимают малопродуктивные и непродуктивные земли, полностью или частично непригодные для жизни и хозяйственной деятельности людей. На втором месте — леса и кустарники и только на третьем и четвертом — сельскохозяйственные земли, занимающие лишь 1/3 общего земельного фонда. В том числе на обрабатываемые, в основном пахотные, земли, которые дают почти 9/10 всех необходимых людям продуктов питания, приходится только 11 %.

На региональном уровне все эти показатели могут сильно различаться. Доля обрабатываемых земель оказывается значительно выше среднемировой в зарубежной Европе и зарубежной Азии, доля лугов и пастбищ — в Австралии и Африке, доля лесов — в Южной Америке и СНГ, а доля малопродуктивных и непродуктивных земель — в зарубежной Азии, Северной Америке, Африке и СНГ Разумеется, что между отдельными странами различий еще больше. Например, в Бангладеш, Украине, Молдове, Индии, Дании и Венгрии доля пашни в земельном фонде превышает 50 %, а в Ливии и Монголии составляет всего 1 %. Зато в Монголии 75 % земель занято пастбищами, а в Ливии, расположенной в основном в пределах пустыни Сахара, свыше 90 % земель относятся к малопродуктивным и непродуктивным. С отдельными странами, обладающими наибольшими площадями пахотных земель, вы можете познакомиться с помощью таблицы 16.

Таблица 16

Первые пять стран по размерам площади пашни

| Страна | Площадь пашни | ||

| млн га | в % к земельному фонду | ||

| 1 | США | 176 | 19 |

| 2 | Индия | 161 | 54 |

| 3 | Китай | 137 | 15 |

| 4 | Россия | 124 | 7,5 |

| 5 | Бразилия | 58 | 7 |

С одной стороны, на протяжении тысячелетий человечество ведет упорную борьбу за расширение земель, пригодных для жизни и сельскохозяйственного использования. Только в течение XX в. степень распаханности земной суши увеличилась вдвое. При этом наибольшими масштабами освоения целинных земель выделялись бывший Советский Союз, США, Канада, Китай, Бразилия. А малоземельные, но густонаселенные страны (Нидерланды, Япония и др.) повели активное наступление на прибрежные участки морей.

С другой стороны, все время происходил, а во второй половине XX в. ускорился процесс деградации земельных (почвенных) ресурсов. Ныне в мире высокой и умеренной деградации подвержены уже 2/3 всех пахотных земель. Главной причиной такой деградации служит развитие эрозии, вследствие которой из сельскохозяйственного оборота ежегодно выпадает 6—7 млн га земель. Что же касается обширного аридного пояса, то здесь главной причиной деградации земель, поистине ее «пожирателем», стало антропогенное опустынивание, которое уже охватило около 10 млн км 2 , что сравнимо с территорией таких стран-гигантов, как Канада, Китай или США. В условиях антропогенного опустынивания живет более 1 млрд человек примерно в 100 странах мира.

Исследователи считают, что в последнее время процесс деградации земельных ресурсов стал происходить быстрее, чем процесс их наращивания. Поэтому показатели обеспеченности ими начали уменьшаться. Тем более что они рассчитываются на душу населения, а оно-то все время возрастает! Однако при всей важности показателя удельной землеобеспеченности еще важнее показатель обеспеченности наиболее ценными пахотными землями. Во всем мире он уже снизился с 0,5 га в середине XX в. до 0,2 га в начале XXI в. Наиболее благополучно в этом отношении выглядят Австралия (2,6 га), страны СНГ (0,8 га), Северная Америка (0,6 га), а самые низкие показатели у Восточной Азии (0,1 га), Южной Азии и Западной Европы 15-17С9 (0,2 га). Из отдельных стран (помимо Австралии) впереди Казахстан и Канада (1,5 га), Россия, Украина и США (0,6—0,8 га), а в самом конце списка оказываются Нидерланды, Япония, Египет, Вьетнам, Бангладеш, Китай с показателями от 0,03 до 0,07 га на человека.

В такой ситуации многие страны, особенно самые малоземельные, предпринимают решительные меры по охране и восстановлению своих земельных (почвенных) ресурсов — рекультивацию, мелиорацию и др. А приморские страны пытаются также увеличить их за счет осушения акваторий. Под эгидой ООНпредпринимаются важные меры по борьбе с опустыниванием. Тем не менее, согласно прогнозам, в развивающихся странах обеспечение пахотными угодьями из расчета на душу в 2015 г. составит 0,17, а в 2050 г. — 0,08 га.

Еще сравнительно недавно вода, как и воздух, считалась одним из бесплатных даров природы, только в районах искусственного орошения она всегда имела высокую цену. В последнее время отношение к водным ресурсам суши изменилось. Это объясняется тем, что ресурсы пресной воды составляют лишь 2,6 % общего объема гидросферы. В абсолютном исчислении это огромная величина 35 млн м 3 , которая намного превышает нынешние потребности человечества. Однако подавляющая часть пресных вод как бы законсервирована в ледниках Антарктиды, Гренландии, во льдах Арктики, в горных ледниках и образует своего рода «неприкосновенный запас», пока еще недоступный для использования.

Главным источником удовлетворения потребностей человечества в пресной воде были и остаются речные (русловые) воды, определяющие «водный паек» планеты — примерно 48 тыс. км 3 . Он не так уж значителен, особенно с учетом того, что реально можно использовать 1/2 этого количества. Потребление же пресной воды неуклонно растет и уже достигло 6 тыс. км3 в год. К тому же главный потребитель ее — сельское хозяйство, где очень велик безвозвратный расход воды, особенно на орошение. Подобный рост потребления при неизменных ресурсах речного стока создает реальную угрозу возникновения дефицита пресной воды.

Но ресурсы пресной воды на Земле распространены крайне неравномерно, существует два хорошо выраженных пояса достаточного и избыточного увлажнения. Первый из них находится в пределах умеренного и субтропического климатических поясов Северного полушария и включает Канаду, США, страны Северной Европы, Россию. Вместе с тем страны зарубежной Европы, находящиеся в этом поясе, уже испытывают недостаток пресной воды. Второй пояс протягивается в пределах экваториального и тропического климатических поясов, преимущественно в Южном полушарии. Именно в пределах этих двух поясов находятся страны, наиболее обеспеченные ресурсами речного стока (табл. 17).

Первые пять стран мира по размерам ресурсов речного стока

| Страна | Ресурсы, км 3 | |

| 1 | Бразилия | 8230 |

| 2 | Россия | 4510 |

| 3 | США | 3070 |

| 4 | Канада | 2800 |

| 5 | Китай | 2830 |

Существует несколько путей решения водной проблемы человечества. Главный из них — уменьшение во- доемкости производственных процессов и сокращение безвозвратных потерь воды. Большое значение для решения водной проблемы имеет сооружение водохранилищ, регулирующих речной сток. Всего в мире создано более 60 тыс. водохранилищ, общий объем которых (6,6 тыс. км 3 ) в 3,5 раза превосходит единовременный объем воды во всех реках Земного шара. Вместе взятые, они занимают площадь 400 тыс. км 2 , что в 10 раз превышает площадь Азовского моря. По числу крупных водохранилищ выделяются США, Канада, Россия, некоторые страны Африки и Латинской Америки.

Мировые лесные ресурсы характеризуются двумя главными показателями: размерами лесной площади (4,1 млрд га) и запасами древесины на корню (330 млрд м 3 ), которые благодаря постоянному приросту ежегодно увеличиваются на 5,5 млрд м 3 . Казалось бы, что в этих условиях об угрозе дефицита лесных ресурсовговорить преждевременно. Но это совсем не так.

Древесина издавна широко использовалась как строительный и поделочный материал; тем более это относится к нашему времени. И в наши дни растет спрос на дрова, и не менее 1/2 всей заготавливаемой в мире древесины идет на эти цели. Наконец, в течение тысячелетий — начиная с неолита, когда возникло земледелие, — леса сводились под пашню и плантации. Только за последние двести лет лесистость земной суши уменьшилась вдвое, и обезлесение приобрело угрожающие масштабы. Площадь лесов в мире ежегодно уменьшается на 20 млн га, или на 0,5 %.

Леса мира образуют два огромных по протяженности пояса — северный и южный.

Россия — 810 млн га Китай — 195 млн га

Бразилия — 580 млн га Австралия — 165 млн га

Канада — 310 млн га ДР Конго 135 млн га

США — 305 млн га Индонезия 116 млн га

Но состояние лесов в этих двух поясах не одинаковое. Несмотря на интенсивную эксплуатацию, благодаря работам по лесовосстановлению и лесоразведению (в США, Канаде, Финляндии, Швеции) общая площадь лесов северного пояса не уменьшается. Леса же южного пояса стали привлекать внимание только в середине XX в., когда в больших масштабах начался экспорт тропической древесины в Европу, Японию, США. По мере быстрого роста населения стало расти и потребление древесины в качестве местного топлива, а ведь в странах Тропической Африки зачастую до 9/10 жителей пользуются только дровами. В результате страны южного лесного пояса ежегодно теряют более 10 млн га лесных земель, т. е. каждый час — примерно 120 га. Быстрее всего их сокращение происходит в Африке, где исчезло уже более 50 % площадей тропического леса, и в Латинской Америке (30 %). А из отдельных стран в качестве «передовиков» здесь выступают Бразилия и Индонезия. Как полагают многие географы, к середине XXI в. влажные тропические леса могут быть полностью уничтожены.

Большие работы по сохранению тропических лесов начаты под руководством ООН, но пока они не принесли желаемых результатов. Поэтому меры по рациональному использованию лесных ресурсов продолжают оставаться крайне актуальными.

Мировой океан — это настоящая кладовая различных природных богатств, которыми располагает планета Земля.

Ресурсы Мирового океана можно подразделить на:

Говоря о водах Мирового океана, нужно помнить, что они сами по себе имеют немалое хозяйственное значение, поскольку в растворенном виде содержат около ста химических элементов. Больше всего в этой воде натрия и хлора. Но из нее получают также магний, бром, йод, калий, водород, кислород и другие элементы.

Минеральные ресурсы Мирового океана — это геологические ресурсы сырья и топлива, залегающие на океанском дне или в его недрах. Их обычно подразделяют на ресурсы зоны континентального шельфа, зоны материкового склона и зоны глубоководного ложа океана. Главную роль среди них играют ресурсы континентального шельфа, особенно нефть и природный газ. Наиболее богат ресурсами углеводородов шельф Атлантического океана, где они уже разведаны во многих акваториях. Наиболее важны три из них: Карибское море и Мексиканский залив в Центральной Америке, Гвинейский залив в Западной Африке и Северное море в северозападной части Европы. В Индийском океане главные морские месторождения сосредоточены в Персидском заливе. В Тихом океане нефть и газ известны у берегов Азии, Северной и Южной Америки, Австралии, а в Северном Ледовитом океане — у берегов Аляски, Канады и России (Баренцево и Карское моря). В последнее время в перечень главных нефтегазовых акваторий вошло и Каспийское море. Кроме нефти и газа, с шельфом Мирового океана связаны месторождения многих твердых полезных ископаемых. А основным богатством зоны глубоководного ложа океана считаются железомар- ганцевые конкреции, общие ресурсы которых оценивают от 2—3 до 20 трлн т.

Энергетические ресурсы Мирового океана так же неисчерпаемы, как и его водные ресурсы. Основные их виды — энергия приливов, волн, температурного градиента и океанических течений. Пока еще они в основном относятся к потенциальным ресурсам, но использование их уже начато. Построены первые приливные электростанции (ПЭС). Приливную энергию можно эффективно использовать только в тех местах, где высота прилива превышает 5 м, а их на всем Земном шаре примерно 25—30.

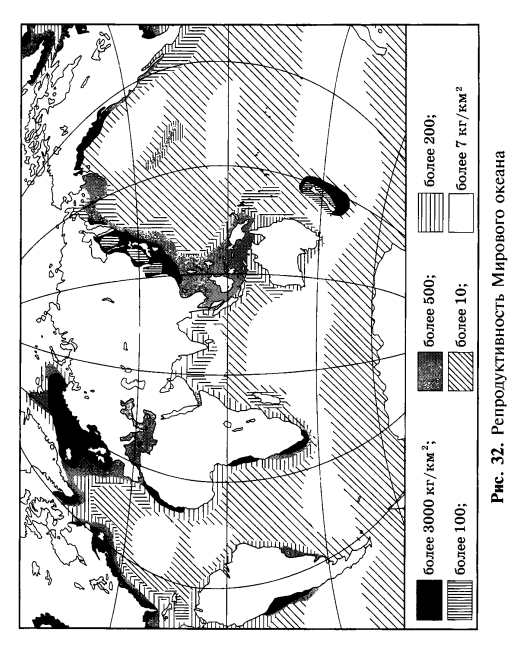

Биологические ресурсы Мирового океана, как и ресурсы суши, отличаются большой неравномерностью распространения. Первое место по объему и разнообразию биомассы занимает самый большой по размерам акватории Тихий океан. Фактически в нем обитают все виды животных, населяющих Мировой океан. Биоресурсы Атлантического океана также очень богаты и разнообразны. Далее следуют Индийский и Северный Ледовитый океаны. Но это лишь самый общий подход. Развивая его, укажем на то, что в акватории Мирового океана можно выделить области с самой разной биологической продуктивностью. Вполне естественно, что для хозяйственной деятельности наибольший интерес представляют самые высокопродуктивные акватории, которые В. И. Вернадский назвал сгущениями жизни. Главные из них находятся в умеренном, а отчасти в субарктическом поясах Северного полушария (рис. 32).

Рекреационные ресурсы служат как бы основой рекреации и тесно связанного с ней туризма. В рекреационной географии различают четыре основных типа рекреационного использования территории. Во-первых, это рекреационно-лечебный тип, при котором используются лечебные воды, грязи, комфортные условия климата. Во-вторых, это рекреационно-оздоровительный тип с использованием пляжей морей, рек, озер, водохранилищ, лесов, парков. В-третьих, это рекреационно-спортивный тип, включающий горнолыжный, парусный спорт, альпинизм. В-четвертых, это рекреационно-познавательный тип, основанный на достопримечательных природных и культурных объектах и ландшафтах.

При другом подходе все рекреационные ресурсы можно объединить в два больших класса.

Первый из них образуют природно-рекреационные ресурсы, к числу которых принято относить морские побережья, берега рек и озер, горы и холмы, леса, выходы минеральных источников, лечебных грязей. Здесь отдыхающие и туристы находят природное разнообразие, живописность и привлекательность ландшафтов, богатство растительности, радующий глаз рельеф, целительный климат. Второй класс образуют культурно-исторические достопримечательности — памятники истории, археологии, градостроительства, архитектуры, литературы и искусства, которые служат главной предпосылкой организации культурно-познавательной рекреации и тоже во многом определяют направление рекреационных потоков людей.

Наибольший интерес у отдыхающих туристов вызывают такие страны, которые обладают сочетанием природных и культурно-исторических достопримечательностей, например Италия, Испания, Франция, Швейцария, Болгария, Египет, Мексика. То же относится и к отдельным районам многих стран, которые уже давно специализируются на рекреации и туризме.

Здесь вполне уместно сказать и о Всемирном наследии человечества. Это понятие существует с 1972 г., когда ЮНЕСКО приняло Конвенцию о Всемирном природном и культурном наследии. Список объектов этого наследия, который пополняется каждый год, в начале 2010 г. включал уже 890 объектов в 148 странах (в России их 23). Сведения о том, как эти объекты распределяются по крупным регионам мира, содержатся в таблице 18.

Таблица 18

Распределение объектов Всемирного наследия по крупным регионам мира, на начало 2010 г.

| Регионы | Количество объектов | Их доля в общем количестве, % |

| 1. СНГ | 48 | 5,4 |

| 2. Зарубежная Европа | 350 | 39,3 |

| 3. Зарубежная Азия | 196 | 22,1 |

| 4. Африка | 117 | 13,1 |

| 5. Северная Америка | 33 | 3,7 |

| 6. Латинская Америка | 121 | 13,6 |

| 7. Австралия и Океания | 25 | 2,8 |

| ВСЕГО В МИРЕ | 890 | 100,0 |

Вопросы и задания для подготовки к экзамену

1. Охарактеризуйте существующие классификации природных ресурсов.

2. Дайте количественную оценку мировых топливных и рудных ресурсов.

3. Объясните основные закономерности размещения топливных и рудных ресурсов.

4. Расскажите о размерах и структуре мирового земельного фонда.

5. Назовите причины деградации земельных (почвенных) ресурсов мира.

6. Дайте количественную характеристику водных ресурсов суши и «водного пайка» планеты.

7. Охарактеризуйте географические аспекты распределения водных ресурсов суши по Земному шару.

8. Расскажите о мировом лесном фонде и двух лесных поясах Земли.

9. Охарактеризуйте размещение нефтяных и газовых ресурсов на континентальном шельфе Мирового океана.

10. Дайте оценку энергетических и биологических ресурсов Мирового океана.

11. Дайте краткую характеристику рекреационных ресурсов. На какие типы и классы они подразделяются?

Источник