Административное устройство, природа и ресурсы / Подземные воды

Территория Республики Мордовия расположена в юго-западной части Волго-Сурского и северо-западной периферии Приволжско-Хоперского артезианских бассейнов.

Воды четвертичных отложений

К четвертичным отложениям приурочены воды, связанные с породами различного генезиса. Наибольшую значимость для водопотребителей имеют современно-среднечетвертичный аллювиальный водоносный и флювиогляциальный водоносный горизонты (комплексы).

Водоносный (локально-слабоводоносный) нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (комплекс) приурочен к долинному комплексу. Водовмещающими отложениями повсеместно являются пески разнозернистые. Мощность обводненных пород составляет 10–22 м. Подстилающим водоупором обычно служат нижнемеловые и юрские глинистые отложения. Воды обычно безнапорные. Глубина их залегания до 17 м. Дебиты родников изменяются до 0,5 л/с. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, происходит питание горизонта паводковыми водами. Разгружаются грунтовые воды в гидрографическую сеть. Химический состав вод гидрокарбонатно-сульфатный кальциево-натриевый и магниево-кальциевый. Минерализация до 0,9 г/дм 3 . Воды используются населением посредством обустройства колодцев и родников.

Водоносный (локально-слабоводоносный) флювиогляциальный горизонт. Водовмещающими породами являются пески кварцевые, в основном мелкозернистые, реже среднезернистые, хорошо отсортированные. Общая мощность отложений до 7,6 м, в отдельных случаях – 12,5 м. Глубина залегания водоносного горизонта до 6,0 м. На большей части площади распространения водоносный горизонт залегает первым от поверхности и является безнапорным со свободной поверхностью грунтовых вод. Водообильность горизонта слабая, расходы родников составляют до 0,55 л/с. Коэффициент фильтрации песков 0,45 м/сут. Воды горизонта по химическому составу гидрокарбонатно-кальциевые, в единичных случаях сульфатно-натриевые, пресные, величина минерализации колеблется от 0,48 до 0,65 г/дм 3 . Воды мягкие и умеренно жесткие, общая жесткость 0,76–5,75 мг-экв/л. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в овражно-балочную сеть. Водоносный горизонт используется местным населением в хозяйственно-бытовых целях.

Воды палеогеновых и верхнемеловых отложений

Подземные воды распространены в южной и юго-восточной частях республики. Наибольшее хозяйственное значение имеют следующие водоносные горизонты (комплексы).

Водоносный (слабоводоносный) сызранский терригенный комплекс (горизонт). Чаще всего воды заключены в толще песков, трещиноватых опок, песчаников, опоковидных песчаников. Водообильность неравномерна. Родники в верховьях ручьев и рек имеют дебиты около 3 л/с. Воды отличаются мягкостью и пониженной минерализацией, общая жесткость 3,6 мг-экв/л, сухой остаток 330 мг/л.

Водоносная (слабоводоносная) верхнемеловая карбонатная серия. Водовмещающими породами комплекса являются трещиноватые мел и мелоподобный мергель. Воды безнапорные трещинно-жильные, залегают на глубине до 25,5 м. Дебиты родников 1,0–2,5 л/с. Воды имеют невысокую минерализацию и мягкость, сухой остаток равен 137 г/дм 3 . Воды обладают хорошим питьевым качеством, но в силу ограниченности распространения и невысокого дебита могут быть использованы для водоснабжения небольших водопотребителей.

Воды нижнемеловых и юрских отложений

В разрезе нижнемеловых и юрских отложений, широко распространенных в пределах республики, зафиксировано несколько водоносных и слабоводоносных горизонтов.

Водоносный (слабоводоносный) нижнемеловой терригенный комплекс. Водосодержащими породами являются трещиноватые опоки, песчаники и мелкозернистые пески, залегающие в толщах глин в виде слоев. Глубина залегания подземных вод до 20 м. Воды комплекса обладают небольшим и непостоянным дебитом. Подземные воды мягкие, слабоминерализованные, гидрокарбонатные натриевые, вполне пригодные для мелкого водоснабжения. Основным источником питания подземных вод являются атмосферные осадки.

Водоносный (слабоводоносный) юрский терригенный комплекс. Воды приурочены к тонко- и мелкозернистым пескам, песчаным глинам и к прослойкам мергелей. Глубина залегания водовмещающих пород от 6,8 до 208,5 м. Дебит горизонтов незначителен, что связано со слабой водоотдачей вмещающих пород. Используются для хозяйственно-бытовых нужд мелкими водопотребителями посредством эксплуатации срубовых колодцев в северо-западной части республики.

Воды пермских и каменноугольных отложений

Водосодержащая толща пермских и каменноугольных отложений объединяется в самостоятельный раздел в силу литологической особенности водоносных пород. Они представлены карбонатными породами – известняками, доломитами трещиноватыми, кавернозными.

Водоносный каменноугольно-пермский карбонатный комплекс является основным источником для крупного централизованного водоснабжения. Формирование подземных вод происходит главным образом за счет инфильтрации атмосферных осадков в местах выходов на дневную поверхность карбонатных отложений. К таким условиям относится южная часть Алатырского поднятия в северо-западной части республики, присклоновая часть Окско-Цнинского вала, расположенного западнее Мордовии, и отдельные участки сурско-мокшинских поднятий в пределах бассейна р. Иссы. В центральной части республики воды вскрываются на глубине 50–100 м, в юго-восточной – 150–200 м.

В западной и центральной Мордовии воды имеют пониженную минерализацию с содержанием сухого остатка до 0,5 г/дм3 и общую жесткость от 1,0 до 15,0 мг-экв/л при преобладании карбонатов. По характеру минерализации воды имеют гидрокарбонатный кальциево-магниевый, гидрокарбонатно-сульфатный магниево-кальциевый состав. В восточной части Мордовии воды имеют повышенную минерализацию с содержанием сухого остатка от 1,0 до 3,0 г/дм 3 , общую жесткость до 30 мг-экв/л и хлоридно-сульфатный натриевый состав.

Водоносный (слабоводоносный) нижнекаменноугольный терригенно-карбонатный комплекс развит повсеместно. По химическому составу воды близки подземным водам верхне-среднекаменноугольного горизонта, содержание сухого остатка 282 мг/л. Воды имеют хлоридно-гидрокарбонатный кальциево-натриевый состав.

Воды девонских и додевонских отложений

В разрезе девонских отложений вскрыт целый ряд водоносных горизонтов. По химическому составу воды хлоридные, натриево-кальциевые с минерализацией до 176,9 г/дм 3 и с общей жесткостью до 985 мг-экв/л.

Подземные воды додевонских отложений вскрыты в толще мелкозернистых песчаников на глубине 1 480 м от поверхности. Они имеют хлоридный натриево-кальциево-магниевый состав с минерализацией 156,6 г/дм 3 при содержании брома 80,0 мг/дм 3 . Эти воды представляют интерес как сырье для химической промышленности.

Ресурсы подземных вод

Волго-Сурский артезианский бассейн занимает основную часть территории республики (80 %). В его пределах расположены централизованные водозаборы и перспективные участки с утвержденными запасами подземных вод для водоснабжения городов Саранск, Рузаевка, Краснослободск, Ардатов и с. Большие Березники, а также водозаборы районных центров, работающие на неутвержденных запасах.

Приволжско-Хоперский артезианский бассейн занимает только юго-западную часть республики (около 20 %). На его территории расположены водозаборы районных центров (р. п. Зубова Поляна, р. п. Торбеево и г. Инсар), работающие на неутвержденных запасах, и перспективные участки с утвержденными запасами подземных вод для водоснабжения г. Ковылкино, г. Инсар и р. п. Торбеево.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод (ПЭРПВ) составляют 2 604,4 тыс. м 3 /сут, в том числе подземных вод питьевого качества (с минерализацией менее 1,5 г/дм 3 ) 2 314,8 тыс. м 3 /сут. Обеспеченность прогнозными ресурсами питьевого качества составляет 3,04 м 3 /сут на одного человека. По состоянию на 1 января 2011 г. на территории Республики Мордовия разведаны эксплуатационные запасы подземных вод по 21 участку месторождений в количестве 447,485 тыс. м 3 /сут. Степень разведанности прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод составляет 17,2 %.

Из 21 месторождения и участка месторождений, имеющихся на территории Республики Мордовия, эксплуатируются только 11. Степень освоения разведанных эксплуатационных запасов составляет 31,2 %. Обеспеченность разведанными эксплуатационными запасами подземных вод на 1 человека составляет 0,52 м 3 /сут.

ПЭРПВ сосредоточены в трещиноватых, кавернозных, иногда закарстованных известняках и доломитах пермских и каменноугольных отложений и составляют 2,604 млн м 3 /сут, в том числе подземных вод питьевого качества (с минерализацией менее 1,5 г/дм 3 ) – 2 314,8 тыс. м 3 /сут. Обеспеченность прогнозными ресурсами питьевого качества составляет 2,7 м 3 /сут на одного человека.

Для водоснабжения потребителей юго-восточной и восточной Мордовии целесообразно комплексное освоение минерализованных вод каменноугольно-пермского карбонатного комплекса и пресных вод волжско-валанжинского и верхнемелового водоносных горизонтов. ПЭРПВ верхнемелового водоносного горизонта – 152 тыс. м 3 /сут, а ресурсы волжско-валанжинского горизонта – 7,94 тыс. м 3 /сут.

На территории Республики Мордовия выделено 3 участка минеральных вод различных типов. Запасы минеральных подземных вод утверждены на 3 участках Саранского месторождения. На 1 января 2011 г. разведанные эксплуатационные запасы минеральных подземных вод составляли 574 м 3 /сут. За последние годы (2001–2010) они не увеличились. Фактический их отбор в 2009 г. по Республике Мордовия составил 2,37 м 3 /сут. Степень освоения минеральных ресурсов составила 0,4 % от разведанных эксплуатационных запасов. Добычу минеральных вод осуществляют 2 водопользователя.

Подземные минеральные воды бальнеологического состава приурочены к отложениям среднего и верхнего девона. Потенциальные эксплуатационные запасы превышают 2 тыс. м³/сут.

Минеральная вода «Мокшанка». Источник был открыт в 1987 г. Глубина скважины 340 м. Реакция воды слабощелочная, pН – 7,15–7,6. Минерализация воды изменяется от 6,98 до 15 г/дм 3 . По химическому составу вода хлоридно-натриевая. В ее составе преобладают анионы хлоридов, сульфатов, гидрокарбонатов; в составе катионов – натрий, кальций, магний. Из специфических компонентов обнаружены фтор – 2,1–2,8 мг/дм 3 , бром – 19–22, йод – 0,1, железо – 0,4 мг/дм 3 . По газовому составу вода азотно-углекислая: азот – 14,47 мг/дм 3 , углекислый газ – 14,34 мг/дм 3 . Температура воды при изливе 80 ºС.

Согласно бальнеологическому заключению, «Мокшанка» является хлоридной среднеминерализованной лечебно-столовой водой, близкой по составу с водой «Минская» и «Ессентуки-17», используется при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Особенно показана для лечения хронических гастритов с секреторной недостаточностью, хронических холециститов, хронических колитов. Рекомендуется и вполне здоровым людям с целью улучшения пищеварения. Кроме приема внутрь, минеральная вода используется для приготовления лечебных минеральных ванн, оказывая успокаивающее действие на организм человека и способствуя нормализации обмена веществ.

Промышленные воды. Глубокими скважинами (1,0–1,5 км) вскрывались и опробовались гидрогеологическими откачками подземные воды, приуроченные к девонским отложениям, а также к породам верхнего протерозоя.

Из редких элементов в подземных водах встречены бром, бор, иод, стронций и литий. Концентрация четырех последних ниже норм отнесения их к промышленным. Заслуживает внимания высокое содержание в подземных водах брома. Концентрация этого элемента варьирует от 400 до 800 мг/дм³ при норме отнесения к промышленной 200 мг/дм³. Подземные воды девона и протерозоя характеризуются как компонент противогололедной обработки дорожного полотна взамен соли, ввозимой в республику из других регионов России.

Ориентировочно эксплуатационные запасы подземных вод, пригодных для промышленного извлечения брома, составляют около 1 тыс. м³/сут. При этом из одной скважины можно получить 200–250 м³/сут рассола, обогащенного бромом. Использование рассолов в настоящее время возможно из существующих скважин в г. Саранске (АО «Водогрязелечебница»), п. Ясная Поляна (база отдыха в Зубово-Полянском районе), с. Лопатино Торбеевского района.

Источник

Месторождения подземных вод на площади артезианских бассейнов

Станок для бурения БУР-50:

Месторождения подземных вод на площади артезианских бассейнов платформенного типа

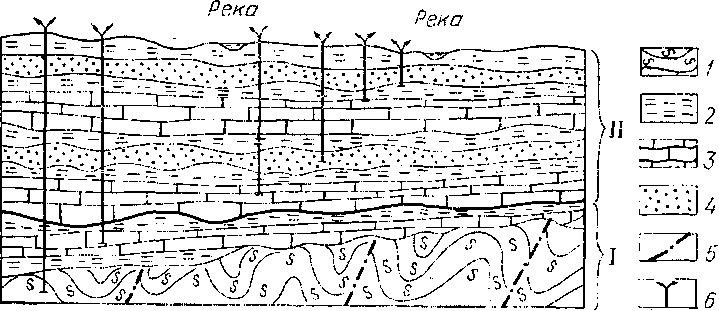

Под платформой принято понимать основной элемент структуры континентов, противопоставляемый геосинклиналям и отличающийся от них значительно более спокойным тектоническим режимом. В вертикальном разрезе платформ различают два структурных этажа: а) нижний — фундамент платформы, в пределах которого метаморфические породы сложно дислоцированы и прорываются интрузиями, и б) верхний — называемый платформенным чехлом, где осадочные породы имеют очень пологое залегание и нередко осложнены тектоническими нарушениями. От нижнего структурного этажа платформенный чехол обычно отделяется поверхностью резкого регионального несогласия. Для платформенных областей нашей страны характерно наличие месторождений напорных вод, приуроченных к площади развития крупных артезианских бассейнов. Гидрогеологические условия основных артезианских бассейнов платформенного типа достаточно хорошо освещены в литературе, и прежде всего в многотомной монографии «Гидрогеология СССР», поэтому отметим только основные природные черты этих бассейнов. Артезианские бассейны платформенного типа обычно имеют значительную площадь распространения (300—400 тыс. км2 и более) и в гидрогеологическом отношении представляют собой сложную систему этажно расположенных напорных водоносных горизонтов (рис. 16).

Рис. 16. Схематический разрез артезианского бассейна платформенного типа (фрагмент).

I — метаморфические, сложно дислоцированные породы; 2 — водонепроницаемые породы; 3, 4 — водопроницаемые породы (3 — известняки, 4 — пески); 5 — тектонические нарушения; 6 — фонтанирующие скважины. I — фундамент платформы (нижний структурный этаж); II — платформенный чехол (верхний структурный этаж)

Основные водоносные горизонты со значительными естественными запасами пресных напорных вод обычно отмечаются в верхнем структурном этаже. В вертикальном разрезе в верхнем структурном этаже распространена система водоносных горизонтов, разделенных выдержанными прослоями слабопроницаемых пород, через которые осуществляется гидравлическая связь между отдельными горизонтами. К породам складчатого фундамента чаще всего приурочены напорные воды трещинного типа с несколько повышенной минерализацией. При близком залегании фундамента от поверхности земли (например, в пределах Воронежского структурного вала — юго- западное крыло Московского артезианского бассейна) трещинные воды метаморфических пород пресные.

На площади крупных платформенных структур обычно распространены системы артезианских бассейнов. Например, на огромной площади Русской платформы выделяются Прибалтийский, Ленинградский, Московский,. Сурско-Хоперский, Волго- Камский, Печорский и другие бассейны. В пределах Западно- Сибирской платформы выделяются Тобольский, Иртышский бассейны и т. д.

Практика разведки показывает, что несмотря на значительную площадь распространения водоносных пластов, не так просто обнаружить на площади артезианского бассейна платформенного типа собственно промышленное месторождение напорных вод с крупными эксплуатационными запасами, особенно в том случае, когда водоносные породы обладают большой фильтрационной неоднородностью (например, в условиях водоносности карбонатных пород палеозоя в пределах центральной части Московского артезианского бассейна). Нередко на площади артезианского бассейна приходится выполнять комплекс специальных поисковых работ (геофизические исследования и бурение поисковых скважин) перед предварительной разведкой с целью обнаружения наиболее перспективных участков.

Артезианские бассейны платформенного типа характеризуются относительно большой глубиной залегания водоносных горизонтов, изменяющейся от 100 до 800 м, а также значительной мощностью водовмещающих пород. Например, в центральной части Московского артезианского бассейна водоносные горизонты в каменноугольных отложениях имеют общую мощность до 250 м; в Сурско-Хоперском бассейне более 300 м. Такая глубина залегания напорных пластов требует более рационального размещения объемов бурения при постановке поисково-разведочных работ.

В вертикальном разрезе на площади артезианских бассейнов платформенного типа по гидродинамическим признакам можно выделить (сверху вниз) три зоны: а) активного подземного стока, формирующуюся под дренирующим влиянием местной и региональной гидрографической сети; б) замедленного подземного стока; в) весьма замедленного подземного стока, где преобладает сток не по пласту, а по тектоническим нарушениям глубокого заложения (в вертикальном направлении).

Ресурсы пресных подземных вод в артезианских бассейнах формируются преимущественно в зоне активного подземного стока, мощность которой изменяется от 200 до 600 м. В пределах этой зоны обычно проводится комплекс поисково-разведочных работ с целью изучения ресурсов пресных подземных вод и выявления месторождений промышленного типа.

Для системы артезианских бассейнов платформенного типа характерно формирование вертикальной гидрЪгеохимической зональности: постепенного повышения с глубиной степени общей минерализации подземных вод и изменения их химического состава. Как известно, зональность обычно приурочена к верхней части (примерно к зоне активного подземного стока) подземных вод гидрокарбонатного состава с общей минерализацией до 1 г/л, сменяющихся вглубь водами сульфатного, а затем хлоридного состава с повышенной общей минерализацией (до 20, реже до 30 г/л). К наиболее глубоким частям артезианских бассейнов платформенного типа приурочены воды высокой минерализации—нередко весьма крепкие рассолы хлориднонатриевого состава.

Исследованиями последних лет было установлено, что на площади артезианских бассейнов платформенного типа в естественных условиях и при эксплуатации интенсивно проявляются процессы перетекания напорных вод между водоносными горизонтами (процессы взаимодействия в системе напорных водоносных пластов), а также между подземными и поверхностными водами, особенно в долинах крупных рек (Волга, Ока, Днепр, Обь и др.). 3 Заказ № 2170

Эти процессы необходимо учитывать и изучать при разведке и эксплуатации месторождений, так как с ними связано формирование на водозаборном участке привлекаемых ресурсов.

Совокупность гидрогеологических закономерностей, изложенных выше, характеризует главную особенность артезианских бассейнов платформенного типа — формирование на площади бассейна значительных упругих запасов напорных подземных ‘вод. Отдельные месторождения напорных вод или водозаборные участки обычно’ имеют большие эксплуатационные возможности: известны водозаборные сооружения производительностью до 120 тыс. м3/сут, а дебит группы водозаборов может достигать 250 тыс. м3/сут. В этом отношении промышленные месторождения напорных вод артезианских бассейнов имеют- исключительно большое практическое значение.

Л. С. Язвин [И] справедливо подчеркивает, что одна из гидрогеологических особенностей артезианских бассейнов платформенного типа, предопределяющих особенности оценки эксплуатационных запасов, состоит в том, что по мере погружения водоносных горизонтов наблюдается непрерывное уменьшение, а в центральных частях бассейнов практически отсутствие влияния метеорологических и гидрологических факторов на режим напорных вод. Поэтому при расчетах дебита водозаборных сооружений величиной естественного колебания уровня артезианских вод можно пренебречь.

Основными источниками, за счет которых происходит формирование эксплуатационных запасов подземных вод на водозаборных участках, расположенных на площади артезианских бассейнов платформенного типа, могут являться [И]: а) упругие запасы продуктивного водоносного горизонта; б) естественные емкостные и другие запасы, формирующиеся при взаимодействии/ со смежными водоносными горизонтами; в) упругие запасы слабопроницаемых пород, разделяющих водоносные горизонты; г) емкостные запасы продуктивного горизонта в региональной области питания, где к этому пласту могут быть приурочены-безнапорные подземные воды; д) привлекаемые ресурсы из поверхностных водотоков и водоемов; е) естественные ресурсы подземных вод месторождения. Как видно из приведенного перечня источников, эксплуатационные запасы подземных вод на водозаборных участках формируются в условиях интенсивного проявления процессов перетекания между водоносными горизонтами, а также взаимодей-‘ ствия между подземными и поверхностными водами.

Балансовую структуру эксплуатационных запасов подземных вод можно выразить следующим уравнением:

2эз = QepCC + X + AQnp, (6.2)

где Qep — естественные ресурсы месторождения; Fy —упругие запасы продуктивного горизонта; а и си — коэффициенты извлечения ресурсов и запасов; AQnp — общие привлекаемые ресурсы.

В главах 19 и 20 на конкретных примерах подробно рассмотрены особенности гидрогеологических условий месторождений подземных вод на площади артезианских бассейнов платформенного типа, методические приемы их разведки и-оценки эксплуатационных запасов. Итак, для артезианских бассейнов платформенного типа характерны следующие гидрогеологические особенности: 1) значительная площадь распространения водоносных горизонтов; 2) формирование в разрезе нескольких этажно расположенных водоносных пластов (система водоносных горизонтов); 3) формирование значительных и упругих запасов напорных вод; 4) наличие в вертикальном разрезе гидродинамической и гидрогеохимической зональности; 5) постепенное уменьшение влияния метеорологических и гидрологических факторов на режим напорных вод по мере увеличения глубины залегания продуктивных горизонтов.

Источник