Речной бассейн

Поверхностный и подземный водосборы. Водоразделы. Деление и смешение вод.После выяснения исходных понятий, относящихся к характеристике гидрографической сети вообще и русловой в частности, рассмотрим более подробно структуру речных бассейнов. Территория земной поверхности, включая толщу почво-грунтов, откуда данная речная система или отдельная река получает водное питание, называется бассейном речной системыили реки. Бассейн каждой реки включает в себя поверхностный и подземный водосборы.

Поверхностный водосборпредставляет собой площадь земной поверхности, с которой воды поступают в данную речную систему или отдельную реку.

Подземный водосборобразуют толщи почво-грунтов, из которых вода поступает в речную сеть.

Поверхностный водосбор каждой реки отделяется от водосбора соседней реки водоразделом, проходящим по наиболее высоким точкам земной поверхности, расположенным между водосборами соседних рек. В общем случае поверхностный и подземный водосборы рек не совпадают. Однако в силу больших затруднений в определении границы подземного водосбора часто во всех расчетах и при анализе явления стока за величину бассейна принимают только поверхностный водосбор и вследствие этого не делают различия между терминами «речной бассейн» и «речной водосбор». Ошибки, возникающие в результате условного отождествления размеров бассейна и поверхностного водосбора, могут оказаться существенными только для малых рек и для рек, протекающих в геологических условиях, обеспечивающих хороший водообмен между бассейнами соседних рек (районы распространения карста). Для малых бассейнов ошибки могут оказаться велики потому, что те добавочные площади, которые в связи с несовпадением поверхностного и подземного водоразделов нужно прибавить или отнять от общей площади бассейна, в процентном отношении будут более значительными, чем для больших бассейнов.

В пределах бассейнов, расположенных на плоских равнинных пространствах засушливых районов, могут располагаться области значительных размеров, не имеющие стока в основную реку, полностью расходующие поступающую в виде осадков воду на испарение и питание подземных вод, уходящих за пределы речного бассейна. Такие бессточные области не должны включаться в величину водосборной площади реки.

Размеры бессточных областей могут меняться в зависимости от водности года: в многоводные годы они сокращаются, в маловодные увеличиваются.

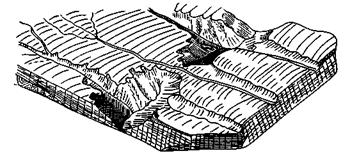

Процесс эрозии, продолжающийся непрерывно в течение весьма длительного периода, может закончиться прорывом водораздельной линии двух соседних рек. Такое явление называется перехватом, или смешением (соединением), вод (рис. 10).

Рис. 10. Схема готовящегося речного перехвата.

Иногда смешение вод может осуществиться в результате бифуркации, или процесса дробления реки на рукава, обычно в нижнем течении. Отходящие в результате бифуркации от основного русла рукава могут ниже по течению снова влиться в основное русло или проложить себе путь по направлению к соседнему водосбору. Рукава, отделяющиеся от основного русла, могут и не соединяться с ним ниже по течению, а иметь самостоятельное устье.

В условиях равнинного рельефа иногда встречаются случаи соединения в верховьях рек, текущих в различных направлениях. Происходящее распределение поверхностного стока в верховьях различных речных систем называют делением вод. Случаи деления вод особенно широко распространены среди рек, протекающих по плоским, заболоченным территориям.

Отмеченные условия изменения границ бассейнов нужно особо иметь в виду при исследовании вопросов стока с малых низменно-болотистых бассейнов без ярко выраженной водораздельной линии, так как иногда это может оказать существенное влияние на величину площади бассейна.

Руководствуясь положением истоков соседних рек и сообразуясь с рельефом местности, можно на карте провести линию водораздела и тем самым выделить водосборную площадь реки.

Применительно к различным задачам приходится принимать во внимание водосборную площадь или всей реки, или отдельных ее частей.

Морфометрические характеристики речного бассейна.Особенности геометрического строения речных водосборов обычно характеризуют некоторыми количественными показателями — морфометрическими характеристиками. Среди этих характеристик основными исходными являются длина реки и площадь водосбора.

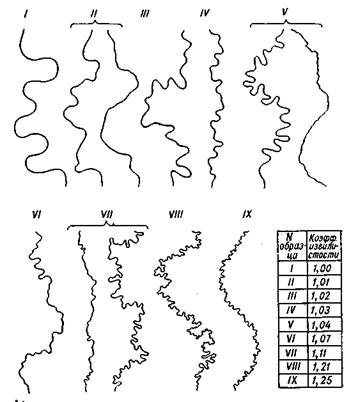

Длиной рекиназывается расстояние от истока до устья в километрах; счет километров принято вести от устья как от более определенной точки, чем исток. Следует при этом иметь в виду, что при сложном строении устьевой области выбор начального створа отсчета является условным. Однако при значительной длине реки это обстоятельство не имеет существенного значения, тем более, что устьевой створ принимается постоянным при всех последующих измерениях. Значительно большее влияние на измеряемую длину оказывает извилистость реки и масштаб топографической карты. Чем крупнее масштаб карты, тем точнее можно определить длину реки. Влияние извилистости на длину реки, измеренную по карте, учитывается введением поправок, установленных для различных категорий извилистости (рис. 11).

Измерив длину рек, образующих данную речную систему, можно построить так называемую гидрографическую схему, которая дает наглядное представление о том, куда какая река и после какой впадает, какова ее длина по сравнению с длинами других рек бассейна. При построении гидрографической схемы по горизонтальной линии откладывают в масштабе длину главной реки. Притоки вычерчиваются в том же масштабе в виде прямых линий, отходящих от места впадения под некоторым (произвольным) углом к этой горизонтальной линии.

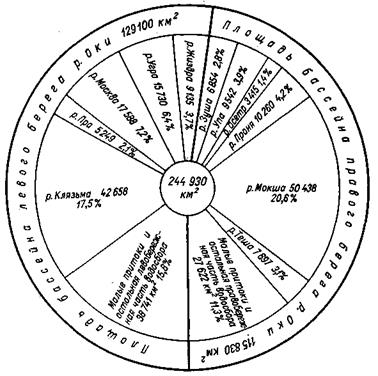

Площадь водосборарек, расположенных в одинаковых физико-географических условиях, непосредственно определяет водность реки: чем больше река, тем она полноводнее. Для определения площади водосбора на карте устанавливают водораздел и измеряют ограниченную им площадь. Измерение площади водосбора по картам производится планиметром. Произведя определение водосборной площади главной реки и ее притоков, можно полученные данные обобщить в виде графиков, дающих наглядное представление о распределении всей площади между отдельными притоками и об увеличении площади бассейна в зависимости от увеличения длины реки. Для этой цели удобно предварительно выразить площади отдельных частных бассейнов в процентах от всей площади. Одним из способов графического изображения распределения общей площади водосбора реки между ее притоками является так называемый круговой график водосбора(рис. 12).

Рис. 12. Круговой график бассейна р. Оки.

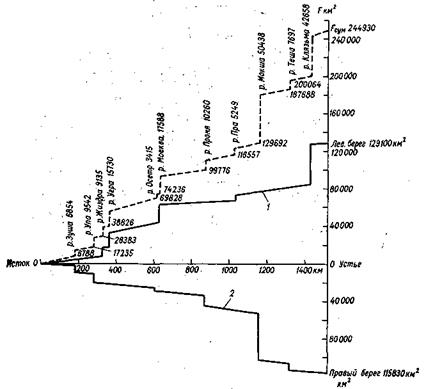

На этом графике общая площадь водосбора изображается в виде круга, а площади отдельных притоков в соответствующем масштабе в виде секторов. Нарастание площади водосбора по длине реки можно представить в форме графика, показанного на рис. 13.

Рис. 13. График нарастания площади водосбора р. Оки.

На этом графике по горизонтальной оси откладывается длина главной реки в принятом масштабе, по вертикальной — площади водосбора главной реки между притоками и площади бассейнов притоков. Постепенное нарастание площади бассейна главной реки в местах впадения притоков сменяется резким увеличением водосбора, что на графике отмечается отрезком вертикальной линии в принятом масштабе, соответствующим величине водосбора притока.

Между площадью водосбора F и длиной реки L существует корреляционная зависимость.

Форма речных водосборов обычно характеризуется расширением в средней части и сужением к устью и истокам реки.

Наряду с этой наиболее часто встречающейся формой имеются водосборы с мало изменяющейся по длине шириной (равномерно развитые водосборы) и более расширенной частью в верховьях или, наоборот, в нижнем течении и, наконец, водосборы, характеризующиеся уменьшением ширины в средней части.

При географических обобщениях некоторых характеристик, например стока, бывает целесообразно относить их к центру бассейна. При этом обычно за такую точку принимают геометрический центрфигуры бассейна, хотя это и нельзя признать вполне правильным, особенно в тех случаях, когда в пределах речного бассейна сток распределяется неравномерно. Более правильным было бы отнесение данных по стоку не к геометрическому центру бассейна, а к центру питания, т. е. к точке, соответствующей среднему взвешенному стоку этого водосбора. Однако определить центр питания возможно лишь в тех случаях, когда имеются достаточно подробные данные, освещающие территорию речной системы.

Таблица 1

Дата добавления: 2015-08-11 ; просмотров: 1575 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Речной бассейн

Бассе́йн водоёма — территория земной поверхности, с которой все поверхностные и грунтовые воды стекают в данный водоём, включая различные его притоки реки. Чаще всего речь идёт о бассейнах рек.

Бассейн каждого водоёма включает в себя поверхностный и подземный водосборы. Поверхностный водосбор представляет собой участок земной поверхности, с которого поступают воды в данную речную систему или определённую реку. Подземный водосбор образуют толщи рыхлых отложений, из которых вода поступает в речную сеть. В общем случае поверхностный и подземный водосборы не совпадают. Но т. к. определение границы подземного водосбора практически очень сложно, то за величину речного бассейна принимается только поверхностный водосбор.

Возникающие ошибки в результате условного отождествления размеров бассейна и поверхностного водосбора могут оказаться существенными только для малых рек и озёр, а также для более крупных рек, протекающих в геологических условиях, обеспечивающих хороший водообмен между соседними бассейнами (например, карст). Граница между бассейнами отдельных водоёмов проходит по водоразделам.

Бассейны делятся на сточные и бессточные. Бессточными называются области внутриматерикового стока, лишённого связи через речные бассейны с океаном, формы и размеры бассейнов бывают самые различные и зависят от географического положения, рельефа и геологического строения местности. Притоки рек имеют свои небольшие бассейны, общая совокупность которых составляет площадь бассейна главной реки.

Литература

Маккавеев Н. И. Русло реки и эрозия в её бассейне. М.: Изд-ва АН СССР, 1955, 346 с.

См. также

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Речной бассейн» в других словарях:

Бассейн — получить на Академике актуальный промокод на скидку Беру или выгодно бассейн купить с дисконтом на распродаже в Беру

ЗАКОНОПРОЕКТ — текст предлагаемого к принятию закона, подготовленный для внесения в законодательный орган или на референдум. Процесс подготовки 3. включает принятие решения о его разработке, выработку текста, обсуждение и доработку первоначального проекта,… … Юридический словарь

МАНСИПИРОВАТЬ — в римском праве продавать, передавать вещь с соблюдением определенной формы, а также принимать лицо под власть главы семьи … Юридический словарь

ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ — объекты, особые свойства которых создают повышенную вероятность причинения вреда окружающим (транспортные средства, механизмы, электрическая энергия высокого напряжения, атомная энергия, взрывчатые вещества, сильнодействующие яды; осуществление… … Юридический словарь

НОРМЫ ПРАВА БЛАНКЕТНЫЕ — нормы права, действие которых основывается на содержании специфических правил (на которые ссылаются Н.п.б.) … Юридический словарь

Источник

Речной бассейн

Речно́й бассе́йн – часть земной поверхности, включающая данную речную систему и ограниченная поверхностным (орографическим) водоразделом.

Следует различать понятие бассейн и водосбор реки.

Обычно водосбор (особенно поверхностный) и бассейн реки совпадают. Однако нередки случаи и их несовпадения. Так, если в пределах речного бассейна часть территории оказывается бессточной (её называют бессточной областью), то она, оставаясь частью бассейна, в состав водосбора реки не входит. Такие случаи характерны для засушливых районов с плоским рельефом. Бессточные области в пределах речных бассейнов могут иногда достигать больших площадей; как например, в бассейнах рек Тобол и Ишим (притоков р. Иртыш, входящей в речную систему Оби). В бассейне Тобола выше г. Кустаная – 16300 км 2 (>50% площади бассейна), в бассейне Ишима выше г. Акмолинска (ныне г. Астана) – 1750 км 2 (около 24% площади бассейна).

Несовпадение границ бассейна, выделяемых по поверхностному водоразделу, и границ водосбора может быть и в тех случаях, когда поверхностный и подземный водоразделы не совпадают, т.е. когда часть подземного стока либо поступает из-за пределов данного бассейна, либо уходит за его пределы.

Основными морфометрическими характеристиками речного бассейна служат: площадь бассейна; длина бассейна, обычно определяемая как прямая, соединяющая устье реки и точку на водоразделе, прилегающую к истоку главной реки; максимальная ширина бассейна, которая определяется по прямой, перпендикулярной к длине бассейна в наиболее широкой его части; средняя ширина бассейна, вычисляемая путем деления площади бассейна на его длину; длина водораздельной линии (поверхностного водораздела).

К числу главнейших физико-географических и геологических характеристик речного бассейна относятся:

- географическое положение бассейна реки на континенте, которое может быть выражено через удалённость его границ или центра (в км) от океана, широту и долготу центра и крайних точек бассейна;

- географическая (ландшафтная) зона (зоны) или высотные пояса; важно знать, например, находится ли речной бассейн в тундре, тайге, зоне смешанных лесов, степи, пустыне и т.д.;

- геологическое строение, тектоника, физические и водные свойства подстилающих грунтов, гидрогеологические условия;

- рельеф поверхности бассейна (горы, возвышенности, низменности и распределение площади бассейна по высотам;

- климат (характер циркуляции атмосферы, режим температуры и влажности воздуха, количество и режим атмосферных осадков, испарение);

- почвенно-растительный покров, который можно охарактеризовать данными о доли площади бассейна (в %), занятой лесами и почвами того или иного типа;

- характер речной сети;

- наличие и особенности других водных объектов помимо рек – озёр, болот, ледников.

Важнейшая особенность любого речного бассейна – это степень его преобразования хозяйственной деятельностью. При этом следует различать искусственное преобразование поверхности бассейна (сведение лесов, распашка земель и другие агролесотехнические мероприятия, оросительные и осушительные мелиорации) и искусственное преобразование гидрографической сети бассейна реки и режима самих рек (регулирование стока, сооружение плотин и водохранилищ, каналов, шлюзов, осуществление других гидротехнических мероприятий в руслах рек, изъятие и переброска стока и др.).

Такие характеристики бассейна, как его озёрность, болотистость, лесистость и др., могут быть выражены количественно через соответствующие коэффициенты озёрности, болотистости, лесистости, вычисляемые как отношение (в %) площади, занятой соответственно озёрами, болотами, лесами к полной площадь бассейна.

Источник