Река Терек: бассейн, исток и характеристика

Природа Северного Кавказа по праву считается удивительной. Красивейшие горы, голубые и зеленые глаза озер, стремительные реки, хрустальные ручьи – все это можно здесь найти в преизбытке. Близость моря и наличие минеральных целебных вод делает регион вдвойне рекреационным. В данной статье мы рассмотрим характеристики одной из главных водных артерий Северного Кавказа. Это река Терек. Где она начинается и куда впадает, чем питается и какова ее долина – обо всем этом мы расскажем ниже. А пока скажем только, что Терек манит к себе и туристов, и рыбаков. Эта река имеет и большое хозяйственное значение. На ней расположено сразу несколько гидроэлектростанций: Дзау, Эзминская, Павлодольская, Терский каскад.

Где протекает Терек

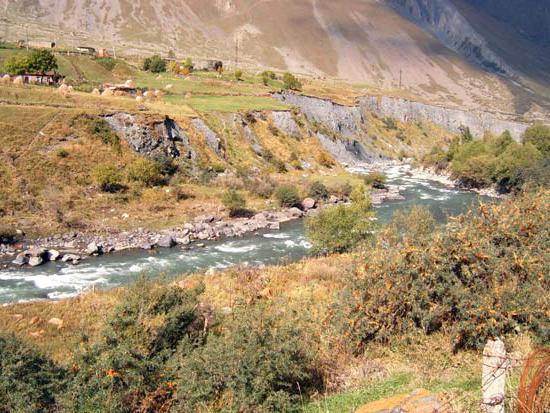

Название реке дали карачаево-балкарские народности, населяющие ее берега. «Терк Суу» в переводе означает «стремительная вода». После того как Северный Кавказ завоевала Россия, река Терек получила теперешнее название. Начинается она тоненьким ручейком в Трусовском ущелье (Грузия), которое географически принадлежит Главному Кавказскому хребту. Высокая гора Зилга-Хох круглый год покрыта ледниками. Язык одного из них, сползая вниз, тает и образует ручеек – так рождается Терек. Его ждет дальнее путешествие: на своем 623-километровом пути он проходит через Грузию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарскую Республику, Ставропольский край, Чечню и Дагестан. В конце концов, уже полноводная река Терек впадает в Аграханский залив Каспийского моря. Дельта его обширная, местами заболоченная. Река разбивается на множество рукавов, главный из которых носит название Аликазган.

Бассейн реки Терек

Воду для своих быстрых волн одна из главных артерий Кавказа собирает со значительной территории – общей площадью в сорок три тысячи двести квадратных километров. Множество приток впадает в Терек. Из главных следует упомянуть Ардон, Урух, Малку и Сунджу. В верхнем течении река имеет горный характер. Ведь ее исток расположен на высоте более двух тысяч семисот метров над уровнем моря. Скатившись с ущелья горы Зилга-Хох, река Терек огибает Казбек с юга. Все еще бурным горным потоком по ущельям устремляется он из Грузии в Северную Осетию. В среднем течении характер Терека меняется. Начиная с города Владикавказа он проходит по предгорной равнине. После впадении в Терек Малки берега реки понижаются. На этом участке встречается множество перекатов, отмелей и наносных островков. В низовьях берега еще понижаются, часто заболачиваются. Основное русло разбивается на множество рукавов. Из-за частого изменения течения одна из главных водных артерий Северного Кавказа образует озера-старицы. Уровень устья находится на отметке 28 метров ниже уровня Мирового океана.

Терек: питание реки

Оно смешанное, хотя в верхнем течении огромное значение в наполнении русла водой играет таяние ледников. Поэтому около семидесяти процентов стока, то есть наивысший уровень реки, наблюдается весной и летом. Межень, как правило, регистрируется в феврале. В июле и августе случаются паводки, когда интенсивно таят снега на вершинах Кавказских гор, входящих в обширный бассейн Терека. Эту реку трудно назвать кристально чистой и прозрачной. Мутность ее вод составляет четыреста-пятьсот граммов ила на кубический метр. Ежегодно Терек со своими притоками выносит в Каспийское море от девяти до двадцати шести миллионов тонн взвеси. Такая мутность объясняется тем, что берега реки в большинстве своем глинистые. Что касается среднегодового расхода воды, то этот показатель в нижнем течении составляет 305 м³/с. Ученые подсчитали уклон реки. В среднем он составляет около четырех с половиной метров на километр.

Климат

Река Терек практически не замерзает. Ледостав наблюдается лишь в очень холодные зимы. Но в верхнем течении климатические условия достаточно суровые. Берега реки окружают поросшие мхами и лишайниками каменные осыпи, высокогорные альпийские луга. Ниже, где ледниковое питание сменяется подземным, родниковым, растительность меняется. По склонам горных ущелий растут хвойные и лиственные леса. Когда Терек вытекает на равнину, он протекает по степной местности. Ближе к устью она сменяется полупустынной. На Прикаспийской низменности Терек образует пойменные травянистые и солончаковые луга, плавни. В этих местах, невзирая на то, что река ежегодно квалифицируется как «значительно загрязненная», водится много разной рыбы. Встречаются даже такие ценные породы, как судак, сом, форель, сазан и лосось.

Хозяйственное значение реки

На берегах Терека расположено много городов. Это Владикавказ и Беслан, Кизляр, Моздок и Майский. Река дала свое название и городу Тереку. Все эти населенный пункты вносят свой негативный антропогенный вклад в плачевное экологическое состояние водной артерии. В водах Терека из опасных веществ «выуживают» нефть и продукты ее переработки, металлы, канализационные сбросы. Но в хозяйственной деятельности региона роль реки велика. Кроме указанных выше ГЭС река Терек служит и для орошения сельскохозяйственных земель. В дельте вылов рыбы приобрел промышленный характер.

Терек в культуре

В осетинских песнях очень часто упоминается эта река. В старинных летописях Грузии Терек именовали иначе — Ломеки. На ингушском и чеченском языках это также означает «Быстрая вода». Поселившиеся на берегах Терека русские были не меньше местных народов очарованы красотой этой реки. Именно о Тереке поется в песне «Любо, братцы, любо». Реку воспевали Александр Сергеевич Пушкин и Михаил Лермонтов.

Рекреационное значение

Река Терек, вследствие своей большой протяженности, отличается сменой разнообразных природных ландшафтов. Для рекреационных целей более всего подходят верховья. На значительной высоте горную реку питают тридцать два ледника площадью около семидесяти квадратных километров, а если принять во внимание притоки, то и количество снежников значительно возрастает. Верхняя долина Терека – это неповторимое очарование Кавказских гор. Эта река до сих пор притягивает туристов-палаточников, скалолазов, байдарочников. Нижнее течение хорошо для отдыха рыбаков. Вплоть до Терско-Кумского гидроузла из Каспийского моря поднимаются на нерест каспийская севрюга, осётр, лосось и кушум. В верховьях реки водится ручьевая форель, кавказская кумжа, подуст и усач. Любознательные туристы также могут найти в долине Терека немало пищи для ума. Из архитектурных памятников наибольшую известность получили Трёхстенный городок и Некрасовское городище. В городах, расположенных по берегам реки Терек, есть краеведческие музеи, чья экспозиция повествует об интересной истории этого края.

Источник

Сток рек бассейна терека

25.00.27 – гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук

Работа выполнена на кафедре гидрологии суши географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

Научный руководитель — ФРОЛОВА Наталья Леонидовна доктор географических наук, доцент кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ

Официальные оппоненты — ГЕЛЬФАН Александр Наумович доктор физико-математических наук, заместитель директора Института водных проблем РАН ПЕТРАКОВ Дмитрий Александрович кандидат географических наук, старший научный сотрудник географического факультета МГУ Институт географии РАН (г. Москва)

Ведущая организация

Защита состоится «25» апреля 2013 г. в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 501.001.68 при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова по адресу: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, географический факультет, ауд. 18-01 (тел. +7 495 9391420, факс +7 495 9328836, e-mail: science@geogr.msu.ru).

С диссертацией можно ознакомиться в отделе диссертаций Научной библиотеки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по адресу:

Ломоносовский проспект, д.27, А8.

Автореферат размещен на сайте Географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (http://www.geogr.msu.ru/) и на сайте ВАК.

Автореферат разослан « » марта 2013 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, доктор геолого-минералогических наук, профессор Савенко В.С.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Бассейн р. Терек является одним из наиболее сложных в природном отношении регионов России. Горный рельеф, высотная зональность климата, значительная неоднородность полей метеоэлементов являются причинами возникновения здесь больших контрастов в условиях формирования стока рек. Вследствие этого в бассейне Терека существуют как проблемы с дефицитом воды, так и с ее избытком.

Для бассейна характерно регулярное проявление разнообразных опасных природных процессов, постоянно создающих угрозу безопасности жизнедеятельности населения. Равнинная часть Терского бассейна – один из наиболее густонаселенных регионов нашей страны и один из крупнейших районов поливного земледелия, которое сосредоточено в предгорной и равнинной частях бассейна с засушливым климатом.

Несмотря на достаточно большое внимание к бассейну Терека различных ученых (П.М. Лурье, А.Н. Важнов, И.А. Шикломанов, А.В. Погорелов, В.Д. Панов, В.Н. Михайлов, Н.И. Алексеевский, И.В. Землянов, О.В. Горелиц и др.), результаты существующих на данный момент исследований не могут быть достаточными для планирования водохозяйственного развития бассейна, проектирования сооружений и организации системы защиты населения и хозяйственных объектов от опасных гидрологических процессов. Обобщения, изложенные в монографии «Ресурсы поверхностных вод СССР» (1973), являются последним примером детальной разработки зависимостей и карт для расчета гидрологических характеристик неизученных бассейнов в пределах бассейна Терека. В настоящее время, по прошествии 30-ти лет, данные расчетные схемы можно считать сильно устаревшими.

В существующих трудах, посвященных бассейну Терека, не приводится подробного системного анализа направленности изменений характеристик речного стока, а также современных изменений климата на территории Северного Кавказа. Отсутствуют примеры комплексного анализа факторов стокоформирования как возможных предикторов характеристик водного стока рек Терского бассейна для их расчетов и прогнозирования.

В условия Терского бассейна методы исследования речного стока, разработанные для равнинных территорий, часто становятся неприменимыми.

Для выбора корректных подходов к изучению особенностей водного режима рек Терского бассейна требуется учет специфики формирования стока горных рек. Методам же исследования, расчета и прогноза гидрологических и метеорологических характеристик горных территорий в отечественной литературе традиционно уделяется меньше внимания, что предопределяет необходимость особого рассмотрения процессов формирования стока горных рек.

Объектом исследования являются реки Терского бассейна.

Предметом исследования – условия формирования и пространственновременное распределение характеристик водного стока рек бассейна Терека.

Цель исследования – изучить особенности процессов формирования водного стока в бассейне Терека, пространственно-временного распределения его характеристик, разработать методики и средства их прогнозирования и расчета.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

выявление основных факторов, определяющих формирование водного режима рек Терского бассейна, степени и характера их влияния на различные характеристики стока;

изучение пространственной связности многолетних колебаний характеристик температуры воздуха и атмосферных осадков на исследуемой территории;

выявление и анализ современных изменений климата, характерных для бассейна Терека;

исследование пространственного распределения и многолетних колебаний характеристик годового, минимального и максимального стока;

анализ существующих подходов к прогнозу и расчету стока рек горных территорий, разработка зависимостей и карт для расчета характеристик стока с неизученных частей Терского водосбора, построение соответствующих прогностических зависимостей;

изучение существующего опыта физико-математического моделирования стока рек горных территорий и отдельных составляющих процесса его формирования;

разработка физико-математической модели таяния снега и льда в гляциально-нивальной зоне как основы модели формирования стока горных рек.

Методика исследований и фактический материал. В данной работе использовались данные наблюдений по 42 гидрометрическим постам на реках Терского бассейна продолжительностью за период до 2008 г., а также ряды наблюдений на 30 метеостанциях, расположенных в центральной и восточной части Северного Кавказа. При проверке разработанной физико-математической модели таяния в гляциально-нивальной зоне использовались материалы работы ледникового отряда МГУ на гляциологической станции Джанкуат, собранные при участии автора.

В исследовании использованы разные методы – от традиционных методов математической статистики и географического обобщения до геоинформационных методов и физико-математического моделирования. Для решения задач широко использовались современные программные комплексы, прежде всего, ArcGis, Statistica и Exel, а также собственные программы, написанные на языке Фортран.

Основные защищаемые положения:

рекомендации при решении задач интерполирования различных характеристик осадков и температуры воздуха между пунктами метеонаблюдений для гидрологических исследований в пределах центральной и восточной части Северного Кавказа;

районирование бассейна Терека по условиям формирования водного режима рек;

минимального, среднегодового стока и максимальных уровней воды для неизученных бассейнов;

минимального, среднегодового стока и максимальных уровней воды рек Терского бассейна и их сопоставление с современными климатическими изменениями и другими факторами формирования стока;

методики краткосрочного прогноза уровней и расходов воды опасных паводков, долгосрочного прогноза стока рек в многоводный период, а также методики долгосрочного прогноза минимальных месячных расходов воды для ряда участков рек Терского бассейна;

физико-математическая модель таяния снега и льда в гляциальнонивальной зоне.

Научная новизна работы заключается в том, что представленные результаты анализа пространственно-временного распределения характеристик речного стока основаны на наиболее современных данных, а также на детальном рассмотрении процессов формирования стока и определяющих их факторов в пределах Терского бассейна.

температуры воздуха и осадков в разные месяцы между пунктами наблюдения в горной и равнинной части бассейна.

характеристик минимального, годового стока и уровней воды в период максимальной водности. Для некоторых характеристик подобные зависимости и карты построены впервые. Обновлено и уточнено районирование Терского бассейна по водному режиму. В данном районировании были учтены не только особенности внутригодового распределения стока, но и основные факторы его формирования, а также особенности многолетних колебаний характеристик стока.

В условиях современной возрастающей опасности наводнений для ряда пунктов в пределах бассейна Терека, попадающих в области наиболее вероятного затопления, были разработаны методики краткосрочного прогноза максимальных уровней воды. Были рассмотрены возможности применения метода тенденций для прогноза характеристик минимального стока воды в условиях Терского бассейна, более подробно разработанного для равнинных рек, построены соответствующие прогностические зависимости для ряда пунктов. На основе регрессионного анализа были выбраны наиболее репрезентативные метеостанции современной сети метеонаблюдений и наиболее результативные предикторы для прогноза стока рек в многоводный период для ряда горных водосборов исследуемой территории.

На основе последних данных были выявлены тенденции современных климатических изменений и направленных изменений характеристик стока.

Впервые в нашей стране разработана физико-математическая модель таяния снега и льда в гляциально-нивальной зоне с распределенными параметрами, отвечающая современным возможностям измерения метеоэлементов.

разработанные карты и эмпирические зависимости могут быть использованы для проектирования различных сооружений в пределах Терского бассейна.

Районирование исследуемой территории по условиям формирования водного режима может быть применено при разработке схем комплексного использования водных ресурсов бассейна. Разработанные прогностические зависимости дают возможность повысить эффективность эксплуатации многих сооружений и предотвратить ущерб населению и хозяйственным объектам.

Предложенная физико-математическая модель таяния снега и льда в гляциально-нивальной зоне может послужить основой разработки моделей стока рек горных территорий, необходимых для организации системы мониторинга за опасными гидрологическими процессами в высокогорных бассейнах.

Физико-математическая модель таяния снега и льда, адаптированная для местных физико-географических условий, была использована для моделирования различных сценариев таяния наледей, образующихся в результате сброса очищенных сточных вод с проектируемых сооружений для площадок Космодрома «Восточный» (по заданию Рососмоса). Разработанные в рамках диссертационной работы методологические подходы к оценке характеристик опасных гидрологических процессов на горных реках были использованы для изучения водного режима р. Мзымта в целях проектирования инженерной защиты Олимпийских объектов, расположенных на Имеретинской низменности (по заданию ГК «Олимпстрой»).

Результаты работы вошли в отчеты: государственного контракта от августа 2006 г. №1-СКИОВР «Разработка схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна р. Терек»; гранта РФФИ № 09-05- «Современная эволюция ледников Кавказа и их водных ресурсов как отклик на новейшие тренды климата»; отчет по Государственному контракту № 02.740.11.0336 ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (2009–2011); отчет по государственному контракту № 12 от 14 декабря 2010 г. на выполнение научно-исследовательских работ для федеральных государственных нужд по теме «Изучение пространственных особенностей экстремальных гидрологических условий на территории Российской Федерации и подготовка научно обоснованных предложений по минимизации их негативного воздействия на социально-хозяйственный комплекс страны»; отчет формирование речного стока и опасных гидрологических явлений на юге Европейской территории России». Методологические средства оценки характеристик водного режима рек Терского бассейна разработаны в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»

(20092011, госконтракт П164 «Совершенствование системы мониторинга гидрологических процессов для повышения эффективности и безопасности водопользования»).

докладывались на Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (2007, 2008, 2009), на научных конференциях молодых ученых и талантливых студентов Института водных проблем РАН (2008, 2009, 2010), на VII Конференции «Динамика и термика рек, водохранилищ и прибрежной зоны морей» (2009), на научно-практической конференции молодых специалистов в ОАО ПНИИИС «Инженерные изыскания в строительстве» (2008, 2009), на совместных конференциях ИВПАН и МГУ в 20112012 гг.

Результаты работы также докладывались на международных научных конференциях: в 2008 г. – в рамках международного научного семинара, посвященного обсуждению результатов совместных гидрологогляциологических исследований ледников Кавказа, Кузнецкого Алатау и Кодара (Германия, Мюнхен); в 2010 г. – на VI Всемирной конференции FRIEND «Global Change: Facing Risks and Threats to Water Resources» (Марокко, Фес); в 2012 г. на XXXII Международном географическом конгрессе (Германия, Кёльн).

Публикации. Итоги исследований изложены в 17 работах, из которых статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, определенных ВАК РФ, глава в коллективной монографии, 1 статья в ведущем международном журнале, 1 статья в энциклопедии, 7 статей в прочих сборниках и 4 тезисов докладов.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, восьми глав, заключения и списка литературы. Общий объем работы 277 страниц, включая 131 рисунок, 18 таблиц, 11 приложений. Список литературы содержит 94 наименований, из которых 61 работа отечественных и 33 работы зарубежных авторов.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обоснована актуальность темы, определены цели и задачи работы, перечислены основные защищаемые положения, охарактеризованы ее научная новизна, практическая значимость, приведены сведения об апробации и внедрении результатов работы.

В первой главе «Общее физико-географическое описание бассейна Терека» приведены особенности гидрографии, рельефа и геологии, общее описание климатических условий, почв и растительности, современного оледенения бассейна. Также даны сведения о гидрологической изученности бассейна и антропогенном использовании водных ресурсов.

метеорологических характеристик центральной и восточной части Северного Кавказа». С целью оценки пространственной скоррелированности колебаний метеорологических характеристик на территории бассейна Терека Рис. 1. Изменение среднегодовой температуры степени связности колебаний воздуха на равнинных метеостанциях. Синие линии графики 15-летнего скользящего среднего, красные пунктирные линии – линейный тренд за период наиболее интенсивных Буйнакск: 4 – Нальчик; 5 – Минеральные воды; 6 – Владикавказ (H 1000 м), разница высотных отметок для которых не превышает 500 м, коэффициент пространственной корреляции колебаний среднегодовых температур воздуха (r) составляет в среднем 0,80,85, для горных метеостанций (H 1000 м), абсолютные высоты которых различаются не более, чем на 500 м, r=0,70,75. С увеличением разницы высот между пунктами наблюдений скоррелированность многолетних колебаний среднегодовых температур воздуха уменьшается до r=0,5-0,6. При этом расстояние между пунктами наблюдений, изменяющееся от 5 до 500 км, оказывает несущественное влияние.

Скоррелированность колебаний характеристик осадков на территории бассейна в целом сильнее зимой, в первой половине весны и осенью. Если принять значение r = 0,75 критическим, в пределах горной части исследуемой территории возможно проводить интерполяцию значений месячных сумм осадков за холодный период года (с ноября по апрель) при разнице высот менее 1000–1500 м и расстоянии между пунктами наблюдений менее, чем 100–150 км, в зависимости от месяца года. Таким образом, возможна оценка объемов снегозапасов в бассейнах рек Терского бассейна по данным сети метеонаблюдений аналогичной анализируемой, что крайне важно для прогнозов речного стока. На равнинной территории скоррелированность колебаний характеристик осадков в целом ниже, надежная связность многолетних колебаний месячных сумм осадков прослеживается только зимой на расстоянии не более 55–125 км. Летом же возможности исследования пространственного распределения осадков весьма ограничены сильной пространственной неоднородностью их полей, особенно на равнинной территории.

Основными тенденциями современных изменений климата на Северном Кавказе являются:

температуры воздуха как за счет летнего, так и за счет зимнего сезонов и уменьшение числа дней в году с отрицательными температурами воздуха для равнинной территории Терского бассейна, приобретшее наибольшую интенсивность, начиная с середины 1980-х гг. Линейный тренд увеличения среднегодовой температуры воздуха в период с 1986 г. по настоящий момент составляет от 0,5–0,83С/10 лет (рис. 1).

2. В пределах горных территорий бассейна Терека в период с начала метеорологических наблюдений (1940–1960 гг.) по начало 1990-х гг.

происходило направленное снижение среднегодовой температуры воздуха.

Начиная с конца 1980-х начала 1990-х гг. значения среднегодовой температуры воздуха стабилизируются, для некоторых метеостанций намечается тенденция роста;

расположенных в западной части исследуемой территории, характерно статистически достоверное увеличение годовой суммы осадков в течение всего периода наблюдения, причем как за счет твердой, так и за счет жидкой составляющей. Линейный тренд увеличения годовой суммы осадков составляет от 2,25% до 5,8% за 10 лет. В центральной части и на юге бассейна наблюдается статистически недостоверная тенденция повышения количества осадков. В восточной части бассейна и на примыкающих с востока территориях наблюдается цикличность многолетних колебаний осадков, на фоне общего повышения, понижения или сохранения среднего значения на одном уровне.

Глава 3. «Факторы формирования пространственно-временной изменчивости стока горных рек». Особенности процессов формирования стока в горах связаны, прежде всего, с вертикальной зональностью климата (закономерными изменениями климатических элементов с высотой).

Вследствие общего увеличения суммы осадков с высотой в бассейне горных рек, для более высокогорных территорий в целом будет наблюдаться больший слой стока. Увеличение объемов снегозапасов с высотой, связанное с увеличением количества осадков и продолжительности холодного периода, предопределяет формирование различных типов питания и водного режима рек климатические условия сказывается в направлении обособления отдельных орографических форм, в различиях между противоположно ориентированными склонами. Широкое распространение трещиноватых пород или же крупнообломочного чехла отложений в отдельных частях бассейна Терека создает предпосылки для многолетней естественной регулирующей способности речного бассейна.

В горной и предгорной частях бассейна реки Терек в области распространения определенных тектонических структур, обладающих регулирующей способностью, естественная зарегулированность играет важную роль в формировании стока рек. Это проявляется в высоких значениях коэффициентов внутрирядной связности, а также в том, что многолетние колебания характеристик стока показывают слабую зависимость от колебаний сумм осадков, измеряемых на горных и предгорных метеостанциях.

зарегулированность стока не оказывает такого мощного влияния, многолетние колебания среднегодовых расходов воды коррелируют с многолетними метеостанциях. При использовании в качестве предикторов данных о сумме множественной корреляции составляют 0,65–0,75.

Для равнинных рек, область формирования стока которых находится существенное влияние многолетних колебаний атмосферных осадков на величину стока рек. Совместное использование данных о стоке предыдущих лет и сумме осадков на равнинных территориях позволяет получить множественные регрессионные зависимости для среднегодовых расходов воды с высокими коэффициентами корреляции (0,80,9).

Для горных бассейнов основным фактором величины стока в первую, бльшую часть весенне-летнего многоводного периода являются суммы осадков за холодный период, особенно за январь апрель. Для тех бассейнов, для которых существенна естественная многолетняя зарегулированность стока, прослеживается также зависимость от расходов воды в предшествующий год.

Рис. 2. Карта-схема пространственного распределения среднегодового модуля стока в дождевыми паводками, что отражается в достаточно четкой зависимости стока за многоводный период на таких реках от летних сумм осадков на равнинных метеостанциях. Вследствие значительной регулирующей способности речных водосборов в предгорной части, существенным фактором величины стока в многоводную фазу являются также расходы воды за предыдущие годы.

Глава 4. «Особенности пространственно-временной изменчивости годового и минимального стока в бассейне Терека». По данным наблюдений на 42 гидрометрических постах, расположенных в бассейне Терека, были рассчитаны характеристики распределения среднегодовых и минимальных расходов воды по данным до 2008 г.: среднее многолетнее значение, коэффициент вариации (Cv), соотношение Cs/Cv, автокорреляционные функции построены разностно-интегральные кривые, пространственноr();

корреляционные матрицы, функции распределения номера лимитирующего месяца и т.п. Анализ особенностей пространственного распределения данных характеристик позволил построить карты-схемы модуля среднегодового ( М ср ) и минимального месячного стока ( М мин.мес ); зависимости М ср и М мин.мес от средней высоты водосбора (Нср), которые делятся на несколько ветвей для различных частей бассейна Терека; зависимости Cv среднегодовых и минимальных месячных расходов воды от среднего номера лимитирующего месяца от Нср, зависимость отношения Qмин.мес/Qср от средней высоты перечисленных зависимостей и карт представлены на рисунках Для верховьев рек Терек, Терека и р. Сунжа в верховьях характерна однородность рядов среднегодового и минимального стока. Для них также не характерна значительная внутрирядная связность рядов минимальных месячных и среднегодовых расходов воды, и при этом многолетние колебания минимальных месячных и среднегодовых расходов воды происходят достаточно синхронно.

Второй тип многолетних колебаний минимального и среднегодового стока распространен в основном на высокогорной и среднегорной части правобережья р. Баксан и примыкающего к нему левобережья р. Терек, от верховьев р. Чегем на западе до верховьев р. Гизельдон на востоке. Данная территория совпадает с областью распространения доюрских складчатоглыбовых структур, и, как показано в главе 3, вследствие большой регулирующей способности бассейнов данных рек многолетние колебания стока мало чувствительны к климатическим воздействиям.

скоррелированность рядов среднегодовых и минимальных месячных расходов воды. Коэффициент r(1) среднегодовых расходов воды составляет в среднем 0,50,65, минимальных месячных расходов воды от 0,4 до 0,75. значительная внутрирядная скоррелированность рядов среднегодовых расходов воды наблюдается только в «ядре» области распространения доюрских складчатоглыбовых структур, в то время как многолетняя зарегулированность характеристик минимального стока наблюдается также по ее периферийным частям, т.е. на более обширной территории. В многолетних колебаниях как среднегодового, так и минимального месячного стока этих рек выделяется период пониженной водности с достаточно монотонными, низкодисперсными колебаниями стока с 1920-х до середины-конца 1970-х годов, после чего происходит резкое, скачкообразное увеличение математического ожидания и дисперсии (р. Чегем на рис. 6).

Рис. 4. Зависимость Cv годового расхода воды от средней высоты водосбора и его площади Рис. 5. Зависимость математического Рис. 6.

ожидания номера лимитирующего месяца среднегодового и минимального от средней высоты водосбора Третий тип многолетних колебаний характеристик среднегодового и минимального стока характерен для рек, водосборы которых расположены в низкогорной и предгорной части бассейна р. Терек. Это реки, для которых характерна наиболее сильная в Терском бассейне внутрирядная связность как для рядов минимальных месячных, так и для рядов среднегодовых расходов воды. Значения r(1) рядов среднегодовых расходов воды достигают 0,70,8, для минимальных месячных расходов воды 0,80,9. При этом коэффициенты корреляции между колебаниями минимального месячного и среднегодового стока также велики. В многолетних колебаниях минимального месячного и среднегодового расхода воды прослеживаются ярко выраженные циклы, на фоне которых происходит общее увеличение математического ожидания и дисперсии рядов (р. Камбилеевка на рис. 6). Многолетние колебания характеристик стока предгорных рек достаточно тесно связаны с колебаниями характеристик осадков в равнинной части бассейнов. Маловодные и многоводные периоды на реках предгорья повторяют периоды с пониженным и повешенным количеством осадков, с запаздыванием на несколько лет, которое связанно с сильной естественной зарегулированностью стока этих рек.

Для наиболее крупных рек бассейна, протекающих на равнинной территории: р. Терек ниже впадения Малки, рек Малка и Сунжа в нижнем течении, характерно направленное снижение среднегодовых расходов воды (р. Терек на рис. 6). Это связано с безвозвратными потерями стока в ходе хозяйственной деятельности, составляющими около 30% от общего объема стока, формирующегося в бассейне.

Глава 5. «Особенности уровенного режима рек Терского бассейна в период максимальной водности». Рассматриваемая территория является чрезвычайно подверженной затоплению, опасность которого характеризуется прежде всего режимом уровней воды в периоды максимальной водности, проходящий во время интенсивного таяния снега и льда и выпадения ливневых дождей. В ходе исследования были получены эмпирические зависимости максимального диапазона изменения уровня воды на гидрометрических постах бассейна (разница максимальных и минимальных зарегистрированных значений уровня воды) Нmax, от целого комплекса гидрологических и морфометрических характеристик водосбора.

Рис. 7.. Зависимость H max от площади водосбора для больших (1), средних (2) и малых (3) рек зарегистрирован в бассейне р. Сунжа более 45 м, наименьший характерен для верховьев Малки и Терека: Нmax 2 м. Для ряда речных створов в бассейне Терека характерна тенденция увеличения максимальных уровней воды. Это связано, прежде всего, с направленной аккумуляцией наносов, что было выявлено путем сопоставления кривых зависимости Q(H) для данных створов за различные годы.

формирования водного режима». Обобщая результаты, полученные в главах 1–5, можно поделить бассейн р. Терек на 4 района по условиям формирования стока (физико-географические условия бассейна, источники питания рек, характер связи гидрологических элементов с метеорологическими факторами, зависимость характеристик стока от высоты водосбора, особенности водного режима и т.д.) (рис. 8). К 1-му району относятся высокогорные водосборы (Hср 2500 м). Для них характерна наибольшая водность ( М ср =3040 л/(с·км2), М мин.мес =68 л/(с·км )). Именно здесь формируется основной водный сток бассейна Терека. Половодье на данных реках начинается обычно в мае, максимальные расходы воды достигаются чаще всего в июле, спад половодья начинается в августе, маловодье наступает в середине – конце октября и длится до весны следующего года. В 1-м районе выделяются 3 области по характеру многолетних колебаний стока (см. главу 4). Сток рек второго района формируется на относительно более низкогорной территории, чем рек первого района (Hср = 1800–2200 м), что отражается как на водности рек в целом ( М ср = М мин.мес =46 л/(с·км )), так и на характере внутригодового распределения стока: половодье начинается и заканчивается раньше, формирование Рис. 8. Районирование Терского бассейна по максимальных становится в большей степени связано с выпадением летних осадков, чем с пиком снеготаяния.

К району 3 относятся водосборы предгорной части, расположенные на абсолютных высотах от 700800 до 14001800 м. Устойчивый снежный покров здесь практически не формируется, в связи с чем, половодье, связанное со снеготаянием, отсутствует здесь как фаза водного режима. Водный режим данных рек относится к паводочному с паводками в теплую часть года, помимо зимнего меженного периода выделяется летний. Для рек 3-го района характерна относительно низкая водность: М ср составляет от 3 до 12 л/(с·км2), что сопоставимо с величиной минимального месячного модуля стока рек 1-го района, М мин.мес =27 л/(с·км2) летом и 15 л/(с·км2) зимой. В рамках данного района выделены две области 3а, для которых характерны, вследствие особенностей геологического строения, аномально высокие значения М мин.мес (практически такие же, как для первого района). Район 4 представляет собой область расходования стока. Происходящие здесь безвозвратные потери стока в ходе хозяйственной деятельности составляют до 30% суммарного стока, формирующегося в бассейне.

Глава 7. «Возможности прогнозирования и расчетов характеристик стока рек Терского бассейна». Значительная внутрирядная связность рядов минимального и среднегодового стока, характерная для рек Терского бассейна, вызывает смещение стандартных статистических оценок характеристик стока.

Для исследуемых рядов было выполнено устранение этого смещения. В результате было установлено, что стандартная оценка r(1), при длине ряда меньше 50 может быть занижена на 1020% и более. При значении r(1)=0,30,5, стандартная оценка Cv обычно меньше своей исправленной величины на 110%, а при больших значениях r(1) смещение может доходить до 1020%, особенно при небольшой длине ряда наблюдений.

Рис. 9. Карта-схема нарастания времени руслового добегания высокого паводка до зависимости и карты построены впервые. Другие карты и зависимости результаты могут быть использованы для проектирования различных сооружений в пределах Терского бассейна.

распространение получили методы прогноза, основанные на наличии инерции гидрологических явлений. Для равнинных рек обычно строятся кривые спада половодья, характеризующие истощение запасов русловой сети или сезонных запасов грунтовых вод. В горных речных бассейнах мы сталкиваемся с очень быстрым добеганием как вод русловой сети, так и вод подповерхностного слоя, из-за чего использование метода кривой спада становится возможным только после перехода рек на подземное питание, т.е. в период устойчивой зимней межени. Подобные прогностические зависимости были построены для ряда рек Терского бассейна. Было установлено, что заблаговременность прогноза можно увеличивать в среднем до 3-х месяцев, при этом показатель S/ будет увеличиваться, но оставаться меньше 0,8.

Для краткосрочного прогноза максимальных уровней воды был выбран метод соответственных уровней, как наиболее адекватный современному уровню освещения бассейна гидрометеорологической информацией.

Прогностические методики были разработаны для 4-х пунктов, расположенных в зоне наиболее вероятного затопления. Несмотря на простоту метода, в случае высокого паводка с резким подъемом показатель эффективности прогноза S/ достигает 0,30,4. Заблаговременность составляет от 1 до 3 суток. На гидрометрических станциях уровень воды вычисляется за каждые сутки, как среднее арифметическое наблюдений. Вследствие этого время добегания паводка возможно рассчитать с шагом в одни сутки. В случае горных бассейнов, когда время руслового добегания может составлять первые сутки или даже часы, это существенно влияет на точность прогноза. В ходе работы было теоретически выведено, что погрешность расчета времени добегания, связанная с суточным осреднением данных наблюдений, это непрерывная случайная величина, подчиняющаяся распределению Симпсона.

Математическое ожидание ее равно нулю, дисперсия – 1/6. Полученная функция плотности распределения погрешности позволила ввести 90%-ный доверительный интервал для определения времени добегания. Он составил ±0, сут. Расчет времени добегания на разных участках рек бассейна позволил построить карты нарастания времени добегания паводка до замыкающего створа в бассейне Терека (вершина дельты) для разных периодов водности (рис. 9).

Для долгосрочного прогноза объема стока за многоводный период были получены множественные регрессионные зависимости среднего расхода воды за период с мая по июль от суммы осадков на репрезентативных метеостанциях за январьапрель для шести бассейнов высокогорных рек Терского бассейна.

Для рек со значительной многолетней зарегулированностью стока расход воды в предыдущий год также был использован в качестве предиктора. Значения коэффициента корреляции полученных множественных регрессионных зависимостей составляют 0,6–0,8.

Для прогноза характеристик стока рек Терского бассейна в рамках данной работы были предложены достаточно традиционные методы, что было продиктовано в первую очередь низкой степенью освещенности бассейна гидрометеорологической информацией. Наиболее перспективным методом расчета и прогноза характеристик стока на настоящий момент является физикоматематическое моделирование. Однако применение физико-математических моделей невозможно без подробной информации о строении водосбора и подробной программы метеорологических наблюдений, что делает на данный момент невозможной реализацию подобных моделей для больших и средних рек в пределах бассейна Терека. Тем не менее, для отдельных небольших высокогорных бассейнов, которые представляют собой опасность с точки зрения формирования селей, прорывов ледниковых озер и т. п., технически возможно организовать достаточно подробную программу метеонаблюдений, используя современные автоматические приборы и методы дистанционного зондирования. Это определяет актуальность разработки физикоматематических моделей формирования стока в высокогорных бассейнах уже сейчас.

Глава 8. «Физико-математическая модель таяния снега и льда в математической модели формирования стока в высокогорных бассейнах является разработка способа моделирования поступления воды на поверхность водосбора посредством таяния льда и снега. Моделирование таяния снега на основе расчета уравнения теплового баланса достаточно распространено в современных физико-математических моделях формирования стока равнинных рек. Тем не менее, данные модели неприменимы для высокогорных территорий ввиду ряда особенностей, прежде всего преобладания коротковолновой радиации в структуре теплового баланса, и определяющей роли рельефа распределенными параметрами расчёт таяния снега и льда основывается на эмпирических зависимостях слоя таяния от температуры воздуха.

Рис. 11. Зависимость суточного объема стока руч. Рис. 12. Суммарный слой таяния в Джанкуат от средневзвешенной величины таяния пределах ледникового комплекса на языке ледника в данный день и таяния на бассейна руч. Джанкуат за период неледниковой части бассейна в предыдущий день с 14.06.2007 по 08.09. В рамках данной работы была разработана физико-математическая модель таяния в гляциально-нивальной зоне, в основу которой лег комплекс исследований разных ученых мира в области метеорологии, гидрологии и гляциологии. Основное внимание было уделено использованию физических законов и уменьшению числа эмпирических зависимостей. В расчётной схеме нет оптимизируемых параметров. Расчет таяния снега и льда ведется на основе уравнения теплового баланса. К входным данным относятся: 1) Sg – измерения суммарной приходящей коротковолновой радиации; 2) Ea – встречное излучение атмосферы; 3) T(H) – температурный профиль долины; 4) U – скорость ветра, м/с; 5) даты выпадения осадков; 6) ЦМР и некоторые характеристики поверхности водосбора. Значения радиационных составляющих (Sg, Ea) достаточно измерять в одной точке исследуемой территории, если её размеры позволяют сделать допущение об одинаковой пропускной способности атмосферы на всей территории. Чтобы учесть пространственную неоднородность процессов, таяние рассчитывается по регулярной сетке. Результатом расчёта являются значения слоя таяния в узлах сетки с заданным временным шагом.

Предлагаемая модель была реализована для горно-ледникового бассейна Джанкуат, расположенного в приводораздельной части северного склона Главного Кавказского хребта в бассейне р. Баксан, и выбранного в качестве репрезентативного ледника для Северного Кавказа в ходе Международного гидрологического десятилетия.

Сравнение результатов расчёта слоя таяния по модели данными гляциологических наблюдений на сети абляционных реек показало хорошую воспроизводимость моделью измерений абляции для всей территории ледника (рис. 10). Необходимо заметить, что данный материал выступал абсолютно независимым и до начала проверки не использовался в расчёте.

На рис. 12 представлено смоделированное суммарное таяние ледникового комплекса руч. Джанкуат за период абляции 2007 г. Значение суммарного слоя таяния различается по территории более чем на порядок. Больше всего снега и льда стаяло в свободной от моренных отложений части языка – до 4400– 5400 мм водного эквивалента. Наименьшие значения эта величина принимает для крутых, затененных частей ледника (1400–2500 мм). Значительное охлаждающее влияние оказывает чехол моренных отложений (суммарный слой таяния 3002000 мм).

Для сравнения результатов расчета таяния по модели со стоком был дополнительно проведен расчет таяния снега в неледниковой части бассейна руч. Джанкуат за период проводившихся в 2007 г. гидрологических наблюдений (с середины июня по начало июля). Также были дополнительно проведены оценки времени добегания талой воды из различных частей бассейна, включающие фильтрацию через снежную толщу, стекание по склону или по поверхности ледника с формированием микроручейковой сети, или же фильтрацию в чехле крупнообломочных отложений, добегание по русловой сети. В результате было получено, что внутрисуточный диапазон колебаний расхода воды (так называемый «быстрый» сток) формируется за счет таяния на языке ледника Джанкуат. Среднее время склонового добегания талой воды в толще крупнообломочных отложений в неледниковой части бассейна до элементов русловой сети составляет от 15–16 до 25–35 часов. Таким образом, таяние в неледниковой части бассейна, за счет достаточно большой доли в суммарном таянии (от 0,35 15.06.07 до 0,14 03.06.07), оказывает значительное влияние на объем стока последующего дня. Волна таяния в области питания ледника в процессе фильтрации через мощный снежный покров и стекания по поверхности ледника значительно распластывается. Вследствие этого данная составляющая в общем стоке руч. Джанкуат в течение рассматриваемого периода представляет собой практически постоянную, постепенно увеличивающуюся величину. Значительная часть талой воды, образовавшейся в областях питания ледника в июне, доходит до замыкающего створа на руч. Джанкуат уже в следующем месяце. Таким образом, различия в объеме стока между отдельными сутками формируются в основном за счет таяния на языке ледника, формирующего «быстрый» сток, а также талой воды с неледниковой части бассейна, добегающей до замыкающего створа в течение суток (рис. 11).

прогнозировать возможные изменения талого стока в связи с ожидаемыми изменениями климата и деградацией оледенения. В качестве примера в работе смоделировано изменение таяния ледника Джанкуат с использованием входных данных за 2007 г., модифицированных в соответствии c прогнозом изменений климата, который основан на линейной экстраполяции существующих тенденций. При таком развитии событий слой таяния ледника Джанкуат увеличится на 12–40% в зависимости от зоны ледника.

Заключение. Итогом работы стало комплексное исследование условий формирования и пространственно-временного распределения характеристик водного стока рек бассейна Терека, а также анализ основных методов и подходов к его изучению. Основные результаты работы:

характеристик осадков и температуры воздуха между пунктами метеонаблюдений для гидрологических исследований в пределах центральной и восточной части Северного Кавказа.

2. На равнинной территории Терского бассейна наблюдается статистически достоверное увеличение среднегодовой температуры воздуха и уменьшение числа дней с отрицательными температурами воздуха в году. Многолетние колебания годовых сумм осадков в бассейне показывают разнонаправленные тенденции.

3. В горной и предгорной частях бассейна реки Терек естественная зарегулированность играет важную роль в формировании стока рек. Это проявляется в высоких значениях коэффициентов внутрирядной связности рядов годового и минимального месячного стока.

4. Для горных бассейнов основным фактором величины стока в первую, бльшую часть весенне-летнего многоводного периода являются суммы осадков за январьапрель. Для бассейнов предгорного и равнинного пояса зависимость стока в летне-весенний период от суммы осадков за зиму прослеживается достаточно слабо, что связано с меньшей долей таяния снега в структуре питания. Для бассейнов с существенной естественной многолетней зарегулированностью стока характерна также зависимость стока за многоводный период от расходов воды в предшествующий год.

5. Для рек предгорной части бассейна и высокогорной части междуречья Малки и Терека характерно статистически достоверное увеличение математического ожидания и дисперсии рядов минимальных месячных и среднегодовых расходов воды в течение всего периода наблюдений. Для р. Терек, Малка и Сунжа в нижнем течении характерно направленное снижение среднегодовых расходов воды, связанное с безвозвратными потерями стока в ходе хозяйственной деятельности.

6. Разработан комплекс обновленных эмпирических зависимостей и карт для расчета характеристик минимального, среднегодового стока и максимальных уровней воды неизученных водосборов в бассейне Терека.

7. Разработано районирование бассейна Терека по условиям формирования водного режима рек, в котором учтены особенности внутригодового распределения стока, пространственное распределение характеристик стока, основные факторы его формирования и особенности многолетних колебаний;

8. Предложены методики долгосрочного прогноза характеристик стока маловодной и многоводной фазы водного режима, методики краткосрочного прогноза уровней и расходов воды в паводочный период для различных участков рек бассейна Терека. Основным критерием выбора методов прогноза стало соответствие уровню развития сети гидрометеорологических наблюдений.

9. Разработана физико-математическая модель таяния снега и льда в гляциально-нивальной зоне. Проверка показала хорошую воспроизводимость моделью данных натурных наблюдений. Предложенная физико-математическая модель таяния снега и льда в гляциально-нивальной зоне может послужить основой разработки моделей стока рек горных территорий, необходимых для организации системы мониторинга за опасными гидрологическими процессами в высокогорных бассейнах.

РАБОТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК:

Христофоров А.В., Юмина Н.М., Кириллов А.В., Рец Е.П. Прогнозирование стока рек Терского бассейна // Водное хозяйство России. 2007. № 4. С. 25–37.

Рец Е.П., Фролова Н.Л., Поповнин В.В. Моделирование таяния поверхности горного ледника // Лёд и Снег. 2011. № 4. С. 24–31.

Юмина Н.М., Рец Е.П. Совершенствование системы мониторинга опасных паводков на реках Северного Кавказа // Водное хозяйство России. 2012. № 1. С. 47– 62.

Rets E., Kireeva M. Hazardous hydrological processes in mountainous areas under the impact of recent climate change: case study of Terek River basin // Global Change:

Facing Risks and Threats to Water Resources: proc. of the Sixth World FRIEND Conference. IAHS Publ. 340. 2010. Pp. 126134.

Rets E., Kireeva M. River flow in the alpine zone of North Caucuses under the influence of recent climate change // 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. 2012. P. 540.

6. Имеретинская Низменность. Природно-геологические условия, проблемы освоения / ред. И.П.Балабанова. – М.:«Издательский дом Недра», 2011. 281 с.

Фролова Н.Л., Рец Е.П. Терек / Реки и озера мира. Энциклопедия. М.: ООО «Издательство «Энциклопедия», 2012. С. 673678.

8. Рец Е.П. Колебания водного стока рек Терского бассейна в паводочный период // Исследования молодых географов в интересах устойчивого развития: Сборник статей победителей секции Географии, XIV Международной конференции «Ломоносов – 2007»: Сб.статей / Отв.ред. А.И. Иванов. – М.: МАКС Пресс. 2007. С.

9. Рец Е.П. Колебания водного стока рек Терского бассейна в паводочный период // Материалы XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. Ред. И.А. Алешковский, А.И, Андреев Том I. – СП «Мысль». 2007. С. 274.

10. Рец Е.П. Особенности формирования максимального и минимального стока рек горных территорий (на примере бассейна р. Терек) // Водные ресурсы, экология и гидрологическая безопасность. М., 2008. С. 40–44.

11. Рец Е.П. Минимальный сток рек Северного Кавказа // Материалы докладов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев.

[Электронный ресурс] – М.: Издательство МГУ; СП МЫСЛЬ. 2008.

12. Рец Е.П. Особенности опасных гидрологических процессов в пределах горных территорий в условиях изменения климата (на примере бассейна р. Терек) //Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И.

Андреев. [Электронный ресурс] — М.: Издательство МГУ, 2009. с. 84— 1 электрон.

опт. диск (CD-ROM); 12 см. [Адрес ресурса в сети интернет: http://www.lomonosovmsu.ru/2009/] 13. Рец Е.П. Особенности опасных гидрологических процессов в пределах горных территорий в условиях изменения климата (на примере бассейна р. Терек) // Инженерные изыскания в строительстве» Материалы научно-практической конференции молодых специалистов. Москва. 2009. С. 2026.

14. Рец Е.П. Моделирование таяния в гляциально-нивальной зоне на основе уравнения теплового баланса в целях расчета ледникового стока рек // Труды VII Конференции «Динамика и термика рек, водохранилищ и прибрежной зоны морей».

Москва, РУДН. 2009. С. 224–232.

15. Рец Е.П. Моделирование таяния в гляциально-нивальной зоне в целях расчета стока рек горных территорий // Водные ресурсы, экология и гидрологическая безопасность. М., 2009. С. 125–129.

16. Рец Е.П. Особенности пространственно-временного распределения и прогноз минимального стока рек Терского бассейна / Ресурсы и качество вод суши: оценка, прогноз и управление. Сборник трудов Первой открытой конференции Научнообразовательного центра. М.: ИВП РАН. 2011. С. 182196.

17. Рец Е.П. Физико-математическое моделирование таяния снега и льда в гляциально-нивальной зоне / Ресурсы и качество вод суши: оценка, прогноз и управление. Сборник трудов Второй открытой конференции Научнообразовательного центра. М.: ИВП РАН. 2012. С. 218233.

© 2013 www.diss.seluk.ru — «Бесплатная электронная библиотека — Авторефераты, Диссертации, Монографии, Методички, учебные программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.

Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.

Источник