Старинные навигационные приборы морские

Начавшееся в Средние века повсеместное распространение навигационных справочников объясняется тем, что моряки теперь посещали значительно больше портов, чем раньше, и не могли удерживать в памяти всю необходимую информацию, особенно с появлением компаса. Самые ранние свидетельства того, что европейцы нашли навигационное применение магнитной иглы, содержится в трудах английского энциклопедиста Александра Неккама, датируемых приблизительно 1180 годом:

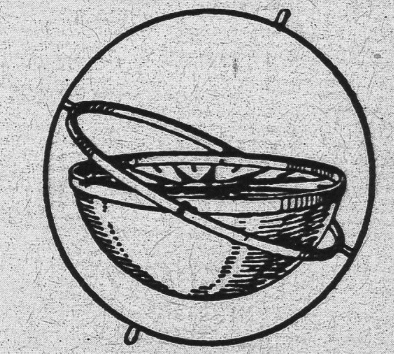

«В пасмурные дни, когда не видно солнца, или ночью, когда мир окутан мглой и не видно небесных светил, моряки не могут сказать, куда движется их судно; тогда они подносят магнит к железной игле, которая вращается в круглой чаше. Когда движение останавливается, острие указывает на север».

Нет никаких свидетельств о китайском происхождении западного компаса, но слова Неккама очень похожи на описание «указывающей на юг иглы», данное Чжу Юем в начале того же века. Сначала «иглу и камень» (магнитный железняк или магнетит) использовали, чтобы найти Полярную звезду, если визуальные наблюдения были невозможны. Винсент из Бове писал в 1250 году:

«Когда облака закрывают от моряков солнце или звезду, они берут иголку, продевают ее в соломинку и помещают в сосуд с водой. Затем подносят магнитный камень и водят им по кругу над водой, пока игла, которая следует за ним, не начнет быстро вращаться. В этот момент камень быстро убирают, и игла останавливается, указывая острием на Stella Maris ».

Представление о том, что игла притягивается к Полярной звезде, было вскоре отвергнуто, однако о существовании магнитного поля Земли не знали еще несколько веков. И тем не менее «роза компаса» (иначе называемая «розой ветров») традиционно изображается в виде звезды в соответствии с первоначальным поверьем о звездной ориентации компаса.

В то же время традиция моряков определять направление движения относительно ветра нашла отражение в делении круга компаса на тридцать две части. Хотя астрономы еще с античности делят круг на 360 градусов, моряки Средиземноморья предпочитали определять направления в терминах восьми ветров, чем объясняется первоначальное деление круга компаса на восемь румбов: норд, норд-ост, ост, зюйд-вест и так далее.

С усовершенствованием компаса появились еще восемь «половинных» румбов (норд-норд-ост, ост-норд-ост, ост-зюйд-ост и т. д.) и шестнадцать «четвертичных» (норд-тень-ост, норд-ост-тень-норд и т. д.) — в общей сложности тридцать два румба по 11,25 градуса.

Повсеместное внедрение компаса для прокладывания курса привело к дальнейшему совершенствованию средневековых портоланов, или схематических морских карт. Итальянское слово portolano первоначально означало сборник словесных инструкций для мореплавателей, как, например, самый старый из дошедших до нас — «Компассо да Навигаре».

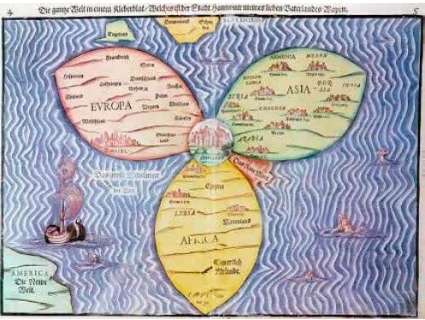

Со временем к этим руководствам стали добавляться схематические карты, на которых с необыкновенным искусством были изображены очертания средиземноморского побережья. Это стремление к географическому реализму разительно отличалось от стилизованных средневековых карт Т-О, которые создавались с целью изобразить упорядоченный мир с Иерусалимом, лежащим в центре, на пересечении буквы Т. Верхнее полукружие — Азия, левая нижняя четверть — Европа, правая — Африка. Европу от Африки отделяет Средиземное море, Африку от Азии река Нил, Европу от Азии — река Дунай. Весь мир окружен Мировым океаном, представленным буквой О.

Портоланы отличаются от этих карт не только реалистическим изображением берегов, но наличием на них сразу нескольких роз ветров, с расходящимися до самых краев карты лучами румбов, создающих впечатление спутанной сети пересекающихся линий. Согласно установившимся правилам, черные линии соответствовали восьми основным румбам, зеленые — «половинным» румбам, красные — «четвертичным» румбам.

Порты обозначались названиями, всегда написанными со стороны суши, перпендикулярно береговой линии, а в некоторых случаях флагами или другими эмблемами. Так, например, на карте Анджелино Далорто от 1339 года связь между Ланцеротто Малочелло и островом Лансароте указана с помощью креста Св. Георгия, считавшегося святым покровителем его родного города — Генуи.

Компас помогает определить направление, но не место. Возможность узнать свое местоположение относительно порта отплытия или назначения очень важна. Самый простой способ — «привязаться» к неподвижному ориентиру на суше, но при отсутствии заметных объектов на горизонте приходится смотреть на небо. Относительное постоянство перемещения Луны, звезд и планет по небу на протяжении года позволяет довольно легко узнать широту, то есть смещение на север или юг от экватора, определив угол между горизонтом и либо Солнцем, либо, в Северном полушарии, Полярной звездой.

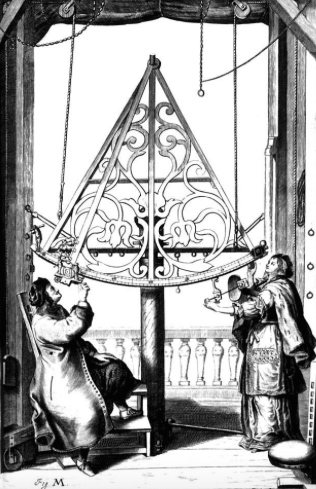

Один из старейших инструментов для определения широты — астролябия, известная еще с античных времен. Астролябия, которой пользовались астрономы, была слишком громоздкой и сложной для использования в море (в неоконченной работе Чосера «Трактат об астролябии», старейшем техническом справочнике на английском языке, насчитывается почти пятнадцать тысяч слов), но к 1481 году в Португалии появилась астролябия для моряков. Это упрощенный инструмент применялся повсеместно, и упоминания о нем встречаются в отчетах о путешествиях Бартоломеу Диаша, Васко да Гамы и Педру Алвариша Кабрала. Несколько раньше морской астролябии появился квадрант, впервые упомянутый в письменных источниках около 1460 года.

Из других инструментов, появившихся уже в Новое время в распоряжении у навигаторов, необходимо упомянуть поперечный жезл (конец XV века), квадрант Дэвиса (конец XVI века), октант (1730 г.) и, наконец, секстан (1759 г.), который оставался стандартным инструментом для навигации вплоть до появления электронных приборов. Практичных и эффективных методов определения долготы — смещения на запад или восток относительно конкретного меридиана — придется ждать вплоть до XVIII века, когда был изобретен точный хронометр.

Источник

Навигационные приборы

В XVII веке Англия, Франция и Голландия объявили, что выплатят солидные награды тому, кто найдет способ точного определения долготы.

Современному человеку, пользующемуся навигатором, сложно представить себе путешествие без помощи этого прибора. Навигатор делает саму сложную, черновую работу: высчитывает курс, прокладывает удобный маршрут. Человеку остается только двигаться и следовать ценным указаниям. Такую роскошь могут позволить себе наши современники. Но раньше людям приходилось самим высчитывать курс и строить маршрут. У большинства великих путешественников, чьи имена навеки сохранила история (Магеллан, Колумб) не было даже приблизительных карт тех местностей, в которых они оказывались. Навигация и ориентирование были сложным и очень тонким делом, а любая ошибка могла стоить путешественникам жизни.

Колесница, указывающая на юг, считается одним из первых навигационных приборов, созданных человеком. По легенде, она была изобретена в Китае более четырех с половиной тысяч лет назад. Создание колесницы приписывается Хуан ди, который также известен, как Желтый Император. Персонаж этот почти мифический. Это китайский аналог легендарного короля Артура. Хуан-ди считается прародителем всех китайцев и основоположником даосизма.

На протяжении долгой истории Китая колесница много раз переизобреталась. Точно известно, что она существовала в 200 году нашей эры. Сложно устроенный механизм работал по очень простому принципу. На колеснице была закреплена фигурка человека с вытянутой рукой, которая всегда указывала на юг. При любом повороте и направлении движения, хозяин колесницы мог определить стороны света. Этот принцип был положен в основу многих других навигационных приборов. Современные компасы, как мы знаем, изначально указывают на север.

Компас

Компас, предположительно, также был изобретен в Китае во времена династии Сун (960−1274 гг). Использовался он в основном при переходах через степи и пустыни. Подробно описан компас был лишь в XII-м веке. В Европе этот прибор появился приблизительно в XI-м столетии, правда, он был не сильно похож на современный компас. Изначально это была магнитная стрелка, закрепленная на пробке. Это нехитрое устройство опускалось в воду. В воде стрелка ориентировалась нужным образом. Существуют предположения, что именно такой компас использовали скандинавские мореплаватели, которые, как мы знаем, около 1000 года впервые пересекли Атлантику и побывали в Америке, которая, впрочем, тогда еще так не называлась. В дальнейшем компас не раз совершенствовался.

Румбы (деления картушки) придумал итальянец Флавио Джойя, живший в XIV-м веке. Он же надел стрелку на шпильку и создал картушку. При этом Джойя использовал деление на 16 румбов. До 32-х это число увеличилось лишь в XVI-м веке. При этом моряки нередко сталкивались с проблемами из-за качки, которая оказывала влияние на работу компаса. Для решения этой проблемы стали использовать карданов подвес. Любопытно, что эта знаменитая опора носит имя человека, который не только не изобретал ее, но даже и не претендовал на авторство. Итальянец Джероламо Кардано просто описал это устройство.

Подвес, впрочем, не был универсальной страховкой. «Обмануть» компас мог любой профессиональный моряк. Люди, читавшие «Пятнадцатилетнего капитана», помнят, как Негоро положил под компас топор, заставив корабль сильно отклониться от курса.

Компас компасом, но путешествовать люди начали задолго до его появления. Древние греки ходили по Средиземному и Черному морям. Финикийцы, предположительно, огибали Африку. Ни у тех, ни у других компаса не было. А ориентировались они, очевидно, не только по звездам. Ответ на вопрос, использовались ли греками какие-либо навигационные приборы, был получен в 4 апреля 1900-го года. В этот день группа греческих водолазов обнаружила на затонувшем корабле предмет, который позже стал известен как антикитерский механизм.

Дело в том, что затонувший древнеримский корабль, на котором было установлено устройство, был обнаружен возле острова Антикитера. Механизм представлял собою 37 бронзовых шестеренок в деревянном корпусе, на котором были размещены циферблаты. Ученые доказали, что устройство применялось для расчета движения небесных тел. Антикитерский механизм, найденный на корабле, был создан не позднее 85-го года до н. э.

Карты

Карта, конечно, не прибор, но важно понимать, что к идее создания карт человечество пришло далеко не сразу. И до поры до времени это были просто картинки, ориентироваться по которым было почти невозможно. На Средневековых картах мы, непременно, увидим в центре Иерусалим, соединяющий Азию, Африку и Европу. Что любопытно, части света на каждой карте изображались по-своему. Африка могла оказаться на севере, Европа на юго-востоке, а Азия не Северо-западе от Иерусалима.

Революцию в картографии произвел голландец Герард Меркатор, который первым в Европе стал делать подробные и точные карты. В 1569-м году он начал составлять карты в равноугольной цилиндрической проекции. Сделав их такими, какими мы привыкли видеть их теперь.

Навигационные приборы моряков

Во второй половине XV-го века началась Эпоха Великих географически открытий. Плавания на дальние расстояния (зачастую в совершенно неизвестные края) поставило перед моряками новые задачи. Они были связаны, в первую очередь, с необходимостью точно определить свое местонахождение. А значит, необходимы были приборы для определения широты и долготы. Со времен Древней Греции были известны гномон и астролябия — астрономические инструменты для нахождения широты.

Изобретателем астролябии считается женщина — Гипатия Александрийская. Примерная дата создания — 370 год до нашей эры. Причем применяли астролябию в начале в архитектуре для измерения высоты объектов. В Европе ее начали использовать лишь в XII-м веке для определения высоты небесных тел. Позднее, уже в XVIII-м веке был изобретен секстант — более совершенный прибор для определения широты. Принцип определения описал еще Исаак Ньютон. Он, правда, не опубликовал его, так что «отцом» секстанта считается английский математик Джон Хейли.

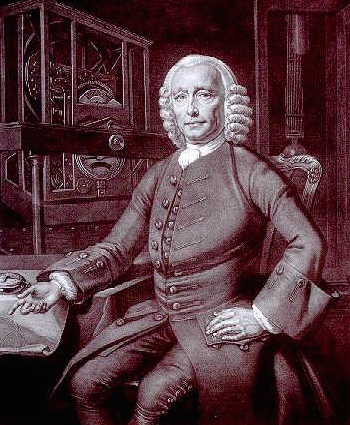

С измерением долготы все обстояло сложнее. Определить ее по углу возвышения Полярной звезды, как широту, возможным не представлялось. В XVII-м веке Англия, Франция и Голландия объявили, что выплатят солидные награды тому, кто найдет способ точного определения долготы. Свои методы предлагали многие ученые, включая Галилео Галилея. Его проект состоял в том, чтобы измерять долготу по положению спутников Юпитер. Метод этот, однако, требовал не только сложнейших вычислений, но и новых астрономических инструментов, которых в то время еще не существовало. Голландец Фризиус Гемме, в конце концов, предложил определять долготу, сравнивая время в точке нахождения со временем в порту отправки. Точные часы, позволявшие воплотить эту идею в жизнь, были созданы в 1749-м году Джоном Харрисоном.

Его хронометр вскоре стал неотъемлемой частью любого выходившего в море корабля. Долгота определялась по разнице во времени между точкой нахождения и Гринвичем.

Источник