Моно-, поли- и мегалоскуты. Понятие о сосудистом бассейне

Пластическая хирургия

Все операции, включающие пересадку кро-воснабжаемых тканей, объединяет единый принцип: должна быть обеспечена жизнеспособность пересаженных тканей, что необходимо для их вживления в воспринимающее ложе. Наиболее важным условием решения этой центральной проблемы является точная оценка возможностей питания пересаженного лоскута через его сосудистый пучок.

Как известно, основной закономерностью перестройки кровообращения выделенного на одной сосудистой ножке комплекса тканей является возникновение градиента удельного кровотока со снижением его величины по направлению от места вхождения питающих сосудов к периферии. Именно этим объясняется тот факт, что при пересадке лоскутов некроз тканей из-за недостаточного питания наблюдается именно на периферии. Последнее означает, что в связи с ошибкой планирования (или техники) операции данный участок тканей оказался за пределами избранного хирургом донорского сосудистого бассейна. Что же включает в себя это понятие?

С точки зрения пластического хирурга, сосудистый бассейн — это область деления данного сосудистого пучка на ветви (включая и анастомозы с соседними пучками), в пределах которой могут быть выделены и использованы для пластики жизнеспособные комплексы тканей.

Важно подчеркнуть, что в интересах практики понятие о сосудистом бассейне может по-разному трактоваться различными специалистами. Так, с позиций анатомов, сосудистый бассейн — это область деления артерии на ветви меньшего порядка до уровня анастомозов с соседними артериями. С одной стороны, это определение вполне конкретно, так как после заполнения артериального русла инъек- i ционной массой, препарирования или рентгенографии можно определить границы сосудистого бассейна практически любой артерии. С другой стороны, это понятие весьма условно, так как начиная с уровня сосудов диаметром 0,1-0,2 мм границы соседних бассейнов неизбежно размываются в «океане» сосудистой системы. Эти границы теряются среди множества анастомозов между соседними артериальными сосудами.

С точки зрения физиологов, в определении сосудистого бассейна наибольшее значение имеет возможность обеспечения достаточного питания тканей, выделенных на сосудистом пучке. Однако до реального выделения лоскутов точное определение возможного объема хорошо кровоснабжаемых тканей невозможно. Уровень кровотока в тканях во многом определяется такими факторами, как тонус сосудов, соотношение функционирующих артерий и вен в питающей ножке, показатели общей гемодинамики, реологические свойства крови и др. Сохранение жизнеспособности пересаженных тканей зависит также от содержания кислорода в крови и возможностей его усвоения тканями. Поэтому «анатомические» и «физиологические» границы одного сосудистого бассейна могут различаться весьма существенно.

В тех случаях, когда цель операции может быть достигнута путем пересадки лоскута сравнительно малых размеров (заведомо меньше размеров сосудистого бассейна), сохранение его жизнеспособности и успех вмешательства в основном определяются техникой выделения трансплантата и качеством подключения его сосудистой ножки к сосудам реципиентного ложа. Ситуация резко усложняется, если необходимо применять лоскуты сложной формы и значительных размеров, выделение которых в пределах одного сосудистого бассейна невозможно или крайне затруднено. Поэтому в 1989 г. было предложено делить лоскуты на три основные группы: моно-, поли- и мега-комплексы тканей (лоскуты).

Монокомплексы — это участки тканей, выделенные в пределах одного сосудистого бассейна единым блоком. Они наиболее пригодны для замещения дефектов тканей простой конфигурации (плоскостной, цилиндрической, сферической) и т. п. Именно монокомплексы, тканей наиболее часто используются в клинической практике.

Несмотря на различия в строении сосудистой системы, их объединяет возможность питания через один сосудистый пучок, а также весьма ограниченные масштабы допустимых стереометрических изменений. В монолоскут могут быть включены и другие относительно крупные сосудистые пучки (ножки), однако их сохранения (подключения) для обеспечения жизнеспособности пересаженных тканей не требуется.

При пластике дефектов более сложной формы на периферии монокомплексов тканей (главным образом, кожно-мышечных) могут быть выкроены дополнительные лоскуты с учетом направлений разветвления основного сосудистого пучка (например, формирование продольных лоскутов на ножке в перифериче-ских отделах лоскута из широчайшей мышцы спины). Однако наличие относительно широкой ножки резко ограничивает дугу перемещения этих лоскутов.

Поликомплекс тканей представляет собой сочетание монокомплексов, выделенных в пределах одного сосудистого бассейна на различных ветвях одного основного сосудистого пучка (рис. 3.5.3). Пересадка поликомплексов необходима при дефектах сложной формы, когда продольные оси различных участков раны расположены в несовпадающих направлениях. Такие дефекты могут быть представлены как причудливое сочетание 2-3 дефектов простой формы. Их замещение комплексом тканей на одной сосудистой ножке требует значительной свободы перемещения его различных частей. Это достигается формированием дополнительных островковых лоскутов на ветвях основного сосудистого пучка. Являясь относительно независимыми, они могут играть самостоятельную роль.

Поликомплекс тканей также может включать другие сосудистые пучки (ножки), в сохранении (подключении) которых нет необходимости. Полилоскуты могут быть выделены в большинстве донорских зон, поскольку сосудистая ножка почти каждого из известных лоскутов имеет ветви, которые перевязывают при формировании монокомплексов и которые могут быть сохранены для взятия дополнительных участков тканей.

В клинической практике необходимость в пересадке поликомплекса тканей чаще всего возникает при сочетании дефекта мягких тканей и костной полости. В некоторых случаях при наличии двух рядом расположенных дефектов тканей может быть использован двух-островковый лучевой (или локтевой) лоскут. Возможна пересадка больших объемов мягких тканей в виде двойного и тройного поликомплексов, сформированных на ветвях подлопаточного сосудистого пучка.

Несмотря на то, что выделение моно- и полилоскутов является условным и носит прикладной характер, отметим их принципиальные различия. Во-первых, в поликомплексе использование еще одной ветви донорского сосудистого пучка позволяет пересадить иногда весьма крупные дополнительные объемы различных тканей (мышца, кость, сухожилия). Во-вторых, дополнительный объем тканей может быть в ряде случаев взят на той ветви основного сосудистого пучка (например, лучевого), которая расположена на наиболее выгодном (по отношению к другой части поликомплекса) уровне. Это позволяет закрыть сложный по форме дефект наилучшим образом.

В-третьих, дуга перемещения островкового лоскута (как части поликомплекса) значительно больше, чем лоскута на широком основании. В отличие от этого дополнительный лоскут, выкроенный в монокомплексе, всегда располагается на его периферии, что уже снижает его потенциальные возможности.

Во-вторых, довольно широкое основание существенно ограничивает возможности его перемещения.

Наконец, тип кровоснабжения дополнительного лоскута может приближаться к неосевому, что повышает риск критических нарушений кровообращения в выделенных тканях.

В то же время понятия «монокомплекс» и «поликомплекс» не являются абсолютными, что видно хотя бы на примере комплекса тканей, включающего малоберцовую кость с дополнительным кожно-фасциальным лоскутом на пе-регородочно-кожных сосудах.

Такой комплекс тканей может быть взят единым блоком, как монокомплекс на малоберцовых сосудах. Однако наличие достаточно длинной межмышечной перегородки, в которой проходят кожные ветви основного сосудистого пучка, обеспечивает достаточно большую дугу ротации для кожной части лоскута, что приближает его к поликомплексу тканей. Если же одна из вен или артерий кожно-фасциальной части лоскута будет анастомозирована с сосудом воспринимающего ложа, то данный комплекс может быть классифицирован уже как мега-комплекс.

Мегакомплекс тканей — это совокупность двух или нескольких монокомплексов или моно- и поликомплекса, границы которых выходят за пределы бассейна одного сосудистого пучка и для жизнеспособности которого необходимо сохранение (подключение) дополнительных сосудов и другой сосудистой ножки.

Впервые возможность закрытия обширных ран конечностей сверхдлинными комплексами тканей, сформированными на двух сосудистых ножках и включающих зоны кожно-фасциаль-ного пахового и кожно-мышечного торакодор-сального лоскутов, была продемонстрирована японскими хирургами в 1984 г. При пересадке мегалоскутов могут пересекаться и анастомозироваться обе сосудистые ножки. Возможно сохранение одной из них и восстановление другой, а также транспозиция мос-товидного лоскута без пересечения ключевых сосудистых магистралей.

Следует отметить, что грань между моно-и мегакомплексами тканей может быть весьма условной, ведь показания к дополнительной реваскуляризации последнего через вторую сосудистую ножку далеко не всегда являются абсолютными.

Источник

Сосудистый бассейн что это

Работа мозга полностью зависит от его непрерывного снабжения кровью, обогащенной кислородом. Контроль доставки крови происходит за счет способности мозга улавливать колебания давления в основных источниках его кровоснабжения — внутренней сонной и позвоночной артериях. Контроль напряжения кислорода в артериальной крови обеспечивает хемочувствительная зона продолговатого мозга, рецепторы которой реагируют на изменение концентрации газов дыхательной смеси во внутренней сонной артерии и спинномозговой жидкости. Регулирующие кровоснабжение мозга механизмы устроены тонко и совершенно, однако в случае повреждения или окклюзии артерий эмболом они становятся неэффективными.

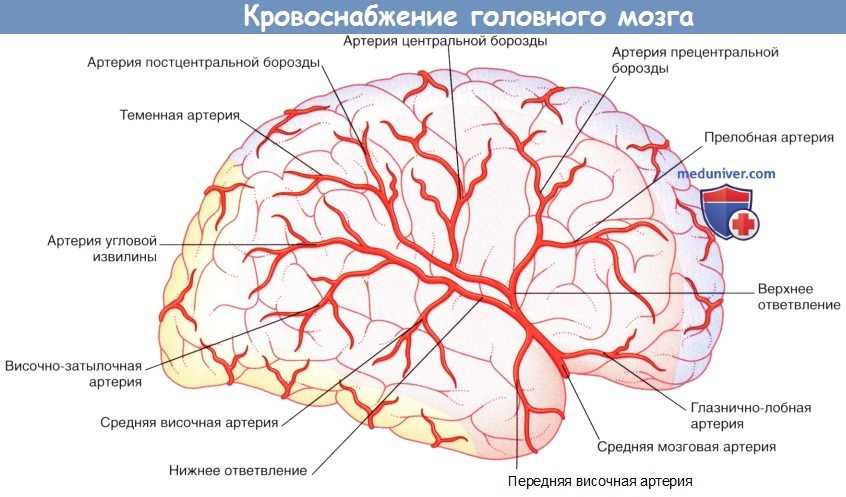

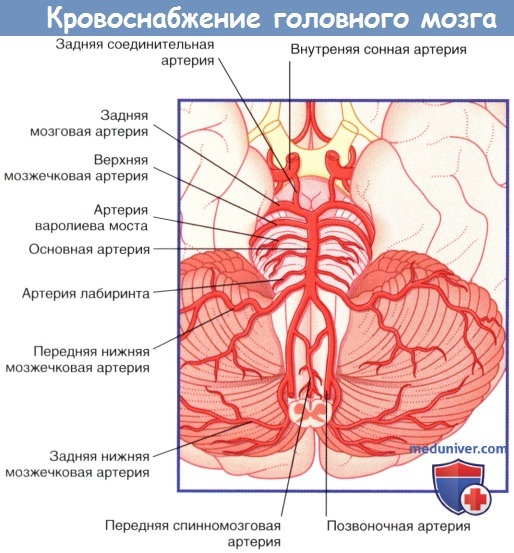

а) Кровоснабжение передних отделов мозга. Кровоснабжение полушарий мозга осуществляют две внутренние сонные артерии и основная (базилярная) артерия.

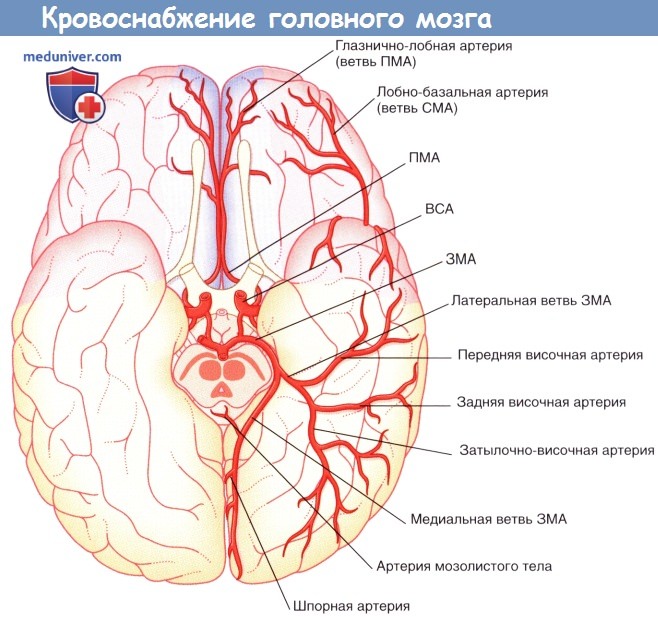

Внутренние каротидные артерии через крышу пещеристого синуса проникают в субарахноидальное пространство, где отдают три ветви: глазную артерию, заднюю соединительную артерию и переднюю артерию сосудистого сплетения, а затем разделяются на переднюю и среднюю мозговые артерии.

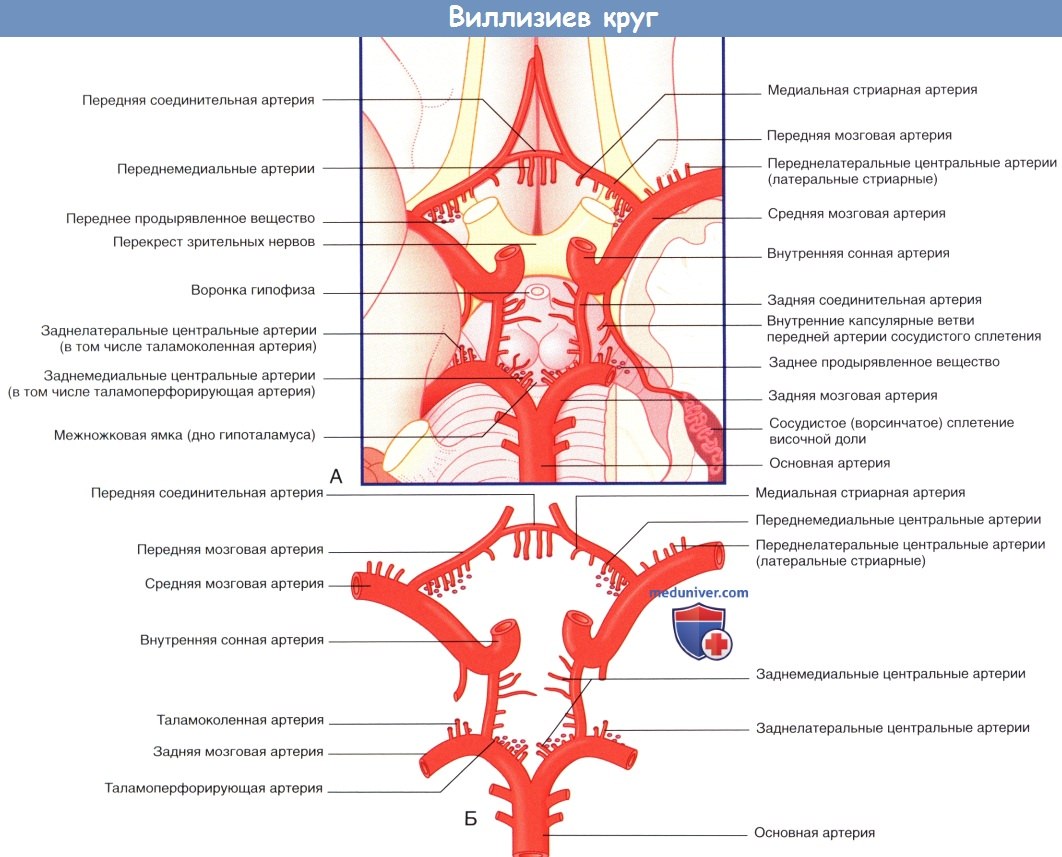

Основная артерия на верхней границе варолиева моста разделяется на две задние мозговые артерии. Артериальный круг головного мозга — виллизиев круг —формируется за счет анастомоза задней мозговой и задней соединительной артерий с обеих сторон и анастомоза двух передних мозговых артерий с помощью передней соединительной артерии.

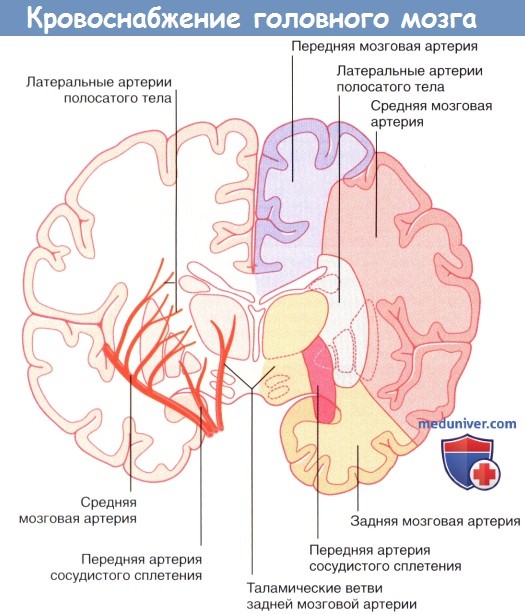

Кровоснабжение сосудистого сплетения бокового желудочка обеспечивают передняя артерия сосудистого сплетения (ветвь внутренней сонной артерии) и задняя артерия сосудистого сплетения (ветвь задней мозговой артерии).

Артерии, составляющие виллизиев круг, образуют десятки тонких центральных (перфорирующих) ветвей, которые проникают в мозг через переднее продырявленное вещество вблизи перекреста зрительных нервов и через заднее продырявленное вещество позади сосцевидных тел. (Эти обозначения применимы для образований, расположенных на вентральной поверхности мозга, а также для небольших отверстий, образованных при прохождении многочисленных артерий, кровоснабжающих эти области.) Существует несколько классификаций перфорирующих артерий, однако условно их разделяют на короткие и длинные перфорирующие ветви.

(Б) Артерии, образующие виллизиев круг. Продемонстрированы четыре группы центральных ветвей. Таламоперфорирующие артерии относят к заднемедиальной группе, таламоколенчатые артерии — к заднелатеральной группе.

Учебное видео анатомии сосудов Виллизиева круга

Короткие центральные ветви берут начало от всех артерий виллизиева круга, а также от двух артерий сосудистых сплетений и обеспечивают кровоснабжение зрительного нерва, перекреста зрительных нервов, зрительного проводящего пути и гипоталамуса. Длинные центральные ветви начинаются от трех мозговых артерий и кровоснабжают таламус, полосатое тело и внутреннюю капсулу. К ним относят также артериальные ветви полосатого тела (чечевицеобразно-полосатые артерии), отходящие от передней и средней мозговых артерий.

1. Передняя мозговая артерия. Передняя мозговая артерия проходит на медиальную поверхность полушарий головного мозга над перекрестом зрительных нервов. Затем она огибает колено мозолистого тела, что позволяет с легкостью идентифицировать его при каротидной ангиографии (см. далее). Вблизи передней соединительной артерии передняя мозговая артерия отдает ветвь, образуя медиальную артерию полосатого тела, также известную как возвратная артерия Гюбнера. Функция этой артерии — кровоснабжение внутренней капсулы и головки полосатого тела.

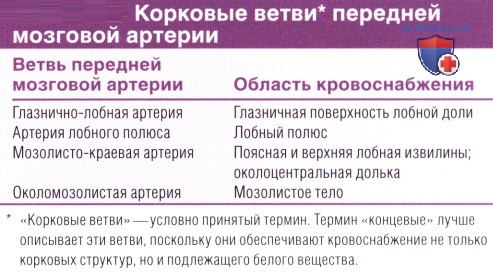

Корковые ветви передней мозговой артерии кровоснабжают медиальную поверхность полушарий мозга на уровне теменно-затылочного борозды. Ветви этой артерии пересекаются в области лобной и латеральной поверхностей полушарий мозга.

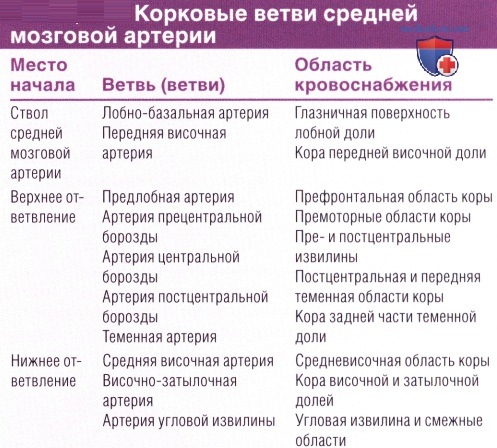

2. Средняя мозговая артерия. Средняя мозговая артерия — наиболее крупная из ветвей внутренней сонной артерии, принимающая 60-80 % ее кровотока. Отходя от внутренней сонной артерии, средняя мозговая артерия сразу же отдает центральные ветви, а затем в глубине латеральной борозды направляется к поверхности островка мозга, где разветвляется на верхнюю и нижнюю части. Верхние ветви обеспечивают кровоснабжение лобной и теменной долей, а нижние — теменной и височной долей, а также средней части зрительной лучистости. Названия ветвей средней мозговой артерии и кровоснабжаемых ими отделов указаны в таблице ниже. Средняя мозговая артерия кровоснабжает 2/3 латеральной поверхности мозга.

В состав центральных ветвей средней мозговой артерии входят латеральные артерии полосатого тела, кровоснабжающие полосатое тело, внутреннюю капсулу и таламус. Окклюзия одной из латеральных артерий полосатого тела приводит к развитию классических проявлений инсульта («чистой» моторной гемиплегии). В этом случае происходит повреждение корково-спинномозгового проводящего пути в задней ножке внутренней капсулы, вызывающее контралатеральную гемиплегию (паралич мышц верхней и нижней конечностей, а также нижней части лица на стороне, противоположной поражению). Обратите внимание: полная информация о кровоснабжении внутренней капсулы представлена в отдельной статье на сайте.

3. Задняя мозговая артерия. Две задние мозговые артерии — конечные ветви основной артерии. Однако в эмбриональном периоде задние мозговые артерии отходят от внутренней сонной артерии, в связи с чем у 25 % людей внутренняя сонная артерия в виде крупной задней соединительной артерии остается основным источником кровоснабжения мозга с одной или обеих сторон.

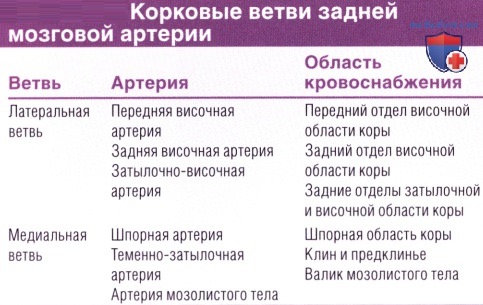

Недалеко от места отхождения от основной артерии задняя мозговая артерия разделяется и образует ветви, направляющиеся к среднему мозгу, заднюю артерию сосудистого сплетения, кровоснабжающую сосудистое сплетение бокового желудочка, а также центральные ветви, проходящие через заднее продырявленное вещество. Затем задняя мозговая артерия огибает средний мозг в сопровождении зрительного проводящего пути и обеспечивает снабжение кровью валика мозолистого тела, а также затылочной и теменной долей. Названия корковых ветвей и кровоснабжаемых ими отделов указаны в таблице ниже.

Центральные перфорирующие ветви задней мозговой артерии — таламоперфорирующие и таламо-коленчатые артерии — обеспечивают кровоснабжение таламуса, субталамического ядра и зрительной лучистости.

Обратите внимание: полная информация о центральных ветвях задней мозговой артерии представлена в таблице ниже.

Передняя артерия сосудистого сплетения начинается от внутренней сонной артерии.

ПМА, СМА, ЗМА — передняя, средняя и задняя мозговые артерии соответственно. ВСА — внутренняя сонная артерия.

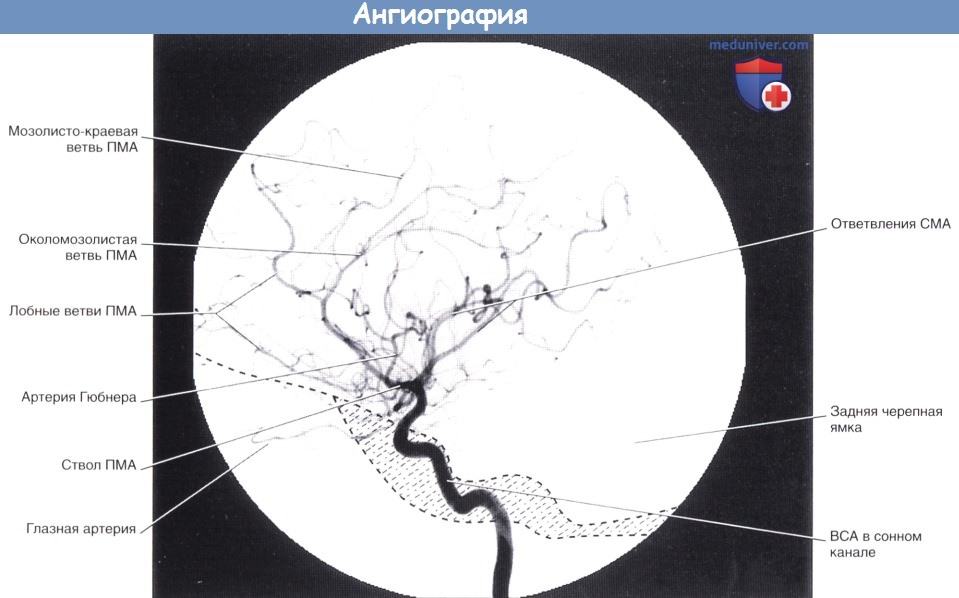

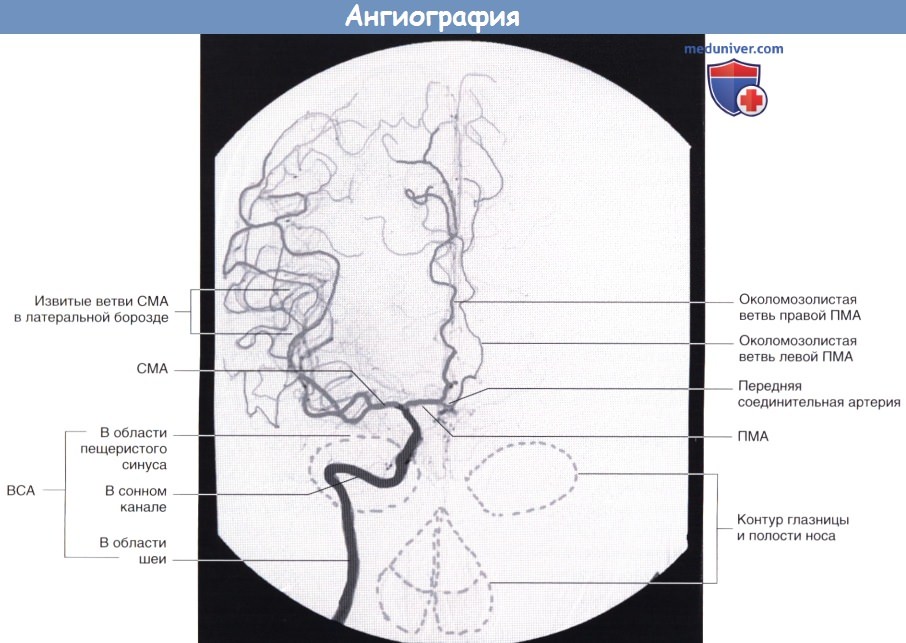

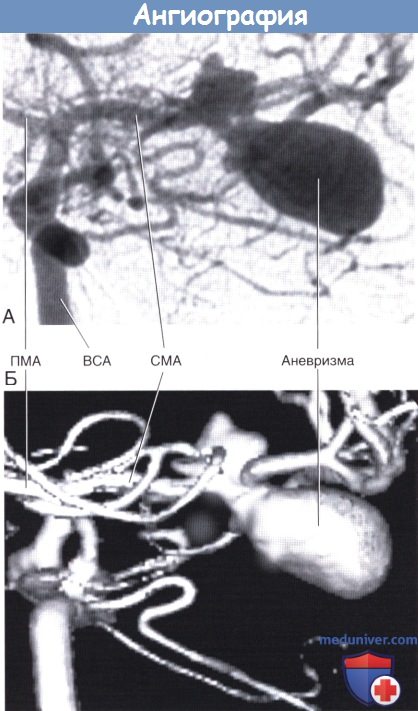

4. Нейроангиография. Артерии и вены мозга можно визуализировать под общим обезболиванием при серийном ангиографическом исследовании (с промежутками 2 с), следующим за быстрым (болюсным) введением рентгеноконтрастного вещества во внутреннюю сонную или позвоночную артерию. Контрастное вещество распространяется по артериям, капиллярам и венам мозга в течение приблизительно 10 секунд Во время артериальной фазы каротидной или вертебральной ангиографии можно получить соответствующие ангиограммы. Улучшить визуализацию сосудов в артериальную или венозную фазу исследования позволяет субтракция («удаление») изображения черепа в результате наложения его позитивных и негативных изображений.

Относительно недавно стали применять трехмерную ангиографию, при которой исследование проводят из двух незначительно различающихся проекций. Кроме того, изображения внутричерепных и внечерепных сосудов можно получить при помощи магнитно-резонансной ангиографии (MPA). МРА в качестве неинвазивного метода диагностики применяется достаточно широко, в том числе в качестве альтернативы традиционной рентгеноконтрастной ангиографии.

Артериальные фазы каротидных ангиограмм показаны на рисунках ниже.

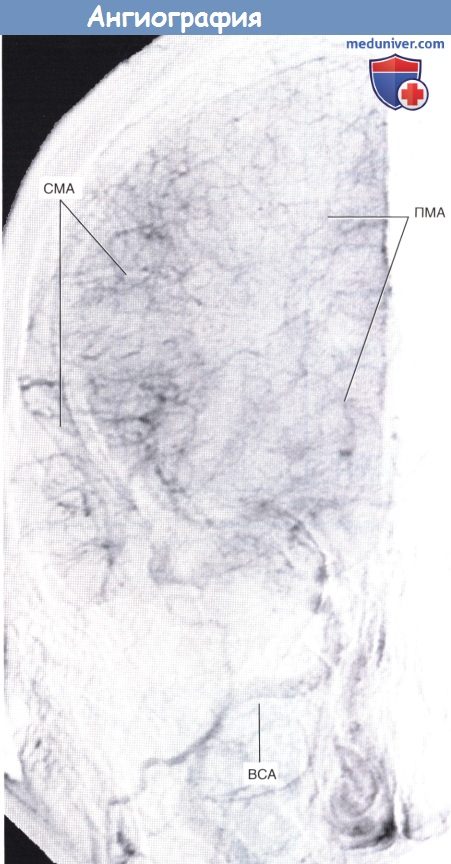

На отдельном рисунке ниже показана паренхиматозная фаза ангиографии: контрастное вещество распространяется в просвете тонких концевых ветвей передней и средней мозговых артерий, кровоснабжающих паренхиму мозга (кору и подлежащее белое вещество) и частично анастомозирующих на поверхности полушарий.

Введенное во внутреннюю сонную артерию (ВСА) контрастное вещество проходит через переднюю и среднюю мозговые артерии (ПМА и СМА соответственно).

Область основания черепа схематически заштрихована.

Обратите внимание на перфузию части левой передней мозговой артерии (ПМА) за счет передней соединительной артерии.

ВСА — внутренняя сонная артерия. СМА — средняя мозговая артерия.

Показана аневризма средней мозговой артерии. (Б) Фрагмент трехмерного изображения той же области.

ПМА, СМА — передняя и средняя мозговые артерии соответственно. ВСА — внутренняя сонная артерия.

ПМА, СМА — передняя и средняя мозговые артерии соответственно. ВСА — внутренняя сонная артерия.

б) Кровоснабжение задних отделов мозга. Кровоснабжение ствола мозга и мозжечка осуществляют позвоночные и основные артерии, а также их ветви.

Две позвоночные артерии отходят от подключичных артерий и поднимаются вертикально через поперечные отростки шести верхних шейных позвонков, а затем через большое затылочное отверстие проникают в череп. В полости черепа правая и левая позвоночные артерии сливаются в области нижней границы варолиева моста, образуя основную артерию. Основная артерия направляется вверх в базилярной части варолиева моста и у его переднего края делится на две задние мозговые артерии.

Ветви первого порядка, отходящие от позвоночных и основной артерий, обеспечивают кровоснабжение ствола мозга.

1. Ветви позвоночной артерии. Задняя нижняя мозжечковая артерия кровоснабжает боковые поверхности продолговатого мозга, а затем формирует ветви, идущие к мозжечку. Передняя и задняя спинномозговые артерии обеспечивают кровоснабжение вентральной и дорсальной частей продолговатого мозга соответственно, а затем направляются вниз через большое затылочное отверстие.

2. Ветви основной артерии. Передняя нижняя мозжечковая и верхняя мозжечковые артерии кровоснабжают боковые поверхности варолиева моста, а затем формирует ветви, идущие к мозжечку. Передняя нижняя мозжечковая артерия отдает ветвь, кровоснабжающую внутреннее ухо,— артерию лабиринта.

Кровоснабжение медиальной части варолиева моста обеспечивают приблизительно 12 артерий варолиева моста.

Кровоснабжение среднего мозга обеспечивают задние мозговые и задние соединительные артерии, посредством которых задние мозговые артерии образуют анастомоз с внутренней сонной артерией.

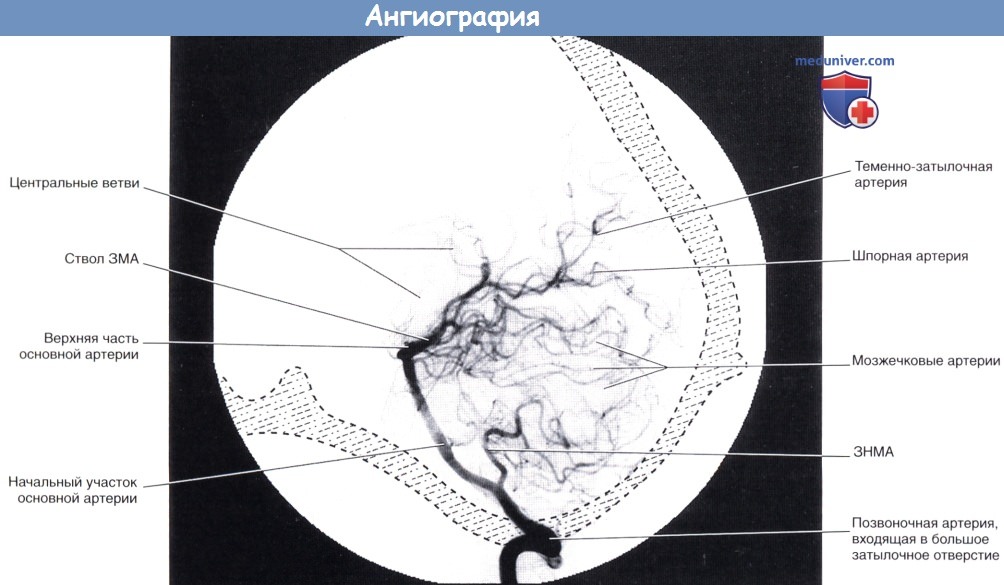

Контрастное вещество введено в левую позвоночную артерию.

Артерии, кровоснабжающие верхнюю часть мозжечка, в некоторых отделах не видны за счет лежащих выше задних теменных ветвей задней мозговой артерии.

ЗМА — задняя мозговая артерия. ЗНМА—задняя нижняя мозжечковая артерия.

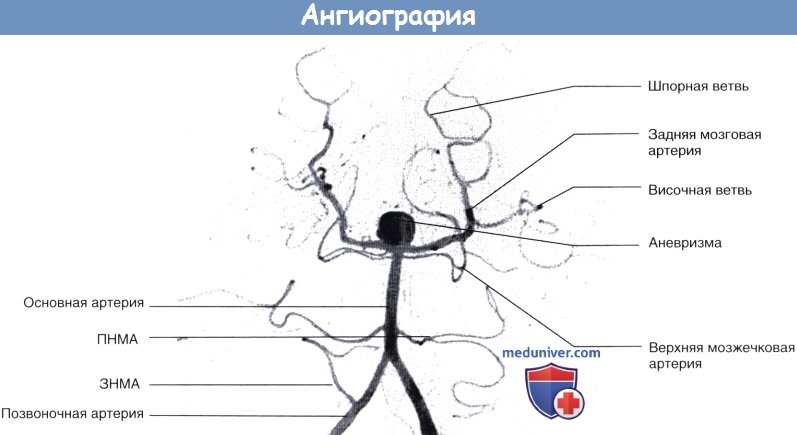

Показаны сосуды вертебробазилярного бассейна. Обратите внимание на крупную аневризму основной артерии в области бифуркации.

Клинически эта ситуация проявлялась постоянными головными болями.

ПНМА — передняя нижняя мозжечковая артерия. ЗИМА — задняя нижняя мозжечковая артерия.

в) Резюме. Артерии. Передняя соединительная артерия, две передние мозговые артерии, внутренняя сонная артерия, две задние соединительные артерии и две задние мозговые артерии образуют виллизиев круг.

От передней мозговой артерии отходит медиальная артерия полосатого тела (возвратная артерия Гюбнера), которая направляется к передненижней части внутренней капсулы, а затем огибает мозолистое тело и обеспечивает кровоснабжение медиальной поверхности полушарий мозга на уровне теменно-затылочной борозды, перекрещиваясь на латеральной поверхности.

Средняя мозговая артерия проходит в латеральной борозде и обеспечивает кровоснабжение 2/3 латеральной поверхности полушарий мозга. В состав центральных ветвей средней мозговой артерии входит латеральная артерия полосатого тела, кровоснабжающая верхний участок внутренней капсулы

Задняя мозговая артерия начинается от основной артерии и обеспечивает кровоснабжение валика мозолистого тела, а также затылочных и височных отделов коры полушарий.

Позвоночные артерии проходят через большое затылочное отверстие и обеспечивают кровоснабжение спинного мозга, задненижней части мозжечка, продолговатого мозга. Затем позвоночные артерии объединяются и формируют основную артерию, которая кровоснабжает передненижние и верхние отделы мозжечка, варолиев мост, внутреннее ухо. После этого основная артерия, разделяясь, образует задние мозговые артерии.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 10.11.2018

Источник