- 5.3 Экологическое состояние территории Кизеловского угольного бассейна (по данным ООО «Уральский центр социально-экологического мониторинга углепромышленных территорий»)

- Кизеловский угольный бассейн

- Содержание

- Общие сведения [ править ]

- История открытия [ править ]

- История закрытия [ править ]

- Состояние кизеловского угольного бассейна

- 30.2. Источники загрязнения водных ресурсов

5.3 Экологическое состояние территории Кизеловского угольного бассейна

(по данным ООО «Уральский центр социально-экологического мониторинга углепромышленных территорий»)

Наиболее сложной экологической проблемой на территории Кизеловского угольного бассейна является высокое загрязнение водных объектов, связанное с самоизливом кислых шахтных вод. Экологический ущерб, наносимый водоемам – приемникам шахтных вод, составляет 98 % от величины ущерба, наносимого природной среде данной территории в результате негативного техногенного воздействия.

Наибольшую опасность для водных объектов представляют характерные для Кизеловского угольного бассейна кислые и минерализованные шахтные воды, содержащие большое количество окислившегося железа, сульфатов и хлоридов. Кислотность и засоленность вод пагубно влияют на экологическое состояние поверхностных водоемов, воды которых становятся совершенно непригодными для питья, рыбоводства и использования в промышленных целях.

Водная сеть Кизеловского угольного бассейна представлена 18 малыми и средними реками. Большая часть рек испытывает достаточно высокие нагрузки в виде загрязнения их шахтными водами, и реки практически выведены из водопользования. По данным мониторинга, осуществляемого с 2003 года, содержание железа и алюминия отмечалось на уровне экстремально высокого загрязнения (по различным створам концентрации по железу составляют до 2000 ПДК, по алюминию — до 70 ПДК).

Вместе с тем, часть рек (Ивановка, Малый Кизел, Каменка, Берестянка, Рудянка, Глухая, Половинка) подвержена незначительному влиянию техногенных факторов и состояние их можно считать удовлетворительным.

В связи с высоким уровнем загрязнения малых рек они оказывают влияние на состояние средних рек Кизеловского угольного бассейна, таких как Северная и Южная Вильва, Усьва которые в конечном итоге являются притоками рек Яйвы и Чусовой.

По данным мониторинга на территории Кизеловского угольного бассейна наблюдается 13 постоянно действующих изливов шахтных вод, Общий объем изливов шахтных вод за 2007 год составил около 15,2 млн, м3, за 2008 год – 14,0 млн, м3 (таблица 5.3.1).

Таблица 5.3.1

Сброс загрязненных шахтных вод Кизеловского бассейна

в поверхностные водные объекты за 2007-2008 годы, тыс. м3/год

Год

Всего

В том числе по бассейнам рек

Источник

Кизеловский угольный бассейн

Кизеловский угольный бассейн (КУБ, Кизелбасс) — угольный бассейн, расположенный на западном склоне Среднего Урала, в пределах Пермского края. Занимает центральную часть нижнекарбоновой угленосной полосы, простирающейся на 800 км в меридиональном направлении от ст. Кузино Свердловской обл. на юге до поселка Еджыд-Кырта республики Коми на севере.

Называется также 3ападноуральским бассейном, в котором выделяются с севера на юг три района: Вишерский, Кизеловский и Чусовской.

Содержание

Общие сведения [ править ]

Границами собственно Кизеловского бассейна считаются: на севере р. Яйва, на юге р. Чусовая, на ке выходы девонских и более древних отложений, на западе условная линия изоглубины залегания угольных пластов — 900, что соответствует в среднем глубине 1200 м от поверхности. В принятых границах общая площадь бассейна: 1500 км² (длина 50 км и ширина 5-20 км).

На площади, прилегающей с запада к условной границе бассейна, угленосная толща погружается на глубину 1700—2000 м и перекрыта пермскими отложениями.

Непосредственно к югу от Кизеловского бассейна расположен Чусовской угленосный район, в северной части которого установлена промышленная угленосность отложений нижнего карбона (Скальное и Обманковское месторождения). Чусовской угленосный район является южным продолжением Кизеловского бассейна.

В Вишерском районе, расположенном в 150 км севернее Кизеловского бассейна, поисково-разведочными работами не обнаружено пластов угля рабочей мощности. Мощность угленосных отложений в этом районе 80 м вместо обычной для Кизеловского бассейна 200 м.

История открытия [ править ]

В конце XVIII века рудознатцы Моисей Югов и Яким Меркушев открыли залежи каменного угля на землях Абамелек-Лазаревых, а в 1797 году в районе поселения на речке Кизел начала действовать первая штольня «Запрудная». Вскоре после этого в соседней Губахе появляются Любимовская, Кумраковская, Семеновская угольные копи, последняя из которых закроется только со свертыванием угледобычи во всем бассейне в 1996 году.

В 70-х годах XIX века мимо этих мест проходит луньёвская ветка Уральской горнозаводской дороги, что приводит к бурному росту угледобычи. Лучшие сорта кизеловского угля отправляются по «чугунке» в Петроград для кораблей Балтийского флота, на нужды Пермской и Омской железных дорог, на многие заводы Урала.

Пришедшее к власти советское правительство к 1919 году освободив эти земли от колчаковских войск ставит задачу двукратного увеличения добычи угля, и концу года его добыча вырастает с 18 до 65 тысяч пудов. В пятилетних планах развитию КУБа, как одного из основных топливно-энергетических центров Урала, отводится особое внимание. Уголь объявляется «хлебом промышленности».

По ленинскому плану ГОЭЛРО в Кизел перевозится оборудование электростанции из Ораниенбаума. Энергия новой Кизеловской электростанции главным образом идет на нужды угледобычи в регионе. В 1926 году Кизел становится городом и угледобывающим центром Пермской области. В этом же году угольная промышленность Пермской области достигает уровня развития 1913 года. Вскоре выясняется, что коксующиеся угли на Урале есть только в Кизеле, и в 1928 году в Губахе запускается пробная батарея коксовых печей, а в марте 1930-го — Губахинский коксохимический завод.

Развитие угледобычи с 30-х годов сдерживает кадровая проблема, и на производстве «Сталинугля» (так в ту пору именуется «Кизелуголь») начинает использоваться труд заключенных. В бассейне заложены пять новых шахт, и к строительству шахт и работе в забоях привлекают колхозников: в 1932 году обучено 3467 человек. В том же году на долю Кизелбасса приходится более 48 % общей добычи угля на Урале. В 1935 году создан трест «Кизелшахтстрой».

С каждой пятилеткой добыча угля растет в разы, в довоенные годы строятся 9 новых шахт, и углеобогатительная фабрика, осваиваются новые участки добычи. За время войны на них строится 15 шахт, а в 1942 году основывается шахтерский город Гремячинск. В Коспаше строится еще одна углеобогатительная фабрика. Падение темпов добычи начинается лишь в пятой пятилетке. В Пермской области растет добыча нефти, и промышленность постепенно переориентируется на новый энергоноситель. За счет этого в шестой пятилетке объем угля в топливных ресурсах снижается наполовину. Пик его добычи приходится на 1960 год −12 млн тонн, но почти сразу начинает падать, а в 1965 году угледобыча оказалась единственной убыточной отраслью Пермской области, и дала убыток 63, 8 млн рублей. К 1980 году ее объем уменьшается вполовину.

И без того непростые горно-геологические условия в КУБе, ухудшались. Старые шахты вырабатывали свои запасы, лежащие близко к поверхности, механизация добычи была затруднена. Кизеловский уголь оказался значительно дороже угля из других районов страны. Нарастали экономические и экологические проблемы. За годы добычи угля 19 рек области были отравлены кислыми шахтными водами. Невыплаты зарплат заставили шахтеров перекрыть движение на автотрассе Кунгур-Соликамск и железную дорогу на Березники.

История закрытия [ править ]

В 1995 году была принята программа ликвидации ОАО «Кизелуголь» и реструктуризации промышленности кизеловского угольного бассейна. Решение о свертывании целой отрасли областной экономики было непростым, поскольку угледобыча была градообразующим производством для большинства городов КУБа. Некоторые критики этого решения сочли его принятым под нажимом западных кредитных организаций. Все семь лет действия программы ее финансирование шло ни шатко ни валко. В 1997 году территорией было получено лишь 18,5 процентов от требуемых средств, а на начало 1998 года область получила от федерации пятую часть необходимых денег. В 2001 году в Перми заговорили было о восстановлении одной из шахт для нужд области. Но расчеты показали: эффективность ее на грани рентабельности, а реанимация какой-то из заброшенных шахт технически неосуществима.

Источник

Состояние кизеловского угольного бассейна

Кизеловский угольный бассейн относится к числу старейших горнодобывающих районов России. Его промышленная эксплуатация продолжалась более 200 лет. За этот период добыто из недр земли более 500 млн т. угля, что сыграло определенную роль в обеспечении потребностей страны высококачественным твердым углеводородным топливом.

В сооответствии с действующей программой реструктуризации угольной промышленности России, осуществляемой с 1993 г., началось поэтапное закрытие особо убыточных и нерентабельных шахт Кизеловского угольного бассейна, которое завершилось в 1998 г. За этот период проведены необходимые технические работы по закрытию шахт и соответствующие социальные мероприятия, обеспечивающие жизнедеятельность населённых пунктов на территориях закрытых шахт бассейна.

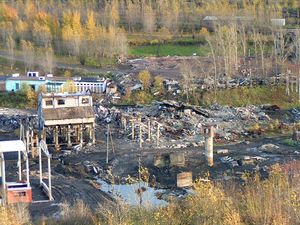

За период своей промышленной эксплуатации угольные шахты бассейна оказали существенное негативное воздействие на все компоненты окружающей природной среды, вызвав нежелательные ее изменения. Во всех случаях это воздействие проявилось в деградации природного ландшафта и загрязнения водных источников, атмосферного воздуха и почв твердыми, жидкими и пылегазообразными отходами производства в количествах, зачастую в десятки и сотни раз превышающих предельно допустимые концентрации. Это негативное воздействие имеет место и сейчас, хотя полностью прекращена хозяйственная деятельность угольных предприятий и активно ведутся природоохранные работы. Все это продолжает нарушать сбалансированность природной среды в регионе и вызывает необходимость проведения специальных средозащитных и средовосстановительных мероприятий в районах размещения ликвидированных шахт.

К настоящему времени на закрытых шахтах Кизеловского угольного бассейна накоплен определенный положительный опыт по защите окружающей среды от техногенных загрязнений, создана опорная сеть и развернуты мониторинговые наблюдения за состоянием водных объектов, породных отвалов и промплощадок шахт, геодинамическими изменениями земной поверхности и социальными последствиями на всех углепромышленных территориях бассейна, результаты которых используются при принятии оперативных решений в текущем и перспективном планировании реализации природоохранных мероприятий, направленных на экологическую реабилитацию территории с целью улучшения качества природной среды.

30.2. Источники загрязнения водных ресурсов

В гидрогеологическом отношении Кизеловский угольный бассейн относится к группе сложных. Преобладающее развитие имеют трещинно-карстовые воды, что определяется широким распространением карстующихся карбонатных пород. По составу эти подземные воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, иногда со значительным содержанием калия и натрия.

Отличительной особенностью Кизеловского угольного бассейна является то обстоятельство, что почти на всех шахтах горные работы велись под закарстованными и сильно обводненными карбонатными отложениями визейского яруса. При отработке на шахтном поле 2-3 угольных пластов суммарной вынимаемой мощностью до 5 м и более карбонатные породы визейского яруса подвергаются значительному техногенному воздействию. В результате исследований, проведенных институтом ВНИМИ во время ведения эксплуатационных горных работ на шахтах, техногенная трещиноватость при обрушении массива горных пород над выработанным пространством лав составляет до 40 суммарных вынимаемых мощностей угольных пластов, т.е. техногенная трещиноватость над выработанным пространством шахт распространяется до 200 м и более.

В этих условиях техногенные трещины выходят за пределы угленосной толщи и достигают верхневизейской сильно обводненной карбонатной толщи.

Трещинно-карстовые подземные воды по этим техногенным трещинам, а также по зонам крупных тектонических нарушений проникают в горные выработки шахт, формируя тем самым шахтный водоотлив.

Наибольшее техногенное воздействие при ведении горных работ естественно испытывают терригенные отложения угленосной толщи. Подземные воды угленосных отложений принимают прямое участие в обводнении горных выработок на всех шахтах бассейна и дренируются в первую очередь. Но в связи с довольно ограниченной обводненностью пород угленосной толщи, объем шахтного водопритока за счет них составлял 400–600 м3/ч.

На тех же шахтах, где в формировании шахтных водопритоков участвовали подземные воды карбонатных отложений верхневизейского водоносного горизонта, объем шахтного водопритока достигал 1500–2500 м3/ч.

Трещинно-карстовые воды турнейского яруса нижнего карбона, верхнего и среднего девона практически не принимали участия в обводнении горных выработок за исключением отдельных случаев при их непосредственном пересечении.

Подземные воды, имея нейтральную слабощелочную среду и попадая в горные выработки, в условиях повышенного содержания кислорода в атмосфере, начинают постепенное выщелачивание пирита из угля и вмещающих пород, приобретая тем самым кислую среду и обогащаясь значительным содержанием загрязняющих компонентов. Проходя по выработанному пространству и другим горным выработкам, поступившие в шахту подземные воды обогащаются сернокислыми солями железа, алюминия, кальция, магния и другими загрязняющими микроэлементами.

Значение кислотности и минерализации шахтных вод по шахтам бассейна во время их работы изменялись в широких пределах. Они зависели в основном от величины водопритока в горные выработки и площади выработанного пространства.

Так, на шахте им. Ленина, одной из наиболее обводненных шахт в бассейне, во время ее работы кислотность шахтной воды на общем сливе составляла порядка 3 мг-экв/л, минерализация – 1,1 г/л. На шахтах Коспашская, Центральная, им. Крупской, характеризующихся гораздо меньшими притоками и большей площадью выработанного пространства, кислотность шахтной воды на общем сливе была равна 40–90 мг-экв/л, минерализация 3,9–7,5 г/л.

Затопление ликвидированных шахт вызвало значительные изменения в сложившейся во время работы шахт гидрогеологической обстановке.

Кардинально изменился по сравнению с периодом эксплуатации шахт гидродинамический режим подземных вод. Уровень подземных вод в визейском водоносном комплексе, игравшем во время эксплуатации шахт основную роль в формировании шахтного водопритока, восстановился на 200–300 м (Главная Кизеловская антиклиналь). Уровни подземных вод, дренированных при ведении горных работ на полях шахт Гремячинской, Косьвинской, Коспашско-Полуденной синклиналей, Главной Кизеловской антиклинали, в настоящее время восстановились и приближаются к естественным.

Отмечается следующая закономерность в изменении химического состава шахтных вод, изливающихся на поверхность. В начале излива загрязненность их является максимальной и превышает величину загрязнения при работе шахт. После полного затопления шахт резко снижается поступление кислорода в горные выработки, что сопровождается замедлением процессов разложения пирита и образованием сульфатов, железа, алюминия. В процессе водообмена загрязненные шахтные воды постепенно вытесняются на поверхность менее загрязненными. Происходит снижение концентрации основных загрязняющих компонентов, сменяющееся стабилизацией химического состава шахтных вод на уровне более низком, чем в период эксплуатации шахт.

Проведенный в последние годы институтом МНИИЭКО ТЭК анализ изменения химического состава шахтных вод по ранее закрытым шахтам (Усьва-3, Первомайская 13-14, имени Чкалова) позволил сделать предположение, что примерно через 10 лет после начала излива шахтной воды на поверхность начинается снижение концентрации загрязняющих веществ и просматривается тенденция к их стабилизации.

Закрытие шахт Кизеловского угольного бассейна положительно повлияло на динамику природоохранных показателей и экологическую ситуацию.

Однако прекращение хозяйственной деятельности предприятий не означает одновременного прекращения их воздействия на окружающую природную среду.

По данным мониторинга на территории Кизеловского угольного бассейна наблюдается 13 постоянно действующих изливов шахтных вод. Общий объем изливов шахтных вод за 2007 г. составил около 15 млн м3 (табл. 30.1).

Объем изливов шахтных вод (тыс. м3)

Источник