Артезианский бассейн

Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под редакцией Е. А. Козловского . 1984—1991 .

Смотреть что такое «Артезианский бассейн» в других словарях:

Бассейн — получить на Академике действующий промокод OBI или выгодно бассейн купить со скидкой на распродаже в OBI

АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН — бассейн подземных вод, приуроченный к отрицательной, геологической структуре (синеклизе, мульде, прогибу, межгорной впадине), содержащей напорные пластовые воды. Крупные артезианские бассейны в Российской Федерации Западно Сибирский, Московский … Большой Энциклопедический словарь

артезианский бассейн — Бассейн напорных подземных вод, приуроченный к тектонической впадине, выполненной преимущественно осадочными слоистыми породами. → Рис. 18, с. 48 … Словарь по географии

артезианский бассейн — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN artesian basin … Справочник технического переводчика

артезианский бассейн — бассейн подземных вод, приуроченный к отрицательной геологической структуре (синеклизе, мульде, прогибу, межгорной впадине), содержащей напорные пластовые воды. Крупные артезианские бассейны в России Западно Сибирский, Московский. * * *… … Энциклопедический словарь

Артезианский бассейн — бассейн подземных вод в пределах одной или нескольких геологических структур, заключающих напорные водоносные горизонты. Наиболее крупные А. б. в СССР Западносибирский, Московский, Прибалтийский, Днепровско Донецкий, Прикаспийский и др.;… … Большая советская энциклопедия

Артезианский бассейн — (бассейн артезианских вод), напорные подземные воды, заключённые между водонепроницаемыми пластами. Название от французской провинции Артуа, где эти воды использовались ещё в 12 в. Представляет собой значительный по размерам геологический прогиб … Географическая энциклопедия

АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН — басс. подземных вод, приуроченный к отрицат. геол. структуре (синеклизе, мульде, прогибу, межгорн. впадине), содержащей напорные пластовые воды. Крупные А. б. в России Зап. Сибирский, Московский … Естествознание. Энциклопедический словарь

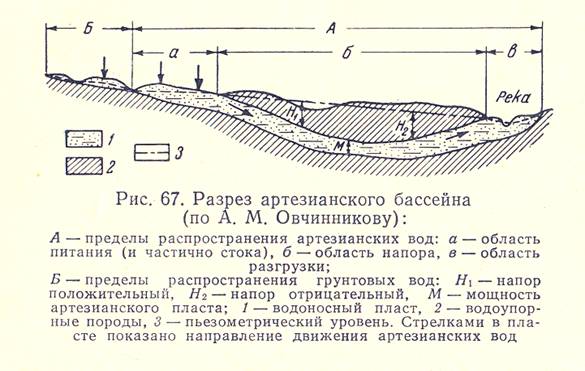

АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН ПОДЗЕМНЫХ ВОД — комплекс водоносных пластов, слагающих структуры в виде синсклиз или синклинальных прогибов (рис. 2). В каждом А. б. следует различать область питания, область напора и область разгрузки. Рис. 2. Геологический разрез артезианского бассейна.… … Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии

Московский артезианский бассейн — артезианский бассейн, расположенный в центре Восточно Европейской равнины (См. Восточно Европейская равнина). В геоструктурном отношении принадлежит юго западной части Московской синеклизы. Площадь бассейна около 360 тыс. км2. Водоносные… … Большая советская энциклопедия

Причерноморский артезианский бассейн — (укр. Причорноморський артезіанський басейн) артезианский бассейн, на территории Причерноморской впадины. Содержание 1 Описание 1.1 Эксплуатация 2 … Википедия

Источник

Строение артезианского бассейна

Артезианские бассейны платформенного типа — бассейны, связанные с отрицательными структурами платформ, предгорными прогибами и краевыми синеклизами. Выделение в качестве единого типа бассейнов, связанных со структурами различного типа, оправдано рядом общих закономерностей строения геологического разреза, определяющих основные условия залегания и региональную динамику подземных вод (рисунок ниже).

Принципиальная гидродинамическая схема артезианского бассейна платформенного типа

1 — слоистые системы водоносных горизонтов (комплексов) трех гидрогеологических этажей бассейна; 2 — региональные слабопроницаемые толщи; 3 — номера гидрогеологических этажей; 4 — границы и номера гидродинамических зон; 5 — зоны тектонических нарушений; 6 — система «местных» и 7 — региональных потоков подземных вод; 8 — субвертикальная фильтрация через слабопроницаемые породы; 9 — «внутренние» источники питания подземных вод (элизионные процессы, дегидратация, приток глубинных флюидов); 10 — породы обрамления и фундамента.

Артезианский бассейн имеет структурно-геологическую природу и представляет собой геогидродинамическую систему (или часть системы), пространственно связанную со структурно-тектоническим элементом, верхний этаж которого представлен толщами пологозалегающих или слабодислоцированных пород, преимущественно осадочных, содержащих напорные воды, залегающие на породах фундамента (А.А. Карцев, 2001).

Под артезианским бассейном понимают прогнутый участок земной коры с водоносными горизонтами осадочного происхождения, характеризующимися более или менее однообразными условиями залегания по площади (Г.М. Сухарев, 1979). По классификации И.К. Зайцева и Н.И. Толстихина, артезианский бассейн и гидрогеологический массив относятся к гидрогеологическому району I порядка, которые состоят из гидрогеологических районов II и III порядков. Выделяют артезианские бассейны: платформенных областей, предгорных прогибов, краевых синеклиз, складчатых областей, областей вулканизма.

В пределах артезианских бассейнов выделяют артезианские области и районы. В каждом артезианском бассейне (рисунок ниже) выделяются основные элементы, рассмотренные ниже.

Артезианский бассейн (синклинальное залегание слоев)

1 — водоупор; 2 — водоносный слой; 3 — буровые скважины; 4 — область питания водой; 5 — пьезометрический уровень (область напора и стока); H — высота напора

Область питания (Г.М. Сухарев, 1979) — площадь распространения водопроницаемых или трещиноватых пород на дневной поверхности, которая обычно приподнята относительно уровня моря на значительную высоту. Здесь происходит питание водопроницаемых пород водами атмосферных осадков, рек, озер и конденсационными водами, а воды не обладают напором, связаны с атмосферой, дренируются местной гидрографической сетью.

Область (зона) напора и зона стока — основная площадь развития артезианского бассейна. На этой площади высота подъема уровня подземных вод при вскрытии устанавливается выше кровли водоносных горизонтов и называется напорным или пьезометрическим уровнем. Сток происходит в направлении от области питания к области разгрузки.

Область (зона) разгрузки или дренажа — участок бассейна, располагающийся там, где водоносные горизонты или комплексы нарушены денудационными процессами и имеют выход на дневную поверхность на более низких отметках, чем в зоне создания напора, и проявляются в виде изливающихся источников (родников). Разгрузка артезианских вод возможна искусственным путем — через водозаборные сооружения при их длительной эксплуатации. Для водоснабжения наиболее предпочтителен самый верхний напорный горизонт, где обычно содержатся маломинерализованные воды.

Наряду с открытыми очагами разгрузки существуют: 1) субмаринные на дне морей и океанов; 2) субфлювиальные в долинах или руслах рек; 3) распыленные (скрытые подземные) через относительно водоупорные толщи; 4) скрытые (подземные) — перетекание вод из одних толш в другие с меньшим напором.

Образование артезианских вод возможно при следующих условиях:

- обилие атмосферных осадков в области питания, т.е. приуроченность к поясу избыточной влажности;

- выход пород области питания выше пунктов заложения скважин, их изогнутость и наклон, обусловливающие создание напора;

- наличие хорошо проницаемых пород, возможность поглощения в зоне аэрации;

- малое число и небольшая мощность водоупоров;

- высокая пористость, водопроницаемость и трещиноватость водовмещающих пород.

Возникновение артезианских вод — процесс сложный и возможен при наличии воды из области питания, воды, отжимаемой при уплотнении пород, и воды, поступающей при уменьшении давления. В природе известно несколько способов создания напора подземных вод, из которых самыми главными считаются три типа, в связи с чем выделяют три типа водонапорных систем или три основных режима водонапорных систем.

Источник

Структура артезианского бассейна

1.2 Структура артезианского бассейна

Артезианский бассейн – это бассейн подземных вод, приуроченный к отрицательной, геологической структуре (синеклизе, мульде, прогибу, межгорной впадине), содержащей напорные пластовые воды. Крупные артезианские бассейны в Российской Федерации – Западно-Сибирский, Московский.

В пределах артезианского бассейна различают три области (рис. 1):

Рис. 1[1]. Артезианский бассейн

Области питания водоносных горизонтов располагаются на более высоких отметках поверхности. Здесь водоносные пласты могут заключать в себе безнапорные воды (воды, имеющие свободную поверхность), дренируемые местной гидрографической сетью.

Область разгрузки – площадь выхода напорных вод на поверхность земли. На этой площади обычно наблюдаются восходящие источники, рассеянные и линейные выходы подземных вод.

В области разгрузки напорные воды выходят на поверхность в виде восходящих источников. При этом вода может появляться на поверхности или в виде концентрированных струй на речных террасах, коренных берегах речных долин и т.п., или в виде распыленных пластовых выходов, прослеживаемых на некотором протяжении.

В отличие от области питания, где мощность водоносного горизонта изменяется в зависимости от метеорологических факторов, в области напора мощность артезианского горизонта постоянна во времени. На границе между областью питания и областью напора, в связи с количеством поступающей атмосферной воды, в различные сезоны может происходить временный переход воды со свободной поверхностью в воды напорные. В области разгрузки воды выходят на земную поверхность в виде восходящих источников. При наличии нескольких водоносных горизонтов каждый из них может иметь свой уровень, определяемый условиями питания и стока воды. Когда синклинальное залегание слоев соответствует понижениям рельефа, напоры в нижних горизонтах повышаются; при повышениях рельефа пьезометрические уровни нижних горизонтов располагаются на более низких отметках. Если, благодаря скважине или колодцу, два водоносных горизонта сообщаются, то при обращенном рельефе артезианские воды из верхнего горизонта перетекают в нижний.

Различают артезианские бассейны и артезианские склоны. В артезианском бассейне область питания располагается рядом с областью напора; далее по направлению подземного стока располагается область разгрузки напорного горизонта. В артезианском склоне, последняя находится рядом с областью питания.

Артезианские воды могут быть гидравлически связаны с грунтовыми водами на участках, где размыты кроющие водонепроницаемые пласты, или же их фациальному изменению, т. е. переходу в проницаемые разности пород. В зависимости от соотношения уровней подземных вод на таких участках будет иметь место или расход, или пополнение запасов артезианских вод. Если пьезометрическая поверхность артезианских вод располагается на более высоких абсолютных отметках по сравнению с отметками зеркала грунтовых вод, напорные воды будут питать грунтовые, при обратном соотношении отметок горизонтов подземных вод грунтовые воды будут питать артезианские. В последнем случае на отдельных участках вследствие невысокого санитарного состояния грунтовых вод может быть снижено качество артезианских вод.

Вода, поступающая в пористые проницаемые слои, перекрытые водонепроницаемыми породами, может под давлением фонтанировать в низко расположенных выходах, образуя артезианский источник. Иногда артезианские водоносные горизонты занимают значительную площадь, и тогда артезианские источники имеют высокий и довольно постоянный расход воды. Часть известных оазисов северной Африки приурочена к таким артезианским источникам. Там, где имеются разломы в земной коре, артезианские воды поднимаются из водоносных горизонтов вдоль линий разломов. В период между сезонами дождей они нередко иссякают.

Восходящие источники обязаны своим происхождением гидростатическому напору, характерному для артезианских бассейнов и склонов. Их выходы в виде бьющих вверх струй приурочены к основным краевым областям разгрузки артезианских бассейнов и нередко связаны с зонами тектонических разрывов и других, нарушений. Это могут быть эрозионные источники напорных вод или источники, пробивающиеся через относительно, слабо проницаемые отложения, перекрывающие водоносный горизонт, или восходящие по линии сброса, и др. Во многих акваториях Земли зафиксированы восходящие субмаринные источники подземных вод. Такие мощные восходящие струи издавна известны на дне Средиземного моря и других внутренних морей, где они встречаются на различных глубинах в области шельфа, а местами и континентального склона, а также во многих районах Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

1.3 Запасы артезианских вод

Запасы подземных вод в артезианских бассейнах различны и зависят от многих природных факторов. Чем больше площадь распространения артезианского бассейна, чем значительнее мощность водоносных пластов и чем больше площадь питания и интенсивнее происходит питание, тем более крупными запасами воды обладает артезианский бассейн. Водообильность одиночных или взаимодействующих горных выработок (шахт, скважин, шурфов и др.), помимо перечисленных факторов, зависит также от водопроводимости отдельных водоносных пластов.

Одним из основных видов изучения артезианских вод служит разведочное бурение. В процессе разведки выявляется глубина залегания пластов, содержащих напорные воды, проводятся пробные и опытные откачки, обследуются восходящие источники, определяется качество воды и т. д. При определении запасов воды, заключенных в напорных пластах, рекомендуется учитывать размеры артезианских бассейнов. В артезианских бассейнах с большой площадью распространения, когда потребное количество воды составляет ничтожную величину по сравнению с запасами бассейна, разведочные работы ограничиваются бурением скважин, опытной откачкой и физико-химическим исследованием подземных вод. При малых размерах артезианских бассейнов, например в межгорных долинах, необходимое количество воды может приближаться к природным запасам бассейна. В таких бассейнах обычно проводятся детальные гидрогеологические исследования, заключающиеся в комплексной геолого-гидрогеологической съемке, бурении скважин, опытных откачках и режимных наблюдениях.

Запасы подземных вод, как и запасы твердых полезных ископаемых, в зависимости от степени разведанности подразделяются на три категории:

· к категории А относят детально разведанные и опробованные запасы;

· к категории В – менее разведанные;

· к категории С – запасы, установленные по общим геологическим и гидрогеологическим данным.

Выделяются следующие виды запасов подземных артезианских вод:

· естественные – естественный расход подземного потока;

· регулировочные – представляют собой подземные воды, пополняемые в области питания путем поглощения атмосферных и поверхностных вод;

· вековые, которые накопились в пластах в течение многих веков и могут быть извлечены при полном осушении пластов;

· эксплуатационные запасы, т. е. запасы, которые можно использовать для нужд народного хозяйства.

Дебит скважин, вскрывших напорные водоносные пласты, колеблется в зависимости от местных условий (водопроводимости пластов, высоты напора, величины понижения уровня и т. п.) от нескольких единиц до десятков и даже сотен кубических метров воды в час.

При близком расположении скважин, эксплуатирующих один и тот же водоносный горизонт, они будут оказывать взаимное влияние, которое сказывается как на уменьшении производительности взаимодействующих скважин, так и на снижении пьезометрического уровня. Такое взаимодействие скважин отмечено во многих местах, как в России, так и на территориях других государств.

Источник