3.Водный баланс речного бассейна.

Уравнение водного баланса бассейна реки

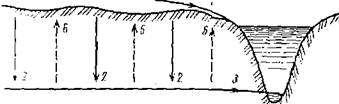

С учетом общих положений о водном балансе участка суши рассмотрения водного баланса различных вертикальных зон в речном бассейне (уравнение водного баланса бассейна реки для интервала времени t в наиболее общем виде представим следующим образом (рис. 6.1):

Здесь х — жидкие (дождь) и твердые (снег) осадки на поверхность речного бассейна; у1 — поверхностный приток из-за пределов бассейна (при правильно проведенной водораздельной линии такой приток может быть лишь искусственным — с помощью пересекающих водораздел трубопроводов, каналов, часто с системой подпорных сооружений, насосных станций и т.д.); w1 — подземный приток из-за пределов бассейна (он может быть лишь в случае несовпадения поверхностного и подземного водоразделов); z1 — конденсация водяного пара (часто величину конденсации объединяют с осадками х или вычитают из испарения z2); y2 — поверхностный отток за пределы бассейна (он может быть представлен прежде всего стоком самой реки у’2, а также искусственным оттоком у»2, осуществляемым через водораздел с помощью гидротехнических сооружений); w2 — подземный отток за пределы бассейна (он, как и для wb может быть лишь в случае несовпадения поверхностного и подземного водоразделов); z2 — испарение с поверхности бассейна, складывающееся из суммарного испарения, а также испарения с поверхностей, покрытых водой или снегом и льдом ; ± u — изменение запасов воды в бассейне (руслах рек, водоемах, почве, водоносных горизонтах, снежном покрове и т. д.) за интервал времени t (с плюсом — при увеличении запасов воды, с минусом — при их уменьшении).

Рис. 6.1. Схема составляющих водного баланса бассейна реки (обозначения в тексте):

1 — канал; 2 — гидроузел

Атмосферные осадки, подземный приток и искусственный поверхностный приток из-за пределов бассейна составляют приходную часть уравнения водного баланса; поверхностный и подземный стоки за пределы бассейна и испарение объединяются в расходную часть уравнения водного баланса.

Если приходная часть превышает расходную (например, зимой при накоплении снега, в период дождей и т. д.), то запасы воды в бассейне увеличиваются и u>0. Если, наоборот, расходная часть больше приходной (например, в период снеготаяния, в межень, когда река питается в основном подземными водами), то запасы воды в бассейне истощаются («срабатываются») и u 3 , км 3 ), отнесенные к какому-либо интервалу времени (месяц, сезон, год). В первом случае (единицы измерения — мм) рекомендуется использовать строчные буквы: -x, у, z, w, u, во втором (м 3 или км 3 ) — прописные: X, Y, Z, W, U. Перевод единиц слоя в единицы объема и наоборот осуществляется с учетом площади бассейна. Для этого используют формулы вида X=kxF, где х в мм, F в км 2 . Если х необходимо получить в м 3 , то к= 10 3 , если в км 3 , то к= 10 -6 .

Уравнение водного баланса (6.14) отличается от традиционно используемого уравнения введением члена, учитывающего искусственный приток извне у1. В современных условиях, когда начинает активно использоваться межбассейновое перераспределение стока, не учитывать это обстоятельство при составлении и анализе уравнения водного баланса речных бассейнов уже нельзя.

Во многих случаях возможны некоторые упрощения уравнения водного баланса (6.3). Чаще всего можно не учитывать конденсацию z1. Для больших речных бассейнов нередко не учитывают подземный приток и отток на границах бассейна (их величины значительно меньше других членов уравнения) или принимают в таких случаях и при отсутствии искусственного перераспределения стока между смежными бассейнами уравнение водного баланса примет вид

Уравнение (6.4) широко используют в гидрологии для анализа водного баланса речных бассейнов для отдельных месяцев, сезонов, лет. Нередко при анализе уравнения водного баланса вида (6.4) оказывается, что осадки х и сток у не вполне соответствуют друг другу. Такая ситуация возникает, например, когда зимние осадки, выпавшие в конце календарного года («прошлогодний снег»), стекают лишь весной следующего года. Чтобы избежать такого несоответствия и уменьшить величину переходящих от года к году запасов влаги в бассейне (±u), вводят понятие гидрологический год, начало которого в климатических условиях России приходится на осенние месяцы (1 октября или 1 ноября).

Наконец, при осреднении за длительные периоды, когда изменением запасов воды в пределах речного бассейна (±u) можно пренебречь, уравнение водного баланса записывают в самом простом виде:

Это уравнение («осадки равны стоку плюс испарение» или «сток равен осадкам минус испарение») называют уравнением водного баланса речного бассейна для многолетнего периода.

Распределение величин х, у и z на земном шаре носит зональный характер и зависит от климатических условий.

Структура водного баланса бассейна реки

Под структурой водного баланса бассейна реки понимают соотношение между различными приходными и расходными составляющими уравнения водного баланса.

Рассмотрим уравнение водного баланса для многолетнего периода (6.5) и определим долю расходных членов (стока и испарения) относительно их суммы или, что то же самое,— осадков. Для этого разделим обе части уравнения на х:

Отношение стока к осадкам назовем коэффициентом стока ( = у/х). Этот коэффициент показывает, какая доля осадков превращается в сток; отношение z/x можно по аналогии с коэффициентом стока назвать коэффициентом испарения и обозначить через . Сумма и должна давать 1.

Диапазон возможного изменения коэффициента стока для многолетнего периода следующий: 0 l. Величина уменьшается с возрастанием «индекса сухости» z0/x. В условиях избыточного и достаточного увлажнения (тундра, лесотундра, леса) значения а находятся обычно в пределах 0,4-0,6. В условиях недостаточного увлажнения (лесостепь, степь) величины коэффициента стока существенно меньше (приблизительно в пределах 0,4-0,1). Наконец, в условиях очень засушливого климата (полупустыни и пустыни) величина приближается к 0.

Источник

Уравнение водного баланса речных бассейнов

Водный баланс.

Соотношение прихода и расхода воды с учетом изменения ее за выбранный интервал времени для рассматриваемого называется водным балансом.

Чтобы составить уравнение водного баланса земного шара, запишем условия равенства прихода и расхода воды в океане и на суше

где: Хо — среднегодовые осадки на поверхности океанов и морей;

Хс — среднегодовые осадки на поверхности суши;

Ео — среднегодовое испарение с океанов и морей;

Ес — среднегодовое испарение с суши;

У — средний годовой сток речных бассейнов.

Суммируя равенства, получаем:

то есть количество воды, испаряющейся с поверхности океанов, морей и континентов, равно количеству осадков, выпадающих на эти поверхности.

Математическое выражение, описывающее водный баланс, называется уравнением водного баланса. Оно может быть составлено для определенного водного объекта (озеро, водохранилище и др.), речного бассейна, участка территории, гидрологического района, страны, материка и земного шара. Уравнение водного баланса выражает закон сохранения материи, соотношение между компонентами водного баланса для земного шара.

Уравнение водного баланса континента за многолетний период записывается следующим образом:

где: Ха— осадки, выпадающие за счет влаги, принесенной с океана и сопредельных территорий;

ХЕ —осадки, образующиеся за счет местного испарения;

U — подземные воды;

Е — суммарное испарение.

В практических расчетах компонентов водного баланса это уравнение используют в упрощенном виде:

где: Х- суммарные осадки на континенте, включая конденсацию влаги, которая в некоторых регионах может составлять существенную величину (в зоне многолетней мерзлоты, в пустынях и др.).

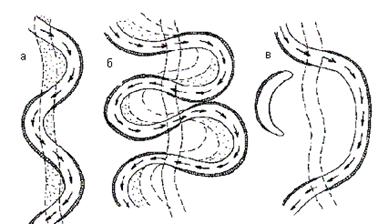

Водосбор реки (или речной системы) и вся толща почвогрунтов, с которой вода поступает в реку, называется речным бассейном. Совокупность рек, сливающихся вместе и выносящих свои воды в виде общего потока, называется речной системой. Бассейн реки, озера или водохранилища состоит из поверхностного и подземного водосборов. Участок земной поверхности, с которого стекают воды в отдельную реку (озеро) или в речную систему, представляет поверхностный водосбор. Подземный водосбор — толща почвогрунтов, из которой вода поступает в реки, озера и водохранилища. Соответственно различают поверхностный и подземный (грунтовой, почвенный) сток рис. 1.1. Несовпадение поверхностного и подземного водосборов наблюдается у малых рек и рек, у которых из-за геологических условии происходит активный водообмен между бассейнами.

Рас. 1.1. Схема водного баланса бассейна:

1- осадки; 2 — инфильтрация (просачивание, преимущественно по порам; 3- подземный сток; 4 — поверхностный сток; 5 — испарение; 6- капиллярное поднятие и испарение.

Границы подземного водосбора определить трудно. Границы поверхностного водосбора фиксируются достаточно точно водораздельной линией по карте с горизонталями. Водораздельная линия речного бассейна представляет замкнутый контур, отделяющий смежные водосборы. На практике за площадь бассейна принимается площадь поверхностного водосбора.

Нижний створ на реке, ограничивающий рассматриваемый бассейн, называется замыкающим створом. У замыкающего створа гидрометрическими методами определяется речной сток. Основными компонентами водного баланса речных бассейнов являются осадки х, сток у и испарение Е.

При составлении уравнения водного баланса речных бассейнов за ограниченный промежуток времени (месяц или год) необходимо учесть изменение запасов влаги и в бассейне — возрастание или убывание снежного покрова, изменение запасов воды в озерах, болотах и поймах рек, накопление и расходование грунтовых и почвенных вод. Величина и может иметь как положительное (при накоплении влаги в бассейне в многоводные периоды), так и отрицательное (в маловодные годы) значение. Учитывается также подземный водообмен ω смежных подземных бассейнов в связи с несовпадением поверхностного и подземного водосборов; ω имеет знак плюс при поступлении воды за пределы рассматриваемого водосбора и минус в обратном случае. Следовательно,

Величина водообмена ω с увеличением площади водосбора убывает, поэтому для достаточно больших речных бассейнов можно считать, что ω = 0. Тогда уравнение принимает вид:

Это уравнение можно использовать для годичного интервала, включающего периоды накопления и расходования влаги в рассматриваемом речном бассейне. Такой интервал называется гидрологическим годом. В климатических условиях бывшей территории СССР за начало гидрологического года принимается 1 октября или 1 ноября. В это время переходящие из года в год запасы влаги незначительны. Для рек со стоком снегового и дождевого происхождения к гидрологическому году следует отнести периоды накопления снега, снеготаяния, половодья, интенсивных дождей и период стока осенних дождей.

Уравнение водного баланса широко используется в инженерной гидрологии в качестве основы для различных воднобалансовых расчетов.

Среднеарифметические характеристики гидрологического (метеорологического) режима за многолетний период такой продолжительности, при увеличении которой полученное среднее значение существенно не меняется, называется нормой гидрологических (метеорологических) величин.

Отношение объема (или слоя) стока к количеству выпавших на площадь водосбора осадков, обусловивших сток, у/х = η называется коэффициентом стока. Отношение Е/х = Ψ называется коэффициентом испарения.

где: ηо — норма коэффициента стока;

Ψ о — норма коэффициента испарения.

Каждый из этих коэффициентов изменяется от 0 до 1,0, и их сумма равна единице. В целом для всей территории земного шара ηо ≈ 0,39.

В районах избыточного увлажнения коэффициент ηо достигает значения 0,7, а в засушливых и пустынных районах — уменьшается до нуля. Не следует смешивать испарение с поверхности водосбора с испарением только с водной поверхности. Последнее в засушливых районах может во много раз превышать осадки.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Водный баланс речного бассейна

Водный баланс – соотношение за какой-либо промежуток времени (год, месяц, декаду и т. д.) прихода, расхода и аккумуляции (изменение запаса) воды для речного бассейна или участка территории, для озера, болота или другого исследуемого объекта. В общем случае учету подлежат атмосферные осадки, конденсация влаги, горизонтальный перенос и отложение снега, поверхностный и подземный приток, испарение, поверхностный и подземный сток, изменение запаса влаги в почво–грунтах и др.

Приходная часть баланса состоит из осадков, искусственного притока,

подземного притока извне, а расходная часть включает сток реки, искусствен- ный отток (каналы, оросительные системы), подземный сток, испарение и на- копление воды.

В упрощенном виде уравнение водного баланса для речного бассейна имеет следующий вид:

y – поверхностный сток;

Δu – подземный сток.

Если приходная часть превышает расходную (например, зимой при нако- плении снега, в период дождей), то запасы воды в бассейне увеличиваются: Δu > 0. Если расходная часть больше приходной (в период снеготаяния, в ме- жень), то запасы воды в бассейне истощаются: Δu

Наконец, метод водного баланса позволяет косвенным путем определить по разности между изученными величинами тот из компонентов баланса влаги

(сток, осадки, испарение, фильтрация и т. д.), который в данных условиях труд-

но измерить, но знание которого бывает необходимо или для решения чисто инженерных задач, или для выяснения общих закономерностей влагооборота к пределах рассматриваемого пространства.

2.4. строение реки Главная река со всеми ее притоками образует речную систему, которая характеризуется густотой речной сети, т. е. совокупностью рек, изливающих воды одним общим руслом или системой протоков в море, озеро или другой водоем. Поверхность суши, с которой речная система собирает свои воды, назы- вается водосбором, т. е. частью земной поверхности, с которой вода поступает в отдельный водоток или водосборной площадью. Водосборная площадь вместе с верхними слоями земной коры, включающая в себя данную речную систему и отделенная от других речных систем водоразделами, называется речным бас- сейном. Реки обычно текут в вытянутых пониженных формах рельефа – долинах (рис. 8), т. е. отрицательных, линейно вытянутых формах рельефа разнообраз- ного профиля с однообразным падением, наиболее пониженная часть которых называется руслом, а часть дна долины, заливаемая высокими речными водами, – поймой. Кроме того долина имеет ряд надпойменных террас (обычно 2-3) (рис. 9).

|

в г

в г