- Подмосковный угольный бассейн

- Содержание

- История [ править ]

- Характеристики [ править ]

- автореферат диссертации по химической технологии, 05.17.07, диссертация на тему: Химический состав органической массы бурых углей Подмосковного бассейна и их реакционная способность в реакциях термоожижения в среде водорододонорного растворителя

- Автореферат диссертации по теме «Химический состав органической массы бурых углей Подмосковного бассейна и их реакционная способность в реакциях термоожижения в среде водорододонорного растворителя»

- БУРЫЕ УГЛИ ПОДМОСКОВНЫЙ БАССЕЙН

- Комплексная оценка природного и техногенного ресурсных потенциалов Подмосковного буроугольного бассейна

- В.А. Потапенко, профессор, д.т.н., ЗАО «ПНИУИ», Ю.Н. Кузнецов, профессор, д.т.н., МГГУ,

- С.С. Гавришин, аспирант МГГУ

Подмосковный угольный бассейн

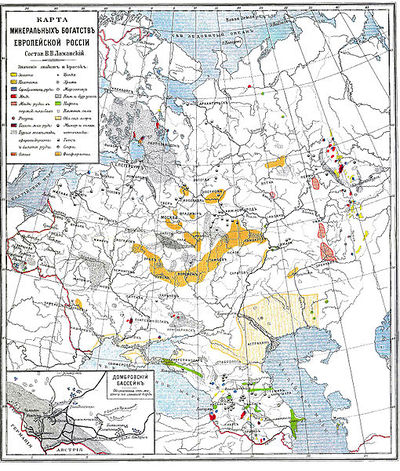

Подмосковный угольный бассейн (Мосбасс) — буроугольный бассейн в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Смоленской, Московской, Калужской, Тульской и Рязанской области.

Содержание

История [ править ]

Впервые запасы угля открыты в 1772, добыча ведётся с 1786 года, первая штольня открыта в районе г. Боровичи Новгородской области. К середине XIX в. число известных месторождений в бассейне достигло 76. Обнаруженные месторождения разрабатывались от случая к случаю. Систематическая добыча угля была организована графом Бобринским лишь в 1855 году у деревни Малевка нынешнего Богородицкого района Тульской области. Там в 1858 г. было добыто почти 10 тыс. т угля. Через 6 лет добыча началась в районе поселка Товарково, а в конце века — и в ряде других мест. Однако угледобыча в Подмосковном бассейне из-за монополии иностранного капитала в угольной промышленности страны не получила широкого развития. Шахты работали сезонно. Отсутствие механизации и плохая организация труда привели к тому, что годовая добыча угля во всей Тульской губернии в начале XX в. не превышала 700 тыс. т, то есть равнялась выработке одной современной шахты (в то же время в валовой продукции губернии в 1913 году доля угледобычи составляла 24%).

Масштабная добыча бурого угля началась в 1920-х годах в рамках реализации идеи использования местных топливных ресурсов и необходимости во время Гражданской войны обеспечивать топливом Центральный регион. Промышленная разработка месторождений производилась в Тверской, Смоленской, Калужской и Тульской областях. В 1941 году на территории Тульской области, являвшейся к тому времени главным районом добычи угля в пределах Подмосковного бассейна, развернулись активные военные действия. Многие шахты были взорваны и затоплены. Однако, вследствие оккупации Донбасса, нужда в подмосковном угле была исключительно велика, и сразу после освобождения территории области здесь вновь развернулись работы в угольной промышленности.

После войны добыча угля в Подмосковном бассейне на 90% сосредоточилась в Тульской обл. Максимальный уровень добычи был отмечен в 1957 г. (44 млн т).

В 40-60-х годах на трёх месторождениях использовалась технология подземной газификации угля, каждое месторождение вырабатывало газа эквивалентного свыше 100 тыс. т.у.т в год. В 1958 году в Тульской области вскрыт первый разрез — «Кимовский», за ним «Богородицкий», «Грызловский» и «Ушаковский».

| 1858 | 1877 | 1898 | 1913 | 1917 | 1930 | 1941 | 1945 | 1950 | 1957 | 1959 | 1960 | 1990 | 1996 | 1998 | 1999 | 2005 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0,01 | 0,47 | 0,17 | 0,30 | 0,70 | 1,70 | 10,00 | 20,00 | 31,20 | 44,00 | 47,60 | 43,70 | 13,20 | 2,60 | 1,30 | 0,89 | 1,00 |

С 60-х годов, с началом поставок в центральный район более дешёвых природного газа и мазута, происходит плавное снижение добычи. Из-за низкого качества угля (средние зольность 31 %, содержание серы 3 %, влаги 33 %, теплота сгорания 11,4 — 28,2 МДж/кг) и высокой стоимости его добычи (высокая обводнённость пластов) в 1980-90-е годы практически все добывающие предприятия были закрыты. В 2009 году закрыта последняя шахта — «Подмосковная» За всю историю эксплуатации месторождений добыто свыше 1,2 млрд т. угля.

В настоящее время добыча не ведется

С освоением бассейна связано развитие многих шахтёрских городов и посёлков, среди них Нелидово, Сафоново, Куровской, Поддубный, Сосенский, Середейский, Новомосковск, Киреевск, Липки,Товарковский,Скуратовский и его окружение.

Потребителями угля были многие местные промышленные предприятия, а самыми крупными — электростанции, такие как Каширская, Черепетская, Смоленская, Щёкинская ГРЭС. Местная электроэнергетика и на 2000 год оставалась основным потребителем вырабатываемого подмосковного угля.

Характеристики [ править ]

Площадь угленосных отложений (до глубины 200 м) около 120 тыс. км²; ширина дугообразной полосы 80-100 км.

На 2000 год промышленные запасы угля Подмосковного бассейна оцениваются в 1,5 млрд т. Пласты угля чередуются со слоями пустой породы. Пласты залегают прерывисто, нередки плывуны. Все это осложняет эксплуатацию месторождений. Бурые угли легко окисляются в шахте, и в связи с этим рудничный воздух всегда содержит значительное количество углекислого газа. Это приводит к загазованности выработок, опасной для жизни рабочих. Затруднения возникают и из-за сильной обводненности месторождений бассейна. Предварительное осушение угольных пластов с поверхности земли мало помогает, так как во время эксплуатации в горные выработки поступает большое количество воды. На 1 т добываемого угля в среднем приходится откачивать около 10 м 3 воды. Это затрудняет работы и повышает себестоимость угля.

Источник

автореферат диссертации по химической технологии, 05.17.07, диссертация на тему: Химический состав органической массы бурых углей Подмосковного бассейна и их реакционная способность в реакциях термоожижения в среде водорододонорного растворителя

Автореферат диссертации по теме «Химический состав органической массы бурых углей Подмосковного бассейна и их реакционная способность в реакциях термоожижения в среде водорододонорного растворителя»

На правах рукописи

НОВИКОВА ИРИНА ЛЬВОВНА

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОРГАНИЧЕСКОЙ МАССЫ БУРЫХ УГЛЕЙ ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА И ИХ РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ В РЕАКЦИЯХ ТЕРМООЖШЕНИЯ В СРЕДЕ ВОДОРОДОДОНОРНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ .

Специальность 05.17.07.-Химическая технология

диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук

Работа выполнена з Тульском государственном педагогическом университете им.Л.Н.Толстого.

Научный руководитель: академик МАНЭБ,доктор химических наук,профессор

Платонов Владимир Владимирович Научный консультант : член-корреспондент1 РАО,доктор технических наук, профессор Проскуряков Владимир Александрович

Официальные оппоненты: доктор технических наук,профессор

Ведущее предприятие — Тульское региональное отделение Академии горных наук .

диссертационного Совета Д063.Е5.07 в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте (техническом университете») по адресу: 193013,С.-Петербург.Московский пр.,26.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке С.-Петербургского государственного технологического института(технического университета) .

Отзывы и замечания, заверенные печатью, в одном экземпляре просим направлять в адрес института.

Автореферат разослан . 3- 1997 г.

Колодин Эдуард Александрович

кандидат химических наук,доцент Лебедева Галина Федоровна

Защита состоится » I

Примечание: 1-н-алканов, 2-изоалканов, 3-циклоалканов, 4-гидроароматических углеводородов, 5-арома-тических углеводородов, в т.ч.: 6-моноциклические, 7-бициклические, 8-трициклические,

О—пп лги 1М1Гпииогчгмо алпиоттюгч/ио иппопп

— 3. 454*х21 4- 18. 336*хг2 — 6. 031«х23 + 3. 144*х24

— 1. 171*х25 — 0.556*хгб — 2. 568*х27 — 10.410*хга

+ 7. 226*хгд — 9. 491 *х3о_ + 6. 880*х31 — 12.285*хзг

+ 6. 854*х33 — 3. 684*х34′ — 1.786*х35 — 0.803*х36

+ 0. 73Э*х37 27. 524*х38 + 1.857*хзд — 4. 877*х40

— 3. 472*х41 — 22. 432*х42 — 3. 788*х43 — 4. 508*х44

— 13. 286*х45 — 17. 231 *х4 д — 11. 451*х47 + 5. 836*х48

+ 10.276*х49 + 0. 927*х50 + 22. 942*х51 — 6. 757*х52

— 23. 795*х53 ¥ 21.436*х54 — 37.740*х55 — 1.011*х56

4 69.243*х57 + 20. 573*х58

Разработанная модель может быть использована как научная основа для прогнозирования угольной сырьевой базы .обеспечивающей высокий выход жидких продуктов с заданным фракционным и структурно-групповым составом.

1. Комплексом современных методов физико-химического анализа впервые выполнено детальное исследование химического состава гек-сановых, толуольных и бензольно-этанольных экстрактов, углеводородов, фенолов и нейтральных кислород-, азот- и серусодержащих соединений смол полукоксования, а также жидких продуктов термоожижения бурых углей 27 месторождений Подмосковного бассейна.

2. Показано, что основу экстрактов , углеводородов смол полукоксования и жидких продуктов ожижения углей составляют н-, изо-и циклоалканы, терпены, азулены, гидроароматические и ароматические углеводороды; среди последних доминируют би- и трициклические компоненты, типа нафталина, антрацена, фенантрена, пирена, хризе-на; фенолов — крезолы, ксиленолы, двухатомные фенолы, инданолы, простые эфиры фенолов; нейтральных кислород-, азот- и серусодержащих соединений — алициклические кетоны, бензо- и дибензофураны, серусодержащие и терпеновые производные.

3. Установлено, что степень ожижения ОМУ положительно корре-лируется с выходом изо- и циклоалкаков, терпенов , гидроароматических, три-и полициклических ароматических углеводородов , алицик-пических кетонов, сложных эфиров, бензо- и дибензофуранов, лактонов, :ерусодержащих и терпеновых производных, двух- и трехатомных фе-

нолов, их простых эфиров, инданолов,а также их количественным соотношением.

4. Выявленные закономерности зависимости степени ожижения от химического состава ОМУ согласуются со структурными особенностями и количественным соотношением ее отдельных фрагментов. Гидроароматические компоненты, в основном, представлены ди- и тетрагид-ропроизводными антрацена, фенантрена, пирена, флуорантена и хри-зена, устойчивыми к изомеризации и имеющими высокий водорододонор-ный потенциал. Три- и полициклкческие ароматические углеводороды являются эффективными переносчиками водорода от водорододонорных структур растворителя к радикальным фрагментам термодеструкции ОМУ. Двух- и трехатомные фенолы, их простые эфиры, апициклические кетоны, лактоны, как менее термостойкие, легко разрушаются с образованием значительных количеств оксида углерода (П). являющегося хорошим переносчиком водорода и’его донором.

Б. Получены отдельные уравнения, отражающие зависимость степени ожижения ОМУ от выхода различных групп соединений угольных экстрактов, углеводородов, фенолов и нейтральных кислород-, азот-и серусодержащих компонентов смол полукоксования, а также отдельных углеводородов жидких продуктов ожижения бурых углей 27 месторождений Подмосковного бассейна.

6. Построена математическая модель процесса ожижения бурых углей, имеющая вид уравнения многомерной линейной регрессии, отражающей зависимость степени ожижения ОМУ от большого набора параметров ее химического состава. Разработанная модель позволяет производить научно-обоснованный выбор углей с получением при .чх термоожижении высокого выхода жидких продуктов с заданным фракционным и структурно-групповым составом.

7. Показано , что бурые угли Подмосковного бассейна могут быть использованы для производства высорг-окачественного моторного топлива и сырья для органического и нефтехимического синтеза.

Основное содержание диссертации изложено в следующих публикациях:

1. Платонов В. В., Проскуряков В. А., Никишина М. Б., Новикова И. Л.

Изучение химического состава буроугольных гуминовых кислот

методом адсорбционной жидкостной хроматографии .//ЖПХ

. -Т. 70. -Вып. 3. -1997. -С. 490-496.

2.Платонов В.5.,Пр9скуряков В.А..Никишина М.Б..Новикова И.Л. Химический состав гуминовых кислот бурого угля Подмосковного бассейна.// ЖПХ.- 1996.-Т.69 .-Зып.12 .-С.2059-2061.

3.Платонов В.В..Проскуряков В.А..Никишина М.Б..Новикова И.Л. Химический состав буроугольных гуминовых кислот .извлеченных’ щелочью .различной концентрации .//ЖПХ,- 1996.-Т.69.-Вып.12.-С.2054-2058.

4.Платонов В.3..Новикова И.Л.,Коглеревская Э.К..Брандин Э.Л. Перспективы использования углей Подмосковного бассейна для производства моторного топлива и сырья для нефтехимического и органического синтеза .//1-я Международная конференция . «Проблемы создания чистых и ресурсосберегающих технологий добычи полезных ископаемых и переработки отходов горного производства «.Тула .- 1996 .-С .197-198.

5.Платонов В.В..Проскуряков В.А..Новикова И.Л.Терморастворение бурых углей подмосковного бассейна .// Международный симпозиум по переработке ископаемых топлив .г. Санкт-Петербург 27-30 мая 1396 .- С. 100-102.

Источник

БУРЫЕ УГЛИ ПОДМОСКОВНЫЙ БАССЕЙН

В Европейской части СССР на описываемой территории проявления угленосности известны в отложениях среднего и верхнего девона, нижнего карбона и юры (К. Ю. Волков, Б. Г. Виноградов и др.).

История геологического изучения бассейна и развития в нем угольной промышленности кратко изложена в монографии «Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР», т. 2 (1962 г.). В этой сводной работе большого коллектива геологов-угольщиков отражены результаты проведенных в 1945—1960 гг. геологоразведочных, геологосъемочных и научно-исследовательских работ, уточняющих стратиграфию угленосных отложений и их литологическую характеристику, строение и петрографический состав пластов углей, закономерности образования и размещения угольных месторождений.

В послевоенные годы добыча углей в бассейне продолжала расти и достигла в 1958 г. наивысшего уровня (47,3 млн. т). Однако перестройка структуры топливного баланса и недостаточно обоснованные утверждения о нерентабельности использования подмосковных углей (3. Ф. Чуханов, Л. Н. Хитрин, 1956) привели к снижению их добычи за истекшие 12 лет: в 1971 г. в Мосбассе добыто лишь 36,7 млн. т угля. Более того, недооценка роли бассейна продолжалась до самого последнего времени. Ссылаясь на неблагоприятные технико-экономические показатели эксплуатации, Н. В. Мельников (1969 г.) считал нецелесообразным развивать добычу подмосковных бурых углей (рекомендуемый им уровень добычи на перспективу составляет лишь 25 млн. т). Специальное постановление Совета Министров СССР (1969 г.) о развитии добычи угля в Подмосковном бассейне на уровне 35—36 млн. т положило конец недооценке бассейна. Применение новой техники и передовых методов добычи и обогащения угля и комплексное его использование значительно повышают эффективность добычи и потребления подмосковных углей (особенно крупными электростанциями).

Несмотря на систематическое снижение удельного веса этих углей в общей добыче Советского Союза в послевоенные годы (в связи с более высокими темпами роста угледобычи в восточных районах), Подмосковный бассейн с 1969 г. занимает и в дальней перспективе будет занимать четвертое место (после Донецкого, Кузнецкого и Карагандинского) по количеству добываемых углей среди других бассейнов страны.

Источник

Комплексная оценка природного и техногенного ресурсных потенциалов Подмосковного буроугольного бассейна

В.А. Потапенко, профессор, д.т.н., ЗАО «ПНИУИ», Ю.Н. Кузнецов, профессор, д.т.н., МГГУ,

С.С. Гавришин, аспирант МГГУ

Подмосковный буроугольный бассейн, как источник энергетических углей для региональных тепловых электростанций, переживает заключительный этап в своём развитии.

По оценкам экспертов, добыча углей здесь будет полностью прекращена уже в ближайшие 1–2 года. Однако, этим история развития бассейна скорее всего не окончится. Подтверждённые угольные запасы бассейна (около 6 млрд т), золошлаковые отвалы, сформированные за многолетнюю историю сжигания углей в ТЭС, и шламохранилища ОФ, все чаще рассматриваются как самостоятельные высокопотенциальные источники извлечения многочисленных редкоземельных металлов и ценных полезных ископаемых.

Одновременно с отработкой запасов бурых углей, в 1950-е годы в Подмосковном бассейне проводились работы по изучению содержания в них редких элементов. В 1960 г. Территориальным Геологическим управлением Центральных районов России (ТГУЦР) была выполнена работа «Редкие элементы в углях Подмосковного бассейна». В процессе её выполнения было осуществлено 60 тыс. спектральных анализов, которые показали повышенное содержание в углях 17-ти элементов. При этом было установлено, что такие элементы, как германий и скандий, содержатся в углях бассейна в повышенных концентрациях и в ряде случаев представляют промышленный интерес.

В 1973–1974 гг. проводились работы по оценке германиеносности углей на разведанных в 1960–70-х годах угольных месторождениях Тульской области. В результате обобщения фондовых данных и материалов исследований, выполненных ПНИУИ, был составлен каталог участков месторождений с промышленным содержанием германия. Подтверждено наличие обратной зависимости между зольностью и концентрацией германия, а также наличие связи между содержанием этого элемента со степенью гелификации угля и его петрографическим составом. В частности, в полосчатых углях, характеризующихся высоким процентом витринизированных разностей, отмечены наибольшие концентрации германия, среднее же содержание его составило 2,42 г/т.

Начиная с 1989 г., в бассейне проводились работы по определению содержания «малых» элементов в товарной продукции угледобывающих предприятий. При этом был расширен перечень изучаемых элементов с включением в него ртути, мышьяка, золота, платиноидов, селена, рения и других элементов. Результаты исследований позволили сделать ряд выводов:

— уровень концентрации германия, по данным химического анализа, в товарной продукции в среднем составляет 4,5 г/т; содержание галлия по групповым пробам – от 10 до 40 г/т; цинка – от 20 до 97 г/т.;

— на шахтах «Нелидовская», «Сафоновская», «Дубовская» содержание германия достигает 100–250 г/т; уровни концентраций молибдена, рения и селена низкие и не превышают предела их обнаружения;

— содержание редких элементов в товарной угольной продукции достигают следующих уровней: иттрий – от 15 до 85 г/т, по отдельным пробам до 100; лантан – от 13 до 50 г/т; церий – от 30 г/т. Повышенные содержания указанных элементов были отмечены в угольных полях шахт «Нелидовская» и «Сафоновская».

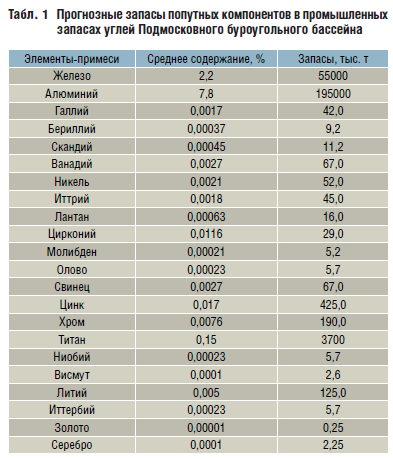

Сопоставляя средние содержания малых элементов с их кларковыми значениями в бурых углях, можно сделать вывод, что угли Подмосковного бассейна отличаются повышенной металлоносностью (табл. 1). Их геохимическая специализация определяется накоплением бериллия, скандия, титана, циркония, кремния, меди, цинка, галлия, германия, иттрия, олова, лантана, церия и ртути.

Товарная продукция шахт западной части бассейна характеризуется повышенными содержаниями цинка, галлия, иттрия, серебра, стронция, лантана, мышьяка, ртути, в южной части бассейна – галлия, золота, бора, ртути и хлора.

Уровни повышенных концентраций цинка, галлия, а также золота позволяют рассматривать указанные элементы как потенциально ценные компоненты углей, которые при их совместном извлечении могут представлять промышленный интерес.

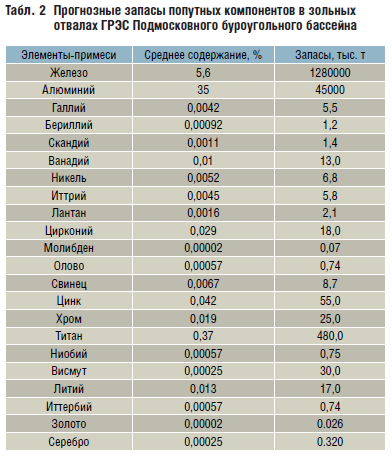

Наряду с оценкой ресурсного потенциала попутных полезных ископаемых, содержащихся в природных углях, заслуживает серьёзного внимания оценка техногенных ресурсов ценных элементов-примесей в породных и золошлаковых отвалах и шламах Подмосковного угольного бассейна. Отработка запасов угольных месторождений Подмосковного бассейна в течение всего периода освоения его ресурсного потенциала в основном велась подземным способом, и только небольшая их часть отрабатывалась карьерами. В результате ведения горных работ, вскрышными и вмещающими породами шахт и разрезов, были заняты огромные площади земель. Кроме того, угольные электростанции производящие большое количество шлаков и золы, внесли свою лепту в техногенное нарушение земель. Многолетняя эксплуатация Черепецкой, Новомосковской, Щёкинской, Рязанской ГРЭС, а также Первомайской и Алексинской ТЭЦ привела к накоплению более 130 млн т золошлаковых отходов. Ежегодное поступление золошлаковой смеси в отвалы колеблется от 2 до 3 млн тонн. В связи с потреблением низкосортных углей количество минеральных отходов, образующихся при сжигании твёрдого топлива, постоянно увеличивалось. Существующие породные, шлако- и золоотвалы – стали источником постоянного загрязнения окружающей среды. В связи с этим, к неотъемлемым неблагоприятным факторам добычи и сжигания углей в ТЭС стала необходимость отчуждения значительных земельных территорий под отвалы.

Изучение породных и золошлаковых отвалов, а также отходов обогащения в отвалах обогатительных фабрик (ОФ), показало, что эти техногенные отложения могут представлять собой перспективное сырьё для получения ценных компонентов и продуктов, концентрирующихся на уровне промышленных содержаний, но и требующих дальнейшего изучения.

В отходах, образующихся после обогащения углей, накапливаются: цирконий, ниобий, цинк, хром, ванадий, литий, рубидий, торий и другие элементы. Содержание циркония и ниобия по отдельным пробам изменяется от 300 до 600 и от 25 до 32 г/т соответственно («Владимирская» и «Бельковская» ОФ). Содержание тантала достигает 100 г/т в отвалах ОФ «Прогресс», «Владимирская», «Кимовская», золота – 0,1 г/т, ртути – до 7,5 г/т (ОФ «Прогресс», «Кимовская», «Никулинская»).

В золоотвалах ГРЭС Подмосковного бассейна зарегистрировано высокое содержание железа, алюминия, галлия, бериллия, скандия, ванадия, никеля, иттрия, лантана, циркония, молибдена, олова, свинца, цинка, хрома, и других элементов (табл. 2).

Золоотвалы ТЭЦ, ГРЭС Тульской и Рязанской областей относятся к группе глиноземистых и являются потенциальным сырьём для производства глинозема, коагулянта, стройматериалов, бесхлорных удобрений. Зола-унос подмосковных углей отличается высоким содержанием глинозёма (в среднем около 35%). По этому показателю он практически соответствует бокситам марок ЦБ-1, ЦБ-2, ОБ, ГБ, МБ, используемых для производства алюминия. В золе других буроугольных бассейнов глинозёма значительно меньше (15–27%).

Наиболее перспективна технология получения глинозёма из золы щелочным способом, за счет спекания её с известняком и содой. Выход глинозёма при этом составляет 75–80%. Зола углей Подмосковного бассейна высокожелезистая и непригодна для спекания, поэтому её предварительно необходимо обогащать на магнитном или гравитационном сепараторе с целью отделения оксида железа. При этом содержание глинозёма в немагнитном остатке повысится примерно до 37%.

Таким образом, после предварительного отделения оксида железа, зола становится пригодной для щелочного спекания и последующего безотходного передела с получением глинозёма (ценное сырьё в производстве алюминия) и цемента высоких марок. Отделённый железный концентрат – ценнейший промпродукт, так как в нём содержится весь список редких элементов (см. табл. 2) в концентрациях, в 10–15 раз превышающих содержание их в исходной золе.

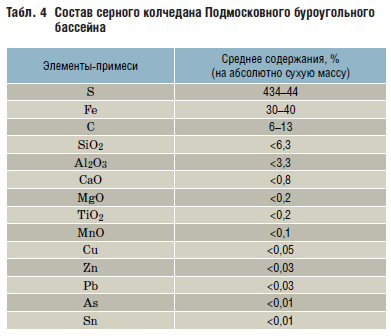

Кроме того, установлено, что обогащённая зола углей Подмосковного бассейна представляет собой более ценное глинозёмное сырьё, чем, например, зола экибастузских углей. Наряду с изложенным, следует отметить, что угли восточной части Подмосковного бассейна отличаются высокой сернистостью. Сера в углях представлена органическими соединениями и сульфидами, главным образом пиритом, а также халькопиритом и марказитом. Сульфиды встречаются в виде линз и конкреций в углях и глинах. Конкреции сульфидов имеют овальную и плоско-овальную форму, чёрный цвет на поверхности и серебристый на свежем изломе, разнозернистую структуру, массивную и полосчатую текстуру. Плотность колчедана составляет 3,2–4 г/см3.

В отличие от традиционных рудных сульфидов железа углистый колчедан характеризуется наличием органического углерода и незначительными содержаниям меди, свинца и мышьяка. Это придаёт ему совершенно особые физико-химические и технологические свойства, открывающие хорошую перспективу использования его в различных отраслях промышленности.

Отвалы шахт Подмосковного угольного бассейна содержат огромное количество пирита, складируемого в них после обогащения угля вместе с пустой породой, и их можно считать перспективными техногенными месторождениями серного колчедана (табл. 4). Учеными ИОТТ была разработана технология сухого переобогащения отходов обогащения углей на пневматических сепараторах с получением колчеданного концентрата для сернокислотного производства. Полупромышленные испытания технологии обогащения пород шахт «Западная» и «Подмосковная» были проведены на сепараторе ПСК-1. В результате использования обогащённых пород шахты «Западная» (содержащих серу (Sоб) в количестве 14,26–17,97%) был получен концентрат с содержанием серы 40,79–43,04%; шахты «Подмосковная» (с (Sоб) 12,25–15,5%) – концентрат, содержащий 48,65–49,05% серы. В отходах обогащения содержание серы составило приблизительно 3,7–8,7%. При производительности сепаратора 1,2–1,4 т/ч·м2 извлечение колчеданной фракции составило 71,5–84,8%.

Вышеизложенные результаты исследований дают веские основания для объективного утверждения, что Подмосковный буроугольный бассейн обладает высоким ресурсным потенциалом как источник ценного минерального и химического сырья. Промышленное освоение имеющихся на территории бассейна природных и техногенных месторождений позволит не только получить ряд ценных и редких элементов для последующего их использования в различных секторах экономики, но и существенно улучшить экологическую обстановку региона за счёт утилизации большого числа накопленных за многие годы породных и золошлаковых отвалов, а также шламохранилищ. Немаловажное значение приобретают и перспективы создания новых рабочих мест в наукоёмких и инновационных производствах с соответствующими налоговыми поступлениями в бюджеты всех уровней.

Источник