- Спасение реки Урал: какие предприятия губят экосистему бассейна и как с этим бороться

- crumfhuayzw.jpg

- ruwkainfksc.jpg

- chibilyov_a.a.jpg

- НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ЭКОСИСТЕМЫ БАССЕЙНА РЕКИ УРАЛ

- 15.11.2018_moskva_prezentaciya_chibilyov_2.jpg

- 15.11.2018_moskva_prezentaciya_chibilyov_23.jpg

Спасение реки Урал: какие предприятия губят экосистему бассейна и как с этим бороться

Река Урал — одна из самых протяжённых в стране. Она связывает Европу и Азию, протекая по территории России и Казахстана, впадая в Каспийское море. Река Урал является обладателем ценнейших рекреационных ресурсов. О современных проблемах бассейна знают не все. Наибольший вред экосистеме наносят нефтегазовые промыслы, но есть и другие факторы, влияющие на фауну реки. Вице-президент РГО, Председатель Природоохранительной комиссии РГО, академик РАН Александр Чибилёв рассказал в интервью изданию «Уральская неделя» о том, какие предприятия вредят бассейну, для чего нужно комплексное исследование и как спасти Урал.

— В нескольких своих интервью вы говорите о необходимости комплексного исследования реки Урал. Можете ли вы разъяснить нам, не специалистам, что означает комплексное исследование и что это даст?

— На всех совещаниях, заседаниях, посвящённых проблемам трансграничного бассейна реки Урал, докладчики зациклены на количественных характеристиках речного стока, а в названии комиссии значится «экосистема» бассейна реки Урал. Это означает, что задача комиссии — рассматривать проблему комплексно, охватывая все виды природных ресурсов: земельных, биологических, в том числе рыбных, минеральных, рекреационных, особо охраняемые природные территории. Это даст полную картину проблем. Так было во времена Межреспубликанского комитета по реке Урал (1977–1993). Главное — показать экономические последствия маловодья, а может быть, положительные: урожайность повышается, леса растут, загрязнение уменьшается. Одним словом, в центре внимания комиссии должен быть не только водный поток реки, а вся экосистема бассейна. Этот термин попал в название комиссии не случайно.

— Есть ли у вас данные о точном количестве промышленных предприятий, которые сбрасывают в Урал сточные воды? Какие из них представляют наибольшую опасность для экологии реки Урал?

— Эти данные имеются в отчётных материалах соответствующих ведомств и находятся, по крайней мере, в России в открытом доступе. Наибольший вред экосистеме бассейна трансграничной реки Урал наносят нефтегазовые промыслы Оренбургской и Западно-Казахстанской областей, а также историческое загрязнение реки Илек в Актюбинской области, предприятия цветной металлургии в городах Учалы, Сибай, Бурибай Башкортостана, Магнитогорский металлургический комбинат в Челябинской области. Но все они в конечном счёте «сбрасывают» загрязнения в Ириклинское водохранилище, где значительная их часть оседает на дно. Ниже Ириклинского водохранилища основными загрязнителями являются предприятия Медногорска и Кувандыка на Сакмаре, Актюбинска на Илеке, Орска и Новотроицка на Урале.

crumfhuayzw.jpg

— В своих выступлениях в прессе и на конференциях вы часто упоминаете о том, что река Урал должна иметь особый статус. О каком статусе идёт речь? Какие обязательства должны появиться у госорганов в рамках этого статуса или речь идёт о каких-то конкретных действиях со стороны госорганов РФ и РК?

— Река Урал и его притоки, как носители уникального биологического и ландшафтного разнообразия, источники водоснабжения, обладатели ценнейших рекреационных ресурсов, а на участке от Уральска до Каспия, вообще, практически единственный источник жизни, нуждаются в особом статусе охраняемой природной территории. По крайней мере, отдельные участки рек: истоки верховья с обилием родников, ущелья на горных реках и участки долины с обильными пойменными лесами и озёрами, места обитания, миграции редких видов, нереста ценных видов рыб и т.д. В законодательствах некоторых стран имеется, например, категория «заповедные реки». В советское время статус «заповедной зоны» имел участок реки Урал от устья Барбастау до Северо-Каспийского взморья. В 1980-е годы мы проектировали продление заповедной зоны на реке Урал до устья реки Илек. Над особым статусом нашей реки и должна работать российско-казахстанская комиссия, а иначе зачем она создавалась.

— Я внимательно прочитал «12 заповедей сохранения экосистемы реки Урал». В них вы упоминаете об Атласе нерестилищ и зимовальных ям в реке Урал, которые были составлены с вашим участием. Насколько этот атлас актуален сейчас?

— В 1980–1983 годах по заданию Главрыбвода СССР и Урало-Каспийской инспекции по рыбоохране (в г. Гурьеве) я руководил работами по паспортизации нерестилищ осетровых рыб среднего течения реки Урал от устья Илека до устья Чагана. Этот рукописный атлас находится в архивах Института степи РАН и, видимо, в г. Атырау — организации — правопреемнице бывшей Урало-Каспийской инспекции. Атлас, составленный 40 лет назад, имеет в настоящее время историческое значение — не столько по причине «старения», сколько из-за отсутствия в среднем течении самих осетровых. Уже в середине девяностых годов мы отмечали сокращение численности производителей в среднем течении реки Урал по сравнению с 1977–1980 годами более чем в 40 раз! Но многие нерестилища и зимовальные ямы ждут осетровых и сегодня. Но это отдельный вопрос.

— Вы неоднократно в своих выступлениях говорите о том, что нынешнее понижение уровня воды в Урале связано с многолетними циклами и «сухим таянием снега». И в то же время вы называете среди факторов, влияющих на уровень воды, большое количество водохранилищ в русле реки. Это два фактора, которые друг друга дополняют и усугубляют ситуацию? Или это два не связанных между собой фактора, которые могут снижать уровень воды в реке независимо друг от друга?

— Эти два фактора очень связаны между собой, потому что и в многоводные, и в маловодные годы потребность в воде для хозяйственных нужд и заполнения существующих водохранилищ остаётся примерно одинаковой, и, естественно, в маловодный год этот забор воды становится особенно чувствительным для реки.

ruwkainfksc.jpg

— Если говорить о влиянии на реку такого фактора, как изменение климата, идёт ли речь о неких глобальных климатических процессах — например, таяние полярных шапок и, как следствие, снижение температуры океанических течений в Атлантике, или речь идёт о более региональных климатических изменениях?

— Необходимо признать, что истинные причины и масштабы глобальных климатических изменений, несмотря на многочисленные данные и прогнозы, слабо изучены. Одно можно сказать точно, что эти изменения особенно чувствительны в срединных регионах Евразии, где находится бассейн реки Урал. От маловодья страдают Дон, Кубань, Терек, Волга, Урал. А на Алтае и восточнее него, включая бассейн Амура, наблюдаются катастрофические наводнения. Климатические изменения недостаточно изучены, и в том числе потому, что большую часть поверхности нашей планеты занимает океан с его течениями, изученность которого значительно ниже, чем на населённой суше.

— Один из критериев восстановления реки, названный вами, — это восстановление ареала обитания осетровых в реке Урал. Насколько я понял, в данном случае этого критерия можно достичь только с помощью тотального запрета на вылов этой рыбы. Но как дилетанту мне не совсем понятно, каким образом этого можно достичь в условиях маловодья реки, когда, скорее всего, прежняя карта нерестилищ осетровых неприменима в принципе.

— Восстановление стада осетровых — это скорее ориентир, возможно, утопическая цель. А наличие самих осетровых в реке — это индикатор экологического состояния реки. Появятся в значительном количестве осетровые в реке — значит, река «выздоравливает». Как, например, на самой загрязнённой в 1960-х годах в Европе реке Рейн была разработана программа «Лосось-2000», и лосось появился, хотя до промысловых масштабов ещё далеко.

— В числе мер по спасению реки вы называете сокращение объёмов потребления воды из Урала. Если я правильно понимаю, это потребление условно делится на три составные: вода для питья, вода для орошения, вода для промышленности. Можете ли вы поделиться какими-либо цифровыми данными объёмов этого водопотребления в бассейне реки Урал? Например, сколько люди условно «выпивают», сколько забирают на полив и сколько на промышленность.

— Сведения по структуре водопотребления по Уралу можно уточнить в сборнике «Водный кадастр Российской Федерации. Ресурсы поверхностных и подземных вод, их использование и качество» (ежегодное издание) и в ежегодном статистическом сборнике «Водные ресурсы и водное хозяйство России» на сайте Федерального агентства водных ресурсов РФ. На 2018 год объём забранной воды из речной сети реки Урал составил 0,975 куб. км.

chibilyov_a.a.jpg

— Чиновники в Казахстане и в России весьма оптимистично используют версию о многолетних циклах водности в Урале, упирая на то, что период маловодности сменяется периодом многоводья в реке. Вы, не отрицая наличия этих циклов, говорите об этом с явным скепсисом и тревогой. Можете ли более подробно рассказать о причинах ваших тревожных прогнозов?

— Многолетние циклы водности в Урале, безусловно, существуют, и я, напротив, говорил, что на Урале ещё будут половодья и наводнения, которые будут угрожать населению и хозяйству. Это одна из причин тревог. С другой стороны, я скептически отношусь к тем волюнтаристским решениям, которые возникают в умах чиновников и дилетантов с целью увеличить водность реки. Но это отдельный разговор.

Источник

НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ЭКОСИСТЕМЫ БАССЕЙНА РЕКИ УРАЛ

40 лет назад по инициативе Географического общества СССР, поддержанного ЦК КПСС был создан Межреспубликанский комитет по р. Урал. Комитет просуществовал до 1993 г. В 2016 г. идеи, заложенные при создании этого комитета были возрождены в формате межгосударственного Соглашения.

Важно отметить, что особый вклад в изучение экосистемы бассейна трансграничной р. Урал внесли сотрудники Института степи УрО РАН под руководством академика РАН Александра Александровича Чибилёва. На протяжении более 20 лет были изданы следующие научные труды, посвященные этой непростой проблематике: Река Урал (Историко-географические и экологические очерки о бассейне реки Урала) (Ленинград, 1987); Дорога к Каспию (Алма-Ата, 1988); Ириклинское водохранилище: геоэкология и природно-ресурсный потенциал (Екатеринбург, 2006); Туристические маршруты Оренбургской области: сводный путеводитель (Оренбург, 2008); Российско-Казахстанский трансграничный регион: история, геоэкология и устойчивое развитие (Екатеринбург, 2011) . Особое место среди них занимают: Бассейн Урала (Екатеринбург, 2008); Урал: природное разнообразие и евро-азиатская граница (Екатеринбург, 2011).

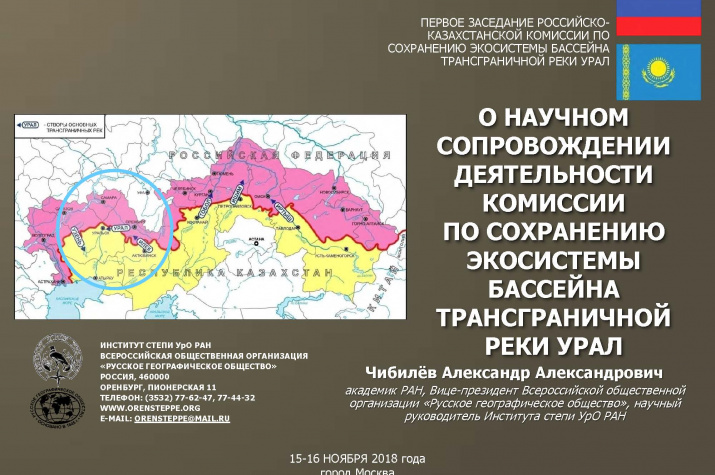

15.11.2018_moskva_prezentaciya_chibilyov_2.jpg

Позиция учёного изложена в материале «О научном сопровождении деятельности Комиссии по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал», который был представлен на первом заседании Российско-Казахстанской Комиссии по Уралу (15-16 ноября 2018 г., Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, г. Москва).

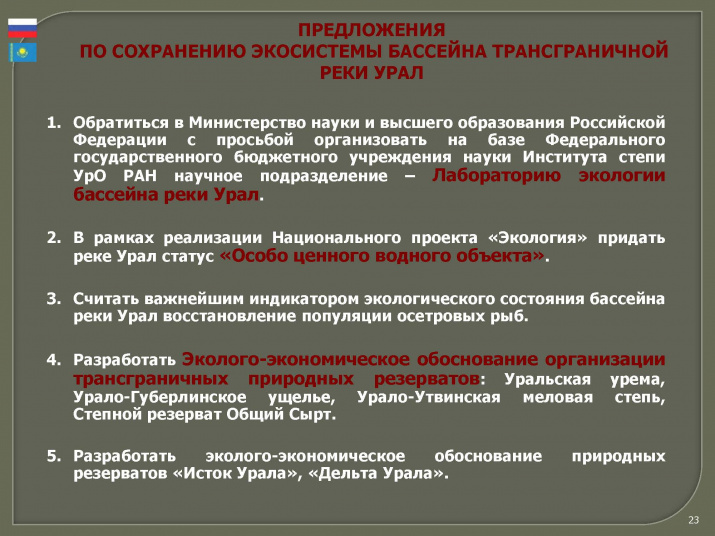

15.11.2018_moskva_prezentaciya_chibilyov_23.jpg

Суть основных предложений А.А. Чибилёва сводится к следующему:

1. Деятельность Комиссии не должна дублировать работу государственных учреждений, связанных контролем и регулированием в области гидрометеорологии, охраны водных и биологических ресурсов и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

2. Деятельность Комиссии должна охватывать все регионы Российской Федерации и Республики Казахстан, т.е. все шесть субъектов (Оренбургская и Челябинская области, Башкортостан, Западно-Казахстанская, Атырауская и Актюбинская области).

3. Все мероприятия, проводимые в бассейне реки Урал и направленные на сохранение его экосистемы должны иметь научное сопровождение.

По мнению А.А. Чибилёва, несмотря на многократные обещания власти в России и Казахстане при реализации якобы природоохранных мероприятий не учитывают разработки местных учёных и принимают решения с позиций экологического волюнтаризма.

Несмотря на то, что поддержанные большинством выступающих на заседании предложения о необходимости научного сопровождения деятельности Комиссии не вошли в заключительный Протокол заседания, А.А. Чибилёв в своем заключительном выступлении повторил предложения, которые учёные России и Казахстана намерены осуществить к следующему заседанию Комиссии:

1. Создать научно-исследовательскую группу (Российско-Кахастанскую лабораторию по изучению экосистемы бассейна р. Урал на базе Института степи УрО РАН и Западно-Казахстанского госпедуниверситета им. М. Утемисова).

2. Разработать стратегию сохранения природного разнообразия и геоинформационную систему ландшафтно-экологического каркаса бассейна р. Урал;

3. Создать информационный портал «Бассейн р. Урал: стратегия устойчивого экологического развития» на сайтах Института степи УрО РАН и Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова.

4. Начать подготовку Международного Форума «Бассейн Урала: сохранение экосистемы и устойчивое развитие» на базе и Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова.

После окончания первого заседания Комиссии состоялась встреча Вице-президента РГО, научного руководителя Института степи УрО РАН, академика РАН А.А. Чибилёва с сопредседателем Российско-Казахстанской Комиссии, заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации М.К. Керимовым.

Учёный также внес следующие предложения в План мероприятий по улучшению экосистемы бассейна и предотвращению трансграничного загрязнения р. Урал на 2019-2020 гг. по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан по сохранению экосистемы бассейна трансграничной р. Урал:

Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные исполнители Сторон

1

Создать научно-исследовательскую группу (Российско-Казахстанскую лабораторию) по изучению экосистемы бассейна р. Урал на базе НИИ и вузов России и Казахстана

С российской стороны:

Правительство Оренбургской области

Институт степи УрО РАН

С казахстанской стороны:

Акимат Западно-Казахстанской области

Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова

2

Разработка стратегии сохранения природного разнообразия и Схемы развития ландшафтно-экологического каркаса бассейна р. Урал

С российской стороны:

Институт степи УрО РАН

С казахстанской стороны:

Акимат Западно-Казахстанской области

Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова

3

Создание информационного портала «бассейна р. Урал: стратегия устойчивого экологического развития» на сайтах

С российской стороны:

Институт степи УрО РАН

С казахстанской стороны:

Акимат Западно-Казахстанской области

Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова

Источник