2.3 Скорости течения воды и распределение их по живому сечению

Скорости течения в реках неодинаковы в различных точках потока: они изменяются и по глубине и по ширине живого сечения. На каждой отдельно взятой вертикали наименьшие скорости наблюдаются у дна, что связано с влиянием шероховатости русла. От дна к поверхности нарастание скорости сначала происходит быстро, а затем замедляется, и максимум в открытых потоках достигается у поверхности или на расстоянии 0,2H от поверхности.

Кривые изменения скоростей по вертикали называются годографами или эпюрами скоростей (рис. 5).

а — открытое русло, б — перед препятствием, в — ледяной покров,

На распределение скоростей по вертикали большое влияние оказывают:

По ширине потока скорости как поверхностная, так и средняя на вертикалях меняются довольно плавно, в основном повторяя распределение глубин в живом сечении: у берегов скорость меньше, в центре потока она наибольшая.

Линия, соединяющая точки на поверхности реки с наибольшими скоростями, называется стрежнем.

Наглядное представление о распределении скоростей в живом сечении можно получить построением изотах — линий, соединяющих в живом сечении точки с одинаковыми скоростями (рис. 6).

Область максимальных скоростей расположена обычно на некоторой глубине от поверхности. Линия, соединяющая по длине потока точки отдельных живых сечений с наибольшими скоростями, называется динамической осью потока.

Средняя скорость на вертикали вычисляется делением площади эпюры скоростей на глубину вертикали или при наличии измеренных скоростей в характерных точках по глубине (vпов, v0,2, v0,6, v0,8, vдон) по одной из эмпирических формул, например

Рис. 6. Изотахи в живом сечении речного потока.

2.4 Средняя скорость в живом сечении. Формула Шези

Для вычисления средней скорости потока при отсутствии непосредственных измерений широко применяется формула Шези:

Hср — средняя глубина,

R — гидравлический радиус,

С — скоростной коэффициент, зависящий от шероховатости русла и гидравлического радиуса,

i – уклон водной поверхности на участке реки.

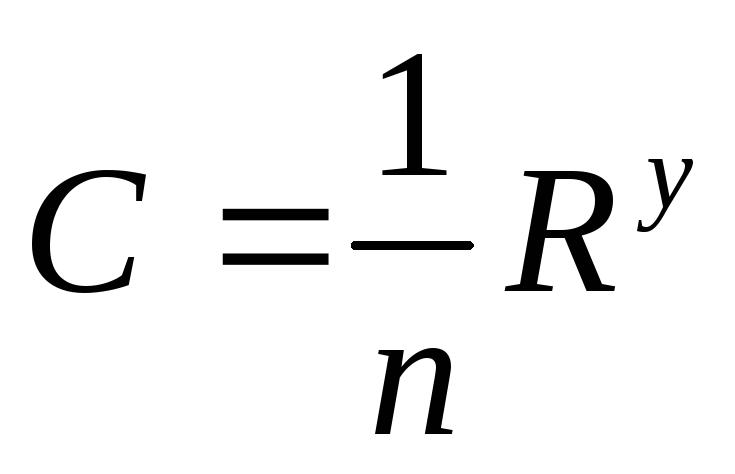

Величина коэффициента С не является величиной постоянной. Для ее определения существует несколько эмпирических формул. Приведем две из них:

п — коэффициент шероховатости, находится по специальным таблицам. Переменный показатель в формуле Павловского определяется зависимостью:

Его еще можно вычислить по таким упрощенным формулам:

при R > 1 м

Из формулы Шези видно, что скорость потока растет с увеличением гидравлического радиуса или средней глубины. Это происходит потому, что с увеличением глубины ослабевает влияние шероховатости дна на величину скорости в отдельных точках вертикали и тем самым уменьшается площадь на эпюре скоростей, занятая малыми скоростями.

Увеличение гидравлического радиуса приводит и к увеличению коэффициента С.

Из формулы Шези следует, что скорость потока растет с увеличением уклона, но этот рост при турбулентном движении выражен в меньшей мере, чем при ламинарном.

Источник

Лекция № 3.

Скорости течения. Скорости течения речного потока (или кинематики потока) подробно изучаются в курсе гидравлики. Здесь же мы обратим внимание лишь на те особенности кинематики потока, которые необходимо знать для понимания основных разделов гидрологии.

Вода в реках движется под действием силы тяжести. Скорость течения зависит от соотношения между величиной составляющей силы тяжести, параллельной линии продольного уклона потока и силы сопротивления, возникающего в потоке в результате трения движущейся массы воды между дном и берегом. Величина продольной составляющей силы тяжести зависит от уклона русла, а сила сопротивления — от степени шероховатости русла. Если сопротивление оказывается равным движущей силе, то движение воды становится равномерным. Если же движущая сила превышает силу сопротивления, движение приобретает ускорение; при обратном соотношении этих сил движение замедляется. Существует две категории движения воды — ламинарное и турбулентное.

Ламинарное движение представляет собой параллелоструйчатое движение. Ламинарное движение отличается следующими особенностями: 1) Все частицы потока движутся в одном общем направлении, не испытывая поперечных отклонений; 2) скорость течения воды плавно возрастает от нуля у стенка русла до максимума на свободной поверхности; 3) скорость течения прямо пропорциональна уклону свободной поверхности и зависит от вязкости жидкости.

Турбулентное движение имеет следующие особенности: 1) скорости потока пульсируют, т. е. направление и величина скорости в каждой точке все время колеблется; 2) Скорость течения от нуля на стенке быстро растет в пределах тонкого придонного слоя; в дальнейшем , по направлению к водной поверхности скорость возрастает медленно; 3) скорость течения воды не зависит или почти не зависит от вязкости жидкости и при отсутствии влияния вязкости пропорциональна корню квадратному из уклона.; 4) частицы воды перемещаются не только вдоль потока, но также по вертикали и в поперечном направлении, т.е. происходит перемещивание всей текущей массы воды.

Таким образом в турбулентном движении установлено, что в открытых потоках амплитуда пульсаций увеличивается от поверхности ко дну. В поперечном сечении потока амплитуда пульсаций возрастает от оси потока к берегам.

В связи с извилистостью и разнообразными формами русел течение воды в реках почти никогда не бывает параллельно берегам , и водный поток разбивается на отдельные так называемые внутпенние течения. Эти течения размывают русло, переносят продукты размыва (наносы) и откладывают их в русле, в результате чего возникают косы , осередки, перекаты, перевалы и другие подводные препятствия.

В речном потоке существуют следующие внутренние течения: 1) течение, вызываемое кривизной русла; 2) течение, возникающее при вращении земли вокруг оси; 3) вращательное (вихревое) движение воды, обусловленное недостаточной обтекаемостью русловых форм.

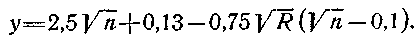

Различают мгновенную скорость и местную скорость в точке потока. Мгновенной скоростью (U) (см. рис. 1) называется скорость в данной точке потока в данное мгновение. В прямоугольной системе координат мгновенная скорость имеет продольную составляющую, направленную горизонтально вдоль продольной оси потока и вертикальную — направленную по вертикальной оси потока.

В практических расчетах, как правило, приходится иметь дело со скоростями течения, осредненными во времени. Скорость течения в точке потока, осредненная за достаточно продолжительный период времени, называется местной скоростью и определяется выражением

где — площадь графика пульсации скорости в пределах периода времени T (рис. 1).

Рис. 1. График пульсаций продольной составляющей скорости течения воды.

Распределение скоростей в речном потоке.

Распределение скоростей течения воды в речном потоке разнообразно и зависит от типа реки (равнинная, горная и др.), морфометрических особенностей, шероховатости русла, уклона водной поверхности. При всем разнообразии существуют некоторые общие закономерности в распределении скоростей по глубине и по ширине реки.

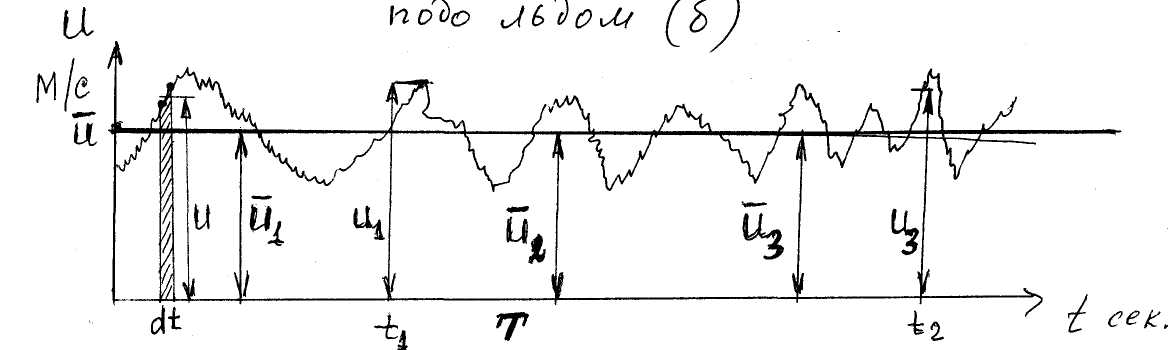

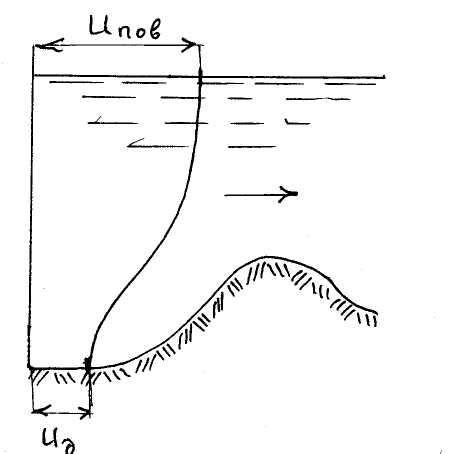

Рассмотрим распределение продольных скоростей на различных глубинах по вертикали. Если от направления вертикали отложить величины скоростей и соединить их концы плавной линией, то эта линия будет представлять собой профиль скоростей. Фигура, ограниченная профилем скоростей, направлением вертикали, линиям поверхности воды и дна, называется эпюрой скоростей (рис. 2). Как видно из рисунка 2, наибольшая скорость (в открытом потоке) наблюдается обычно на поверхности (Uпов). Скорость у дна потока называется донной скоростью (Uд).

Если измерить площадь эпюры скоростей и разделить ее на глубину вертикали, то получим величину, которая называется средней скоростью на вертикали и выражается формулой

Средняя скорость на вертикали открытого потока располагается на глубине от поверхности, равной примерно 0.6h.

Нормальный вид профиля скоростей, показанный на рис. 2, в условиях естественных водотоков может искажаться воздействием различных факторов: неровностями дна, водной растительностью, ветром, ледяными образованиями и др.

При значительных неровностях дна скорость у дна может резко снижаться, примерно так, как показано на рис. 3.

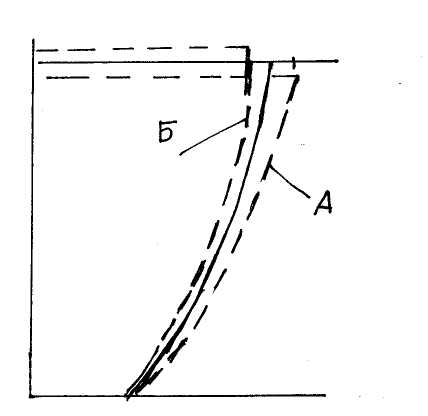

При ветре по течению поверхностные скорости могут увеличиваться, а уровень воды несколько понижаться; при ветре против течения наблюдается обратная картина (рис. 4).

Подобно эпюрам скоростей на вертикалях можно построить эпюру скоростей по ширине реки (рис. 5), например поверхностных или средних скоростей на вертикалях очертания эпюры обычно следуют очертаниям дна; местоположение наибольшей скорости приближенно совпадает с положением наибольшей глубины.

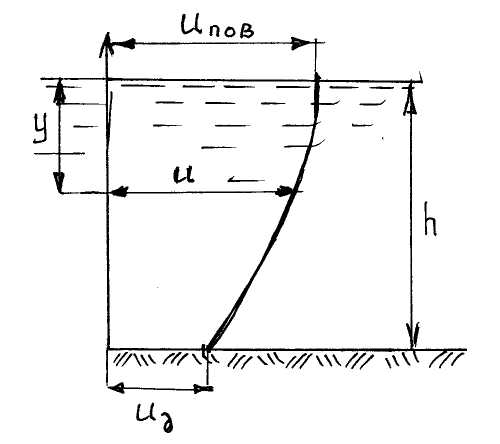

При наличии ледяного покрова влияние шероховатости нижней поверхности льда обуславливает смещение максимальной скорости на некоторую глубину от поверхности, обычно на (0.3-0.4)h (рис. 6а). Если имеется подледная шуга, то смещение максимальной скорости вниз может быть еще более значительным, до (0.6-0.7)h (рис. 6б).

Представление о распределении скоростей в живом сечении дают линии равных скоростей — изотахи, которые вычерчиваются по данным измерений в отдельных точках. Характер изотах для открытого потока и при наличии ледяного покрова показан на рис. 7а. Для открытого потока изотахи обычно имеют вид плавных кривых, не замыкающихся в пределах живого сечения. По мере приближения ко дну расстояния между изотахами уменьшаются. При ледяном покрове часть изотах образует замкнутые кривые 7б.

Рис. 2 Эпюра скоростей течения Рис. 3. Эпюра скоростей на вертикали Рис. 4. эпюры скоростей течения

на вертикали у препятствия при ветре по течению (А)

Источник