Система морского транспорта

Понятие «морской транспорт» неразрывно связано с понятиями «мореплавание» и «судоходство».

В соответствии с КТМУ (Ст. 1):

Торговое мореплавание – деятельность, связанная с использованием судов для:

· перевозок грузов, пассажиров, багажа и почты

· рыбных и других морских промыслов

· разведки и добычи полезных ископаемых

· выполнение буксирных, ледокольных и спасательных операций

· других хозяйственных, научных и культурных целей

Одним из основных видов использования моря и морских путей является деятельность по перевозке судами грузов и людей, которую традиционно принято называть соответственно торговым и пассажирским судоходством.

Понятие «мореплавание» включает в себя понятие «судоходства».

Без судоходства невозможно существование и эффективное функционирование морского транспорта.

Подсистему «морской транспорт», в зависимости от целей исследования, можно рассматривать:

· как элемент (подсистему) единой транспортной системы страны

· как элемент (подсистему) системы мирового торгового мореплавания и международного торгового судоходства

В основе изучения системы морского транспорта и национального торгового судоходства, а также деятельности отдельных судоходных компании, как подсистем (или самостоятельных систем), лежат следующие основные системообразующие принципы:

1. Принцип единства и взаимодействия системы и внешней среды – совместное рассмотрение системы как единого целого, а также рассмотрение и изучение любого структурного элемента системы совместно с его связями и отношениями с внешней средой. Таким образом, вся совокупность объектов и процессов, имеющих отношение к изучаемой системе, разбивается на два класса — собственно изучаемую систему и вешнюю среду. С этих позиций в систему торгового судоходства органически вписываются следующие основные элементы:

· технические средства морских перевозок грузов

· технологические способы перевозок грузов

· формы организации работы флота.

Все остальные элементы относятся к внешней среде.

В целом, данная система является открытой. Она, через предусмотренные у нее входы и выходы, обменивается с окружающей средой материально вещественными ресурсами и, прежде всего, информацией. Возмущающие воздействия внешней среды носят как детерминированный, так и случайный характер. Они гак же могут быть как внешнего, так и внутреннего происхождения. Например, при рассмотрении работы флота внешними возмущающими воздействиями могут быть срочные заказы на доставку определенного рода грузов (директивные рейсы).

Примерами возмущающего воздействия внутреннего происхождения могут служить:

· выход из строя оборудования судов

· порча груза в процессе его доставки

· нарушение трудовой и технологической дисциплины.

2. Принципы структурности и иерархичности обеспечивают возможность описания системы через установление ее структуры.

Под структурой понимается совокупность элементов и связей между ними, которые определяются, исходя из распределения функций и целей, поставленных перед системой.

«Иерархия» в переводе с греческого «священная власть» – порядок подчинения свойств нижестоящих элементов свойствам вышестоящих (иерархическая лестница) и переход от низшего уровня к высшему.

Иерархия есть тип структурных отношений в сложных многоуровневых транспортных системах, характеризуемых упорядоченностью и организованностью взаимодействий между отдельными уровнями по вертикали.

Иерархичность, в свою очередь – это учет соподчинения ранжирования частей.

Рассматривая структуру системы, как указывалось выше, прежде всего, выделяют управляющую (субъект управления) и управляемую (объект управления) подсистемы.

3. Принцип соотносительности, т. е. принцип соответствия друг другу управляющей и управляемой систем. Чем выше степень соответствия между объектом и субъектом управления, тем эффективнее осуществляется управление системой в целом.

4. Принцип целостности. Для любой системы главным является признак целостности, т. е. система рассматривается как единое целое, состоящее из взаимодействующих и/или взаимосвязанных частей (элементов), часто разнокачественных, несовместимых. Под целостностью понимают внутреннее единство, принципиальную несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов (эмерджентность) и невозможность установить из последних свойств целого. Закон целостности системы формулируется, как способность системы претерпевать изменения, сохраняя саму себя.

5. Принцип множественности описания системы предполагает в силу ее сложности адекватное отображение и исследование происходящих в системе процессов через совокупность (множество) различных моделей, каждая из которых характеризует определенный аспект ее функционирования. Характерной особенностью рассматриваемой системы — как социально-экономической — является то обстоятельство, что в нее наряду с вещественными, энергетическими, информационными ресурсами входят коллективы людей, которые взаимодействуют как с этими ресурсами, так и между собой.

6. Принцип развития – учет динамичности и изменчивости системы, ее способности к развитию, накапливанию информации с учетом динамики окружающей среды.

7. Принцип глобальной цели – ответственность за выбор глобальной цели и ее абсолютный приоритет.

8. Принцип функциональности – совместное рассмотрение структуры системы и функций с приоритетом функций над структурой.

9. Принцип сочетания децентрализации и централизации.

Централизация управления означает концентрацию властных полномочий на верхнем уровне руководства организации. Цель централизации — улучшение координации, предотвращение ошибок на нижних уровнях управления. Негативные стороны централизации: снижение оперативности управления; уменьшение возможностей адаптации к новым условиям работы; подавление творческой инициативы исполнителей. Централизация имеет несомненные преимущества при решении глобальных, стратегических задач, позволяет широко, масштабно распределять все виды резервов и ресурсов. Необходимо отметить, что в некоторых ситуациях, чаще всего экстремальных, принцип единоначалия совершенно незаменим. Принцип единоначалия имеет важную особенность — работник должен получать приказы только от одного непосредственного начальника.

Децентрализация управления – это передача (делегирование) прав и ответственности за ряд ключевых решений на нижние уровни управления организацией. Цель децентрализации – облегчение процессов принятия решений и инициатив на нижних уровнях управления. Негативные стороны децентрализации – обособленность частей, что часто ведёт к конфликтам, ослаблению контроля и единства в действиях. Децентрализация управления освобождает членов коллектива от постоянной опеки, эффективно стимулирует инициативу, полнее раскрывает потенциальные возможности личностей. Децентрализация эффективна, если на нижних уровнях управленческой иерархии принимают решения, не требующие согласования и утверждения руководством. Децентрализация многих управленческих функций неизбежна по территориальной разобщенности структурных подразделений предприятия (филиалы, управления структурных подразделений) или при необходимости специализации (НИИ, центральный склад с большим объемом погрузочно-разгрузочных работ и т. д.). Децентрализация управления имеет опасную тенденцию по втягиванию управляемого процесса в анархию и хаос. Часто опытные руководители обоснованно опасаются потерять контроля над управляемой системой, а слабые – что появится компетентный неформальный лидер, который может подменить своего начальника и подорвать его авторитет. Делегируя при децентрализации свои полномочия исполнителям, руководитель часто не может ответить на конкретные вопросы непосредственного начальства или при выступлении на общем собрании.

Проблема выбора между централизацией и децентрализацией весьма сложна. Теория управления дает четкие, однозначные рекомендации: руководитель должен взять всю организационно-распорядительную власть в свои руки и делегировать значительную часть своих полномочий опытным заместителям, специалистам своего дела. И при этом не мешать их работе мелкой опекой и постоянным контролем, если они в основном успешно выполняют свои служебные обязанности. И лишь при явной угрозе срыва запланированных работ или очевидном несоответствии исполнителя занимаемой должности руководитель обязан активно вмешаться в работу отстающего структурного подразделения, применив всю полноту власти вплоть до подмены собой исполнителя.

10. Принцип неопределенности – учет вероятностного наступления событий.

Источник

2. Структура морского транспорта.

В управлении морским транспортом с распадом СССР произошли изменения принципиального характера. Морские пароходства были упразднены, и предприятия, входившие в их состав (порты, судоверфи), стали независимыми от них. Вместо пароходств были созданы судоходные компании, являющиеся независимыми предпринимательскими структурами. В качестве таковых они практически перестали получать государственные субсидии из госбюджета.

Было также распущено Министерство морского флота, и образована служба морского флота в Министерстве транспорта РФ. Эта государственная структура сохранила стратегически важные для отрасли функции. К ним относятся: получение инвестиций и кредитов для отрасли, фрахтование иностранного тоннажа и брокерские операции за пределами России, спутниковая связь и коммуникации, безопасность судоходства, а также некоторые другие.

Важное значение для отрасли имеет проведенная классификация морских портов России. В результате этого мероприятия наиболее важные и крупные порты получили I категорию, которая означает их федеральный статус. Более мелкие порты, получившие II категорию, переведены под региональную юрисдикцию, порты III категории — это порты местного значения. Все эти преобразования привели к ликвидации старых судоходных концернов, разделению их на независимые порты и морских перевозчиков и уменьшили финансовую ответственность правительства за деятельность морского транспорта, а также положили начало приватизации портов и судоходных линий.

Деятельность морского транспорта Российской Федерации осуществляется на базе более 200 предприятий и организаций, включая 10 морских судоходных компаний. Как акционерные общества открытого типа зарегистрированы 10 морских пароходств, 21 морской порт, 11 судоремонтных заводов. Имеется 3 вуза. Ввиду важности этой отрасли для страны государство сохраняет контроль за основными объектами инфраструктуры морских портов. С этой целью начиная с 1993 г. во всех морских портах созданы специальные государственные органы управления (администрации морских портов), во владение которых переданы причалы, волноломы, подходные каналы, железнодорожные и автодорожные устройства портов. Все эти объекты — собственность государства, и ими будут пользоваться многочисленные клиенты. Эксплуатация же причалов и терминалов может осуществляться частными фирмами.

3. Пути сообщения и парк подвижного состава морского транспорта

Понятие «путь сообщения» на морском транспорте специфично — это морские линии (линейное судоходство), определенные, заранее установленные направления, используемые для проходки судов.

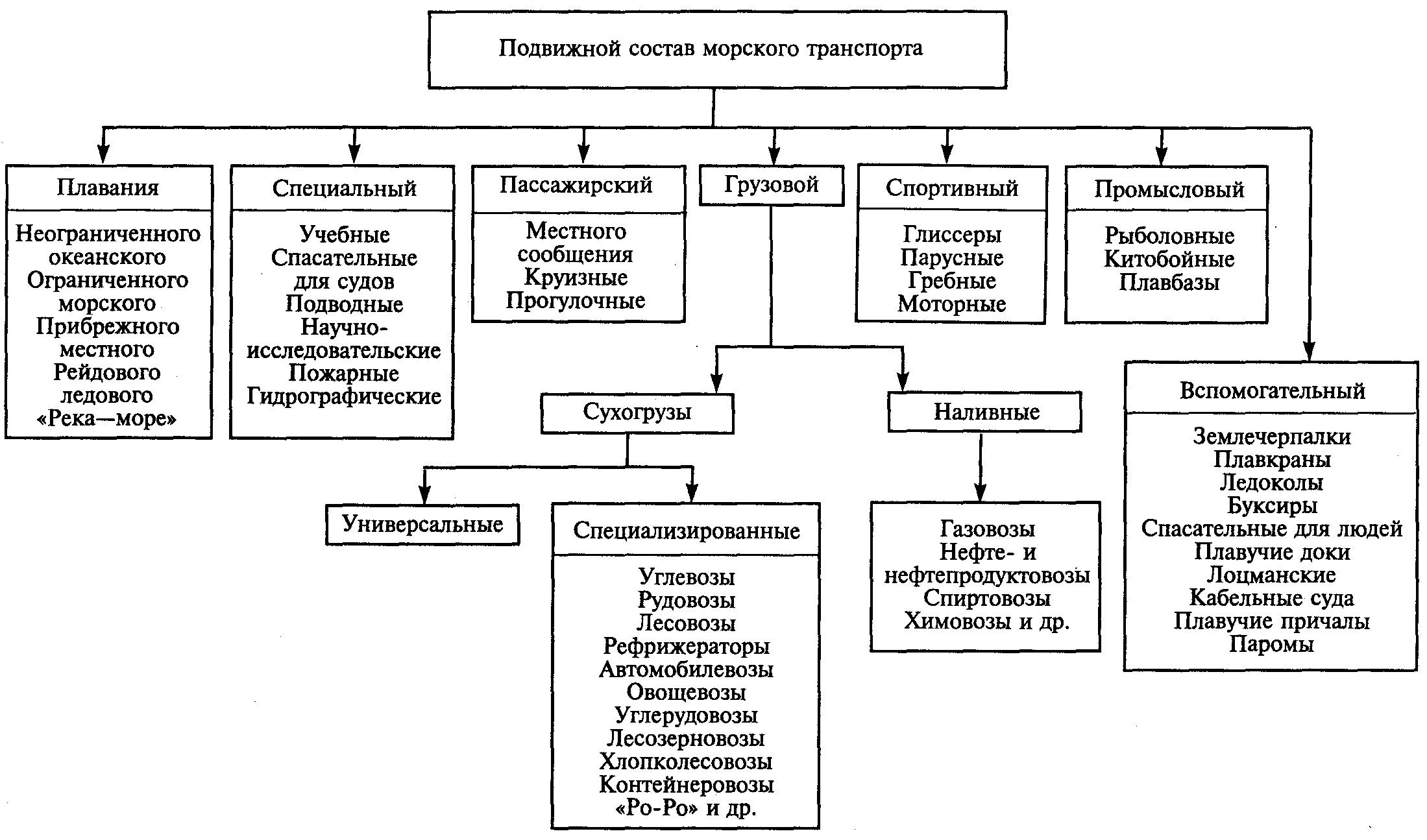

Структуру подвижного состава см. рис. 1, стр.4.

Важными характеристиками судна являются главные измерения (длина, ширина, высота борта, осадка) и вместимость — объем внутренних помещений, измеряемый регистровыми тоннами (1 регистровая тонна равна 2,83 м 3 ). Максимальная грузовместимость определяется при максимальной осадке (в морской терминологии дедвейт). Для наливных судов максимальная грузовместимость равна 564,7 тыс. т в Японии и 150 тыс. т в России. В России она ограничена из-за мелководности проливов Босфор и Дарданеллы (основные «ворота» России при загранплавании), а за рубежом — из-за глубины Панамского канала.

Сухогрузы составляют 2/3 флота и отличаются большим разнообразием конструкций и материалов, использованных для их изготовления, что связано с особенностью перевозимых грузов. Например,

- в зерновозах груз придавливается специальными крышками для предотвращения перетекания зерна на одну сторону;

- в рудовозах делают двойное дно, заполненное балластом для устранения поперечных колебаний;

- в танкерах для уменьшения коррозии корпус изготовляют из нержавеющей стали, биметалла, используют различные покрытия.

Наиболее сложны конструкции для перевозки химических грузов (30 % химикатов несовместимы друг с другом).

Пассажирские суда отличаются повышенной комфортабельностью.

По используемой силовой установке суда подразделяются на

- турбоходы,

- теплоходы,

- газотурбоходы,

- дизель-электроходы,

- парусники и

- атомоходы.

Многие морские суда построены с учетом возможности переработки грузов в процессе перевозки, что особенно важно, например, для сохранности улова рыбы, которую в пути следования консервируют, замораживают и перерабатывают в различные продукты. Перерабатываются также нефть (в бензин и масла) и другие грузы.

Р ис. 1. Классификация подвижного состава морского транспорта.

Источник