- Обзор систем биологической очистки сточных вод

- Что нужно знать

- Что это такое?

- Биологические методы очистки сточных вод: сооружения и системы

- Аэробная биологическая очистка

- Анаэробная

- Станция биологической очистки сточных вод

- Мембранный биореактор

- Биофильтры

- Биологические пруды

- Схема

- Отзывы: преимущества и недостатки

- Доочистка

- Статьи по созданию пруда

- Выбор системы фильтрации 20.04.2014 22:15

- Публикации

- Биологическая фильтрация.

- Устройство биологического фильтра для искусственного водоёма.

- Процессы, проходящие в биологическом фильтре для искусственного водоёма.

Обзор систем биологической очистки сточных вод

В связи с широким потреблением водных ресурсов человечеством и невозможностью самостоятельного и быстрого очищения стоков в природных условиях возникла необходимость в искусственном очищении. И если избавиться от неорганических компонентов стоков можно с помощью гравитации, то для удаления органических примесей потребуется биологическая очистка сточных вод. О том, что это такое, и какие виды биологической очистки бывают, сегодня и пойдет речь.

Что нужно знать

Что это такое?

Биологическая очистка стоков представляет собой очищение сточных масс за счет расщепления органических соединений колониями определенных микроорганизмов.

Все дело в том, что органические примеси, находящиеся в сточных водах, являются питательной средой для большого количества микроорганизмов, в процессе жизнедеятельности которых разрушаются сложные органические соединения до аминокислот, элементарных белков и обрывков цепочек ДНК. В итоге образовавшийся материал стимулирует усиленное размножение микроорганизмов, вызывая, таким образом, взрывообразное увеличение численности колонии.

Отмершие части колоний микроорганизмов вместе с непереработанной органикой выпадают на дно водоема или резервуара безвредным илом. Одновременно с этим происходит очистка стоков от ядовитых и сложных органических соединений.

Биологические методы очистки сточных вод: сооружения и системы

Аэробная биологическая очистка

Для реализации метода аэробной биологической очистки используются колонии микроорганизмов, которым для поддержания жизнедеятельности необходим доступ к кислороду.

Аэробный реактор (аэратотенк) представляет собой бетонную или металлическую емкость большого объема, на небольшом расстоянии от дна которого располагаются загрузки (в виде сита или «елочек») из полимерных материалов.

Внимание: Загрузки являются основой для аэробных микроорганизмов.

На дне аэробного реактора располагаются аэраторы — трубы, снабженные небольшими отверстиями. Проходящий по ним воздух насыщает канализационные стоки кислородом, создавая оптимальные условия для жизнедеятельности и увеличения колонии микроорганизмов.

Миниатюрные образцы аэротенков получили широкое распространение при создании септиков для загородных домов и дачных участков.

Анаэробная

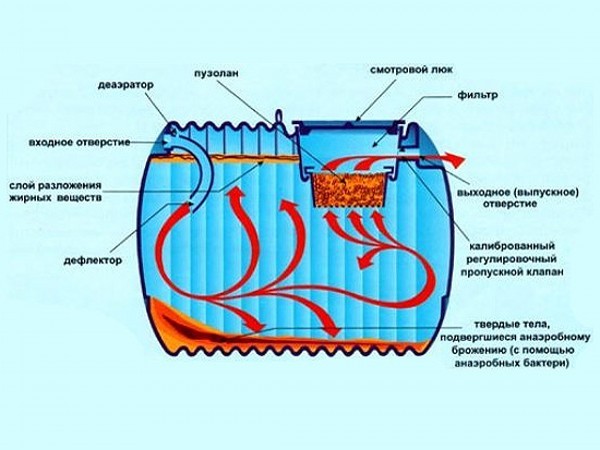

Биореакторы анаэробного типа (метатенки) представляют собой герметичные металлические или бетонные конструкции, в которых обитают колонии микроорганизмов, не нуждающиеся в кислороде.

Однако жизнедеятельность анаэробных бактерий сопровождается выбросом большого количества метана. В связи с этим метатенки можно устанавливать только на ровной, хорошо продуваемой площади, по периметру которой должны быть установлены газоанализаторы, подключенные к системе пожарной сигнализации.

Как и аэротенки, метатенки широко используются при создании локальных очистных сооружений для частного использования.

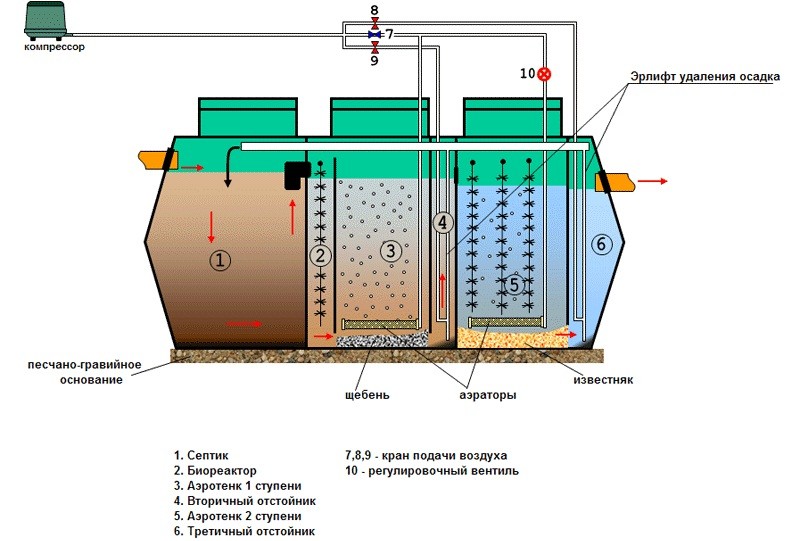

Станция биологической очистки сточных вод

В подавляющем большинстве случаев станция биологической очистки стоков представляет собой четырехкамерную конструкцию, ориентированную по поэтапное очищение канализационных вод с помощью активного ила и кислорода. При прохождении всех секций стоки очищаются на 98 процентов, вследствие чего полученная жидкость может быть повторно использована для полива или иных технических нужд.

Несмотря на внушительное количество отсеков, станция отличается компактными размерами и простотой установки. Несмотря на то, что устройство не нуждается в дальнейшей откачке стоков, регулярное техническое обслуживание все же необходимо. Иными словами, необходимо систематически промывать секции при помощи мойки высокого давления и перезапускать агрегат.

На данный момент существует множество компаний, предлагающих приобрести станции биологической очистки стоков. Важно понимать, что подбирать модель необходимо в соответствии с производственной мощностью, предполагаемыми условиями работы и собственными финансовыми возможностями.

Мембранный биореактор

Технология работы мембранного биореактора заключается в комбинировании различных мембранных и биохимических процессов.

Иными словами, мембранный биореактор сочетает в себе процессы микро- и ультрафильтрации и процесс аэробного биологического очищения сточных вод.

Мембраны выполняют роль своеобразного барьера для загрязнений с высокой селективностью, вследствие этого могут быть:

- трубчатыми;

- половолоконными;

- плоскорамными.

В зависимости от поставленных технологических задач мембранный реактор может быть использован как на этапе завершающего очищения (до стадии обеззараживания), так и для предварительного очищения перед процессом нанофильтрации и обратным осмосом при необходимости обессоливания воды.

Биофильтры

Наиболее часто биофильтры используются для обслуживания автономных канализаций дачи или частного дома.

Биофильтр представляет собой компактную емкость с загрузочным материалом внутри. При этом аэробные микроорганизмы находятся в форме активной пленки и выполняют функцию биологической очистки стоков.

Биофильтры делятся на два типа:

- изделия с капельной фильтрацией;

- устройства с двухэтапной фильтрацией.

В первом случае устройства отличаются высоким качеством очистки, однако производительность остается невысокой. В то же время для изделий с двухступенчатой фильтрацией характерно как высокое качество очистки, так и высокая производительность.

Как правило, биофильтры состоят из:

- корпуса фильтрующего устройства;

- изделия для распределения стоков по поверхности фильтра;

- дренажной системы для отвода воды;

- воздухораспределительной системы для обеспечения подачи кислорода.

Устройства с фильтром капельного типа отличаются лишь порционным поступлением стоков. При этом вентиляция и подача кислорода обеспечиваются естественным путем за счет имеющихся в конструкции открытых пространств.

Биологические пруды

В случае с биологическими прудами процессы самоочищения сточных вод осуществляются в открытых искусственных водоемах. Такой способ намного выгоднее других методов очистки. Для обеспечения поступления достаточного количества кислорода глубина искусственного водоема не должна превышать один метр.

Из-за большой площади водоема вода хорошо прогревается, что благоприятно сказывается на жизнедеятельности обитающих там микроорганизмов. Наиболее эффективно процессы очищения протекают в теплое время года, а при снижении температуры до шести градусов тепла окислительные процессы замедляются.

Важно: При минусовых температурах бактерии впадают в спячку, поэтому в холодное время года биологические пруды не используются.

Условно биологические пруды можно разделить на три категории:

- водоемы с разбавлением (сточные воды перемешиваются с речной водой);

- многоступенчатые водоемы без разбавления (стоки попадают в пруд только после предварительного отстаивания, нередко используется каскадный метод расположения водоемов);

- водоемы для доочистки стоков.

В то время как в первом случае процесс очищения занимает около 14 дней, на очистку стоков в многоступенчатых водоемах уйдет почти месяц.

Схема

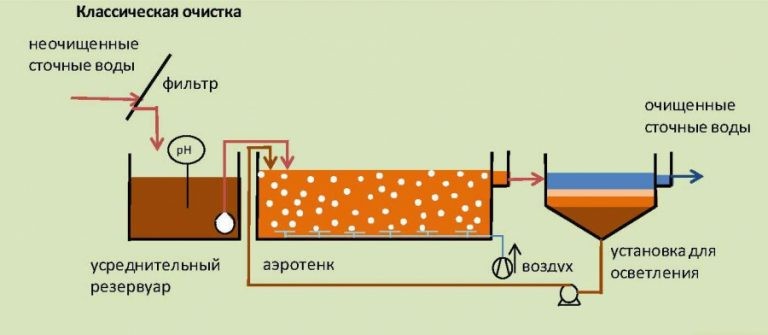

Так как биологический реактор является лишь одной из ступеней в сложной системе очищения стоков, схема биологической очистки выглядит следующим образом:

- канализационные воды поступают в первичную камеру (отстойник), где наиболее крупные включения выпадают в осадок;

- затем частично осветленные стоки переливаются во вторую камеру, где насыщаются кислородом и подвергаются расщеплению крупных органических включений колониями микроорганизмов;

- насыщенные кислородом сточные воды попадают в камеру биореактора, где происходит процесс разложения органической составляющей; последняя камеры служит для завершающей гравитационной очистки.

Внимание: Как правило, на дне имеется известковая засыпка, эффективно соединяющая химически активные элементы. При этом на выходе из сооружения может располагаться дополнительный биологический фильтра, увеличивающий степень очищения до 99 процентов.

Отзывы: преимущества и недостатки

Как показывает практика, основными преимуществами биологической очистки стоков являются:

- невысокая стоимость (стоимость очистки одной единицы стоков существенно ниже очищения стоков механическим или химическим методом);

- надежность;

- отсутствие необходимости в регулярном закупе расходных материалов (теоретически микроорганизмы не нуждаются в замене, так как являются самовоспроизводимыми живыми существами, но на практике заменять колонии надо, но не чаще одного раза в пять-шесть лет);

- экологичность;

- высокая степень очищения сточных вод (до 99 процентов).

Доочистка

После биологического очищения сточные воды могут быть направлены сразу в грунт или повторно использованы для полива растений. В некоторых случаях допускается выпуск очищенных стоков в водоемы, однако в большинстве случаев содержащиеся в сточных водах, очищенных биологическим методом, остаточные органические соединения, биогенные элементы, ПАВ и бактериальные загрязнения оказывают негативное влияние на водоемы. В связи с этим производственным сточным водам требуется доочистка, предусматривающая:

- уменьшение объема взвешенных веществ;

- снижения величин ХПК, БПК и содержания ПАВ, азота и фосфора;

- обеззараживание;

- насыщение стоков кислородом при их спуске в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Выбор устройства доочистки зависит как от местных условий, так и от требований качества очищенных стоков. В каждой конкретной ситуации потребуется частичная реконструкция сооружения глубокой очистки.

Таким образом, использование метода биологического очищения сточных вод не только выгодно, но и наиболее эффективно по сравнению с рядом других способов очистки.

Источник

Статьи по созданию пруда

Выбор системы фильтрации 20.04.2014 22:15

Обязательные условия правильной работы фильтра -Забор воды для подачи на систему фильтрации производится с противоположной стороны от выброса очищенной воды, а в больших водоёмах забор производится в нескольких местах.

-Шланг должен быть нужного диаметра (выбирается исходя из длины трассы и производительности насоса) большая часть его по возможности должно проходить под водой – это значительно сокращает потери.

-Система фильтрации должна работать круглосуточно и выключается только для промывки.

-Биологическая часть фильтра промывается только прудовой водой и не высушивается, бактерии живут во влажной среде.

Очистка водоёмов очень большого размера (более 1000000 м3)

Владельцы больших водоёмов сталкиваются с тем, что добиться такой же чистоты как в небольшом водоёме практически невозможно. Вода будет цвести, как в естественны озерах, и на дне будет скапливаться ил, без движения и аэрации вода темнеет, рыба начинает болеть и т.д. Но ситуацию можно значительно улучшить

1. Необходимо установить аэратор нужной производительности, он насытит воду кислородом и создаст необходимое движение. При установки аэратора, аэрационную насадку не следует опускать на самое дно. Её устанавливают на среднюю глубину, что бы, не поднимать ил со дна (при реакции ила с кислородом высвобождается большое количество вредных соединений), и не понижать общую температуру воды в зимний период. 2. Значительно улучшает состояние воды установка скиммеров. Их размер и количество зависит от площади и конфигурации пруда, размера и качества (лиственные или хвойные) деревьев рядом с водоёмом. Поверхностный фильтр не только собирает листву и мусор, плавающую по поверхности, но и охлаждает верхний слой воды, тем самым уменьшая количество водорослей. Обратите внимание на характеристики скиммера на какую площадь он рассчитан, какой производительности насос рекомендуется, если скиммер рассчитан на небольшую площадь пруда, он не даст никакого эффекта в большом водоёме и это будут зря потраченные деньги, поэтому необходимо выбрать скиммер нужного размера. Выбрать фильтр

Источник

Публикации

Биологическая фильтрация.

Под биологической фильтрацией понимается бактериальное превращение органических азотистых соединений в нитраты.

Стадии этого процесса известны под общим названием «азотный цикл». Хотя азотный цикл начинается с превращения азотсодержащих органических соединенинй в аммиак, желательно, чтобы первая стадия уже закочилась, прежде чем материал поступит на биологический фильтр. Основным назначением биологического фильтра является превращение аммиака в нитриты, а нитритов в нитраты. Эти реакции имеют большое значение, когда искусственный водоём заселен рыбой, поскольку аммиак — высокотоксичный продукт обмена, непосредственно выделяемый многими водными организмами, и побочный продукт жизнедеятельности многих бактерий. Нитриты несколько менее токсичны, чем аммиак в форме NH3, хотя для некоторых видов и они токсичны в концентрациях менее 2.5 мг/л. Нитраты для большинства водных организмов считаются относительно нетоксичными.

Устройство биологического фильтра для искусственного водоёма.

Биологический фильтр обычно представляет собой пористый твердый слой, в котором содержатся нитрифицирующие бактерии. Бактерии извлекают необходимые им питательные вещества и кислород из воды, протекающей через фильтрующий слой. Простой биологический фильтр представляет собой ящик, наполненный гравием. Вода поступает сверху, протекает через фильтующий слой и вытекает через дренажные трубы на дне ящика.

Рис. 1. Простой нисходящий биологический фильтр.

Существует несколько типов биологических фильтров:

- Погружные фильтры (типа фильтра, показанного на рис. 1) — это фильтры, у которых фильтрующий слой полностью погружен в воду. Погружные фильтры подразделяются на нисходящие и восходящие в зависимости от направления тока воды. В нисходящем фильтре вода поступает сверху и вытекает снизу, а в восходящем фильтре поток воды направлен снизу вверх. Иногда применяют также погружные фильтры с горизонтальным током воды.

- Капельные фильтры — это биологические фильтры, в которых уровень воды поддерживается ниже дна фильтра. Вода поступает сверху и образует водяную пленку на поверхности твердой фазы, но не заполняет пор между частицами фильтрующего слоя. Это обеспечивает нисходящий поток воды и естественную аэрацию в результате прохождения воздуха через фильтр.

Наиболее эффективными являются восходящие погружные и капельные фильтры. В капельных фильтрах поступление кислорода обеспечивается естественной конвекцией воздуха, и фильтры засоряются твердыми веществами. Однако продолжительность удерживания можно регулировать только путем увеличения толщины фильтрующего слоя. Восходящие затопленные фильтры меньше других погружных фильтров засоряются твердыми веществами. Они позволяют также регулировать продолжительность удерживания в широком диапазоне путем изменения скорости протекания воды.

Процессы, проходящие в биологическом фильтре для искусственного водоёма.

Нитрификация является двухэтапным процессом превращения аммония (NH + 4) в нитриты (NО — 2), а нитритов в нитраты (NO — 3). Первый этап этого процесса (превращение аммония в нитриты) осуществляется автотрофными бактериями рода Nitrosomonas, которые в присутствии кислорода способны окислять аммоний до нитритов, используя в качестве источника энергии приблизительно 270 кДж/моль.

На втором этапе процесса нитрификации при окислении нитритов до нитратов выделяется примерно 73 кДж/моль. Эта реакция осуществляется бактериями рода Nitrobacter, которые используют выделяющуюся энергию на процессы обмена веществ.

Реакции превращения аммония в нитрит, а нитрита в нитрат требуют значительного количества кислорода. Стехиометрическая потребность в кислороде для превращения аммония в нитрит составляет 3,43 кг кислорода на 1 кг окисленного аммония. Превращение нитрита в нитрат требует 1,14 кг кислорода на 1 кг окисленного нитрита. Таким образом, превращение 1 кг аммония в нитрат требует 4,57 кг кислорода. Поскольку для работы биологического фильтра необходимо, по крайней мере, стехиометрическое количество кислорода, то поступление кислорода может стать фактором, ограничивающим нитрификационные процессы, протекающие в биофильтре.

Химические процессы превращения аммоний-нитрит-нитрат, используются бактериями Nifrosomonas и Nitrobacter для получения энергии. Бактерии утилизируют эту энергию, углекислый газ и кислород для продуцирования органических соединений, необходимых для роста клеток и обмена веществ. Объем массы клеток, образуемой растущими бактериями, имеет большое значение для биологических фильтров, поскольку отмирающие бактерии образуют взвешенные в воде частицы, которые закупоривают фильтр, что приводит к образованию в нем анаэробных участков, большим потерям напора протекающей через фильтр воды и другим нежелательным последствиям.

При окислении 1 кг аммония до нитрата образуется 147 г клеток Nitrosomonas и 20 г клеток Nitrobacter. К счастью, по сравнению с гетеротрофными бактериями нитрифицирующие бактерии продуцируют небольшую массу клеток на массу окисленного субстрата, и благодаря этому фильтры не так засоряются, если количество органических веществ, поступающих на нитрификационный фильтр, сведено к минимуму. Для реакции синтеза клеток автотрофных организмов участвует углекислый газ (С02). Углекислота частично обеспечивает потребность в кислороде, являясь также источником углерода.

Бактерия Nitrosomonas потребляет 3,02 кг кислорода на каждый килограмм аммония, окисленный до нитрита, a Nitrobacter—1,02 кг кислорода на килограмм нитрита, окисленный до нитрата. Таким образом, общее потребление кислорода составляет 4,04 кг на килограмм амоония, окисленный до нитрата. Однако, поскольку это отношение зависит от возраста культуры, количество кислорода, необходимое для полного окисления 1 кг аммония до нитрата, составляет от 4 до 4,6 кг.

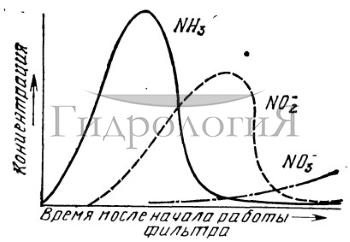

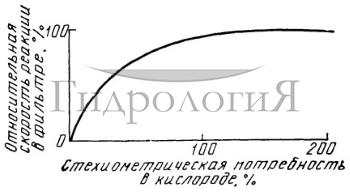

Рис. 2. Нитрификационные кривые.

На рис. 2 показана зависимость между содержанием аммиака, нитритов и нитратов на начальном этапе работы биологического фильтра. В начале работы популяция нитрифицирующих бактерий либо малочисленна, либо отсутствует вовсе, поэтому посадка рыбы в систему приведет к быстрому увеличению концентрации аммиака в воде. Этот момент является критическим, так как даже низкие концентрации аммиака могут оказаться губительными для культивируемых организмов. Снижение концентрации аммиака обычно сигнализирует о появлении жизнестойкой популяции Nitrosomonas, превращающей аммиак в нитриты. Однако такое предположение может привести к опасной самоуспокоенности. Обычно в биологическом фильтре присутствуют как гетеротрофные, так и автотрофные (нитрифицирующие) бактерии. Гетеротрофные бактерии характеризуются более ускоренным временем генерации (т. е. временем роста, размножения и продуцирования многочисленной популяции), чем автотрофные бактерии, — поэтому гетеротрофные бактерии, которые используют источник: простого органического углерода, но нуждаются в неорганическом азоте для обмена веществ, первоначально становятся доминирующими в фильтре и утилизируют продуцируемый в системе аммиак. Снижение содержания органического углерода подавляет рост гетеротрофных бактерий. Следовательно, первоначальное снижение концентрации аммиака может указывать не на нитрификацию, а на присутствие многочисленной популяции гетеротрофных бактерий. К счастью, это не часто наблюдается в аквакультуре.

Увеличение популяции Nitrosomonas приводит к возрастанию концентрации нитритов, которая достигает максимума, а затем начинает снижаться по мере роста популяции Nitrobacter, превращающей нитриты в нитраты. Увеличение концентрации нитритов также представляет опасность, так как они токсичны для рыб и многих других водных организмов. Систематический контроль за концентрацией нитритов и аммиака позволяет убедиться в том, что идет процесс нитрификации.

В любой водной системе аммиак присутствует в форме NH + 4 и NH3, поскольку между этими двумя формами в воде существует равновесие. Неионная форма аммиака (NH3) токсична для большинства водных организмов в концентрациях 1 мг/л и ниже. Особенно чувствительны к NH3 лососи, на которых неблагоприятное воздействие оказывает длительное пребывание в воде с концентрацией NH3 0,006 мг/л. Равновесие между формами NH3 и NH + 4 зависит от pH (рис. 3).

Рис. 3. Влияние pH и температуры на распределение аммиака и ионов аммония в воде

При pH менее 7 концентрация NH3 невелика и риск токсичности снижается. При более высоких значениях pH токсичность NH3 возрастает. Следует отметить, что в системах с соленой морской водой pH обычно составляет от 7,5 до 8,3, а в пресноводных — от 6,5 до 7,8.

В результате нитрификаций и синтеза бактерий образуются ионы водорода, поэтому во время нитрификации pH, как правило, снижается. В водных растворах ионы водорода нейтрализуются ионами бикарбоната (C02) в воде (при pH менее 8,5).

Конечным результатом этого процесса является снижение концентрации бикарбоната и увеличение содержания углекислоты, а оба эти условия способствуют снижению pH. На нейтрализацию ионов водорода, образующихся при окислении 1 кг аммония, идет примерно 7,13 кг бикарбоната в виде СаСОз. Расчеты с учетом равновесия угольной кислоты в пресной воде показывают, что если вся углекислота, образующаяся во время нейтрализации, остается в растворе, а pH должен быть выше 6,0, то количество аммония (в мг) на литр, которое может быть окислено, равно примерно 0,1 щелочности, выраженной в СаС03. Однако в большинстве замкнутых систем происходит частичное удаление углекислоты (например, в процессе аэрации), и обычно наблюдается некоторое снижение pH, поэтому правило «0,1 щелочности» дает консервативную оценку. Тем не менее для поддержания pH на необходимом уровне в воду с низкой щелочностью обычно необходимо добавлять карбонат или бикарбонат. Это часто осуществляется путем использования в качестве фильтрующего слоя карбонатных пород.

pH системы оказывает также непосредственное влияние на нитрифицирующие бактерии. По вопросу о влиянии pH на скорость окисления нитрифицирующими бактериями существуют различные мнения. В одних опытах наблюдали, что скорость окисления аммония неадаптированными культурами является постоянной только при pH 6,8—8. При pH ниже 6,8 скорость окисления аммония быстро уменьшается с понижением pH. Для pH выше 8 опыты не проводились. В других опытах наблюдали для Nitrosomonas europaea постоянную скорость окисления в диапазоне pH от 7,5 до 9, а для бактерий Nitrosomonas, только в диапазоне от 8,5 до 8,8. Все данные, за исключением последних, свидетельствуют о том, что, по-видимому, наибольшую и относительно постоянную скорость окисления бактерии Nitrosomonas имеют при pH от 7 до 9. Однако с течением времени фильтры могут акклимироваться к более низким значениям pH. Эксперементы показали, что через 10 дней после снижения pH до 6 бактериальная скорость окисления аммония до нитрита была равна скорости, наблюдавшейся в оптимальных пределах pH. Однако снижение pH до 5,5 создало условия, к которым нитрифицирующие бактерии не смогли адаптироваться даже с течением времени.

По вопросу о толерантности Nitrobacter, превращающих нитриты в нитраты, к колебаниям pH имеются следующие сведения: Nitrobacter осуществляют окисление с наибольшей скоростью только при pH от 8,4 до 9,2. Данные по очистке бытовых стоков показывают, что оптимальные скорости окисления наблюдались в области pH от 8,4 до 8,6. Опыт работы с нитрифицирующими фильтрами в рыбоводстве свидетельствует о том, что скорость превращения нитрита в нитрат достаточно высока для поддержания приемлемо низких концентраций нитрита при pH 6,5—8,5.

Температура также влияет на «скорость нитрификации в биологических фильтрах. С понижением температуры скорость реакции уменьшается.

При условии обеспечения стехиометрических потребностей в кислороде скорость нитрификации не зависит от концентрации кислорода. Однако при концентрациях кислорода ниже стехиометрических потребностей скорость реакции быстро уменьшается (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость интенсивности нитрификации от стехиометрической потребности в кислороде.

По материалам: Уитон Ф. Техническое обеспечение аквакультуры.

Источник