Система аэрации для бассейна

Инструкции →

Новости →

Аэрация, или зачем воде нужен кислород

Аэрация воды — процесс насыщения воды воздухом.

Стоячая вода является благоприятной средой для развития гнилостных процессов и появления водорослей(слизи) на стенках и дне бассейна. Вредоносные бактерии, находящиеся в воде, являются угрозой для здоровья человека. Достаточно простым решением могла бы быть установка фильтр-насоса. Однако, не все столь однозначно. Ведь биологические процессы невозможно остановить на сто процентов, одной лишь циркуляцией воды. Иначе наши реки выглядели бы, как траншеи наполненные водой. Но реки, в отличии от бассейна, имеют свою экосистему для поддержания баланса и очистки воды при помощи водорослей. Поскольку речь о бассейне, бактерии там ни к чему, а значит следующий этап это использование химических средств, для обеззараживания воды и борьбы с водорослями. Справившись с биологическими процессами, самое время вспомнить о химических реакциях в воде, которые в большей или меньшей степени происходят в зависимости от состава воды. Вода содержит в себе железо и марганец, которые являются прямыми виновниками изменения цвета воды в рыжий оттенок.

Давайте вспомним школьный урок химии: железо бывает двух-и трехвалентное. Причём, соединения двухвалентного железа хорошо растворимы в воде, а трехвалентного — нет. Без доступа кислорода, железо в воде находится в двухвалентном состоянии. Как только появляется приток кислорода, железо начинает окисляться и переходит в трехвалентную форму. А значит, начинает осаждаться. Абсолютно аналогично происходит и с марганцем (марганец вообще очень похож на железо). Для чего это нам при очистке воды — спросите вы.

А вот для чего: после перехода железа из жидкой формы в твердые частицы, они задерживаются фильтр-насосом и больше не попадают в бассейн. Более крупные частицы оседают на дно бассейна, затем удаляются пылесосом, тем самым вода остается кристально чистой, смягчается и не образует отложений на стенках бассейна.

И помните, нет такого волшебного средства которое сможет обеспечить кристально чистую воду в бассейне на весь период его эксплуатации. Только комплексный подход: своевременное использование химии; регулярная (ежедневная) циркуляция воды, с ее же очисткой от мелкого плавающего мусора; чистка дна и боковых стенок бассейна, при помощи механических средств. Всё это позволит вам чувствовать себя счастливым обладателем бассейна.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

аэрационный бассейн

Аэрационный биологический бассейн (аэротенк) состоит из двух параллельно работающих отделений, в которых вода проходит последовательно первую и вторую ступени очистки. Каждое отделение имеет пять галерей, в двух первых из них (первая ступень очистки воды) происходит окисление фенолов, в трех последующих (вторая ступень очистки воды) — окисление роданидов и цианидов. При необходимости более глубокой очистки на второй ступени вода может из конца второй галереи перекачиваться снова в начало первой галереи с помощью эрлифта 14. При аэрационном бассейне имеется запасная емкость и питомник культур микроорганизмов 15.[ . ]

Аэрационный бассейн запроектирован, исходя из указанной биохимической потребности сточной воды в кислороде для полного окисления фенолов — БПКго == = 2 г/л, или 2 кг/м9.[ . ]

В аэрационном бассейне по дну укладывают 2967 пористых, плит (фильтросов) размером 0,3X0,3X0,04 м.[ . ]

В конце аэрационного бассейна поток воды встречает отражатель пены, направляющий ее и часть обесфеноленной сточной воды (в количестве, равном притоку воды в бассейн) в отстойную часть бассейна.[ . ]

В таких бассейнах — глубиной до 5 л и больше — необходимая турбулентность достигается спиральным движением воды и поднимающимися пузырьками воздуха. Аэрационный бассейн имеет закругленное сечение и часто строится в виде двойного бассейна.[ . ]

Воздух в аэрационный бассейн подается воздуходувками 23, установленными в общем здании с насосами. В пристройке к зданию размещены также склад суперфосфата 24 и баки 25 для приготовления раствора.[ . ]

Принимаем аэрационный бассейн из двух отделений объемом каждое по 800 м3 и состоящих из пяти коридоров, каждый длиной I = 40 м, шириной Ь = 2 м, глубиной воды Нх = 2 м.[ . ]

Созревание аэрационного бассейна и наладка работы обесфено-ливающей установки биохимическим методом длятся три-пять дней и дольше. Исследования работы действующих установок показали, что фенолразрушающие бактерии не патогенные (не болезнетворные).[ . ]

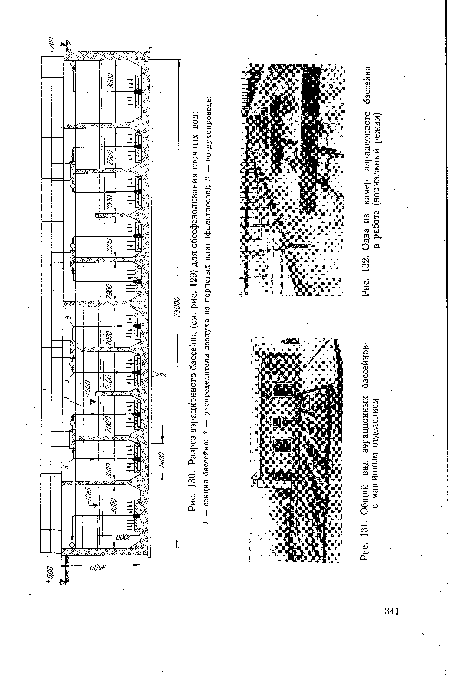

| Общий вид аэрационных бассейнов с машинным отделением |  |

| Одна из камер аэрационного бассейна В работе (нормальный режим) |  |

Определение размеров аэрационного бассейна производится так же, как и у аэротенков. Если нет соответствующих данных, можно производить приближенные расчеты на основании данных БПК5, установленных А. Шульц-Форстером и Г. Гадом (A. Schul-tze-Forster и G. Gad) для одно- и многоатомных фенолов и других органических веществ сточных вод.[ . ]

А—первичный отстойник; Б—аэрационный бассейн; В — вторичный отстойник; Г — насос для рециркуляции ила; Д — циркулирующий ил; Е — избыточный ил; Ж — камера гниения.[ . ]

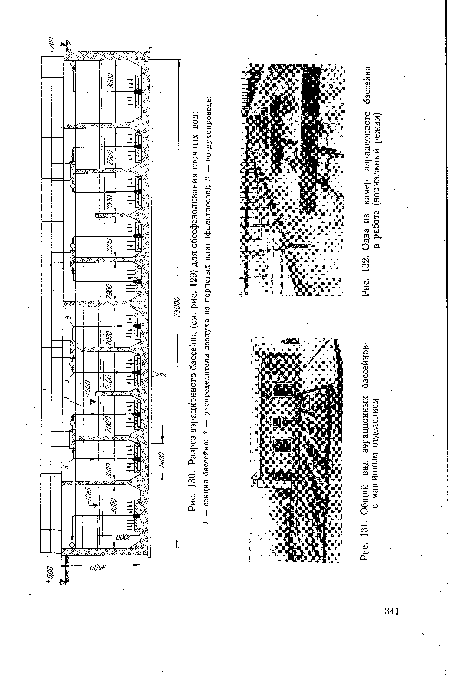

На рис. 131 показан общий вид аэрационного бассейна и машинного отделения установки для биохимического обесфеноливания сточных вод одного коксохимического завода. На рис. 132 представлена одна из камер этого бассейна в работе.[ . ]

Сущность этого способа. очистки воды заключается в том, что сточная вода после выделения из нее нефти в нефтеловушках продувается воздухом, подаваемым турбовоздуходувками.[ . ]

Аэротенки I ступени работают как аэрационный бассейн, предназначенный для окисления сернистых соединений кислородом воздуха. В них поступают только производственные сточные воды. Смешение с бытовыми водами производится перед аэро-тенками II ступени. Однако, несмотря на то что аэротенк I ступени работает как аэрационный бассейн без возврата активного ила, в нем все же происходит биохимическая очистка. Благодаря длительности аэрации на выходе из аэротенка доза активного ила составляет 30—50 мг/л. При этом в активном иле имеется большое количество простейших.[ . ]

Для осветления сточных вод после аэрационного бассейна принимаем вертикальный круглый отстойник с пребыванием в нем воды 1 ч, объем его У0 = V? — 65 м3, слой воды Н = 2,5 м, диаметр 6 ж, глубина конического днища 2,25 м.[ . ]

Для подачи воздуха в аэра-ционный бассейн имеется компрессорная станция 19. Аэрационные бассейны и компрессорная станция показаны пунктиром как сооружения, осуществляемые во вторую очередь строительства.[ . ]

Биохимическая очистка осуществляется в аэрационном бассейне. Образовавшаяся взвесь из отмирающих микроорганизмов и других примесей коагулируется1 и проходит в камеру хлопьеобразования и вторичный отстойник; осадок из вторичного отстойника подсушивается на дренажной площадке и удаляется на свалку. Очищенная во вторичных отстойниках вода используется на пополнение системы тушения кокса.[ . ]

Вместе с циркуляционным илом возвращается в аэрационный бассейн значительное количество очищенной воды, в результате чего происходит 3—4-кратное разбавление исходной сточной воды. Автором отмечается надежность работы и небольшой расход электроэнергии. Даже при другом способе продувки воздухом этот метод многократно оправдал себя.[ . ]

Схема установки для выделения сероводорода из сточных вод в аэрационных бассейнах другим способом показана на фиг. 89. Сточная вода, содержащая сероводород, поступает в аэрационный резервуар (аэротенк) 1, где продувается воздухом, а затем направляется на дальнейшую очистку. Сжатый воздух подается (в количестве 0,2 м3 /мин на 1 м2 площади бассейна) компрессорной установкой через уложенные на дис пористые пластины (фильтросы), занимающие 60—70″о площади дна. Выделившийся при продувке сточной воды сероводород в смеси с воздухом направляется через влагоотделитель 2 в адсорберы 3, где сероводород поглощается активированным углем. Воздух, очищенный от сероводорода, выпускается нз адсорберов в атмосферу.[ . ]

Биологическая аэрация осуществляется, так же как и в аэро-тенках, в аэрационных бассейнах. Однако здесь сточная вода должна подвергнуться рециркуляции, для того чтобы обеспечить достаточную затравку поступающей сточной воды.[ . ]

Один-два раза в год проверяют состояние фильтросов при опорожнении одной секции аэрационного бассейна. Для этого поднимают на ребро всю кассету, состоящую из нескольких плит. Плиты промывают водой, неисправные плиты заменяют при опорожненном бассейне.[ . ]

В процессе эксплуатации временами приходится вести борьбу с пеной, образующейся в аэрационном бассейне в чрезмерно больших количествах (рис. 168). Интенсивность образования пены снижают, регулируя подачу в воду воздуха. Пена в нормально работающем бассейне не должна выходить за пределы бортов стенок сооружения.[ . ]

Раствор суперфосфата из расчета 200 г/м3 очищаемой воды подается в нее перед поступлением в аэрационные бассейны для питания фосфором микроорганизмов.[ . ]

Проблемы, связанные с появлением запахов и низкой эффективностью очистки, возникают в тех случаях, когда аэрационные лагуны неправильно рассчитаны или неправильно эксплуатируются. Тщательное перемешивание и наличие достаточного количества растворенного кислорода обеспечивают отсутствие запахов. Если аэрационное оборудование не отвечает должным требованиям, отложение примесей и недостаточная концентрация кислорода могут привести к анаэробному распаду и появлению дурных запахов. Необходимы предварительная обработка и контроль производственных стоков, так как поступление больших количеств подверженных биораспаду или токсич; эков может привести к нарушению процесса. Инфильтрация дождевой воды в канализационную сеть может оказать вредное влияние на аэра-ционную лагуну, уменьшая период аэрации и вымывая микробиальные скопления из бассейна. Там, где возникает инфильтрация, целесообразно отвести часть дождевого стока в обход аэрационной лагуны к факультативным прудам вторичной очистки, устранив таким образом нежелательную гидравлическую нагрузку на аэрационные бассейны. Зимой аэраторы следует должным образом отрегулировать и установить заграждения от ветра, чтобы уменьшить охлаждение воды в лагуне.[ . ]

Нагрузка по органическим загрязнениям на биологические очистные сооружения выражается в кг БПКб- Нагрузка на аэрационный бассейн обычно выражается в БПК на 1 м3 объема в сут. Нагрузка на биофильтр выражена в тех же единицах, с той разницей, что под объемом имеется в виду объем загрузки фильтра, а не жидкости. Период аэрации при обработке сточных вод с активным илом равен объему аэрационного бассейна, деленному на расход поступающей сточной воды. При расчете биофильтров фигурирует такой параметр, как гидравлическая нагрузка, которая представляет собой расход сточной воды, приходящийся на единицу площади поверхности, например, м3/(м2-сут).[ . ]

Реагентное хозяйство располагают в одном здании. В нем приготовляют раствор суперфосфата для подкормки микроорганизмов в аэрационном бассейне и раствор коагулянта — сернокислого алюминия для коагуляции взвешенного в воде ила.[ . ]

Очистка сточных вод в аэротенках представляет собой чрезвычайно интенсифицированный процесс самоочистки. Сточная вода, протекая аэрационный бассейн, подвергается такой сильной продувке воздухом, что создаются чрезвычайно благоприятные условия для развития огромного количества аэробных бактерий и простейших организмов. При этом образуются хлопья активного ила из основной слизистой массы. Эти хлопья адсорбируют растворенные и коллоидные вещества сточной воды таким же образом, как и биологические пленки биофильтров. Содержащиеся в хлопьях микроорганизмы разлагают эти вещества с образованием газов, растворенных минеральных соединений и органического ила. Существенно то, что хлопьевидный ил сохраняется во взвешенном состоянии, чего не удается достигнуть ни механическим путем, ни продуванием воздуха, а часто и при комбинации обоих методов. Одновременно сточная вода благодаря вихревым движениям и продувке воздуха быстро поглощает кислород. Кислородное поступление» и количество активного ила в бассейне определяют производительность установки. Важно, чтобы введенный кислород действовал на большой поверхности и в хлопьях, чему способствуют турбулентность многочисленных потоков и разбивание хлопьев. Для самой воды, находящейся в бассейне, достаточно небольшого содержания кислорода (1,0—4,0 лг/л). Хлопьевидный ил отделяется от очищенной сточной воды в отстойнике, включенном за аэротенком. Однако часть хлопьевидного ила, в зависимости от производительности установки, от 30 до 100% общего поступления сточных вод отводится обратно в аэротенк в виде водного циркулирующего ила; при этом иногда он подвергается предварительной аэрации. Остаток, представляющий собой избыточный ил, обычно отводится в первичный отстойник для улучшения отстаивания. Общий вид установки показан на рис. 43.[ . ]

Очищенная от фенолов, роданидов и цианидов вода, содержащая механические примеси, включая и отработавшие микроорганизмы (биомассу), собирается от аэрационных бассейнов в коллектор Г, которым отводится во вторичные отстойники 16. Отсюда осветленная вода поступает в сборник 17, а из него насосами 18 перекачивается в цикл оборотного водоснабжения или при сухом тушении кокса на сооружения очистки бытовых сточных вод города.[ . ]

Под действием кислорода воздуха в присутствии катализатора (железной стружки) большая часть сероводорода окисляется до элементарной серы, а остальная часть уносится из аэрационного бассейна с продувочным воздухом. Во избежание попадания сероводорода в атмосферный воздух следует применять двухступенчатую аэрационную установку с насадкой из железной стружки, обеспечивающую практически полное окисление сероводорода.[ . ]

Очистку сточных вод от сероводорода окислением кислородом воздуха при атмосферном давлении в присутствии катализатора (железная стружка, графитовые материалы и др.) проводят в аэрационном бассейне, куда подают сжатый воздух. Большая часть сероводорода при этом окисляется до элементной серы, а другая часть отдувается воздухом. Вода очищается от серы, а воздух с сероводородом поступает на очистку в адсорбер с активным углем. После насыщения уголь регенерируют сульфатом аммония. При окислении продолжительностью 60-90 мин и расходе воздуха 10-12 м3/м3 степень очистки воды достигает 95-97 %.[ . ]

На коксохимических заводах СССР наиболее распространены одноступенчатые биохимические установки очистки фенольных сточных вод. Они отличаются от описанной выше (см. рис. 129) только тем, что аэрационный бассейн (аэротенк) имеет одну ступень протока очищаемой воды и заселен только фенолразрушающими бактериями. Опыт эксплуатации таких установок показал, что содержание фенолов в сточных водах на них снижается с 1000 до 1—5 мг/л; другие же загрязнения в этих водах (роданиды, цианиды, аммиак) окисляются неполностью. Кроме того, в процессе обесфеноливания вода приобретает светло-коричневую окраску.[ . ]

Знание основных закономерностей переноса кислорода и его поглощения, приведенных на рис. 11.27, оказывается полезным для понимания эксплуатационных проблем, обычно возникающих при реализации аэрационных процессов. Может возникнуть некоторый дефицит растворенного кислорода в аэрационном бассейне, если скорость биологического потребления кислорода превышает производительную способность оборудования. Например, перегрузка по органическим загрязнениям аэрационной системы длительного аэрирования, оснащенной крупнопузырчатыми диффузорами, установленными на небольшой глубине, может привести к тому, что концентрация растворенного кислорода станет ниже 0,5 мг/л, хотя содержимое аэротенка будет интенсивно перемешиваться воздушными пузырьками, выходящими из диффузора. На практике, однако, аэротенки чаще работают неэкономично в результате чрезмерной аэрации, приводящей к повышению концентрации растворенного кислорода сверх того значения, которое необходимо для смешанной жидкости. Так как при низких содержаниях растворенного кислорода биологическая активность систем столь же высока, как и при больших его концентрациях, а скорость перехода кислорода из воздуха в раствор увеличивается с уменьшением концентрации кислорода, целесообразно эксплуатировать установки при концентрациях растворенного кислорода, по возможности близких к критическим. Может оказаться целесообразным включать воздушные компрессоры на пониженную мощность или даже выключать один из них на выходные дни, что позволит экономить электроэнергию без какого-либо ущерба для биологического процесса. Наилучшим способом определения подходящего режима работы является измерение содержания растворенного кислорода в различное время, особенно в периоды максимальной нагрузки, а затем проведение соответствующего корректирования подачи воздуха.[ . ]

Дренажная площадка для обезвоживания и подсушивания осадка из вторичных отстойников представляет собой сеть дырчатых труб, засыпанных гравием и песком; по границам карт — бетонные или кирпичные стенки. Исследования осадка из аэрационного бассейна и вторичного отстойника покаЭали, что он состоит в основном из смол, масел и частично биомассы фенолизирующих микроорганизмов и не может служить активным илом, интенсифицирующим процессы очистки фенольных сточных вод.[ . ]

Рабочие характеристики одной американской установки приведены согласно данным Тейера (Thayer) [23] в табл. 29. Новые установки работают со значительно сокращенным временем аэрации, так что площадь, занимаемая под аэрационным бассейном, не больше, скорее меньше биологического фильтра [13].[ . ]

Технологическая схема полной биологической очистки без предварительного отстаивания (рис. 11.2,а) часто используется для очистки небольших расходов сточных вод, поступающих, например, от небольших городов, отдельных вилл, поселков, где расположены воинские части. Размеры аэрационных бассейнов могут изменяться в весьма существенных пределах от малогабаритных аэротенков из металла заводского изготовления с пневматической аэрацией до крупных железобетонных резервуаров с механической аэрацией (таких, как окислительные каналы). Исключение станции первичного отстаивания резко изменяет характер получаемого осадка. Вместо септического осадка с относительно высоким содержанием сухого вещества получают аэробный ил значительно большего объема с содержанием сухого вещества от 0,5 до 2%. Поэтому система обработки осадков по схеме, представленной на рис. 11.2,а, часто включает аэробные минерализаторы с последующей вывозкой стабилизированного ила вагон-тенками. Стабилизированный ил закапывают в землю или распределяют по поверхности сельскохозяйственных угодий. На более крупных установках объем осадков можно уменьшить посредством гравитационного уплотнения в резервуарах с днищами в форме бункеров или путем механического флотационного уплотнения.[ . ]

В практике эксплуатации установок биохимического обесфеноли-вания сточных вод наблюдается некоторая изменчивость (перерождение) бактерий по сравнению с видами, отобранными в лабораторных условиях. Это объясняется тем, что бактерии, попав из природной среды, где они жили, в искусственную питательную среду, создаваемую в аэрационном бассейне, встречаются с непривычными условиями. В процессе приспособления к этим новым условиям у бактерий перестраивается процесс обмена, что и вызывает их частичное перерождение, при этом их деятельность в отношении разрушения фенолов ослабевает. Вдпрос о том, насколько бактерии утрачивают способность разрушать фенолы, еще мало изучен. Но если судить по остаточному фенолу, то его содержание в очищенной воде с течением времени несколько повышается (от 1—5 до 20 мг/л). Здесь сказывается, по-видимому, неравномерность поступления сточных вод и особенно их состава, что действует на бактерии отрицательно, а иногда даже губительно. Поэтому исследователи и эксплуатационники должны найти пути борьбы с изменчивостью ценных культур бактерий и сохранения их способности активно расщеплять фенолы на безвредные составные части. В настоящее время при ослаблении деятельности бактерий их заменяют вновь выращенными путем слива объема воды из бассейна с постепенным заполнением бассейна сначала технической, а затем и сточной водой. Вместе с водой в бассейн вводят свежие бактерии, выращенные в питомнике.[ . ]

Биохимические процессы, осуществляемые микроорганизмами активного ила при повсеместно используемой биологической очистке производственных сточных вод, не всегда можно применять для очистки воды от пестицидов, поскольку получаемые при этом результаты не однозначны.[ . ]

Источник