Церебральная гипоперфузия и когнитивные нарушения

Обсуждается проблема взаимозависимости функций головного мозга и мозгового кровотока. Рассматриваются причины, механизмы развития и последствия церебральной гипоперфузии, в т. ч. развитие когнитивных нарушений у пациентов со сниженным мозговым кровотоком, а также возможности коррекции сниженного кровотока.

Связь церебральныхфункций и кровотока

Мозговой кровоток (МК; перфузиямозгового вещества) тесно связан схарактером выполняемых головныммозгом (ГМ) функций и интенсивностью его деятельности. Адекватноевыполнение определенной работы требует поступления к ГМ достаточногоколичества кислорода и энергетических субстратов, в первую очередь глюкозы. В нормальных условиях поддержание доставки должного количествакрови, соответственно энергетическихсубстратов и кислорода, обеспечивается сложными механизмами регуляциимозгового кровообращения, благодарякоторым регулируется как поступлениекрови к ГМ в целом (тотальный МК),так и его перераспределение междузонами мозга, принимающими илине принимающими в данный моментучастия в реализации определенныхфункций (локальный или региональный кровоток). Взаимозависимостьфункций ГМ и МК подробно изучаласькак отечественными, так и зарубежными исследователями (Демченко И.Т.,Москаленко Ю.Е., Мчедлишвили Г.И.,Lassen N., Strandgaard N).

Существуют сложные взаимоотношения между состоянием мозговоговещества и уровнем его перфузии.Активация определенных областеймозга, сопровождающаяся увеличением энергетических потребностей,вызывает повышение их перфузии, инапротив, менее интенсивной работецеребральных структур соответствует менее высокий уровень кровотока.Однако не всегда наблюдается полноесоответствие уровня кровотока структурному состоянию мозгового вещества (выраженности атрофии) и интенсивности церебрального метаболизма.При различных патологических процессах, особенно на ранних стадияхразвития заболевания, возможно сочетание зон высокого и низкого кровотока, участков повышенного и сниженного метаболизма. Уменьшение кровотока может быть до определеннойстепени компенсировано повышениемкстракции кислорода и глюкозы [11].Ограничение поступления крови кГМ (олигемия, церебральная гипоперфузия – ЦГ), не достигающее критического уровня, вызывающего ишемический некроз ткани (инфаркт),ведет к нарушению метаболизма, чтоможет компенсироваться повышением экстракции кислорода и глюкозыиз крови. Возникающие при этомфункциональные нарушения могутприводить к включению сложных

механизмов отсроченного повреждения вещества ГМ [5]. Уровень кровотока, при котором инициируютсяэти процессы, может варьироваться в зависимости от локализации областинарушенного кровотока, преимущественной гипоперфузии в белом илисером веществе, индивидуальных, вт. ч. генетически детерминированных, особенностей обмена веществ,некоторых других факторов.

Как правило, имеется соответствие выраженности и локализацииатрофических изменений и локального снижения кровотока. Вместе стем нормальный уровень кровотокаможет наблюдаться в областях мозга свыраженными атрофическими измествия между выраженностью атрофиимозгового вещества по результатаммагнитно-резонансной томографии(МРТ) и состояния кровотока разнообразны. Так, при различных типахдеменции могут страдать отдельныеучастки мозга при достаточно длительной сохранности других его отделов. При различных патологическихпроцессах клетки мозга могут подвергаться атрофии в разной степени;например, на фоне гибели части клеток глии при относительной сохранности нейронов и их связей функциимозга могут оставаться интактными,кровоток – высоким [7]. С другойстороны, снижение кровотока, соответствующее выраженности атрофии,может быть связано с уменьшениемпотребности тканей в кислороде, атакже нарушением функций оставшихся клеток.

Причины развития ЦГ

Причины возникновения ЦГ разнообразны и включают как непосредственное поражение артерий, кровоснабжающих ГМ, так и нарушениемеханизмов, поддерживающих постоянство притока крови к мозгу в условиях нестабильности системного артериального давления (АД).

С учетом того, что основная массабелого вещества больших полушарий получает кровь из артерий малого калибра, представляется очевиднойроль микроангиопатий в развитииЦГ. Поражение белого вещества тесноассоциировано с развитием когнитивных нарушений. Одной из основныхпричин поражения белого веществаявляется артериальная гипертензия(АГ), причем выраженность поражения мозгового вещества определяетсяуровнем АД, длительностью АГ и некоторыми другими факторами [12, 24].

Основной причиной поражения артерий малого калибра являются АГ и сахарный диабет (СД). Сосуществование двух заболеваний взначительной степени ускоряет развитие сосудистого поражения головного мозга. Результаты исследований,проведенных при помощи однофотонной эмиссионной компьютернойтомографии, свидетельствуют о том,что у больных СД типа 2 (СД2) регистрируется снижение как общего, таки регионарного МК примерно на 30 %[27]. Сходные данные о сниженииутилизации глюкозы мозговой тканью (гипометаболизм, соответствующий гипоперфузии) были выявленыпри использовании позитронно-эмиссионной томографии у больныхСД2 [35].

Следует, однако, подчеркнуть, чтосуществование прямой связи междуналичием СД2, уровнем гликемии,состоянием когнитивных функций иинтенсивностью МК было подтверждено не всеми исследователями [49].Отсутствие линей.

Источник

Недостаточность мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне

Одной из частых причин возникновения головокружения является недостаточность мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне (ВББ), которая может протекать в виде хронической ишемии, преходящих нарушений мозгового кровообращения или в виде инсультов.

Патогенез

Основными причинами ишемических изменений при данной патологии являются факторы, ограничивающие приток крови в вертебрально-базилярную систему или же способствующие избыточному оттоку из нее в другие сосудистые бассейны. Патогенез недостаточности мозгового кровообращения в ВББ может охватывать крайне широкий спектр изменений. Наряду с патологией сосудов вертебрально-базиллярной системы (стенозы и окклюзии) вследствие атеросклероза, большое значение имеют экстравазальные факторы. Например, возможен тромбоз позвоночной артерии, обусловленный диссекцией артерии при хлыстовой или иной травме шеи, неадекватных мануальных манипуляциях на шейном отделе позвоночника.

|

| Аномалия Киммерли |

К числу других причин относятся также патологические извитости, врожденные нарушения развития в виде гипо- и аплазии позвоночной артерии, аномалия Киммерли. При наличии последней при повороте головы происходят перегиб и компрессия позвоночной артерии с ее возможной травматизацией.

Также значимое влияние на кровоток в вертебрально-базилярном бассейне могут оказывать такие патологические состояния, как аномалия Клиппеля-Фейля-Шпренгеля, незаращение задней дужки атланта, седловидная гиперплазия боковых масс атланта, недоразвитие суставных отростков шейных позвонков, шейные ребра, “steal”-синдром (подключично-позвоночное обкрадывание) и ряд других. Кроме того, часто возникает закупорка сосудов тромбом, сформировавшимся и мигрировавшим в бассейн позвоночной или базилярной артерии из полости сердца.

Необходимо, однако, отметить, что большинство из перечисленных факторов значимы именно для острой сосудистой катастрофы, манифестирующей головокружением, – преходящих нарушений мозгового кровообращения или инсультов. Системного головокружения (т.е., когда у человека возникает ощущение падения, перемещения в пространстве, что сопровождается тошнотой и рвотой) при хронической недостаточности мозгового кровообращения не бывает никогда, а под несистемным чаще всего маскируется тревога, депрессия, ортостатическая гипотензия, метаболические расстройства (гипо-, гипергликемия), лекарственное головокружение, нарушения внимания, зрения и пр., которые требуют адекватной диагностики и лечения.

Клинические проявления

Ядром клинической картины при преходящих нарушениях мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне являются эпизоды головокружения, часто сопровождающиеся тошнотой, рвотой, неустойчивостью при ходьбе и стоянии, шумом, ощущением заложенности в ушах, вегетативными расстройствами в виде профузного пота, тахикардии, побледнения или же наоборот покраснения кожи лица, длительностью от нескольких минут до нескольких часов. Также могут наблюдаться нарушения слуха (преимущественно снижение) и зрения («мушки» перед глазами, «затуманивание зрения», “нечеткость картины”). Крайне драматичными для больных являются внезапные падения без потери сознания («дроп-атаки», синдром Унтерхарншайдта), представляющие собой острое нарушение кровообращения в ретикулярной формации ствола мозга и возникающие обычно при резких поворотах или запрокидывании головы.

Инсульты в вертебрально-базилярном бассейне характеризуются быстрым началом (от появления первых симптомов до их максимального развития проходит не более 5 мин, обычно менее 2 мин), а также следующей неврологической симптоматикой:

- двигательные нарушения: слабость, неловкость движений или паралич конечностей;

- расстройства чувствительности: потеря чувствительности или парестезии конечностей и лица;

- нарушение зрения в виде двоения, выпадения полей зрения;

- нарушение равновесия, неустойчивость

- нарушение глотания и четкости речи.

Особой формой острого нарушения мозгового кровообращения в ВББ является инсульт “лучника” (bowhunter’s stroke), связанный с механической компрессией позвоночной артерии на уровне шейного отдела позвоночника при крайнем повороте головы в сторону.

Механическая компрессия позвоночной артерии на уровне шейного отдела позвоночника,

лежащая в основе развития инсульта “лучника”.

Механизм развития такого инсульта объясняется натяжением артерии при повороте головы, сопровождающимся надрывом интимы сосуда (диссекцией) особенно у больных с патологическими изменениями артерий.

Диагностика

При диагностике недостаточности мозгового кровообращения в ВББ необходимо учитывать, что симптомы заболевания зачастую неспецифичны и могут быть следствием другой неврологической или иной патологии, что требует тщательного сбора жалоб пациента, изучения анамнеза заболевания, физикального и инструментального обследований для выявления главной причины его развития. Ведущую роль в диагностике клинически значимых изменений кровотока в вертебрально-базилярном бассейне в настоящее время играют нейровизуализационные методы исследования головного мозга (МРТ и КТ), а также ультразвуковая допплерография и дуплексное сканирование с ЦДК, позволяющие неинвазивно и сравнительно дешево оценить структуру и проходимость сосудистого русла.

Важно отметить, что дифференциальная диагностика между головокружением, вызванным поражением мозжечка и/или ствола головного мозга (центрального) и возникающим при нарушении функции вестибулярного аппарата или вестибулярного нерва (периферического), не всегда проста. С одной стороны очень часто за инсульт принимаются такие состояния как доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, в то же самое время иногда пациенты с острой сосудистой недостаточностью в ВББ ошибочно проходят лечение по поводу “шейного остеохондроза c вестибулопатическим синдромом” у мануальных терапевтов и остеопатов с развитием соответствующих осложнений.

Лечение

В случае остро возникшего неврологического дефицита (альтернирующих синдромов, мозжечковой недостаточности, «негативных» скотом и т. д.) пациент должен быть в экстренном порядке госпитализирован в региональный сосудистый центр или неврологическое отделение для исключения инсульта в ВББ. При его подтверждении лечение производится согласно актуальным в настоящее время руководствам и рекомендациям.

При головокружении на фоне хронической недостаточности мозгового кровообращения в ВББ основное внимание уделяется препаратам, улучшающим кровообращение головного мозга за счет вазодилатирующего и реопозитивного действия (винпоцетин, циннаризин, бетагистин и др.). Большое значение имеет адекватная коррекция артериального давления, профилактика тромбообразования при различных нарушениях сердечного ритма.

Источник

Синдром мозговой гипоперфузии обеднение мозгового кровотока во всех бассейнах

а) Терминология:

• Редкое (1-3%) нарушение, наиболее часто развивающееся как осложнение реваскуляризации артерий головного мозга:

о Другие этиологии более редки:

— Эпилептический статус

— Синдром MELAS

• Значительное увеличение ипсилатерального мозгового кровотока (CBF) сверх нормальных метаболических потребностей

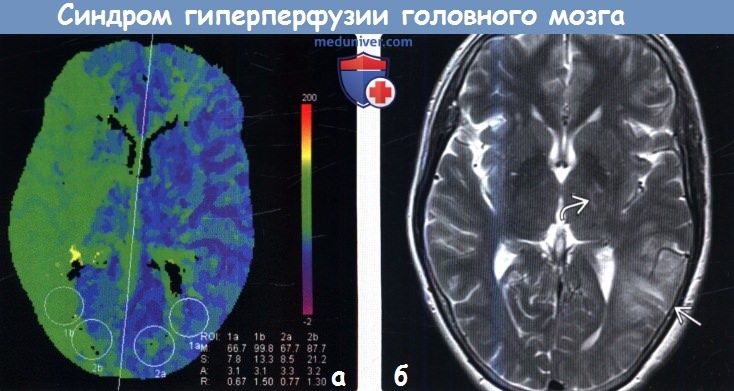

б) Визуализация синдрома гиперперфузии головного мозга:

• Ипсилатеральный отек извилин, стушеванность борозд у пациентов после каротидной эндартерэктомии

• ↑ CBF, CBV при перфузионной МРТ (пМРТ), перфузионной КТ (пКТ)

в) Дифференциальная диагностика:

• Острая ишемия-инфаркт головного мозга

• Эпилептический статус

• Синдром MELAS

• Острая гипертензивная энцефалопатия, СЗОЭ

• Гиперкапния

(б) КТ перфузионное исследование, проведенное у того же пациента: картина относительно нормальна, но значения CBF в области левого полушария повышены по сравнению с таковыми справа (ROI, обозначенные 2а и 2b).

(б) МРТ, Т2-ВИ, аксиальный срез: у того же пациента определяется отек извилин, «стушеванность» борозд, а также повышение сигнала в области коры/субкортикального белого вещества левых височной и теменно-затылочной областей, базальных ганглиев.

На ДВИ (не представлено) патологических изменений выявлено не было. Это классический пример синдрома гиперперфузии после каротидной эндартерэктомии.

г) Патология:

• Синдром гиперперфузии головного мозга (СГГМ), вероятно, развивается вследствие неадекватной авторегуляции, изменения церебральной гемодинамики:

о «Резкий скачок перфузионного давления»

о Быстрое восстановление нормальной перфузии вследствие реваскуляризации → гиперперфузия в ранее неперфузируемой ткани мозга

д) Клиническая картина:

• СГГМ развивается у — 3% пациентов после каротидной эндартерэктомии

• Классические проявления: триада, включающая одностороннюю головную боль, неврологический дефицит и судороги:

о Вариабельные когнитивные нарушения

о Боль в области ипсилатерального глаза, части лица

е) Диагностическая памятка:

• Необходимо проводить дифференциальный диагноз между инсультом/ТИА и СГГМ

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 22.3.2019

Источник