- GECONT.RU

- география, экономика, достопримечательности

- Все статьи: Статьи по географии:

- География Швеции: рельеф, полезные ископаемые, климат, флора и фауна

- Рельеф Швеции

- Полезные ископаемые Швеции

- Статистические показатели Швеции (по состоянию на 2012 год)

- Климат Швеции

- Реки и озера Швеции

- Растительный мир Швеции

- Животный мир Швеции

- Швеция

- Реклама

GECONT.RU

география, экономика, достопримечательности

Все статьи: Статьи по географии:

География Швеции: рельеф, полезные ископаемые, климат, флора и фауна

Швеция расположена в Северной Европе на Скандинавском полуострове. Государство граничит с Норвегией на западе, Финляндией на северо-востоке и Данией на юго-западе. На юге и востоке омывается водами Ботнического залива и Балтийского моря. Площадь Швеции — 450 тыс. кв. км.

Швеция (Sverige) — самая крупная страна Скандинавии. По габаритам территории в Европе она уступает лишь России, Франции, Украине и Испании. Длина страны с севера на юг около 1600 км, с запада на восток — 500 км. Больше половины территории Швеции покрывают леса, 14% — болота, 15% — тундра (так называемая Шведская Лапландия), 9%— внутренние воды (почти 90 000 озер и рек). Крупнейшие озера— Венерн, Веттерн, Ельмерен, Меларен. Большинство рек короткие, но полноводные, изобилующие порогами и водопадами; текут они главным образом с северо-запада на юго-восток, впадая в Ботнический залив Балтийского моря. Длинная береговая линия (2700 км) изобилует островами и естественными гаванями. Самые крупные острова — Готланд (Gotland) и Оланд (Oland).

Рельеф Швеции

Самая высокая точка на территории Швеции — гора Кебнекайсе (швед. Kebnekaise), 2111 м. Основные черты рельефа связаны с положением Скандинавского полуострова в пределах Балтийского щита и каледонских складчатых структур, испытавших в неоген-антропогеновое время значительные вертикальные перемещения и выравнивание за счёт ледниковой экзарации и аккумуляции. Мощность ледников на полуострове, являвшемся центром материкового оледенения Европы, превосходила местами 1500 м. Последний ледниковый покров существовал в районе Стокгольма около 10 тыс. лет назад, а близ северного побережья Ботнического залива — 7—8 тыс. лет назад.

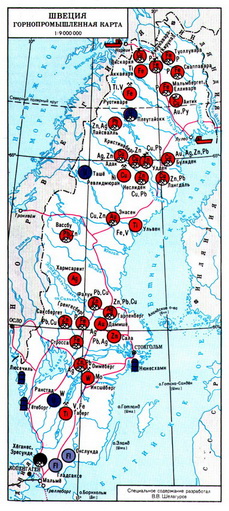

На территории Швеции можно выделить два крупных природных района — северный и южный. В пределах более возвышенной Северной Швеции выделяются три вертикальных пояса: верхний, включающий восточную периферию Скандинавского нагорья, изобилующую озерами; средний, охватывающий плато Норланд с чехлом моренных отложений и торфяниками; нижний — с преобладанием морских осадков на равнинах вдоль западного берега Ботнического залива. В районе плато Норланд расположены основные рудные месторождения страны. Здесь же произрастают основные древесные ресурсы. Некоторые долины севера страны отличаются плодородием почв, используются в основном для пастбищ.

В пределах южной части страны обособляются: равнины Средней Швеции, плато Смоланд и равнины п-ова Сконе. Южная Швеция отличается высокой плотностью населения и высокой концентрацией промышленности и сельского хозяйства. Благодаря более мягкому климату Смоланд более благоприятен для жизнедеятельности людей. Почвы здесь малопригодны для земледелия, но на них растут сосновые и еловые леса. Значительные площади заняты торфяными болотами. Равнины Сконе, самой южной части Швеции, почти сплошь распаханы. Почвы здесь весьма плодородные, легко поддаются обработке и дают высокие урожаи. Равнины пересекаются невысокими скалистыми кряжами, вытянутыми с северо-запада на юго-восток. В прошлом равнины были покрыты густыми лесами из клена, бука, дуба, ясеня и других широколиственных пород, которые были сведены человеком.

Полезные ископаемые Швеции

Недра Швеции богаты металлами и бедны минеральным топливом. Значительные месторождения металлических руд связаны с обширными выходами магматических и метаморфических пород. Ограниченное же распространение осадочных пород обусловило практическое отсутствие залежей каменного угля, нефти и природного газа.

Статистические показатели Швеции

(по состоянию на 2012 год)

| Показатель | Значение |

| Территория, тыс. кв. км | 450.0 |

| Население, млн. человек | 9.1 |

| Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 520.3 |

| Инфляция, % | 1.4 |

| Уровень безработицы, % | 7.5 |

Шведские железорудные месторождения относятся к богатейшим в мире как по концентрации запасов руды, так и по содержанию в ней металла. По запасам железа — около 3 млрд. т со средним содержанием металла более 60% — Швеция занимает второе место в Зарубежной Европе (после Франции). Главный железорудный район, где сосредоточено более 4/5 всех запасов железа в стране, находится за полярным кругом, в Лапландии. Запасы руды в крупнейшем месторождении — Кирунавара — определяются в 1,6 млрд.т. Лапландские руды на 2/3 состоят из металла, однако содержат много фосфора, поэтому их промышленное использование стало возможным лишь в конце XIX в., после введения томасовского способа плавки. Другой железорудный район — Бергслаген, известный еще со средних веков, — расположен в Средней Швеции. Руды здесь не так много, как на севере, но она выгодно отличается незначительным содержанием вредных примесей фосфора и серы и издавна служила основой для развития шведской качественной металлургии.

Среди залежей цветных металлов наиболее значительные расположены на Норрландском плато. Это месторождения комплексных сульфидных руд в районе Булиден — Кристинеберг, содержащих медь, цинк, свинец, золото, серебро, серный колчедан, мышьяк, месторождения свинца (Лайсвалль) и меди (Аитик). Ранее одни из богатейших во всей Европе месторождения меди в районе города Фалун, в Средней Швеции, в результате многовековой эксплуатации сильно истощены и потеряли промышленное значение.

Весьма велики запасы урана, содержащегося в месторождениях битуминозных сланцев в Средней Швеции — 317 тыс. т U3О8. Это составляет около 1/5 всех запасов капиталистического мира. Однако разработка ураносодержащих сланцев, требующих сильного обогащения, считается при современном уровне цен на урановое сырье пока нерентабельной.

Климат Швеции складывается под влиянием двух основных факторов: притока теплых влажных воздушных масс с Атлантики и проникновения холодного сухого воздуха из Арктики и с севера Евразии. Значительная протяженность страны с севера на юг и разнообразный рельеф обусловливают большие различия в климате севера и юга, востока и запада Швеции.

Климат Швеции

Снимок из космоса 15 марта 2002 года. Большая часть Скандинавии покрыта снегомОсобенности расположения Скандинавских гор, играющих барьерную роль по отношению к влажным воздушным массам, приходящим со стороны Атлантического океана, а также значительная меридиональная протяжённость делают климат Швеции весьма разнообразным. Климат в южной и восточной частях страны, благодаря тёплому течению Гольфстрим, — умеренный, морской, переходный к континентальному. Средняя температура января от —15 °С до —3 °С, июля — от 10 °C до 17 °C. Годовое количество осадков составляет 300—800 мм, кроме того, вследствие малой испаряемости, увлажнение и здесь избыточное, что обуславливает значительную заболоченность территории.

На севере и востоке в горных районах страны за полярным кругом климат субарктический. В горах средняя температура января достигает —16 °С, а июля от 6 °C до 8 °C. Большая часть этой территории покрыто ледниковыми щитами, а также горно-долинными ледниками.

Реки и озера Швеции

Геологическое строение, рельеф и климат страны благоприятствуют развитию густой сети рек и озер. Реки Швеции текут в узких долинах и изобилуют порогами и водопадами. Они используются в основном как источники энергии. По запасам гидроэнергии, которые составляют более 80 млрд. кВт ч в год, Швеция занимает второе место в Зарубежной Европе (после Норвегии).

Наиболее богаты энергией реки Северной Швеции, берущие свое начало на восточных склонах Скандинавских гор, пересекающие ступенчатое Норрландское плато и впадающие в Ботнический залив. Это в первую очередь Лулеэльв, Умеэльв, Онгерманэльвен, Индальсэльвен, Далэльвен. Многочисленные озера и озеровидные расширения в бассейнах рек служат отличными естественными водохранилищами, которые регулируют расход воды в течение всего года.

Озера составляют характерную черту шведского ландшафта. Они занимают более 8% всей площади страны. Самые крупные из них лежат в низменной части Средней Швеции. Особенно выделяется крупнейшее во всей Зарубежной Еропе озеро Венерн. Из озера вытекает впадающая в Каттегат короткая, но полноводная река Гёта-Эльв с высоким Тролльхеттанским водопадом, на котором сооружены мощная гидроэлектростанция и судоходные шлюзы.

Растительный мир Швеции

Швеция почти полностью, кроме своего крайнего юга, расположена в зоне подзолистых почв. На Норрландском плато развиты подзолистые почвы, сформировавшиеся на рыхлых ледниковых отложениях. Более ценные для земледелия дерново-подзолистые почвы широко распространены на приозерных низменностях Средней Швеции. На юге страны, особенно на полуострове Сконе, господствуют самые плодородные на всем Скандинавском полуострове бурые лесные почвы.

Основной тип растительности Швеции — леса, покрывающие более половины территории страны. По лесопокрытой площади, превышающей 23 млн. га, Швеция занимает первое место в Зарубежной Европе. Преобладают хвойные леса, основные массивы которых расположены на севере страны.

В Заполярной Лапландии, на склонах Скандинавских гор, хвойные таежные леса с увеличением высоты постепенно вытесняются березовым криволесьем. Еще выше березовые леса сменяются горной тундрой, для которой типичны мхи, лишайники, заросли карликовых берез и можжевельников. Летом зеленеющие местами лужайки сочной цветущей травы оживляют царящий здесь суровый горный ландшафт. В целом горная тундра занимает около 1/8 страны. К югу от 60—61° с.ш. хвойные леса постепенно сменяются смешанными. Появляются широколиственные породы — клен, ясень, дуб, липа. На крайнем юге и юго-западе встречаются буковые леса.

Каждая из 25 исторических провинций Швеции — ландскапов имеет наряду с официальным гербом свою эмблему, изображающую характерный для этой части страны элемент растительного мира. Символом, например, провинции Сконе служит ромашка, Эстерётланда — василек, Даларны — колокольчик. Лежащую на юге провинцию Блекинге символизирует дубовый лист, а расположенную на севере провинцию Медельпад — еловая ветка.

Швеция по запасам древесины, которые определяются в 2,3 млрд. куб. м, занимает первое место в Зарубежной Европе, причем 9/10 общих запасов приходится на долю хвойных пород. Хвойные леса служат сырьевой базой для сильно развитой деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Наблюдавшуюся с середины прошлого века хищническую вырубку леса в последние десятилетия удалось приостановить. Было затрачено много средств на расчистку и восстановление лесов, на улучшение их видового состава. В результате заметно увеличились лесопокрытые площади и повысилась их продуктивность. Годовой прирост древесины составляет около 70 млн. куб. м, а ее заготовки достигают 60 млн. куб. м.

Животный мир Швеции

Лось, олень и лиса являются типичными представителями животного мира Швеции, и их здесь так много, что путешествуя на машине, вы даже можете столкнуться с ними. Популяции волков, рысей и медведей пострадали от расширяющегося сельского хозяйства и охотников, но они возрождаются в западных провинциях и горных регионах. Росомахи живут в горах и охотятся на домашний скот, за что подвергаются преследованию со стороны фермеров. Различные птицы живут в Швеции от ее морского побережья до полярных областей, такие как зимородок и дятел. Северные озера и реки полны рыбой, в основном из семейства лососевых.

С 1964 г. в стране действует закон об охране природы. В Швеции 16 национальных парков общей площадью более 600 тыс. га и почти 900 заповедников, занимающих более 750 тыс. га. Таким образом, под охраной находится свыше 3% территории Швеции. Наиболее обширные охраняемые территории находятся в Лапландии. Здесь еще в 1909 г. был создан самый большой во всей Европе национальный парк Сарек, площадь которого достигает 535 тыс. га. Он охватывает участки Скандинавских гор и Норрландского плато с хвойными и березовыми лесами, горными тундрами и ледниками, озерами и водопадами. На территории этого национального парка обитают лось и северный олень, бурый медведь и росомаха, куница и песец. Недалеко расположены другие схожие по природе национальные парки — Абиску и Муддус. Заповедником объявлен небольшой остров Готска-Сандён в Балтийском море севернее Готланда. Он известен своими дюнами, поросшими соснами, которые под длительным воздействием преимущественно западных ветров приняли причудливую флагообразную форму. Заповедны многие шхерные районы с колониями водоплавающих птиц.

Источник

Швеция

Общая характеристика хозяйства. ВВП страны в 1988 составил 1050 млрд. крон. Структура ВВП (%): сельское хозяйство 3,0; горнодобывающая промышленность 0,5; обрабатывающая промышленность 21,5; электроэнергетика 3; строительство 6,0; торговля 11,3; транспорт 6,0; прочие отрасли 48,9.

Структура топливно-энергетического баланса (%, 1986): твёрдое топливо (уголь и торф) 10,0, жидкое — 51,3; гидроэнергия 17,6, атомная энергия 20,4. Выработка электроэнергии в 1988 составила 141,3 млрд. кВт•ч, из которых 48% были произведены на ГЭС, 47% — на АЭС, 5% — на ТЭС. Длина железнодорожных путей 12,3 тысяч км, из них 7,6 тысяч км электрифицированы, автодорог 115,7 тысяч км. В 1988 тоннаж морского торгового флота составил 2,0 млн. регистровых брутто-тонн. Крупнейшие морские порты: Гётеборг, Стокгольм, Мальме, Лулео.

Природа. В рельефе северной и западной частей Швеции преобладают горы и плоскогорья; на юге — всхолмлённые равнины. Вдоль границы с Норвегией протягиваются Скандинавские горы (высшая точка — г. Кебнекайсе, 2123 м), между ними и Ботническим заливом — плоскогорье Норланд, южнее — Средне-шведская низменность и возвышенность Смоланд. На крайнем юге — равнины полуострова Сконе. Климат умеренный, переходный от морского к континентальному. Средние температуры января от 0 до 5°С на юге, от -6 до -14°С на севере, июля от 17°С на юге до 10°С на севере. Осадков на равнинах 500-700 мм, в горах 1500-2000 мм в год. Реки порожистые, озёра (Венерн, Меларен и др.) занимают около 9% территории страны. Около 57% территории Швеции покрыто лесами, преимущественно хвойными, на севере в горах — тундровая растительность.

Реклама

Геологическое строение. Территория страны лежит целиком в пределах Балтийского щита. В центральной и восточной части её докембрийские метаморфические породы фундамента выходят на поверхность, а в северо-западной — перекрыты системой каледонских тектонических покровов. В структурном отношении территория Швеции подразделяется на провинции: Бергслаген (Центральная Швеция), Южная Швеция, Шеллефте и Норботтен на севере страны, область шведских каледонид на северо-западе и плита Сконе на самом юге страны. В геологическом строении автохтона — древнейшие архейские досвекофенские метаморфические комплексы, развиты в крайней северной части провинции Норботтен и представлены различными гнейсами, гранито-гнейсами с амфиболитами и мигматитами. Нижнепротерозойские свекофенские метаморфические комплексы главным образом вулканическо-островодужного происхождения распространены в провинциях Норботтен (в южной части), Шеллефте и Бергслаген. В провинции Норботтен с ними связаны крупнейшие месторождения железных руд, в провинции Шеллефте — многочисленные месторождения руд цветных металлов, в провинции Бергслаген — месторождения полиметаллических, железных и марганцевых руд. Карельские (также нижнепротерозойские) метаморфические первично-осадочно-вулканические комплексы, преобладающие на севере Норботтена, несогласно перекрывают здесь архейский фундамент. Южную Швецию с северо-запада на юго-восток пересекает трансскандинавский пояс крупных гранитных (в т.ч. типа рапакиви) и гранит-порфировых плутонов (с возрастом 1,75-1,5 млрд. лет), а также кислых вулканитов. Верхнепротерозойский осадочный чехол начинается толщей готских (нижнерифейских, по местной терминологии — субиотнийских и иотнийских) осадочных и вулканогенно-осадочных формаций: песчаников, конгломератов, метариолитов, метариолитовых конгломератов, агломератов и туфов, распространение которых ограничено западной частью провинции Бергслаген. Различные дальсландские (средне- и верхнерифейские) граниты, средне- и грубо-кристаллические, местами порфировые, прорывают карельские граниты, гранодиориты и гранито-гнейсы в крайней западной части Южной Швеции. Байкальский (кадомский) комплекс (верхний рифей — венд), представленный полевошпатовыми песчаниками, выполняет небольшую узкую грабен-синклиналь в Южной Швеции. Особое структурное положение занимает слабометаморфизованный автохтонный чехол, залегающий между метаморфитами покровов каледонид и древним фундаментом. Он представлен в основном вулканическими породами, квасцовыми сланцами, песчаниками и конгломератами кембро-силурийского возраста. На островах Эланд и Готланд и в провинции Сконе развиты платформенные кембро-силурийские, а в Сконе и мезозойско-кайнозойские отложения. Почти повсеместно распространены разнообразные четвертичные отложения: озёрно-болотные, аллювиальные, ледниковые, перигляциальные.

В Швеции известны почти все тектонические покровы скандинавских каледонид. Автохтоном или паравтохтоном являются разновозрастные метаморфические породы докембрийского фундамента и перекрывающие его венд-силурийские образования. Тектонические покровы представляют собой горизонтально и субгоризонтально залегающую серию из 6-7 покровных пластин, надвинутых с северо-запада из области современного Норвежского моря. Они сложены докембрийскими и раннепалеозойскими образованиями: вулканогенно-осадочными комплексами, интрузивными и различными метаморфическими породами. Стратиграфическая последовательность пород нарушена. Уровень метаморфизма — зеленокаменная и амфиболитовая (редко гранулитовая) фации. Образование гранито-гнейсовых куполов в конце силура — девоне вызвало деформацию поверхностей, разделяющих покровные пластины. Это сопровождалось образованием в покровах многочисленных тектонических окон с выходом докембрийского фундамента на поверхность. С фронтальной зоной покровов связаны полиметаллические месторождения.

Гидрогеология. 80% территории страны находится в пределах Балтийского гидрогеологического массива и лишь крайняя её западной часть, от плато Херьедален до широты г. Кируна, относится к бассейну подземных вод каледонских складчатых структур Скандинавии. В пределах Балтийского гидрогеологического массива развиты преимущественно трещинные и трещинно-жильные воды интрузивных и метаморфических пород. Артезианские бассейны порово-трещинных и трещинно-карстовых пластовых вод, связанные с покровами осадочных и вулканических пород платформенного типа, занимают ограниченные площади. На значительной части территории страны распространены также поровые воды четвертичных отложений.

Дебиты буровых скважин в породах кристаллического фундамента обычно составляют десятые доли л/с, но в зонах тектонических нарушений могут достигать 10-15 л/с. Величина водопроводимости, например в гнейсах, колеблется в пределах 1,9-11•10 -7 м 2 /с, а в зонах тектонических нарушений повышается до 10-4 м 2 /с. Подземные воды в верхней части разреза (до 800 м) характеризуются хорошим качеством: минерализацией до 1 г/л, гидрокарбонатным щёлочноземельным составом, мягкостью. Но в зоне побережья нередко скважинами вскрываются солоноватые (до 10 г/л, хлоридные натриевые) древние реликтовые воды морского генезиса.

Среди поровых вод четвертичных пород наибольший практический интерес представляют воды флювиогляциальных и моренных отложений. Подземные воды флювиогляциальных отложений приурочены к озам (эскерам), зандровым полям, долинам рек, в составе которых преобладают грубозернистые пески, гравий и галечники. Они залегают на глубине до 10-15 м, обладают хорошим качеством, являются важным источником централизованного водоснабжения. Подземные воды моренных отложений пользуются широким распространением и несмотря на небольшую производительность колодцев вследствие своей доступности интенсивно эксплуатируются.

Подземные воды Швеции используются главным образом для питьевого водоснабжения. Пробурено свыше 500000 скважин на воду, тем не менее, доля использования подземных вод невелика и основным источником потребления являются поверхностные воды. Естественные геологические запасы пресных подземных вод страны составляют около 4 км 3 , или около 1-2% запасов поверхностных вод (среднее годового количества атмосферных осадков).

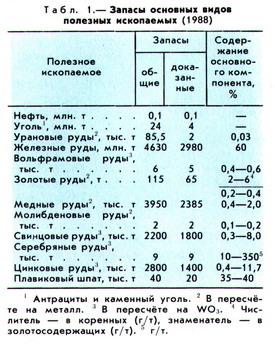

Полезные ископаемые. Швеция занимает 1-е место в Европе по запасам железных руд; 2-е место в Европе по запасам руд молибдена, серебра, золота; 3-е место в Европе по запасам руд меди и свинца; 4-е место в Европе по запасам руд урана и цинка (табл. 1).

Известные месторождения нефти относят к Центральноевропейскому нефтегазоносному бассейну. Площадь принадлежащей Швеции части бассейна (северо-западная часть острова Готланд с прилегающей акваторией Балтийского моря) 30 тысяч км 2 . Продуктивны карбонатные отложения ордовика, глубина залегания продуктивного горизонта от 400 до 800 м. Наиболее крупное месторождение — Хамра, доказанные запасы нефти около 20 тысяч т.

Небольшие месторождения каменного угля, мощность пластов на которых не превышает 0,8 м (Хёганес, Эресунде), располагаются в провинции Сконе на западном побережье страны и приурочены к отложениям нижней юры.

Урановые руды в Швеции известны в основном в двух районах: на юге страны в провинции Вестергётланд и на севере в провинции Арьеплуг-Арвидсъяур. В провинции Вестергётланд основные запасы урана сконцентрированы в кембро-силурийских битуминозных сланцах. Наиболее крупное месторождение — Ранстад, площадь около 500 км 2 при мощности сланцев в основном от 2,5 до 4,0 м. Урановая минерализация представлена главным образом уранинитом. Кроме урана, руды содержат V (до 0,07%), Mo (до 0,03%), Ni. В провинции Арьеплуг-Арвидсъяур урановая минерализация ассоциирует с риолитовыми и риодацитовыми игнимбритами средне- протерозойского возраста. На месторождении Плейутайокк оруденение связано с двумя сериями кварцевых жил, в месте пересечения которых локализовано штокверкообразное рудное тело. Урановая минерализация (в основном настуран) прослеживается на глубине 350 м.

Месторождения железных руд располагаются главным образом в провинциях Норботтен и Бергслаген и отвечают 5 генетическим типам: апатит-магнетитовые (Кируна, Туоллувара, Гренгесберг и др.), скарново-магнетитовые (Саутусвара и др.), месторождения железистых кварцитов (Стросса), титаномагнетитовые с ванадием (Роутиваре и др.) и оолит-шамозитовых и сидеритовых руд (район Сконе). Основные запасы промышленных железных руд страны сосредоточены в апатит-магнетитовых месторождениях (около 70%), из которых Кируна является одним из крупнейших месторождений в мире (см. «Кируна»).

Медные руды известны по всей стране. Около 100 медно-колчеданных месторождений и рудопроявлений расположены в провинции Норботтен, столько же в Центральной Швеции, в провинциях Вестерботтен и Бергслаген.

Небольшие комплексные месторождения имеются в Южной Швеции. Наряду с массивными рудами на них отмечаются прожилковые и вкрапленные. Основные месторождения: Аитик, Булиден, Вискария. Наиболее крупное месторождение, дающее половину добываемой в Швеции медной руды, — Аитик. Пластообразное рудное тело протяжённостью 2 км и мощностью от 50 до 200 м залегает согласно с вмещающими метаморфическими породами докембрийского возраста. Руды вкрапленные халькопирит-пиритового состава с пирротином и магнетитом. Кроме меди содержат также Ag (4 г/т), Au (0,3 г/т).

Основная часть месторождений свинцово-цинковых руд располагается в восточной части краевой зоны каледонид и залегает в докембрийско-кембрийских породах. В Швеции известно 3 типа месторождений: серебросодержащие колчеданно-полиметаллические, серебряно-свинцово-цинковые жильные и полиметаллические стратиформные. Первые два типа преимущественно раннепротерозойского возраста, стратиформные приурочены к позднепротерозойским — нижнепалеозойским образованиям. Главные месторождения — Лайсвалль, Гарпенберг, Оммеберг. Наиболее крупное месторождение Лайсвалль залегает среди терригенного комплекса пород позднедокембрийского-кембрийского возраста. Руды локализуются в горизонтах песчаников. Протяжённость отдельных горизонтов достигает 3 км, при ширине 50-400 м и мощности 3-15 м. Руды прожилково-вкрапленные, преимущественно галенитовые, содержат также Ag (11 г/т) и Au (0,1 г/т).

Вольфрамовые и молибденовые руды сосредоточены в провинции Бергслаген и основные запасы их связаны со скарновыми шеелитовыми месторождениями. Встречаются также небольшие месторождения жильной кварцево-вольфрамитовой формации и эпигенетические стратиформные залежи. Большинство месторождений связано с кислыми интрузиями. Наиболее крупное — Иксшёберг (площадь рудного поля 1500 м 2 ), на котором скарновые рудные тела неправильной формы приурочены к крыльям складки. Рудный минерал — шеелит; сопутствующие минералы — молибденит, халькопирит.

Благородные металлы золото и серебро извлекаются главным образом попутно из руд сульфидных месторождений. Единственное месторождение золотосульфидной формации — Энасен (в рудах которого содержатся теллуриды золота), расположено в Центральной Швеции, в западной части рудной зоны Шеллефтё.

Жильные месторождения плавикового шпата известны в области Сконе на юге страны. Содержание флюорита в рудах иногда достигает 76%. Нерудное индустриальное сырьё представлено месторождениями полевого шпата, талька, асбеста, барита, графита, а нерудные строительные материалы — доломита, известняков, мрамора, гранита, песчаника, глинистых сланцев.

История освоения минеральных ресурсов. Ещё в первые века н.э. на территории Швеции производилась выплавка железа из болотных и озёрных отложений, особенно распространённых в области Смоланд. В 12 веке на острове Готланд и в 13 веке в районе Бергслаген осуществлялась добыча железной руды подземным способом. Железорудное сырьё отличалось высоким качеством и издавна пользовалось спросом на мировом рынке. В конце 14 века его вывоз из Стокгольма в Любек вырос с 275 до 900 т в год, а к концу 15 века достигал 1300 т. Не менее важное место занимало производство меди, экспорт которой в 15 веке превышал по стоимости экспорт железа. Главное предприятие меднорудной промышленности — Стура-Коппарберг (Большая Медная гора) находилось в г. Фалун (провинция Бергслаген). Добывались также серебряные (восточный и западный Сильвберг) и свинцово-цинковые (Оммеберг) руды. В 13-15 вв. горный промысел Швеции развивался быстрыми темпами. Выработки достигали 200 м в длину, 1,5 м в ширину и высоту. Руду добывали огневым способом. В 13-14 веке в Швеции закладывались основы горной регалии (верховной собственности короны на полезные ископаемые), появились горно-правовые документы — горные уставы и привилегии.

В 16 веке под руководством специалистов из Германии, Голландии и других стран совершенствовалась железорудная промышленность Швеции; на первое место по добыче вышла область Вермланд. Значительно увеличилось производство меди (одновременно с повышением цен на международном рынке) и серебра. В этот период в горном промысле было занято около 4% населения Швеции. На протяжении 17-го столетия Швеция прочно занимала позиции главного поставщика железа и меди на европейском рынке. В 1695 началась разработка лапландских месторождений (Мальмбергет и др.), откуда руду вывозили на оленях. Добыча меди достигла своего максимума в 1650 — свыше 3 тысяч т. После окончания Северной войны 1700-21 промышленность Швеции приобретает капиталистические черты, на горных предприятиях внедряются различные механизмы, например вододействующие машины для шахтного подъёма. Значительно возросло производство железа: в 20-е гг. — 50-60 тысяч т в год (около 35% мировой добычи). Медь оставалась вторым (после железа) по значению экспортным товаром Швеции, составляя 11,7% (по стоимости) от общей добычи полезных ископаемых, однако выпуск её уменьшился до 300 т в год в связи с истощением рудников в Фалуне, углублением и затоплением выработок, повышением цен на топливо. Добыча серебра составляла около 300 кг в год и производилась на 3 рудниках, крупнейший из которых достигал глубины 200 м. С 1737 существовал также рудник по добыче золота в Адельфорсе, дававший около 1 кг металла в год. С начала 19 века начинают добывать кобальтовые руды. После открытия в 1878 томасовского процесса передела чугуна, сделавшего экономически выгодным использование руд с высоким содержанием фосфора, шведская металлургия пережила новый крупный подъём (впервые после 17 века). Это привело к активной разработке месторождений Гренгесберг, Кируна и Елливаре. В 1870-1900 добыча железной руды выросла в 4 с лишним раза, а её экспорт — в 126 раз. В 1912 Швеция давала 4,3% мировой продукции высококачественной железной руды (по металлу).

В структуре горнодобывающей промышленности на горнорудную отрасль приходится 97,5%, горно-химическую — 1,5%, топливную — 0,2%, добычу прочих нерудных полезных ископаемых — 0,8%. Число занятых в отрасли 12,4 тысяч человек (1983). В стране действует 114 горнодобывающих предприятий, из них 25 имеют годовую мощность свыше 150 тысяч т руды. Крупнейшие компании-продуценты: «Воliden Mineral AB», специализирующаяся на разработке сульфидных комплексных руд цветных металлов, и государственная компания «Luosavaara-Kirunavaara AB» (LKAB), занимающаяся разработкой месторождений железной и медной руд. Преобладает подземный способ добычи. Шведские горнодобывающие предприятия отличаются высоким уровнем технологии, применением современного горно-шахтного оборудования, использованием компьютеров, автоматических устройств с дистанционным управлением для анализа руды. Швеция — крупный экспортёр горнорудной продукции на мировой рынок. Основные статьи экспорта: железорудное сырьё, медь в концентрате и рафинированная, цинковые и свинцовые концентраты, фосфаты, пирит, тальк, строительные материалы. Главный рынок сбыта — страны Западной Европы.

Нефть в Швеции добывается из 14 мелких полупромышленных месторождений, расположенных в северо-восточной части острова Готланд.

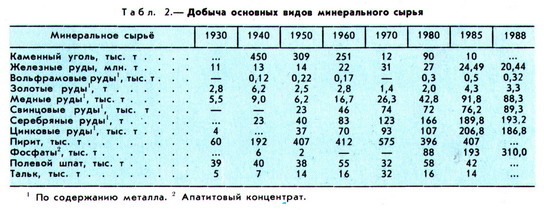

Добыча угля в промышленном масштабе ведётся в стране с конца 18 века и максимального уровня (620 тысяч т в год) достигла во время 2-й мировой войны 1939-45. Разработка месторождений до 1966 велась подземным способом, позднее уголь стали добывать попутно на 3 карьерах по разработке глин. В среднем уровень добычи колеблется от 10 до 15 тысяч т угля в год. В 1987 страна импортировала 4,0 млн. т угля, к 2000 г., согласно прогнозам, импорт его возрастёт до 7,4 млн. т.

Добыча железных руд. Швеция — один из основных продуцентов и экспортёров железной руды в капиталистическом мире (в 1987 на её долю приходилось 4% суммарной добычи и 5,5% экспорта этого сырья; Швеция занимает 1-е место по этим показателям среди стран Западной Европы). С начала 20 века в связи с ростом спроса на высокофосфористые руды в странах Западной Европы железорудная отрасль приобрела экспортную ориентацию, со 2-й половины 20 века железорудная промышленность начала испытывать трудности в связи с практически полным падением спроса западноевропейских металлургических предприятий на эти руды. В этих условиях потребовалась дополнительная обработка руды с целью снижения содержания Р2О5, что привело к её существенному удорожанию. Основной район добычи железных руд — Северная Швеции (Лапландия), где находятся месторождения Кирунавара, Елливаре и др., разрабатываемые предприятиями «Кируна», «Мальмбергет» и «Сваппавара», принадлежащими государственной компании «LKAB». В 1987 произведено соответственно 8,6, 5,9 и 2,7 млн. т железорудного сырья, в т.ч. 3,2, 3,3 и 2,7 из руд попутно получают апатит. Месторождения разрабатываются преимущественно подземным способом. Преобладающая система разработки — блоками и подэтажным обрушением; при крутом залегании — с частичным (60%) магазинированием руды. Отбойка производится скважинами большого диаметра с использованием самоходных буровых станков с пневмоударниками. Добыча железных руд ведётся также в Центральной Швеции, где действуют принадлежащие компании «Central Swedish Iron Ore Mines» (SSAB) предприятия «Гренгесберг» (1,9 млн. т в 1987) и «Даннемара» (0,6 млн. т). Предприятия Северной Швеции обеспечивают около 80% национальной добычи и около 90% экспорта. Железорудное сырьё вывозится из Швеции в основном через норвежский порт Нарвик, частично через Лулео. Экспорт железорудного сырья из Швеции в 1987 — 17,3 млн. т, основные рынки сбыта — Бельгия, Франция, ФРГ.

Добыча вольфрамовых руд в Швеции ведётся на месторождении Иксшёберг. Месторождение, известное с начала 18 в., разрабатывалось первоначально с целью получения медной руды. Шеелит обнаружен в годы 1-й мировой войны 1914-18, его добыча осуществляется с середины 30-х гг. (в 1963-71 приостановлена и с 1972 возобновлена). Месторождение разрабатывается подземным способом, система разработки — подэтажное обрушение. Предприятие принадлежит (с 1974) государственной компании «LKAB». Его мощность 650 т концентрата в год.

По добыче медных руд Швеция занимает 1-е место в Западной Европе. Разработка месторождений ведётся с начала 20 в., максимальный объём добычи достигнут в 1985. Крупнейшее предприятие — карьер «Аитик», принадлежащий компании «Воliden Mineral AB», расположенный в Северной Швеции (за полярным кругом). Добыча руды на этом предприятии в 1985 составила 10,7 млн. т. Вскрышные и добычные работы на карьере осуществляются с использованием мехлопат, транспорт — большегрузные автосамосвалы. На обогатительной фабрике после флотации получают концентрат с содержанием 28% Cu. Добыча руд меди производится также на руднике «Вискария» государственной компанией «LKAB» (близ месторождения Кирунавара). Годовая мощность предприятия 90 тысяч т концентрата, содержащего 25% меди. Значительная часть концентрата меди (21 тысяч т по содержанию металла) экспортируется в основном в Финляндию, Бельгию, Великобританию.

Комплексные свинцово-цинковые (медьсодержащие) руды добываются подземным способом в восточных, центральных и южных частях страны. Основные предприятия — «Булиден», «Лангдаль», «Неслиден», «Фалун», «Удден» мощностью 100-300 тысяч т руды в год. Разработку месторождений комплексных руд осуществляют фирмы «Воliden Mineral AB», «Sttekenjok» (9% национального производства) и «Kristineberg» (6%). Из руд попутно извлекаются золото, серебро, пирит. Преобладающие системы разработки — горизонтальными слоями с закладкой выработанного пространства и камерно-столбовая. Добыча руд свинца, цинка и серебра осуществляется также на шахтах предприятий «Лайсвалль» (1,4 млн. т руды в 1985) и «Нигруван-Кналлагруван» (около 1 млн. т), принадлежащих компании «Воliden Mineral AB». Около 1/3 цинкового концентрата поступает на переработку на плавильное предприятие «Норсинк», а 2/3 вывозится в основном в Финляндию, Францию, ФРГ, Норвегию. Экспорт цинковых концентратов 228 тысяч т, свинцовых — 32 тысяч т (1987).

Добыча нерудного индустриального сырья. Полевошпатовое сырьё (пегматиты) добывают на карьере «Лембергет» в 40 км к северу от г. Чёпинг. Крупнейший в Швеции производитель этого вида сырья — фирма «AB Forshammar Bergverk» (35 тысяч т полевого шпата и кварца, 1985). Мощность обогатительной фабрики в г. Риддарюттан 80 тысяч т кварца и полевого шпата. Около половины продукции экспортируется в Великобританию и ФРГ. Внутри страны 60% полевого шпата потребляется керамической промышленностью, 35% — стекольной, 5% — в производстве красок и пластмасс. Добычу талька в Швеции осуществляют фирмы: «Наndols Taljstens AB» (разрабатывает месторождение на границе с Норвегией близ Тронхейма; производительность карьера 12 тысяч т руды в год); «Воliden Mineral AB» извлекает талькитовую породу попутно на месторождениях полиметаллических руд. Тальк и талькит используются в производстве мягких кровельных материалов, магнезиальных удобрений, для подкормки скота. Часть сырья экспортируется в Нидерланды и Норвегию (14 тысяч т в 1987). В районах Амаль-Раданефорс и Анимског осуществляется добыча кварцита (100 тысяч т в 1985), используемого в производстве огнеупоров, ферросилиция и стекла. На карьере в районе Лемунда добывается песчаник, из которого ежегодно получают 50 тысяч т кварцевого песка. Месторождения кварцевого и оливинового песка разрабатываются открытым способом в Мальмё (50 тысяч т в 1985), Рённё (Борнхольм, 250 тысяч т), Вестерос (100 тысяч т). Пески используются главным образом в металлургии и строительстве. Около 270 тысяч т кварца и кварцита ежегодно экспортируется в Норвегию. Добыча нерудных строительных материалов. В Швеции ежегодно добывается открытым способом свыше 7 млн. т карбонатных пород, используемых в производстве щебня, а также цемента, извести, известняковой и доломитовой муки, наполнителей, огнеупорных материалов. На карьерах в районах Госгруван, Чёпинг и др. производится добыча известняка. Объём добычи гранита, песчаника, сланцев не превышает 1 млн. т. В стране добывается также кианит и каолин.

Охрана окружающей среды. Швеция отличается от большинства стран Западной Европы более благополучным состоянием окружающей среды. Это обусловлено относительно невысокой плотностью населения, отсутствием сверхкрупных промышленно-городских агломераций, наличием на севере страны обширных слабо освоенных территорий, высокой эффективностью государственной политики охраны среды.

Наиболее острые проблемы связаны с загрязнением водных и лесных ресурсов. Крупный источник загрязнения — горнодобывающая промышленность, роль которой особенно велика на территории Центральной Швеции, а также на севере страны (в районе крупных центров добывающей промышленности: Кируна, Елливаре — Аитик, Сваппавара, Лайсвалль, Булиден — Кристинеберг и др.). Негативные последствия связаны с загрязнением вод Балтийского моря нефтью и нефтепродуктами. Так, содержание углеводородов в донных отложениях прибрежной зоны (до 20 км от берега) в 1984 достигло 447 мкг/г сухого вещества, на расстоянии 20-50 км — 117 мкг/г. Закон об охране природы страны принят в 1964, экологическими проблемами занимаются Государственный комитет охраны окружающей среды, Шведская лесная служба, а также Шведское общество охраны природы (основано в 1909 в Стокгольме). В Швеции внедрена эффективная система мер по защите водных ресурсов. В 1967 принята международная конвенция, запрещающая загрязнение вод Балтийского моря нефтью. На 950 очистных станциях обрабатывается более 75% всех бытовых сточных вод. В 1973 вступил в силу Закон о веществах, представляющих опасность для человека и окружающей среды. Ответственность за соблюдение этого закона несёт Национальный совет по контролю за химическими продуктами. Природоохранная деятельность, касающаяся лесных ресурсов, регулируется Национальным законом о лесах (1975). В ряде шведских резерватов специально охраняются геологические объекты. Научные исследования в области охраны среды курируются международными организациями, осуществляются учреждениями национального и регионального значения. Так, например, в 1977 в Стокгольме создан Международный институт энергии и экологии человека, который проводит долгосрочные научно-технические исследования в области охраны ресурсов и окружающей среды. К организациям национального значения относятся Центр изучения Балтийского моря, а также Институт экологии моря в г. Аска. Конкретные экологические исследования проводятся в университетах Швеции. Фундаментальные исследования в области экологии финансируются преимущественно из средств государственного бюджета.

Горное машиностроение. Горнотранспортное оборудование выпускается главным образом фирмами: «Atlas Соpсо», «Kiruna-Truck», «Volvo», «Crelius», «Alimak». Фирма «Atlas Соpсо» производит буровые станки для подземных и открытых работ; буровые каретки, предназначенные для проходки выработок различного сечения, оснащённые как пневматическим, так и гидравлическими бурильными машинами; погрузчики цикличного и непрерывного действия, оборудование для механизированного крепления анкеров. Одним из последних достижений фирмы является разработка автоматизированной самоходной буровой каретки «Robot Воomer 135» на пневмоколёсном ходу, оснащённой микро-ЭВМ, и бурового станка «Promec М 188», отличающегося повышенной точностью бурения глубоких (до 100 м) взрывных скважин диаметром 165 мм. Выпускаемое буровое оборудование используется в США, Канаде, Франции, ЮАР и других странах.

Предприятия «Volvo» и «Kiruna-Truck» производят автосамосвалы грузоподъёмностью от 18 до 50 т. Новейшее достижение — подземный троллейвоз «Kiruna-Truck» грузоподъёмностью 50 т, отличается высокой производительностью и низкими энергетическими затратами. «Crelius» — одна из старейших фирм-изготовителей бурового оборудования как для подземных, так и для открытых работ. Фирма «Alimak» специализируется на изготовлении проходческих полков.

Геологическая служба. Научные учреждения. Подготовка кадров. Печать. Геологоразведочные работы в стране контролируются Государственной геологической службой Швеции, основанной в 1858. Прикладные научно-исследовательские работы в области геологии, проводимые как государственными, так и частными организациями, контролируются министерством промышленности. Руководящие функции в развитии, прежде всего, фундаментальных геологических исследований осуществляет научно-исследовательский Совет по естественным наукам, основанный в 1977 в Стокгольме. Научными и практическими исследованиями в области горного дела руководит Управление технического развития.

Главные научные учреждение страны — Королевская шведская академия наук (основана в 1739 в Стокгольме). Исследования в области геологии и горного дела проводятся в рамках отделения минералогии, геологии и физической географии, отделения геофизики, отделения технических наук. К академии относятся различные институты, прямо и косвенно свя

Источник